Die Globulomaxilläre Zyste: eigene Entität oder Mythos

Frühe Erstbeschreibungen der Globulomaxillären Zyste (1937 bis 1957)

Die Entität der Globulomaxillären Zyste (GZ) wurde über Jahrzehnte nicht angezweifelt. Ihre Erstbeschreibung unter dem Titel „Facial cleft or fissural cyst“ enthielt vier Fallberichte mit einer zugehörigen Entstehungshypothese [Thoma, 1937]: Zwei Fälle waren mediane alveoläre Zysten, die beiden anderen GZ. Radiologisch zeigten die GZ große birnenförmige Aufhellungen zwischen dem lateralen Incisivus und dem Eckzahn. In der Publikation wurde definiert, dass eine echte „fissurale“ Zyste nicht odontogenen Ursprungs ist. Fissurale Zysten können an den Stellen auftreten, wo sich die embryonalen Gesichtsfortsätze vereinigen. An diesen Stellen, den so genannten Spalten (Clefts) oder Fissuren (Fissures) werden Epithelinseln eingeschlossen. Diese als Ursprung fissuraler Zysten in Frage kommenden Spalten wurden als nasoalveoläre (Nasoalveolar cleft), palatinale (Palatalcleft) und globulomaxilläre Spalten (Globulomaxillarycleft) bezeichnet. Die GZ wurde somit den echten fissuralen Zysten zugeordnet. Sie bildet sich an der Vereinigung der globulären und maxillären (Gesichts-) Fortsätze und kann deshalb mono- oder bilateral auftreten.

Die GZ wurde auch der parodontalen Zyste gegenübergestellt. Während letztere zwischen den Wurzeln sämtlicher Zähne entstehen kann, erscheint die GZ typischerweise nur zwischen dem lateralen Schneidezahn und dem Eckzahn, dort wo sich Prämaxilla und Maxilla vereinen. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die Zyste zwischen parodontal und pulpal gesunden Zähnen vorkommt und somit ein Zweifel an ihrem fissuralen Ursprung ausgeschlossen ist. Die GZ verdrängt die Wurzeln des lateralen Incisivus und des Eckzahns, was als erstes klinisches Zeichen beschrieben wird. Später kann es zu einer Vorwölbung der vestibulären Schleimhaut kommen, oft assoziiert mit einem Druckgefühl (Abb. 1 bis 5).

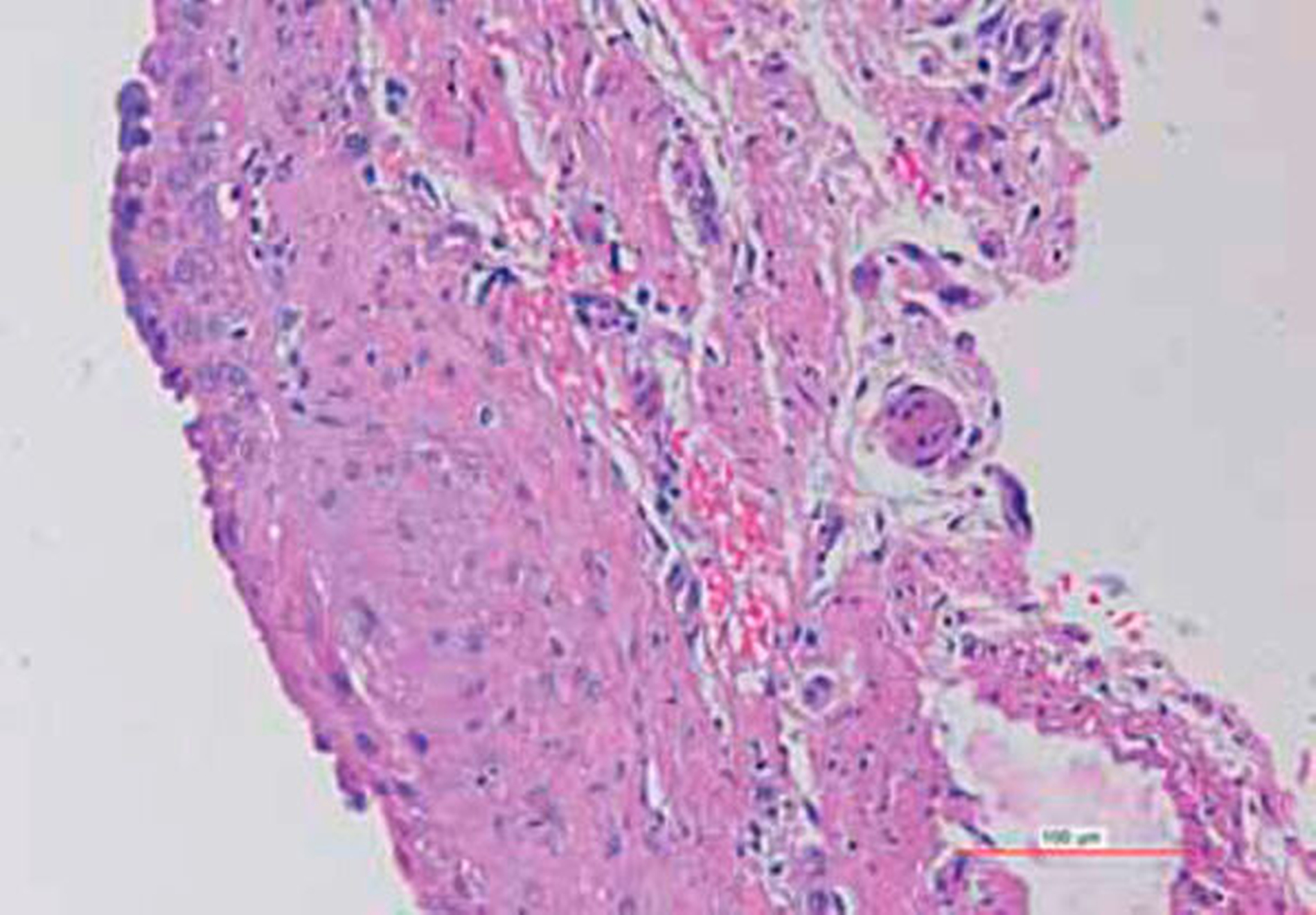

Die beiden Fälle der Erstbeschreibung waren Zahntraumapatienten. Intraoperativ war das Zystenepithel dick, derb und fest am interdentalen alveolären Knochen fixiert; ein Umstand, der als Charakteristikum fissuraler Zysten angesehen wurde. Histologisch war der Zystenwall sehr dick und das Bindegewebe auf der Lumenseite durch mehrschichtiges Plattenepithel bedeckt. Anzeichen einer entzündlichen Infiltration waren vorhanden, was auf eine sekundäre Infektion zurückgeführt wurde.

Diese fissurale, embryonale Entstehungshypothese von Thoma [1937] beruht auf einem Konzept von Klestadt [1921]. Dessen Theorie besagt, dass Epithelzellen während der Embryonalentwicklung in den Fissuren zwischen den Gesichtsfortsätzen verbleiben und es dort zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Zystenbildung kommen kann. Falls diese embryonalen Gesichtsfortsätze nicht miteinander verschmelzen, entstehen Ge-sichts- und Kieferspalten (Facial and maxillaryclefts) [Klestadt, 1921].

Kurz darauf wurden neue Einteilungen von Kieferzysten publiziert [Roper-Hall, 1938; Roper-Hall, 1943]. Die GZ wurde nun innerhalb einer Gruppe von entwicklungsbedingten Zysten den fissuralen Zysten zugeordnet, gemeinsam mit den medianen (alveolären) Zysten. Die radiologische, klinische und histologische Beschreibung der GZ unterschied sich nur geringfügig von der Erstbeschreibung. Die radiologisch ovale, tropfenförmige Form wurde als typisches Zeichen nicht-odontogener Zysten bei vitalen Nachbarzähnen interpretiert. Zwischen 1937 und 1952 wurden zwölf Fälle in der Welt-Literatur beschrieben [Akira & Kitamura, 1952]. 1957 wurde erstmals über ein zentrales Fibrom berichtet, das sich auf dem Röntgenbild wie eine GZ darstellte [Nishimura et al., 1957].

Kritische Betrachtungen der Globulomaxillären Zyste als eigene Entität (1958-1966)1958

erschien eine erste kritische Wertung der bisherigen Kenntnisse über die GZ [Ferenczy, 1958]. Das im Folgenden beschriebene embryologische Konzept ist in seinen Grundzügen auch in aktuellen embryologischen Lehrbüchern zu finden [wie Berkovitz et al., 2002] und besitzt nach wie vor seine Gültigkeit.

Im Widerspruch zu den älteren Theorien [Klestadt, 1921; Thoma, 1937] wurde nun ausgeführt, dass die embryonale Maxilla aus zwei Paaren embryonaler Gesichtsfortsätze gebildet wird: den paarigen Globular- und den paarigen Oberkiefer-Fortsätzen [Ferenczy, 1958]. Bei deren Ossifikation werden zwei Knochen gebildet: die Prämaxilla (Os incisivum) und die Maxilla. Die abgeschlossene Ossifikation dieser beiden Knochen bildet den knöchernen Oberkiefer, wie dies bereits Jahrzehnte zuvor beschrieben wurde [Inouye, 1912; Peter, 1921; Jarmer, 1922]. Der Verschmelzungsprozess der Globular- und Oberkieferfortsätze steht in keinem kausalen und zeitlichen Zusammenhang mit deren Ossifikation. Die Lokalisation von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten stimmt auch nicht mit der Vereinigungsstelle von Prämaxilla und Maxilla überein [Ferenczy, 1958]: Die typische Lokalisation der GZ befindet sich zwischen dem lateralen Inzisivus und dem Eckzahn, die der Kiefer- und Gesichts-Spalten weiter median regio des lateralen Inzisivus. Ein gemeinsamer Ursprung von GZ und Kiefer- Gesichtsspalten ist somit embryologisch ausgeschlossen. Der Begriff „Gesichtsspaltenzyste“ („Facial cleft cyst“) wurde von da an als unlogisch angesehen, da die GZ nicht am Ort der (Gesichts-)Spalten entsteht. Selbst der Begriff GZ wurde als unlogisch eingestuft, da die GZ nicht an der Vereinigungsstelle der Globular- und Oberkieferfortsätze entsteht [Ferenczy, 1958]. Die Theorie, dass embryonale Epithelzellen in den Suturen existieren können, wurde abgelehnt. Hingegen wurde der Standpunkt vertreten, dass die GZ möglicherweise aus dem Zahnkeim eines überzähligen Zahnes entstehen könnte [Robinson, 1943, zitiert in Ferenczy, 1958]. Ferenczy schlug daher die Bezeichnung „Premaxilla-maxillary cyst“ vor.

1958

[Bosco, 1958] beziehungsweise

1961

[Takahashi et al., 1961] wurde über insgesamt vier Fälle eines Adenoameloblastoms berichtet, welches radiologisch wie eine GZ imponierte. Im Zeitraum von 1958 bis 1961 wurden weitere Fälle von follikulären Zysten und Ameloblastomen im „Globulomaxillären Bereich“ vorgestellt, die in maligne Tumoren transformierten [Nakanishi et al., 1958; Takahashi & Yoshioka, 1958; Fukatani & Isoda, 1961].

1960

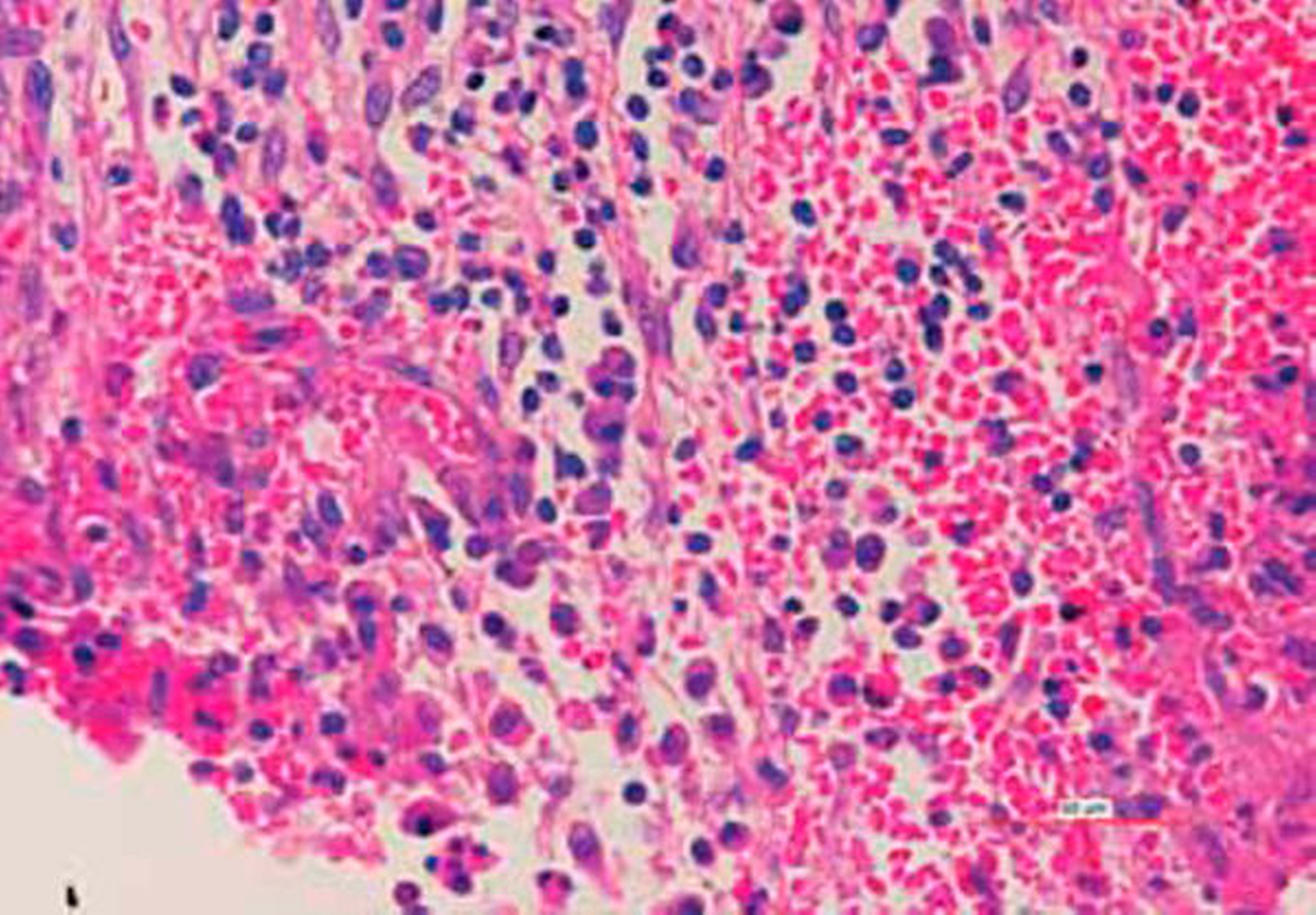

erschien ein Fallbericht über ein Ameloblastom, das aus einer GZ an der distalen Wurzeloberfläche des lateralen Incisivus entstanden war. Histologisch zeigte sich ein mehrschichtiges Plattenepithel, das vom darunter liegenden Stroma durch Entzündungsexsudat getrennt war. Zudem fanden sich gut differenzierte, Ameloblastom-charakteristische Tumorzellen und viele sich in Mitose befindliche Zellen, was für ein aktives und rasches Wachstum sprach. Es wurde vermutet, dass es sich um eine GZ handelt, in der möglicherweise durch eine chronische Irritation ein Ameloblastom entstanden war [Aisenberg & Inman, 1960].

1962

wurde in Anlehnung an Ferenczy [1958] gefordert, dass der Begriff GZ aus embryologischer Sicht verschwinden sollte. Es sei davon auszugehen, dass die GZ als follikuläre Zyste von einem überzähligen Zahn abstammt. Überzählige Schneidezähne seien in der „Globulomaxillären Region“ keineswegs selten [Sicher, 1962].

1965

wurde eine maligne Neoplasie vorgestellt, die sich auf dem Röntgenbild als GZ darstellte. Postoperativ kam es zu erheblichen Wundheilungsstörungen. Die histologische Untersuchung ergab ein Riesenzellkarzinom, welches sich bis zur Maxillabasis und zum Kieferhöhlenboden ausdehnte [Yokoya, 1965].

Zunahme der Hinweise gegen die Theorie einer eigenen Entität der Globulomaxillären Zyste (1967–1969)

Trotz der frühen kritischen Stimmen hielt sich die GZ bis Mitte der 60er Jahre erstaunlich lange als gemeinhin akzeptierte eigene Entität. Dann erschienen in kurzen zeitlichen Abständen vermehrt kritische Berichte. 1967 wurde erneut gefordert, die klassische Auffassung der Verschmelzung von Gesichtsfortsätzen und der Spaltbildung bei deren Ausbleiben aufzugeben [Lehnert, 1967]. Die vermeintlichen Gesichtsfortsätze bei der Entwicklung des Gesichtes wurden als Scheinfortsätze bezeichnet [Töndury, 1950; Töndury, 1955], die durch mehr oder weniger tiefe Furchen (keine Spalten) infolge einer ungleichmäßigen Verteilung des subepithelialen Mesenchyms entstehen. Die Umbildung des embryonalen Gesichts erfolgt demzufolge nicht durch Verwachsung bestimmter Fortsätze, sondern durch allmähliches Verstreichen der Furchen [Lehnert, 1967]. Die „oronasale Membran“ oder „Epithelmauer“ wurde zuerst 1891 von Hochstetter beschrieben [zitiert bei Töndury, 1950; Mankiewicz, 1952; Töndury, 1955; Lehnert, 1967]. Die „Epithelmauer“ ist eine temporäre Struktur und wird schon nach kurzer Zeit durch Mesenchym ersetzt. Sie ist somit als Ursprung einer GZ sehr unwahrscheinlich [Lehnert, 1967].

1966

wurde von der World Health Organisation (WHO) am Departement of Oral Pathology des Royal Dental College in Kopenhagen ein internationales Referenzzentrum zur histologischen Klassifizierung und Referenzierung odontogener Tumoren, Kieferzysten und verwandter Läsionen ins Leben gerufen. 19 führende Pathologen aus elf Ländern stimmten der neuen Klassifikation zu, die 1971 veröffentlicht wurde. Die GZ wurde dort weiterhin als eigene Entität geführt [Pindborg & Kramer, 1971].

Verdichtung der ablehnenden Hinweise zur eigenen Entität der Globulomaxillären Zyste (ab 1970)

1970

wurde bezugnehmend auf embryologische Arbeiten [Streeter, 1948; Patten, 1968; Kraus, 1960] deutlicher als je zuvor konstatiert, dass es keine Verschmelzung von Gesichtsfortsätzen mit nachfolgender Auflösung von Ektoderm im gesamten „nasomaxillären Komplex“ gibt. Die Suturen repräsentieren die Interdigitation von zwei oder mehr Ossifikationszentren [Kraus, 1960] und bedeuten nicht, dass dort eine ektodermale Fusion während der Embryonalentwicklung stattgefunden hat. Somit wird auch kein Epithel in den Fissuren des nasomaxillären Komplexes eingeschlossen [Christ, 1970].

Ein odontogener Ursprung der bis dahin als GZ bezeichneten Zysten wurde nun als wahrscheinlicher angesehen. 63 Fälle von GZ wurden in einer retrospektiven Studie analysiert [Christ, 1970]. Die Diagnose GZ wurde nur zugelassen, wenn ein Röntgenbild vorhanden war, die benachbarten Zähne vital waren und histologisches Material vorlag. Von den 63 untersuchten Fällen erfüllten nur sechs alle diese Kriterien, meist fehlten die histologischen Unterlagen.

Diese verbliebenen sechs Fälle zeigten histologisch sehr unterschiedliche Befunde: Dreimal fanden sich Charakteristika einer Keratozyste, zweimal eine unspezifische Histologie und ein Fall war eine Zyste nicht näher definierten odontogenen Ursprungs. Darüber hinaus wiesen sie Kriterien auf, die auch lateralen Parodontalzysten zugeordnet werden konnten. Es wurde gefolgert, dass die GZ als eigene Entität nicht haltbar ist; zu unterschiedlich seien die histologischen Befunde [Christ, 1970].

1980

wurde eine Analyse sämtlicher Biopsien, die im College of Medicine and Dentistry – New Jersey Dental School Archiv (CMDNJ-NJDS) im Zeitraum von 1967 bis 1977 katalogisiert worden waren, durchgeführt [Hollinshead & Schneider, 1980]. Von 14 als GZ diagnostizierten Fällen wurden primär zwei ausgeschlossen, da sie keine epitheliale Auskleidung aufwiesen. Die histologische Aufarbeitung der restlichen zwölf Fälle zeigte meist ein mehrschichtiges Plattenepithel mit Bindgewebe als Hauptanteil des Zystenwalls. Die entzündliche Infiltration war sehr unterschiedlich. Lediglich sieben Fälle waren radiologisch dokumentiert. Nur dreimal war ein Sensibilitätstest durchgeführt worden. Diese Daten wurden mit anderen in der Literatur beschriebenen GZ-Fällen verglichen [Roper-Hall, 1938; Robinson et al., 1943; Sayer & Scully, 1943; Stafne, 1947; Filgueiras & Bevilacqua, 1956; Rao & Walvekar, 1972].

Es wurde festgestellt, dass die epitheliale Begrenzung nie einen großen Stellenwert in der Diagnostik besaß. Meist war nicht bekannt, ob überhaupt eine epitheliale Begrenzung der Läsion vorlag. Das Epithel war entweder mehrschichtiges Plattenepithel, kubisches, prismatisches oder Flimmerepithel. Da alle diese Epithelien auch in odontogenen Zysten vorkommen, konnte dies kein entscheidendes Kriterium für die Diagnose GZ sein [Hollinshead & Schneider, 1980]. In Übereinstimmung mit anderen Autoren [Seward, 1963; Main, 1970; Little & Jakobson, 1973] wurde die Abschaffung des Begriffs GZ vorgeschlagen. Diese Meinung wurde vielfach geteilt: Die Fusion der sekundären Gaumenfortsätze sei das einzige embryonale Ereignis, bei dem Oberflächenepithel sequestriert werden kann [Ten Cate, 1980].

Von 10 000 Biopsien, die an der Universität Ontario untersucht worden sind, fanden sich 37 Fälle mit der klinischen Diagnose GZ. Von allen 37 Fällen lagen auch Röntgenbilder vor. 25 der 37 Fälle entsprachen einer infektionsbedingten (radikulären) Zyste oder einer Parodontitis apicalis chronica [Wysocki, 1981]. Angaben über die Vitalität der Nachbarzähne waren nicht vorhanden.Die übrigen zwölf Fälle (mit möglicherweise vitalen Nachbarzähnen) wurden pathohistologisch anderen Entitäten zugeordnet: vier parodontale Zysten, drei Keratozysten, drei zentrale Riesenzellgranulome, eine kalzifizierende odontogene Zyste sowie ein odontogenes Myxom [Wysocki, 1981].

In anderen Untersuchungen wurden vermeintliche GZ mit vitalen Nachbarzähnen pathohistologisch als adenomatoider odontogener Tumor [Rosenberg & Cruz, 1963; Giansanti et al., 1970; Khan et al., 1977], Ameloblastom [Aisenberg & Inman, 1960] oder hämorrhagische Knochenzyste [Peters & Wassow, 1968] identifiziert.

Bis zu diesem Zeitpunkt war nicht bekannt, dass eine große Anzahl entwicklungsbedingter lateraler Parodontalzysten (developmental lateral periodontal cysts) als gut umschriebene Aufhellungen im globulomaxillären Bereich vorkommen können. Das morphologische Spektrum der lateralen Parodontalzyste sei bisher nicht gut untersucht, was auch in Zukunft immer wieder zur histologischen Diagnose GZ führen könnte, obwohl die korrekte Diagnose laterale Parodontalzyste lauten müsste [Wysocki, 1981].

Schlussfolgerung war, dass Aufhellungen in der globulomaxillären Region unterschiedliche odontogene Zysten sein können und die GZ als Entität einer orofazialen fissuralen Zyste gestrichen werden sollte [Wysocki, 1981]. Dieser Meinung schlossen sich andere Autoren an [Regezi et al., 1981].

1985

wurde eine Restrukturierung der WHO-Klassifikation von 1971 vorgeschlagen [Main, 1985]. Eine ideale Klassifikation sollte anhand der Histogenese erstellt werden; die terminologische Inkonstanz der Klassifikation von 1971 reflektiere die noch immer unklare Ätiologie und variable Histologie einiger Kategorien. Die großen Zystenkategorien sind die primordialen Zysten (Keratozysten), die follikulären Zysten, die nasopalatinalen sowie die radikulären Zysten [Main, 1985]. Diese vier Typen machen 95 Prozent aller epithelialen Kieferzysten aus [Shear, 1976 zitiert in Main 1985]. Sie alle haben das Potential, sich beträchtlich zu vergrößern [Main, 1985]. Zu den selteneren Zystenkategorien werden die gingivalen, die Eruptions-, die GZ und die nasolabialen Zysten gerechnet. Diese stellen nur fünf Prozent aller epithelialen Kieferzysten dar und haben nur moderate klinische Dimensionen [Shear, 1976; Main, 1985]. Unter Berufung auf embryologische und klinische Fakten [Christ, 1970; Ten Cate, 1980; Wysocki, 1981] wurde die Streichung des Begriffs „globulomaxillär“ („globulomaxillary“) vorgeschlagen [Main, 1985].

1986

wurde über den Fall eines 13-jährigen Mädchens mit einem adenomatoiden odontogenen Tumor berichtet, der als GZ hätte diagnostiziert werden können [Kuntz & Reichart, 1986]. Auf der Panoramaschichtaufnahme zeigte sich die typische, birnenförmige, gut abgrenzbare, homogene, unilokuläre Aufhellung zwischen dem lateralen Inzisivus und dem Eckzahn, deren Wurzeln divergierten. Die Nachbarzähne reagierten positiv auf den Sensibilitätstest, waren nicht erhöht beweglich, und die Patientin hatte keinerlei Beschwerden. Die Zyste wurde enukleiert; die Läsion reossifizierte vollständig. Die pathohistologische Untersuchung des (gesamten) entfernten Gewebes ergab die Diagnose eines adenomatoiden odontogenen Tumors [Kuntz & Reichart, 1986]. In der Literatur waren bis zu diesem Zeitpunkt fünf ähnliche Fälle eines adenomatoiden odontogenen Tumors bekannt, der eine GZ vortäuschte. Die betroffenen Patienten waren zwischen 13 und 20 Jahre alt [Fahim et al., 1969; Hermann, 1973; Khan et al., 1977; Glickmann et al., 1983]. Man kam zum Schluss, dass die Form der Aufhellung, die spezifische Lokalisation und der Effekt auf die Nachbarzähne nicht zur Diagnose GZ verleiten dürften [Kuntz & Reichart, 1986]. So genannte paradentale Zysten wurden 1976 [Craig, 1976] und 1983 [Stoneman & Worth, 1983] beschrieben. Diese Zysten waren mit teilweise oder vollständig eruptierten vitalen Zähnen ausschließlich im Unterkiefer assoziiert [Vedtofte & Holmstrup, 1989]. Für diese Zysten wurde der Begriff entzündliche paradentale Zyste (inflammatory paradental cyst = IPC) vorgeschlagen, um eine Verwechslung mit der entwicklungsbedingten lateralen Parodontalzyste (lateral periodontal cyst of developmental origin = DLPC) zu vermeiden. Beide Zysten sind an der lateralen Wurzeloberfläche zu finden. Bereits zuvor war beschrieben worden, dass DLPC in der „globulomaxillären“ Region vorkommen können [Christ, 1970; Wysocki, 1981; Vedtofte & Holmstrup, 1989]. Die IPC wurde hingegen bisher nur in der Mandibula im Zusammenhang mit teilweise oder vollständig eruptierten, vitalen Zähnen beschrieben [Craig, 1976; Stoneman & Worth, 1983].

In einer weiteren Untersuchung wurden acht Zysten in der globulomaxillären Region gefunden, welche die klinischen und histologischen Kriterien für eine IPC erfüllten [Vedtofte & Holmstrup, 1989]. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 18,8 Jahre. Die Nachbarzähne waren immer vollständig eruptiert. Dreimal gab es eine Verbindung zwischen Zyste und Parodontaltasche, während in den verbleibenden fünf Fällen keine Kommunikation gefunden wurde. Bei fünf Patienten waren die IPC asymptomatisch und wurden zufällig radiologisch diagnostiziert. Drei Patienten zeigten Symptome einer akuten Infektion. Radiologisch präsentierten sich die Zysten als klassische GZ. Die Größe der Zysten variierte zwischen 14 x 10 Millimeter bis 23 x 14 Millimeter. Die pathohistologische Auswertung ergab, dass alle Zysten durch ein hyperplastisches, nicht keratinisiertes, mehrschichtiges Plattenepithel begrenzt wurden. Das darunter liegende Bindegewebe präsentierte sich in allen Fällen mit einer starken entzündlichen Infiltration. Postoperativ reossifizierte der knöcherne Defekt immer problemlos; die Nachbarzähne blieben vital [Vedtofte & Holmstrup, 1989].

Diese übereinstimmenden Befunde lassen vermuten, dass die Entzündung ein wichtiger Faktor in der Entwicklung der IPC spielt. Die Autoren [Vedtofte & Holmstrup, 1989] vermuten, dass die IPC durch eine Perikoronitis während der Zahneruption initiiert wird, wie dies bereits 1976 postuliert wurde [Craig, 1976]. Malassez’sche Epithelreste oder reduziertes Schmelzepithel wurden als wahrscheinlichster Ursprung des Zystenepithels angesehen. Die Beobachtung, dass solche Zysten spätestens wenige Jahre nach dem Eckzahndurchbruch im Oberkiefer auftreten, lässt vermuten, dass ein Zusammenhang mit dem Zahndurchbruch besteht [Vedtofte & Holmstrup, 1989]. Ein ähnlicher Zusammenhang wurde bereits bei den IPC im Unterkiefer beschrieben. Die Autoren stellen abschließend fest, dass bisher in der Literatur als GZ bezeichnete Zysten in Wirklichkeit Manifestationen einer IPC sind [Vedtofte & Praetorius, 1989].

1993

erschien die einzige aktuellere Arbeit, die sich für eine Wiederaufnahme der GZ als eigene Entität entwicklungsbedingter Zysten aussprach [D’Silva & Anderson, 1993]. Es wurde behauptet, dass es doch eine Verschmelzung von Gesichtsfortsätzen gibt, in deren Kontaktzonen Epithel der „Epithelmauer“ (wie sie Hochstetter 1891 das erste Mal beschrieb) eingeschlossen wird. Die „Epithelmauer“ extendiere nach posterior, um die oronasale Membran zu bilden. Die oronasale Membran separiert die sich entwickelnde Nasenhöhle von der primitiven Mundhöhle. Die „Epithelreste“ könnten später einer zystischen Transformation unterliegen. Das eingeschlossene Epithel hätte entweder einen Teil der Oberfläche der Nasen- oder der Mundhöhle gebildet. Abhängig vom vorherrschenden mesenchymalen Einfluss, könnten die Epithelreste entweder odontogene oder epidermale Transformationen eingehen [D’Silva & Anderson, 1993].

Die Reaktion auf diese Publikation war heftige Kritik [Wysocki & Goldblatt, 1993]. Es wurde erneut betont, dass es offensichtlich sei, dass Zysten, die als GZ erscheinen, odontogenen Ursprungs sind. Das Konzept der Arbeit, die für eine Wiederaufnahme der GZ als eigene Entität plädierte, sei heute nicht weniger spekulativ, als die Idee von Thoma 55 Jahre zuvor [Thoma, 1937]. Man stellte fest, dass die embryologischen Behauptungen der Arbeit [D’Silva & Anderson, 1993] unfundiert und unakzeptabel sind, da sie keine neuen embryologischen Erkenntnisse anführen [Wysocki & Goldblatt, 1993]. Die Theorie beruhe auf einer Fehlinterpretation einer früheren Publikation [Diewert & Shiota, 1990]. Diese Autoren demonstrierten zwar epitheliale Kontakte zwischen den Gesichtsfortsätzen, gefolgt von mesenchymaler Brückenbildung, welche die „Epithelmauer“ verdrängt. Sie demonstrierten aber nie den Einschluss von Epithel innerhalb des Mesenchyms.

Seit etwa einem Jahrzehnt haben die meisten zahnärztlichen Radiologen und Oralpathologen aufgehört, den Begriff GZ zu benutzen. Sie haben akzeptiert, dass eine Vielzahl odontogener Zysten radiologisch als „globulomaxilläre Aufhellungen“ („globulomaxillary radiolucencies“) erscheinen kann. Diese Akzeptanz wird durch die Tatsache reflektiert, dass die aktualisierte zweite Edition der WHO-Klassifikation den Begriff GZ nicht mehr enthält [Kramer, 1992; Kramer et al., 1992; Wysocki & Goldblatt, 1993]. Die Entscheidung, die GZ von der WHO-Klassifikation zu streichen, geschah nach sorgfältiger Begutachtung der vorhandenen Fakten durch ein internationales Team erfahrener Oralpathologen [Wysocki & Goldblatt, 1993]. Auch in führenden oralpathologischen Lehrbüchern existiert der Begriff GZ nicht mehr als eigene Entität [Sapp et al., 1997; Cawson & Odell, 1998; Morgenroth & Philippou, 1998; Regezi et al., 2003]. Gelegentlich wird der Begriff GZ noch bei den veraltetenBegriffen („outdated terms“) genannt [Marx & Stern, 2003].

Trotzdem erschienen und erscheinen in den letzten 20 Jahren bis heute immer wieder einige Fallberichte und Lehrbücher, vorwiegend in der nicht angelsächsischen Literatur, welche die GZ noch immer als eigene Entität aufführen [Beyer et al., 1987; Horch, 1989; Abdel-Azim, 1995; Colella et al., 1995; Ikeshima, 1995; Chimenti et al., 1996; Carrasco et al., 1999; Oji, 1999; Steiner, 1999; Schwenzer & Ehrenfeld, 2000; Bodner, et al. 2003; Galindo-Moreno et al., 2003].

Schlussfolgerungen

Nach kritischer Auseinandersetzung mit der gesamten zugänglichen Literatur muss davon ausgegangen werden, dass die Globulomaxilläre Zyste als eigene Entität nicht mehr existiert und der Begriff GZ nicht mehr verwendet werden sollte. Die embryologische, klinische und pathohistologische Evidenz gegen die Existenz einer solchen Zyste ist zu eindeutig. Die embryologische Entstehungshypothese [Thoma, 1937] hatte zu ihrer Zeit mangels Wissens der embryonalen Gesichtsentwicklung sicher ihre Berechtigung. Schon früh wurde diese Theorie jedoch angezweifelt [Ferenczy, 1958]. Insbesondere zwei Arbeiten [Wysocki, 1981; Wysocki, 1993] fanden große Beachtung und trugen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die GZ seit Mitte der 80er Jahre in der englischsprachigen Literatur als pathologische Entität abgelehnt wird. Gleiches gilt auch für führende aktuelle embryologische Lehrbücher [wie Berkovitz et al., 2002], die sich in ihrem Entwicklungskonzept nicht grundlegend von den Konzepten unterscheiden, die bereits 1962 überzeugend präsentiert wurden [Sicher, 1962]: Epitheleinschlüsse im „Globulomaxillären Bereich“ sind sehr unwahrscheinlich.

Die klinische und pathohistologische Evidenz spricht überzeugend dafür, dass Zysten im „Globulomaxillären Bereich“ radikuläre Zysten, laterale Parodontalzysten, odontogene Keratozysten [Christ, 1970], kalzifizierende odontogene Zysten, adenomatoide odontogene Tumore [Rosenberg & Cruz, 1963; Giansanti et al., 1970; Khan et al., 1977], odontogene Myxome [Rud, 1964; Taicher & Azaz, 1977], Ameloblastome [Aisenberg & Inman, 1960], zentrale Riesenzellgranulome oder hämorrhagische Knochenzysten [Peters & Wassow, 1968] sind (Abb. 6 bis 13).

Auch die Möglichkeiten von invaginierten Zähne [Galindo-Moreno et al., 2003] oder von apikalen Infektionen, die beim Foramen caecum oberer lateraler Inzisivi ihren Ursprung genommen haben, sollten in die Differentialdiagnose miteinbezogen werden. Zahninvaginationen kommunizieren häufig mit der Pulpa, was früher oder später zur Pulpanekrose und zur Parodontitis apicalis führen und eine GZ vortäuschen kann [Galindo-Moreno et al., 2003]. Eine Entstehungstheorie aus einer verkümmerten Zahnanlage im „Globulomaxillären Bereich“ klingt zwar verlockend, wurde aber in der Literatur bis heute nicht ausreichend untersucht.

Es erstaunt hingegen, dass die GZ in einem aktuellen Klassifizierungssystem (ISCD = International Statistical Classification of Diseases) von 2003, welches auf den entsprechen Internetseiten der WHO publiziert ist [WHO, 2003], erneut (als eigene Entität) aufgelistet wird. Diese Klassifikation wird jedoch von den meisten Oralpathologen nicht anerkannt und somit nicht als Referenz zur Klassifizierung verwendet.

Kürzlich erschien eine aktuelle WHO-Klassifikation von Kopf- und Hals-Tumoren, in der die GZ nicht eingetragen ist und auch bei den odontogenen Zysten mit keiner Zeile erwähnt wurde [WHO, 2005].

Heute wird der Begriff „Globulomaxillär“ nicht mehr für eine eigene Entität, sondern für die anatomische Lokalisation einer Läsion verwendet, die im Oberkiefer zwischen dem lateralen Schneidezahn und dem Eckzahn vorkommt, und die erst nach eingehender klinischer, radiologischer und histopathologischer Untersuchung definitiv diagnostiziert werden kann.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird die Frage nach der Berechtigung der Diagnose „Globulomaxilläre Zyste“ als eigene Entität gestellt. Nach kritischer Evaluation der zugänglichen Literatur kann aus embryologischer, klinischer und pathohistologischer Sicht als gesichert angesehen werden, dass die „Globulomaxilläre Zyste“ als eigene Entität keine Berechtigung hat. „Globulomaxilläre Zysten“ sind daher nach eingehender klinisch-histopathologischer Diagnostik alternativ als odontogene Zysten, Tumoren, zentrale Riesenzellgranulome, hämorrhagische Knochenzysten oder chronische Infektionen invaginierter Zähne einzuordnen.

Dr. Philipp Häring

Prof. Dr. J. Thomas Lambrecht

Klinik für zahnärztliche Chirurgie, -Radiologie, Mund- und Kieferheilkunde Universitätskliniken für Zahnmedizin

Universität Basel Hebelstrasse 3, CH-4056 Basel

Dr. Michael M. Bornstein

Prof. Dr. Daniel Buser Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, Zahnmedizinische Kliniken der Universität

Bern

Freiburgstrasse 7

CH-3010 Bern

Dr. Hans Jörg Altermatt

Pathologie

Länggasse

CH-3010 Bern

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Andreas FilippiKlinik für Zahnärztliche Chirurgie, -Radiologie, Mund- und KieferheilkundeUniversitätskliniken für Zahnmedizin Universität Basel Hebelstrasse 3, CH-4056 Basel E-mail:Im Original erscheint dieser Beitrag in SSO Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin 116, 2006. Dieser Beitrag erscheint mit freundlicher Genehmigung des Verlags.