Dislozierte beidseitige Collumfraktur – Probleme der konservativen Behandlung

Eine 70-jährige Frau stellte sich auf Überweisung eines niedergelassenen MKG-chirurgischen Kollegen mit einem sich progredient entwickelnden offenen Biss vor. Anamnestisch hatte sie im Urlaub vor drei Monaten einen Fahrradsturz erlitten, war direkt auf das Kinn gefallen und hatte sich dabei eine mehrfragmentäre Unterkieferfraktur (paramedian rechts, Gelenkfortsätze beidseits) zugezogen. Noch am Unfallort erfolgte die offene Reposition und Osteosynthese der Paramedianfraktur. Die beidseitige Collumfraktur wurde geschlossen-konservativ mittels fünfwöchiger intermaxillärer Fixierung behandelt. Klinisch zeigte sich ein frontoffener Biss von circa 4 mm mit Frühkontakt im Molarenbereich (Abbildung 1). Die Patientin konnte auch anhand alter Fotografien überzeugend darstellen, dass dieser vor dem Unfall bei ihr nicht vorgelegen hatte.

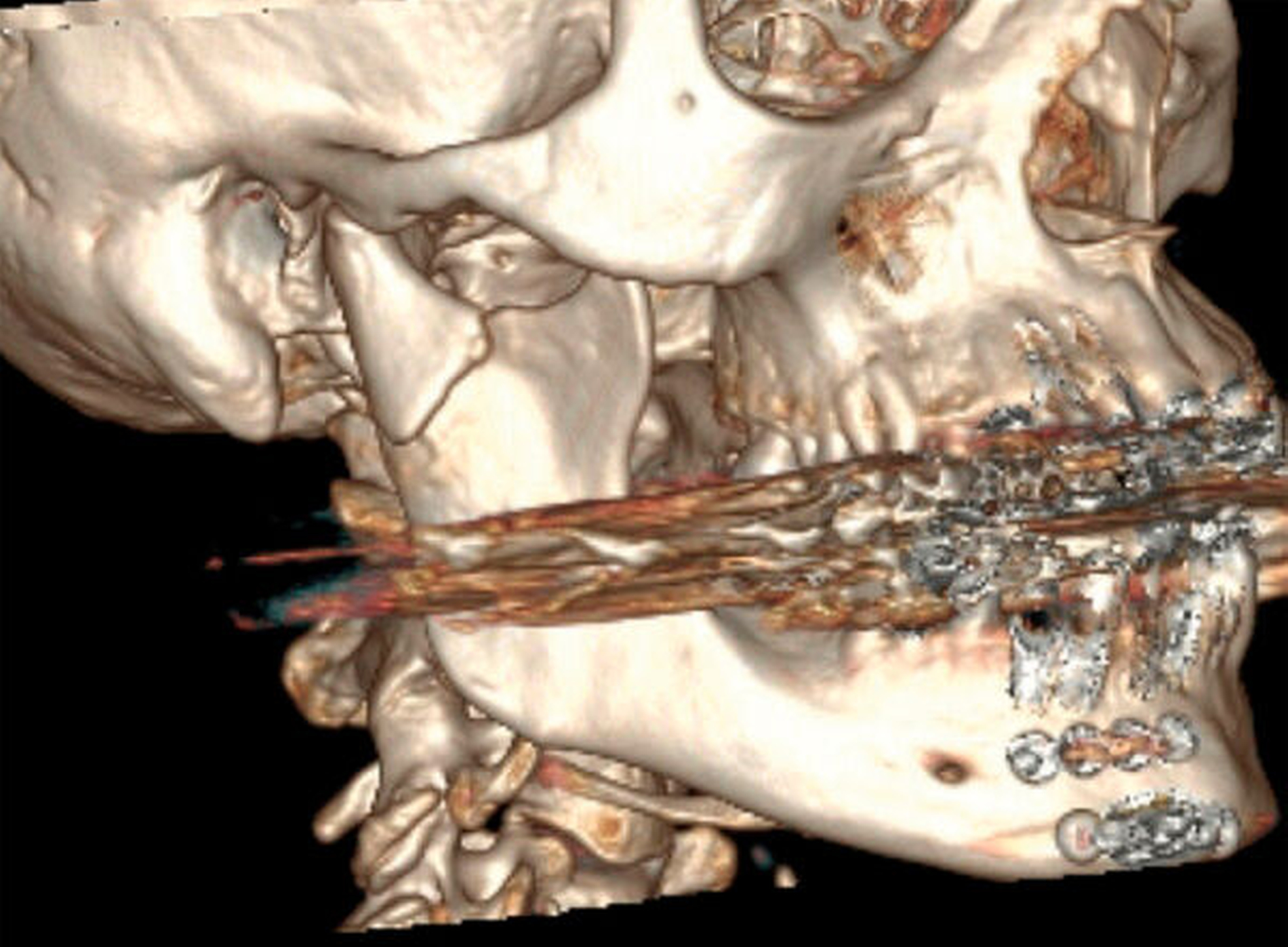

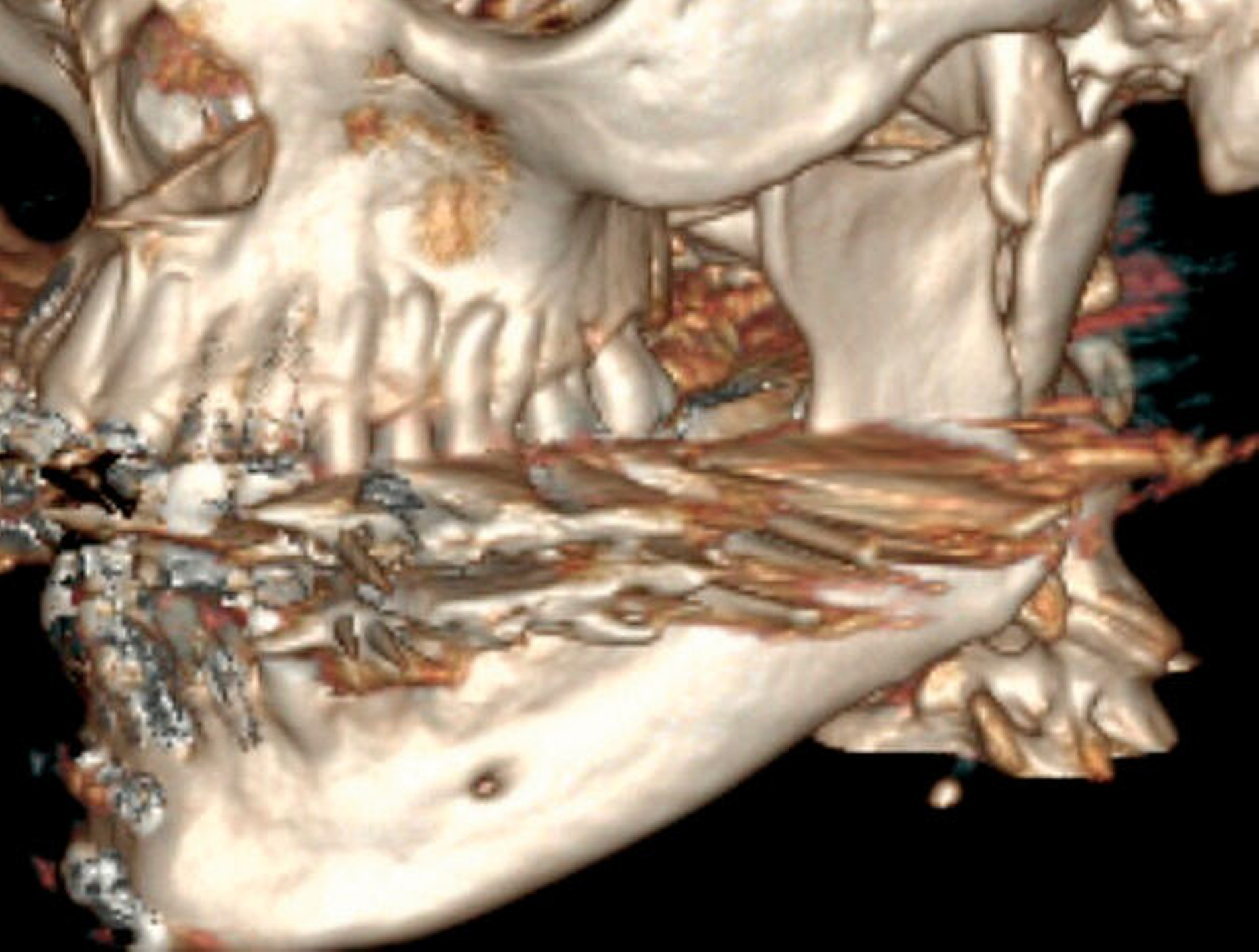

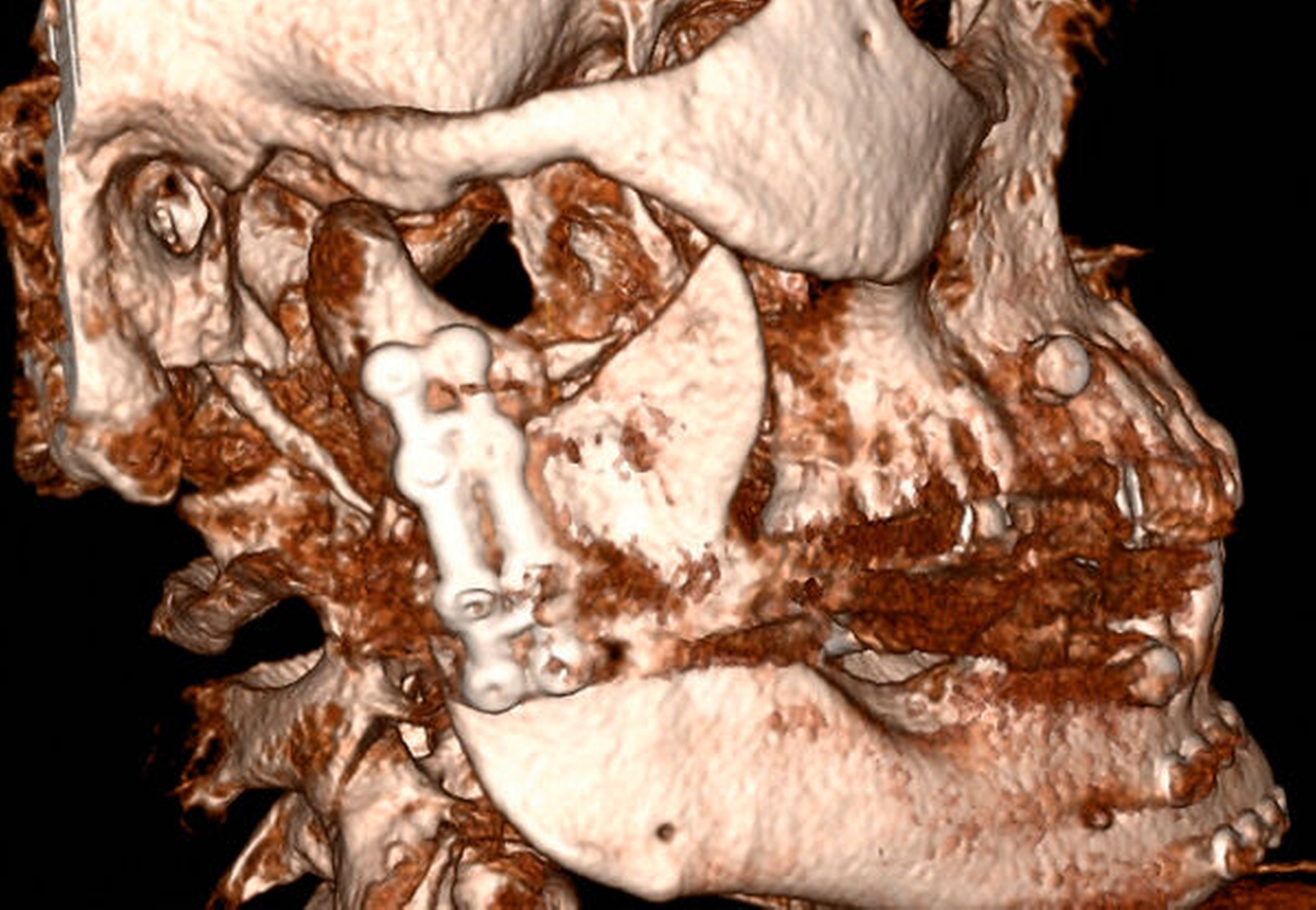

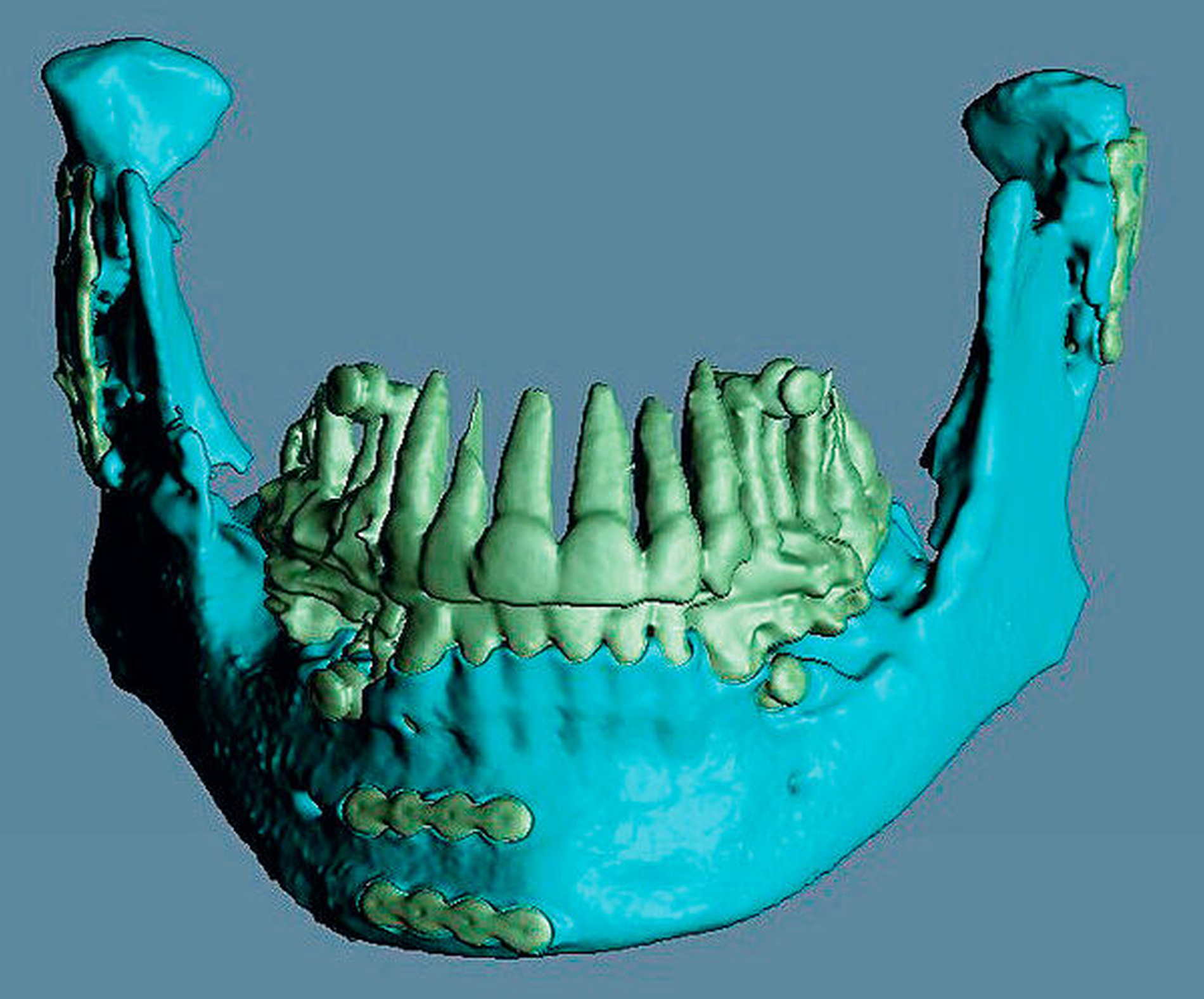

Die Patientin war sehr verängstigt, da sich die Situation immer weiter verschlechterte, ihr Biss sich also immer mehr verschob. Insbesondere beklagte sie die kaufunktionelle Einschränkung mit dem Unvermögen des Abbeißens, aber auch den für sie ästhetisch unbefriedigenden Status. Sensorische oder motorische Defizite lagen nicht vor. Eine 3-D-radiologische Untersuchung via dentaler Volumentomografie (DVT) zeigte beidseits in Fehlstellung teilweise pseudarthrotisch eingeheilte Kiefergelenksfortsätze sowie eine suffiziente osteosynthestische Versorgung paramedian rechts (Abbildungen 2 und 3).

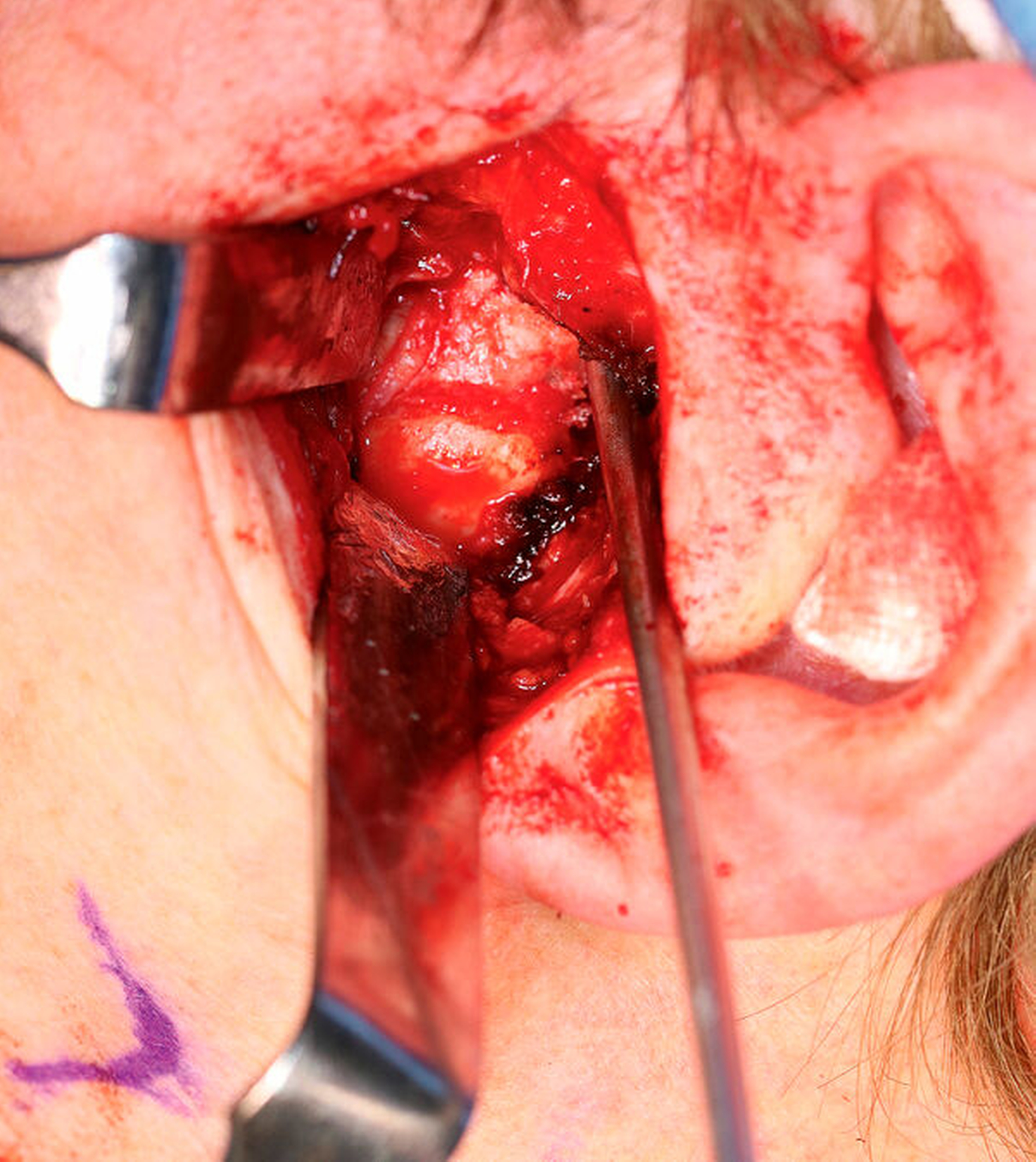

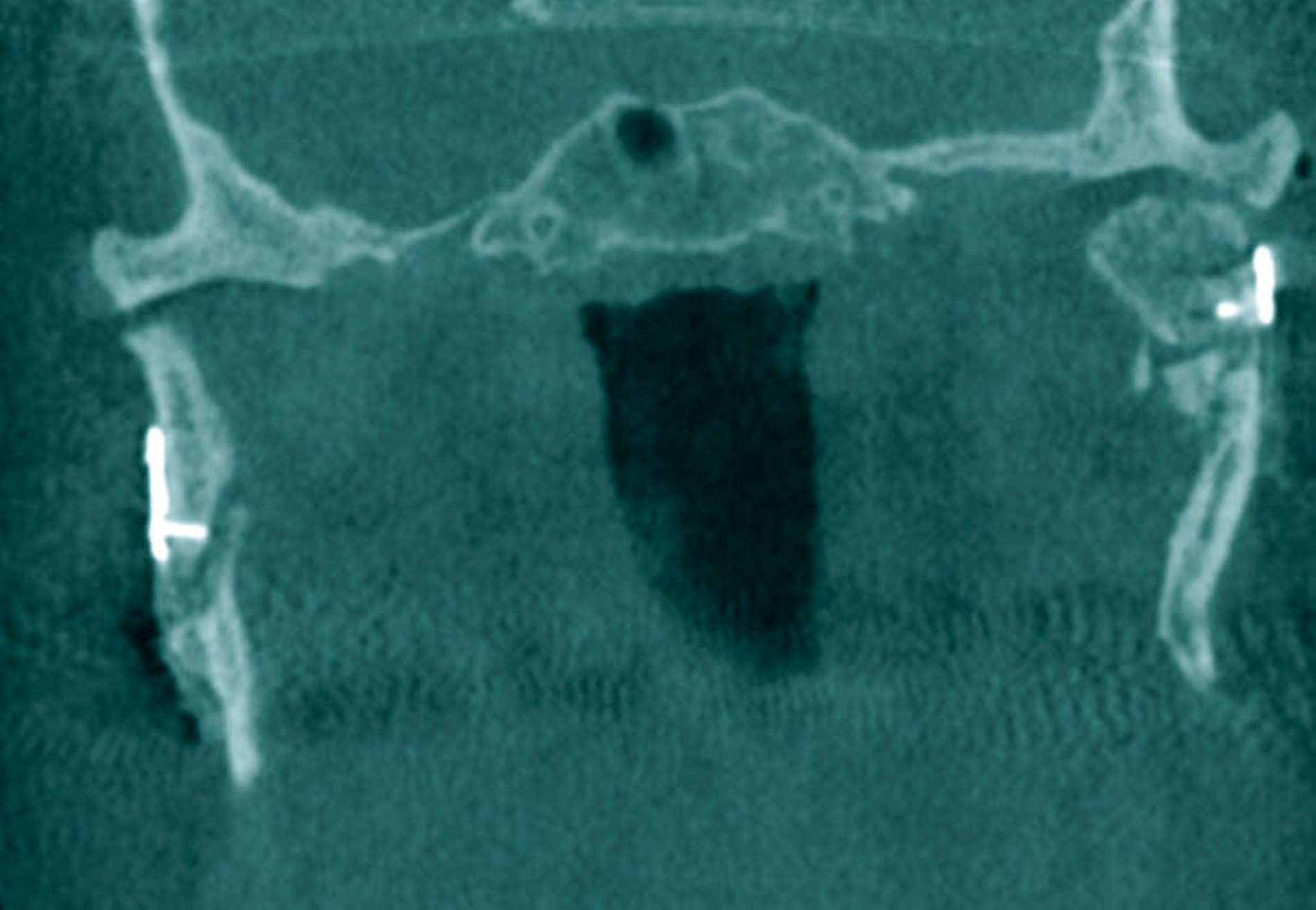

Auch unter Beachtung des langen Zeitraums zwischen dem Frakturhergang und der Vorstellung wurden mit der Patientin die Optionen des Belassens der Situation, einer kieferorthopädischen, einer prothetischen und einer chirurgischen Therapie mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen ausführlich besprochen. Sie entschied sich für die chirurgische Option, da sie sich hierdurch am schnellsten Besserung erhoffte. Daher erfolgte im Rahmen einer Intubationsnarkose die Darstellung der beiden in Fehlstellung verheilten Frakturen über einen präaurikulären Zugang (Abbildung 4). Mittels Piezochirurgie folgte die Re-Osteotomie im Bereich der ehemaligen Brüche. Eine intermaxilläre Fixierung durch Drahtligaturen und IMF-Schrauben ermöglichte anschließend eine funktionsstabile Osteosynthese mittels Miniplatten in Okklusion (Abbildungen 5 und 6).

Aufgrund der Fehlstellung mit verkürzter Abstützung war bereits präoperativ die Notwendigkeit der Bruchspaltaugmentation abzusehen, die im Anschluss mit Beckenkammspongiosa durchgeführt wurde (Abbildung 7). Postoperativ zeigte sich ein suffizientes Ergebnis der osteosynthetisch gesicherten Reposition mit guter Okklusion.

Die Patientin war sehr zufrieden mit dem ästhetischen, aber vor allem mit dem funktionalen Resultat: So konnte sie noch während des kurzen stationären Aufenthalts wieder ohne Probleme vom Brot abbeißen. Eine Einschränkung des Nervus facialis beidseits lag nicht vor. Die ambulante Weiterbehandlung übernahm der niedergelassene Kollege.

Diskussion

Frakturen des Unterkiefers machen 65 bis 70 Prozent aller Gesichtsschädelfrakturen aus, wobei am häufigsten Paramedian- beziehungsweise Medianfrakturen mit 25 bis 30 Prozent und Gelenkfortsatzfrakturen mit 25 bis 30 Prozent auftreten. Weitere typische Frakturlokalisationen sind der Kieferwinkel, die Prämolaren-, die Eckzahn- und die Molarenregion sowie im Bereich des Ramus und diakapitulär innerhalb des Kiefergelenks. Charakteristisch treten Mehrfachbrüche in bestimmten Kombinationen wie Median und im Bereich eines oder beider Gelenkfortsätze auf. Die häufigsten Ursachen für Unterkieferfrakturen im Allgemeinen stellen Verkehrsunfälle, Rohheitsdelikte sowie in den vergangenen Jahren vermehrt Stürze dar [Schneider und Kämmerer et al., 2015; Goedecke et al., 2019].

Eine Collumfraktur präsentiert sich klinisch häufig mit eingeschränkter Mundöffnung und einer Deviation auf die Seite der Fraktur. Durch die Verkürzung der Abstützung auf der betroffenen Seite können ein neu aufgetretener Frühkontakt im Molarenbereich ipsilateral sowie ein seitoffener Biss kontralateral resultieren. Bei bilateraler Fraktur der Colla – wie im beschriebenen Fall – ist nicht selten ein frontoffener Biss mit Rückverlagerung des Unterkiefers zu beobachten.

Bei der klinischen Untersuchung kann es durch leichten Druck auf das Kinn, durch Palpation des Gelenkanteils oder auch durch Austasten des äußeren Gehörgangs zu Schmerzen kommen [Kleinheinz et al., 2009]. Die notfallmäßige Erstversorgung kann mittels interfragmentärer Ruhigstellung und mandibulo-maxillärer Fixierung erfolgen (syn.: intermaxilläre Fixierung, IMF) [Bacher et al., 2011].

Während die interfragmentäre Ruhigstellung im Wesentlichen durch Drahtligaturen erreicht wird, gelten bei der Collumfraktur zur intermaxillären Fixierung IMF-Schrauben den Sprossenschienen als überlegen. Insbesondere ist das Verletzungsrisiko für den Chirurgen geringer, aber auch die benötigte Zeit für die Anbringung bei Verwendung von Schrauben kürzer. Bezüglich der Stabilität der Versorgung und dem Ergebnis der Okklusion zeigen sich keine Unterschiede [van den Bergh et al., 2015; Qureshi et al., 2016].

Die Therapie der Fraktur des Collum mandibulae kann grundsätzlich geschlossen-konservativ oder offen-chirurgisch erfolgen. Welche dieser Strategien zur Behandlung von Collumfrakturen überlegen ist, wird seit Langem kontrovers diskutiert.

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2008 kam anhand der damals herrschenden Datenlage zu keinem Ergebnis bezüglich der zu favorisierenden Therapie [Nussbaum et al., 2008], wobei sich zuletzt ein Trend hin zur operativen Versorgung abzeichnete [Neff et al., 2014], insbesondere bei Dislokationen mit einem Winkel zwischen 10 und 45°, mit einer Verkürzung ab 2 mm [Schneider et al., 2008] oder bilateralen Collumfrakturen [Gupta et al., 2012; Singh et al., 2012]. Begründet wird dies mit geringeren Schmerzen, einer besser eingestellten Okklusion und einem besseren funktionellen Ergebnis [Berner et al., 2015].

Eine nicht oder schlecht reponierte Fraktur führt auch zu ästhetischen Einbußen wie Gesichtsasymmetrien [Ellis und Throckmorton, 2000]. Hier bietet ein extraoraler Zugang einen adäquaten Überblick über die Fraktur und somit über das Ergebnis der Reposition und Osteosynthese, insbesondere bei hoch gelegenen Frakturen sowie nach medial luxiertem proximalem Frakturanteil [Colletti et al., 2014].

Weitere Komplikationen sowohl nach geschlossen-konservativer als auch nach offen-chirurgischer Therapie umfassen neben Gesichtsasymmetrie, Kinnverlagerung, eingeschränkter Mobilität des Unterkiefers, craniomandibulärer Dysfunktion, Ankylose auch chronische Schmerzen sowie – wie bei unserer Patientin – eine persistierende Malokklusion [Forouzanfar et al., 2013]. Das Auftreten von Malokklusionen wie einem frontoffen Biss wird durch die verkürzte Abstützung (Frakturdislokation) [Chen et al., 2011] sowie durch den Zug der suprahyoidalen Muskulatur auf den Unterkiefer erklärt [Becking et al., 1998] und tritt bei bis zu 24 Prozent der konservativ-geschlossen [Forouzanfar et al., 2013; Rozeboom et al., 2017] und nur bei etwa 10 Prozent der chirurgisch-offen [Chen et al., 2011] versorgten Collumfrakturen auf.

Insgesamt zeichnet sich hier also das offene Vorgehen als die Methode mit einem für diesen Parameter besseren Ergebnis ab [Al-Moraissi und Ellis, 2015]. Die Korrektur in Malokklusion verheilter Collumfrakturen kann je nach Ausmaß durch mono- oder durch bimaxilläre Umstellungsosteotomien – mit den entsprechenden Komplikationsraten – erfolgen [Becking et al., 1998]. Zu bedenken ist dabei auch die schlechtere Lebensqualität bis zur endgültigen Korrektur der Fehlstellung [Palomares et al., 2016].

Fazit für die Praxis

Die operative Versorgung von Collumfrakturen wird zunehmend als Therapie der Wahl angesehen.

Die Erstversorgung mittels interfragmentärer Drahtligaturen reduziert Schmerzen und kann die definitive Frakturversorgung erleichtern.

Gelenkfortsatzfrakturen gehören zu den häufigsten Unterkieferfrakturen.

Das Auftreten von Facialisschäden ist bei richtiger Wahl des extra-oralen Zugangs vergleichsweise ebenso niedrig wie bei enoraler Schnittführung.

Ähnlich wie für das Aufkommen von Malokklusionen war auch der Vergleich posttherapeutischer Schmerzen in einer durchgeführten Metaanalyse aufgrund der Art der Datenerhebung nicht möglich [Berner et al., 2015]. Veröffentlichte Ergebnisse zeigen jedoch entweder einen Vorteil des offen-chirurgischen Vorgehens [Gupta et al., 2012] oder keinen Unterschied [Park et al., 2010] bezüglich des Schmerzes. In bis zu 16 Prozent der Fälle wird jedoch ein bleibender Schmerz beschrieben [Rozeboom et al., 2017].

Als Indikator für die Mobilität des Unterkiefers wird neben der Latero- und der Protrusion eine normale Mundöffnung ohne Deviation angesehen. Diese wird bei bis zu 14 Prozent der durch geschlossen-konservatives Vorgehen therapierten Patienten nicht vollständig erreicht [Monnazzi et al., 2017; Rozeboom et al., 2017]. Ein offen-chirurgisches Vorgehen scheint hier bezüglich der Mobilität überlegen zu sein [Eckelt et al., 2006; Al-Moraissi und Ellis, 2015].

Eine relevante Komplikation nach operativer Versorgung von Collumfrakturen ist das Auftreten von dauerhaften oder temporären Facialisparesen. Eine temporäre Facialisparese tritt bei enoralem Zugang in 0,72 bis 4,2 Prozent der Fälle auf, während bei retromandibulärem oder modifiziertem präaurikulärem oder retroaurikulärem Zugang die temporäre Facialisstörung in 0 bis 3,4 Prozent der Fälle auftritt [Al-Moraissi et al., 2018]. Dauerhafte Facialisstörungen werden unabhängig von dem gewählten Zugang in 0,3 bis 2,2 Prozent der Fälle berichtet [Al-Moraissi et al., 2018].

Hon.-Prof. Dr. Dr. Frank Schmidseder, M.Sc., M.Sc.

Kompetenzzentrentrum für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Kaiserstr. 11, 60311 Frankfurt

Dr. Matthias Gielisch

Assistenzarzt

Klinik und Poliklinik für MKG-Chirurgie der Universitätsmedizin Mainz

Augustusplatz 3, 55131 Mainz

PD Dr. Dr. Peer W. Kämmerer, Ma, FEBOMFS

Leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Operationen

Universitätsmedizin Mainz Augustusplatz 2, 55131 Mainz

peer.kaemmerer@unimedizin-mainz.de

Literaturliste

Al-Moraissi, E. A. and E. Ellis, 3rd (2015). „Surgical treatment of adult mandibular condylar fractures provides better outcomes than closed treatment: a systematic review and meta-analysis.“ J Oral Maxillofac Surg 73(3): 482-493.

Al-Moraissi, E. A., A. Louvrier, G. Colletti, L. M. Wolford, F. Biglioli, M. Ragaey, C. Meyer and E. Ellis, 3rd (2018). „Does the surgical approach for treating mandibular condylar fractures affect the rate of seventh cranial nerve injuries? A systematic review and meta-analysis based on a new classification for surgical approaches.“ J Craniomaxillofac Surg 46(3): 398-412.

Bacher, M., C.-P. Cornelius, N.-C. Gellrich, P. Hyckel, G. Jundt, N. R. Kübler, E. Machtens, M. Martini, G. Mast, J. Prein, M. Rasse, R. H. Reich, S. Reinert, J. F. Reuther, A. Schramm, T. Schramm, D. Schumann and J. E. Zöller (2011). Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag.

Becking, A. G., S. A. Zijderveld and D. B. Tuinzing (1998). „Management of posttraumatic malocclusion caused by condylar process fractures.“ J Oral Maxillofac Surg 56(12): 1370-1374; discussion 1374-1375.

Berner, T., H. Essig, P. Schumann, M. Blumer, M. Lanzer, M. Rucker and T. Gander (2015). „Closed versus open treatment of mandibular condylar process fractures: A meta-analysis of retrospective and prospective studies.“ J Craniomaxillofac Surg 43(8): 1404-1408.

Chen, C. T., C. H. Feng, P. K. Tsay, J. P. Lai and Y. R. Chen (2011). „Functional outcomes following surgical treatment of bilateral mandibular condylar fractures.“ Int J Oral Maxillofac Surg 40(1): 38-44.

Colletti, G., V. M. Battista, F. Allevi, F. Giovanditto, D. Rabbiosi and F. Biglioli (2014). „Extraoral approach to mandibular condylar fractures: our experience with 100 cases.“ J Craniomaxillofac Surg 42(5): e186-194.

Eckelt, U., M. Schneider, F. Erasmus, K. L. Gerlach, E. Kuhlisch, R. Loukota, M. Rasse, J. Schubert and H.

Terheyden (2006). „Open versus closed treatment of fractures of the mandibular condylar process-a prospective randomized multi-centre study.“ J Craniomaxillofac Surg 34(5): 306-314.

Ellis, E., 3rd and G. Throckmorton (2000). „Facial symmetry after closed and open treatment of fractures of the mandibular condylar process.“ J Oral Maxillofac Surg 58(7): 719-728; discussion 729-730.

Forouzanfar, T., F. Lobbezoo, M. Overgaauw, A. de Groot, S. Kommers, M. van Selms and B. van den Bergh (2013). „Long-term results and complications after treatment of bilateral fractures of the mandibular condyle.“ Br J Oral Maxillofac Surg 51(7): 634-638.

Goedecke, M., D. G. E. Thiem, D. Schneider, B. Frerich and P. W. Kämmerer (2019). „Through the ages-Aetiological changes in maxillofacial trauma.“ Dent Traumatol 35(2): 115-120.

Gupta, M., N. Iyer, D. Das and J. Nagaraj (2012). „Analysis of different treatment protocols for fractures of condylar process of mandible.“ J Oral Maxillofac Surg 70(1): 83-91.

Kleinheinz, J., C. Meyer and A. International Bone Research (2009). Fractures of the mandibular condyle : basic considerations and treatment. London, IBRA/Quintessence.

Monnazzi, M. S., M. A. C. Gabrielli, M. F. R. Gabrielli and A. E. Trivellato (2017). „Treatment of mandibular condyle fractures. A 20-year review.“ Dent Traumatol 33(3): 175-180.

Neff, A., C. Chossegros, J. L. Blanc, P. Champsaur, F. Cheynet, B. Devauchelle, U. Eckelt, J. Ferri, M. F. Gabrielli, L. Guyot, D. A. Koppel, C. Meyer, B. Muller, T. Peltomaki, F. Spallaccia, A. Varoquaux, A. Wilk, P. Pitak-Arnnop and A. International Bone Research (2014). „Position paper from the IBRA Symposium on Surgery of the Head--the 2nd International Symposium for Condylar Fracture Osteosynthesis, Marseille, France 2012.“ J Craniomaxillofac Surg 42(7): 1234-1249.

Nussbaum, M. L., D. M. Laskin and A. M. Best (2008). „Closed versus open reduction of mandibular condylar fractures in adults: a meta-analysis.“ J Oral Maxillofac Surg 66(6): 1087-1092.

Palomares, N. B., R. K. Celeste and J. A. Miguel (2016). „Impact of orthosurgical treatment phases on oral health-related quality of life.“ Am J Orthod Dentofacial Orthop 149(2): 171-181.

Park, J. M., Y. W. Jang, S. G. Kim, Y. W. Park, H. Rotaru, G. Baciut and L. Hurubeanu (2010). „Comparative study of the prognosis of an extracorporeal reduction and a closed treatment in mandibular condyle head and/or neck fractures.“ J Oral Maxillofac Surg 68(12): 2986-2993.

Qureshi, A. A., U. K. Reddy, N. M. Warad, S. Badal, A. A. Jamadar and N. Qurishi (2016). „Intermaxillary fixation screws versus Erich arch bars in mandibular fractures: A comparative study and review of literature.“ Ann Maxillofac Surg 6(1): 25-30.

Rozeboom, A. V. J., L. Dubois, R. R. M. Bos, R. Spijker and J. de Lange (2017). „Closed treatment of unilateral mandibular condyle fractures in adults: a systematic review.“ Int J Oral Maxillofac Surg 46(4): 456-464.

Schneider, D., P. W. Kämmerer, G. Schön, C. Dinu, S. Radloff and R. Bschorer (2015). „Etiology and injury patterns of maxillofacial fractures from the years 2010 to 2013 in Mecklenburg-Western Pomerania, Germany: A retrospective study of 409 patients.“ J Craniomaxillofac Surg 43(10): 1948-1951.

Schneider, M., F. Erasmus, K. L. Gerlach, E. Kuhlisch, R. A. Loukota, M. Rasse, J. Schubert, H. Terheyden and U. Eckelt (2008). „Open reduction and internal fixation versus closed treatment and mandibulomaxillary fixation of fractures of the mandibular condylar process: a randomized, prospective, multicenter study with special evaluation of fracture level.“ J Oral Maxillofac Surg 66(12): 2537-2544.

Singh, V., A. Bhagol and R. Dhingra (2012). „A comparative clinical evaluation of the outcome of patients treated for bilateral fracture of the mandibular condyles.“ J Craniomaxillofac Surg 40(5): 464-466.

van den Bergh, B., J. Blankestijn, T. van der Ploeg, D. B. Tuinzing and T. Forouzanfar (2015). „Conservative treatment of a mandibular condyle fracture: Comparing intermaxillary fixation with screws or arch bar. A randomised clinical trial.“ J Craniomaxillofac Surg 43(5): 671-676.