Integration von Lupenbrillen und Dentalmikroskopen in die Praxis

Um einen Arbeitsbereich vergrößert sehen zu können, bietet sich zunächst das klassische Prinzip einer Brille an – zur Verstärkung der Vergrößerung ergänzt um eine Lupenfunktion. Und so haben sich die ersten Bemühungen im Jahr 1886 durch Carl Wilhelm von Zehender, einen deutschen Ophtalmologen, auf die Entwicklung sogenannter Lupenbrillen konzentriert [Pastuszak et al., 2015].

Einen heute eher historischen Charakter haben in der Zahnmedizin Kopfbandlupen, da sie bei zu kurzem Arbeitsabstand zu einer frühzeitigen Ermüdung führen. Ursachen sind hier vor allem die nicht hinreichende Schärfentiefe, Randunschärfen und Farbabweichungen. Diese Lupenart eignet sich nur für eine kurzfristige Nutzung zum Beispiel zur Bearbeitung von Werkstücken in der Zahntechnik.

Lupenbrillen

Lupenbrillen gehören heute in vielen Zahnarztpraxen zur allgemeinen Grundausstattung und kommen nahezu bei allen Behandlungen zum Einsatz. Für die Arbeit am Patienten stehen galileische oder keplersche Fernrohr-Lupensysteme zur Auswahl. Der Unterschied besteht im technischen Aufbau. Bei einer galileischen Lupe kommen eine Sammellinse und eine Zerstreuungslinse zum Einsatz. Die kurze Distanz der beiden Linsen ermöglicht die leichte Bauart und geringe Größe. Die Vergrößerungsleistung liegt etwa zwischen 2,3x und 3,5x. Eine Lupenbrille nach keplerscher Bauart enthält zwei Sammellinsen mit einem größeren Abstand. Das Bild muss über Spiegel oder Prismen gedreht und gespiegelt werden, so dass das Gewicht und die Größe der Lupe zunehmen. Mit diesem Lupensystem können höhere Vergrößerungen bis zu 8x genutzt werden [Arnold & Hülsmann, 2019].

Galileische Lupenbrillen mit einem großen Sehfeld und geringem Eigengewicht sind mit der geringen Vergrößerung für den alltäglichen Einsatz in der Zahnmedizin geeignet. Die Umstellung auf das Arbeiten mit dieser Vergrößerungshilfe fällt leicht, weil die gewohnten Arbeitsabfolgen und die großzügige Übersicht erhalten bleiben. Bevorzugt werden diese Lupenbrillen im Rahmen der Individualprophylaxe eingesetzt. Die nicht abgestützte und fehlende aufrechte Körperhaltung bei der häufig bevorzugten direkten Sicht kann jedoch zu den typischen Belastungsbeschwerden im Hals-Schulter-Bereich beitragen (Abbildung 1).

Keplersche Lupen eignen sich mehr für minimalinvasive chirurgische und endodontische Eingriffe [Perrin et al., 2019]. Das Arbeitsfeld ist relativ klein und die Detailwiedergabe aufgrund der höheren Vergrößerung besser als die von galileischen Lupen. Keplersche Lupen sollten mit einem Kopfband getragen werden, um ein Verrutschen zu vermeiden (Abbildung 2). Der Tragekomfort ist im Vergleich zu galileischen Lupen eingeschränkt.

Für beide Lupensysteme gilt, dass die Vergrößerungsleistung nicht geändert werden kann. Die Schärfentiefe reduziert sich mit der Höhe der Vergrößerung, so dass die Körperhaltung schon ab vierfacher Vergrößerung stabil gehalten werden muss. Für eine erleichterte Nutzung von Lupenbrillen wird häufig die optische Achse der gewohnten Blickachse angepasst (Abbildungen 1 und 3). Im Ergebnis muss der Kopf nach vorn geneigt und stabil gehalten werden, so dass Verspannungen im Hals- und Nackenbereich die Folge sein können [Rundcrantz, 1991; Reitemeier et al., 2012].

Lichtzufuhr bei Lupenbrillen

Die Vergrößerung einer Lupenbrille allein ist nicht entscheidend für den erfolgreichen klinischen Einsatz. Vielmehr ist die koaxiale schattenfreie Lichtzufuhr von Bedeutung. Durch die Montage der Beleuchtungen auf das Brillengestell weicht der Winkel von der optischen Achse ab und kann zu einer geringen Schattenbildung beitragen. Trotz des geringen Eigengewichts der Lupe nimmt die Belastung mit der Kabelführung zu. Die Stromzufuhr erfolgt über ein am Brillengestell geführtes Kabel und kann die Beweglichkeit beeinträchtigen.

Traditionell wurden für Lupen Zusatzbeleuchtungen mit Halogen-Lampen angeboten. Dazu wurde die Zuleitung mit einem Lichtleiter erforderlich, der mit der Lichtquelle verbunden wurde. Die Beweglichkeit und der Tragekomfort waren damit eingeschränkt.

Aktuell werden LED-Beleuchtungen (Light Emetting Diode) angeboten. Diese Halbleiterdioden verfügen über eine erhöhte Lebensdauer bis zu einer Million Stunden und eine tageslichtähnliche Farbtemperatur bis zu 10.000 K mit einer Helligkeitsregulierung. Die erforderliche Energie kann über Akkumulatoren in kleiner Größe über dünne Kabel zugeführt werden. Die Wärmeentwicklung kann jedoch von Nachteil sein. Bei allen Vorteilen muss bei LED- und Xenon-Beleuchtungen der Anteil an Blaulicht für die tägliche Benutzung berücksichtigt werden. Schäden durch die zunehmende Erhöhung von Blaulicht mit einer Wellenlänge von 380 bis 460 nm konnten an der Retina nachgewiesen werden [Algvere et al., 2006]. Zur Verminderung des Blaulichtanteils werden Brillengläser mit entsprechenden Filtern empfohlen [Ide et al., 2015].

###more### ###title### Dentalmikroskope ###title### ###more###

Dentalmikroskope

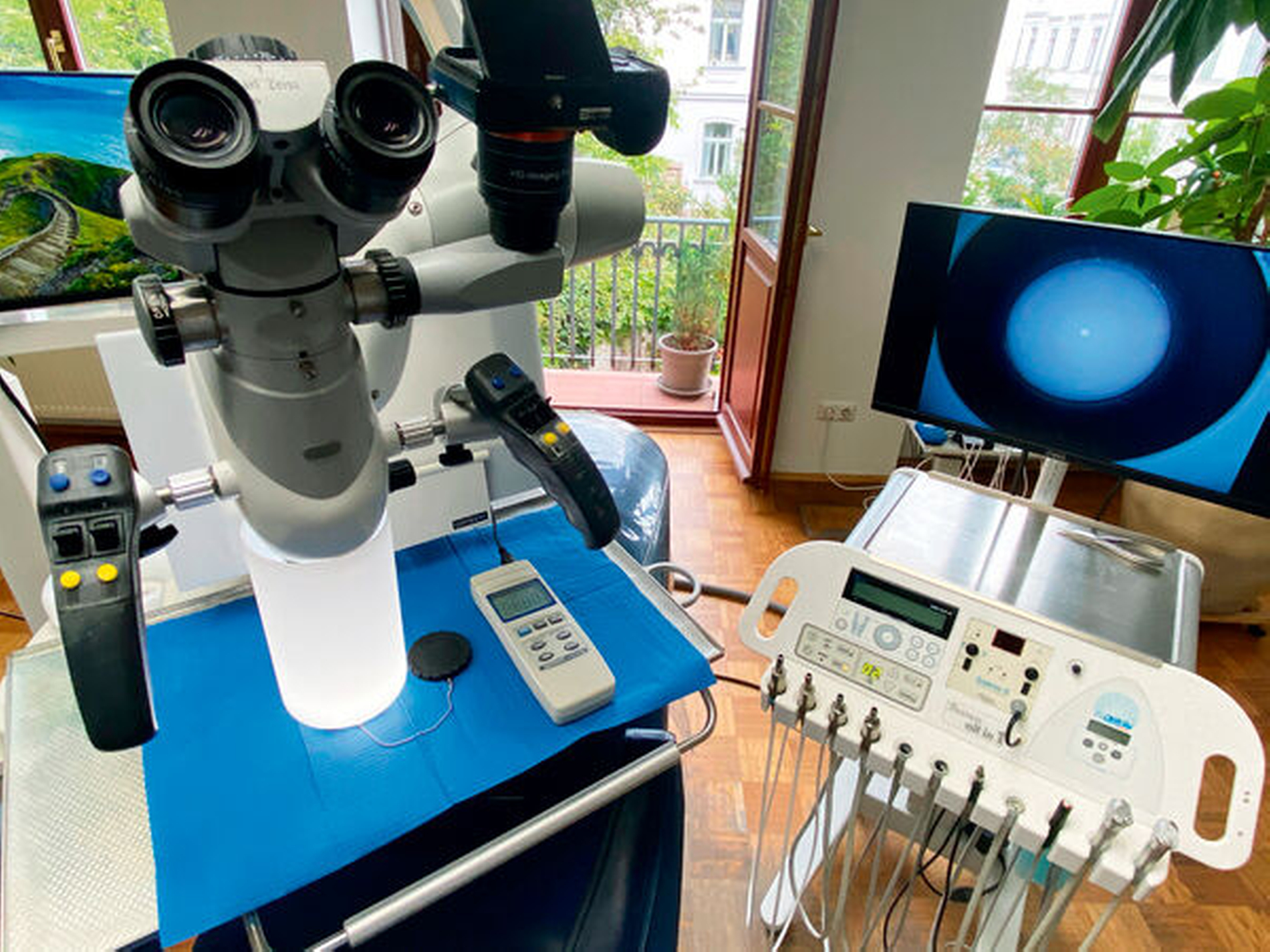

Alle aktuellen Dentalmikroskope ähneln sich im technischen Aufbau. Aufeinander abgestimmte Linsensysteme ermöglichen die Nutzung einer variablen Vergrößerung bei gleichzeitiger koaxialer Beleuchtung, so dass ein schattenfreies Arbeiten in allen Bereichen der Mundhöhle möglich wird. Ein Stativ sorgt für eine schwingungsfreie Halterung des Mikroskops und die optimale Positionierung am Patienten. Die Dentalmikroskope unterscheiden sich jedoch in der Handhabung und in der Integrationsfähigkeit in die Praxis.

Stativauswahl

Abhängig von der Größe des Behandlungszimmers sollte die Auswahl des geeigneten Stativs erfolgen. Es stehen Wand-, Decken- und Bodenstative zur Verfügung. Qualitativ hochwertige Stative sind die Grundlage für ein Arbeiten ohne Bewegungsunschärfen und eine schnelle Verfügbarkeit des Mikroskops am Patienten. Dabei spielt die Stabilität und Masse des Stativs eine wichtige Rolle: Je weniger Masse das Stativ aufweist, um so größer ist die Gefahr des Nachschwingen des Mikroskops im klinischen Einsatz. Darüber hinaus sollen meist weitere Hilfsmittel wie zum Beispiel Fotokamera, Adapter, Strahlenteiler, Camcorder oder Mitbeobachtertubus befestigt werden. Mit der Zunahme der Last am tragenden Stativarm werden leistungsfähige Bremsen und Federn erforderlich, die in der Grundausrüstung häufig nicht nötig sind. Ein nachträgliches modulares Aufrüsten von Mikroskopen ist nur zu empfehlen, wenn von Beginn an ein optimales Stativ ausgewählt wurde.

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass die umgebenden Schwingungen durch geeignete Baumaterialien gedämpft werden. So müssen insbesondere Holzbalkendecken baulich angepasst werden. Bei angrenzenden stark befahrenen Straßen empfehlen sich vor der Auswahl des gewünschten Stativs Schwingungsmessungen an Wänden, Decken und Böden. Minimale Schwingungen werden durch die Vergrößerung am Mikroskop als dauerhafte Belastung empfunden und können ein Grund für Bewegungsunschärfen in der fotografischen Dokumentation sein.

Bodenstative eignen sich vor allem in großzügigen Räumen. Der Vorteil ist die freie Verfügbarkeit des Mikroskops auch in einem anderen Behandlungszimmer und der schnelle Austausch bei einem technischen Defekt. Die Bodenfreiheit wird jedoch eingeschränkt, so dass vor allem die Bodenreinigung behindert wird. Der Stativfuß kann darüber hinaus zur Bewegungseinschränkung der Assistenz führen.

Wand- und Deckenstative müssen exakt eingemessen werden, damit das Mikroskop ohne Behinderung der Assistenz optimal am Patienten genutzt werden kann. Die Deckenmontage ermöglicht den größten Komfort an Beinfreiheit bei gleichzeitig patientennaher Verfügbarkeit. Hohe Decken von mehr als 3,20 Meter können aber individuell gefertigte Stative erforderlich machen, um ein Nachschwingen zu vermeiden. Damit erfordern Deckenstative häufig die kostenintensivsten Montagen.

Bremsen und Beweglichkeit

Für die freie Beweglichkeit des Mikroskops sind im Stativ integrierte Bremsensysteme verantwortlich. In den meisten Stativen werden rein mechanische Systeme verwendet, die manuell eingestellt und nachjustiert werden müssen. Je größer die Last des Mikroskops ist und je länger der Stativarm gewählt wurde, desto stärker werden die Bremsen zur Fixierung des Mikroskops aktiviert. Nimmt die Belastung durch Zusatzausrüstung zu, wird die Beweglichkeit des Mikroskops vor allem bei preisgünstigeren Stativen reduziert und behindert das freie Arbeiten am Patienten.

Elektromagnetische Bremsen sind für den Einsatz in allen Aufgabengebieten der Zahnmedizin ideal. Das Mikroskop lässt sich ohne Zeitverzug frei und leicht bewegen und arretieren. Insbesondere bei Präparationen in der restaurativen Zahnmedizin oder in der parodontalchirurgischen Therapie wird die Sichtachse auf das Objekt häufig geändert. Ohne den Blick vom betreffenden Sichtfeld lösen zu müssen, kann das Mikroskop mit einer Hand leicht und sicher korrigiert werden. In der Kombination magnetischer Bremsen mit einem elektromotorischen Varioskop wird das Mikroskop leicht und variabel nutzbar, so dass auf die Nutzung von Lupenbrillen auch bei komplexen Aufgabenfeldern in der Zahnmedizin verzichtet werden kann.

Vergrößerungswechsler oder elektromechanisches Varioskop?

Einfache Mikroskope verfügen über einen meist fünfstufigen Vergrößerungswechsler von 2x bis 25x bei einem festen Arbeitsabstand des Objektivs mit 200 bis 300 mm. Damit ist der Arbeitsabstand immer auf die beim Kauf gewählte Distanz festgelegt. Dieses Prinzip ist im zahnärztlichen Alltag schwer integrierbar und hat unter anderem dazu geführt, dass eine lange Lernzeit von bis zu sechs Monaten für einen routinierten Einsatz am Patienten erforderlich ist. Gleichzeitig wird vermutet, dass die Zeit zum Fokussieren für den häufig höheren Zeitbedarf bei der Arbeit mit einem Dentalmikroskop verantwortlich ist [Zaugg, 2003].

Ein Varioskop besteht aus einer Anordnung von Linsen, die den Arbeitsabstand des Mikroskops zum Objekt variabel hält. Es ermöglicht, den Arbeitsabstand flexibel anzupassen, ohne die eigene Sitzhaltung, die Lage des Patienten oder die Position des Mikroskops verändern zu müssen. Das Varioskop kann entweder manuell oder elektromotorisch bedient werden. Damit kann es einerseits zur Korrektur des Arbeitsabstands von mehr als 20 cm genutzt werden und andererseits als stufenlose Vergrößerung – vergleichbar einer Zoom-Funktion bei einem Kameraobjektiv. So wurde die Handhabung der Schärferegulierung und Vergrößerung optimiert und vereinfacht. Im Gegensatz zu manuellen Systemen sind zwei Schalter zur Nutzung des Vergrößerungswechslers und des Varioskops zu bedienen. Dabei muss bei den meisten Mikroskopen der Griff zum Bewegen des Mikroskops losgelassen werden.

Für den Einstieg und den schnellen Lernerfolg eignen sich besonders elektromotorische Varioskope, deren Funktion am Arbeitsgriff einstellbar ist. Damit gelingt es, alle Aufgabenstellungen in der zahnärztlichen Diagnostik und Therapie unter Sicht mit dem Mikroskop ohne längere Einarbeitungszeit erfolgreich lösen zu können.

Direkte oder indirekte Sicht für ein ergonomisches Arbeiten?

Bereits in den ersten Semestern werden die Studierenden zu einer aufrechten Arbeitshaltung angehalten. Grundlage für eine entspannte Arbeitshaltung ist das indirekte Arbeiten über einen zahnärztlichen Spiegel. Mit der Verlängerung des Arbeitsabstands über den Spiegel zum Objekt verringern sich die Größe und die Ausleuchtung, so dass trotz schlechter Arbeitshaltung sehr schnell die direkte Sicht bevorzugt genutzt wird. Diese trainierte und etablierte Arbeitshaltung kann durch den Einsatz von Lupenbrillen und durch eine spezielle Lagerung der Patienten optimiert werden. Die Problematik der Körperfehlhaltung bleibt jedoch bestehen. Im Ergebnis werden über den Verlauf der zahnärztlichen Tätigkeit häufig neuromuskuläre Schmerzen im Nacken und im Beckenbereich beobachtet, die nach mehreren Jahren der Fehlhaltung trotz physiotherapeutischer Begleitung persistieren und berufliche Einschränkungen hervorrufen können [Rundcrantz, 1991].

Die über das Dentalmikroskop zur Verfügung stehende Vergrößerung und Lichtführung erleichtern das indirekte Arbeiten, da die Detailschärfe erhalten und sogar verbessert wird. Nach einer Einarbeitungszeit verbessert sich die Feinmotorik, so dass minimalinvasive Präparationen möglich werden [Friedman, 1999].

Abgestütztes Arbeiten mit Armlehnenstuhl

Ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten bei großer Vergrößerung ist nur über eine abgestützte Arbeitshaltung möglich [Reitemeier et al., 2012]. Dazu stehen aktuell verschiedene Arbeitsstühle zur Verfügung. In jedem Fall empfiehlt sich ein abgestütztes Arbeiten über die Unterarme, so dass die Rumpfmuskulatur entlastet werden kann. Armlehnenstühle sollten nach der jeweiligen Körpergröße ausgewählt werden. Zu achten ist darauf, dass die Armstützen nicht nur waagerecht, sondern auch leicht schräg nach oben einstellbar sind. Lange Armstützen haben sich vor allem bei der Therapie im Unterkiefer in der 9-Uhr-Behandlerposition bewährt (Abbildung 4).

Mitbeobachtung und Assistenz

Die zahnärztliche Fachassistenz (ZFA) wird über das Arbeiten am Dentalmikroskop stärker in die zahnärztliche Diagnostik und Therapie eingebunden. Hintergrund ist, dass die makroskopisch schwer nachvollziehbaren zahnärztlichen Tätigkeiten unter mikroskopischer Sicht und Mitbeobachtung am Monitor im Detail sichtbar werden. Damit wird die ZFA in die Lage versetzt, die Arbeitsprozesse noch besser selbstständig zu begleiten. Der Lernprozess für Arbeitsabfolgen wird dabei erheblich befördert.

Für die Mitbeobachtung stehen entweder der Mitbeobachtertubus oder das über eine integrierte Videokamera an einem Monitor präsentierte Livebild zur Verfügung. Über den Mitbeobachtertubus, der über einen Strahlenteiler am Mikroskop befestigt wird, erhält die Assistenz die identischen Bildinformationen wie der Operateur. Eine Lageveränderung des Mikroskops sollte bei der Benutzung vermieden werden (Abbildung 5).

Flexibel für die zahnärztliche Praxis ist die Mitbeobachtung über Monitore, die in der Achse der Körperhaltung der ZFA platziert werden sollten. Dabei bleibt die Übersicht am Patienten bei gleichzeitiger Detailsicht über den Monitor erhalten und ermöglicht ein vorausschauendes Arbeiten.

Die Assistenz im Verlauf der Präparation für Zahnersatz oder im Verlauf einer endodontischen Therapie erfordert lang anhaltende, bewegungsarme Körperhaltungen, die zu Verspannungen und Schmerzen in der Muskulatur beitragen können. Die Nutzung eines Armlehnenstuhls hat sich für ein abgestütztes, entspanntes Arbeiten der Assistenz bewährt.

Beleuchtung

Ähnlich wie bei Lupenbrillen stehen für die koaxiale Lichtzufuhr Halogen-, Metallhalid-, Xenon- und LED-Beleuchtungen zur Verfügung [Arnold & Hülsman, 2019]. Im Unterschied zur Lupenbrille sind die angebotenen Beleuchtungen wesentlich leistungsfähiger. Die Beleuchtungen unterscheiden sich erheblich in der Intensität und in der Farbtemperatur. Halogenlampen mit 100 W erreichen bei einer Farbtemperatur von etwa 3.000 K nur 100.000 Lux (lx). Xenonlampen mit einer Leistung von 180 W erreichen eine tageslichtähnliche Farbtemperatur von 6.000 K bei 300.000 lx. Die Betriebsdauer von Xenonlampen liegt mit etwa 1.000 Stunden 20-mal höher als die der Halogenlampe. LED-Beleuchtungen können die Betriebsdauer weiter verlängern, erreichen aber noch nicht die gleiche Ausleuchtung innerhalb des Wurzelkanalsystems wie die Xenonbeleuchtung.

Jede Beleuchtung erzeugt eine Wärmeentwicklung einerseits am Lichtleitereingang und andererseits am Austritt zum Objektiv, so dass bei zu geringem Arbeitsabstand und hoher Intensität der Beleuchtung auch Gewebe erwärmt und geschädigt werden kann [Imbery et al., 2017]. Während neurochirurgischer Eingriffe konnten jedoch mit einer 300-W-Xenonbeleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 20 bis 25 cm und bei reduzierter Intensität von 60 bis 70 Prozent klinisch keine signifikanten Temperaturerhöhungen am Gewebe nachgewiesen werden [Gayatri et al., 2013].

Das Licht in den Lampen enthält auch einen Anteil ultravioletten Lichts – dieses UV-Licht kann Komposite zur Polymerisation anregen und aushärten [Hasegawa et al., 2001], was beim Bearbeiten und Modellieren von Kunststoffen unerwünscht ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, haben viele Hersteller in ihren Mikroskopen orangefarbene Filter eingebaut, die die Wellenlänge des UV-Lichts absorbieren. Die Firma Zeiss hat für das Problem eine neue Lösung gefunden: In ihren Mikroskopen wird durch eine Modifikation der LED-Lichtquelle die Entstehung von UV-Licht vermieden, so dass in Echtfarben weiter bearbeitet werden kann [Lang et al., 2017].

Lichtleiter

Die Integration der Beleuchtung im Mikroskop erfolgt über Lichtwellenleiter (LWL) und optische Strahlenteiler, so dass – in Abhängigkeit der verwendeten Produkte – erhebliche Lichtverluste zu beobachten sind.

Verletzungen der Ummantelung oder Verschmutzungen des LWL reduzieren die Weiterleitung des Lichts selbst bei optimaler Lichtquelle. Eine Wartung oder ein Austausch verbrauchter LWL ist deshalb im Einzelfall notwendig. Für den zahnärztlichen Praxisbetrieb existieren jedoch noch keine validierten Prüfmöglichkeiten. An den Enden der LWL erkennbare dunkle Flecken weisen auf „Verbrennungen“, Brüche oder Verschmutzungen hin. Die Reinigung kann mit faserfreien Materialien und Isopropylalkohol erfolgen, so dass Fett- und Staubschichten rückstandsfrei entfernt werden können.

Einfache Luxmeter können helfen, den Leistungsabfall einer Beleuchtung zu kontrollieren. Dazu müssen die Betriebstemperatur der Beleuchtung, die Intensität und der Arbeitsabstand für die Messung gleich sein (Abbildung 6). Empfehlenswert ist die Messung und Dokumentation einmal pro Woche zum Abschluss eines Arbeitstages durchzuführen, so dass ein rechtzeitiger Wechsel der verbrauchten Lampen erfolgen kann. Insbesondere bei Xenonbeleuchtungen kann es nach Überschreiten der Lebensdauer der Lampe zur Ermüdung der Verbundwerkstoffe kommen, so dass der in Benutzung befindliche Glaskörper im seltenen Fall zersplittern und einen Geräteschaden nach sich ziehen kann. In Einzelfällen können Glassplitter durch Lüftungsschlitze dringen und weitergehende Schäden verursachen.

Dokumentation

Dentalmikroskope können für die simultane Dokumentation genutzt werden. Detailaufnahmen in der zahnärztlichen Diagnostik und Therapie können hilfreich für eine nachträgliche Beurteilung von Behandlungsfällen sein oder aus forensischer Sicht erforderlich werden. Die Aufzeichnung von Behandlungsabläufen kann zu Lehrzwecken oder zur Qualitätssicherung genutzt werden [Garcia, 2005].

In Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Stativs können externe oder integrierte Module verwendet werden. Integrierte digitale Kameras und Videolösungen erleichtern die Nutzung am Mikroskop, können jedoch mit der ständig sich verändernden Produktweiterentwicklung nicht mithalten. Technische Defekte integrierter Systeme können die Funktionalität des Dentalmikroskops insgesamt beeinträchtigen. Der Anschluss zusätzlicher externer Digitalkameras oder Camcorder bietet dagegen die Möglichkeit, defekte Geräte einfach zu wechseln oder jederzeit auf aktuelle, leistungsfähigere Gerätegenerationen aufzurüsten. Nachteilig beim externen Anschluss sind die zusätzlich anzuschaffenden Strahlenteiler und speziellen Adapter, die sich wiederum erheblich in der Qualität unterscheiden können. Es empfiehlt sich hier die Inanspruchnahme von erfahrenen Medizinproduktberatern.

Neue Instrumente

Die größere Detailschärfe zieht automatisch das Bedürfnis nach grazilen Hilfsmitteln nach sich, so dass eine visuell kontrollierte, minimalinvasive Therapie möglich wird [Carr & Murgel, 2010]. Durch das mit dem Mikroskop erleichterte indirekte Arbeiten über Spiegel erscheinen viele aktuelle „Mikroinstrumente“ häufig nur als Kompromiss, da sie (weitgehend) für die direkte Sicht hergestellt wurden. Die Arbeitsenden insbesondere von Küretten sind meist für ein minimalinvasives subgingivales und für ein minimalinvasives Arbeiten ungeeignet.

Instrumente sollten nach Möglichkeit keine reflektierenden Oberflächen aufweisen, um einen versehentlichen Blendeffekt zu vermeiden. Die Arbeitsenden sollten verlängert und grazil sein. Eine Biegsamkeit ermöglicht im Einzelfall eine Individualisierung und erhält die Flexibilität im klinischen Alltag.

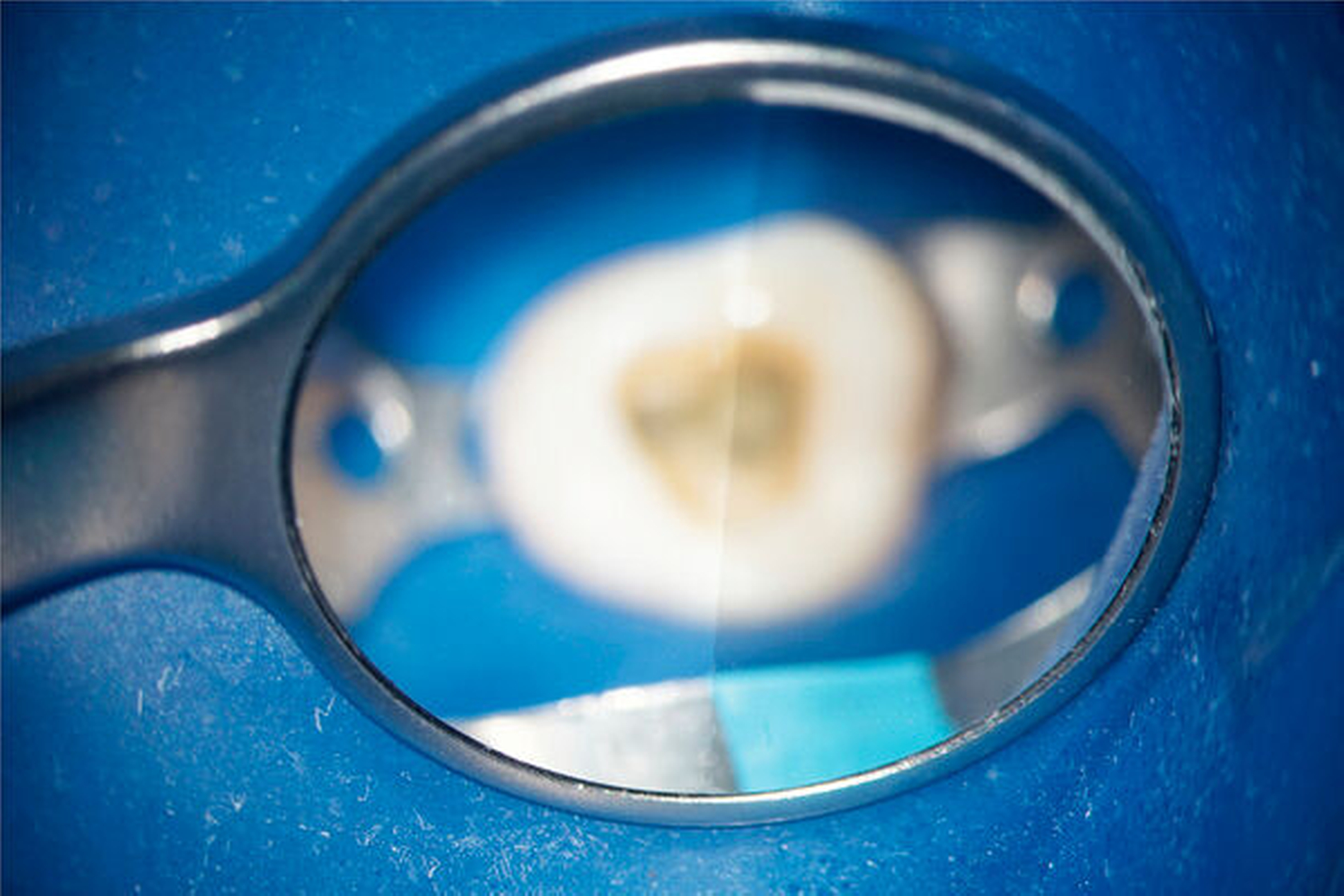

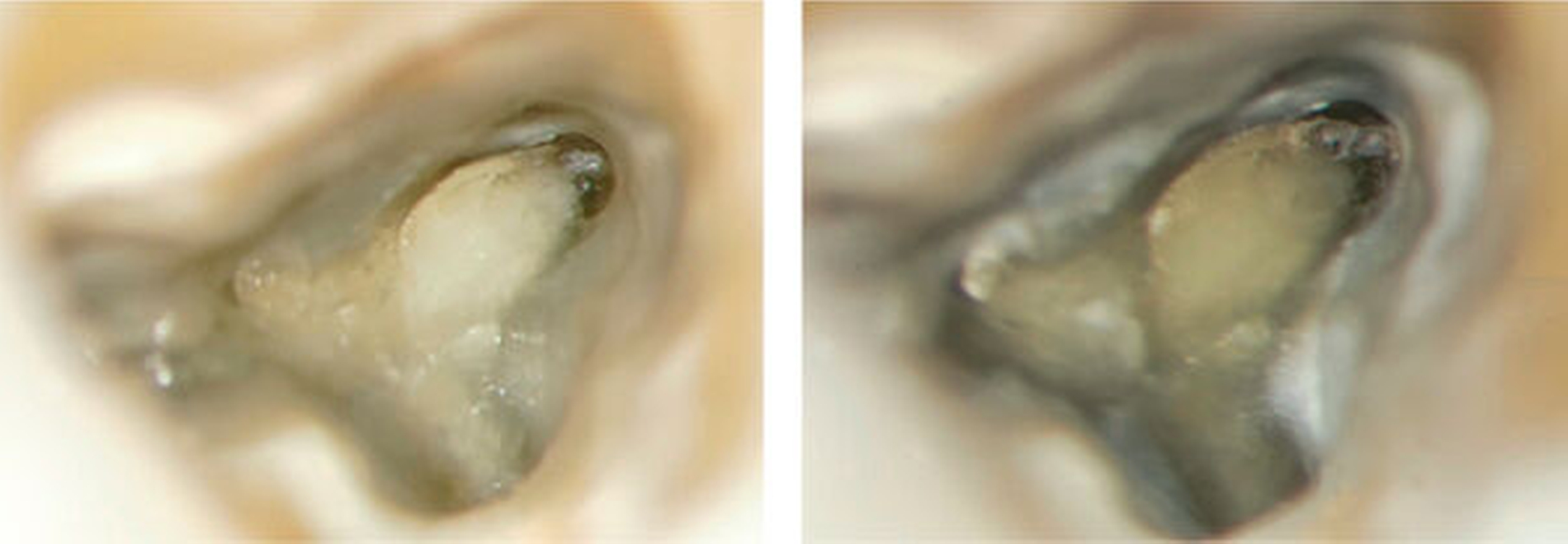

Die Qualität der Spiegel ist erst unter mikroskopischer Sicht von Bedeutung, wenn es darum geht, intrakanaläre Problemstellungen zu lösen oder zu dokumentieren. Zahnärztliche Spiegel dürfen zur Vermeidung von Doppelbildern keine Glasabdeckung aufweisen. Die Metallbedampfung der Spiegel unterschiedlicher Hersteller variiert in Farbwidergabe und Helligkeit (Abbildungen 7 und 8). Die Qualität der Spiegelfläche kann darüber hinaus die optischen Eigenschaften beeinflussen. Einmalspiegel bieten aktuell noch keine optimale Reflexionsqualität und können unter dem Aspekt der Vermeidung von Plastikabfall keine Alternative in der Zahnmedizin sein (Abbildungen 9 und 10).

Die traditionelle Form von Spiegeln ist rund. Bei vielen Anwendungen innerhalb der Mundhöhle im Molarenbereich stört die rundliche Form, da das Winkelstück bei eingeschränkten Platzverhältnissen mit dem Spiegel kollidiert. Neue Formen, wie zum Beispiel eiförmige, ovale oder rechteckige Formen (GBC Innovations, Lusk Blvd. San Diego, CA, USA) können die zahnärztliche Therapie unter indirekter Sicht verbessern (Abbildungen 11 und 12).

Mikrosonden, Langschaftrosenbohrer, Ultraschallinstrumente

Die zahnärztliche Sonde ist in Dimension und Länge ungeeignet für endodontische diagnostische Fragestellungen. Unterschiedliche Mikrosonden vom Typ Kerr oder Hedströmfeile werden als Hilfsmittel angeboten, um Hohlräume zu sondieren oder zu erweitern und Fremdmaterialien zu entfernen [Arnold, 2014]. Abgewinkelte Mikrosonden ermöglichen sogar die orthograde Entfernung apikaler überinstrumentierter oder frakturierter Fremdmaterialien, etwa Guttapercha oder Sealerreste.

Für die Darstellung der Wurzelkanaleingänge, Isthmen und das Entfernen von Überresten von Wurzelfüllungsmaterialien in der Zugangskavität sind bei indirekter Präparation Langschaftrosenbohrer mit Längenmarkierung und einer Gesamtlänge von 34 mm (Endo Access Burs, Meisinger, Neuss) hilfreich.

Aktuell gibt es eine große Auswahl an Ultraschallansätzen für die endodontische Therapie. Diamantbeschichtete Ansätze eignen sich vor allem bei schwer zugänglichen Zähnen zur Präparation eines geradlinigen Zugangs für Wurzelkanalinstrumente. Für die Therapie innerhalb des Wurzelkanalsystems sind biegbare IrriK-Feilen (VDW, München) in den Größen ISO 25 und 15 effektiv, um Fragmente zu lösen, Dentinüberhänge an intrakanalären Stufen zu entfernen oder Isthmen zu präparieren. Die Fragmententfernung gelingt in schwierigen Fällen mit 0,3-mm- oder 0,1-mm-Mikrodrahtschlaufen, die mit einer Kanüle über das freigelegte Fragment geführt werden – dieses kann dann durch Zugkraft entfernt werden [Arnold, 2015]. Hilfsmittel wie der FragRemover (HanChaDent, Groitzsch), der Broken Tool Remover Pen (LyDenti, Berlin) oder der EndoCowboy (Köhrer, Neuss) sind nur unter mikroskopischer Sicht optimal nutzbar.

Integration in die Praxis

Die traditionelle zahnärztliche Ausbildung beinhaltet aktuell keine konzeptionelle generelle Ausbildung am Dentalmikroskop und meist nur eine zeitweise Anwendung von Lupenbrillen mit Licht [Brown et al., 2020]. Mit dem Wunsch nach qualitativer Verbesserung der zahnärztlichen Diagnostik und Therapie wächst der Bedarf an Vergrößerungshilfen bereits während des Studiums [Arnold & Klimm, 2004]. Seit einigen Jahren werden optische Vergrößerungen für alle praktizierenden Zahnärzte empfohlen [Friedman, 2004]. Das Erlernen und Integrieren der Mikroskop-unterstützten zahnärztlichen Tätigkeit in bestehende Praxisabläufe innerhalb einer hochfrequentierten Praxis kann auf Grenzen stoßen und die Integration erschweren oder unmöglich machen. Daher empfiehlt sich die Inanspruchnahme einer Praxishospitation bei Kollegen mit langjähriger Erfahrung in der Nutzung von Vergrößerungshilfen. Dort können die Vorbereitungen, die Therapieabläufe und die Interaktionen am Patienten live mitverfolgt werden.

Vor der Anwendung am Patienten empfiehlt sich ein eigenes Training. Dies kann an einem Phantompatienten (Frasaco, Tettnang) allein und im zweiten Schritt als Team erfolgen. Die Dentalphantomköpfe sind bestückbar mit Modellen aus natürlichen Zähnen, so dass simulierte Bedingungen zum klinischen Alltag getestet werden können. Ein Dentalphantomkopf kann auch für praxisinterne Weiterbildungen von ZFA eingesetzt werden – beispielsweise für das Herstellen von Provisorien, das zahnärztliche Röntgen oder spezifische Aufgaben im Rahmen der Prophylaxe. Alternativ können Kursangebote genutzt werden.

Die eigene Lernphase sollte schrittweise den Anforderungen angepasst werden. Ein zu hoher Ehrgeiz zum Beispiel mit dem Versuch einer Fragmententfernung bereits in der ersten Woche mikroskopischen Arbeitens kann schnell zu Misserfolgen und Frustrationen führen.

Wichtig ist die Regelmäßigkeit des klinischen Einsatzes. Täglich sollten eine bis anderthalb Stunden für das Arbeiten mit dem Dentalmikroskop in der Praxis störungsfrei fest eingeplant werden mit wiederkehrenden Aufgabenstellungen, so dass die Handlungsabläufe und die Koordination gefestigt werden können.

Der Einstieg in das Arbeiten mit dem Dentalmikroskop

1. Etappe: Jede eingehende Untersuchung kann in der ersten Woche dazu genutzt werden, die Mundhöhle zu inspizieren und die erforderlichen Vergrößerungen für sich selbst zu entdecken. Insbesondere die indirekte Sicht über den Spiegel zum Sondieren von Füllungs- und Kronenrändern kann die Koordination schnell verbessern helfen.

2. Etappe: Besteht eine erste Sicherheit in der Koordination, können Hand- und Ultraschallinstrumente zur Entfernung von Belägen gezielt eingesetzt werden. Interessante Beobachtungen zum tatsächlichen Schliff der Instrumente, der Form und Größe sind typische Nebeneffekte, die zur Verbesserung der Arbeit in der Praxis beitragen werden. Sobald das Zusammenspiel mit der ZFA zum Freihalten des Spiegels von Spray und Absaugung sicher gewährleistet werden kann, kann mit der Präparation von Kavitäten begonnen werden.

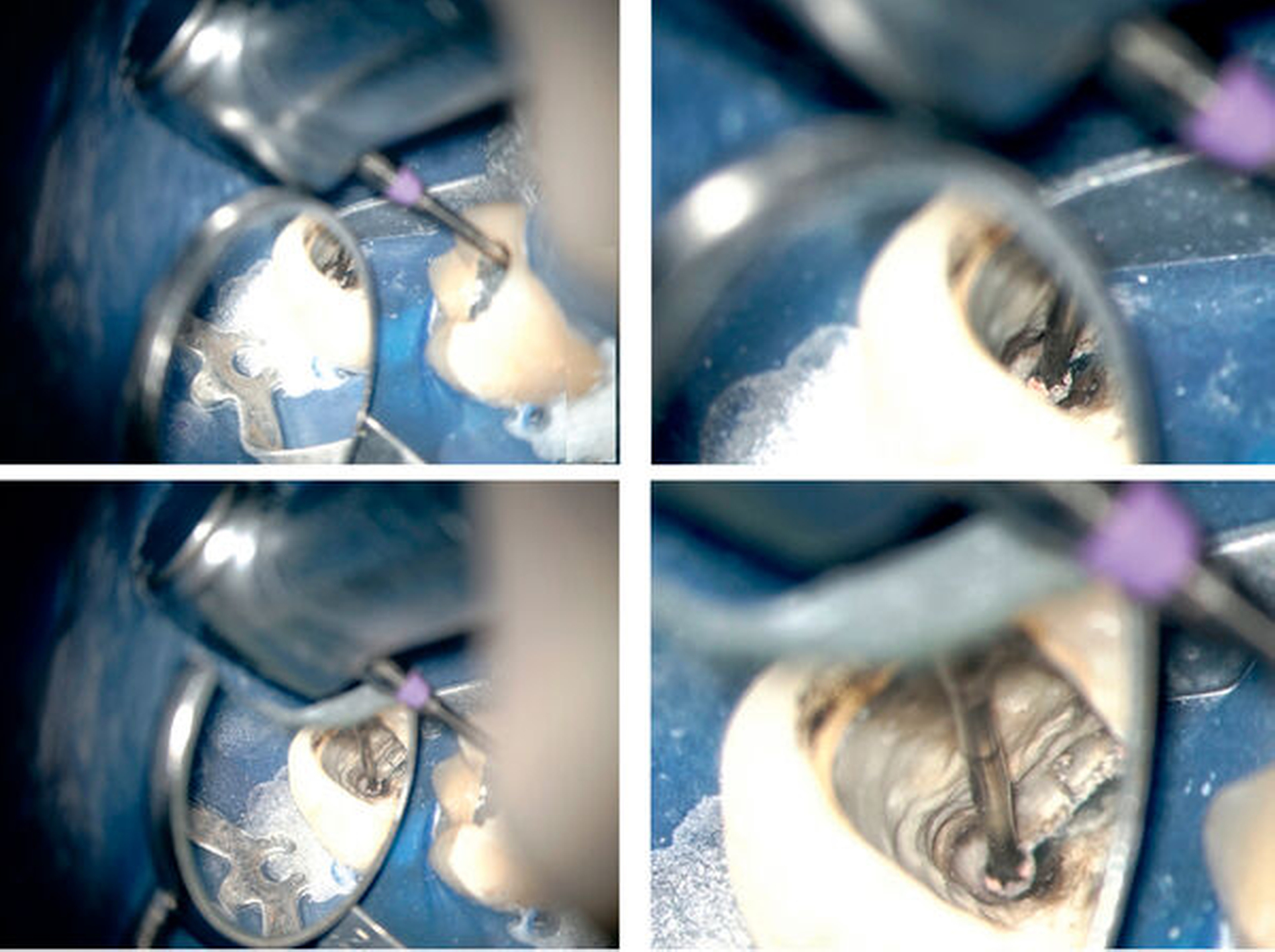

3. Etappe: Die Kavitätenpräparation sollte gleich zu Beginn unter Kofferdam erfolgen, damit der Patient die Behandlungsabläufe durch Schluck- oder Hustenreflexe möglichst nicht unterbricht und eine Neuorientierung die Behandlungszeit nicht unnötig verlängert. Je nach Aufgabenstellung sollte zwischen Einzelzahn- und Mehrzahnisolation unterschieden werden. Einflächige okklusale Füllungen bieten eine sehr gute Grundlage, die Sicherheit in der Präparation unter Spraynebel zu festigen. Reste alter Kunststofffüllungen ohne Unterfüllung lassen sich nun unter Sicht mit dem Mikroskop in trockener Präparation mit dem Rosenbohrer sicher und minimalinvasiv entfernen. Die Füllungstherapie in Inkrementtechnik mit Komposit kann sofort unter Sicht mit dem Mikroskop erfolgen.

4. Etappe: Vor jeder Wurzelkanalbehandlung sollten alte Füllungsmaterialien bei Sekundärkaries immer unter Sicht mit dem Dentalmikroskop entfernt und mit Komposit ersetzt werden, so dass der Zahn unter aseptischen Bedingungen sicher weiterbehandelt werden kann. Die meist ausgedehnten Füllungen mit infra- oder subgingivaler Ausdehnung können zumeist unter Kofferdam unter Mehrzahnisolation erfolgen. Die komplexen Anforderungen trainieren das Team in der Zusammenarbeit. Wiederkehrende und trainierte Behandlungsabläufe zeichnen sich in dieser Phase aus. Unter Sicht mit dem Mikroskop können jetzt frühzeitig Sulkusflüssigkeit oder Blut erkannt werden, bevor die Kavitätengrenzen kontaminiert werden.

5. Etappe: Dieser Etappe sollte eine Übung an extrahierten Zähnen am Phantom oder unter direkter Sicht voraus gehen. Es geht um das Erkennen von unterschiedlichen Dentinarten und -farben zum Auffinden von endodontischen Hohlräumen. Das Wiedererkennen im Verlauf der Arbeit am Patienten verkürzt dann die Behandlungszeit und führt zu mehr Sicherheit in der Therapie. Das Präparieren von endodontischen Zugangskavitäten stellt hohe Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Übersicht, so dass die Dimension anfangs nicht zu klein gewählt werden sollte. Nach Abschluss der Präparation der primären Zugangskavität können mit Langschaftrosenbohrern in absteigender Größe die Wurzelkanaleingänge in trockener Präparation freigelegt werden, so dass sich bei hinreichender Sicherheit eine sequenzielle Erweiterung der Wurzelkanäle mit rotierenden NiTi-Instrumenten anschließen kann. Es empfiehlt sich, in der ersten Phase primäre Wurzelkanalbehandlungen von einwurzeligen Zähnen und erst mit zunehmender Sicherheit Behandlungen mehrwurzeliger Zähne einzuplanen.

Endodontische Revisionen stellen die höchsten Anforderungen, da die ursprüngliche Anatomie durch eine vorausgegangene Therapie verändert wurde. Mit zunehmender Erfahrung und erneutem Training am extrahierten Zahn können die Anforderungen in der Therapie schrittweise zunehmen. Die Sechshandtechnik ermöglicht die höchste Konzentration und reduziert die Behandlungszeit durch einen deutlich schnelleren Instrumentenwechsel (Abbildung 13).

Die Dauer der Einarbeitungszeit mit dem Dentalmikroskop ist von der Häufigkeit des Einsatzes und der Disziplin abhängig. Die tägliche Behandlungszeit muss gesichert sein, um die Koordination zu trainieren. Mit der Zunahme an Sicherheit kann die Behandlungszeit am Mikroskop schrittweise erhöht werden. Dabei ist immer auf eine lockere, entspannte und abgestützte Arbeitshaltung zu achten.

Mit dieser Herangehensweise werden bereits nach vier bis acht Wochen die Füllungstherapie und die endodontische Therapie vollständig unter Sicht mit dem Mikroskop möglich. Jeder weitere Monat wird die Sicherheit in der Diagnostik und Therapie erhöhen und die anfänglich verlängerte Behandlungszeit reduzieren bei optimaler Qualität [West, 2000]. Arbeitskurse mit endodontischen Problemstellungen können in geeigneten Fortbildungspraxen am Phantompatienten oder an Patienten der eigenen Praxis unter Inanspruchnahme einer Supervision genutzt werden (Abbildung 14).

Wohin geht die Entwicklung?

Künftige Dentalmikroskope werden noch mehr an die Praxisbedingungen und Erfordernisse der Hygiene angepasst sein. Dabei werden Komplettsysteme für eine einfache und schnelle Praxisintegration neben modularen Systemen bestehen bleiben – es wird also auch künftig eine Wahlmöglichkeit zwischen integrierten und individuell erweiterbaren Systemen geben.

Auch technisch sind Weiterentwicklungen denkbar. So kann eine Sprachsteuerung die Bedienung weiter vereinfachen, beispielsweise zum Wechsel einzelner Lichtfilter, zur Anfertigung einer Fotoaufnahme oder Videoaufzeichnung oder zum Wechseln der Vergrößerung. Die Einbindung von vorhandenen DVT- oder MRT-Daten in die Anzeige des Dentalmikroskops könnte eines Tages nützliche Navigationshilfen zur Orientierung innerhalb des Wurzelkanalsystems hervorbringen. Tief abzweigende Wurzelkanäle könnten damit markiert und dann unter Sicht mit dem Dentalmikroskop aufgefunden werden, ohne zu viel Zahnhartsubstanz opfern zu müssen. Ebenso könnten endometrische Messungen zur Länge eines Wurzelkanals digital in die Optik des Mikroskops eingeblendet werden, so dass eine höhere Sicherheit in der Einhaltung der Arbeitslänge erzielt werden kann.

Die Markierung von Mikroorganismen und die Visualisierung über Filter ist schon seit längerer Zeit im Fokus der Forschung. Durch die vergrößerte Sicht bis zu 30x könnte eine differenzierte Befundaufnahme und Therapie bei geeigneten Markern möglich werden, so dass das Kollagen im Dentin nicht zu stark von aggressiven Desinfektionsmitteln geschädigt wird. Mit der integrierten Videokamera in HD-Qualität und einer Internet-Verbindung wären technisch bei einer gesicherten Übertragung die Supervision und ein kollegiales Konsil schnell und unkompliziert möglich. Eine Zusammenarbeit zur Beurteilung und Lösung von Problemstellungen am Patienten wäre eine große Hilfe zum Nutzen der Patienten.

Zusammenfassung

Die Auswahl der geeigneten optischen Vergrößerung und zusätzlichen Lichtquelle ist abhängig von den praktischen Anforderungen und erfordert eine kompetente Beratung für eine optimale Praxisintegration. Die langfristig stabile Verbesserung der Arbeitshaltung ist an ergonomische Konzepte gebunden. Eine abgestützte Arbeitshaltung hilft, die körperliche Belastung deutlich zu reduzieren und ermöglicht langes und konzentriertes Arbeiten auf kleinstem Raum.

Praxishospitationen mit funktionierenden Arbeitsabläufen in der Nutzung von Dentalmikroskopen sind zusätzlich zu Hands-on-Kursen für eine erfolgreiche Praxisintegration und schnelle Lernphase zu empfehlen.

Michael Arnold

1985–1990: Studium der Zahnmedizin, Universität Leipzig

1990: Approbation

1990–1994: MdL Sachsen, ruhender Arbeitsvertrag Poliklinik Mickten zur Fortbildung als FZA für Allgemeine Stomatologie

1994–1995: Mitarbeit in Vertragszahnarztpraxis in Dresden

1995–2003: Wissenschaftlicher Mitarbeiter Poliklinik für Zahnerhaltung, Universitätsklinikum Dresden, Themen und Arbeitsbereiche u. a.: Untersuchungsmethoden zur Bewertung manueller und maschineller Aufbereitungstechniken, Sprechstunde endodontische Problemfälle, Spezialkurs Endodontie mit Dentalmikroskop im Rahmen Kurs Zahnerhaltungskunde I

seit 2003: Privatpraxis für Endodontie und Zahnerhaltung in Dresden

seit 2007: Dozent im Masterstudiengang der DGP und APW Curriculum Endodontologie

seit 2007: Spezialist in Endodontologie der DGZ und DGEndo, seit 2011 DGET

seit 2007: Certified Member European Society of Endodontology (ESE)

seit 2013: Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Zeitschrift „Endodontie“

seit 2015: Dozent Endodontie-Curriculum der LZK Sachsen; Schwerpunkt Mikrobiologie und Desinfektion

###more### ###title### Literaturliste ###title### ###more###

Literaturliste

1. Algvere PV, Marshall J, Seregard S. Age-related maculopathy and the impact of blue light hazard. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:4‐15.

2. Arnold M, Klimm W. Das Dentalmikroskop in der studentischen Ausbildung. Endodontie 2004;13:37-46.

3. Arnold M, Hülsmann M. Visualisierung. In: Probleme in der Endodontie, Quintessenz 2019,2. Aufl.,177-192.

4. Arnold M. Die Mikrosonde als Hilfsmittel zur Diagnostik und Therapie in der Endodontie – Erste Erfahrungen. Endodontie 2014;23:1-11.

5. Arnold M. Entfernung schwer zugänglicher Fragmente aus dem Wurzelkanal mit einem neuen Hilfsmittel. Quintessenz 2015; 67:145-156.

6. Brown MG, Qualtrough AJE, McLean W. Magnification in undergraduate endodontic teaching in the UK and Ireland: a survey of teaching leads in Endodontology. Int Endod J 2020;53:553-561.

7. Carr GB, Murgel CA. The use of the operating microscope in endodontics. Dent Clin North Am 2010;54:191-214.

8. Friedman M, Mora AF, Schmidt R. Microscope-assisted precision dentistry. Compend Contin Educ Dent 1999;20:723‐737.

9. Friedman MJ. Magnification in a restorative dental practice: from loupes to microscopes. Compend Contin Educ Dent 2004;25:48,50,53-55.

10. Gayatri P, Menon GG, Suneel PR. Effect of operating microscope light on brain temperature during craniotomy. J Neurosurg Anesthesiol 2013;25:267‐270.

11. Garcia A. Dental magnification: a clear view of the present and a close-up view of the future. Compend Contin Educ Dent 2005;26:459‐463.

12. Hasegawa T, Itoh K, Yukitani W, Wakumoto S, Hisamitsu H. Depth of cure and marginal adaptation to dentin of xenon lamp polymerized resin composites. Oper Dent 2001;26:585‐590.

13. Ide T, Kinugawa Y, Nobae Y, et al. LED Light Characteristics for Surgical Shadowless Lamps and Surgical Loupes. Plast Reconstr Surg Glob Open 2015;3:e562.

14. Imbery TE, Tampio AJ, Nicholas BD. Thermal Variations of Operative Microscopes in Otology. Otolaryngol Head Neck Surg 2017;157:113‐116.

15. Lang T, Kuebler C, Schwedes C, Weich KW, Gaengerl P. Dental microscope light improves visibility during light-curing composite application. Int. Ass. Dental Res 2017 Presentation/Poster: 2632.

16. Pastuszak AW, Wenker EP, Lipshultz LI. The history of microsurgery in urology. Urology 2015;85:971-975.

17. Perrin P, Neuhaus KW, Eichenberger M, Lussi A. Influence of different loupe systems and their light source on the vision in endodontics. Swiss Dent J 2019;129:922‐928.

18. Reitemeier B, Arnold M, Scheuch K, Pfeifer G: Arbeitshaltung des Zahnarztes.Zahnmedizinup2date 2012;2:147-170.

19. Rundcrantz BL. Pain and discomfort in the musculoskeletal system among dentists. Swed Dent J Suppl 1991;76:1-102.

20. West JD. The role of the microscope in 21st century endodontics: visions of a new frontier. Dent Today 2000;19:62-4, 66-69.

21. Zaugg B, Stassinakis A, Hotz P. [Influence of magnification tools on the recognition of simulated preparation and filling errors]. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2004;114:890-896.