Drüsen-erhaltende Therapie bei ausgeprägter Sialolithiasis

Im Februar 2025 stellte sich ein 39-jähriger Patient in der Notfallambulanz der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitätsmedizin Mainz mit rezidivierenden, schmerzhaften Schwellungen im Bereich des linken Mundbodens und Unterkiefers vor. Die Beschwerden bestanden seit mehreren Monaten und traten insbesondere während der Mahlzeiten auf. Zwischen den Episoden war die Schwellung vollständig rückläufig, persistierte jedoch zunehmend.

Die weitere Anamnese war unauffällig. Vorerkrankungen bestanden nicht und auch eine Dauermedikation wurde verneint. Bei der klinischen Untersuchung zeigte sich eine submandibuläre, druckdolente Schwellung (Abbildung 1) ohne Mundöffnungseinschränkung oder dentalen Fokus. Der Mundboden war insbesondere linksseitig angehoben mit einer palpablen, gut abgrenzbaren Verhärtung entlang des Verlaufs des Ductus submandibularis.

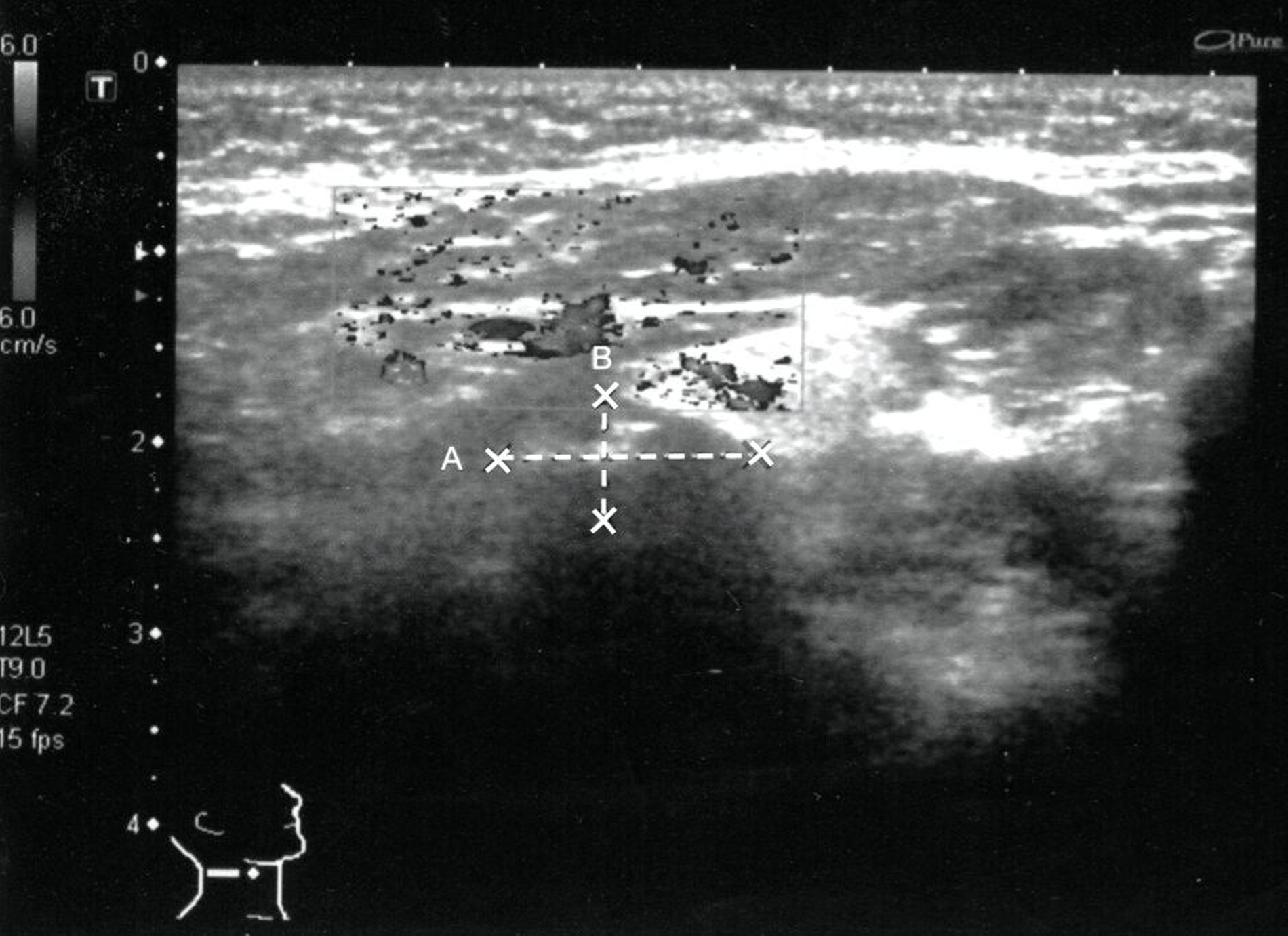

Sonografisch präsentierte sich die Gl. submandibularis entzündlich aufgetrieben mit inhomogener Binnenstruktur und umgebender Entzündungsreaktion ohne Abszedierung. Bei einem intraglandulär erweiterten Gangsystem ließ sich zusätzlich eine circa 4,8 cm x 1,1 cm große echoreiche Raumforderung mit dorsalem Schallschatten im linken Wharton-Gang darstellen (Abbildung 2). Aufgrund der Größe und der Lokalisation des Steines wurde ein operatives Vorgehen mit vollständiger Entfernung mittels Marsupialisation angestrebt.

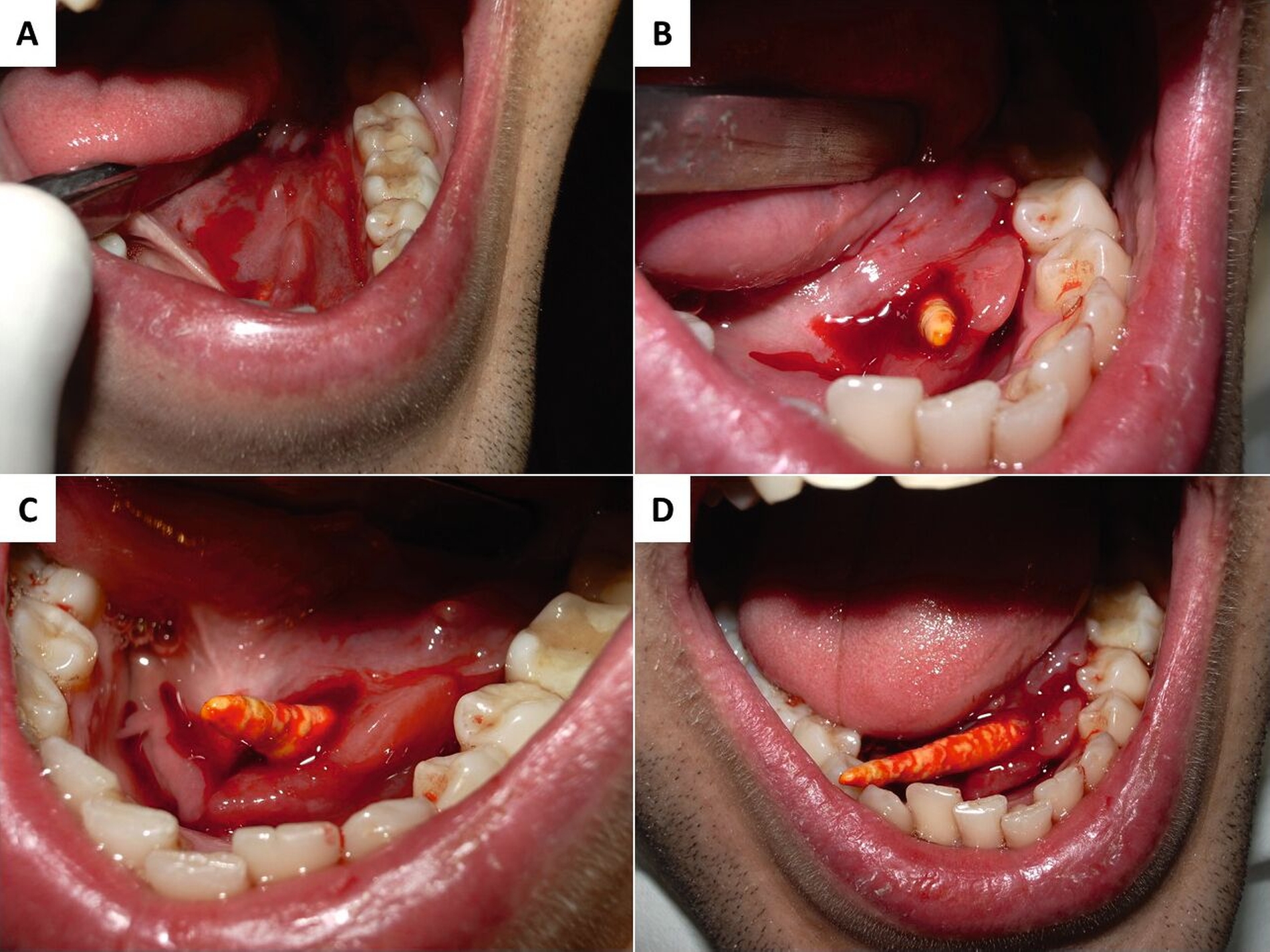

In Lokalanästhesie konnte der Ausführungsgang longitudinal inzidiert (Abbildung 3A) und der Speichelstein komplikationslos in toto extrahiert werden (Abbildungen 3B bis 3D und Abbildung 4). Abschließend wurde der eröffnete Gang im Sinne einer Marsupialisation umlaufend an der umgebenden Schleimhaut fixiert, um eine erneute Stenose zu verhindern. Der weitere postoperative Verlauf gestaltete sich regelrecht. In den folgenden Nachuntersuchungen zeigte sich der Patient beschwerdefrei bei reizloser Mundbodenschleimhaut ohne erneute Gangobstruktion oder Entzündungszeichen.

Diskussion

Die Sialolithiasis zählt zu den häufigsten Erkrankungen der großen Speicheldrüsen, insbesondere der Gl. submandibularis, und ist für etwa 80 bis 90 Prozent aller obstruktiven Speicheldrüsenerkrankungen verantwortlich [Iro et al., 2009]. Anatomisch bedingt entstehen Speichelsteine dabei vor allem im distalen Drittel des Wharton-Gangs, am Hilus oder im hilo-parenchymalen Bereich der Drüse. Dabei neigt die Gl. submandibularis aufgrund ihres längeren und komplizierteren Ganges mit starker Krümmung um den M. mylohyoideus sowie der Produktion von seromukösem Speichel eher zur Bildung von Sialolithen. Die genaue Ursache der Entstehung von Speichelsteinen ist bisher ungeklärt, allerdings stellen die Abnahme des Speichelflusses, die Zunahme der Alkalität sowie erhöhte Kalziumspiegel begünstigende Faktoren dar [Kao et al., 2020].

In Abhängigkeit von der Größe der Konkremente kann es zur spontanen Steinextrusion durch die Papille kommen. Meist jedoch führt der Verbleib im Gangsystem zu einer teilweisen oder vollständigen Blockade des Speichelabflusses, was eine Infektion des Speicheldrüsengangs durch die Mundhöhle begünstigt. Neben eher seltenen asymptomatischen Verläufen ist die klinische Symptomatik dementsprechend typischerweise durch schmerzhafte und Mahlzeit-abhängige Schwellungen charakterisiert [Nahlieli, 2025].

Die initiale konservative Therapie im Rahmen einer akuten, gegebenenfalls eitrigen Sialadenitis umfasst die ausreichende orale (gegebenenfalls parenterale) Flüssigkeitszufuhr bei gleichzeitiger Anregung der Speichelsekretion durch Sialogoga wie Zitronensäure, Ascorbinsäure oder Pilocarpin. Weiterhin können eine Drüsenmassage, antibakterielle Mundspüllösungen oder die Papillendilatation supportiv zur Anwendung kommen. Die antiinfektiöse Behandlung mittels oraler oder intravenöser Antibiotikagabe stellt ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Therapie dar.

Während früher die Submandibulektomie bei persistierenden Beschwerden dominierte, liegt der Fokus bei frustraner konservativer Therapie heute klar auf Drüsen-erhaltenden und minimalinvasiven Verfahren. Die Arbeitsgruppe um Marchal konnte bereits 2001 demonstrieren, dass weder die Anzahl der Drüseninfektionen noch die Erkrankungsdauer mit dem Grad der Drüsenschädigung korreliert. Darüber hinaus wurden fast 50 Prozent der operativ entfernten Speicheldrüsen aus histopathologischer Sicht als gesund klassifiziert [Marchal et al., 2001]. Außerdem ist eine funktionelle Regeneration der Drüse selbst nach längerer Obstruktion möglich [Nahlieli und Baruchin, 2000].

Eine Drüsen-erhaltende Maßnahme und gleichzeitig Methode der Wahl ist die interventionelle Sialendoskopie mit Erfolgsraten von 85 bis 90 Prozent [Strychowsky et al., 2012]. Bei großen, gut erreichbaren Steinen insbesondere im vorderen oder im mittleren Drittel des Wharton-Gangs bietet die – wie in diesem Fall – angewendete Gangschlitzung mit Marsupialisation eine weitere effektive Möglichkeit zur Drüsen-erhaltenden Sanierung [Koch et al., 2021]. Beide Techniken lassen sich auch wie beim vom Nahlieli et al. beschriebenen Ductal Stretching im Sinne der endoskopisch assistierten intraoralen Chirurgie kombinieren. Über alle beschriebenen Steinlokalisationen hinweg zeigten sich sehr hohe Erfolgsraten [Nahlieli et al., 2007].

Eine exakte Diagnostik ist dabei die grundlegende Voraussetzung für eine optimale Therapieplanung. Diese beginnt stets mit der Anamnese bei der vor allem Art, Häufigkeit und Intensität der Beschwerden evaluiert werden sollen. Daran schließt sich die klinische Untersuchung mit Inspektion, bimanueller Palpation von Drüsen und Ausführungsgängen sowie Beurteilung des Speichels und Ausstreichen der betroffenen Drüse an. Das bildgebende Verfahren der ersten Wahl ist nach wie vor die Sonografie, die eine Sensitivität zur Erkennung von Speichelsteinen von bis zu 95 Prozent aufweist. Damit kann neben der größten Ausdehnung auch das Volumen des Steines dreidimensional vermessen werden [Nahlieli et al., 2025]. Zusätzlich kann bei komplexen oder tiefsitzenden Sialolithen die Cone Beam Computed Tomography (CBCT; DVT) zur Anwendung kommen. CBCT weist eine sehr hohe Sensitivität (94 Prozent) und Spezifität (90 Prozent) auf und ermöglicht im Rahmen der präoperativen Planung eine gute Einschätzung der Komplexität [van der Meij et al., 2018].

Die Wahl der Therapie richtet sich nach der Größe, der Lage, dem Volumen und der Mobilität des Steines sowie nach dem Zustand der Drüse. Während mobile Steine unter 5 mm Durchmesser häufig endoskopisch entfernt werden können, sollte nichtsdestotrotz die Individualität der anatomischen Verhältnisse bei der Therapieplanung besondere Berücksichtigung finden. Variationen im Verlauf und die Durchmesser der Speicheldrüsengänge können die Durchführbarkeit und den Erfolg minimalinvasiver Eingriffe maßgeblich beeinflussen [Nahlieli et al., 2025; Abba et al., 2022].

Die postoperative Prognose nach einer Drüsen-erhaltenden Steinentfernung ist in der Regel gut. Etwa 80 bis 90 Prozent der Patienten bleiben nach einer erfolgreichen Entfernung langfristig beschwerdefrei [Iro et al., 2009; Koch et al., 2021]. Die Voraussetzung dafür ist eine adäquate Eröffnung und Offenhaltung des Gangsystems, wobei sich die Marsupialisation als besonders wirksam in der Prävention postoperativer Stenosen erwiesen hat. Die häufigsten Komplikationen sind postoperative Strikturen, Ranulabildung oder Verletzungen des N. lingualis. Endoskopische Eingriffe zeigen dabei eine deutlich geringere Komplikationsrate (circa 2–3 Prozent) im Vergleich zu offenen chirurgischen Verfahren. Der Einsatz von Stents nach Gangeröffnung wird dabei ausdrücklich empfohlen [Nahlieli et al., 2025].

Ein weiterer Ansatz, der bislang wenig Beachtung fand, betrifft die chemische Zusammensetzung der Steine. Es wird angenommen, dass Calciumphosphat-reiche und proteinreiche Steine unterschiedlich auf Lithotripsieverfahren (Zerkleinerung der Steine durch Stoßwellen) reagieren könnten. Eine präoperative Bestimmung der Steinzusammensetzung könnte individuelle Therapien ermöglichen, ist jedoch aktuell noch nicht umsetzbar [Nahlieli et al., 2025]. Weitere möglicherweise Erfolg versprechende Technologien sind beispielsweise die intraduktale Laser-Lithotripsie (Holmium:YAG) und bioresorbierbare Stents, die in Zukunft die Therapieoptionen erweitern könnten [Koch et al., 2021].

Fazit für die Praxis

Die Sialolithiasis führt häufig zur Obstruktion der Ausführungsgänge von Speicheldrüsen und präsentiert sich klinisch dementsprechend durch Schwellungen insbesondere während der Nahrungsaufnahme.

Die frühzeitige Diagnostik (Anamnese, klinische Untersuchung, Sonografie) ist essenziell, um eine drüsenerhaltende Therapie der Sialolithiasis zu planen.

Minimalinvasive Verfahren wie die Sialendoskopie sind bevorzugte Behandlungsmethoden und ermöglichen meist den Erhalt der Glandula submandibularis.

Die Speicheldrüsenfunktion regeneriert sich häufig nach erfolgreicher Steinentfernung, auch bei länger bestehender Obstruktion.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die frühzeitige, präzise Diagnostik und eine individuelle Drüsen-erhaltende Therapieplanung heute den Standard in der Behandlung der Sialolithiasis darstellen. Moderne Bildgebungstechniken, eine differenzierte volumetrische Steincharakterisierung und minimalinvasive Verfahren ermöglichen eine hohe Erfolgsrate bei gleichzeitig niedriger Morbidität.

Literaturliste

Abba, M., et al., The Normative Topographic Position of the Wharton's Duct Orifice in Adults. J Oral Maxillofac Surg, 2022. 80(5): p. 913-919.

Iro, H., et al., Outcome of minimally invasive management of salivary calculi in 4,691 patients. Laryngoscope, 2009. 119(2): p. 263-8.

Kao, W.K., R.A. Chole, and M.A. Ogden, Evidence of a microbial etiology for sialoliths. Laryngoscope, 2020. 130(1): p. 69-74.

Koch, M., et al., Treatment of Sialolithiasis: What Has Changed? An Update of the Treatment Algorithms and a Review of the Literature. J Clin Med, 2021. 11(1).

Marchal, F., et al., Histopathology of submandibular glands removed for sialolithiasis. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2001. 110(5 Pt 1): p. 464-9.

Nahlieli, O., Thirty years of experience and current trends in the management of sialolithiasis: a narrative review. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2025. 63(4): p. 270-275.

Nahlieli, O., et al., The ductal stretching technique: an endoscopic-assisted technique for removal of submandibular stones. Laryngoscope, 2007. 117(6): p. 1031-5.

Nahlieli, O. and A.M. Baruchin, Long-term experience with endoscopic diagnosis and treatment of salivary gland inflammatory diseases. Laryngoscope, 2000. 110(6): p. 988-93.

Strychowsky, J.E., et al., Sialendoscopy for the management of obstructive salivary gland disease: a systematic review and meta-analysis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2012. 138(6): p. 541-7.

van der Meij, E.H., K.H. Karagozoglu, and J. de Visscher, The value of cone beam computed tomography in the detection of salivary stones prior to sialendoscopy. Int J Oral Maxillofac Surg, 2018. 47(2): p. 223-227.