Wie ein Koch mit Erfolg eine Trepanation durchführte

In der eisigen Einöde der Antarktis, wo wissenschaftliche Teams in extremer Isolation forschen, stellen medizinische Notfälle eine besondere Herausforderung dar. Denn die Neumayer-Station III des Alfred-Wegener-Instituts, ein bedeutender Außenposten der Wissenschaft, ist oft monatelang von der Außenwelt abgeschnitten, so dass die medizinische Versorgung mit vielen logistischen und umweltbedingten Herausforderungen verbunden ist.

Von unschätzbarem Wert sind dann die Fähigkeiten und das Wissen des medizinischen Personals vor Ort. Neben ihrer primären Aufgabe als Fachkräfte müssen sie in der Lage sein, bei medizinischen Notfällen zu agieren – eine Fähigkeit, die durch sorgfältige Vorbereitung und den Einsatz moderner Technologien ermöglicht wird.

Zahnmedizinische Notfälle sind in diesem abgelegenen Umfeld besonders problematisch. Zahnschmerzen, Infektionen und Verletzungen können schnell zu ernsten Komplikationen führen, wenn sie nicht rechtzeitig und angemessen behandelt werden. Da es auf der Station keinen ausgebildeten Zahnarzt gibt, ist das medizinische Personal gezwungen, im Notfall selbst zu intervenieren.

Auch der Stationskoch erhielt eine Schulung

Um das medizinische Personal auf diese Herausforderungen vorzubereiten, hat die „Praxis Zahn Schiller“ in Otterndorf ein spezielles Schulungsprogramm entwickelt. Im Rahmen einer Hospitation erhalten die Expeditionsärzte eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Notfallzahnmedizin. Während ihres Aufenthalts in der Praxis lernen sie, wie man zahnmedizinische Probleme diagnostiziert, Schmerzen lindert, Infektionen bekämpft und einfache zahnärztliche Eingriffe durchführt.

Sie üben an Phantomköpfen das Exkavieren, das Legen von Füllungen und das Glätten von Füllungsrändern. Zudem assistieren sie bei invasiven Eingriffen, geben Infiltrations- und Leitungsanästhesien, führen Abszess-Inzisionen und Wundspülungen durch und entfernen Zahnstein. Auch fortgeschrittene Behandlungen wie Wurzelkanalbehandlungen und die Einlage von Medikamenten werden demonstriert und geübt.

Da der Stationskoch in der Antarktis traditionell eine Rolle als Hilfssanitäter übernimmt, bekam auch er in der Zahnarztpraxis eine Schulung im Umgang mit zahnmedizinischen Notfällen. Diese Schulung umfasst grundlegende Maßnahmen bei akuten Schmerzen, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verletzungen sowie den Umgang mit Wunden und deren Versorgung.

Während des aktuellen Einsatzes auf der Neumayer-Station III kam es zu einem unerwarteten medizinischen Ereignis: Die Stationsärztin selbst bekam starke Zahnschmerzen, die auf eine akute Entzündung der Pulpa hindeuteten. Die klinische Untersuchung ergab den Befund einer akuten irreversiblen Pulpitis an Zahn 16 – eine klassische Indikation für eine Wurzelkanalbehandlung. Angesichts der isolierten Lage der Station und des widrigen Wetters war eine sofortige Verlegung nicht möglich. Das medizinische Team stand vor der Herausforderung, die Patientin vor Ort zu behandeln.

Das Video zeigt, wie man den Bohrer hält

In dieser Situation erwies sich die Telezahnmedizin als immense Hilfe. Die Zahnarztpraxis Zahn Schiller bot ihre Expertise aus der Ferne an und unterstützte das medizinische Team auf der Neumayer-Station III bei der Diagnose und der Behandlung. Nach eingehender Beratung wurde beschlossen, zunächst eine antibiotische Therapie einzuleiten, um eine Ausbreitung der Entzündung zu verhindern. Parallel war geplant, den betroffenen Zahn durch eine Trepanation zu entlasten.

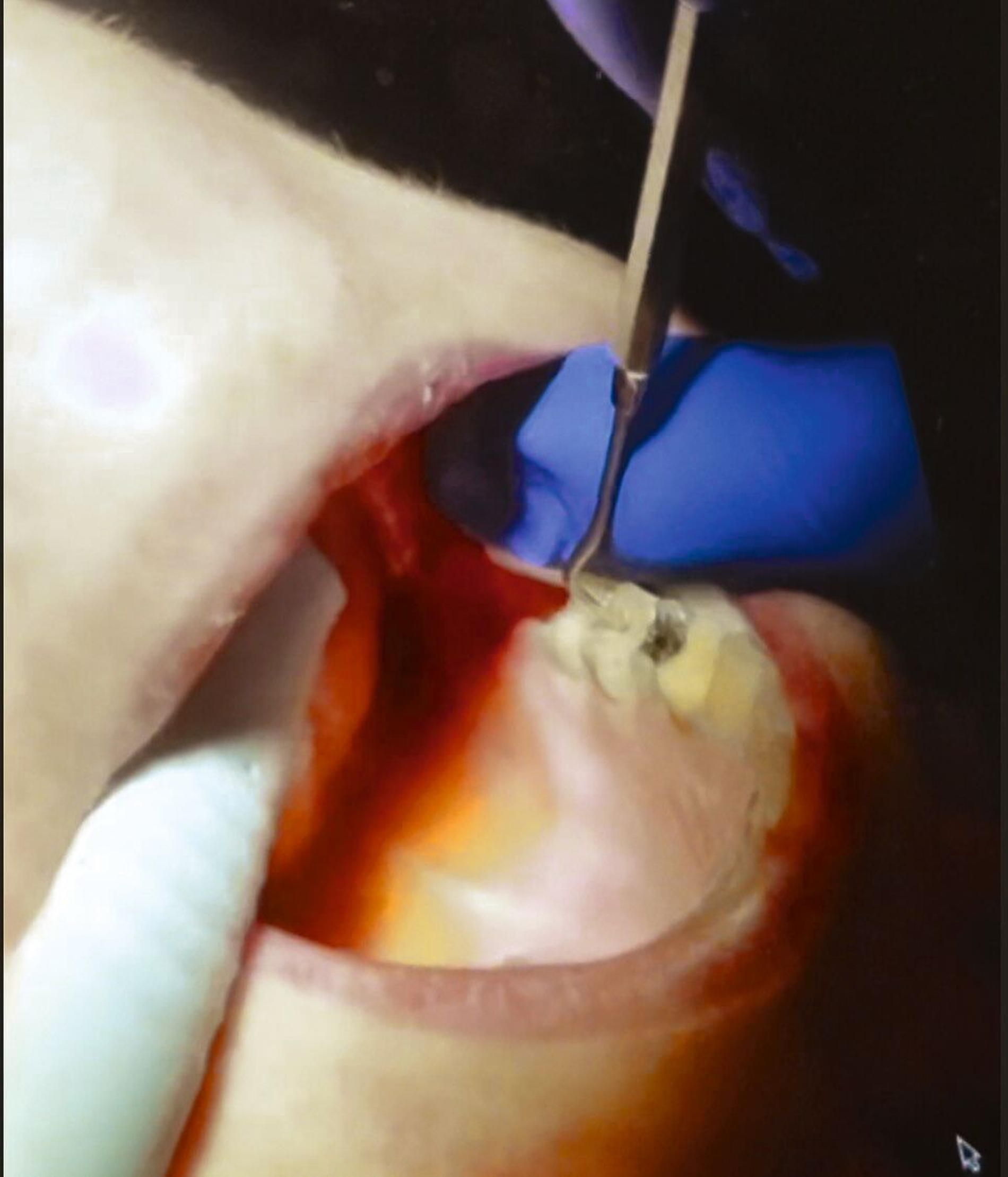

Rasch wurde eine Video-Anleitung für eine Trepanation erstellt. Dafür wurde zunächst an einem extrahierten Weisheitszahn der Bereich der Trepanationsöffnung gekennzeichnet (Abbildung 2). Anschließend wurde ein Diamantbohrer in ein Winkelstück eingespannt, die Länge des Bohrers anhand eines Referenzstücks bestimmt und die Technik der Trepanation an dem extrahierten Weisheitszahn demonstriert.

Der Film zeigt dann Schritt für Schritt, wie man den Bohrer hält, in den Zahn einführt und ins Pulpencavum gelangt, ohne die umliegenden Strukturen zu beschädigen. Die exakte Tiefe, bis zu der der Bohrer in den Zahn eingebracht werden muss, wurde gemessen und im Video dokumentiert. Dieses Material wurde dem Stationskoch einen Tag vor der geplanten Behandlung zugeschickt. Mit diesem vorbereitenden Training und dem Video-Material sollte er eine sichere Orientierung für die Intervention gewinnen. Auch die Stationsärztin erhielt dieses Video, um den Ablauf zu verstehen und abzustimmen.

Via Telezahnmedizin zum Wissen aus der Ferne

Der gesamte Eingriff selbst wurde live unter telezahnmedizinischer Supervision durchgeführt. Nach der Lokalanästhesie präparierte der Koch den Zahn unter kontinuierlicher Videoanleitung. Durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und den gezielten Einsatz telezahnmedizinischer Unterstützung konnte die Präparation erfolgreich abgeschlossen werden (Abbildungen 3 und 4). Die Patientin berichtete unmittelbar nach dem Eingriff über eine deutliche Schmerzlinderung. Da die klinische Situation keine sofortige Wurzelkanalaufbereitung und -füllung erforderte, wurde der Zahn zunächst mit einem Schaumstoffpellet und Cavit provisorisch verschlossen.

Nach der Präparation war die Stationsärztin frei von akuten Beschwerden. Die temporäre Füllung blieb in situ und schützte den Zahn vor weiteren Reizen. Für den Fall, dass sie erneut Beschwerden entwickelt, wurde ein detaillierter Plan für weitere Maßnahmen erstellt. Dieser Plan umfasst die Entfernung des Cavit-Füllmaterials, das Spülen des Pulpenraums mit Natriumhypochlorit und das Einsetzen eines neuen Schaumstoff-Pellets mit Ledermix.

So konnten die umfassende Vorbereitung, die Schulung des medizinischen und des nicht-medizinischen Personals und der Einsatz moderner Technologien eine adäquate zahnmedizinische Versorgung gewährleisten. Die Hospitationen vorab in der Zahnarztpraxis trugen dazu bei, dem Team Sicherheit und Handlungskompetenz zu vermitteln.

Neumayer-Station III

Seit 1981 betreibt das Alfred-Wegener-Institut ganzjährig eine Forschungsstation in der Antarktis. Benannt nach dem deutschen Polarforscher Georg von Neumayer wurde 1981 die Georg-von-Neumayer-Station in Betrieb genommen. 1992 wurde sie durch die Neumayer-Station ersetzt, die wie ihre Vorgängerstation eine Röhrenkonstruktion war. Seit 2009 ermöglicht die Neumayer-Station III deutsche und internationale Forschungsprojekte auf dem Ekström-Schelfeis an der Küste des östlichen Weddellmeeres. Sie ist die größte und komfortabelste Station in der Geschichte der deutschen Antarktisforschung. In den Sommermonaten finden hier rund 50 Personen Platz. Die Überwinterungsteams setzen sich in der Regel aus neun Personen zusammen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Forschungsstationen in der Antarktis beherbergt sie so gut wie alle Arbeitsflächen, Aufenthaltsräume und Vorräte zentral unter einem Dach.

Gebäude in der Antarktis müssen einen endlosen Zutrag an Schnee aushalten. Die Neumayer-Station III passt sich in dieser Hinsicht jedoch optimal ihrer Umgebung an. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängerstationen droht sie nicht, im Laufe der Zeit von den Schneemassen zerdrückt zu werden. Stattdessen wird die Station von 16 hydraulischen Stützen getragen. Regelmäßig heben Techniker damit das gesamte Gebäude an. So wächst es mit der Schneedecke und die Plattform liegt immer circa sechs Meter über dem Eis. Diese ausgefeilte Technik beschert der Station eine deutlich längere Lebenszeit als die beiden Vorgänger – mindestens bis 2035 soll sie noch im Einsatz bleiben. Wenn die Station ihr vorgesehenes Alter erreicht hat, kann sie zudem bis auf die letzte Schraube rückgebaut werden, sodass die Spuren der Forschung in dieser schützenswerten Region so gering wie möglich bleiben.

Fazit

Der zahnmedizinische Notfall auf der Neumayer-Station III zeigt, dass eine Kombination aus gezielter Vorbereitung, moderner Telemedizin und gutem Teamwork lebensrettend sein kann. Nur durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten war es möglich, die Patientin erfolgreich zu behandeln und schwerwiegende Komplikationen zu verhindern. Die Telezahnmedizin ermöglichte den Zugriff auf Spezialistenwissen aus der Ferne und trug so maßgeblich zum Erfolg der Behandlung bei.

Somit stärkt dieser Fall die Perspektive, die Telezahnmedizin kontinuierlich weiterzuentwickeln und auszubauen, um Menschen in unerreichbaren Regionen wie beispielsweise abgelegenen Forschungsstationen dringend notwendige Eingriffe zu ermöglichen. Dazu gehört die Bereitstellung hochwertiger Ausrüstung, die Schulung des Personals und die Etablierung von Telezahnmedizin-Lösungen. Nur so können wir sicherstellen, dass Menschen in schwer zugänglichen Bereichen der Welt bestmöglich zahnmedizinisch versorgt werden können.