Objektive Diagnose von Halitosis

In der griechischen Mythologie werden unter dem sogenannten "Lemnischen Frevel" die Folgen von Mundgeruch besonders dramatisch dargestellt. Aphrodite – die Göttin der Liebe – stellte auf der Insel Lemnos die Vernachlässigung ihrer Heiligtümer fest und bestrafte alle Frauen mit übelriechendem Atem. Daher mieden die Männer der Insel ihre Frauen und vergnügten sich mit Sklavinnen. Aus Rache brachten die betrogenen Frauen in einer Nacht alle Männer der Insel um, was der Auslöser für das kommende Unglück war.

Die Auswirkungen von Mundgeruch (Halitosis) sind heute bei weitem nicht so fatal, aber es gilt als äußerst unangenehm, bei einem Treffen sein Gegenüber mit schlechtem Atem zu begrüßen. Unglücklicherweise bemerkt der Betroffene dies nicht, da der Geruch des eigenen Atems nicht wahrnehmbar ist und der Betroffene somit auf einen entsprechenden Hinweis angewiesen ist. Mundgeruch gilt leider noch immer als ein Tabuthema obwohl beim Vorhandensein von Mundgeruch eine eindeutige Ursachenbestimmung und somit eine erfolgreiche Behandlung möglich wird.

Ursachen von Halitosis

In umfangreichen Studien mit Halitosis-Patienen wurde festgestellt, dass Halitosis in 90 Prozent aller Fälle intraorale Ursachen hat (QUIRYNEN et al. 2009).

Die auf mangelhafte Mundraumhygiene zurückzuführende pathologische Halitosis wird im Wesentlichen durch bakterielle Zungenbeläge, Karies, Gingivitis oder Parodontitis verursacht. Weiterhin kann Xerostomie für die Entstehung von Halitosis verantwortlich sein.

Bei der Zersetzung von eiweißhaltigen Nahrungsmitteln (Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, uvm.) durch anaerobe bakterielle Prozesse im Mundraum, entstehen flüchtige Schwefelverbindungen. Besonders die Schwefelverbindungen Schwefelwasserstoff, Methylmercaptan und Dimethysulfid sind für den Schweregrad von Halitosis verantwortlich.

Es besteht ein besonders signifikanter Zusammenhang zwischen der Konzentration des Gases Schwefelwasserstoff und Halitosis. Schwefelwasserstoff ist vorwiegend für einen faulige riechenden Geruch verantwortlich und die Konzentration diese Gases kann mit Hilfe von elektrochemischen Sensoren exakt bestimmt werden.

Organoleptische Bestimmung

In der Zahnmedizin erfolgt die Halitosisbestimmung durch die sogenannte organoleptische Bewertung. Hierbei erfolgt in einem festen Abstand von zehn cm zum Patienten eine Bewertung der Geruchsintensität durch den Untersucher entsprechend nachfolgender Tabelle (Geruchsintensitätsskala nach Rosenberg, 1996):

Grad 0: kein Geruch wahrnehmbar

Grad 1: kaum wahrnehmbarer Geruch (Wahrnehmbarkeitsschwelle)

Grad 2: leichter unangenehmer Geruch, dauerhaft wahrnehmbar

Grad 3: deutlicher unangenehmer Geruch

Grad 4: starker unangenehmer Geruch

Grad 5: extrem starker unangenehmer Geruch

Diese Methode setzt jedoch Erfahrung und ein regelmäßiges Geruchstraining des Untersuchers voraus. Der Untersucher kann das Training entsprechend nachfolgender Tests durchführen (EL-MAAYTAH et al. 1996):

Geruchsidentifikationstest (SIT = Smell Identification Test), Erkennung von 40 verschiedenen Aromen

Geruchsintensitätstest (SAT = Smell Acuity Test), Erkennung verschiedener Prüfgaskonzentrationen

Die Aussagekraft der organoleptischen Methode ist besonders von der subjektiven Geruchswahrnehmung und -bewertung des Untersuchers abhängig und kann somit stark fehlerbehaftet sein (ROSENBERG, MC CULLOCH 1992, ROSENBERG 1996).

Ein prinzipiell bedingter Nachteil der organoleptischen Diagnostik ist weiterhin darin zu sehen, dass der Riech- und Bewertungsvorgang für den Patienten und den Untersucher einen "unangenehmen Beigeschmack" aufweist. Insgesamt betrachtet zeigen die Nachteile der organoleptischen Bewertung und besonders das erforderliche Geruchstraining des Untersuchers, dass der Einsatz von objektiven Messgeräten sinnvoll und zielführend ist.

Instrumentelle Bestimmung

In der Halimetrie (lat. halitus: Atem, Hauch; altgr. metrein: messen) werden Messgeräte und Messverfahren eingesetzt, welche die qualitative und quantitative Bestimmung der für Halitosis verantwortlichen Gase ermöglichen. Auf der Basis unterschiedlicher Messtechniken erfolgt eine Konzentrationsmessung eines oder mehrer Gase.

Eingesetzte Messtechniken:

Gaschromatographie – Kapillarsäule mit Massenspektrometer:empfindliches Messverfahren zur quantitative Erfassung aller vorkommenden Gase

Gaschromatographie – gepackte Säule mit Halbleitersensor:quantitative Erfassung der drei Schwefelverbindungen Schwefelwasserstoff, Methylmercaptan, Dimethylsulfid (NILES & GAFFAR, 1997)

SIFT – MS:sehr schnelles und empfindliches Messverfahren mit Massenspektrometer zur quantitativen Erfassung aller vorkommenden Gase

Elektronische Nasen:auf der Basis von Halbleitersensoren (TANAKA et al., 2004) oder Ionenmobilitätsspektroskopie

Sulfidmonitore:quantitative Messung von Schwefelwasserstoff (ROSENBERG et al., 1991a, b; HUNTER et al., 2003) und schwefliger Verbindungen (Kalibrierung mit Schwefelwasserstoff)

Neuer Sulfidmonitor HaliSens

In der Zahnmedizin werden in in sogenannten Mundgeruchssprechstunden hauptsächlich Sulfidmonitore eingesetzt, da diese aufgrund der einfachen Bedienbarkeit und der geringen Anschaffungskosten verschiedene Vorteile aufweisen.

Nachfolgend wird ein neuer Sulfidmonitor vorgestellt, der gegenüber dem Stand der Technik besondere Vorteile aufweist.

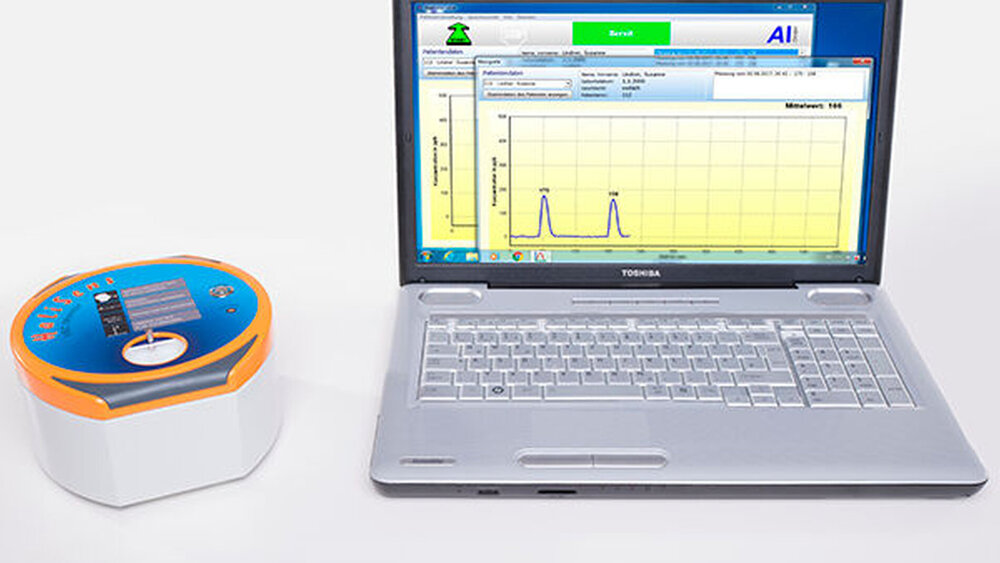

Der Sulfidmonitor HaliSens besteht aus einer Gassensoreinheit, die mit einem Windows Notebook verbunden ist. Durch die HaliSens-Software erfolgt die Patientenverwaltung, die Bedienung und die Steuerung des Messablaufs. Abbildung 2 (s.o.) zeigt den Gesamtaufbau.

Besondere Eigenschaften und Vorteile

Betriebsbereitschaft bereits zwei Minuten nach dem Einschalten

fortlaufende Messungen im Abstand von zwei Minuten

grafische und numerische Konzentrationsanzeige in ppb

übersichtliche Verwaltung durch eine Patientendatenbank

Speicherung des Messwertverlaufs und aller Messwerte in einer Bilddatenbank

intuitive und sehr einfache Bedienung

wartungsfreier Betrieb, regelmäßige Gerätekalibrierung (ein Jahr) garantiert hohe Richtigkeit

robustes und stabiles Verfahren mit relativ geringen Anschaffungskosten

Ausblick

Eine exakte Diagnose und ursachenbezogene Therapie von pathologischer Halitosis erfolgt in einer professionellen Mundgeruchssprechstunde. Die intraoralen Ursachenbestimmung sollte in jedem Fall durch eine organoleptische Untersuchung gekoppelt mit einer objektiven instrumentellen Messung erfolgen. Beim Auftreten und zur Diagnosebestimmung von Pseudo-Halitosis (Patient empfindet Mundgeruch, obwohl dieser nicht feststellbar ist) oder Halitophobie (Angststörung, nicht vorhandener Mundgeruch) ist der Einsatz eines objektiven Messgerätes mit Dokumentationsmöglichkeit der Ergebnisse unabdingbar und von wesentlicher Bedeutung.

Weitere Infos unter