Der Kopf muss bereit sein

Es gibt Kurzzeiteinsätze (mehrere Wochen) Langzeiteinsätze (Monate bis Jahre), Katastropheneinsätze und Einsätze nach Katastrophen, gemeinsame Aktionen mit Partnerorganisationen, Einsätze mit Studentengruppen, Einsätze auf Schiffen, die für eine gewisse Zeit in Hafenstädten festmachen, Einsätze zur Schulung der Partner im Land und die Zahnklinik auf Rädern (Dentomobil). Gemeinsam ist allen die Vorbereitung und Klärung der Arbeitsbedingungen vor Ort, das Erlernen der Sprache, die Aneignung der kulturellen Besonderheiten und der Kenntnisse über Religion und Tabus.

Ich meine, diese Vorbereitung sollte auch die ethischen Rahmenbedingungen einschließen, also einen Handlungsrahmen definieren, innerhalb dessen zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden. In der Regel werden wir im Praxisalltag in Deutschland selten mit ethischen Fragestellungen direkt konfrontiert, noch seltener wird nach unseren Überzeugungen gefragt, die die Basis unseres Handeln sind.

Ganz anders, so meine Erfahrung, ist es bei Menschen, die in einem abgelegenen Bereich unseres Globus vor uns sitzen und uns beim Ausüben unseres Berufs beobachten. „Warum machst du das?“, „Warum nimmst du so einen langen Weg auf dich, um mir hier zu helfen?“, „Wer bezahlt dich?“, „Warum kommst du aus Europa hierher?“ – herausfordernde Fragen, die ehrlich beantwortet werden sollten. Spätestens jetzt wäre es gut, wenn wir uns grundsätzlich Gedanken gemacht haben über den hier angesprochenen ethischen Rahmen.

Der ethische Rahmen von Beauchamp und Childress

Ich beginne mit dem ethischen Rahmen, wie er von Beauchamp und Childress 1977 formuliert wurde. Danach sind folgende vier Grundsätze auch für unser zahnärztliches Handeln besonders wichtig: die Autonomie des Patienten, das Gebot des Wohltuns, das Gebot des Nichtschadens und das Gebot zur Fairness. Es entsteht ein Handlungsrahmen, der nicht dogmatisch einengt, sondern allen Beteiligten die Verantwortung aufzeigt für eine in jeder Beziehung angemessene Handlungsweise.

Das Gebot der Autonomie

Die Autonomie des Patienten beruht neben der Würde auf dem Selbstbestimmungsrecht. Grundlage für den Patienten ist dafür eine ausreichende und angemessene Information über den zu entscheidenden Sachverhalt. Nach einer ausreichenden Beratung über das Behandlungsziel, die Alternativen, die Therapieschritte, Risiken und Kosten muss der Patient seine Zustimmung geben – oder ablehnen. Üblicherweise sprechen wir aber nicht die Sprache der einheimischen Bevölkerung in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Deshalb rate ich, sich frühzeitig um einheimische Übersetzer zu bemühen – manchmal benötigen wir sogar zwei Übersetzungen: in die Landessprache und in die Stammessprache. Im nächsten Schritt sollte man sich die wichtigsten Sätze – von der Begrüßung über Anamnese, Befund, Therapie, Verhaltensregeln bis zur Verabschiedung – notieren und wenn nötig in Lautschrift dazuschreiben, um die nötige persönliche Beziehung zu den Patienten herzustellen. Das macht den Übersetzer nicht unnötig, da es ja noch genügend weitere Fragen gibt, aber es entlastet.

Von den Patienten bekommen wir (oft) Dinge zu hören, die wir nicht in unsere medizinisch und rational geordnete Welt einordnen können. Der Respekt gebietet, diesen Standpunkt des Patienten unkommentiert zu lassen und zugleich mit unserem medizinischen Sachverstand einfach und klar zu formulieren und Ursachen und Therapieoptionen darzustellen.

Selten werden wir bei zahnärztlichen Einsätzen in abgelegenen Gebieten verschiedene Therapieoptionen anbieten können und den Patienten über Alternativen beraten. Trotzdem gibt es diese – und wenn es nur die Option ist, nicht zu behandeln. Je nach Ausrüstung sind wir ja sogar in der Lage, bei einem schmerzenden Zahn eine konservierende Behandlung, eine endodontische Therapie, eine Extraktion oder eben auch keine Behandlung durchzuführen. Da ist Aufklärung und Beratung durchaus ein Thema, vor allem wenn man noch die persönlichen Umstände des Patienten berücksichtigt. Alter, Familienstand, Mundhygiene, weitere Behandlungsmöglichkeiten und Termine, Wegstrecke pro Behandlung, finanzielle Mittel, allgemeines Gesundheitsbewusstsein – sicher lassen sich noch mehr Kriterien nennen, die in diese Entscheidungsfindung einfließen sollten. Die Autonomie des Patienten zu achten, entwickelt sich so zu einer komplexen Thematik, die vermutlich eine größere Herausforderung darstellt, als wir es hier in unserem gewohnten Umfeld erleben.

Das Gebot des Wohltuns

Das Gebot des Wohltuns ist eigentlich selbstverständlich – aber bei der praktischen Umsetzung geraten wir an Grenzen. Zum Wohltun gehören die Schmerzausschaltung, die Wiederherstellung der Kaufunktion und der Ästhetik sowie das orale Wohlbefinden. Um dies alles zu erreichen, ist eine belastbare Vertrauensbeziehung zwischen Patient und Behandler erforderlich, das Umfeld der Praxis beziehungsweise des Behandlungsraums muss angenehm und das Miteinander im Behandlungsteam unbelastet sein. Gelungenes Wohltun ist für alle Beteiligten höchste Motivation.

Was könnte das bei einem Einsatz noch bedeuten? Wenn ein Patient eine Tagesreise unternimmt, um mir seinen Zahn zu zeigen, den ich vor über 30 Jahren gefüllt habe, dann ist das Gebot des Wohltuns sicher erfüllt. Wohltun kann aber eben auch bedeuten, einen Zahn nicht zu erhalten, sondern zu ziehen, weil wir die Kompetenz haben, langfristige Folgen zu erkennen und diese unter den gegebenen Bedingungen besser abschätzen können. Wohltun bedeutet unter den Umständen zahnärztlichen Handelns in extremem Situationen (kurze Zeit, viele Patienten, eingeschränkte Möglichkeiten) das angemessenste Ergebnis zu erreichen, um dem Patienten möglichst langfristig zu helfen. Es ist einfach, wenn nur ein seit Monaten schmerzender Molar gezogen werden muss oder wenn der „Zahnbestand“ aus Wurzelresten auf Gingiva-Niveau besteht. Aber wie steht es mit einem maroden Frontzahn, der am folgenden Tag auf dem Hochzeitsbild möglichst nicht fehlen soll? Welche Kompromisse dürfen wir eingehen ohne die hier – im juristischen Sinn – nicht geltenden Leitlinien zu verlassen, die aber doch unser Gewissen bestimmen?

Das Gebot des Nichtschadens

Das Gebot nicht zu schaden stellt gewissermaßen die andere Seite des Gebots des Wohltuns dar. Schaden bedeutet, über das Ziel hinausschießen, also Behandlungsmaßnahmen durchzuführen, die unangemessen sind, die letztlich mehr schaden als nutzen, die nicht altersgerecht oder vom Aufwand her nicht zu verantworten sind. Nicht schaden – diese Forderung führt vor allem dann zum Konflikt zwischen Patient und Behandler, wenn unterschiedliche Vorstellungen bestehen über Materialien, Methoden, ästhetische Vorstellungen oder präventive Maßnahmen zur Mundhygiene, oder wenn die finanziellen Mittel für eine notwendige Behandlung nicht vorhanden sind.

Das Gebot nicht zu schaden findet seine Anwendung bei einem Einsatz vor allem in der Prävention. Prävention schadet nie, ist aber ein Prozess, den wir bei einem Einsatz in wenigen Wochen nicht installieren können. Daher ist es umso dringlicher, dass wir uns hier um nachhaltiges Handeln bemühen und einheimische Mitarbeiter schulen und einbinden. Das einmalige Verteilen von Zahnbürsten und Zahnpasta ist wichtig, aber nur der Beginn eines langen Weges. Wenn möglich sollte Prävention in der Zahnheilkunde auch nicht als isoliertes Programm initiiert werden. Mundhygiene gehört zur allgemeinen Körperhygiene und sollte so früh wie möglich ritualisiert ablaufen. Dazu müssen wir zuerst die Eltern aufklären und ihnen die Problematik so darstellen, dass sie selbst als Vorbild vorangehen – eine gewaltige Aufgabe, die wir selbst nicht vermitteln oder umsetzen können. Aber wir können als Zahnärzte unsere fachliche Autorität in die Schulung von Mitarbeitern einbringen, den Schulterschluss mit den Ärzten suchen und so die Mundhygiene als Teil einer Lerneinheit zum Beispiel in der Schule installieren. Jedes Kind sollte mehrfach in der Grundschule oder bei anderer Gelegenheit wie während einer Aktionswoche einer Sozialstation die entsprechenden Informationen bekommen: Zähneputzen, Zahnpasta, Ernährungslenkung, Kontrolle durch eine kompetente dentale Fachkraft und Fissurenversiegelung mit strenger Indikation.

Das Gebot des Nichtschadens hat noch andere Seiten. Da unter den speziellen Umständen eines zahnärztlichen Einsatzes kaum eine Übertherapie erfolgen wird, liegt die Problematik eher in der sehr reduzierten Befunderhebung. Es gibt zwar mobile Röntgen-Scanner – doch wer setzt diese für kurze Zeit im Ausland ein, ganz abgesehen von Kosten, Transport und Genehmigungen. Die Reduktion auf den „klinischen Blick“, die Vorgeschichte, den manuellen Befund sowie die berufliche Erfahrung schließt eine falsche Entscheidung nicht aus. Daher ist es sehr ratsam, den Kontakt zu einem Krankenhaus oder einer radiologischen Praxis herzustellen, um im Notfall auch aktuelle Röntgenbilder zu bekommen.

Und wie steht es mit der Hygiene? Hier sind wir herausgefordert. Wie kontaminationsfrei arbeiten wir selbst? Halten wir die Standards selbst ein, die wir von unserem Hilfspersonal verlangen? Sind unsere Anleitungen zur Aufbereitung der zahnärztlichen Instrumente klar und verständlich, die Geräte in Ordnung, das Verfallsdatum der Chemikalien noch nicht abgelaufen, die Konzentrationen für die Anwendung passend? Dabei sollten wir auch die klimatischen Verhältnisse berücksichtigen, die eventuell einschränkend wirken. Am besten macht man eine Bestandsaufnahme, beginnend mit dem Raum und den Geräten, mit den Instrumenten, deren Lagerung, den Materialien und dem Vorrat. Auch die Keimbelastung des Wassers lässt sich einfach prüfen, gegebenenfalls muss dieses aufbereitet oder beschafft werden.

Das Gebot zur Fairness

Das Gebot zur Fairness ist das Gegenstück zum Gebot der Autonomie des Patienten. Es stellt den Patienten mit seinen berechtigten Bedürfnissen im Kontext der Behandlung in sein soziales Umfeld. Dazu gehören der Patient selbst und seine Angehörigen, das Gemeinwesen, dann der Behandler und sein Team, die Sozialversicherung, aber auch alle weiteren Beteiligten, die eine zahnärztliche Praxis auf hohem Niveau am Laufen halten. Für jeden muss die Belastung angemessen sein, Überforderungen sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Dieser Rahmen ermöglicht dann, besondere Herausforderungen anzunehmen, sei es zeitlich oder durch Einsatz aller Kräfte oder finanziellen Ausgleich.

Wenn sich Zahnärzte und zahnärztliche Mitarbeiter auf den Weg machen, um Menschen ohne Zugang zu zahnärztlicher Behandlung zu helfen, scheint der Aspekt der Fairness zuerst einmal keine Rolle zu spielen. Wir helfen ja gerade auch aus dem Grund, weil wir es unfair finden, dass Menschen in unserem Fachgebiet keine Behandlung bekommen. Das Thema Fairness könnte da eine Rolle spielen, wie unser Angebot ankommt oder angenommen wird. Werden wir selbst mit den Anforderungen fertig? Schaffen wir den Patientenansturm oder gelingt es uns, zu sortieren in sehr dringende und weniger dringende Fälle? Dabei halte ich es für fair, wenn wir bei der Reihenfolge der Patienten auch berücksichtigen, wie lang ihre Wegstrecke war, die sie vielleicht zu Fuß zurückgelegt haben. Manche sind schon kurz nach Mitternacht aufgebrochen, um rechtzeitig da zu sein. Und sie wollen dann so früh als möglich wieder losgehen, um nicht erst tief in der Nacht zu Hause anzukommen.

Haben wir Zeit eingeplant für die ganz schwierigen Probleme, die meistens erst am Ende des Tages oder des Einsatzes kommen, weil die Personen sich vor den anderen nicht trauen? Wie regeln wir die Bezahlung unseres Dienstes? Um das zu beantworten müssen wir mit unserem einheimischen Ansprechpartner eine transparente Lösung treffen. Dabei gibt es verschiedene Modelle: Pauschalgebühr für Einzelne oder Familien, Einzelgebühr für einzelne Leistungen oder Naturalien. Eine kostenlose Behandlung dürfte eher die Ausnahme bleiben, sollte aber im Einzelfall gewährt werden. Problematisch wird es, wenn Personen aus der wohlhabenden Schicht vorfahren und sich mit finanziellen Mitteln „deutsche Zahnheilkunde“ erkaufen wollen. Wie fair ist es, sie zurückzuweisen? Hier ist es gut, wenn wir vorher schon Kontakt mit den zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen aufgenommen haben, die unserem Einsatzort am nächsten sind. Eine Überweisung hilft ihnen und schafft uns den Freiraum, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ganz abgesehen davon, ist ein kollegialer Austausch eine gute Möglichkeit, die von unserem Einsatz initiierte Arbeit weiterzuführen – ein Beitrag zur kollegialen Fairness.

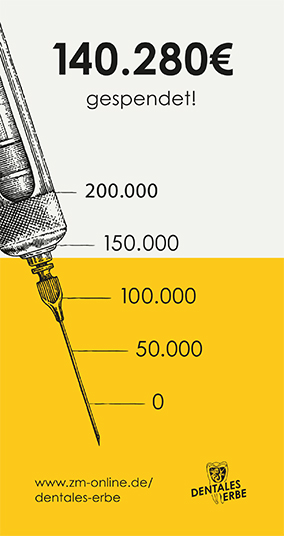

In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die Unterstützung aus Deutschland zu sprechen kommen. Bei allen Einsätzen, die ich seit 1976 gemacht habe, wurde ich von Kollegen, Depots, Herstellern, Patienten, Kirchengemeinden und Privatpersonen in einer Weise unterstützt, wie ich es nicht erwartet habe. Das ist mehr als fair! Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und hoffe, dass alle, die solch ein Abenteuer unternehmen, eine ähnliche Erfahrung machen – Voraussetzung ist, dass wir unser Vorhaben vor und nach dem Einsatz kommunizieren.

###more### ###title###

###title### ###more###

Christliche Grundsätze

In Ergänzung zu den vier vorgestellten Prinzipien möchte ich noch auf die ethischen Grundsätze eingehen, die sich aus der christlichen Dogmatik ableiten lassen.

Sehr bekannt ist die „Goldene Regel“ aus der Bergpredigt [Matthäus 7, 12]: Salopp formuliert: Behandelt die Leute so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Da man für sich selbst vermutlich immer das Optimum möchte, ist es sicher hilfreich, sich vorzustellen: Was wäre, wenn wir die Plätze tauschen? Wie dankbar wäre ich für die Geduld, das Einfühlungsvermögen und die Sorgfalt des Behandlers!

Das Gebot der Nächstenliebe finden wir in Matthäus 22, 37: Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das zweite ist gleichwichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.

Hier wird das Gebot der Nächstenliebe mit der Liebe zu Gott verbunden. Diese Verbindung zwischen der Liebe Gottes zu mir und meiner Tätigkeit am Nächsten war auch die Antwort, die ich den fragenden Patienten gegeben habe. Meist waren sie überrascht und erstaunt. Da ihnen aber die Autorität einer höheren Macht selbstverständlich war, wurde die Antwort wohlwollend akzeptiert. Gleichzeitig bewahrt mich diese Haltung davor, mich arrogant über diese Menschen zu stellen, die oft nur wenig Schulbildung hatten oder auch Analphabeten waren. So konnten sie die Hilfe einordnen und waren doppelt beschenkt – durch die erfahrene Hilfe und auch durch die Begegnung mit sonst fremden Menschen, die aber durch ihre Haltung ihnen doch sehr nahegekommen sind.

Wer aber ist mein Nächster? Dazu gibt Jesus die Antwort im Gleichnis vom Barmherzigen Samariter [Lukas 10, 25-37]. Die Antwort überrascht: Der Nächste ist der, der meine unmittelbare Hilfe braucht, unabhängig seiner gesellschaftlichen Zugehörigkeit. Und die barmherzige Tat schließt auch die weitere Fürsorge ein. Diese Liebe zum Nächsten gilt bedingungslos: Mann oder Frau, Greis oder Kind, Mestize, Indigene, Ureinwohner oder Stadtmensch, „Sklave oder Freier“ – im Prinzip hebt schon das Neue Testament alle diese Unterschiede auf: Wir sind eins in Christus [Galater 3, 28]. Auf unsere Tätigkeit bezogen bedeutet dies, dass wir die zahnärztliche Behandlung durchführen, ohne Unterschiede zu machen. Und wenn wir Einschränkungen vornehmen müssen, dann nur nach medizinischer Indikation und das in Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort.

Natürlich geht es auch ums Geld. Interessant ist, dass im Neuen Testament mehr Verse über den Umgang mit Geld zu finden sind als über das Gebet. Da wir in Deutschland sehr bevorzugt leben, geht die Spendenhöhe pro Jahr in die Milliarden. Eigentum verpflichtet, der Besitz an Geld ebenfalls. „Euer Überfluss helfe ihrem Mangel […] damit ein Ausgleich hergestellt wird“ [2. Korinther 8, 14]. Diese Empfehlung von Paulus an die Gemeinde in Korinth zur Unterstützung der verarmten Jerusalemer Urgemeinde ist für Christen heute noch eine eindeutige Ansage, notleidenden Menschen finanziell zu helfen. Allerdings war dies auch immer mit transparenten Transaktionen und öffentlicher Rechenschaft verbunden und damit eine klare Ansage gegen Korruption und Günstlingswirtschaft.

Dr. Joachim Kauffmann ist niedergelassener Zahnarzt in Kernen i.R.(bei Stuttgart). Er reflektiert hier seine Erfahrungen aus über 20 Hilfseinsätzen in Mexico und Tansania, mit Hilfskräften,mit Ärzten, mit Hilfsorganisationen und mit Studentengruppen.

Knigge für Hilfseinsätze

Das kleine Abc

Abenteuer:

Ein Kurzeinsatz ist an sich schon ein Abenteuer – vermeiden wir zusätzliche Risiken. Alleingänge sind nicht zu verantworten und die Gefahren durch Klima und Gelände, Pflanzen und Tiere nicht zu unterschätzen.

Bedürfnisse:

Wir sollen keine Bedürfnisse schaffen, wo keine vorhanden sind – die Wirklichkeit vor Ort ist nicht unsere. Und eine Anspruchsmentalität sollten wir auch nicht provozieren.

Entscheidungen:

Entscheidungen sind immer im Konsens und durch eine vorausgegangene gemeinsame Planungsphase zu fällen. Projekte sollten so strukturiert sein, dass sie von Einheimischen weitergeführt werden können.

Hilfe:

Wir dürfen Menschen um einen Gefallen, um Hilfe bitten! Damit machen wir uns verletzbar, würdigen die Fähigkeit der Einheimischen und verbessern so die Möglichkeit, auch ihnen zu helfen.

Respekt:

Wenn wir in einen anderen Kulturbereich kommen, ist es „anders“ – nicht besser oder schlechter. Was wir nicht verstehen oder uns seltsam erscheint, sollten wir nicht abwerten, sondern kommentarlos respektieren.

Verhalten:

Wir brauchen uns nicht zu verbiegen, sondern sollen durchaus spontan und natürlich sein, aber das Image von Touristen vermeiden: laute Gestik, auffällige/anstößige Kleidung (Schmuck), ungefragtes Fotografieren von Personen. Hilfreich ist: Die entsprechenden Personen beobachten, wie sie sich begrüßen, miteinander reden, sich berühren, wie sie Emotionen äußern – Freude wie Trauer. Besucher sind stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Unser äußeres Verhalten als Gruppe oder Einzelne kann sich positiv oder negativ auf unsere Gastgeber auswirken.

Versprechen:

Gebe nie ein Versprechen, das nicht eingehalten werden kann (Fotos schicken, Kleider, Waren, usw.). Es ist wirklich besser, nichts zu versprechen, als das Versprochene nicht einzuhalten.

Zeitverständnis:

Die Uhr bestimmt unseren Tagesablauf und unsere Arbeitsstruktur: Wir sind Zeit-orientiert, unsere Gastgeber und Mitarbeiter aber orientieren sich an Ereignissen. Das führt oft zu Konflikten. Wir müssen uns einem anderen Zeitgefühl, einem anderen Rhythmus anpassen und auch Wartezeiten tolerieren. Voreilige Worte und Aktionen können viel zerstören. Vielmehr sollten wir für das gemeinsame Arbeiten konkrete Absprachen treffen.