So verbessern Sie Ihren Workflow

In Deutschland werden pro Jahr in der Zahnmedizin circa 57 Millionen Röntgenaufnahmen angefertigt, in den übrigen Disziplinen der Medizin sind es etwa 83 Millionen [Nekolla et al., 2017]. Damit hat die zahnärztliche Teilradiologie einen Anteil von fast 41 Prozent an allen medizinischen Röntgenaufnahmen.

Im Jahr 2016 waren 68 Prozent der über die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) abgerechneten Röntgenleistungen intraorale Aufnahmen, 29 Prozent entfielen auf Panoramaaufnahmen (OPG) und 3 Prozent auf andere [KZBV, Jahrbuch 2017]. Zwar gibt es über die Aufteilung in analoge filmbasierte und digitale Aufnahmen keine präzisen Daten, aber man kann aktuell davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Röntgengeräte mit digitalen Bildempfängern betrieben werden – bei steigender Tendenz.

Vergleich analoger und digitaler Workflow

Dass sich die Rahmenbedingen beim zahnärztlichen Röntgen gerade grundlegend wandeln, erkennt man bei einem Vergleich der analogen mit den digitalen Röntgenverfahren. Beim filmbasierten Röntgen sind die Arbeitsabläufe mit wenigen Schritten umschrieben:

röntgen

Film entwickeln

Film am Lichtkasten befunden

Dokumentation in der Krankenakte

Beim digitalen Röntgen sind die Abläufe wesentlich umfangreicher:

Benutzer anmelden

Patientendaten eingeben

Auftrag schreiben

röntgen

gegebenenfalls Speicherfolie scannen

Bild bearbeiten

Bild befunden

speichern, sichern, dokumentieren

Benutzer abmelden

Bei dieser Gegenüberstellung drängt sich die Frage auf, welche Vorteile die digitale Technik hat beziehungsweise warum sich ein Umsteigen lohnt. Folgende Punkte sprechen für digitales Röntgen:

schnelle Bilderzeugung

keine Geräte und Verbrauchsmaterialien für die Filmentwicklung

keine Konstanzprüfung der Filmverarbeitung

keine Chemikalien (Entsorgung)

wenig Verbrauchsmaterialien

Möglichkeit der Bildbearbeitung

reduzierte Strahlenexposition

einfache Archivierung

Einbindung in die digitale Krankenakte

einfacher Datentransport

dreidimensionale Bildgebung

Der Wechsel von Analog auf Digital ergibt sich zwangsläufig, wenn man die Digitale Volumentomografie (DVT) nutzen möchte. Oder wenn man sich ein neues OPG-Gerät kaufen muss: Die Industrie bietet praktisch nur noch digitale Ausführungen an. Wer plant, papiergestützte Krankenakten abzuschaffen, für den bietet es sich an, auch das Röntgen zu digitalisieren, damit alle Patientenunterlagen in einem System verwaltet werden können.

Bei einer Praxisneugründung wird man ebenfalls zukunftsorientiert digital einsteigen, hingegen sollte bei einer geplanten Praxisabgabe oder nach einer Übernahme kritisch geprüft werden, ob die Einführung des digitalen Röntgens zum aktuellen Zeitpunkt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist.

Anwendungs- und Einsatzgebiete

Wie aus der Gegenüberstellung von analogem und digitalem Röntgen deutlich wird, verändert die neue Technik die Arbeitsabläufe in der Praxis und stellt neue Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten des Digitalen muss überlegt werden, in welcher Weise das digitale Röntgen sinnvoll und effizient eingebunden wird. Folgende Aspekte sind hier relevant:

Anfertigung der Röntgenaufnahmen durch Assistenzpersonal (Bedienung, Qualifikation)

schnelle Generierung qualitativ hochwertiger Aufnahmen

Befundung am Behandlungsstuhl (ausgenommen DVT-Aufnahmen)

Unterstützung durch das Röntgenprogramm bei der Auswertung

verordnungskonforme Dokumentation der Röntgenuntersuchung

einfacher Austausch von Röntgenaufnahmen mit Kollegen

Unterstützung durch das Röntgenprogramm bei der Konstanzprüfung

Unterstützung bei der Zusammenstellung der Unterlagen für die zahnärztliche Röntgenstelle

Anwendungssichere Soft- und Hardware

Nicht zu vergessen ist die Unterstützung bei der Positionierung intraoraler Detektoren und bei der Tubusausrichtung sowie bei der Patientenpositionierung bei extraoralen Verfahren.

Betrachtet man einen routinemäßigen digitalen Röntgenvorgang einmal systematisch, dann ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

Patientendaten aufrufen

Auftragsart auswählen

Röntgengerät ansteuern (beim intraoralen Röntgen Sensor aktivieren)

Patient positionieren (beim intraoralen Röntgen zusätzlich Sensor platzieren)

Aufnahme auslösen

Expositionsdaten registrieren

Aufnahme visualisieren

Aufnahme gegebenenfalls nachbearbeiten

Aufnahme befunden

Aufnahme speichern

Organisation in der Praxis

Stand-alone-Lösung

Bei einer sicher nicht selten vorkommenden Praxissituation mit einem Röntgenraum, in dem ein Tubusgerät und ein Panoramagerät desselben Herstellers installiert sind, kann man den Röntgenbetrieb als „Stand-alone-Lösung“ durchführen. Die Patientendaten werden dann einmalig in das Röntgenprogramm eingegeben und können bei weiteren Aufnahmen per Patientenauswahl aufgerufen werden. Ergonomisch optimieren kann man den Vorgang, wenn die Patientendaten aus dem Abrechnungsprogramm übernommen werden, was Praxis- und Röntgensoftware meist komplikationslos erlauben.

Der Autor hat allerdings selbst schon bei dieser banalen Schnittstelle Fehlersituationen erlebt, die zur „Weigerung“ des Röntgenprogramms geführt haben, den neuen Patienten anzulegen. Der Fehler lag zwar streng genommen beim Benutzer, aber die Programme gaben keinen Hinweis auf eine unlogische Eingabe, so dass man weder gewarnt wurde noch Hinweise zur Fehlerbehebung bekommen hätte.

Nutzung mehrerer Geräte

Will man Modalitäten – also Medizingeräte, die der Bildgebung dienen – unterschiedlicher Hersteller nebeneinander verwenden, um sich für unterschiedliche Röntgenverfahren jeweils optimale Hardwarebedingungen zu schaffen, und sollen die Röntgenaufnahmen an unterschiedlichen Stellen in der Praxis betrachtet und befundet werden, wird die Sache komplizierter. Man hat dann in der Regel verschiedene Röntgensoftware, was bedeutet, dass die Aufnahmen in dem jeweiligen Programm archiviert und damit nicht gemeinsam betrachtet werden können.

Hinzu kommt unterschiedliche Software, mit der die Röntgenbilder am Monitor dargestellt und nachbearbeitet werden – ein Umstand, der die Komplexität insgesamt erhöht, effiziente Bedienungsautomatismen hemmt und zusätzliches Fehlerpotenzial generiert. Die Lösung besteht in einem Picture Archiving and Communication System (PACS), mit dem Bilddaten unterschiedlichster Modalitäten gemeinsam verwaltet, betrachtet und befundet werden können. Die Anschaffung ist allerdings leider eine zusätzliche und zudem teure Investition. Inzwischen hat die Industrie diese Problematik erkannt und beginnt, auch die Einbindung von Geräten anderer Hersteller zu ermöglichen.

Der Workflow beim digitalen Röntgen

Patientendaten aufrufen

Bei der Auswahl des Patienten, der geröntgt werden soll, können leicht Fehler gemacht werden. Eine Namensähnlichkeit, identische Geburtsdaten, Missverständnisse beim Aufrufen eines Patienten im Warteraum von Röntgenabteilungen in Kliniken und schließlich auch die Unaufmerksamkeit des Personals können dazu führen, dass Röntgenaufnahmen falschen Patienten zugeordnet werden. Sicher nicht üblich, aber durchaus in Betracht zu ziehen wäre hier, den Patienten mit einem Blick auf den Monitor bestätigen zu lassen, dass seine Daten angezeigt werden. Man könnte sich mit den heutigen digitalen Möglichkeiten etliche andere Verfahren vorstellen, um an dieser Stelle Fehler zu vermeiden. Hier geht es um Arbeitssicherheit und Patientenschutz und die entsprechenden Mitarbeiterinnen sollten zu diesem Thema sensibilisiert sein.

Auftrag auswählen und Gerät ansteuern

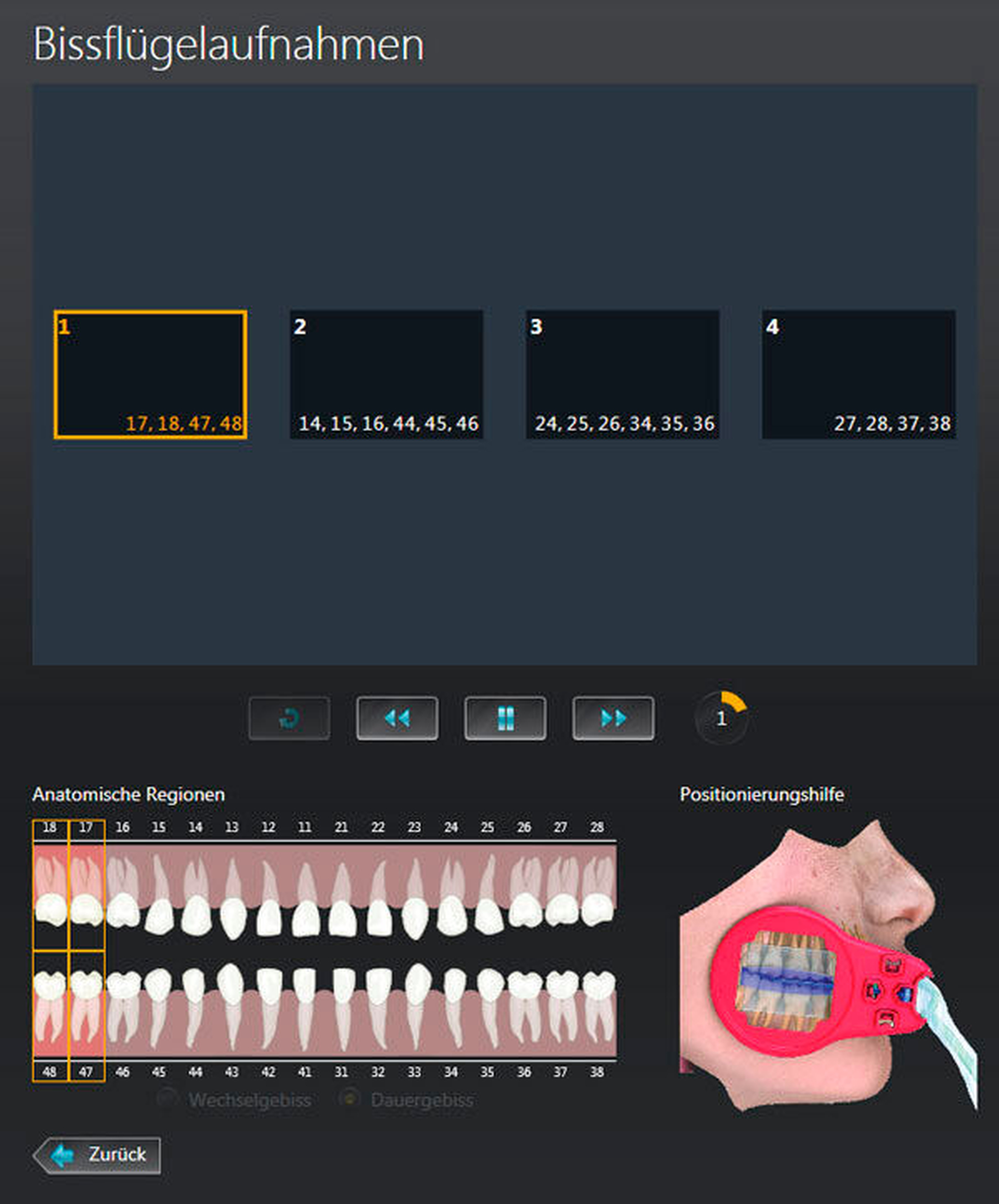

Nach dem Aufruf der Patientendaten muss der Software mitgeteilt werden, welche Röntgenaufnahme durchgeführt werden soll. Warum ist diese Information relevant und was passiert, wenn an dieser Stelle Fehler gemacht werden? Für Aufnahmeserien (zum Beispiel Bissflügelaufnahmen oder Röntgenstaten) kann die Software den Anwender dabei unterstützen, dass die Orientierung und spätere Anordnung der Bilder auf dem Monitor logisch erfolgt (Abbildung 1).

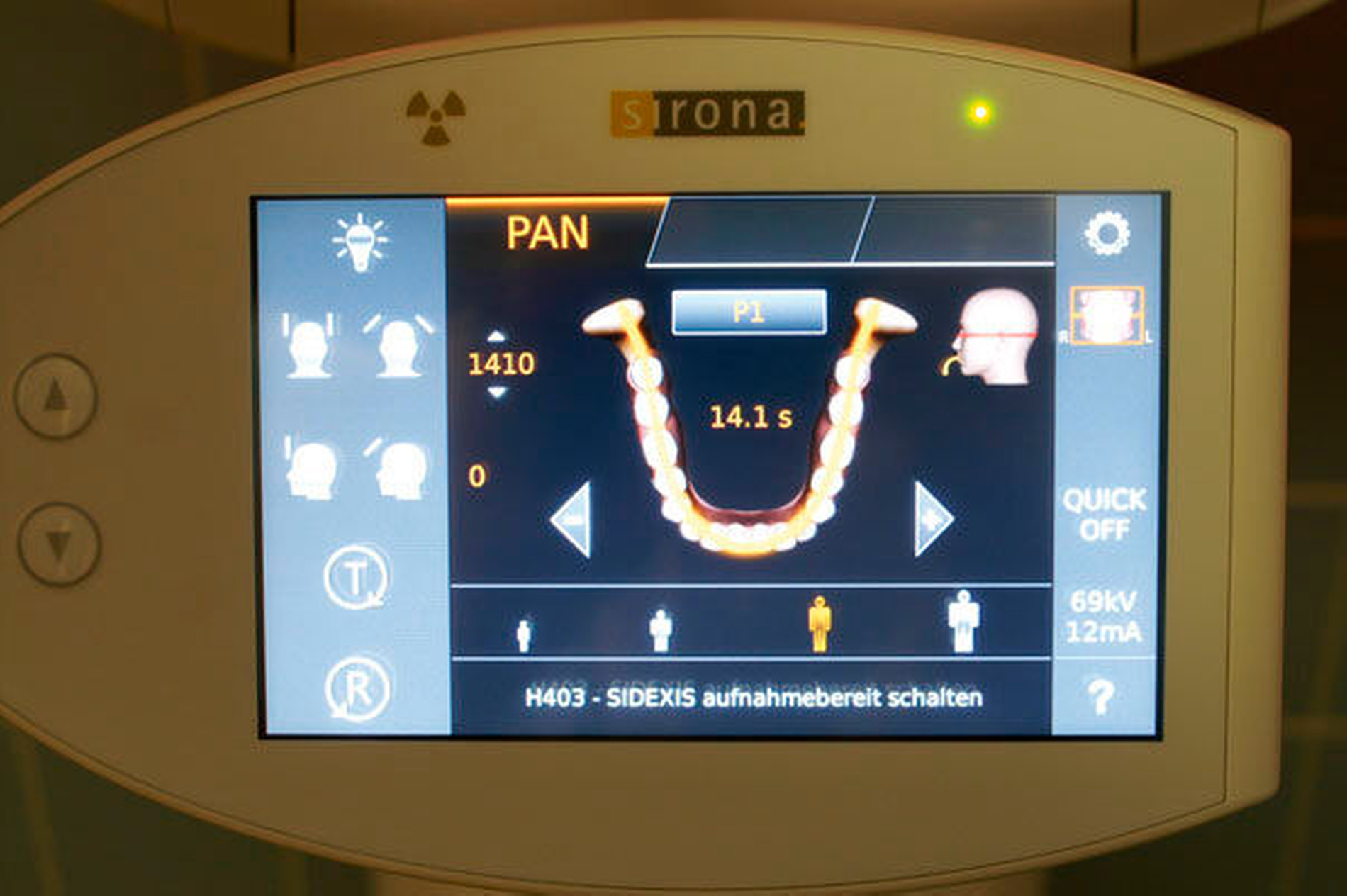

Bei Systemen, bei denen die Ansteuerung des Röntgengeräts (zum Beispiel OPG) am PC erfolgt, wird an dieser Stelle festgelegt, welches Programm durchgeführt wird, also zum Beispiel „Halbseiten-OPG“ oder „Kinderprogramm für OPG“. Auch Parameter wie die Kieferform und die Dosiseinstellungen werden an dieser Stelle ausgewählt. Der Vorteil dabei ist, dass man auf einem großen Monitor viele Auswahlmöglichkeiten parallel darstellen und somit auswählen kann (Abbildung 2).

Ein anderes Prinzip (bei der Durchführung extraoraler Aufnahmeverfahren) ist, das Röntgenprogramm und die Expositionsdaten am Röntgengerät selbst auszuwählen. Vorteil hierbei ist, dass man den Patienten unmittelbar vor sich hat (Dosisfestlegung, Kieferformauswahl), als Nachteil schlägt zu Buche, dass die üblicherweise kleinen Bedienfelder an den Röntgengeräten (Touchscreens oder Tastenfelder in Verbindung mit kleinen Monitoren) unterschiedliche Auswahloptionen nicht gleichzeitig darstellen können und man deswegen gegebenenfalls mehrere Menüebenen bearbeiten muss (Abbildung 3). Hierbei besteht die Gefahr, dass einfache Standardeinstellungen bevorzugt und komplizierter auszuwählende Optionen seltener genutzt werden, wodurch es zu einer unnötig hohen Strahlenbelastung kommen kann.

Wie kann Software bei diesem Arbeitsschritt unterstützen? In all den Fällen, in denen der Bediener beim Auslösen der Aufnahme keine Möglichkeit hat, die eingestellten Parameter zu sehen (Auslösen außerhalb des Röntgenraums), könnte eine akustische Unterstützung hilfreich sein. Es dürfte heutzutage technisch kein Problem sein, folgende Ansage zu erzeugen: „Herr Müller, 48 Jahre, Halbseiten-OPG links, Dosisvorwahl 3“.

Darüber hinaus sollten selbstverständlich Kombinationen von „ungewöhnlichen“ Auswahlparametern zumindest eine Nachfrage erzeugen. Zum Beispiel die Kombination Kinder-OPG und Dosisauswahl für einen kräftigen Erwachsenen sollte nicht ohne ausdrückliche Bestätigung (wenn überhaupt) möglich sein. Bei manchen Programmen werden das Alter und das Geschlecht des Patienten schon automatisch für Vorschläge bei der Dosisauswahl genutzt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Bedienung betrifft das intraorale Röntgen. Derzeit sind fast alle Tubusgeräte unabhängig von den Röntgenprogrammen zu bedienen. Das heißt, man kann vom Röntgenprogramm aus das Röntgengerät hinsichtlich Zahnregion und damit in der Regel verbundener Dosiseinstellung nicht anwählen. Und umgekehrt kann die Röntgensoftware die Expositionsdaten nicht erfassen und zur Aufnahme abspeichern. Das muss manuell erfolgen.

Wählt man also im Röntgenprogramm Zahn 27 als zu röntgenden Zahn aus, stellt aber am Röntgengerät auf Zahn 34 ein und röntgt ihn auch tatsächlich, kann die Software diese Abweichung nicht erkennen und kompensieren. Im DICOM®-Datensatz sind dann falsche Angaben gespeichert. Das betrifft im übrigen Sensor- und Speicherfolientechnik gleichermaßen. Beim intraoralen Sensor kommt noch ein weiterer kritischer Punkt hinzu: Da das Tubusgerät nicht mit der Software verbunden ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Strahlung ausgelöst wird, ohne dass der Sensor „empfangsbereit“ ist. Bei extraoralen Geräten ist das ausgeschlossen – technische Defekte einmal außer Acht gelassen. Beim intraoralen Röntgen mit Sensor muss der Bediener also die entsprechende Programmanzeige im Auge haben, wenn er auslöst.

Positionierung der Detektoren (intraoral)

Vor dem Auslösen steht der Arbeitsschritt an, der maßgeblich die spätere Aussagekraft der Aufnahme beeinflusst: die Positionierung des Sensors beziehungsweise der Speicherfolie. Bei der intraoralen Speicherfolientechnik muss der Workflow gegenüber der analogen Filmtechnik eigentlich nicht geändert werden – mit der Ausnahme, dass Hygieneschutzhüllen zum Einsatz kommen müssen, da die Speicherfolie ja hundertfach eingesetzt wird. Verwendet werden können die gleichen Positionierungshilfen (Rechtwinkeltechnik).

Intraorale Sensoren hingegen erfordern andere Haltersysteme und die Gewöhnung an deutlich dickere Detektoren mit gegenüber Film oder Speicherfolie vergleichsweise kleinerer Aufnahmefläche. Zudem sind Hygieneschutzhüllen erforderlich, die Sensor und Kabel vor Kontamination schützen. Diese sind aufgrund eigener Erfahrungen kritisch zu sehen, wenn sie Nähte haben, die aufplatzen können. Haltersysteme für Sensoren müssen exakt zu dem jeweiligen Sensor passen und sollten (intraoral) möglichst geringe Dimensionen haben, um die Positionierung des Sensors nicht zusätzlich zu erschweren.

Da die tatsächlich bildgebende Sensorfläche deutlich kleiner ist als es seine äußeren Dimensionen vermuten lassen, muss man nicht selten einen Sensor auch im Seitenzahnbereich „hochkant“ einsetzen, damit die Wurzelspitzen mit dem umgebenden Knochen dargestellt werden. Und es gibt aufgrund des Kabels Situationen, bei denen das sehr schwierig bis unmöglich wird – zum Beispiel bei Bissflügelaufnahmen von Patienten mit tiefem Biss. Die Entwicklung kabelloser Sensoren wäre also sehr zu begrüßen, vorausgesetzt die Sensoren werden dadurch nicht noch dicker.

Über die Film- und Sensor-Haltertechnik hinaus gibt es so gut wie keine Unterstützung durch Hard- oder Software für die intraorale Technik, außer der schon angesprochenen Abarbeitung vorgegebener Aufnahmeschemata bei mehreren Aufnahmen. Die Idee der Firma Morita, mit einer LED-Markierung die Positionierung des Tubus zu erleichtern (Abbildung 4) ist ein interessanter Ansatz. Da die Markierung allerdings nur auf die Wange projiziert wird, ist die Orientierungshilfe relativ grob. Bei korrekter Verwendung eines Sensorhalters sollte der relevante Zahn eigentlich zentral im Fokus liegen, auch ohne dass die Lage des Zentralstrahls auf die Wange projiziert wird.

Eine weitere gute Idee sei ebenfalls erwähnt: Beim Tubusgerät der Firma Planmeca befindet sich die Sensorhalterung direkt am Tubus und die Kabelführung erfolgt innerhalb des Gelenkarms (Abbildung 5). Der Sensor ist damit genau da, wo man ihn braucht, durch den Raum hängende Kabel gibt es nicht. Wenn aber eines Tages kabellose Sensoren auf den Markt kommen sollten, wäre dieses Problem ohnehin gelöst.

Positionierung des Patienten (extraoral)

Die Positionierung des Patienten für Panoramaaufnahmen wird Hardware-seitig durch Lichtmarkierungen unterstützt (Mittellinie, Frankfurter Horizontale und bei einigen Geräten zusätzlich noch Eckzahnlinie). Wenn man sich die Frankfurter Horizontale am Patienten anatomisch korrekt vorstellt und den Kopf entsprechend ausrichtet, sollte man ein gutes OPG erwarten können.

Der im Rahmen der Prüfungen durch die Röntgenstellen am häufigsten gefundene Fehler beim OPG ist aber eine zu starke Neigung des Patientenkopfes nach hinten. Überhaupt findet man suboptimal eingestellte OPGs nicht selten, offenbar gibt es einen Bedarf an mehr Unterstützung bei der Patientenpositionierung – oder aber die Fixierung des Patienten ist unzureichend, so dass er unmittelbar vor dem Auslösen seine Position noch verändern kann. Bei Dentsply-Sirona hat man versucht, mit einem „smarten“ frontalen Aufbiss-System eine Lösung zu finden (Abbildung 6).

Ob dieses patentierte Verfahren signifikante Verbesserungen bringt, ist nicht bekannt – Studien fehlen bislang. Generell sind nach den Erfahrungen des Autors die frontalen Positionierungshilfen vielfach zu labil und beim Einstellen unpraktisch. Ein bei Ungeübten oft zu beobachtender Fehler ist, dass der Patient nicht entspannt im Gerät steht, weil seine Kopfposition zu viel korrigiert wurde. Das birgt dann die Gefahr, dass der Patient seine Position verändert – bis hin zum Herausziehen des frontalen Aufbisses aus der Halterung. Hier funktioniert die Mensch-Maschine-Schnittstelle schlecht.

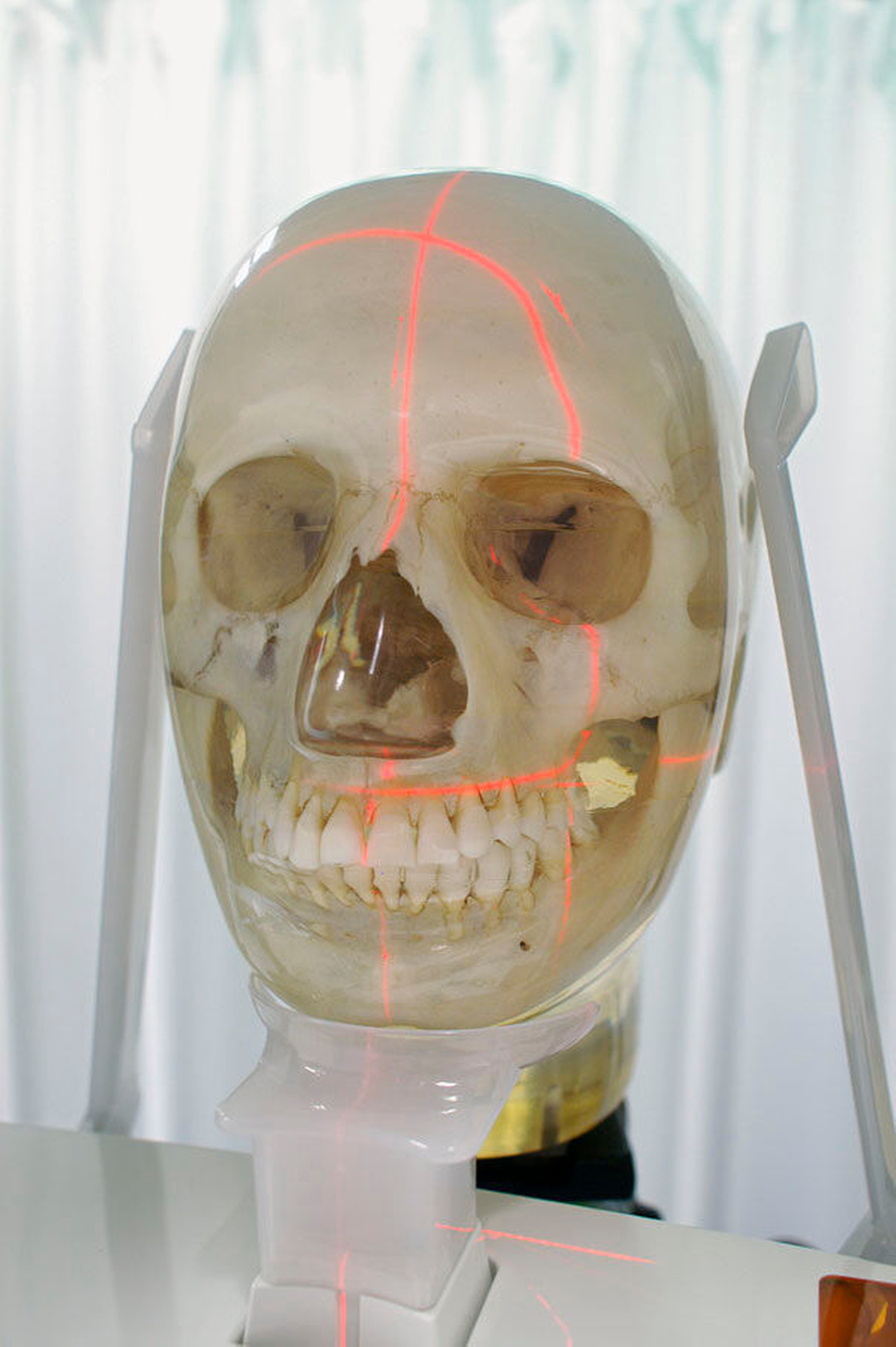

Bei DVT-Geräten kommt es bei der Patientenpositionierung insbesondere darauf an, das Field of Interest (FOI), also den diagnostisch relevanten Bereich, zu treffen. Aus Strahlenschutzgründen und zur Vermeidung eines erhöhten Befundungsaufwands ist angezeigt, das Volumen der Aufnahme möglichst klein zu halten, soweit das Gerät dies erlaubt. Die Positionierungshilfen, die dazu verwendet werden, ähneln denen beim OPG, haben aber eine andere Funktion. Sie bilden in den drei Raumebenen die Mittellinien des Field of View (FOV), also des darzustellenden Volumens, ab. Man muss sich also die Außengrenzen des FOV hinzudenken (Abbildung 7).

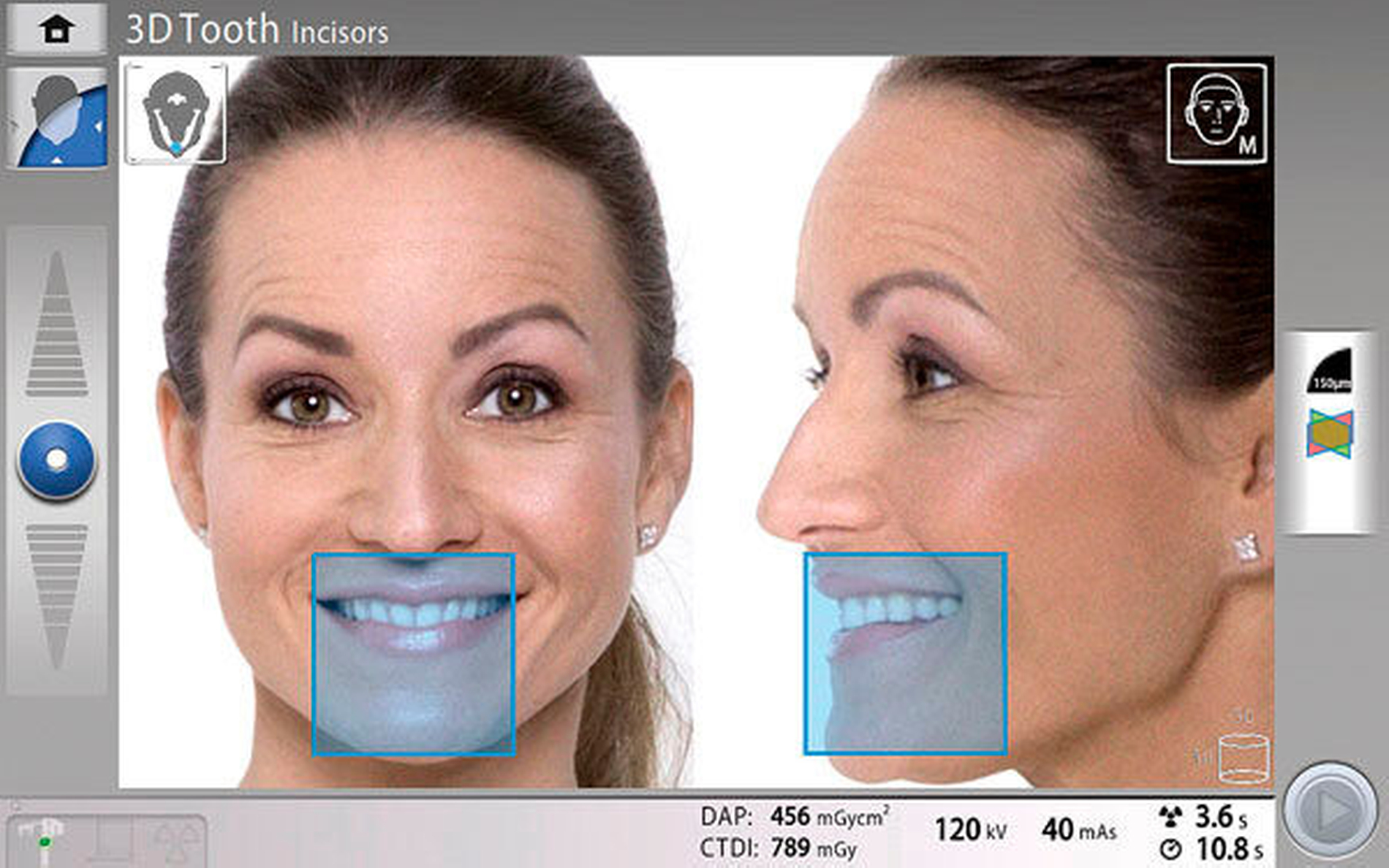

Planmeca versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass es auf ein Echtzeitbild des Patienten die Außengrenzen des FOV einblendet (Abbildung 8). Mir fehlen Erfahrungen mit dem System, aber es erscheint plausibel, dass dies ein guter Ansatz für eine genauere Positionierung ist.

Erfassung der Expositionsdaten

Der nächste Schritt im Workflow ist die Registrierung der Expositionsdaten. Dass man diesen Punkt im digitalen Zeitalter überhaupt ansprechen muss, ist eigentlich erstaunlich. Das ist zu einem Teil der Tatsache geschuldet, dass die strengen Anforderungen der deutschen Röntgenverordnung und Richtlinien kein internationaler Standard sind und deswegen bei ausländischen Herstellern nicht unbedingt berücksichtigt werden. Aber auch bei den deutschen Herstellern gibt es diesbezüglich Bedarf für Verbesserungen.

Die Situation ist bei extraoralen Röntgengeräten anders als bei intraoralen. Während bei OPG- und DVT-Geräten die tatsächlichen Expositionsdaten in der Regel vom Gerät an das Röntgenprogramm übermittelt werden, ist dies bei Tubusgeräten mit Ausnahme eines Geräts von Planmeca nicht der Fall, weil keine Verbindung zwischen Strahler und Röntgen-Software besteht, die eine automatische Übermittlung der tatsächlichen Belichtungsparameter ermöglichen würde.

Röntgenkontrollbücher sind bei digitalen Systemen Standard, teilweise laufen sie noch als extra aufzurufendes, separates Programm neben der eigentlichen Röntgensoftware (!). Um zu erreichen, dass bei intraoralen Aufnahmen im Röntgenkontrollbuch die Expositionsdaten erfasst werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die aber allesamt als unbefriedigend zu bezeichnen sind. Man kann (muss) die am Display angezeigten Daten notieren und nachträglich ins Röntgenkontrollbuch eintragen. Der Mensch muss die Mängel der Maschine kompensieren, statt von ihr unterstützt zu werden: Das ist das Gegenteil von ergonomischem Workflow.

Alternativ werden die Expositionsdaten für verschiedene Aufnahmesituationen (zum Beispiel „Erwachsener, oberer Molar“ oder „Kind, unterer Eckzahn“) einmalig im Röntgenprogramm hinterlegt und dann bei der entsprechenden Zahnauswahl (siehe oben bei „Auftragsart auswählen“) automatisch ins Röntgenkontrollbuch übertragen. Individuelle Korrekturen bei den Dosiseinstellungen müssen manuell übernommen, damit sie erfasst werden. Abgesehen vom Zeitaufwand ist die Fehleranfälligkeit solcher (analoger) Rezidive im digitalen Workflow ein Grund dafür, dass hier dringend Nachbesserung seitens der Industrie erfolgen muss.

Im nächsten Arbeitsschritt wird die Aufnahme visualisiert. Bei der Speicherfolientechnik bedeutet dies erst einmal, einen Scanvorgang durchzuführen. In jüngster Zeit haben sich auch Hersteller, die bislang ausschließlich auf Sensortechnik setzten, dazu entschieden, Speicherfolien und Scanner in ihre Produktpalette aufzunehmen (zum Beispiel Orangedental, Sirona, Planmeca). Das Prinzip des Auslesens der Folien ist mehr oder weniger dasselbe, aber im Handling der Speicherfolien, in ihren Dimensionen und in der Gestaltung des Scanners gibt es nennenswerte Unterschiede, auf die hier aber nicht im Detail eingegangen werden soll.

Die Visualisierung der Aufnahme

Intraorale Speicherfolien erlauben eine Projektion von beiden Seiten, auch wenn laut Herstellerangabe nur die angegebene Seite zum Strahler ausgerichtet werden soll. Dies kann dann dazu führen, dass eine spiegelverkehrte Aufnahme entsteht, was zu Seitenverwechslungen führen kann.

Allen digitalen Systemen ist gemeinsam, dass das, was der Zahnarzt auf dem Monitor geboten bekommt, das Ergebnis eines „Rechenprozesses“ ist, also von den Algorithmen abhängt, die die Programmierer schreiben. Im Regelfall ist das Resultat direkt brauchbar, eventuell müssen Bilder einmal um 90 Grad gedreht werden, was per Bilderkennungssoftware heutzutage eigentlich schon automatisch möglich sein sollte. Korrekturen in Helligkeit und Kontrast sind meist mit einer Mausfunktion unmittelbar möglich, so dass es nur wenige Sekunden braucht, bis man an die Befundung gehen kann, vorausgesetzt man steht oder sitzt vor einem Befundungsmonitor.

Zwei Software-basierte Hilfsmittel sind die Lupenfunktion und die Anordnung von Serienaufnahmen. Die Lupenfunktion ist insbesondere bei OPGs hilfreich, vorausgesetzt, sie ist in Form und Größe sinnvoll definierbar und erlaubt innerhalb des Vergrößerungsfeldes noch Korrekturen. Das ist leider nicht immer gegeben. Umständlich ist, dass man die Lupenfunktion meist über das Anklicken eines Icons aktivieren muss, das führt zu viel Mausbewegung auf dem Bildschirm. Überhaupt gibt es bei vielen Programmschritten die Notwendigkeit, größere Strecken mit der Maus zurückzulegen und an unterschiedlichen Bildschirmpositionen zu klicken, was den Prozess unnötig verlangsamt.

Die gleichzeitige Anordnung von mehreren Aufnahmen gleichen oder unterschiedlichen Datums in logischer Positionierung auf dem Monitor sollte durch Software unterstützt sein. Dies wird aktuell in unterschiedlicher Weise gewährleistet.

Die DVT-Auswertung

Bei DVT-Aufnahmen ist die Darstellung des Field of Interest wesentlich komplizierter als bei zweidimensionalen Bildern, da die primäre Präsentation des Volumens nicht automatisch die diagnostisch relevante Region wiedergibt. Ein Prinzip, das – in den Augen der Industrie – Zahnärzten die Betrachtung erleichtern soll, ist, dass die Software automatisch ein OPG aus dem Datensatz errechnet.

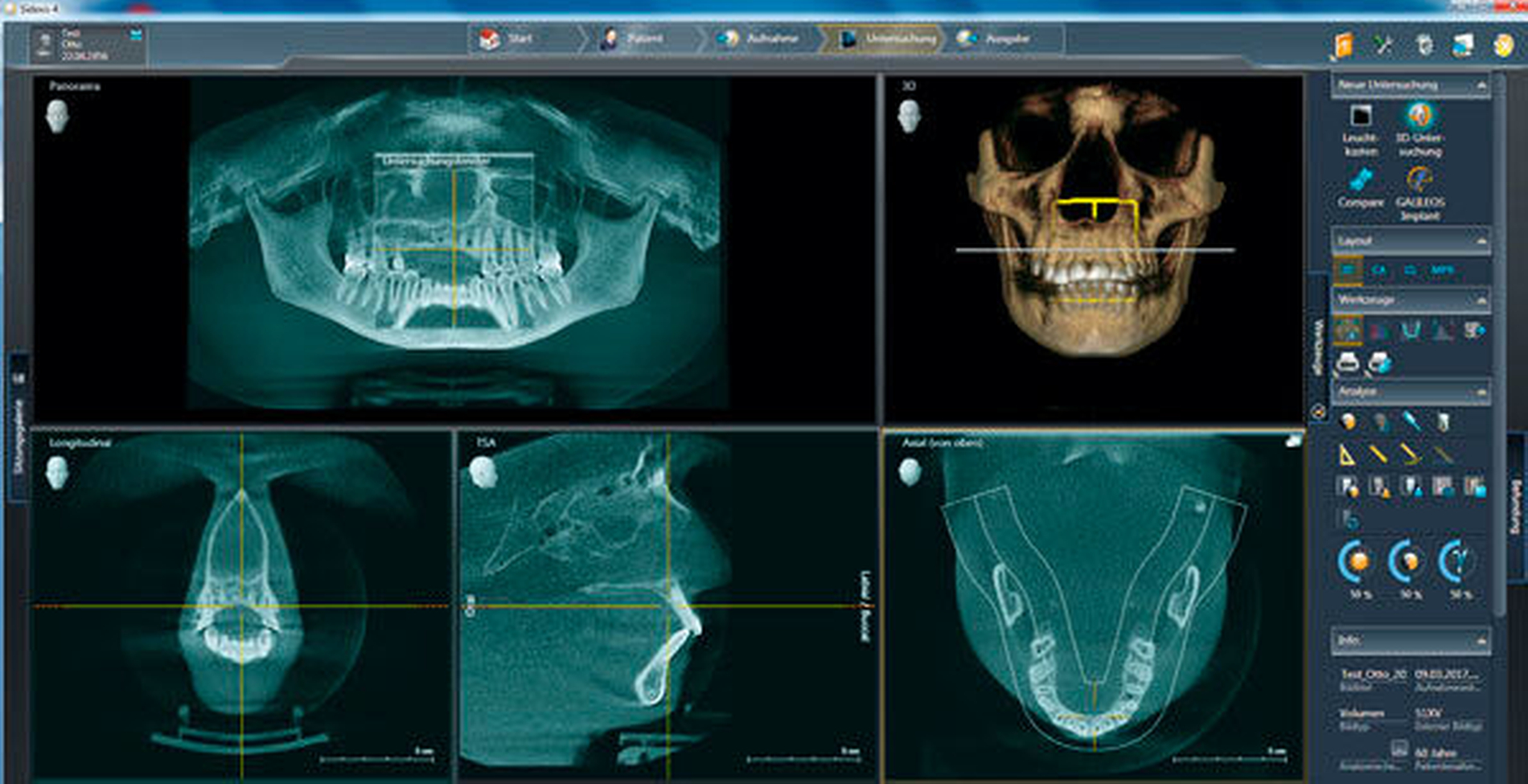

Das können allerdings nicht alle Programme automatisch und es funktioniert auch nur, wenn man mit großen Volumina (mindestens 8 cm Durchmesser) arbeitet. Durch Manövrieren im OPG gelangt man dann zum FOI und kann dort in den Ansichten der drei Raumebenen (Multiplanare Rekonstruktion, MPR) ins Detail gehen (Abbildung 9).

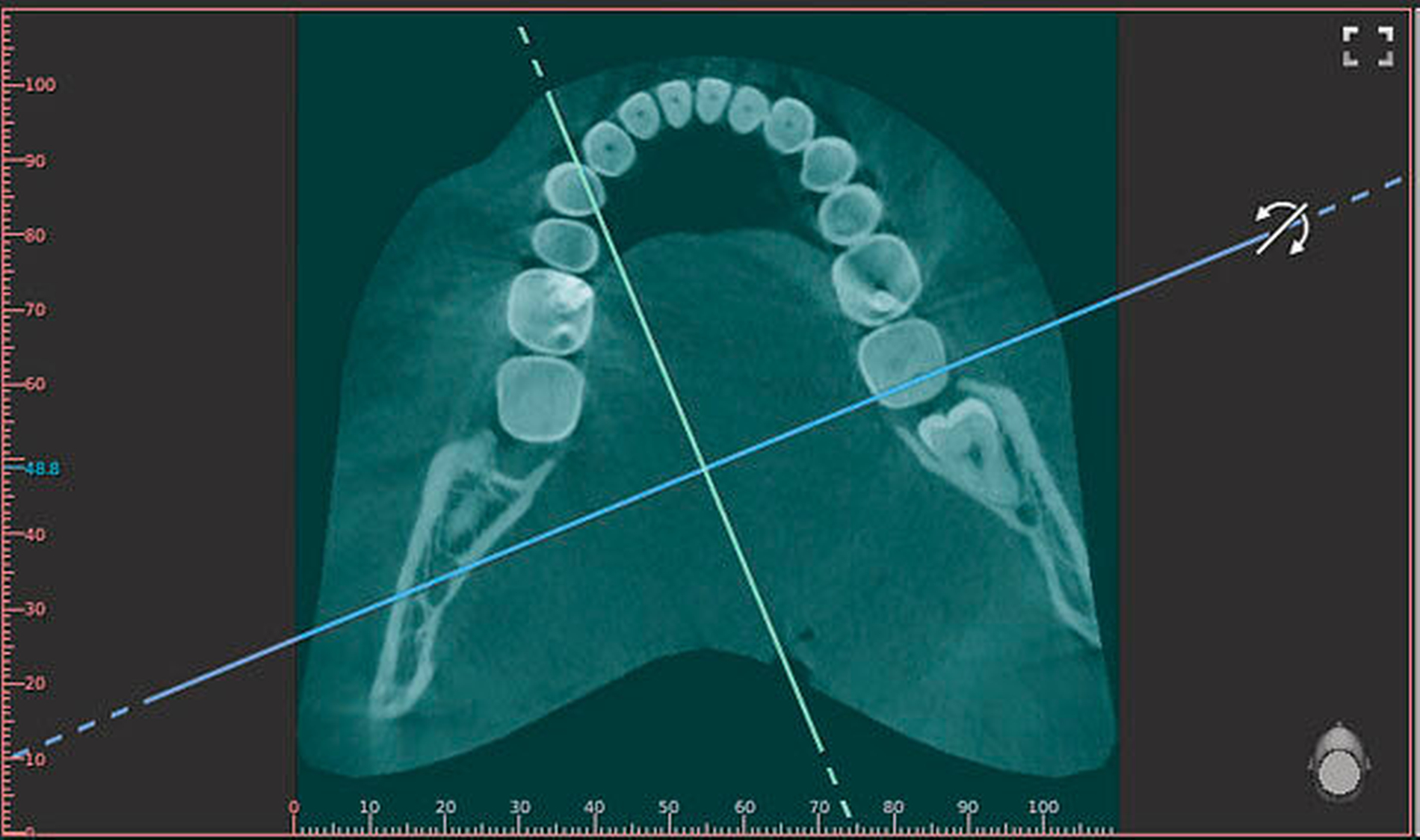

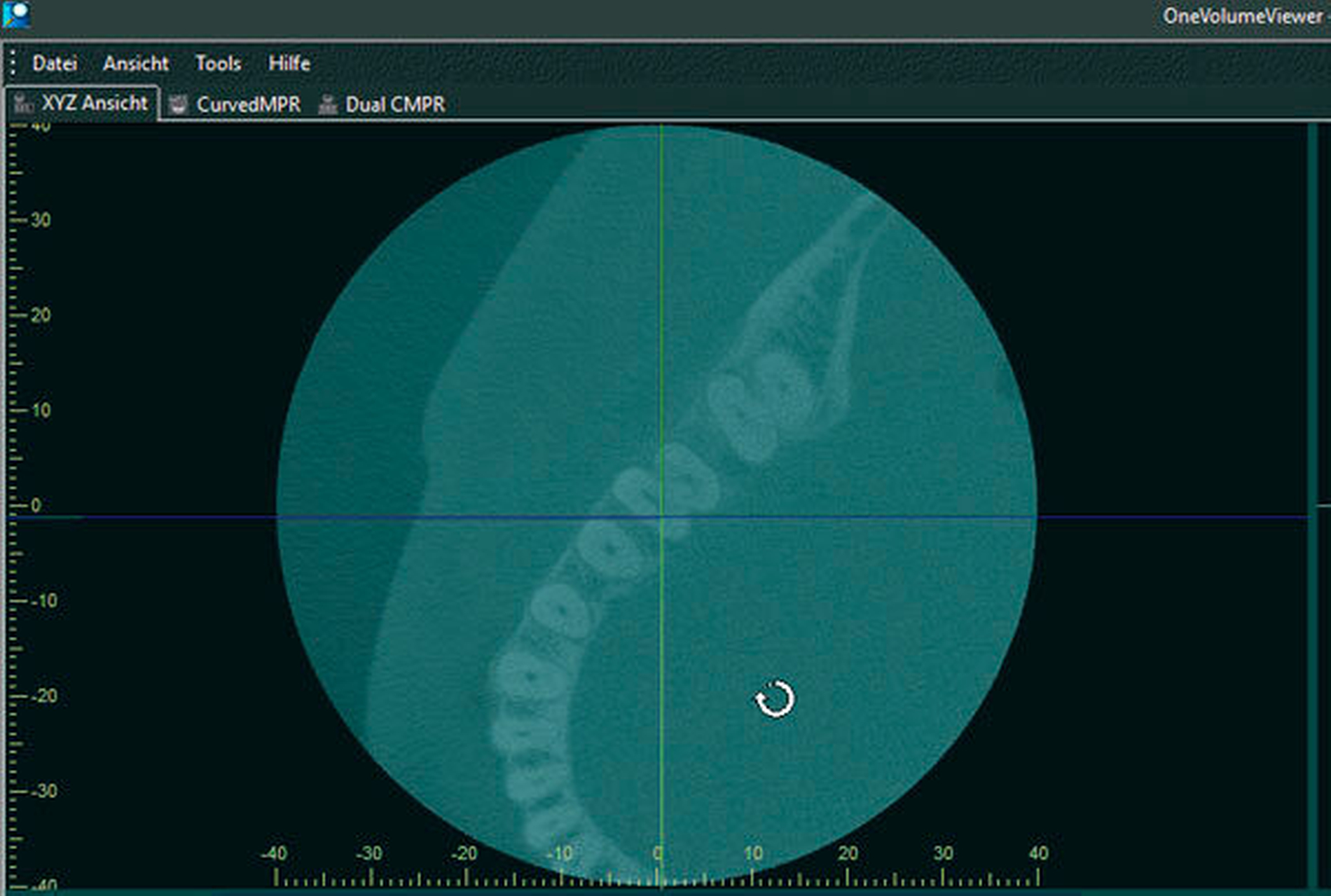

Andere Hersteller setzen gleich auf die MPR-Visualisierung, bei der es wiederum zwei Bearbeitungsprinzipien gibt: Ausrichtung der Schnittachsen vor dem Bild oder Ausrichtung des Bildes hinter den Schnittachsen (Abbildungen 10 und 11).

Beides führt am Ende zum gleichen Ergebnis und es bleibt den persönlichen Präferenzen überlassen, welches Prinzip man bevorzugt. Gut ist, wenn Programme beide Optionen haben (Vistasoft von Dürr, Romexis von Planmeca). Vor allem, wenn man gezwungen ist, mit unvertrauten Viewern zu arbeiten, ist das eine wesentliche Erleichterung. Bei dem doch erheblichen Aufwand, ein DVT-Volumen vollständig zu „durchfahren“, um keine Details zu übersehen, ist eine ergonomisch gute Bedienung ein echter Zeitfaktor.

Kombinationen von Tasten (Strg, Shift, Alt) und Mauselementen (Scrollrad, linke und rechte Maustaste) sollten es ermöglichen, die meisten häufig wiederkehrenden Programmfunktionen bedienen zu können, ohne ständig Icons anklicken oder Untermenüs öffnen zu müssen. Leider gibt es keine Norm dafür, welche gängigen Funktionen mit welchen Tasten- und Maus-Kombinationen auszuführen sind, so dass dies bei unterschiedlicher Software jeweils neu erlernt werden muss. Und gerade bei DVT-Aufnahmen, die man aus anderen Praxen erhält, sind ja Viewer dabei, mit deren Bedienung man nicht unbedingt vertraut ist.

Bildoptimierung und Befundung

Das Thema Bildbearbeitung – im Sinne von Hervorheben diagnostisch relevanter Strukturen – soll nur kurz thematisiert werden. In der Zahnmedizin ist dies noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, obwohl die meisten Röntgenprogramme viele Möglichkeiten bereithalten. Sie sind aber nicht röntgenspezifisch, sondern entsprechen marktüblichen Bildbearbeitungstools, ihre medizinisch-diagnostische Effizienz ist bislang kaum untersucht.

Der Schritt der Befundung ist die eigentliche zahnärztliche Leistung beim Röntgenbild, alle vorgenannten Tätigkeiten könn(t)en auch von Zahnmedizinischen Fachangestellten ausgeführt werden, wobei die Darstellung des FOI beim DVT sicherlich schon anspruchsvoll ist. Die Röntgenprogramme bieten in aller Regel Untermenüs an, in denen man Befunde festhalten kann. Eher verbreitet scheint zu sein, den Röntgenbefund in der Abrechnungssoftware zu notieren. Da das Schreiben von Befundberichten in der Zahnmedizin bislang eher unüblich war und mit dem DVT erst so richtig an Bedeutung gewinnt, ist der Umgang mit automatisierten Befundberichten noch ungewohnt. „Automatisiert“ heißt in dem Zusammenhang, dass Patienten- und Aufnahmedaten automatisch in den Bericht übertragen werden und nur der eigentliche Befundtext eingegeben werden muss. Die Spracherkennung eines diktierten Berichts, in der Allgemeinmedizin längst Usus, spielt in der Zahnmedizin noch eine eher untergeordnete Rolle.

Archivierung und Weitergabe der Aufnahme

Den abschließenden Arbeitsschritt, das Speichern der Röntgenaufnahme, erledigt die Software automatisch. Dabei kann per Voreinstellung definiert werden, wie lange „Rohdaten“ gespeichert bleiben sollen, die zum Beispiel bei Multischicht-OPGs die nachträgliche Bildoptimierung erlauben. Wird ein PACS (Picture Archiving and Communication System) verwendet, muss die Speicherung entsprechend definiert werden, wobei meist auch eine temporäre Bereithaltung im eigentlichen Röntgenprogramm erfolgt. Sollen Röntgenbilder zur Weitergabe an Kollegen oder die Zahnärztliche Röntgenstelle auf CD, DVD oder USB-Stick gespeichert werden, wird die Sache allerdings spannend.

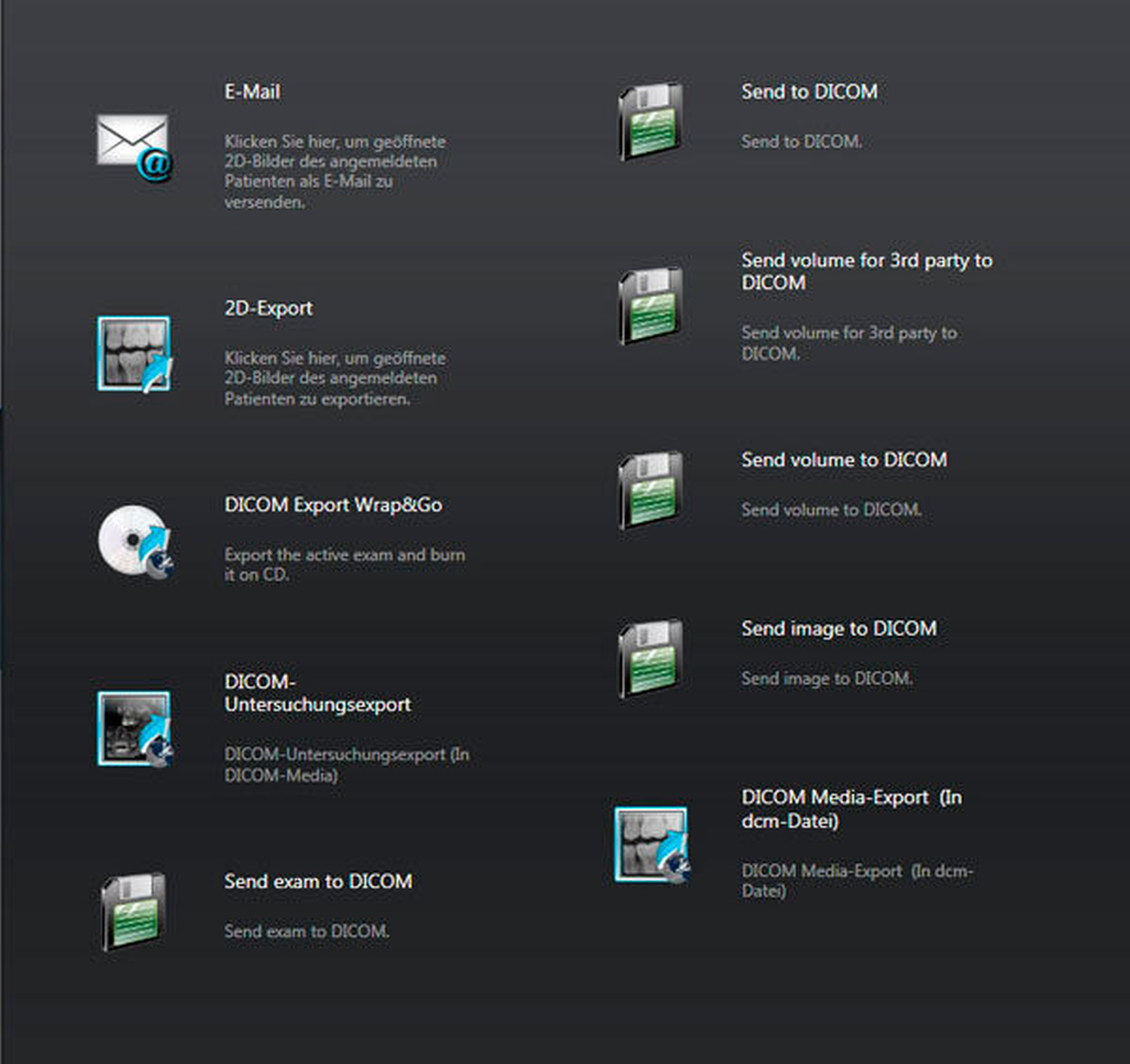

Für den gerne als praktische Lösung empfundenen Versand von digitalen Röntgenbildern per E-Mail halten die Röntgenprogramme in der Regel eine Funktion bereit, die Röntgenbilder mehr oder weniger komprimiert und mit mehr oder weniger Bild- und Patienteninformationen sendefertig macht. Diese oft als Default-eingestellte Lösung hat aber den Nachteil, dass der Datenschutz nicht eingehalten wird und die Datei streng genommen nicht befundungsfähig, weil komprimiert ist. Man könnte die Bilder als anonymisierte DICOM®-Dateien versenden, das ist aber in vielen Praxen noch nicht bekannt und führt beim Import eines solchen Fremdbildes vom Kollegen oft zu der Beschwerde, man könne das Bild nicht öffnen. Die Vielfalt der Möglichkeiten, Bilder zu exportieren, kann man in Abbildung 12 erkennen. Was hinter den jeweiligen Buttons steckt, welches Dateiformat also generiert wird, erschließt sich aber nicht ohne Weiteres.

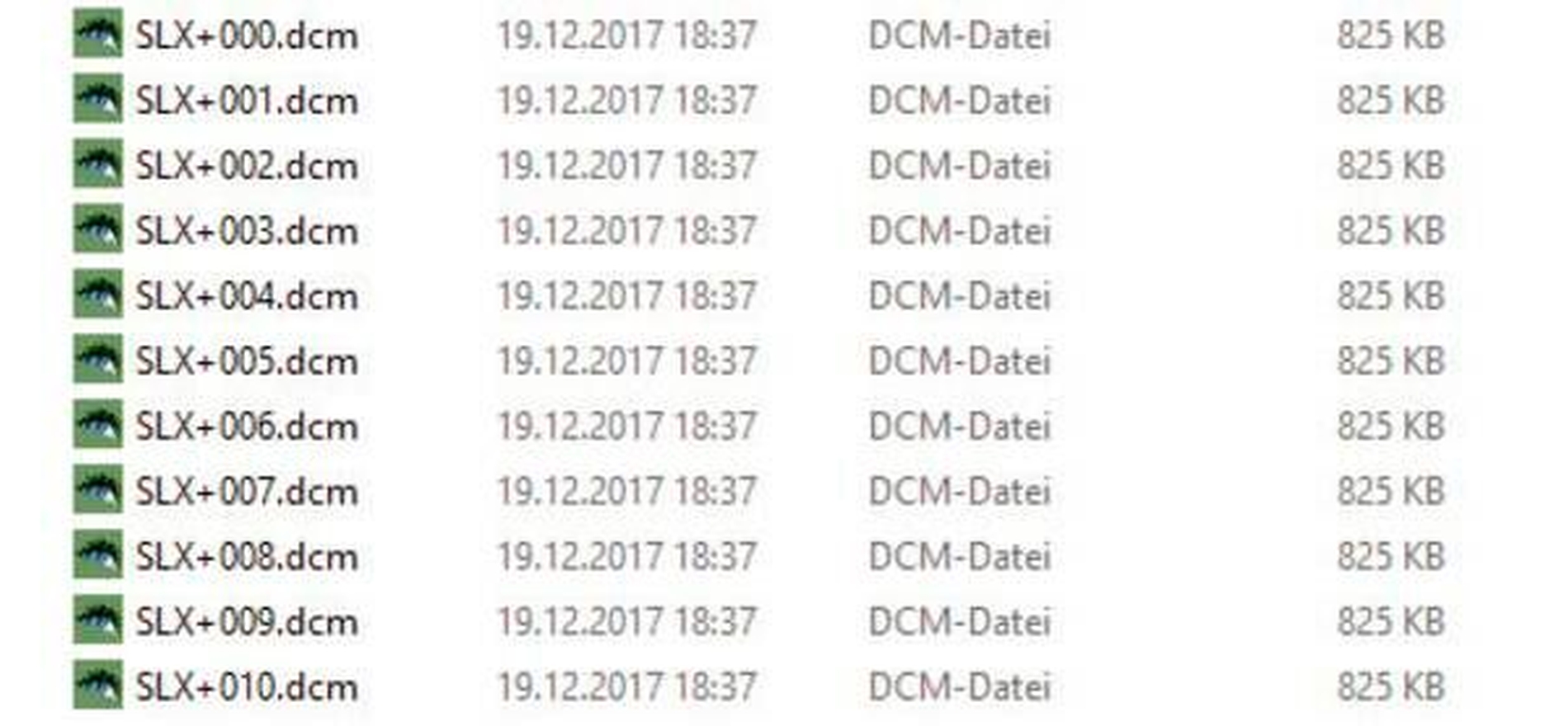

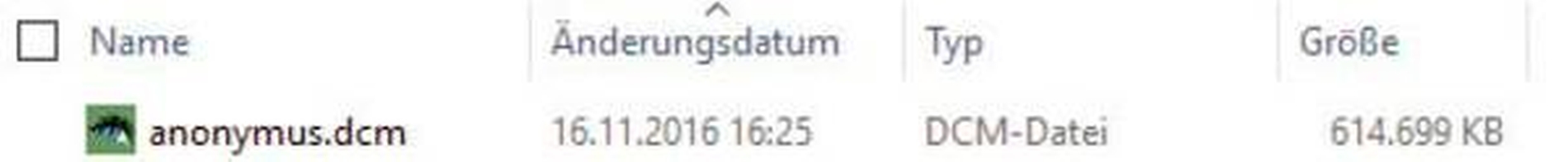

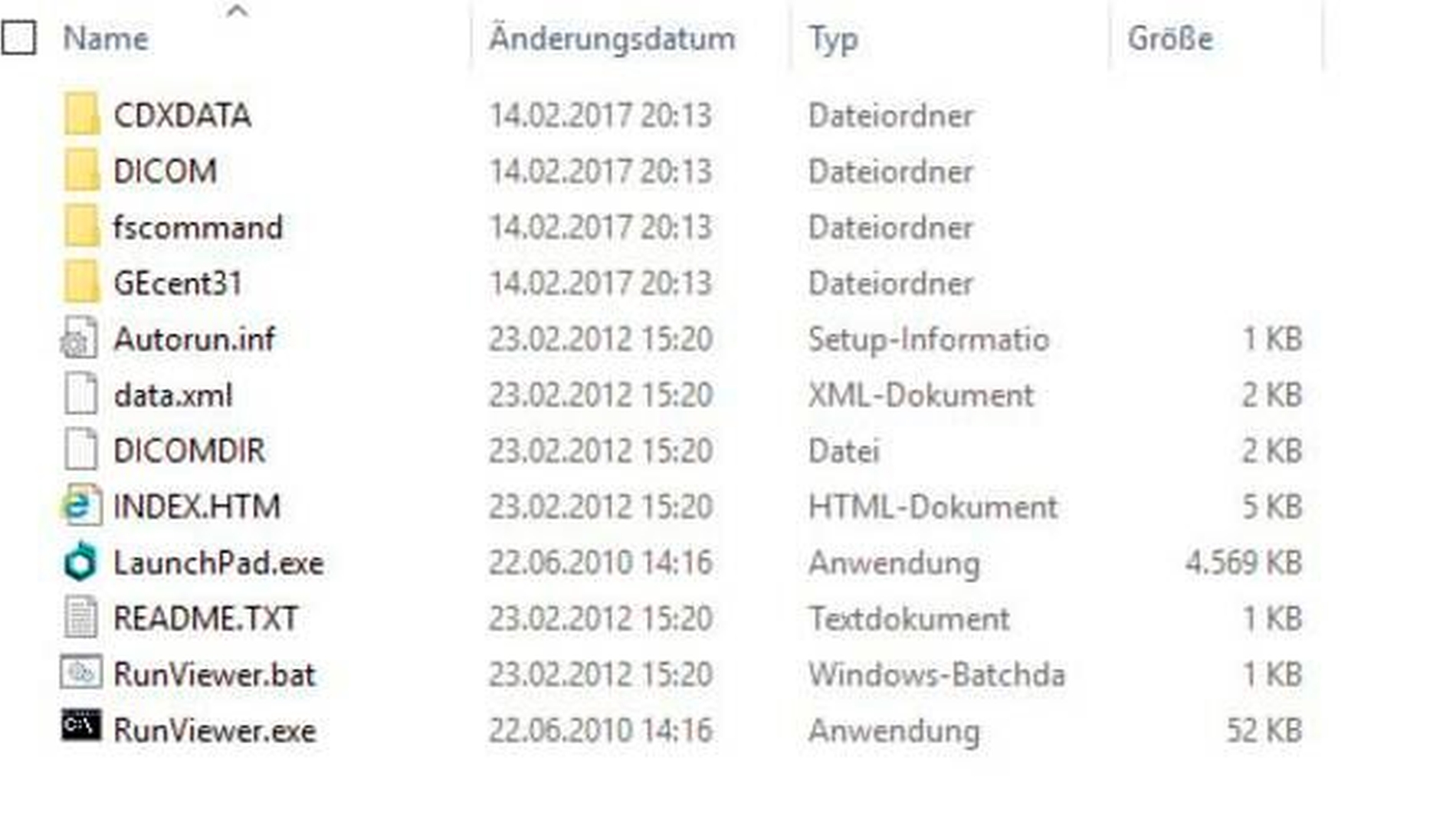

Vor allem DVT-Aufnahmen verursachen beim Export häufig Frust beim Empfänger, weil die Datensätze nicht geöffnet werden können. Woran liegt das? Zum einen an der Art, wie die Daten zusammengestellt werden, zum anderen an den dabei in der Regel mitgelieferten Viewern. Man kann ein DVT als Serien von mehreren Hundert einzelnen DICOM®-Dateien (Dateinamenserweiterung.dcm) abspeichern, sogenannte single-frame-images (Abbildung 13), oder als eine große dcm-Datei (multi-frame image) (Abbildung 14). Die dritte Variante ist das Generieren einer DICOMDIR-Datei, die wesentliche Informationen zum Auslesen der beigefügten Verzeichnisse enthält (Abbildung 15).

All dies geschieht beim Export nicht immer nach einem einheitlichem Prinzip, teilweise erhalten die Dateien keine Dateinamenserweiterungen, so dass dann solche Datensätze nicht mit Fremdviewern geöffnet werden können. Die mitgelieferten Viewer erfordern mitunter Adminrechte, weil sich die Software auf dem PC installieren möchte. Das erlauben viele Firewall-Einstellungen der Praxis-PCs aber nicht, so dass die CD dann nicht geöffnet werden kann. Man kann hier ohne Übertreibung von einem mittleren Chaos sprechen und nur hoffen, dass bis 2020 Vereinheitlichungen greifen, denn der Länderausschuss Röntgenverordnung (LA RÖV) hat beschlossen, dass der DICOM®-Standard dann auch in der Zahnmedizin verbindlich sein soll [BZÄK, 2016].

Dr. Werner Betz

Oberarzt und Leiter der Röntgenabteilung und Akutambulanz des Zentrums der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Goethe-Universität Frankfurt

Theodor-Stern-Kai 7, Haus 29

60596 Frankfurt am Main

w.betz@em.uni-frankfurt.de