Grundlagen und Reparatur von Kompositfüllungen

Die häufigste Ursache für das Versagen von Restaurationen im Seitenzahnbereich ist Sekundärkaries, gefolgt von Frakturen der Zahnsubstanz beziehungsweise des Restaurationsmaterials; bei Füllungen im Frontzahnbereich stehen Frakturen und ästhetische Mängel im Vordergrund [Opdam et al., 2007; Demarco et al., 2017; Eltahlah et al., 2018]. Defekte treten oft lokalisiert auf, während der Großteil der Restauration noch intakt ist. Deshalb sollte bei jeder defekten Restauration geprüft werden, ob sie komplett erneuert werden muss oder durch eine Reparatur, Erweiterung oder Korrektur erhalten werden kann. Von Patienten wird diese Herangehensweise sehr geschätzt [Kanzow et al., 2017]. Der Anteil der Ausbildungsstätten, an denen die Reparatur von Restaurationen Teil des Lehrplans ist, hat sich in Deutschland zwischen 2000 und 2018 von 50 auf 90 Prozent erhöht [Kanzow et al., 2018].

Reparaturen verlängern die Liegedauer von Restaurationen [Opdam et al., 2012; Fernàndez et al., 2015; Casagrande et al., 2017]. Bei einer Befragung von Zahnärzten in Deutschland war dies das wichtigste Argument (81,4 Prozent) bei der Entscheidung für eine Reparatur; die Schonung von Zahnsubstanz und Pulpa folgte mit einigem Abstand (65,8 Prozent) an zweiter Stelle [Kanzow et al., 2017]. Möglicherweise wird dieser Aspekt, der in der Lehre stärker im Vordergrund steht [Kanzow et al., 2018], in der Praxis unterschätzt. Die Substanzschonung spielt vor allem bei defekten Restaurationen aus Komposit oder Keramik eine Rolle, weil die komplette Entfernung zahnfarbener Restaurationsmaterialien eine erhebliche Ausweitung der ursprünglichen Kavität und eine Reduktion der Restdentinschicht mit sich bringen kann [Krejci et al., 1995]. Die Reparatur einer defekten Restauration ist für Patienten in der Regel kostengünstiger als eine Neuversorgung. Dies war in der erwähnten Umfrage für 58,4 Prozent der befragten Zahnärzte ein Argument für die Reparatur. Der Kostenaspekt dürfte aus Patientensicht noch schwerer wiegen, vor allem, wenn es um Defekte an Inlays, Teilkronen oder Kronen geht.

Der Einfachheit halber wird im Folgenden der Begriff „Reparatur“ für alle Korrektur-, Erweiterungs-, Ergänzungs- und Reparaturmaßnahmen verwendet, bei denen ein Reparaturmaterial in Kontakt mit der defekten Primärrestauration gebracht wird. In aller Regel handelt es sich dabei um ein Komposit in Verbindung mit einem geeigneten Haftvermittler. Je nach Ausgangssituation muss entweder nur der Verbund zwischen dem Reparaturkomposit und der Primärrestauration berücksichtigt werden oder zusätzlich die Haftung an Schmelz und Dentin.

Zur Reparatur von Restaurationen gibt es umfangreiche Literatur. Allerdings werden manche Reparaturprozeduren je nach Studie sehr unterschiedlich beurteilt. Verunsicherung herrscht oft auch bezüglich der Frage, ob die adhäsive Vorbehandlung keramischer und metallischer Werkstoffe sich negativ auf die Schmelz- und Dentinhaftung auswirken kann.

Im Vordergrund dieses zweiteiligen Beitrags steht die Reparatur von Restaurationen im Sinne der dauerhaften Wiederherstellung von Form und Funktion. Beim „Reparieren“ wird etwas, das nicht mehr funktioniert, entzweigegangen oder schadhaft geworden ist, wieder in den früheren intakten, gebrauchsfähigen Zustand gebracht [Duden, 2019]. Damit grenzt sich das Reparieren qualitativ vom „Ausbessern“ ab – wird etwas nur ausgebessert (durch Aufsetzen eines Flickens), spricht man von „Flicken“ [Duden, 2019]. Bezogen auf den Umgang mit defekten Restaurationen ist beim Reparieren in der Regel eine differenzierte, auf die Besonderheiten der beteiligten Substrate (Schmelz, Dentin, Silikatkeramik, Oxidkeramik, Edelmetall- und NEM-Legierungen) abgestimmte Vorgehensweise erforderlich. Darauf liegt der Fokus dieses Beitrags. Es gibt jedoch Situationen, beispielsweise in der Behandlung stark kompromittierter Patienten oder beim notfallmäßigen, temporären Ausbessern von Defekten, in denen Kompromisse bezüglich Indikationsstellung und Komplexität des Reparaturprozederes unumgänglich sind.

Entscheidungskriterien

Reparaturen sind grundsätzlich nur sinnvoll, wenn die erforderliche Adhäsivtechnik machbar ist, Funktion und Ästhetik nicht beeinträchtigt werden und ein dauerhaftes Ergebnis erwartet werden kann [Frankenberger, 2012]. Dagegen sollte auf eine Reparatur zugunsten einer Neuanfertigung verzichtet werden, wenn dem Defekt ein systematischer Fehler zugrunde liegt, von dem die gesamte Restauration betroffen ist, wenn die fragliche Restauration multiple Defekte aufweist, wenn Bruxismus die Ursache des Defekts ist oder wenn voraussichtlich keine zufriedenstellenden Approximalkontakte hergestellt werden können [Frankenberger, 2012]. Darüber hinaus gibt es weitere Entscheidungskriterien.

Die Defektgröße stellte in einer Umfrage unter deutschen Zahnärzten mit gut 90 Prozent den wichtigsten Faktor bei der Entscheidungsfindung dar [Kanzow et al., 2017]. Grundsätzlich gilt: Je größer der Defekt und damit die Ausdehnung der Reparaturrestauration, desto höher die Anforderungen an die Festigkeit und Beständigkeit der Haftverbunds.

Die Art der Primärrestauration war in der genannten Studie mit gut 80 Prozent das zweitwichtigste Entscheidungskriterium. Dass Kompositfüllungen von allen Restaurationen mit Abstand am häufigsten repariert werden, liegt vermutlich an der relativ unkomplizierten Durchführung (siehe unten), bedingt durch die Gleichartigkeit von Primär- und Reparaturmaterial. Deutlich seltener werden Reparaturen an Amalgamfüllungen und anderen Metallrestaurationen sowie an Keramikrestaurationen und Kronen durchgeführt. Diese Zurückhaltung könnte in Unsicherheiten bezüglich der Vorbehandlung des jeweiligen Werkstoffs begründet sein. Der zweite Teil dieses Beitrags (zm 4/2020) wird sich daher ausführlich mit den werkstoffspezifischen Vorbehandlungen bei der Reparatur indirekter Restaurationen beschäftigen.

Die Art der beteiligten Substrate bestimmt die Arbeitsschritte im Rahmen der Adhäsivtechnik. Entscheidend ist, ob an der Reparatur außer dem Restaurationsmaterial auch Zahnsubstanz beteiligt ist. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass die Schmelz- und Dentinhaftung durch die Vorbehandlung der Primärrestauration nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Einfluss auf die Therapieentscheidung hat auch die Ursache für den Reparaturbedarf. Die Indikation für Reparaturen wird häufiger aufgrund von Frakturen der Zahnhartsubstanz oder der Restauration gestellt als aufgrund von Sekundärkaries [Kanzow et al., 2017]. Dabei haben Reparaturen aufgrund von Sekundärkaries eine bessere Prognose als Reparaturen aufgrund von Frakturen [Opdam et al., 2012].

Die Lage des Defekts ist zunächst ausschlaggebend dafür, ob die gesamte Reparaturprozedur einschließlich Exkavation, adhäsiver Vorbehandlung und Applikation, Aushärtung und Ausarbeitung des Reparaturkomposits überhaupt machbar ist. Sie bestimmt darüber hinaus, wie stark die Reparaturrestauration durch Kaukräfte belastet wird (okklusale Inlayränder versus bukkale oder linguale Teilkronenränder). Trotzdem nannten nur gut 50 Prozent der befragten Zahnärzte die Lage des Defekts als Entscheidungskriterium [Kanzow et al., 2017]. Sind an der Reparaturstelle auch Schmelz und Dentin beteiligt, stellt sich die Frage, ob die Schmelz- und Dentinhaftung des Reparaturkomposits ausreicht oder ob darüber hinaus ein maximaler Verbund mit der Primärrestauration erforderlich ist.

Ästhetische Aspekte sind vor allem bei Reparaturen im sichtbaren Bereich zu beachten. Unter Umständen muss ein aufwendigeres Reparaturprozedere gewählt werden, um Verfärbungen entlang des Interface zwischen Primär- und Reparaturrestauration zu vermeiden.

Für Patienten mit eingeschränkter zeitlicher und körperlicher Belastbarkeit, zum Beispiel aufgrund hohen Alters oder einer Behinderung, ist eine Reparatur oft die bessere Alternative als die komplette Erneuerung, vor allem bei Defekten an Teilkronen und Kronen. Weniger komplexe Verfahren wie Universaladhäsive im Self-Etch-Modus, Glasionomerzemente oder selbstadhäsive Komposite (Abbildung 1) können in solchen Fällen ein akzeptabler Kompromiss sein.

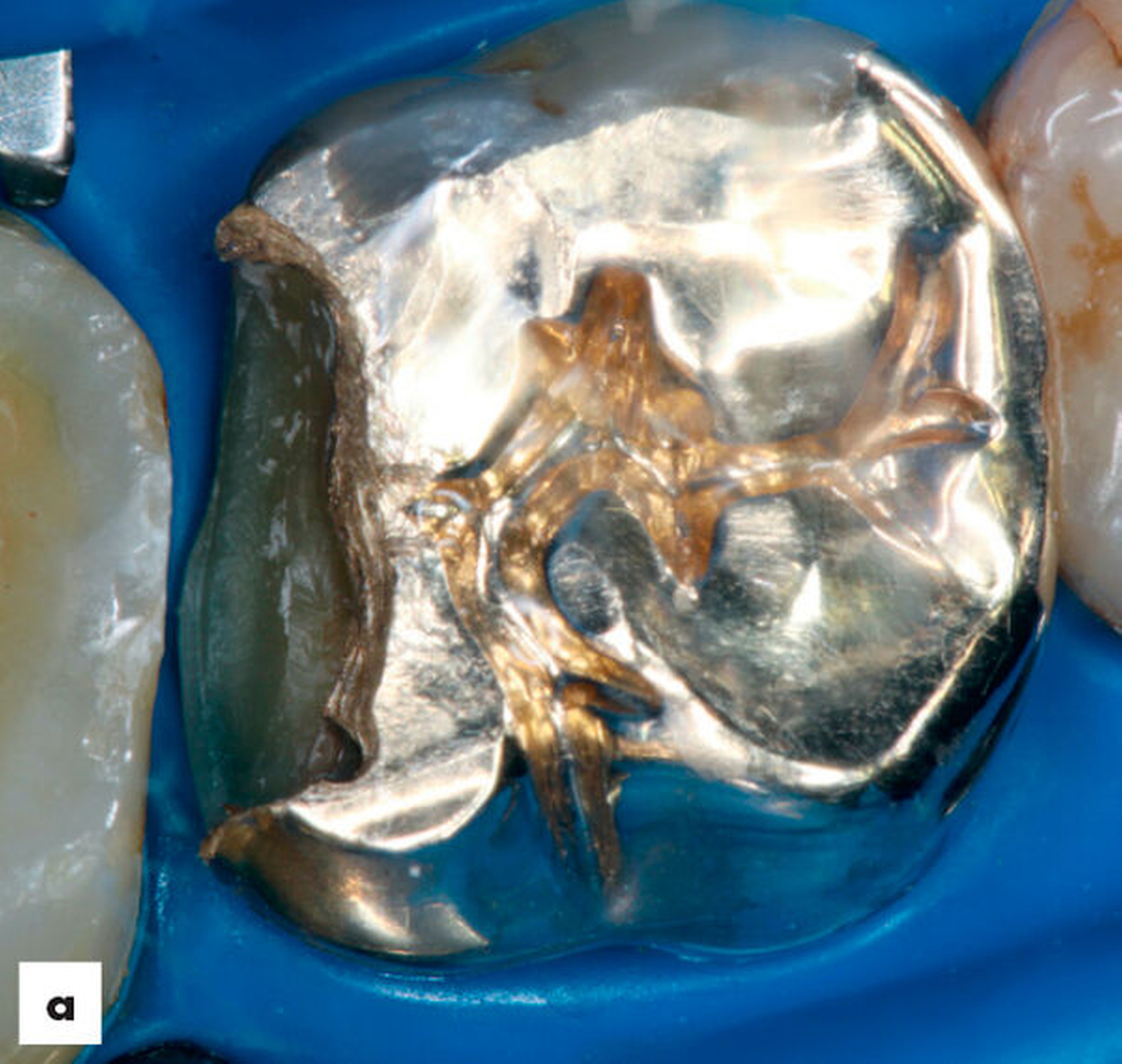

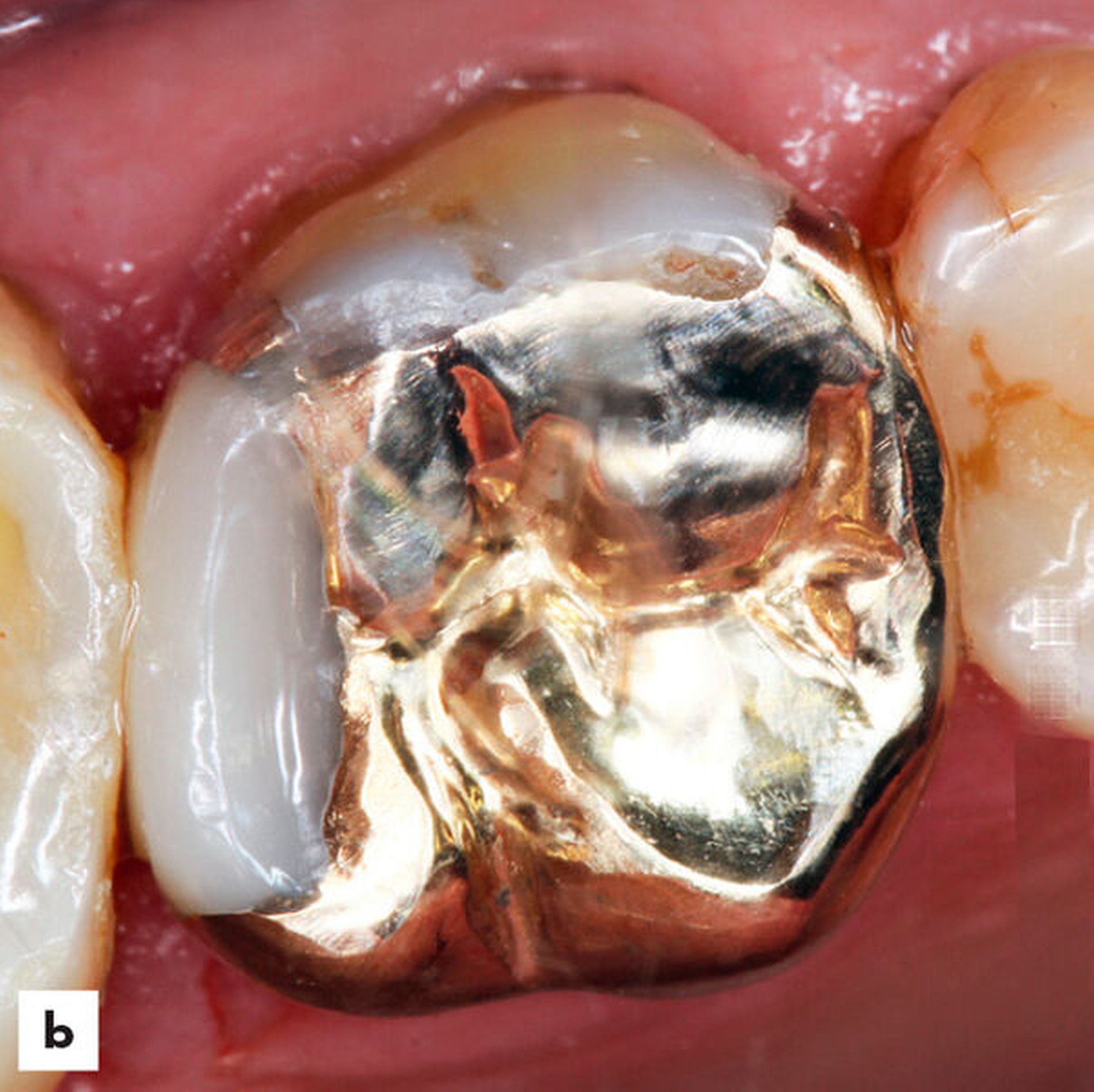

Die Patientenerwartungen bezüglich Haltbarkeit und Kosten müssen sowohl bei der prinzipiellen Therapieentscheidung als auch bei der Wahl der Reparaturmethode berücksichtigt werden. Je komplexer und aufwendiger das Prozedere, desto höher naturgemäß die Kosten. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis einer Reparatur sollte immer mit dem einer Neuanfertigung verglichen werden, damit nicht mit hohem Aufwand eine kompromissbehaftete Reparatur mit von vornherein ungünstiger Prognose durchgeführt wird (Abbildungen 2 bis 4).

Reparatur von Komposit

Indikationen

Bei defekten Kompositrestaurationen ist die Reparatur gegenüber einer kompletten Erneuerung oft vorteilhaft. Denn entweder gelingt das Herausschleifen des Komposits aus der Kavität nur unvollständig, wodurch an den betreffenden Stellen im Grunde eine Reparatursituation entsteht, oder es wird gesunde Zahnhartsubstanz mit entfernt.

Für die Reparatur von Kompositrestaurationen gibt es zahlreiche Indikationen:

fehlende beziehungsweise zu schwache Approximalkontakte (Abbildung 5)

Erweiterung einer Restauration um eine zusätzliche Fläche

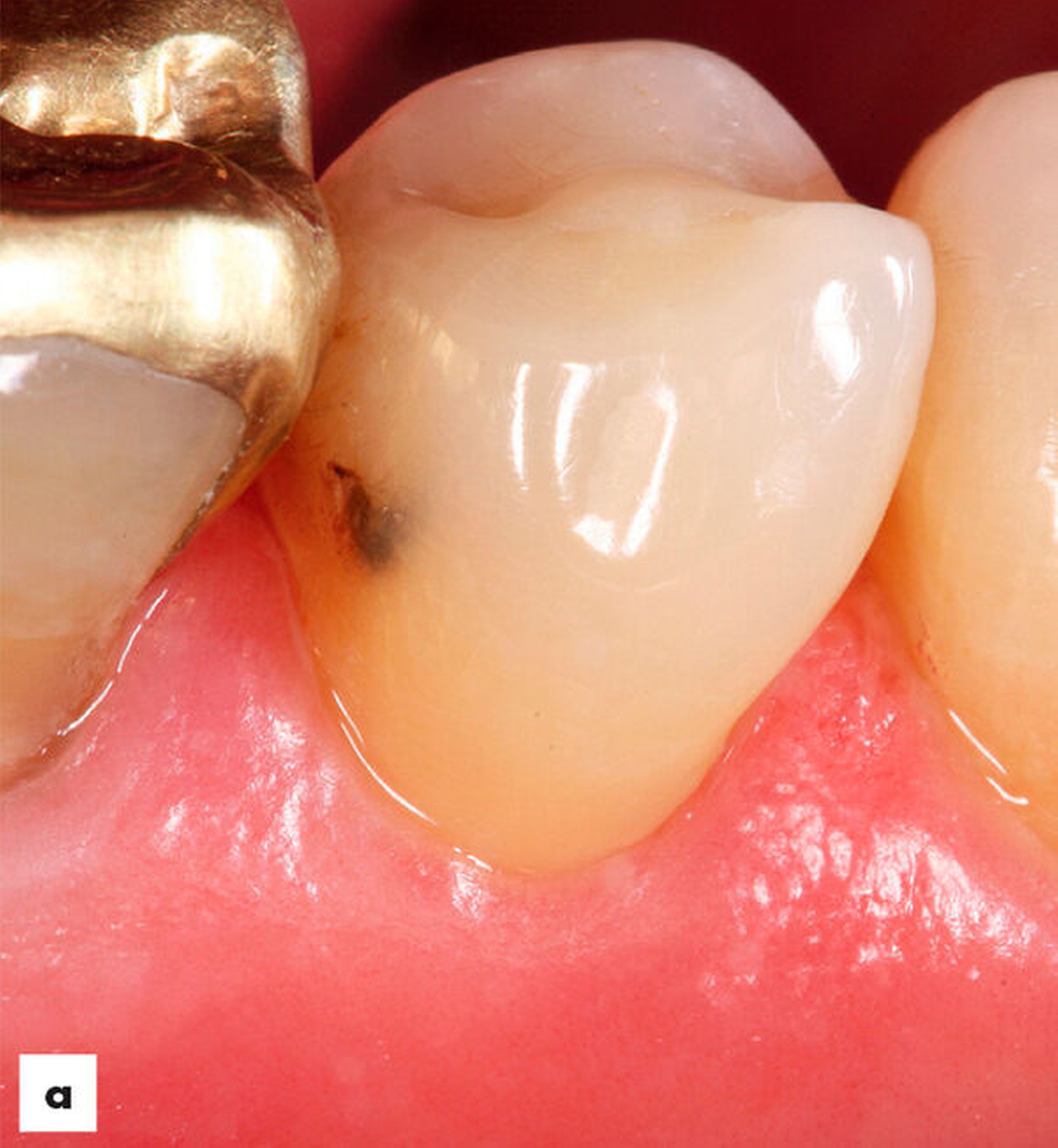

Sekundärkaries und andere Randdefekte (Abbildung 6)

Frakturen, Teilfrakturen (Abbildung 7)

störende Randverfärbungen

„Re-surfacing” von Frontzahnrestaurationen, zum Beispiel bei Abnutzung, Farbveränderung oder Verlust der Oberflächentextur

Sofortkorrektur von Mängeln direkt nach dem Legen einer Füllung, zum Beispiel Blasen, Unterschüsse, fehlerhafte Primäradaptation, fehlende oder schwache Approximalkontakte, mangelhafte Ästhetik (Farbe, Transluzenz, Opazität) bei Restaurationen im sichtbaren Bereich.

Vorbehandlung des Primärkomposits

Mögliche Bindungsstellen zwischen Primär- und Reparaturkomposit

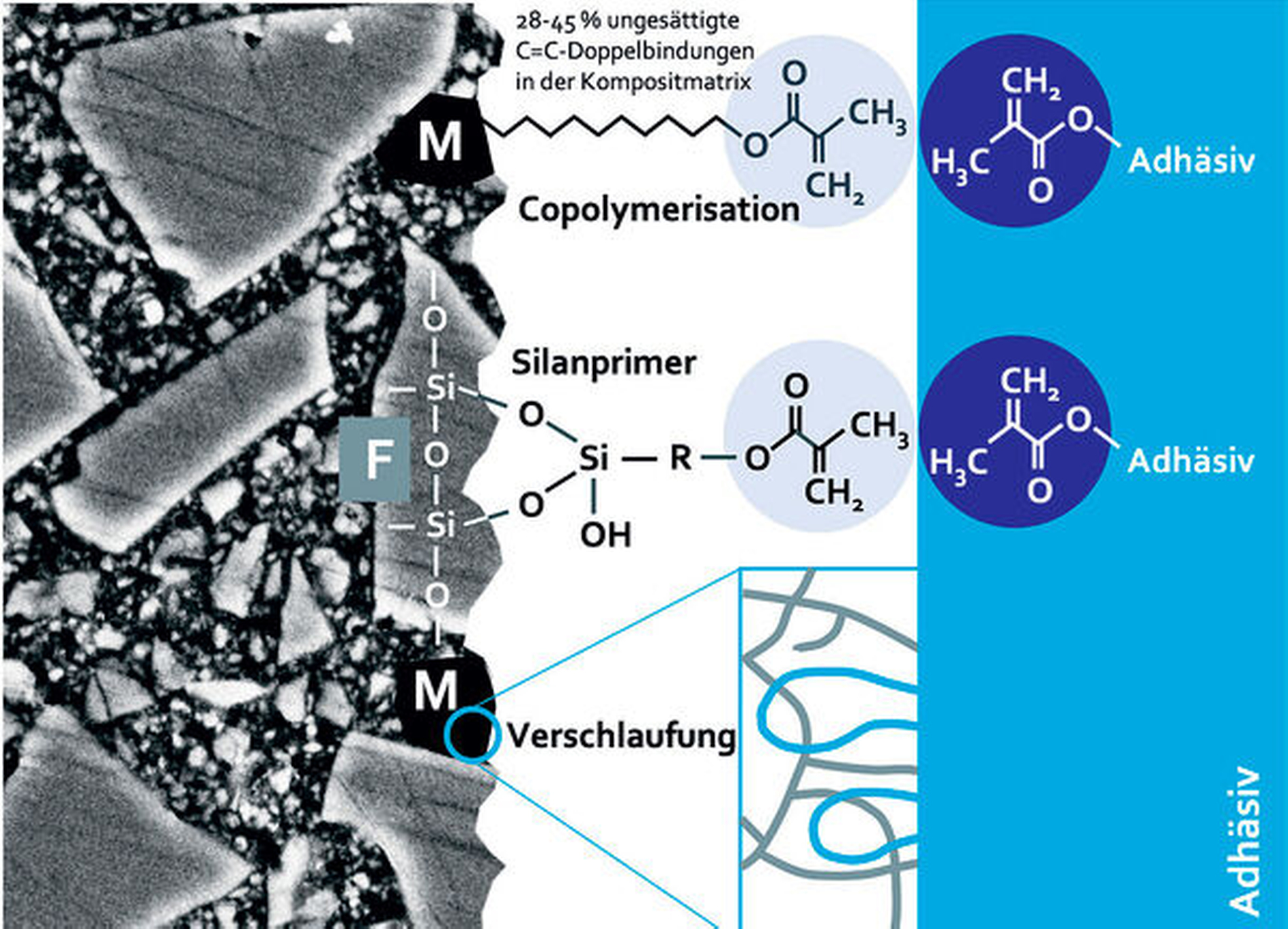

Grundsätzlich sind mehrere Mechanismen für den Verbund zwischen Reparaturkomposit und Primärkomposit denkbar (Abbildung 8):

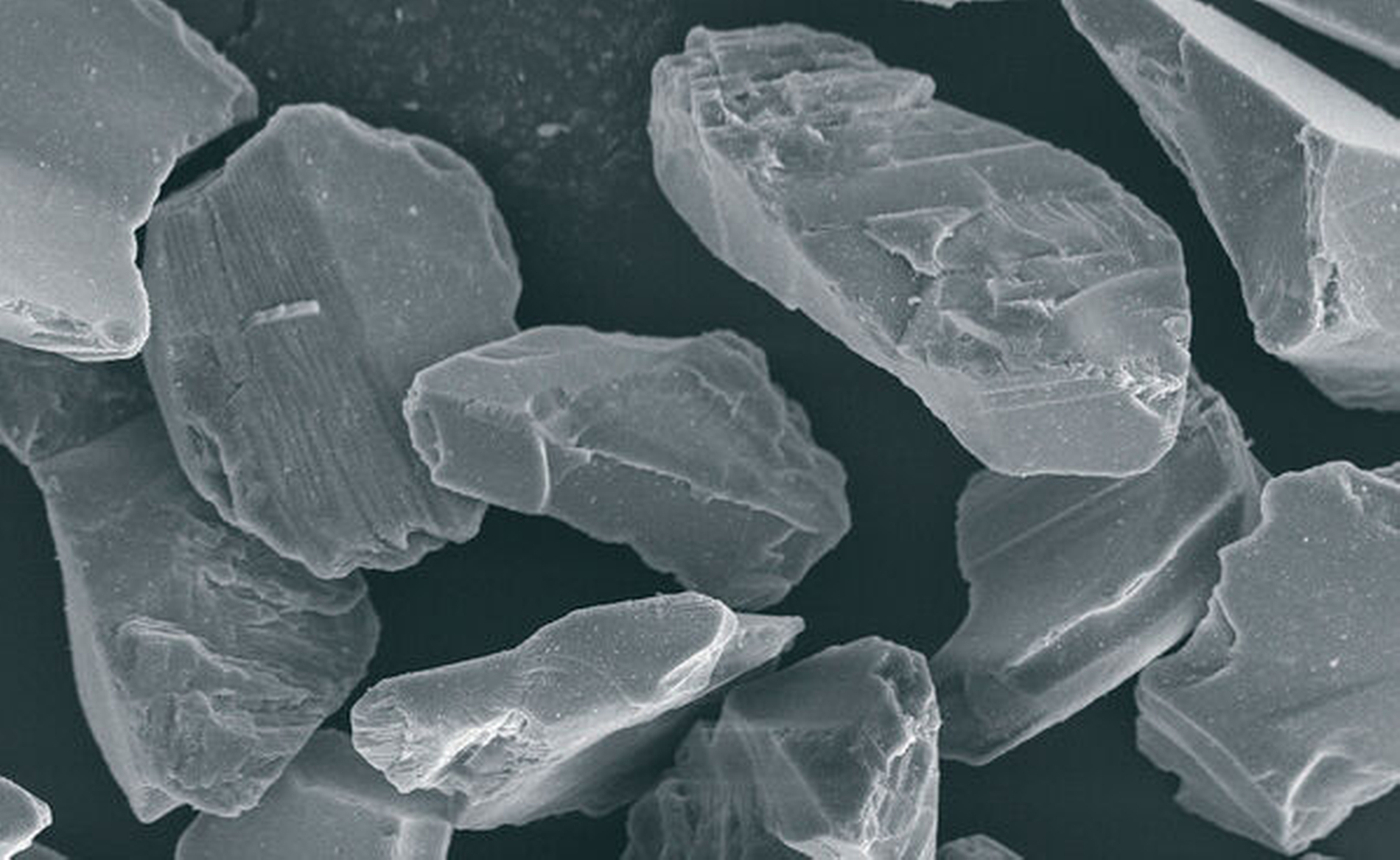

Angeschliffene Glasfüller bieten Bindungsstellen für Silane.

Die Kunstharzmatrix lichthärtender Komposite enthält 28 bis 45 Prozent ungesättigte C=C-Doppelbindungen [Rueggeberg und Craig, 1988; Galvão et al., 2013; Ozturk et al., 2013], die für die Kopolymerisation mit dem Reparaturkomposit genutzt werden können.

Monomere des Adhäsivs (und gegebenenfalls des Primers), die im Rahmen der Reparaturvorbehandlung in die polymerisierte Harzmatrix des Primärkomposits eindringen, bilden während der Lichthärtung Polymerketten. Zwischen diesen und den Polymerketten des Primärkomposits kommt es zu einer physikalischen Vernetzung.

Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Reparaturvorbehandlungen kommen zu teils unterschiedlichen Ergebnissen. Eine In-vitro-Studie mit fünf verschiedenen Kompositen und acht Vorbehandlungen belegt den Einfluss des Komposits auf die Reparaturhaftfestigkeit [Loomans et al., 2011b]. Die Auswahl einer für die jeweilige Kombination von Primär- und Reparaturkomposit optimalen Reparaturprozedur scheitert aber allein schon daran, dass in den meisten Fällen nicht bekannt ist, aus welchem Komposit die Primärfüllung besteht. So führte die Reparatur eines siloranbasierten Komposits mit einem methacrylatbasierten Adhäsiv/Komposit bei manchen Vorbehandlungen zu anderen Reparaturfestigkeiten als die Reparatur mit dem siloranbasierten Adhäsiv/Komposit [Wiegand et al., 2012]. In einer anderen Studie ließ sich ein Mikrohybridkomposit besser reparieren als verschiedene Nanofüllerkomposite [Nagano et al., 2018]. Dabei bewirkte ein Silanprimer nur bei dem Mikrohybridkomposit eine Erhöhung der Reparaturfestigkeit, nicht jedoch bei den untersuchten Nanofüllerkompositen.

Eine weitere Ursache für die inhomogene Datenlage liegt in den unterschiedlichen Versuchsbedingungen, besonders in Bezug auf die künstliche Alterung des Primärkomposits beziehungsweise der reparierten Proben (ohne/mit Alterung, Art, Dauer).

Im Folgenden werden zunächst die Vor- und Nachteile der verschiedenen Vorbehandlungsmethoden im Rahmen der Kompositreparatur besprochen. Auf dieser Grundlage wird ein allgemeines Protokoll für die Reparatur von Kompositfüllungen vorgeschlagen, das unabhängig von den beteiligten Produkten gute Erfolgsaussichten bietet.

Applikation eines Adhäsivs

Die Applikation eines Adhäsivs als Haftvermittler ist unter allen diskutierten Vorbehandlungsschritten der mit Abstand wichtigste, so das Ergebnis einer umfangreichen Metaanalyse [Valente et al., 2016]. Auch die mechanische Aufrauhung durch Sandstrahlen (siehe unten) verbessert die Reparaturfestigkeit nur, wenn anschließend ein Adhäsiv aufgetragen wird. Mehrschrittsysteme, One-Bottle-Adhäsive, All-in-one-Adhäsive und Universaladhäsive sind dafür gleichermaßen geeignet [Rathke et al., 2009; Iversen et al., 2011]. In einer Studie war der Reparaturverbund auf sandgestrahltem Komposit besser, wenn das untersuchte Mehrschrittsystem (OptiBond FLTM) mitsamt Primer verwendet wurde [Rathke et al., 2009].

Mechanische Aufrauhung

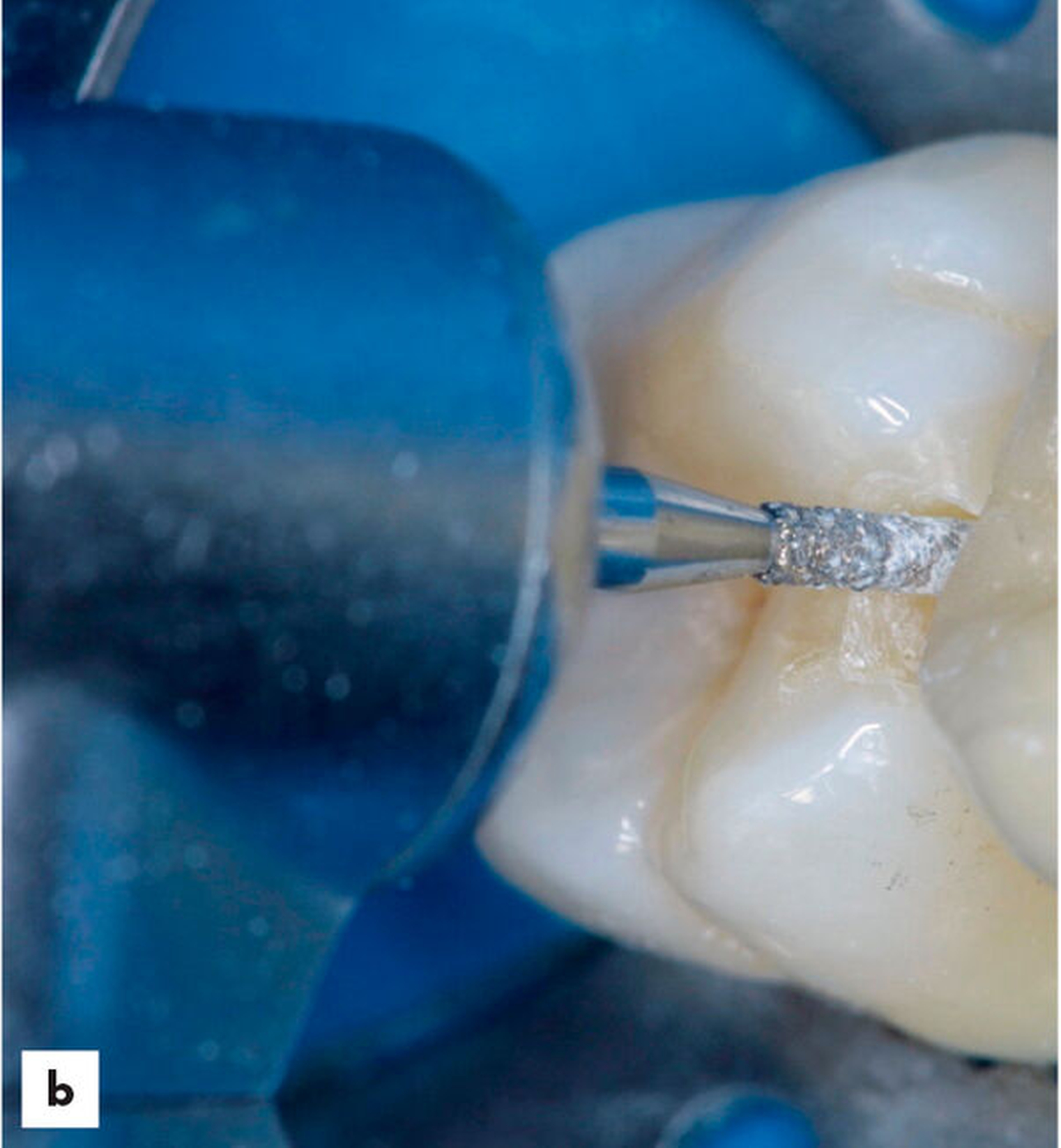

Die Aufrauhung des Primärkomposits ist der zweite entscheidende Faktor für den Verbund zwischen Primär- und Reparaturkomposit. Die Bearbeitung des Primärkomposits mit einem Diamantschleifer (Abbildung 9) ergibt sich in den meisten Fällen von selbst. Diamantschleifer mit mittlerer und grober Korngröße sind besser geeignet als Diamantfinierer [Frankenberger et al., 2003; Wendler et al., 2016].

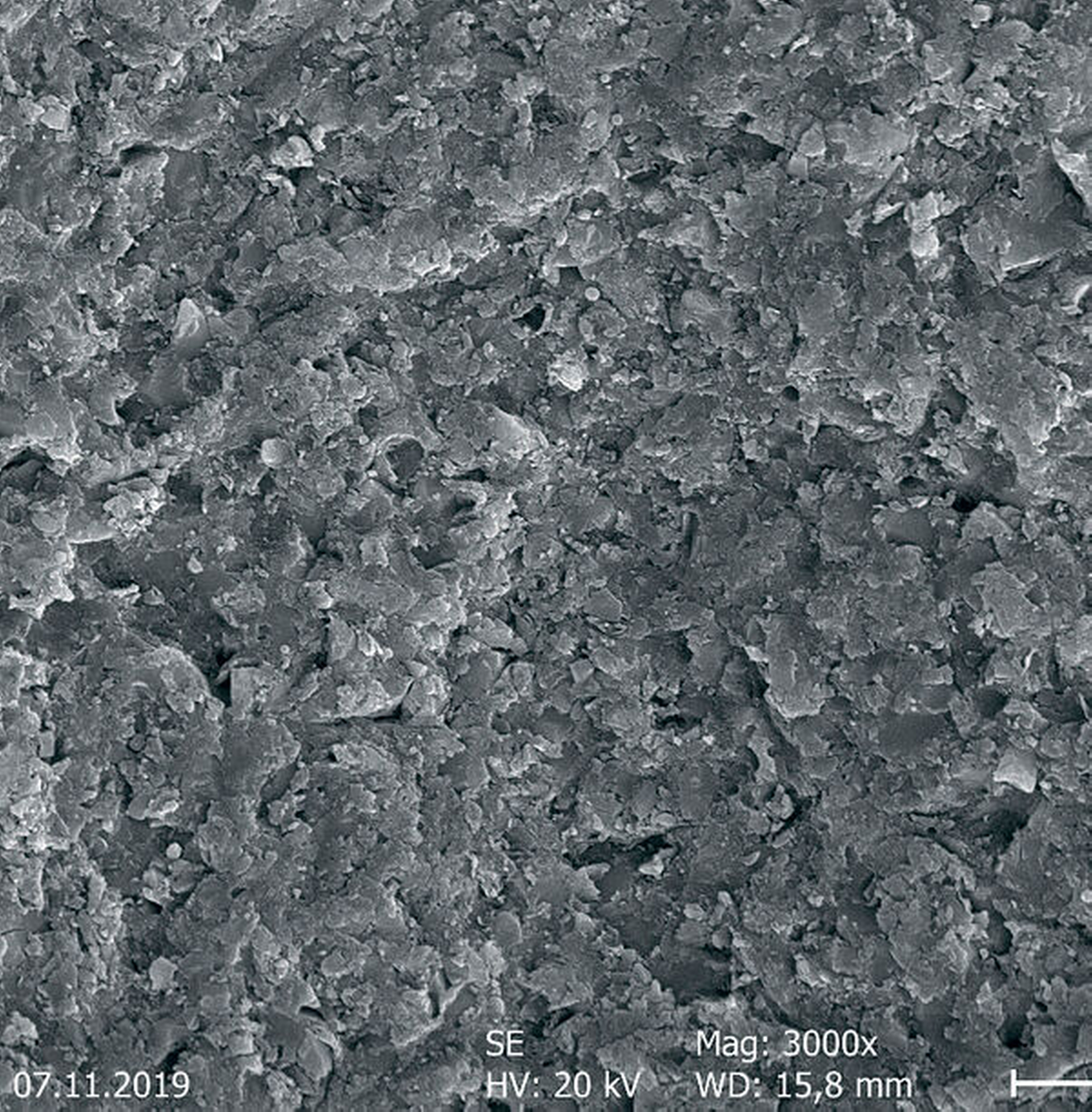

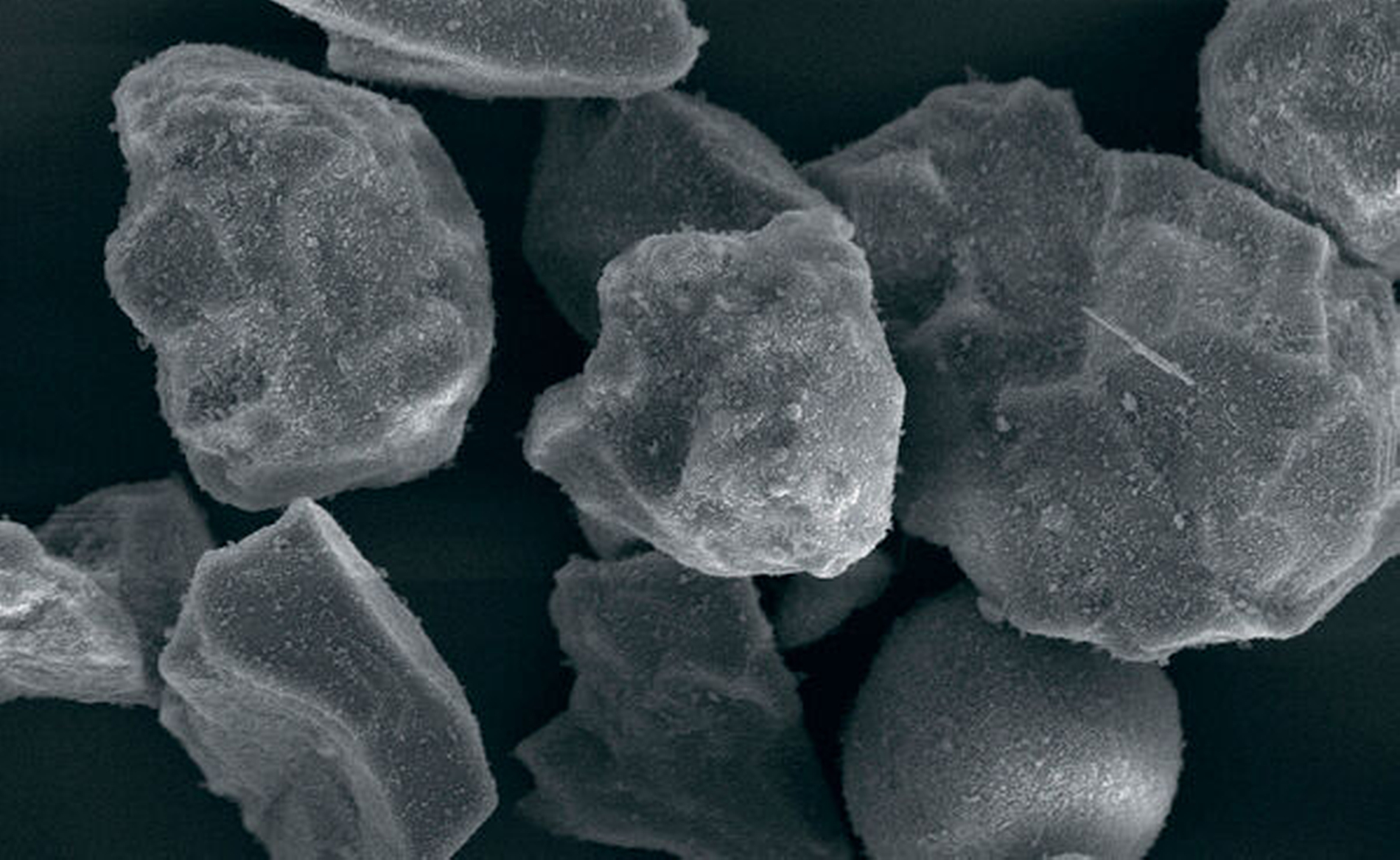

Das zusätzliche Sandstrahlen mit Aluminiumoxidpulver (Abbildungen 10 und 13) bewirkte zwar nicht in allen Studien eine Verbesserung der Reparaturfestigkeit [Baena et al., 2015], doch ließ sich in einer Metaanalyse ein überwiegend positiver Effekt herausarbeiten [Valente et al., 2016]. Nach dem Sandstrahlen muss allerdings ein Adhäsiv aufgetragen werden. Dieses dringt in die Mikrorauigkeiten ein und sorgt so für eine optimale Benetzung mit dem Reparaturkomposit. Die Kombination von Sandstrahlen und Adhäsivapplikation stellt auch für die Reparatur von Füllungen aus siloranbasiertem Komposit eine wirksame Art der Vorbehandlung dar [Wiegand et al., 2012; Palasuk et al., 2013].

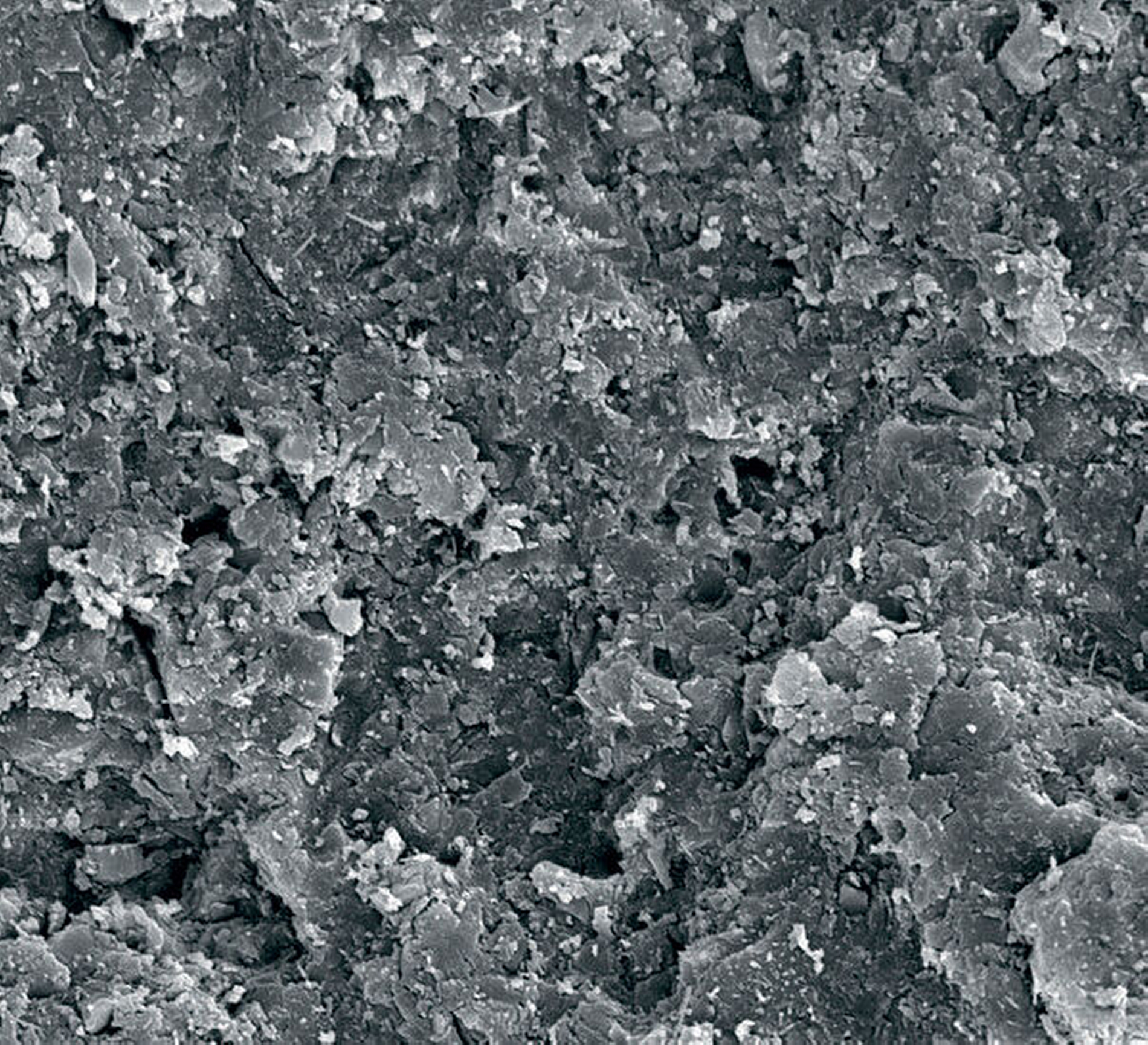

Die Bearbeitung des Primärkomposits mit Diamantschleifern hinterlässt eine Schmierschicht aus Komposit-, Schmelz- und Dentinabrieb, die den Komposit-Komposit-Verbund beeinträchtigen kann. Das Abstrahlen mit Aluminiumoxid bewirkt zusätzlich zur retentiven Aufrauhung der Kompositoberfläche die Entfernung dieser Schmierschicht (Abbildung 10). Das Sandstrahlen von Schmelz und Dentin scheint keine negativen Auswirkungen auf die Schmelz- und Dentinhaftung zu haben, sofern die adhäsive Vorbehandlung einschließlich einer etwaigen Phosphorsäureätzung im Anschluss daran stattfindet [Chaves et al., 2002; Van Meerbeek et al., 2003; Mujdeci und Gokay, 2004].

Ätzung mit Phosphorsäure

Die Ätzung des angeschliffenen Komposits mit Phosphorsäure scheint einen gewissen Reinigungseffekt zu haben (Abbildung 11), der sich positiv auf die Reparaturfestigkeit auswirken kann [Kawaguchi et al., 2016; Kawaguchi-Uemura et al., 2018]. Dies legt nahe, für die Kompositreparatur ein Etch-and-Rinse-Bondingsystem beziehungsweise ein Universaladhäsiv im Etch-and-Rinse-Modus zu bevorzugen. Der positive Effekt der Phosphorsäureätzung konnte auf sandgestrahltem Komposit nicht mehr beobachtet werden [Kawaguchi et al., 2016]. Es bleibt jedoch die Gewissheit, dass eine unbeabsichtigte Benetzung des Primärkomposits mit Phosphorsäure im Rahmen der Etch-and-Rinse-Technik sich nicht negativ auf die Reparaturfestigkeit auswirkt [Loomans et al., 2011b).

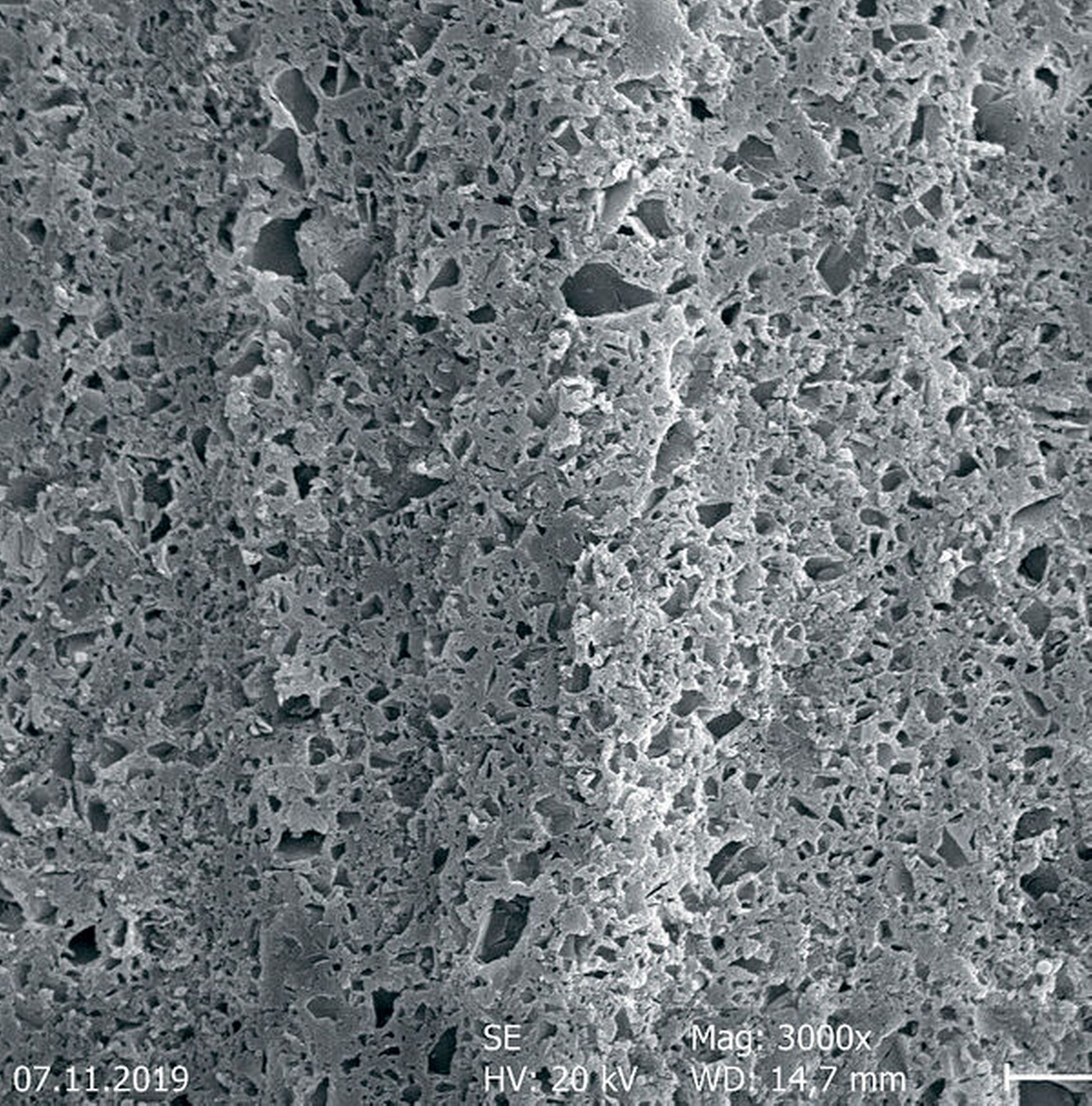

Ätzung mit Flusssäure

Die Wirkung der Ätzung mit Flusssäure (HF) (Abbildung 12) hängt von der Art des Primärkomposits und von der Konzentration und Einwirkdauer ab. Bei einem Mikrohybridkomposit mit 70 Gewichtsprozent Glasfüllern bewirkte die Ätzung mit 9,6 Prozent HF für 120 Sekunden eine deutliche Erhöhung der Oberflächenrauigkeit im Vergleich zu 3 Prozent HF beziehungsweise einer Einwirkzeit von 20 Sekunden [Loomans et al., 2011a]. Auf einem ausschließlich nanogefüllten Komposit wurden im Vergleich dazu deutlich geringere Oberflächenrauigkeiten gemessen. Dazu passt die Beobachtung, dass der Einfluss der Flusssäureätzung auf die Reparaturfestigkeit von Komposit zu Komposit schwankte [Loomans et al., 2011b]. Die Flusssäureätzung schnitt nur bei einem Mikrohybridkomposit besser ab als das Sand - strahlen mit Aluminiumoxid. Bei den anderen Komposittypen war der Unterschied zwischen Sandstrahlen und Flusssäureätzung nicht signifikant. Bei der Reparatur eines siloranbasierten Komposits hat die Vorbehandlung mit Flusssäure komplett versagt [Wiegand et al., 2012]. Der Kontakt von Schmelz und Dentin mit Flusssäure führt zueiner massiven Beeinträchtigung der Schmelz- und Dentinhaftung [Loomans et al., 2010; Saracoglu et al., 2011]. Hinzu kommt, dass die intra - orale HF-Anwendung besondere Schutzmaßnahmen erforderlich macht. Unter Berücksichtigung des erheb lichen Mehraufwands bei fraglichem beziehungsweise fehlendem Nutzen kann die Anwendung von Flusssäure für die Kompositreparatur nicht empfohlen werden.

Silikatisierung und Silikanisierung

Es bringt keinen Vorteil, nach dem Sandstrahlen mit Aluminiumoxid und vor der Applikation des Adhäsivs zusätzlich einen Silanprimer anzuwenden [Valente et al., 2016]. Nach einjähriger Wasserlagerung der Proben wurde die höchste Reparaturhaftfestigkeit gemessen, wenn das Primär - komposit durch Sandstrahlen mit Aluminiumoxid aufgeraut und das Adhä siv ohne vorherige Silanisierung appliziert wurde [de Souza et al., 2017]. Auch bei der Reparatur eines siloranbasierten Komposits bewirkte die Anwendung eines Silanprimers im Anschluss an das Sandstrahlen keine Verbesserung der Reparaturfestigkeit [Wiegand et al., 2012].

Die intraorale Silikatisierung durch Abstrahlen mit CojetTM -Pulver (Abbildung 14) bringt bei der Kompositreparatur keinen Vorteil. Zwar ergab die Anwendung eines Silans nach vorheriger Silikatisierung höhere Verbundfestigkeiten als die Vorbehandlung mit dem Silan allein [Özcan und Pekkan, 2013]. Jedoch wurden mit der Kombination Silikatisierung/Silan/Adhäsiv keine höheren Haftwerte erzielt als mit der Kombination Sandstrahlen mit Aluminiumoxid/Adhäsiv [Rathke et al., 2009; Iversen et al., 2011; Kanzow et al., 2019]. Die intraorale Silikatisierung hat vermutlich deshalb keinen Vorteil, weil zum einen die angeschliffenen Glasfüller bereits Si-O enthalten und zum anderen der tribochemische Si-O-Beschichtungsmechanismus auf der relativ weichen Kunstharzmatrix nicht funktioniert. Denkbar ist auch, dass die Kopolymerisation des Adhäsivs mit dem Primärkomposit durch das Silan behindert wird.

Step-by-Step bei der Reparatur von Kompositfüllungen

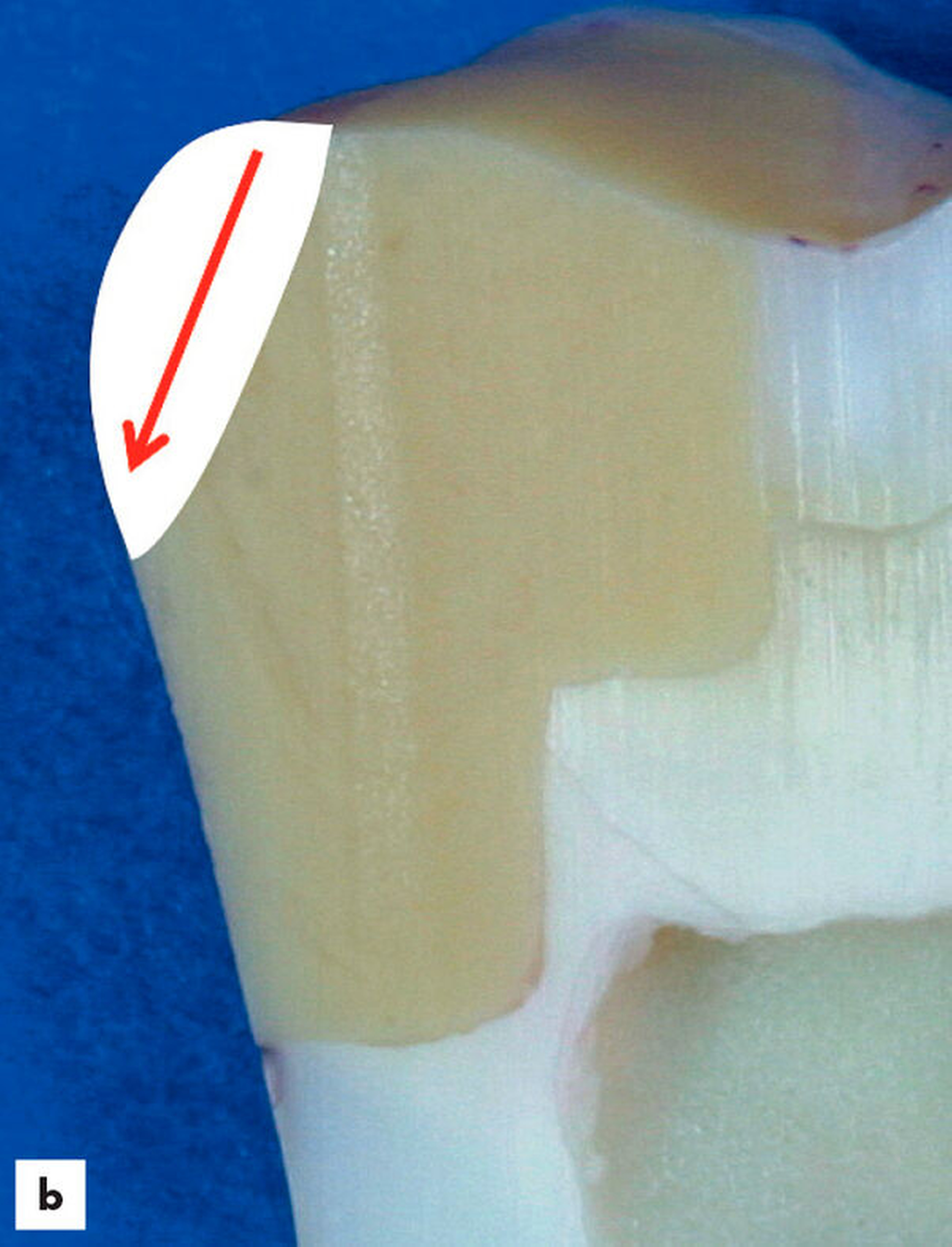

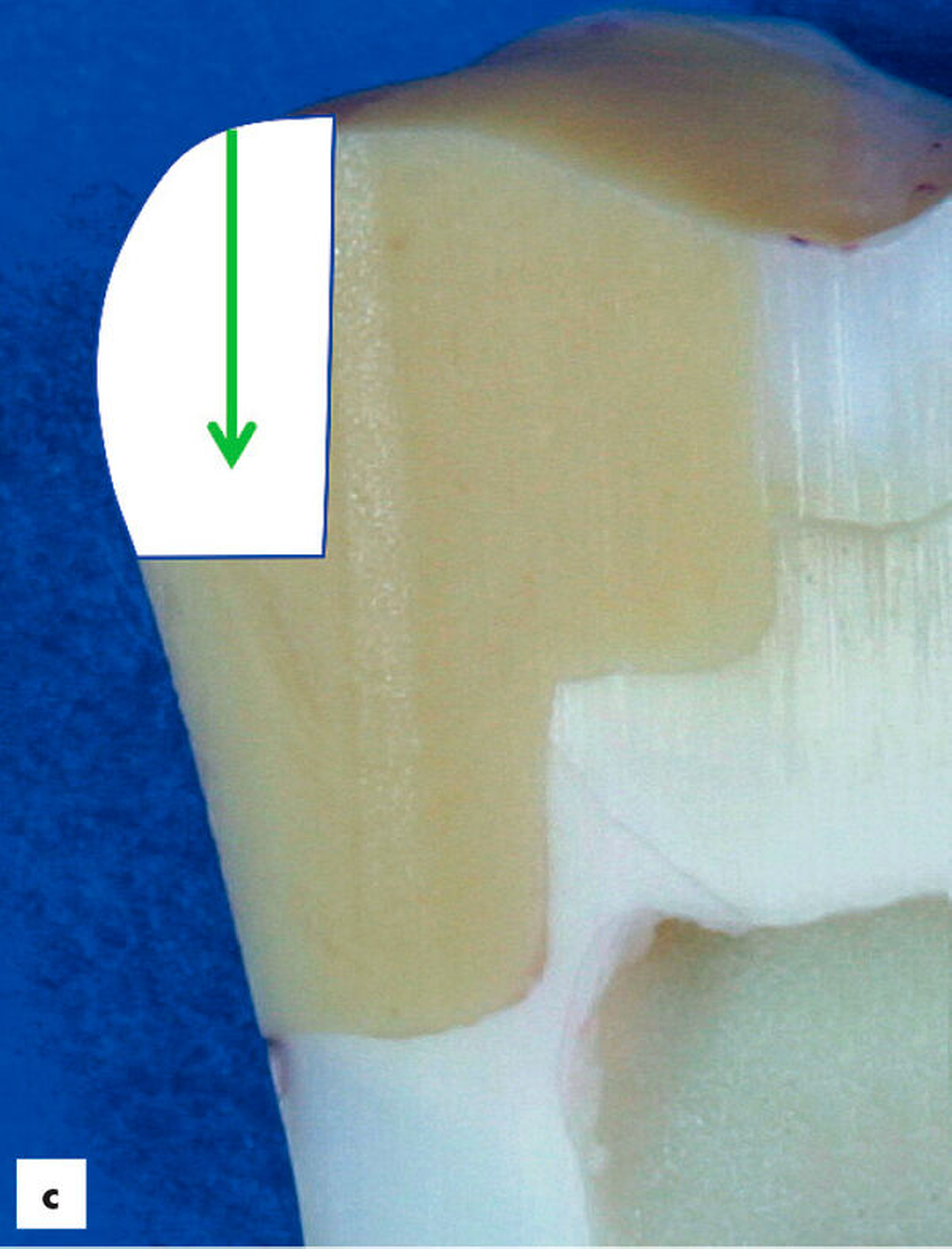

Wie vorangehend beschrieben kann bei der Kompositreparatur auf Arbeitsschritte wie Flusssäureätzung, Silanisierung und Silikatisierung verzichtet werden. Außerdem sind negative Auswirkungen dieser Vorbehandlungen auf die Schmelz- und Dentinadhäsion nicht auszuschließen, was zusätzlich gegen diese Arbeitsschritte spricht. Insofern gestaltet sich die Reparatur von Kompositfüllungen aufgrund der identischen Vorbehandlung aller beteiligten Substrate (Komposit, Dentin und/oder Schmelz) relativ unkompliziert (Abbildung 5):

Schritt 1 – Rotierende Bearbeitung mit einem Diamantschleifer (Korngröße mittel bis grob)

Die Reparaturfläche sollte dabei nach Möglichkeit nicht als Schräge gestaltet werden, da sonst bei Kaubelastung Scherkräfte auf das Reparaturkomposit einwirken. Es empfiehlt sich, das Primärkomposit mit einer Stufe zu versehen, auf der das Reparaturkomposit bei Belastung abgestützt ist (Abbildung 15). Für die Reparatur approximaler Klasse-II-Kompositfüllungen, zum Beispiel nach Chipping der Randleiste oder zur Korrektur schwacher beziehungsweise fehlender Approximalkontakte, wird eine kastenförmige Kavität („Slot“) in das Primärkomposit präpariert. Möglicherweise lässt sich durch interne Retentionsrillen die Beanspruchung des Komposit-Komposit-Verbunds bei Kaubelastung reduzieren und damit die Frakturfestigkeit der Reparaturfüllung erhöhen, ähnlich wie bei der approximalen Amalgamreparatur [Zguri et al., 2017]. Dagegen führte das Anlegen okklusaler Retentionen zu einer Verschlechterung des Reparaturverbunds in der Kausimulation [Frankenberger et al., 2003].

Dient die Reparatur der Behebung von Randdefekten ohne Sekundärkaries, genügt eine 0,5–1 mm tiefe Eröffnung der betroffenen Randabschnitte mit einem kleinen Diamantschleifer. Liegt dagegen eine Sekundärkaries vor, muss ein ausreichend großer Zugang für die Kariesexkavation präpariert werden (Erleichterungsform). Bei der Korrektur von Frontzahnrestaurationen („Re-surfacing“) wird zunächst das Primärkomposit mit einem flammen- oder torpedoförmigen Diamantschleifer (Korngröße mittel bis grob) auf die gewünschte Tiefe reduziert. Der angrenzende Schmelz wird mit einem Diamantfinierer (Korngröße fein; rote Markierung) oder einer BevelshapeTM-Schwingfeile (Fa. Intensiv, CH-Montagnola) mit einer leichten Anschrägung oder Hohlkehle versehen, um einen möglichst unsichtbaren Übergang des Reparaturkomposits zu erzielen.

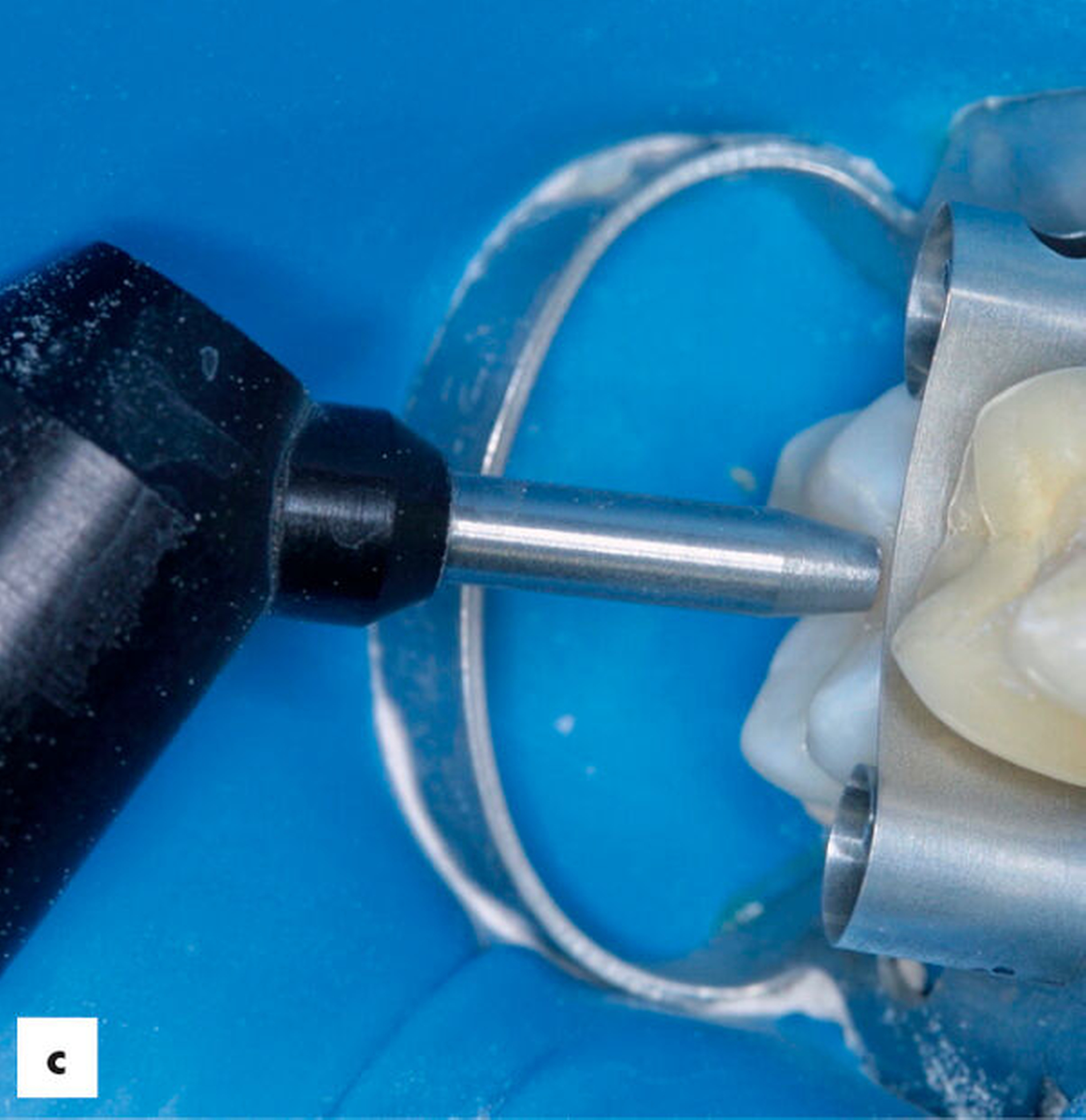

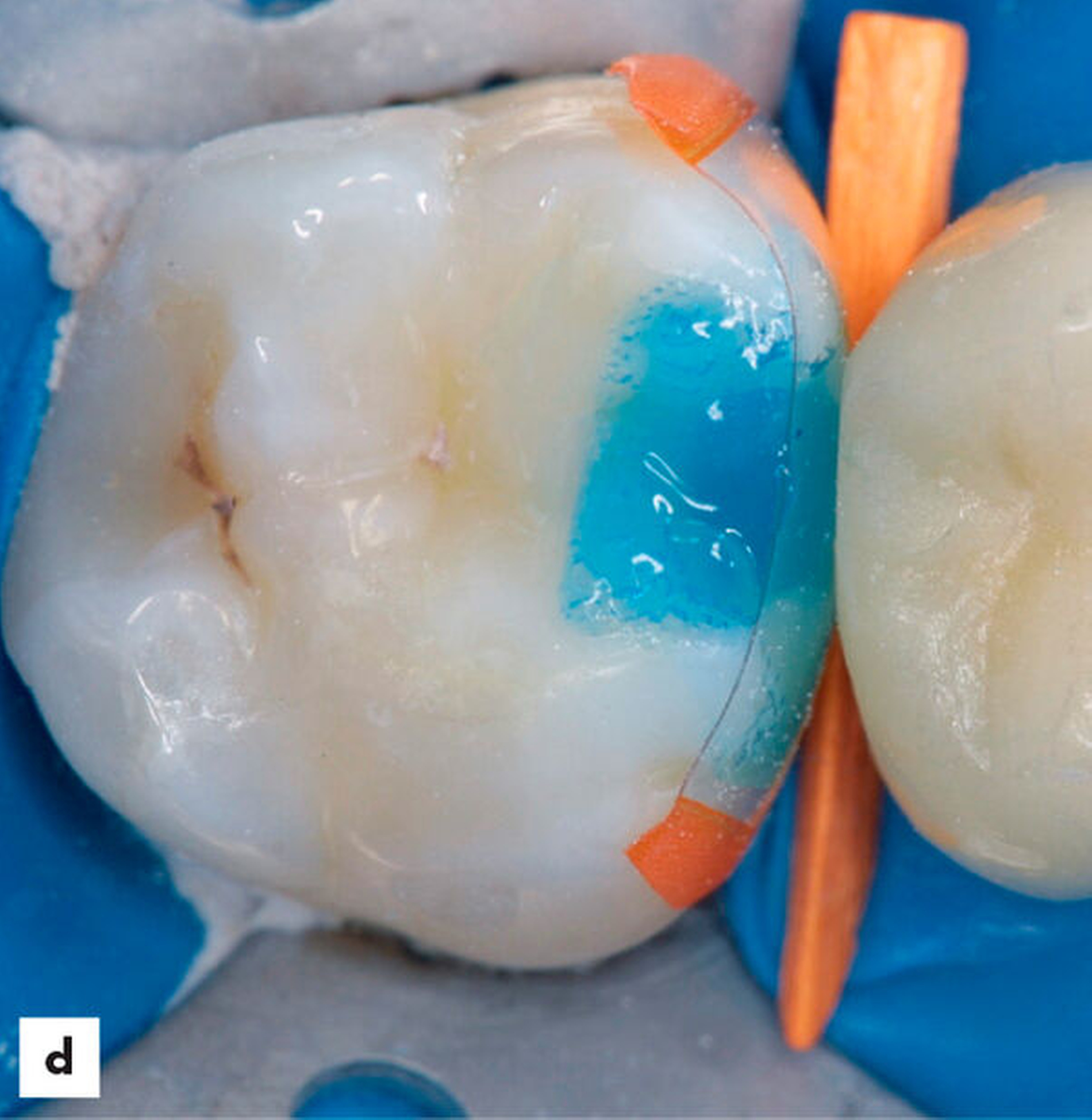

Schritt 2 – Sandstrahlen mit Aluminiumoxidpulver

Hierfür kommen intraorale Mini-Sandstrahlgeräte zum Einsatz, zum Beispiel AirsonicTM Mini Sandblaster (Fa. Hager & Werken, Duisburg; Abbildung 16), Cojet PrepTM (Fa. 3M Oral Care, Seefeld) oder RONDOflex 360 PlusTM (Fa. KaVo Dental, Biberach). Als Strahlgut wird Aluminiumoxidpulver (Partikelgröße 30–50 µm) verwendet, zum Beispiel AirsonicTM Alu-Oxyd (Fa. Hager & Werken), RONDOflexTM Powder 50 µm (Fa. KaVo Dental). Der Mehraufwand für das Sandstrahlen ist immer dann gerechtfertigt, wenn für die sichere Verankerung des Reparaturkomposits eine maximale Haftung am Primärkomposit erforderlich ist. Zum Beispiel, wenn ein frakturierter Höcker zu ersetzen ist, wenn das Reparaturkomposit wie bei der Rekonstruktion fehlender Approximalkontakte allseitig von Primärkomposit umgeben ist, oder wenn es darum geht, Verfärbungen am Übergang von Primär- und Reparaturkomposit zu verhindern.

Anders liegt der Fall, wenn eine Seitenzahnfüllung um eine Füllungsfläche erweitert wird. Der neue Füllungsabschnitt verfügt aufgrund der darunter befindlichen Kavitätenabschnitte und dank der Schmelz- und Dentinhaftung des Komposits über genügend Eigenretention (Abbildung 17). Deshalb spielt die meist kleine Kontaktfläche zwischen Primär- und Reparaturkomposit für die Verankerung der Reparaturfüllung eine untergeordnete Rolle und auf das Sandstrahlen des Primärkomposits kann hier verzichtet werden. Folgende Schutzmaßnahmen sind beim Einsatz eines intraoralen Sandstrahlgeräts unabdingbar:

Schutzbrille auch für den Patienten

Anlegen von Kofferdam zum Schutz vor Verletzungen der Weichgewebe und vor dem Inhalieren von Pulverpartikeln

Schutz benachbarter Zahn-oberflächen vor Aufrauhung, zum Beispiel durch einen Metallstreifen (Abbildung 5c), Teflonband oder OpalDamTM (Fa. Ultradent Products, Köln)

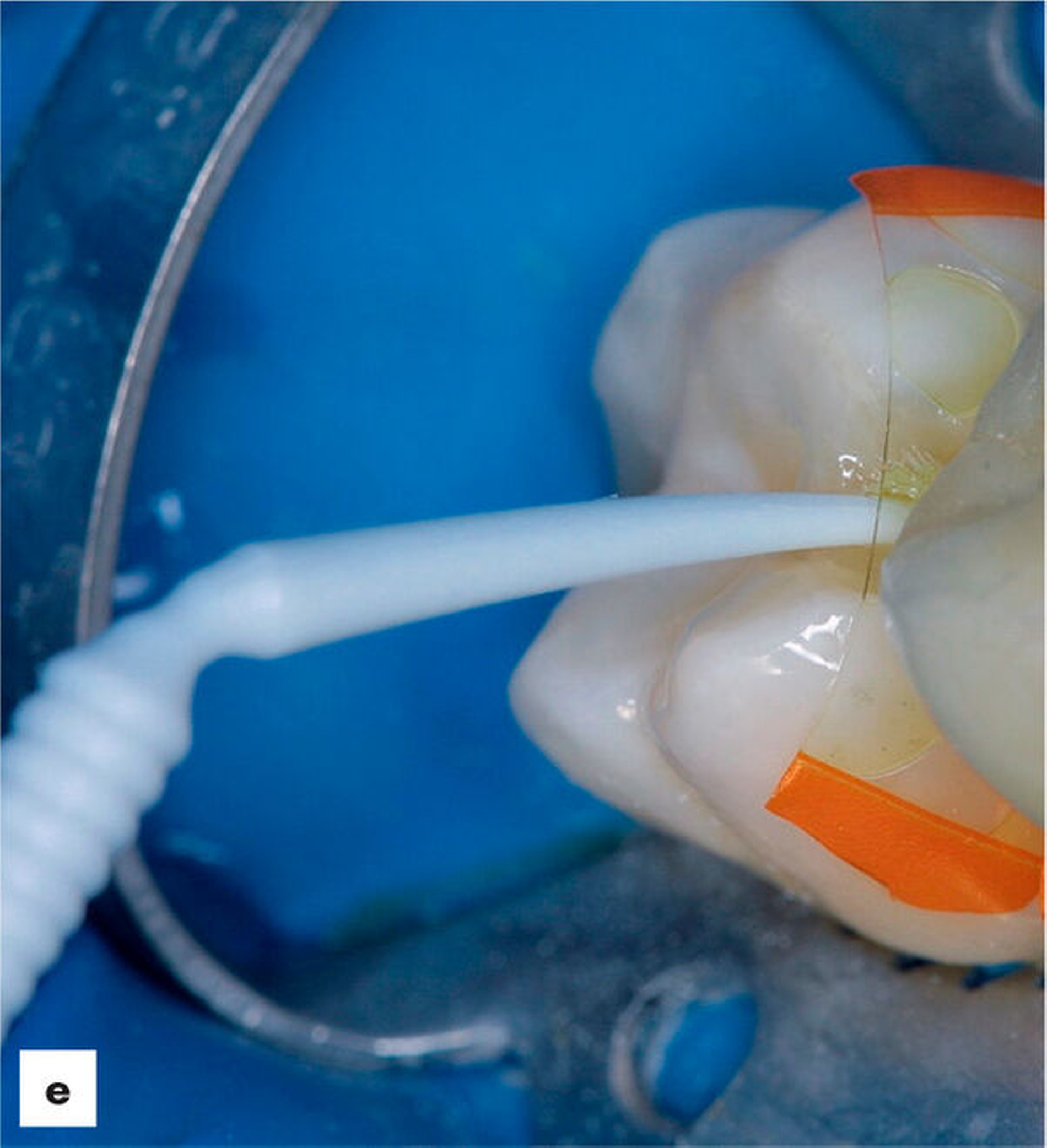

Schritt 3 – Applikation des Bondingsystems

Das Bondingsystem wird non-selektiv angewendet, das heißt auf dem Primärkomposit in gleicher Weise wie auf Schmelz und Dentin. Die Ätzung mit Phosphorsäure kann sich wegen der damit eventuell verbundenen Reinigungswirkung günstig auf den Komposit-Komposit-Verbund auswirken, so dass Etch-and-Rinse-Systeme möglicherweise vorteilhaft sind. Dies gilt auch immer dann, wenn eine maximale Schmelzhaftung mit dauerhaft verfärbungsfreien Schmelzrändern angestrebt wird. Nach Einwirkung der Phosphorsäure (Schmelz und Komposit: 30 Sekunden, Dentin: maximal 15 Sekunden) wird die Reparaturstelle gründlich mit Wasserspray gespült und anschließend mit Druckluft getrocknet. Die Applikation eines Mehrschrittsystems (Primer und Adhäsiv) beziehungsweise eines Universaladhäsivs erfolgt nach Herstellerangaben und schließt mit der Lichthärtung des Adhäsivs.

Schritt 4 – Applikation des Reparaturkomposits

Beim Einbringen des Reparaturkomposits ist wie immer auf eine innige Primäradaptation zu achten. Wird ein pastöses Kompositmaterial verwendet, kann es je nach dessen Konsistenz vorteilhaft sein, zuvor eine intermediäre Schicht Flowkomposit aufzutragen (Abbildungen 7e und 7f) und lichtzuhärten [Frankenberger et al., 2003].

Fazit

Die Reparatur defekter Restaurationen verlängert deren Liegedauer und schont gesunde Zahnsubstanz. Bei der Therapieentscheidung müssen zahn- und patientenbezogene Kriterien berücksichtigt werden. In jedem Fall bedarf es einer sorgfältigen Aufwand-Nutzen-Abwägung. Im Vergleich zu anderen Restaurationsarten gestaltet sich die Reparatur von Kompositfüllungen relativ unkompliziert, weil die Vorbehandlung des Komposits weitgehend identisch ist mit der üblichen Vorbehandlung von Schmelz und Dentin im Rahmen der Adhäsivtechnik. In Fällen mit hohem Retentionsbedarf des Reparaturkomposits sollte ergänzend ein intraorales Mini-Sandstrahlgerät mit Aluminiumoxidpulver (Korngröße 30–50 µm) zum Einsatz kommen. Dagegen bringen Silikatisierung und/oder Silanisierung bei der Kompositreparatur keinen Vorteil.

Univ.-Prof. Dr. Bernd Haller

Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Albert-Einstein-Allee 11, 89081 Ulm bernd.haller@uniklinik-ulm.de