Neue Erkenntnisse und selbstlimitierende Methoden

In der Forschung gibt es die klare Tendenz, kariöses Dentin weniger invasiv zu exkavieren als bisher üblich. Ziel ist es, möglichst viel Zahnsubstanz zu erhalten. Bei pulpanaher Karies soll zudem eine Eröffnung vermieden werden. Neu eingeführte rotierende Polymerinstrumente könnten ein Schritt in die richtige Richtung sein. Sie bewahren gegenüber Hartmetallbohrern eine Dentinschicht von durchschnittlich einem halben Millimeter.

Auch im digitalen Zeitalter wird routinemäßig mit Hartmetall-Rosenbohrern solange exkaviert, „bis die Sonde klirrt“ oder die Sondierung zumindest das Gefühl ausreichender Härte vermittelt. Beurteilt wird zum einen, ob die Sonde die Oberfläche noch „ritzen“ kann, und zum anderen, wie es klingt, wenn die Sonde über das Dentin geführt wird („cri dentaire“). Das Interpretieren dieser beiden Kriterien erlernt man während der Ausbildung. Die Sondengeometrie oder der Anpressdruck beeinflussen jedoch das Ergebnis der Sondenprüfung, wodurch diese großen individuellen Schwankungen unterliegt.

Darüber hinaus gibt es immer wieder klinische Situationen, bei denen das Dentin die gewohnte Härte mit dem typischen Sondenklirren gar nicht aufweist. Die meisten Zahnärzte kennen Fälle junger Patienten, die regelmäßig beim Zahnarzt waren und bei denen eines Tages – oft als Zufallsbefund – im Röntgenbild eine versteckte Karies (englisch: hidden caries) diagnostiziert wird (Abbildungen 1 und 2). Wenn man in diesen Fällen klassisch exkaviert, besteht ein sehr hohes Risiko, die Pulpa zu eröffnen. Grund dafür ist, dass große Anteile des Dentins so weich sein können, dass die Kontrolle mit der Sonde keinen zuverlässigen Endpunkt ergibt.

Da Stahl- und Hartmetallbohrer aufgrund ihrer Härte auch gesundes Dentin abtragen können, wird mit diesen Instrumenten oft mehr wertvolle Zahnsubstanz entfernt als eigentlich notwendig ist [Celiberti et al., 2006; Dammaschke et al., 2008]. Auch mit den seit einigen Jahren verfügbaren Zirkoniumdioxidbohrern, deren Schneiden härter als Hartmetall sind, kann gesundes Dentin mühelos abgetragen werden (Abbildungen 3, 4 a bis 4c) [Strassler, 2010].

Natürlich lässt kariöse Zahnsubstanz bei entsprechender Erfahrung auch mithilfe konventioneller Instrumente sehr schonend exkavieren. Dennoch haben Studien gezeigt, dass auf diese Weise selbst bei großer klinischer Sorgfalt gesundes Dentin entfernt wird. Gleichzeitig wird in derselben Kavität Dentin belassen, das zuvor als entfernungswürdig eingestuft wurde [Willmott et al., 2007]. Viele neuere Studien, Übersichtsartikel und eine Cochrane-Metaanalyse zeigen zudem, dass ein minimalinvasives oder zweizeitiges Exkavieren ebenso sicher ist, wie die konventionelle, invasivere Kariesentfernung [Alves et al., 2010; Bjorndal et al., 2010; Casagrande et al., 2009; Lula et al., 2009; Ricketts et al., 2006].

Wie viel Dentin im Rahmen der invasiven Therapie mechanisch entfernt wird, hängt von zahlreichen Variablen ab. Die Grande Dame der Kariesforschung, Edwina Kidd, formulierte zunächst die allgemein akzeptierte Annahme, dass die Demineralisation von Schmelz und Dentin auf die Anwesenheit von Mikroorganismen zurückzuführen ist [Kidd, 2004]. Sie leitet dann formal logisch korrekt ab, dass es nach heutigem Kenntnisstand gar nicht notwendig ist, bis ins harte Dentin zu exkavieren. Vielmehr genüge es, den Biofilm dauerhaft zu entfernen und neue Bakterien durch eine dentinadhäsive Restauration von ihrem Substratnachschub fernzuhalten.

Diese absolut überzeugende Argumentationskette hat in der zahnärztlichen Praxis bis heute noch nicht die breite Aufmerksamkeit gefunden, die ihr gebührt. Neben dem Gesetz der (menschlichen) Trägheit, das auch für die Zahnmedizin gültig ist, könnte dies daran liegen, dass sich Kavitäten nicht sicher randdicht versiegeln lassen [Mertz-Fairhurst et al., 1998]. Das gilt sogar unter Laborbedingungen. Deutlich besser ist daher die Akzeptanz von Verfahren, bei denen zunächst die Kavität auf klassische Weise eröffnet und das massiv infizierte Dentin entfernt wird. Erst dann wird etwas schonender exkaviert, also nicht automatisch bis ins gesunde Dentin. Ideal wäre eine selektive Exkavationsmethode, bei der der Abtrag automatisch stoppt, wenn erhaltungsfähige Dentinanteile erreicht sind.

Intaktes Kollagen gilt als Maßstab

Durch Säuren aus dem Biofilm wird der mineralische Anteil des Zahnes aufgelöst. Gleichzeitig zerstören diese Säuren und auch bakterielle Enzyme im Dentin die Tertiärstruktur der Kollagenfasern. Von den Studien zur schrittweisen Kariesexkavation weiß man, dass sich weiches Dentin unter einer dichten Füllung verändert. Es wird trockener und härter, kann also remineralisiert werden [Kidd, 2004].

Dentin kann remineralisieren, solange Bestandteile vorhanden sind, die Hydroxylapatit- Kristallisationskeime enthalten (Abbildungen 5a bis 5f) [Ahmed, 2007]. Das ist der Fall, wenn die Tertiärstruktur des Kollagens noch intakt ist. Durch das Einwirken organischer Säuren wird der Verlauf der Kollagenfasern sichtbar, die Fasern sind vollständig von Hydroxylapatit umhüllt (Abbildung 5b). Im weiteren Verlauf werden zunächst individuelle Kristalle sichtbar, die Fasern selbst sind noch immer umhüllt (Abbildung 5c). Die Kristalle werden dann weiter aufgelöst, und die Kollagenfasern sind nun deutlich zu erkennen (Abbildung 5d). Solange die typische Querstreifung noch zu erkennen ist, kann das Kollagen noch remineralisiert werden (Abbildung 5e). Wenn schließlich die Tertiärstruktur zerstört ist, spricht man von denaturiertem Dentin (Abbildung 5f). Ein logischer Behandlungsendpunkt wäre somit der Übergang zwischen demineralisiertem Dentin und denaturiertem Dentin.

Diese Argumentationskette wurde bereits von Fusayama vertreten [Fusayama, 1979]. Fusayama prägte das heute oft verwendete Begriffspaar „infiziertes Dentin“ (infected dentin) und „kariös verändertes, aber erhaltungswürdiges Dentin“ (affected dentin) [Fusayama, 1979]. Infiziertes und demineralisiertes Dentin mit denaturierten Kollagenfasern ist nach Fusayamas Auffassung irreversibel erweicht, also nicht mehr remineralisierbar. Es muss im Rahmen der Kariestherapie entfernt werden. Dagegen können Dentinanteile mit Remineralisationspotential, also diejenigen mit nicht denaturierten Kollagenfasern, erhalten werden.

Gradient statt Grenze

Im Zusammenhang mit dieser einfach klingenden Differenzierung müssen einige Begriffe geklärt werden. Einerseits ist eine Einteilung in zwei oder mehr Karieszonen willkürlich. Aufgrund der Diffusionsprozesse in kariösen Läsionen handelt es sich nicht um klar abgrenzbare Bereiche, sondern vielmehr immer um Gradienten. Diese verlaufen von der Läsion in Richtung unverändertes Dentin, mit allmählich abnehmender Bakteriendichte, zunehmendem Mineralisationsgrad und zunehmender Härte (Abbildungen 6a und 6b). Mithilfe mikro-computertomografischer Aufnahmen ist es zudem möglich, an nur einem Zahn zu untersuchen, wie viel Material mit unterschiedlichen Bohrern entfernt wird. Abbildung 7 zeigt ein Beispiel für eine derartige Auswertung. Durch Übereinanderlegen der Befunde zu unterschiedlichen Zeitpunkten können die jeweiligen Abtragstiefen zum entsprechenden Zeitpunkt dargestellt werden.

Die zweite Klarstellung betrifft das von Fusayama entwickelte Produkt „Caries Detector“ (Kuraray), das im Wesentlichen Propylenglykol enthält. Aufgrund der Molekülgröße von Propylenglykol diffundiert Caries Detector nur in Schmelz- und Dentinporen, die für dieses Molekül groß genug sind. Zufällig deckt sich dieser Diffusionsbereich mit der mikroskopisch bestimmbaren Hauptmasse an Bakterien. Man wird aber bei der Anwendung von Caries Detector feststellen, dass die Farbe beim Exkavieren nicht in einem Augenblick noch intensiv rot sichtbar ist und nach dem Abtragen der nächsten Dentinschicht plötzlich verschwindet. Auch hier folgt die Farbintensität einem Gradienten. Daher sollte nur die intensive Rotfärbung entfernt, die blassrosa verfärbten Anteile aber ignoriert werden [Boston et al., 2008; Javaheri et al., 2010].

Innerhalb des Intervalls zwischen „nicht mehr denaturiert“ und „vollständig mineralisiert“ kann man davon ausgehen, dass in Richtung gesunden Dentins die Härte und der Hydroxylapatitanteil zunehmen. Andererseits nehmen die Farbstoffeinlagerung und der Anteil an Mikroorganismen ab. Welcher Bereich innerhalb dieses Intervalls den optimalen therapeutischen Bereich darstellt, kann man derzeit noch nicht exakt definieren. Das klinische Erscheinungsbild der Karies ist dafür einfach zu vielfältig.

Inzwischen gibt es zahlreiche Verfahren, die dem Zahnarzt die Entscheidung erleichtern sollen, wie weit er exkavieren muss. Im Idealfall wird mit diesen Verfahren ein therapeutischer Endpunkt erreicht, der in dem soeben definierten Intervall erhaltungswürdigen Dentins liegt. Man nennt diese Verfahren daher auch selbstlimitierende Methoden [Kunzelmann, 2005]. In der Tabelle sind Verfahren zusammengestellt, für die der Anspruch erhoben wird, dass sie Karies sehr schonend entfernen. Von aktivem Feedback spricht man, wenn der Endpunkt anhand von bestimmten Parametern beeinflusst werden kann. Passives Feedback bedeutet, dass der Behandlungsendpunkt vom Anwender nicht beeinflussbar ist, weil er in die Methode integriert ist.

Fluoreszenz-kontrollierte Systeme

Mit einem fluoreszenz-kontrollierten System (Fluorescence-Aided Caries Excavation = FACE) wird die Veränderung fluoreszenzoptischer Eigenschaften bei kariösem Dentin für die selektive Kariesentfernung mit einem Winkelstück und konventionellen Rosenbohrern genutzt [Lennon et al., 2002; 2009].

Bei diesem kommerziell noch nicht verfügbaren System werden Farbstoffmoleküle (Fluorophore) in der kariösen Läsion mit Licht bei circa 405 Nanometer zur Fluoreszenz angeregt. Exkaviert wird dann nur der Dentinanteil, der dieses Fluoreszenzsignal aufweist. Die in einer Läsion vorhandenen Fluorophore können auch bei der Anwendung eines Lasers als Feedbacksystem genutzt werden (KEY Laser 3+, KaVo) [Krause et al., 2008; Tao und Fried, 2009].

Das einem Zahnarzt wohlvertraute taktile Feedback kann man messtechnisch nachstellen, indem man drehmoment-gesteuerte Motoren verwendet. Solche Motoren werden bereits in der Endodontie eingesetzt. Ebenso wie in der Endodontie müssen diese Motoren für jedes Instrument individuell programmiert werden. In einer Machbarkeitsstudie wurde nachgewiesen, dass das Prinzip funktioniert [Alhorn, 2006]. Eine kommerzielle Version ist noch nicht verfügbar.

Carisolv und Enzymlösungen

Bereits in den 1980er-Jahren wurde ein sogenanntes chemomechanisches Verfahren eingeführt. Bei diesem wird das kariöse Dentin mit einem Gemisch aus Natriumhypochlorit und Aminosäuren selektiv vorbehandelt und das angelöste Material mit einem speziellen Instrument abgeschabt (Handelsname Caridex, später Carisolv, Anbieter: Mediteam). Die wirksame Komponente ist Natriumhypochlorit, das eine unspezifische Kollagenspaltung bewirkt. Der therapeutische Endpunkt liegt vor dem gesunden Dentin, wenn man die Dentinhärte als Kriterium wählt [Tsolmon, 2008]. Obwohl die prinzipielle Eignung dieser Methode umfassend dokumentiert ist [Ericson et al., 1999; Peric, 2009], ist das Produkt nicht sehr weit verbreitet. Ursache könnte sein, dass viele Anwender Carisolv nach dem klassischen Kriterium der Kariesfreiheit beurteilen, also eine harte Oberfläche erwarten [Maragakis et al., 2001].

Gerade der Aspekt der Oberflächenhärte beeinflusst ganz wesentlich, wie selbstlimitierende Exkavationsverfahren vom Anwender beurteilt werden. Jedes Verfahren, das substanzschonend arbeitet und seinen Behandlungsendpunkt im demineralisierten Dentin hat, muss aber zwangsläufig eine weichere Oberfläche hinterlassen als die Exkavation bis in unverändertes Dentin. Folgt man der Argumentation von Kidd [2004] oder der zweiten Annahme, nur Dentin mit denaturierten Kollagenanteilen zu entfernen, dann muss man für alle zukünftigen Studien die Zielkriterien neu überdenken. Die Dentinhärte kann nicht mehr das Kriterium für Kariesfreiheit sein. Carisolv und alle anderen substanzerhaltenden Exkavationsverfahren sollten entsprechend für den Einsatz in der täglichen Praxis neu bewertet werden.

In einer klinischen Studie wurde die Anwendungssicherheit einer Enzymlösung mit Pepsin als wichtigstem Wirkstoff nachgewiesen [Dipsche, 2009], die Lösung ist jedoch kommerziell noch nicht verfügbar. Auf der Basis von Papain ist eine Enzymlösung mit ähnlichem Wirkungsanspruch in Brasilien kommerziell verfügbar (Papacárie, Fórmula & Ação, São Paulo) [Bussadori et al., 2005; Kotb et al., 2009]. Sie ist aber auf dem deutschen Markt bisher nicht erhältlich.

Im Jahr 2003 kam unter der Bezeichnung SmartPrep, später SmartBurs, erstmals ein rotierendes Polymerinstrument auf den Markt, das aufgrund seiner speziell eingestellten Härte nur erweichtes Dentin entfernt. Sobald die Schneiden auf gesundes Dentin treffen, verformen sie sich und das Instrument wird unbrauchbar. Der an der Temple University in Philadelphia von Prof. Daniel Boston entwickelte „Bohrer“ wurde in einer Reihe von Studien in Bezug auf vollständige Exkavation untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass weniger Dentin abgetragen wird als mit Hartmetallinstrumenten, das verbleibende Dentin also weicher ist [Dammaschke et al., 2006; Prabhakar und Kiran, 2009]. Gegenüber dem konventionellen Vorgehen wird eine Dentinschicht von bis zu 0,9 Millimetern Dicke erhalten, im Durchschnitt sind es immerhin 0,5 Millimeter [Tsolmon, 2008].

Das Dentin ist nach Anwendung von Smart-Prep/SmartBurs 1 härter als nach Anwendung von Enzymen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Polymerinstrumente etwas mehr Substanz abtragen [Tsolmon, 2008]. Da die Dentinhärte circa 60 Prozent der Härte von unverändertem Dentin beträgt, kann analog gefolgert werden, dass nach Anwendung der Polymerinstrumente remineralisierbares und damit erhaltungswürdiges Dentin auf der Oberfläche verbleibt.

Polymerinstrumente der zweiten Generation

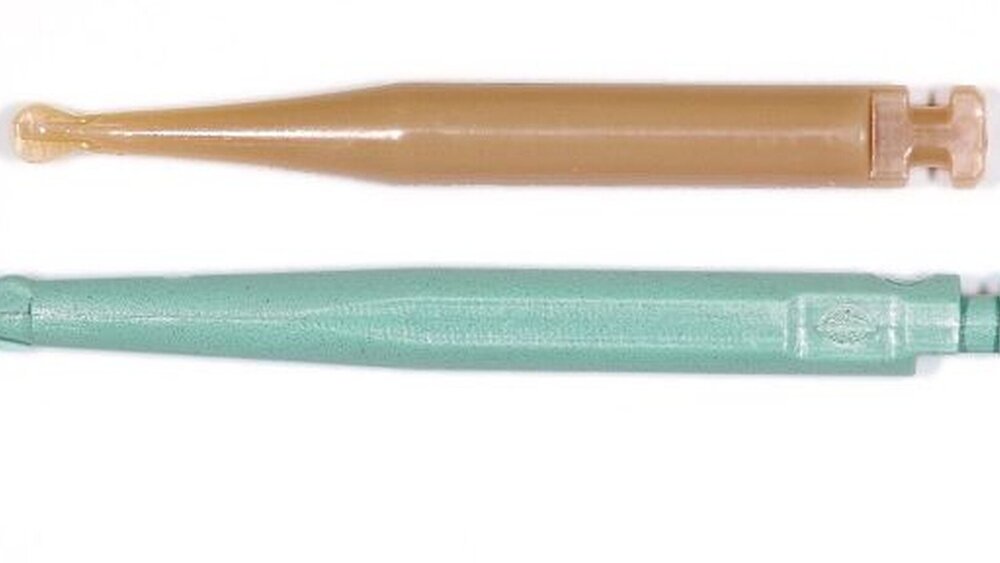

Seit dem Jahr 2010 ist ein Nachfolger des oben erwähnten Polymerinstruments mit der Bezeichnung SmartBurs 2 erhältlich (Anbieter: SS White Burs, Lakewood/USA, deutscher Vertrieb: atec Dental, Ebringen, Abbildung 8 unten). Diese Instrumente haben eine ähnliche Schneidengeometrie, sind aber etwas härter als ihre Vorgänger. Sie bestehen vollständig – also auch im Schaftbereich – aus Polyamid und können nur einmal angewendet werden. Das Wirkprinzip ist laut Hersteller identisch: Aufgrund ihrer eingestellten Härte tragen sie kariös erweichtes Dentin ab. Verändertes, aber strukturell intaktes Dentin verbleibt in der Kavität.

Ein vergleichbares Produkt ist seit der IDS 2011 von Komet/Gebr. Brasseler unter dem Handelsnamen Polybur P1 verfügbar. (Polybur P1, Komet/Gebr. Brasseler, Lemgo, Ab bildung 8 oben). Unterschiede zwischen beiden Instrumenten gibt es in der Schneidengeometrie, die bei dem Komet-Instrument an einen Rosenbohrer angelehnt ist. Zudem ist der Schaft etwas schlanker gestaltet als bei SmartBurs 2, wodurch das Instrument besonders für zierliche Kavitäten geeignet ist.

Indikationen von Polymerinstrumenten

Die wichtigste Indikation für selbstlimitierende rotierende Polymerinstrumente ist weiche, pulpanahe Karies bei klinisch symptomlosen Milch- und bleibenden Zähnen, hier besonders bei versteckter Karies (Abbildungen 1 und 2). Dadurch wird im Vergleich zu Stahl- und Hartmetallbohrern das Risiko, die Pulpa zu eröffnen, deutlich reduziert. Polymerinstrumente sind somit eine Ergänzung des klassischen Instrumentariums mit dem Ziel der schonenden Kariesexkavation im Bereich der Pulpa. Pulpafern eignen sich wegen der höheren Effizienz Hartmetall-Rosenbohrer oder Löffelexkavatoren besser.

Diese Interpretation des Indikationsbereichs ist wichtig für die Akzeptanz dieser Instrumente. Weder Polymerinstrumente noch andere selbstlimitierende Verfahren sollen die bisherige Vorgehensweise ersetzen. Der Zugang zur Kavität muss beispielsweise aufgrund der Härte von Schmelz immer mit Diamant- oder Hartmetallinstrumenten geschaffen werden. Hartes Dentin, das aus mechanischen oder ästhetischen Gründen entfernt werden muss, kann mit Polymerinstrumenten nicht entfernt werden. Alle selbstlimitierenden Systeme spielen aber ihre Stärke dort aus, wo unter allen Umständen eine Pulpaeröffnung vermieden werden soll. Bei allen Erfolgen der modernen Endodontie muss nach wie vor die eigene Pulpa als die beste Wurzelfüllung gelten. Klinisch symptomlose Zähne, bei denen die Pulpavitalität durch schonendes Exkavieren erhalten werden soll, sind daher die perfekte Indikation für selbstlimitierende Verfahren. Dies gilt für das Milchgebiss ebenso wie für das bleibende Gebiss. Natürlich lassen sich auch mit Polymerinstrumenten Pulpaeröffnungen nicht bei allen pulpanahen Läsionen vermeiden. Wenn man aber mit diesen schonenden Instrumenten die Pulpa eröffnet hat, dann war es nicht zu vermeiden.

Anwendung von Polymerinstrumenten

Der Zugang zur Kavität wird wie gewohnt mit rotierenden oder oszillierenden Diamant- oder Hartmetallinstrumenten hergestellt. In den peripheren Anteilen der Kavität kann kariös erweichtes Dentin mit Hartmetall-Rosenbohrern entfernt werden. In den pulpanahen Anteilen, das heißt in der Praxis „wenn sich der Puls beim Gedanken an eine unmittelbar bevorstehende potenzielle Eröffnung des Nervs beschleunigt“, kommt das Polymerinstrument zum Einsatz. Dabei sollte mit geringem Anpressdruck gearbeitet werden. Noch fehlen für die hier genannten Polymerbohrer prospektive kontrollierte Studien. Die vorliegenden Labordaten, die Analogbewertung klinischer Studien mit Carisolv und Enzymen und auch die klinischen Studien zur schrittweisen Kariesentfernung belegen bereits jetzt, dass mit dieser schonenden Methode eine hohe Anwendungssicherheit verbunden sein dürfte. Eine mögliche Limitation sollte aber deutlich angesprochen werden: Wenn man demineralisiertes Dentin schont, dann wird das auch auf dem Röntgenbild sichtbar. Im Prinzip ist eine höhere Strahlendurchlässigkeit der Beweis, dass das Konzept funktioniert. Andererseits könnten Anwender fürchten, dass ihnen eine unvollständige Kariesentfernung unterstellt wird. Damit die substanzschonende Kariesexkavation zu einem erfolgreichen Konzept wird, sollten Patienten über deren Vorteile informiert werden. Zudem muss innerhalb des Berufsstands kommuniziert werden, dass die höhere Radioluzenz des Dentins in tiefen Kavitätenanteilen kein zwingendes Zeichen für Karies ist, sondern nur der Ausdruck geringerer Mineralisation. Hier schließt sich der Kreis zu der Argumentation von Edwina Kidd: Solange keine zusätzlichen Befunde für eine Verbindung zwischen diesem strahlendurchlässigen Areal und aktivem Biofilm vorliegen, kann man nicht von Karies sprechen. Hierzu gehören Randverfärbungen, die auf Spalten hindeuten, Beläge, osmotisch oder thermisch bedingte Sensitivitäten oder offensichtliche Defekte der Füllung.

Zusammenfassung und Ausblick

Auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse ist bei der Kariesentfernung auch in der Praxis der Paradigmenwechsel notwendig, der in der wissenschaftlichen Literatur bereits seit über 15 Jahren zu beobachten ist. Um intakte Zahnsubstanz so weit wie möglich zu erhalten und unbeabsichtigte Pulpaeröffnungen zu vermeiden, sollte nur das unwiederbringlich demineralisierte, erweichte Dentin entfernt werden. Verändertes, aber remineralisierbares Dentin kann dagegen ohne Risiko belassen werden.

Was passiert aber mit dem remineralisierbaren Dentinanteil? Lohnt sich der Aufwand des selbstlimitierenden Exkavierens überhaupt? Wird der Defekt, wie derzeit routinemäßig der Fall, mit einer adhäsiven Füllung verschlossen, so dringt das Dentinadhäsiv weit in die Kollagenstruktur ein [Imazato et al., 2002]. Es umschließt die Fasern vollständig mit Methylmethakrylat und füllt die Hohlräume weitgehend aus [Hahn und Hellwig, 2004]. Die Kollagenfasern werden versiegelt und eventuell zurückbleibende Bakterien immobilisiert. Eine Remineralisation mit Hydroxylapatit ist dann natürlich nicht mehr möglich. Der eindeutige Vorteil des selbstlimitierenden Exkavierens ist aber der Erhalt einer zusätzlichen Dentinschicht von bis zu 0,9 Millimetern. Gerade pulpanah kann diese Differenz den Ausschlag geben, wenn es darum geht, eine Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Deshalb ist der Gedanke interessant, im Sinne einer modifizierten Caries-profunda-Behandlung eine Art Unterfüllung auf diesen pulpanahen Defekt zu applizieren und damit dem remineralisationsfähigem Dentin Kalzium- und Phosphationen zur Verfügung zu stellen. Diese Unterfüllung würde dann gleichzeitig die Infiltration mit Monomer verhindern. Da das Dentin mit Gewebeflüssigkeit perfundiert wird und deshalb feucht ist, könnten im Lauf der Zeit aus dieser Unterfüllung Kalzium- und Phosphationen in den Defekt diffundieren und dort die vorhandenen Hydroxylapatit-Kristallisationskeime zum Wachstum bringen. Auf diese Weise wäre eine Defektheilung denkbar, was über die reine Schonung des Gewebes weit hinausgeht.

Dass dies keine Zukunftsmusik ist, bestätigen Experimente an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Ludwig-Maximilian-Universität München, bei denen als Unterfüllungsmaterial wasserlösliche Kalziumphosphatzemente verwendet werden. Diese Zemente wurden mit Strontium als Marker dotiert, das innerhalb von sechs Monaten in dem gesamten remineralisationsfähigen Defektbereich nachgewiesen werden konnte. Aus einer amerikanischen Arbeitsgruppe wird über eine ähnliche Methode berichtet, die nicht nur auf Kalzium- und Phosphationen vertraut, sondern zusätzlich Dentinmatixproteine verwendet [Dai et al., 2010]. Die Forscher haben dieser Idee bereits einen klangvollen Namen gegeben: Guided Tissue Remineralization. Wenn sich das Konzept als valide erweisen sollte, wäre ein weiterer Schritt in Richtung substanzschonender, biologisch begründeter Kariestherapie gelungen.

Prof. Dr. Karl-Heinz Kunzelmann

Poliklinik für Zahnerhaltung

und Parodontologie

Ludwig-Maximilians-Universität München

Goethestr. 70

80336 München