Kariesprophylaxe mit der App

Trotz eines erfreulichen Kariesrückgangs ist nur knapp die Hälfte der Sechs- bis Sieben-jährigen naturgesund [DAJ, 2010] und Deutschland damit noch weit von dem Zielwert „Kariesfreiheit bei 80 Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen“ für das Jahr 2020 entfernt [Oesterreich Ziller, 2005]. Zur Vermeidung von Karies im Milch- und im jugendlich permanenten Gebiss ist die Plaquekontrolle von großer Bedeutung, da eine positive Assoziation zwischen guter Mundhygiene und niedrigen Kariesraten besteht. In zahlreichen Studien wurde der guten Mundhygiene beziehungsweise dem adäquaten Zähneputzen bei Kindern ein höherer kariespräventiver Effekt als der Ernährungslenkung beigemessen [Vallejos-Sanches, 2008; Zaborski, 2010; Tolvanen, 2010; Agrawal, 2011].

Plaque bei Kleinkindern gilt als Vorhersagefaktor

Sichtbare Plaque auf den Zahnoberflächen von ein- bis zweijährigen Kindern gilt als Vorhersagefaktor für die spätere Kariesentwicklung [Wendt, 1994]. Zudem wird die Mundgesundheit von Drei- bis Sechs- und von Sechs- bis Siebenjährigen als Indikator für die spätere Mundgesundheit im bleibenden Gebiss angesehen [Li Wang, 2002; Skeie, 2006; Holm, 1978; Seppa Hausen, 1989; Pelkwijk, 1990; Van Palestein Van Dijk, 1989].

Leider ist die Plaqueentfernung bei Schulkindern, speziell im Alter von sechs bis zwölf Jahren, trotzdem oft noch verbesserungswürdig [Zanin, 2007; Sandström et al., 2011; Pujar, 2013]. Obwohl das Zähneputzen zu Hause zweimal am Tag optimal ist, wird dies oft nicht umgesetzt [Worthington, 2001].

Im Rahmen der bundesweiten KiGGS-Studie ließen sich in Deutschland Unterschiede in der Zahnputzfrequenz sowohl zwischen den verschiedenen Altersgruppen als auch zwischen Mädchen und Jungen konstatieren [Schenk, 2007].

Längeres Putzen bedeutet weniger Plaque

Die Studie von Brandenbusch et al. [1999] bestätigte, dass bei Kindern mit mittelmäßiger oder schlechter Mundhygiene das Kariesrisiko über sechsfach höher war als bei Kindern mit guter Mundhygiene. Die Studie zeigte ebenfalls, dass bei Kindern ohne ein systematisches Zähneputzen das Risiko doppelt so hoch war. Leal et al. [2002] wiesen nach, dass bei denjenigen Kindern, denen die Instruktion zur Putztechnik individuell gezeigt wurde, die meiste Plaque reduziert wurde. Zudem putzten diese Kinder im Gegensatz zu den Kindern, denen das Zähneputzen audiovisuell oder durch das Vorzeigen am Modell beigebracht wurde, ihre Zähne effektiver.

Dauert das Zähneputzen 180 Sekunden, wird 55 Prozent mehr Plaque entfernt als bei nur 30 Sekunden [Creeth, 2009]. Pujar [2013] zeigte ebenso eine effizientere Plaqueentfernung in Abhängigkeit von der längeren Putzdauer: Bei sechsjährigen Kindern konnten bereits nach zweieinhalb Minuten eine Plaquereduktion von 82 Prozent erreicht werden.

Digitale Schritte zum richtigen Zähneputzen

Mit dem Anspruch, den richtigen Zahnputzstil zu erzielen, schlugen Kim et al. [2009] einen neuen Ansatz im Zahnputzmonitoring und ein Trainingssystem der Patienten mithilfe von interaktivem Training bezüglich der Bürstenbewegung und des angewandten Neigungswinkels vor. Der Vorteil dieses Zahnputznavigationssystems besteht darin, dass ein Benutzer zum Zeitpunkt der Zahnpflege mittels der Bürste ein deutliches und anschauliches Bild über sein aktuelles Putzergebnis erhält und bei einem nicht ausreichenden Putzergebnis sofort gegensteuern kann.

Graetz [2013] ließ die Idee einer interaktiven Software Realität werden, um zunächst ein visuelles Bild vom Putzmuster eines Patienten zu erzeugen, damit man dem Patienten – je nach Bedarf – ein besseres Zahnputzverhalten empfehlen kann. So konnte die Putztechnik der Probanden optimiert und ein lang anhaltender Lerneffekt erzielt werden, einschließlich verbesserter Mundhygiene.

Janusz [2008] zeigte eine Verbesserung der Mundhygiene durch digitale Assistenz. SmartGuide™ ist ein Zahnpflegesystem, bei dem mittels Positionssensoren die Lage und mittels Drucksensoren der Andruck einer Zahnbürste ermittelt werden. Mithilfe von SmartGuide™ wird die Putztechnik optimiert und somit die Zahl der Patienten, die mit übermäßigem Druck putzen, signifikant vermindert.

Es liegt nahe, dass Kommunikationstechnologien wie Smartphones oder Tablet-Computer die Möglichkeit bieten, Effekte bei gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen zu erzielen [Krishna, 2009; Cole-Lewis, 2010]. Die mobilen Anwendungsprogramme (App als Kurzform für Application) können zusätzlich auf einem Smartphone installiert werden oder man greift über einen Player oder Browser und eine mobile Internetverbindung auf die App zu [Bialas, 2011]. Die Apps können über das Betriebssystem auf das Smartphone heruntergeladen werden.

Eine systematische Übersichtsarbeit [Stephens, 2013] konnte in sieben Studien die Zufriedenheit der Nutzer und die Wirksamkeit von Smartphone-Anwendungen und Text-Messaging-Interventionen zur Förderung der Gewichtsreduktion und der körperlichen Aktivität beleuchten. Die Pilotstudie von Shapiro [2008] konnte für das Bewegungs-, Bildschirm- und Ernährungsverhalten zeigen, dass neuartige Technologien eine Rolle bei der Verbesserung der Gesundheit der Kinder spielen können.

Shao [2014] entwickelte mit dem DAYA-System ein Konzept für eine effiziente Verbesserung der Mundhygiene bei Kindern mit gleichzeitiger Kontrollmöglichkeit der Eltern mittels übermittelter Daten. Nur 26 Prozent der Kinder wussten, dass mangelnde Mundhygiene zu den Risikofaktoren der Kariesentstehung zählt und 38 Prozent berichteten, dass sie beim Zähneputzen keine bestimmte Technik anwenden. Darüber hinaus nahmen nur 30 Prozent der Kinder an regelmäßigen oralen Untersuchungen teil. Daher sollte das System DAYA als mobile App für die Eltern mit dem zugehörigen Zahnputzspiel für Kinder die Aktivität der Kinder beim Zähneputzen verfolgen.

Die App als Trainings- und Motivationsinstrument

Ziel der Studie

Nach den Ergebnissen der Studie „Kinder und Jugend 3.0“ nutzen ein Fünftel der Sechs- bis Siebenjährigen Smartphones [Bitkom, 2014]. Mittlerweile existiert eine Reihe von Applikationen zur Unterstützung der täglichen Mundpflege für verschiedene Altersgruppen. Es gibt jedoch keine Studie, die die Wirksamkeit einer solchen Anwendung in Bezug auf die individuelle Mundhygiene untersucht. Daher war es Ziel dieser Masterarbeit, die zusätzliche Wirkung einer Smartphone-App als Trainings-und Motivationsinstrument mit der manuellen Handzahnbürste (Rainbow VigilantTM), die mit einem Gravitationssensor ausgestattet ist, bei Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren zu untersuchen.

Studiendesign

Die Handzahnbürste Rainbow der Firma VigilantTM enthält eine plane Borstenoberfläche, die ein ovales, „multitufted“ Borstenfeld aufweist. Im Griff befindet sich ein digitaler Bewegungsmesser (Gyroscope) mit einer 3-D-Sensorik, so dass die Rainbow-Kids-Bürste in Echtzeit den Zahnputzbewegungen des Kindes folgt, die über Bluetooth an ein Smartphone (Android) beziehungsweise an ein iPhone (apple) weitergeleitet wird. Der Lernfortschritt wird dann in einer Zusammenfassung auf dem vernetzten Smartphone oder Tablet-PC angezeigt und kann sofort mit Familie und Freunden geteilt werden (Abbildung 2). Die App speichert die Daten der jeweiligen Putzfolge und vergibt Bonus-Punkte (Bärchen, Abbildungen 3 und 4). Je näher das Kind beim Putzen an die optimale Putzbewegung herankommt, desto mehr Bärchen werden als Punkte vergeben (im Schnitt ein Bärchen pro zwei Sekunden).

In dieser prospektiven, verblindeten und randomisierten Interventionsstudie wurden 49 Vorschulkinder (5,1 ± 0,62 Jahre, 27 Jungen, 33 Mädchen), auf die Testgruppe Rainbow (n = 26) sowie auf die Kontrollgruppe (n = 23) verteilt und nachverfolgt. Alle Probanden waren Patienten der Zahnarztpraxis für Kinderzahnheilkunde der Greifswalder Masterstudentin Dr. Margarita Höfer. In der Testgruppe wurde die App nach dem Erstbesuch für sechs Wochen freigeschaltet.

Die verblindete Zahnärztin erhob in der Ausgangsuntersuchung (T1) Mundhygieneindizes für Plaque (QHI) und Gingivitis (mod. PBI) sowie in Recalls nach sechs (mit App-Aktivierung, T2) und zwölf Wochen (ohne App-Aktivierung, T3). Der Kontrollgruppe wurde ebenfalls die Rainbow-Kids-Bürste zur Verfügung gestellt, aber der QR-Code wurde nicht bekannt gegeben. Somit waren die Installation sowie die Verbindung zur Zahnputzlernapplikation Rainbow VigilantTM auf einem Smartphone/Tablet nicht möglich.

Ergebnisse

In der Testgruppe wurden im Zeitraum von sechs Wochen (T1/T2) der Zahnputzverlauf und die Punktebewertung durch die Test-App kontrolliert. Die initialschwach ausgefallene Punktebewertung von 3 bis 15 Punkten (Abbildung 3) besserte sich innerhalb von zehn bis 14 Tagen bei den Test-Anwendern erheblich auf über 30 Punkte. Alle Teilnehmer der Testgruppe schienen eine Einübung von mindestens einer Woche zu benötigten, um im späteren Verlauf die Anzahl der Bonus-Punkte (als Bärchen) stabil zu halten. Die meisten Test-Probanden (87 Prozent) erreichten nach zwei Wochen die maximal mögliche Anzahl der Punkte von 36 (Abbildung 5).

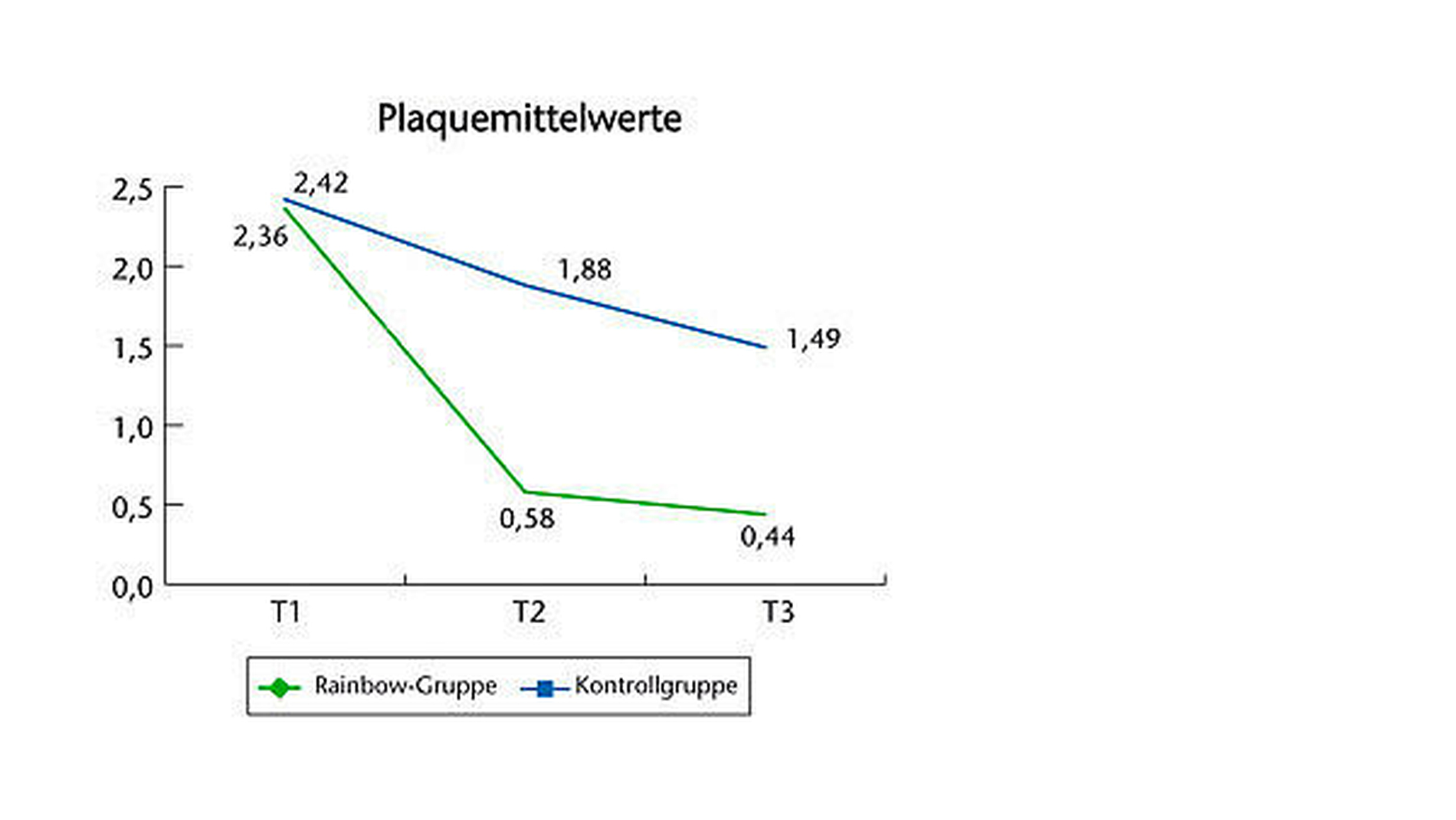

Plaquewerte:

Die Plaquemittelwerte der Testgruppe und der Kontrollgruppe waren initial beide auf hohem Niveau (p = 0,94, Abbildung 5). Im Verlauf der Untersuchung verbesserten die Probanden beider Gruppen ihre Plaqueindizes, wobei die deutlich und statistisch signifikant besseren Werte sowohl bei T2 (Test 0,58 ± 0,48; Kontrolle 1,88 ± 0,88; p 0,001) als auch bei T3 (Test 0,44 ± 0,48, Kontrolle 1,49 ± 0,73; p 0,001) in der Testgruppe zu verzeichnen sind.

Die ermittelten mittleren Ränge des Plaqueindex (QHI) in beiden Gruppen waren zu Beginn fast identisch (Test 24, Kontrolle 25, p = 0,72), zum zweiten Messzeitpunkt (T2) reduzierten sich die mittleren Ränge des QHI in der Testgruppe (17) wesentlich, während in der Kontrollgruppe ein Anstieg der mittleren Ränge festzustellen war (35, p 0,001). Die Unterschiede beider Gruppen vergrößerten sich beim dritten Messzeitpunkt (T3) statistisch signifikant (Test 16, Kontrolle 35).

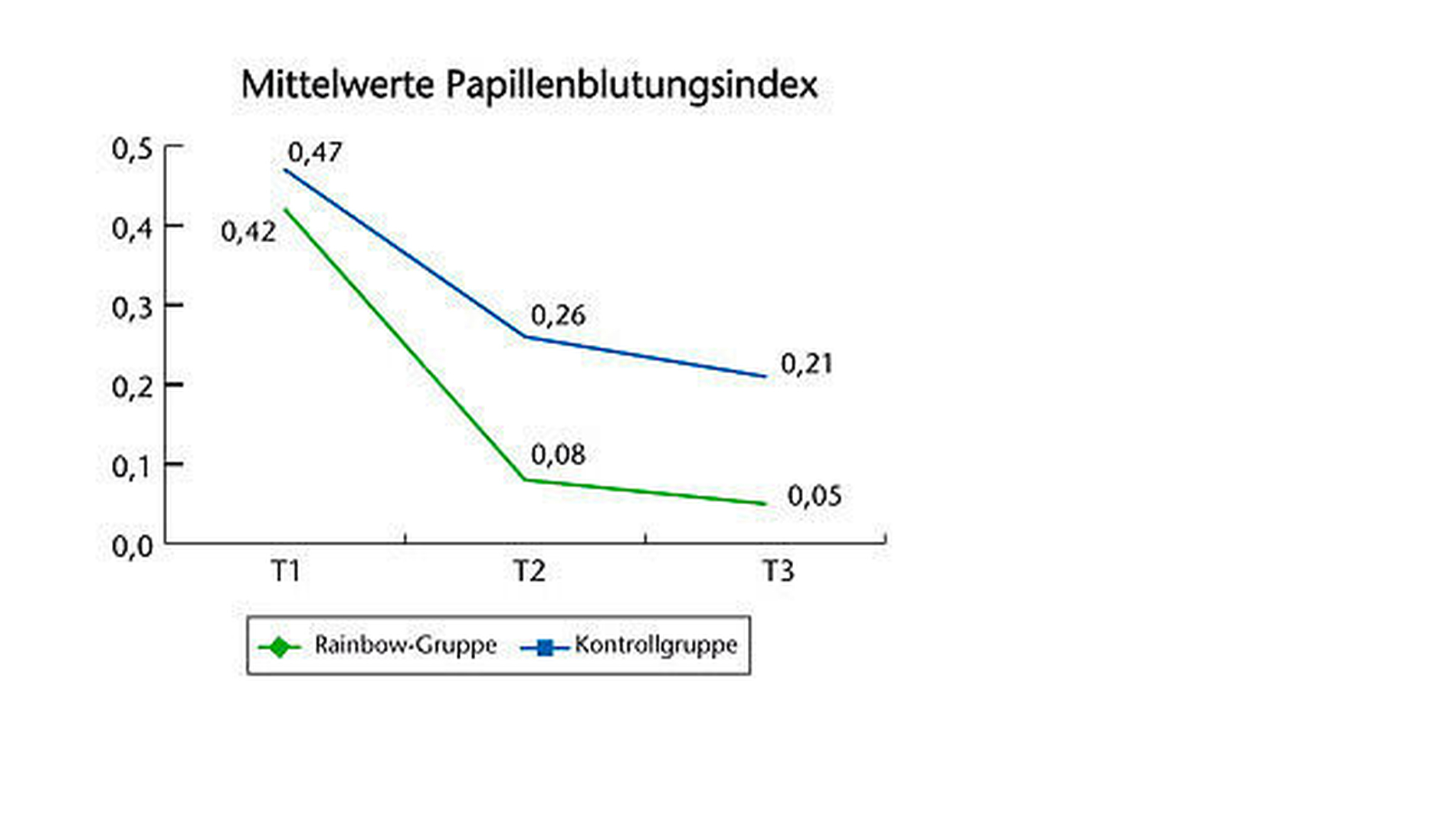

Gingivitiswerte:

Zu Beginn der Studie (T1) unterschieden sich die Blutungswerte der beiden Gruppen minimal (Test 0,42 ± 021, Kontrolle 0,47 ± 0,28; p = 0,59, Abbildung 6). Im Studienverlauf (T2, T3) reduzierten sich die Mittelwerte des modifizierten Papillenblutungsindex in beiden Gruppen unterschiedlich stark: In der Rainbowgruppe erreichten die Kinder zum zweiten Messzeitpunkt einen deutlich geringeren Mittelwert (0,08 ± 0,13) als die Kontrollgruppe (0,26 ± 0,24; p 0,001).

Zur Enduntersuchung (T3) verbesserten sowohl die Testgruppe als auch die Kontrollgruppe ihre Mittelwerte des Papillenblutungsindex (Test 0,05 ± 0,08, Kontrolle 0,21 ± 0,14, p 0,001).

Auch in der statistischen Prüfung mit dem Rangsummentest waren beide Untersuchungsgruppen anfänglich äquivalent, aber in der anschließenden Verbesserung statistisch signifikant unterschiedlich (T1: beide 24; T2: 18 beziehungsweise 33, T3: 18 und 32).

Diskussion

In dieser Studie war eine signifikante Verbesserung der Plaqueentfernung an den Glattflächen der Zähne und auch der Gingivitis bei Kindern im Alter von fünf bis sechs Jahren für beide Studiengruppen zu verzeichnen. Dabei ließ sich aber eine signifikant stärkere Plaque- und Gingivitisreduktion für die Rainbowgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe feststellen.

Die ebenfalls deutliche Verbesserung der QHI- und PBI-Werte in der Kontrollgruppe ohne Putz-App lässt sich mit dem Hawthorne-Effekt erklären, bei dem die Probanden ihr Verhalten schon deswegen ändern, wenn sie wissen, dass sie Teilnehmer an einer Untersuchung beziehungsweise Studie sind. Damit könnte der Hawthorne-Effekt eine mögliche Beeinträchtigung der internen von Untersuchungsergebnissen darstellen. Dies wird aber dadurch entkräftet, dass die Verbesserungen in der Testgruppe deutlich stärker waren als in der Kontrollgruppe und damit jenseits des Hawthorne-Effekts eine klare Wirkung der Intervention belegt werden konnte.

Alle Studienteilnehmer wurden zu Beginn der Testphase (T0) in einer ausführlichen individuellen Zahnputztechnik am Zahnputzmodell instruiert. Eine bessere Plaque-Entfernung aufgrund der erfolgten Instruktion mittels Putzvideo oder durch das individuelle Vorzeigen am Modell im Vergleich zu einer schriftlichen Instruktion wurde bereits in einer Studie von Leal et al. [2002] erreicht. Das kindergerechte Design der Zahnbürste könnte ebenfalls motivierend gewirkt und dadurch eine bessere Plaque-Entfernung ermöglicht haben. Zudem bekam jeder Studienteilnehmer eine Zahnbürste in seiner Lieblings- oder Wunschfarbe, was eine unbewusste, eigenständige Entscheidung für die Zahnbürste darstellt und damit eine Identifikation und eine bessere Compliance der Kinder bei der Mundhygiene bewirkt haben könnte.

Bei beiden Gruppen kommt es im zeitlichen Verlauf zu reduzierten Plaque- und Gingivitiswerten, der bei der Testgruppe jedoch deutlicher ausfällt als bei der Kontrollgruppe, was eine signifikante Wirksamkeit des Zahnputzspiels belegt. Die Putz-App erzieht zur Einhaltung der empfohlenen Zahnputzfrequenz und -dauer und die Putzzeit ist ein bedeutender Faktor für das erreichte Reinigungsniveau [Creeth, 2009; Pujar, 2013]. Zudem existieren Nachweise für einen starken, positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Zähneputzens und dem Kariesrückgang [Kuusela, 1997; Chesters, 1992].

Der nachhaltig positive Effekt durch die Teilnahme an der Studie zeigte sich in der anhaltenden Motivation der Kinder nach zwölf Wochen (Test T3 0,42 ± 0,48; Kontrolle T3 1,49 ± 0,73). Der Erfolg der Putz-App blieb also auch nach deren Abschaltung bei Benutzung der herkömmlichen Putzutensilien für weitere sechs Wochen stabil. Hier zeichnete sich sogar eine weitere signifikante Verbesserung der QHI- und PBI-Indizes sowohl innerhalb der beiden Studiengruppen als auch zwischen der Kontrollgruppe und der Rainbowgruppe ab.

Schlussfolgerungen

Die vorliegende Studie zeigt die enormen Möglichkeiten einer Zahnputzlern-Applikation über das Smartphone, zumindest für mittelfristige Mundhygieneverbesserungen bei Vorschulkindern und sogar nach Abschaltung der App. Für den Langzeiteffekt sollte ebenfalls das Design in einer kontrollierten Studie gewählt werden, da nur so der sehr deutliche Hawthorne-Effekt alleine schon durch die Studienteilnahme herausgerechnet werden kann.

Dr. Margarita Höfer,

OA Dr. Mohammad Alkilzy,

Dr. Anja Treuner,

Prof. Dr. Christian H. Splieth

Abteilung für Präventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde der Universität Greifswald

Rotgerberstr. 8, 17487 Greifswald

Literaturliste

Agrawal A, Bhat N, Shetty S, Sharda A, Singh K, Chaudhary H (2011) Oral hygiene and periodontal status among detainees in a juvenile detention center, India. Oral Health Prev Dent. 9: 281–7.

Bialas A (2011) Patterns Improving the Common Criteria Compliant IT Security Development Process. In: Zamojski W., Kacprzyk J.,Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (Eds.): Dependable Computer Systems; Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.97, 2011, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, pp. 1–16.

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.) (2014) Jung und vernetzt Kinder und Jugendliche in der digitalen Gesellschaft. www.bitkom.org

Brandenbusch M, Ernst CP, Willershausen B (1999) Mundgesundheitszustand von Grundschülern in Mainz. ZWR.108:122–127.

Chesters RK, Huntington E, Burchell CK, Stephen KW (1992) Effect of oral care habits on caries in adolescents. Caries Res. 26(4):299–304.

Cole-Lewis H, Kershaw T (2010) Text messaging as a tool for behavior change in disease prevention and management. Epidemiologic Reviews. 32(1):56–69.

Creeth JE, Gallagher A, Sowinski J, Bowman J, Barrett K, Lowe S, Patel K, Bosma MLJ (2009) The effect of brushing time and dentifrice on dental plaque removal in vivo. Dent Hyg.83(3):111–6.

Graetz C, Bielfeldt J, Wolff L, Springer C, El-Sayed KM, Sälzer S, Badri-Höher S, Dörfer CE (2013) Toothbrushing education via a smart software visualization system. J Periodontol. 84(2):186– 95.

Holm AK (1978) Dental health in a group of Swedish 8-year-olds followed since the age of 3. Community Dent Oral Epidemiol. 6(2):71–7.

Janusz K, Nelson B, Bartizek RD, Walters PA, Biesbrock AR (2008) Impact of a novel power toothbrush with Smart-Guide technology on brushing pressure and thoroughness. J Contemp Dent Pract.9:1–8.

Kim KS, Yoon TH, Lee JW, Kim DJ (2009) Interactive toothbrushing education by a smart toothbrush system via 3D visualization. Comput Methods Programs Biomed.96:125–132.

Krishna S, Boren SA, Balas EA (2009) Healthcare via cell phones: a systematic review. Telemed J E Health. 15(3):231–40.

Leal SC, Bezerra ACB, de Toledo OA (2002) Effectiveness of teaching methods for tothbrushing in preschool children. Braz Dent J.13:133–136.

Li Y, Wang W (2002) Predicing Caries in Permanent Teeth from Caries in Primary Teeth: An eightyear cohort Study. J Dent Res. 81:561–566.

Oesterreich D, Ziller S (2005) Mundgesundheitsziele für Deutschland bis zum Jahr 2020. Public Health Forum.13:22–23.

Pelkwijk A, van Palenstein Helderman WH, van Dijk JW (1990) Caries experience in the deciduous dentition as predictor for caries in the permanent dentition. Caries Res. 24(1):65–71.

DAJ (2010) Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe 2009. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ), Bonn.

Pujar P, Subbareddy

VV (2013) Evaluation of the tooth brushing skills in children aged 6–12 years. European Archives of Paediatric Dentistry.14 (4): 213–219.

Sandström A, Cressey J, Stecksen-Blicks C (2011) Toothbrushing behaviour in 6–12 year olds. Internat J Paed Dent. 21:43–49.

Shao K, Huang J, Song H, Li R, Wu J (2014) DAYA: a system for monitoring and enhancing children‘s oral hygiene. In CHI Extended Abstracts. 251–256.

Schenk L, Knopf H (2007) Mundgesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch –Gesundheitsschutz.50:653–658.

Seppä L, Hausen H, Pöllänen L, Helasharju K, Kärkkäinen S (1989) Past cares recordings made in public dental clinics as predictors of caries prevalence in early adolescence. Community Dent Oral Epidemiol. 17: 277–281.

Shapiro JR, Bauer S, Hamer RM, Kordy H, Ward D, Bulik CM (2008) Use of text messaging for monitoring sugar-sweetened beverages, physical activity, and screen time in children: a pilot study. J Nutr Educ Behav.40(6):385–91.

Stephens J, Allen J (2013) Mobile phone interventions to increase physical activity and reduce weight: a systematic review. J Cardiovasc Nurs.28(4):320–9.

Vallejos-Sánchez AA, Medina-Solís CE, Maupomé G, Casanova-Rosado JF, Minaya-Sánchez M, Villalobos-Rodelo JJ, Pontigo-Loyola AP (2008) Sociobehavioral factors influencing toothbrushing frequency among schoolchildren. J Am Dent Assoc. 139(6): 743–9.

van Palenstein, Helderman WH, Pelkwijk L, van Dijk JWE (1989) Caries in fissures of permanent first molars as a predictor for caries increment. Comm Oral Dent Epidem. 17: 282–4.

Tolvanen M, Lahti S, Hausen H (2010) Changes in toothbrushing frequency in relation to changes in oral health-related knowledge and attitudes among children – a longitudinal study. Eur J Oral Sci. 118: 284–9.

Wendt LK (1994). Oral hygiene in relation to caries development and immigrant status in infants and toddlers. Scan J Dent Res. 102:269–273.

Worthington HV, Hill KB, Mooney J, Hamilton FA, Blinkhorn AS (2001) A cluster randomized controlled trial of a dental health education program for 10-year-old children. J Public Health Dent. 61(1):22–7.

Zaborskis A, Milciuviene S, Narbutaite J, Bendoraitiene E, Kavaliauskiene A (2010) Caries experience and oral health behaviour among 11–13-year-olds: an ecological study of data from 27 European countries, Israel, Canada and USA. Community Dent Health. 27: 102–108

Zanin L, Meneghim MC, Assaf AV, Cortellazzi KL, Pereira AC (2007) Evaluation of an educational program for children with high risk of caries. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 31(4):246–50.