Transparente Zähne

Das Durchsichtigmachen von tierischem Gewebe im Allgemeinen geht zurück auf die Anatomen R. Krause und Werner Spalteholtz mit Veröffentlichungen im Jahr 1909 und in den Folgejahren. Schon Spalteholz verwendete als Medium zum Transparentmachen das Öl der Wintergrünpflanze, weil dessen Lichtbrechungsindex (1,538) mit dem von tierischem Gewebe (1,538 bis 1,577) gut übereinstimmt. Heute wird Methylsalicylat, der Hauptbestandteil des Wintergrünöls, synthetisch durch Veresterung von Salicylsäure mit Methanol hergestellt.

Paul Adloff, Zahnarzt und Anthropologe, war der Erste, der einzelne Zähne mit unterschiedlichen Füllmaterialien der Pulpahohlräume als transparente Präparate untersuchte (1913). Später wurde mit der Methode des Transparentmachens die Wurzelkanaltopografie der einzelnen Zahngruppen erkundet, danach auch die Blutgefäßversorgung der Pulpa. Außerdem gab es Bestrebungen, Wurzelkanalbehandlungen an transparenten Zahnpräparaten zu Ausbildungszwecken durchzuführen und im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen kam die Methode bei Leakagestudien zum Einsatz.

Die eigentliche Stärke des Transparentmachens von Zähnen ist die dreidimensionale Erfassung der komplexen Hohlraumsysteme, verbunden mit einer hohen Auflösung. Diese Vorteile ließen sich früher jedoch nur eingeschränkt nutzen, weil die Präparate für die Auswertung in der Flüssigkeit liegen müssen, mit der die Durchsichtigkeit erreicht wird. Dazu legte man die Präparate in eine Petrischale mit Methylsalicylat und fotografierte von oben. Die Positionierung der Präparate ist hierbei aber nur eingeschränkt möglich.

Transparente Präparate selbst herstellen

Eine einfache Anleitung zum Transparentmachen von Zähnen stellt der Autor auf seiner Webseite zur Verfügung:

Eine deutliche Verbesserung der fotografischen Auswertung ist seit einigen Jahren durch die Entwicklung einer neuen Aufnahmetechnik möglich. Dabei wird das Präparat an eine Drehachse montiert, die durch den Deckel eines gläsernen Gefäßes geführt wird. Das Achsenende mit dem daran befestigten Zahn befindet sich in dem mit Methylsalicylat gefüllten Gefäß. Die Achse lässt sich am anderen Ende von außen anfassen und drehen, wodurch das Untersuchungsobjekt präzise in die gewünschte Stellung rotiert und von allen Seiten fotografiert werden kann. Die Fotografie findet dabei nicht mehr von oben statt, sondern horizontal, so dass die Kamera in Standard-Position auf einem Stativ montiert ist. Die Präparate können nach Wunsch von schräg vorne beleuchtet oder von hinten durchleuchtet werden und es lässt sich ein beliebiger Hintergrund wählen. Die Entwicklung von Kameras, Objektiven, digitaler Bildbearbeitung und Comuterprogrammen zur Vergrößerung des Schärfebereichs (Fotostacking) hat die Auswertung transparenter Zahnpräparate zusätzlich stark verbessert. Die Bilder sind sehr detailreich, informativ und ästhetisch.

Trotz aller Brillanz der Bilder und einer Beleuchtungstechnik, die durch Licht und Schatten die räumliche Anordnung der Strukturen hervorhebt, bleiben Fotos immer ein zweidimensionales Abbild. Das führt dazu, dass manche topografischen Ausprägungen entweder nicht zu verstehen sind oder fehlinterpretiert werden. Eine noch bessere räumliche Differenzierung ist dagegen mit bewegten Bildern der Zahnpräparate möglich, zum Beispiel Videos in Rotation. Diese können ebenfalls mit der oben beschriebenen Fototechnik aufgenommen werden, indem die Drehachse mit einem Motor gekoppelt wird.

Einsatzbereiche

Untersuchung der Pulpatopografie

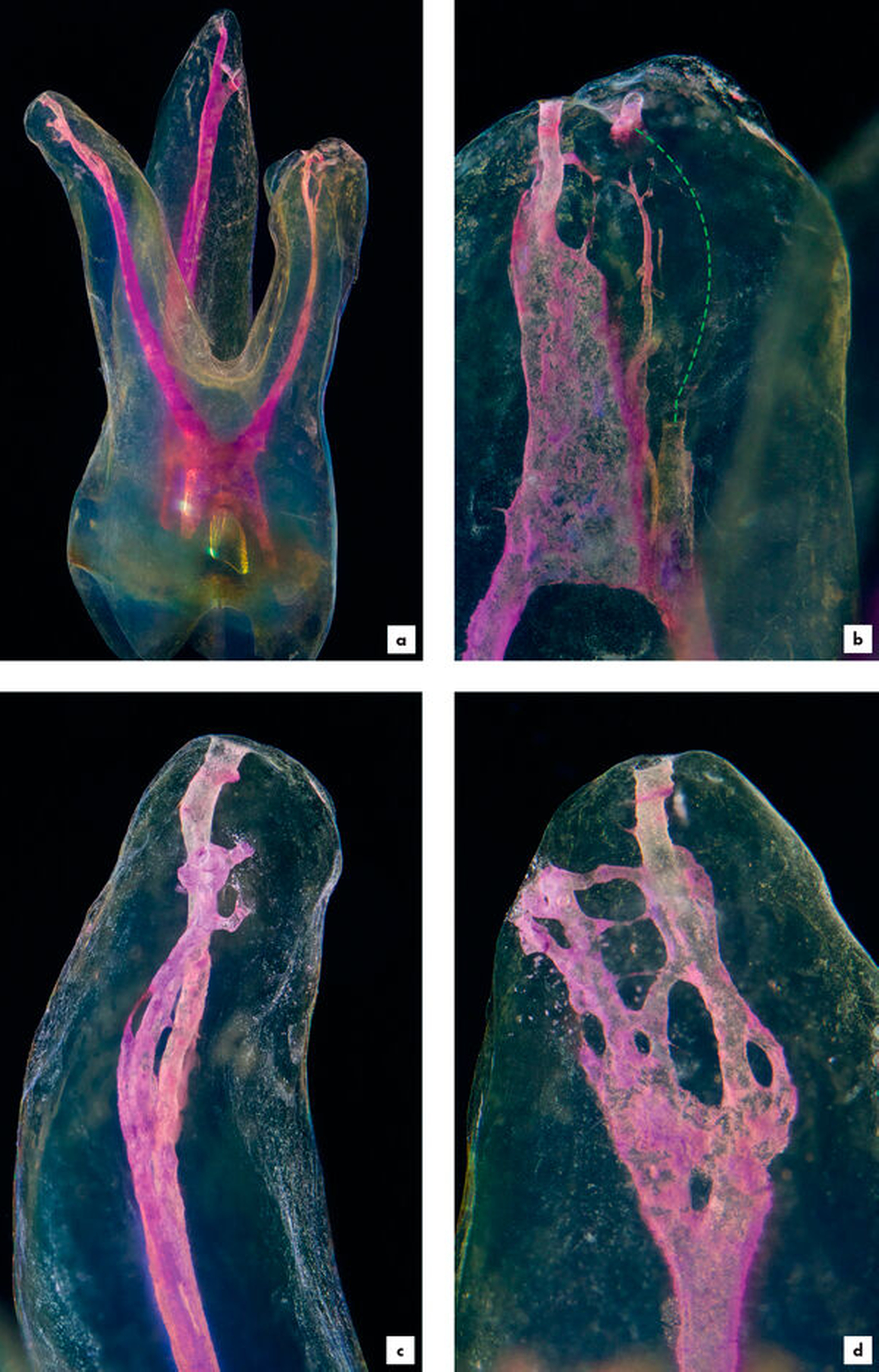

Die Konfiguration der Wurzelkanäle von einzelnen Zahngruppen ist aus Lehrbüchern und aus einer 2018 erschienenen Artikelserie in den zm von M. Arnold und F. Paqué bekannt [zm, 2018]. Bei genauer Betrachtung transparenter Präparate zeigt sich jedoch, dass die Variationsbreite groß und jeder Zahn ein biologisch einzigartiges Gebilde ist. Und selbst Endodontologen staunen über Details, die mit verbesserter Fototechnik herausgearbeitet und in aussagekräftigen Bildern festgehalten werden können. Viele Auspräägungen stellen sich offensichtlich doch anders dar als erwartet. Dabei handelt es sich um verschiedene Querschnittsausdehnungen, um Krümmungen, um Seitenkanäle unterschiedlicher Größe und Lokalisation, Aufzweigungen und Konfluenzen, um Kalzifikationen und vieles andere mehr. Zu Recht spricht man besser nicht von Wurzelkanälen, sondern von Wurzelkanalsystemen (Abbildungen 2 und 3).

a:Übersichtsbild des Zahnpräparats in der Ansicht von orthoradial

b:Apikales Drittel der mesiobukkalen Wurzel in der Ansicht von mesial: Kalzifikation von mb1 im apikalen Wurzeldrittel, die gepunktete Linie zeichnet eine gerade noch erkennbare Struktur nach, die vermutlich die bukkale Begrenzung des mb1-Kanalsystems war. Das mb1-Kanalsystem war über einen ausgedehnten und jetzt nur noch in Teilen vorhandenen Isthmus mit dem mb2-Kanalsystem verbunden. Das mb1-Foramen ist dagegen noch gut erkennbar dargestellt. Im Vergleich zum mb1-Kanalsystem sind der palatinale Anteil des Isthmus und die Endstrecke des mb2-Kanalsystems unverändert erhalten.

c:apikales Wurzeldrittel der distobukkalen Wurzel in der Ansicht von palatinal: In der Endstrecke des Wurzelkanalsystems sind mehrere Kanäle und Foramina unterschiedlicher Größe zu erkennen.

d:apikale Detailansicht der distobukkalen Wurzel, Ansicht von distal: In dieser Perspektive offenbart sich ein ungewöhnlich verzweigtes apikales Delta. | Holm Reu

© Holm Reuver

a:Übersichtsaufnahme des Zahnes 16 als transparentes Präparat in der Ansicht von distobukkal

b:Detailansicht der mesiobukkalen Wurzel von approximal: Zwischen den zwei mesiobukkalen Kanalsystemen liegt ein zusätzliches mesiozentrales Kanalsystem, das über mehrere Verbindungen mit beiden Nachbarsystemen kommuniziert. Zusätzlich ist apikal die Aufzweigung in ein Delta zu sehen. Beim Anblick von solchen anatomischen Details wird der hohe Aufwand endodontischer Behandlungen für Patienten nachvollziehbar. | Holm Reu

© Holm ReuverWill man der komplexen Topografie von Wurzelkanalsystemen gerecht werden, bedeutet das eine umfangreiche Ausstattung der Praxis und eine überdurchschnittliche Expertise des Behandlers. Die damit verbundenen höheren Aufwände und Behandlungskosten müssen Patienten vorab verständlich gemacht werden. In vergrößerten Fotos von transparenten Präparaten sind die komplexen Strukturen von Wurzelkanalsystemen in beeindruckender und zugleich sehr ästhetischer Weise deutlich sichtbar. Deshalb sind solche Bilder für die Patientenberatung im Vorfeld endodontischer Behandlungen ideal. Der hohe Aufwand von Wurzelkanalbehandlungen kann damit schnell und nachvollziehbar vermittelt werden (Abbildung 3).

Lehrmaterial in der Ausbildung

Für erfolgreiche Wurzelkanalbehandlungen muss in der Ausbildung ein gutes räumliches Verständnis der Pulpahohlräume von der Zahnkrone bis zum apikalen Terminus vermittelt werden. Dazu gehört die genaue Kenntnis der charakteristischen Merkmale in den einzelnen Zahngruppen ebenso wie das Wissen um typische Varianten.

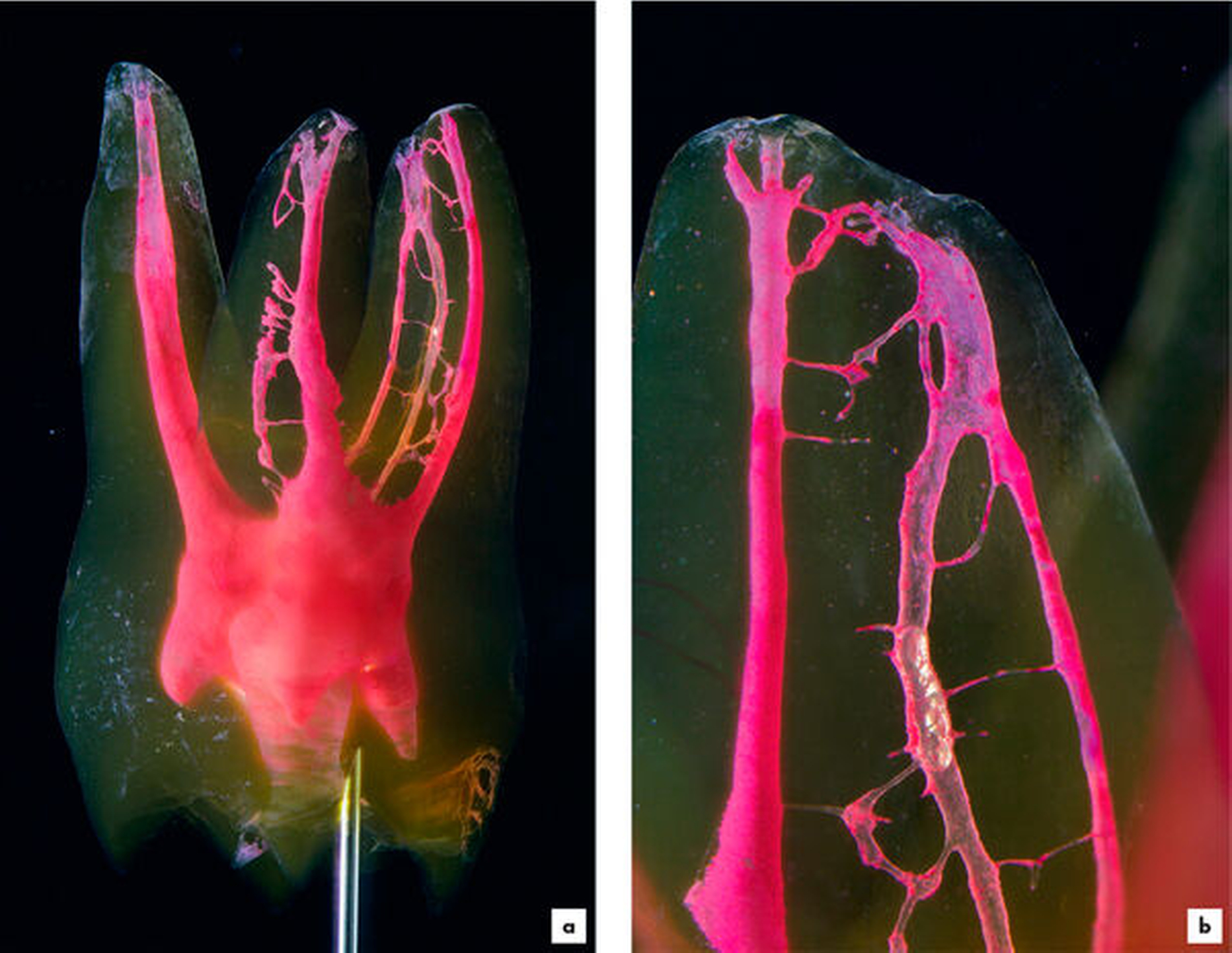

So geht es bei der Durchführung von Wurzelkanalbehandlungen zunächst darum, die Ausdehnung der Pulpakammer zu erkunden, danach um den Übergangsbereich zu den Wurzelkanälen mit seinen charakteristischen Dentinüberhängen, die für einen geradlinigen Zugang in die Wurzelkanäle abgetragen werden müssen (Abbildung 4). Das kann an Abbildungen transparenter Zahnpräparate oder Mikro-CT-Rekonstruktionen sehr gut veranschaulicht werden.

a:Transparentes Präparat eines unteren 7ers in der Ansicht von mesial: Zu Beginn einer Wurzelkanalbehandlung muss die Ausdehnung der Pulpakammer vollständig erfasst werden. Danach müssen Dentinüberhänge (gepunktete Linien) soweit zurückgeschliffen werden, bis ein geradliniger Zugang in die Kanalsysteme sichergestellt ist. Der Pfeil weist auf eine Bohrung hin, die bei der Herstellung des Präparats zur Einbringung von Tuschesuspension in die Pulpahohlräume genutzt wurde.

b:Auch solche Pulpaausprägungen kommen vor: transparentes Präparat eines oberen Molaren mit weit zurückgebildeten Pulpahohlräumen. Durch Tertiärdentinbildung ist die Pulpakammer bis auf wenige Reste verloren gegangen. Mit Dentalmikroskopen und spezieller Arbeitstechnik, bei der sich der Behandler an den unterschiedlichen Dentinfarben orientiert, können selbst solche Zähne in vielen Fällen erfolgreich behandelt werden. | Holm Reu

© Holm ReuverEine weitere Schlüsselregion, die räumlich verstanden und vermittelt werden muss, stellt das apikale Wurzeldrittel dar. Leider wird in der endodontischen Lehre gerade dieser Bereich mit der apikalen Endstrecke oft an Schemazeichnungen erklärt, die immer wieder neu oder umgezeichnet werden. Die Zeichnungen weichen in wesentlichen Punkten von natürlichen Ausprägungen ab und haben deshalb auch kaum Bedeutung für die Durchführung von Behandlungen. In Studien zum Verständnis der apikalen Wurzelkanalsysteme wurde in der Regel versucht, die Topografie mit Untersuchungstechniken zu ergründen, in denen nur einzelne Schichten oder begrenzte Ansichten zu sehen sind, die aus dem räumlichen Zusammenhang gerissen sind (histologischer Schnitt, Bruchpräparat, Untersuchung der Foramina von der äußeren Wurzeloberfläche). Auf diese Weise kann die räumliche Gesamtstruktur von Wurzelkanalsystemen nicht erfasst und verstanden werden. Welche topografischen Merkmale und Ausprägungen behandlungsrelevant sind, lässt sich so nicht herausarbeiten. Wie die Natur wirklich aussieht und welche Herausforderungen sich daraus ergeben, kann dagegen in transparenten Präparaten oder Mikro-CT-Scans klar abgelesen werden. Es wäre also wünschenswert, transparente Zahnpräparate für Ausbildungszwecke intensiver zu nutzen und Schemazeichnungen nur noch in Ausnahmefällen zu verwenden.

Eine weitergehende Nutzung für endodontische Ausbildungszwecke eröffnet sich dadurch, dass In-vitro-Behandlungen an bestimmten Schlüsselmomenten abgebrochen und sozusagen eingefroren werden. Der betreffende Zahn wird in dem gerade erreichten Zustand in ein transparentes Präparat überführt, in dem dann ein spezieller Aspekt genauer betrachtet werden kann.

Interessant sind zum Beispiel folgende Situationen:

die Fraktur einer Feile, deren Ursache festgestellt werden soll (Abbildung 5a),

eine Blockade bei der Erschließung, die zunächst nicht nachvollziehbar ist, aber im durchsichtigen Präparat eine Erklärung findet,

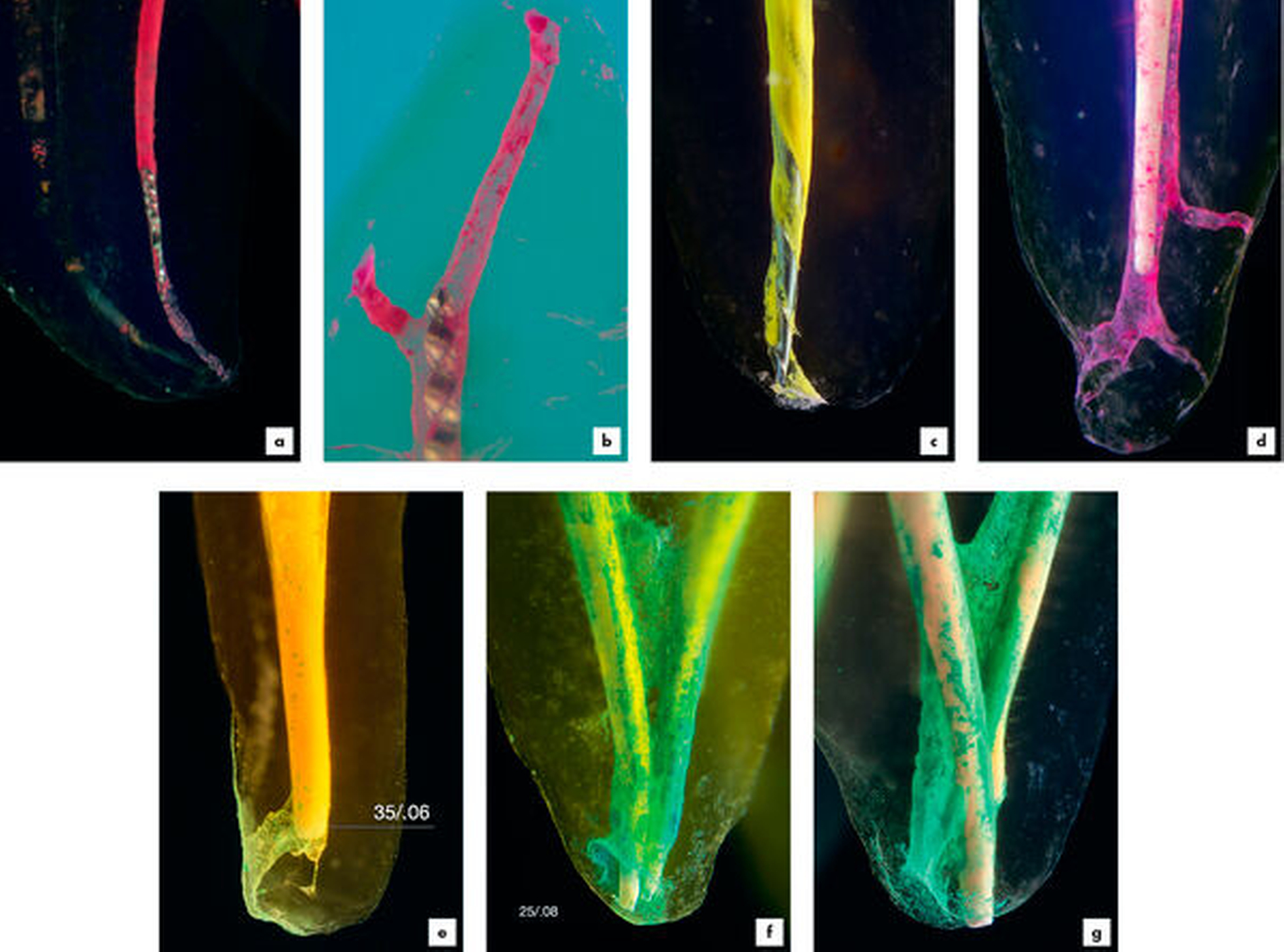

im Wurzelkanalverlauf liegende endodontische Aufbereitungsinstrumente oder eine EDDY-Spitze (Abbildungen 5b bis 5d),

unterschiedlich präparierte apikale Widerstandsformen (Abbildungen 5e bis 5g), die in einer bestimmten Dimension präpariert worden sind und auf ihre Eignung geprüft werden sollen.

Obwohl das Transparentmachen ein zerstörungsbehaftetes Verfahren ist, eignet es sich als Alternative zu Mikro-CT-Scans auch für wissenschaftliche Untersuchungen.

a:apikaler Teil eines frakturierten Instruments der Größe 15/.04 in situ: Das Fragment hatte sich vor dem Bruchereignis mehrfach in gegenläufiger Richtung verdrillt. Im koronalen Abschnitt des Fragments besteht zirkumferenter Wandkontakt, während die Instrumentenspitze in dieser Perspektive frei im Kanallumen liegt. Koronal des Fragments weist der Wurzelkanal eine sehr geringe Konizität auf, wodurch die Belastung auf die Feile unnötig erhöht wird.

b:NiTi-Flex-Instrument der ISO-Größe #30 im gekrümmten Wurzelkanalverlauf eines oberen Schneidezahns: Die stumpfe Battspitze führt das Instrument auf der Außenseite der Krümmung. Die Abzweigung des Seitenkanals wird mit dieser Instrumentengröße passiert, ohne dass der Behandler sie wahrnimmt.

c:reziprokierendes Instrument am Apex eines unteren Prämolaren mit sehr gerader Wurzel: Sehr häufig – so auch hier – weist die apikale Endstrecke des Wurzelkanals eine Krümmung auf. Auch bei diesen apikalen Krümmungen wird die Feile durch ihre nicht schneidende Spitze auf der Dentinoberfläche der äußeren Krümmungsseite geführt. Sobald jedoch das Foramen passiert wird, geht diese Führung verloren und das apikale Foramen wird ungewollt erweitert.

d:Spitze eines EDDY-Instruments zur schallaktivierten Spülung in der distalen Wurzel eines unteren Molaren: Damit das Instrument arbeiten kann, muss es frei im Wurzelkanalverlauf liegen, wie hier zu sehen ist. e: distale Wurzel eines anderen unteren Molaren nach Präparation des Wurzelkanalsystems bis zur Größe 35/.06 mit eingepasstem Mastercon

e:Die Aufbereitung endet mit einer Stufenpräparation in der Außenkurvatur der ausgeprägten apikalen Krümmung. Dadurch ergibt sich eine sichere Widerstandsform für die Obturation.

f:mesiale Wurzel eines unteren Molaren: Die zwei Wurzelkanalsysteme mesiolingual und mesiobukkal sind im apikalen Wurzeldrittel miteinander verbunden. Bei der Aufbereitung bis zur Größe 25/.08 entstanden in diesem Abschnitt zwei parallel zueinander verlaufende Gleitbahnen, die sich zwar berühren, aber nicht überschneiden, und jeweils eines der apikalen Foramina erreichen. Beim mesiolingualen Mastercone (links im Bild) fehlt offensichtlich der zirkumferente Wandkontakt, was die apikale Abdichtung verschlechtert. Das liegt an der länglichen Querschnittsform der apikalen Endstrecke, an der Richtungsänderung des Kanalsystems nach lingual und an der geringen apikalen Aufbereitungsgröße von #25. Anders als in Abbildung 5e entsteht die Widerstandsform hier etwas weiter koronal durch die Konizität der Guttaperchaspitzen. In diesem Fall besteht sogar die Gefahr, dass der ausgedehnte Isthmus zwischen den zwei Wurzelkanalsystemen über schlecht abgedichtete apikale Endstrecken mit dem periapikalen Raum in Verbindung bleibt – ein Risiko für endodontische Misserfolge.

g:mesiale Wurzel eines unteren Molaren mit sehr ähnlicher Ausgangslage: Im apikalen Drittel sind das mesiolinguale und das mesiobukkale Wurzelkanalsystem miteinander verbunden, danach teilen sie sich wieder und bilden zwei separate apikale Endstrecken. Hier jedoch überlagern sich die zwei Gleitpfade, die sich zu Beginn der Wurzelkanalpräparation ausgebildet haben, wodurch nur einer der zwei apikalen Endäste von der Präparation erfasst worden ist. Auch bei dieser Wurzel besteht die Gefahr, dass ein großer endodontischer Abschnitt, der vom Apex bis in den koronalen Anteil des ausgedehnten Isthmus reicht, ungenügend gereinigt und gegenüber dem periapikalen Gewebe nicht ausreichend isoliert wird. Die in den Abbildungen f und g gezeigten Details entziehen sich der Wahrnehmung des Behandlers, dennoch können sie den kurzfristigen Behandlungserfolg infrage stellen oder auch nach vielen Jahren zu chronischen oder akuten apikalen Entzündungen führen. | Holm Reu

© Holm ReuverNachuntersuchung von in vivo durchgeführten Wurzelkanalbehandlungen

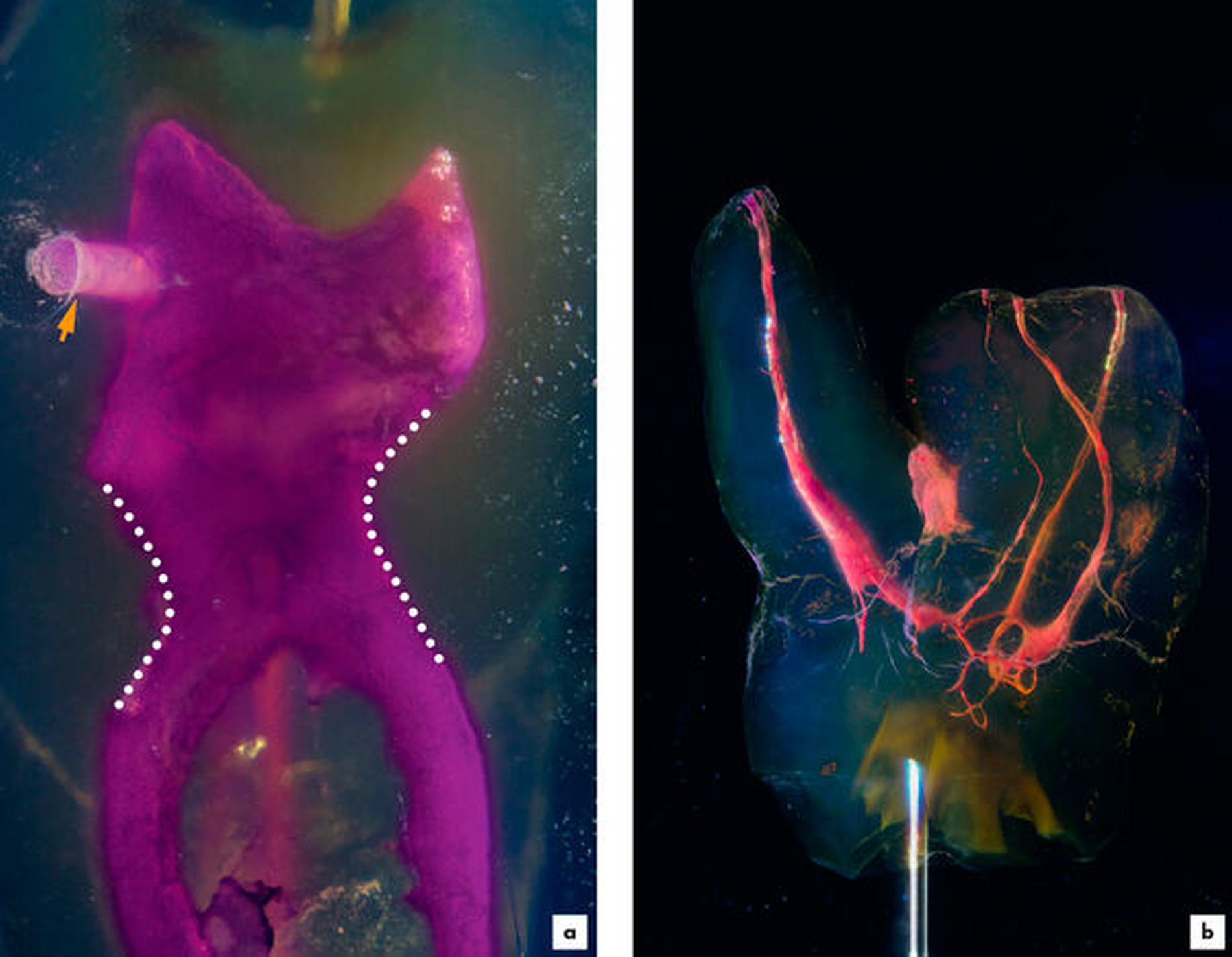

Die postoperative Beurteilung von Wurzelkanalbehandlungen beschränkt sich auf Angaben der Patienten, auf die klinische Untersuchung und auf klinische Röntgenbilder, als Zahnfilm und in letzter Zeit auch als DVT. Erst nach ihrer Extraktion ist eine genaue Untersuchung von klinisch wurzelkanalbehandelten Zähnen möglich.

Der Aufwand kann sich durchaus lohnen: Eine genaue Untersuchung der entfernten Zähne zeigt auf, welche technischen Behandlungsmaßnahmen nützlich, irrelevant oder gar schädlich waren. Außerdem können Veränderungen an der Zahnhartsubstanz und dem anhaftenden Weichgewebe erkannt werden, die entweder mit Heilung oder entzündlichen Abläufen verbunden sind. Eine allseitige Inspektion des frisch extrahierten Zahnes, eine erneute Inspektion des von Weichgewebe befreiten Zahnes und Röntgenaufnahmen in mesiodistaler Richtung sind dabei die ersten Untersuchungsmaßnahmen.

Bereits mit diesen einfachen Mitteln können interessante Befunde zur Qualität der früher durchgeführten Wurzelkanalbehandlung erhoben werden, eventuell auch zur Ursache eines endodontischen Misserfolgs.

Das Überführen der Zähne in transparente Präparate mit fotografischer Auswertung ist neben Histologie, REM und Mikro-CT eine Alternative zu anderen weiterführenden Untersuchungstechniken. Der Vorteil ist, dass der Aufwand auch in einer zahnärztlichen Praxis umgesetzt werden kann und bei entsprechender fotografischer Technik detaillierte Bilder liefert, mit denen die komplexen topografischen Strukturen räumlich ähnlich gut erfasst werden können wie mit Mikro-CT-Scans. Beispiele für die Untersuchung klinischer Fälle zeigen die Abbildungen 6 und 7.

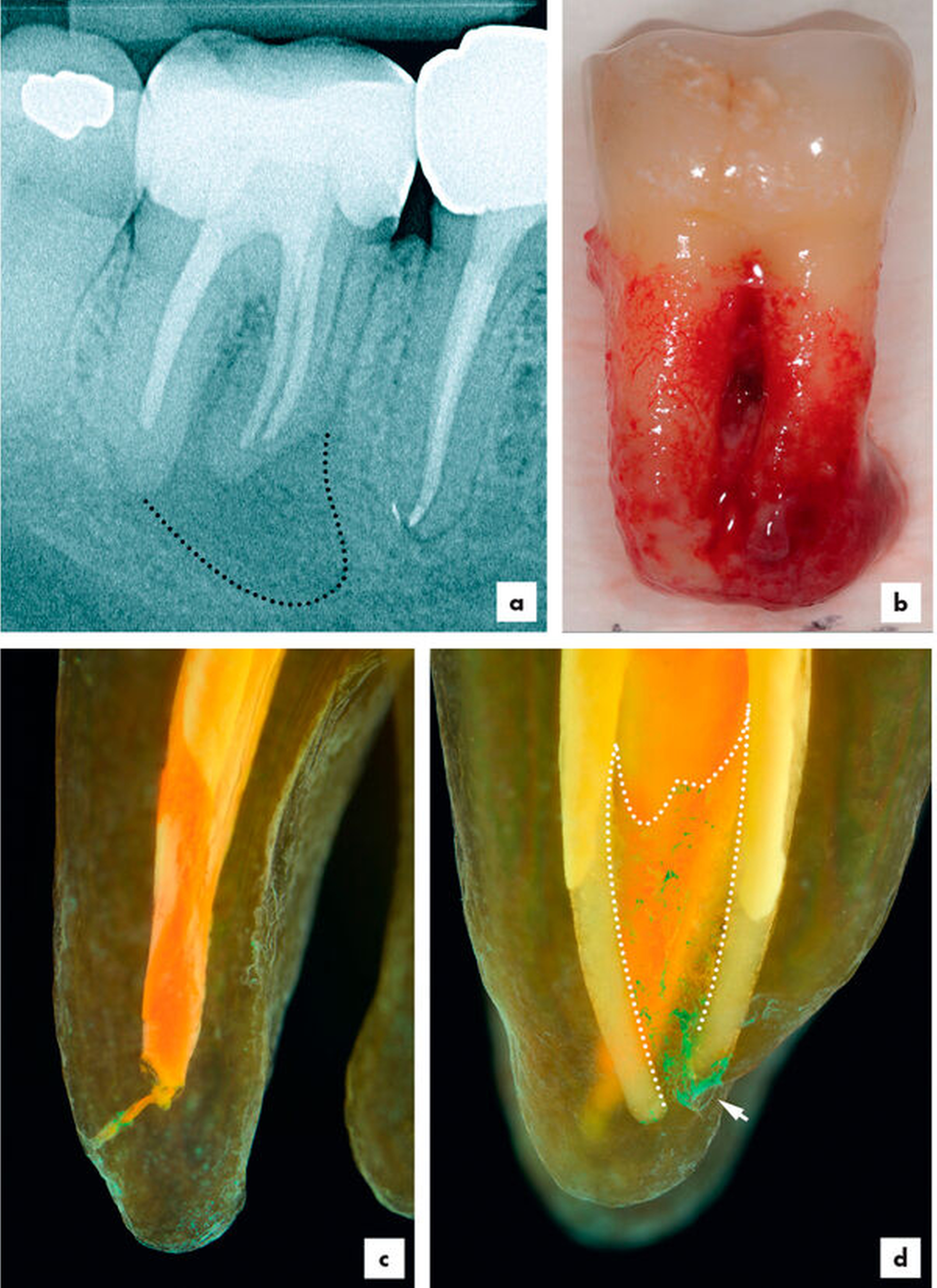

a:klinisches Röntgenbild vor Extraktion: 19 Jahre nach WKB zeigt sich eine apikale Aufhellung an der mesialen Wurzel, die bis zur distalen Wurzel reicht. Die Wurzelkanalfüllungen könnten nach der Röntgenaufnahme als zu kurz eingeschätzt werden.

b:extrahierter Zahn mit akut entzündlich verändertem Weichgewebe an den Wurzelspitzen

c:Detailaufnahme der distalen Wurzelspitze vom Zahn als transparentes Präparat: Stufenpräparation im Bereich der nach distal gerichteten apikalen Krümmung; die apikale Endstrecke wurde nicht präpariert, sie enthält Guttapercha und der Querschnitt ist, vermutlich reaktiv, verengt.

d:Detailaufnahme vom mesialen Apex, Ansicht von mesial: Die Arbeitslänge erweist sich als korrekt, es sind keine Reste apikaler Wurzelkanäle nachweisbar. Zwischen den beiden mesialen Wurzelkanälen erstreckt sich ein Isthmus (gestrichelte Linie), der von der WKB nicht erfasst worden war, aber mit grüner Tuschesuspension dargestellt werden konnte. Er hat über das singuläre apikale Foramen (Pfeil) eine Verbindung nach extra-radikulär. Hier muss die Ursache für die nach mehr als 16 Jahren aufgetretene apikale Parodontitis verortet werden. | Holm Reu

© Holm Reuver

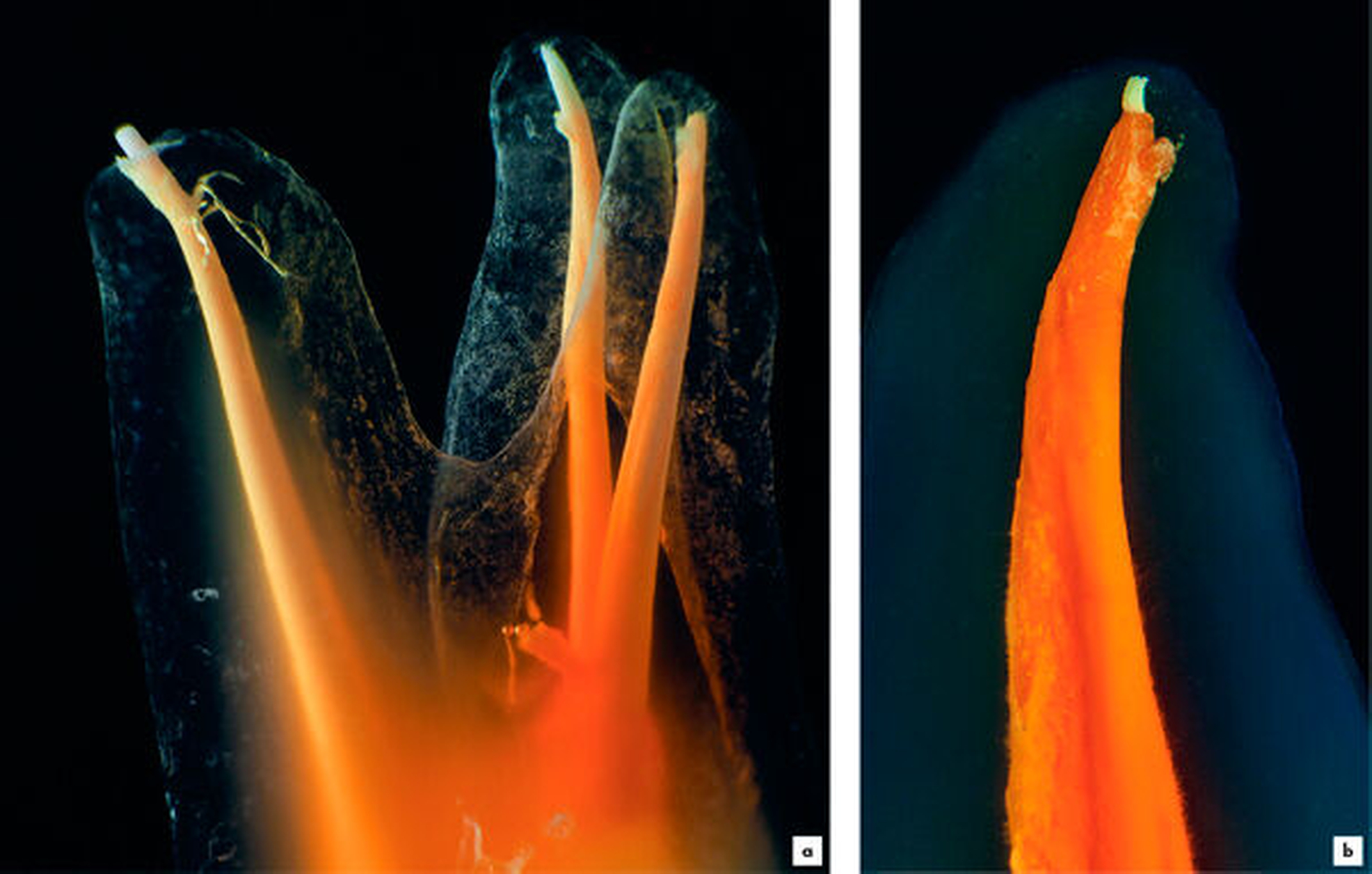

a:ein oberer erster Prämolar mit drei Wurzeln: Der apikale Terminus der palatinalen Wurzel (links) wurde erweitert, dadurch ging die Widerstandsform verloren und es entstand eine leichte Überextension mit Sealerüberschuss (nur im Röntgenbild erkennbar) und eine suboptimale apikale Abdichtung. Dagegen sind die apikalen Foramina der beiden bukkalen Wurzeln unverletzt geblieben, was eine gute apikale Abdichtung in den grazilen Wurzeln erleichterte.

b:Die apikale Präparation dieses Eckzahns ist mit einer Stufenpräparation abgeschlossen worden; die Aufbereitung ist größer als beim Prämolaren in Abbildung 7a durchgeführt worden, was zur kräftigeren Wurzel und zum weiten Wurzelkanalsystem mit länglichem Wurzelkanalquerschnitt passt. Dadurch ist am apikalen Terminus eine gute Widerstandsform mit zirkumferenter Erfassung des ovalen Wurzelkanalprofils entstanden. Der bei der Aufbereitung erweiterte Gleitpfad hebt sich innerhalb des Wurzelkanalsystems deutlich ab, große Anteile des Kanalsystems wurden offensichtlich nur durch aktivierte Spülung aufbereitet. Apikal der Stufe liegt eine geringe Menge Sealer im Foramen. | Holm Reu

© Holm ReuverDie Technik, Zähne transparent zu machen, ist schon über 100 Jahre alt. Durch eine verbesserte fotografische Auswertung ergeben sich neue Anwendungsbereiche: Neben Untersuchungen der Pulpatopografie, sind es die Beratung von Patienten, die endodontische Ausbildung im studentischen und im postgradualen Bereich sowie die Untersuchung von in vivo wurzelkanalbehandelten Zähnen.