„Selbst die Japaner waren total begeistert von unseren Räumlichkeiten“

Herr Dr. Stoilov, wie lange hat es von der Planungsphase bis zur vollständigen Fertigstellung gedauert? Was waren konkret Ihre Aufgaben und Bereiche, die Sie mit geplant haben?

Dr. Milan Stoilov: Das Projekt für ein neues Lehrgebäude der Zahnmedizin in Bonn stand schon seit etwa 2010 immer wieder auf der Tagesordnung. 2020 war der Zustand der alten Phantomräume so schlecht, dass wir zunächst kurzfristig neue Einheiten anschaffen mussten – mit dem Ziel, diese später in das neue Gebäude zu integrieren. Das war der eigentliche Startschuss.

Auf insgesamt 5.400 Quadratmetern sollten Zahntechnik, Prothetik, Propädeutik und Zahnerhaltung abgedeckt werden, ergänzt um Cafeteria, Seminarräume, Prüfungs- und Studierendensekretariat im Erdgeschoss sowie endlich vernünftige Umkleiden mit Duschen im Untergeschoss. Die Oralmedizinische Technologie zog als eigenständige Sektion in die erste Etage. Mit der Einführung der neuen Approbationsordnung (ZApprO) mussten wir die Planung allerdings noch einmal grundlegend überarbeiten.

Insgesamt hat der Bau rund 33 Millionen Euro gekostet, ursprünglich geplant waren 19 Millionen. Drei Jahre lang habe ich parallel zu meiner Tätigkeit als Oberarzt quasi als Bauleiter agiert, enge Kontakte zu Architekten, Technikern und Bauleuten gepflegt und unzählige Detailentscheidungen getroffen – von der Raumaufteilung über Steckdosenpositionen bis zur Bepflanzung.

Eine große Herausforderung war die technische Kommunikation, etwa wenn Begriffe wie Trocken-, Staub- und Nassabsaugung durcheinandergerieten. Zahnmedizinische Bauten sind hochspezialisiert – hier wären Architekten mit mehr zahnmedizinischem Know-how hilfreich. Trotz aller Hürden war die Arbeit lehrreich und prägend, weil wir das Projekt von der Grobplanung bis ins Detail mitgestalten konnten.

War alles von der neuen Approbationsordnung vorgegeben, oder hatten Sie viel Spielraum?

Wir hatten viele Freiheiten. Allerdings musste die Raumplanung nachträglich an die neue ZApprO angepasst werden. Dadurch haben sich die Lehrorganisation und Inhalte verschoben: Werkstoffkunde wurde klinisch integriert, Präsenzzeiten des Phantomkurses „prothetische Zahntechnik“ wurden reduziert und Chirurgie und KFO haben nun eigene Phantomkurse.

Das so entstandene Platzproblem haben wir dadurch gelöst, dass wir die vierte Etage so umgestaltet haben, dass sie flexibel sowohl für Zahntechnik als auch für die Phantomkurse genutzt werden kann. Dort haben wir, neben der zahntechnischen Ausstattung, auch zahnärztliche Elemente hinzugefügt. Dadurch können wir die Räume splitten und zwei Kurse parallel laufen. Die flexible vierte Etage bietet insgesamt 74 Arbeitsplätze.

Zudem hat die neue ZApprO die Studierenden Laborarbeitszeit gekostet: Für ein Sägemodell, Aufwachsen oder Gießen bleibt kaum noch Zeit — bei Fehlversuchen gibt es keine Möglichkeit für einen erneuten Durchgang. Deshalb sind wir gezwungen, digitale Technologien einzusetzen, um zahntechnische Inhalte abzubilden, für die früher im Curriculum Zeit war.

Frontalunterricht ist mittlerweile nicht mehr verpflichtend, nur Seminare. Theoretisch ist das sinnvoll: Lehrinhalte werden über die Campus-Plattform bereitgestellt, Studierende können sich vorbereiten und das Seminar für Diskussion und Praxis-Tipps nutzen. Praktisch hapert es oft an der Vorarbeit: Viele machen nur das Nötigste, und etwas mehr Präsenz würde den „nicht so Disziplinierten“ zugutekommen.

Gibt es bestimmte Geräte oder Technologien, die für Sie besonders herausragend sind?

Besonders hervorheben möchte ich die Forum-Anordnungen der Behandlungseinheiten für Demonstrationen als sichtbare Antwort auf veränderte Curricula. Auch die Medientechnik ist auf höchstem Niveau: Live-Demonstrationen können in alle Praktikums- und Seminarräume sowie per Webstream übertragen werden. 83-Zoll-Bildschirme pro Raum sorgen für optimale Sicht, egal ob es um Patienten-, Phantom- oder Technikdemonstrationen geht.

Die praktische Ausbildung findet bereits am Phantomkopf an praxisidentischen Behandlungseinheiten statt, wie sie auch in niedergelassenen Praxen genutzt werden – mit realistischen Bedienelementen, Behandlungsleuchte, Absaugung und integriertem digitalem Röntgen.

Ein zentrales Element ist die Einführung digitaler Chairside-Systeme in die Vorklinik: Vom Intraoralscan über das Design bis hin zur CAD/CAM-Fertigung können Studierende den kompletten digitalen Workflow durchlaufen und vollanatomische Inlays, Teilkronen oder Brücken aus modernen Werkstoffen herstellen. Ergänzend dazu steht eine Präparationsvergleichssoftware wie PrepCheck oder Compare zur Verfügung, die die eigene Arbeit in Echtzeit mit einer Referenz vergleicht und so selbstständiges, reflektiertes Lernen fördert. Wir beschaffen gerade noch ein komplettes lab-side CAD/CAM-System. Ziel ist, dass Studierende Zahnersatz am Computer designen und drucken — perspektivisch sogar Totalprothesen digital aufstellen. So können wir die gesamte herausnehmbare Prothetik abbilden und die implantatprothetische Planung integrieren.

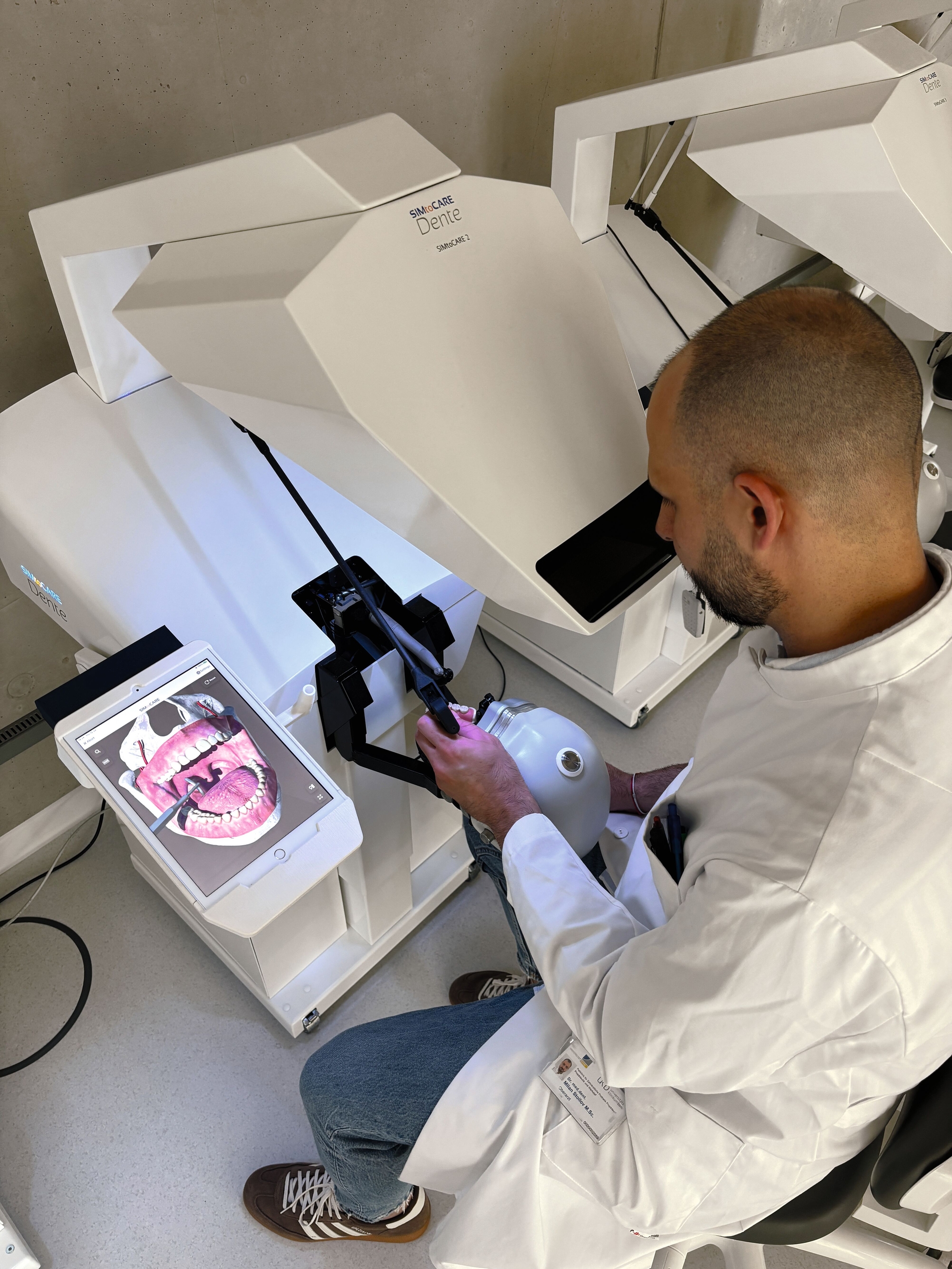

Ein weiterer innovativer Baustein ist das Simulationssystem „Dente“ (SIMtoCARE), das haptisches Feedback zu verschiedenen Gewebestrukturen liefert und vor allem für zahnerhaltende und prothetische Maßnahmen eingesetzt wird.

Trotz dieser digitalen Möglichkeiten halte ich es für wichtig, dass Studierende auch klassische Arbeitsschritte wie das Gießen oder die Modellherstellung zumindest einmal selbst erlebt haben – schon um die Arbeit der Zahntechnikerinnen und Zahntechniker besser einschätzen zu können. Der Spagat zwischen handwerklicher Erfahrung und digitaler Zukunft ist entscheidend.

Welchen Einfluss hat das VR-gestützte Simulationssystem mit haptischem Feedback auf die Entwicklung der Feinmotorik und das Selbstbewusstsein der Studierenden?

Wir haben sechs virtuelle Simulatoren (SIMtoCARE): Dort lassen sich beliebige Behandlungssettings programmieren. Präparationen lassen sich hier beliebig oft wiederholen, ein Vergleich mit der Referenz ist sofort möglich. Für Anfängerinnen und Anfänger sind die Systeme besonders hilfreich, Fortgeschrittene profitieren ebenfalls, aber sie ersetzen nicht die praktische Übung am Phantom.

Der größte Vorteil liegt in der Kombination aus farbiger Darstellung und haptischem Force-Feedback: Unterschiedliche Gewebe-Resistenzen lassen sich simulieren, etwas, das physische Phantommodelle mit gleichbleibendem Kunststoff kaum leisten können. Besonders effektiv sind einfache, gezielte haptische Aufgaben (zum Beispiel ein kleines Plättchen mit blauem Kreuz abtragen), die die Feinmotorik trainieren.

Optisch und ergonomisch wirkt das Setting teils spielerisch – man sitzt wie vor einer Konsole – daher bleibt es abstrakter als die reale Patientenlage. Insgesamt erwarte ich positive Effekte auf Feinmotorik und Selbstvertrauen. Wir testen die Systeme laufend und evaluieren, wie sie am besten in die Lehre (zum Beispiel auch für Injektionstrainings) integriert werden können.

Inwieweit wurde der Lehrplan auf die technischen Möglichkeiten abgestimmt? Gab es konzeptionelle Anpassungen?

Ja, ganz viele. Der Lehrplan wurde deutlich zugunsten klinischer Inhalte angepasst: Die Studierenden präparieren zum Beispiel mehr, statt primär zahntechnische Arbeit zu lernen.

Neue Materialien und Technologien ermöglichen standardisierte Übungssituationen: Gedruckte Zähne simulieren klinische Befunde (Zahn auf Gingivaniveau abgebrochen, Karies, vorhandene Wurzelkanalfüllung). Dadurch können wir zum Beispiel eine Stiftbohrung im Phantom-Kurs üben – alle mit der exakt gleichen klinischen Ausgangssituation. Die Zähne sind zwar etwas teurer als Standard-Frasaco-Zähne, rechtfertigen sich aber durch Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Aufgaben.

Traditionelle Arbeiten wie Sägemodelle und Aufwachs-Übungen treten in den Hintergrund zugunsten klinischer Abläufe: Durch die Foren-Anordnung von fünf Behandlungsplätzen können Studierende gegenseitig CMD-Kurzbefunde, klinische Funktionsanalysen und Befunderhebungen üben bei gleichzeitiger Demonstration durch Lehrende in der zentralen Einheit – möglicherweise auch mit Live-Übertragung auf die Monitore. Die räumliche Ausstattung erleichtert so das praktische Training klinischer Fertigkeiten erheblich.

Inwiefern kann das neue Konzept, angepasst an die Anforderungen der neuen ZApprO, die Lehre qualitativ verbessern?

Zeit ist hier ein zentraler Faktor. Aktuell führen wir eine vergleichende Studie zu alten versus neuen Phantomkursen durch: Wir werten Arbeiten einheitlich und neu mit demselben Bewertungsschema aus, aufgeteilt nach „alte ZApprO“ und „neue ZApprO“. Dabei vergleichen wir gleichartige Präparationen sowie Totalprothesenaufstellungen aus den letzten zehn bis 20 Jahren. Die neuen Kohorten laufen noch, daher haben wir noch keine belastbaren Ergebnisse. Subjektiv sehe ich bislang keine klare Qualitätssteigerung, sondern eher eine konzeptionelle Verschiebung: Präparieren bleibt eine haptische, organische Herausforderung, die weder VR noch Präparations-Checks vollständig ersetzen – ein deutlicher Vorteil ist bisher nicht erkennbar.

Haben die Arbeitsplätze bei der Gestaltung eine Rolle gespielt, besonders im Hinblick auf Langzeitbelastungen im Beruf?

Definitiv. Die alten Plätze waren sehr „zahntechnisch“ ausgerichtet; jetzt arbeiten die Studierenden mit kompletter Praxisausstattung – inklusive echten Zahnarzt-Stühlen mit ergonomisch geformten Sitzschalen und Rückenlehnen.

Darüber hinaus sind hauptsächlich Behandlungseinheiten mit Peitschen-Systemen installiert. In Deutschland sind diese bislang nicht so verbreitet wie beispielsweise in skandinavischen Ländern. Auch im klinischen Behandlungskurs wurden vor etwa einem Jahr neue Einheiten mit Peitschen-System angeschafft. Die sind ergonomischer, weil man das Element direkt an sich heranziehen kann und es sich leicht für Linkshänder umstellen lässt. Zusätzlich erhalten alle Studierenden eine Schulung zur Ergonomie.

Nach rund vier Monaten Betrieb: Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Die offizielle Eröffnung war im Juni, das Semester läuft aber schon seit April – insgesamt war es ein sehr guter Start. Natürlich gab es Kleinigkeiten, die nachgebessert werden mussten, und wir sind noch in der Beschaffung eines CAD/CAM-Systems, aber sonst lief alles erstaunlich reibungslos. Verglichen mit dem, was wir vorher hatten, ist die Verbesserung deutlich spürbar.

Wir hatten kürzlich sogar Besuch aus Japan. Die Japaner gelten ja als sehr fortschrittlich, und ich war überrascht, wie positiv deren Reaktion ausfiel. Ich hätte nicht gedacht, dass man sie beeindrucken kann, aber sie waren total begeistert von unseren Räumlichkeiten. Das können wir nur als großes Kompliment verstehen.

Das Gespräch führte Dr. Nikola Lippe.