So radikal verändert KI das Zahnmedizinstudium

Mit einer 70-Millionen-US-Dollar-Partnerschaft mit NVIDIA, einem weltweit führenden US-Unternehmen für KI-Computing, will sich die UF als „erste KI-Universität des Landes“ einen Namen machen. Im Rahmen des Programms „AI Across the Curriculum“ der zahnmedizinischen Fakultät soll jeder Student KI-Kompetenzen für seine künftige zahnärztliche Tätigkeit entwickeln.

Der Kauf des „HiPerGator“ treibt die Entwicklung weiter voran. Dieser hochmoderne Supercomputer unterstützt die Dozenten beispielsweise bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen. Aber auch die Partnerschaft mit der dentalen Plattform „Overjet“ zeigt, wie die Fakultät KI-basierte klinische Anwendungen in die studentische Ausbildung integeriert: Das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Diagnosetool erkennt Karies und quantifiziert Knochenstrukturen auf Röntgenbildern. Graustufenbilder werden dabei mit farbkodierten Anmerkungen versehen. So können sich Zahnmedizinstudierende über die Mustererkennung hinaus auf diagnostische Überlegungen, die Behandlungsplanung und auf die Patientenkommunikation konzentrieren.

Das Ziel ist nicht, mithilfe von KI die Kurse zu vereinfachen – im Gegenteil!

Für die Uni-Lehrplanbeauftragte Prof. Carrie Wells zeigen diese Beispiele, dass die Fähigkeit der KI, komplexe Aufgaben zu vereinfachen, zu einer effizienteren zahnärztlichen Ausbildung und damit zu besseren Ergebnissen für die Patienten führen kann. Ihr Ziel ist aber nicht, mithilfe von KI die Kursarbeiten zu vereinfachen. Wells arbeitet vielmehr direkt mit den Dozenten zusammen, um genau das Gegenteil zu erreichen.

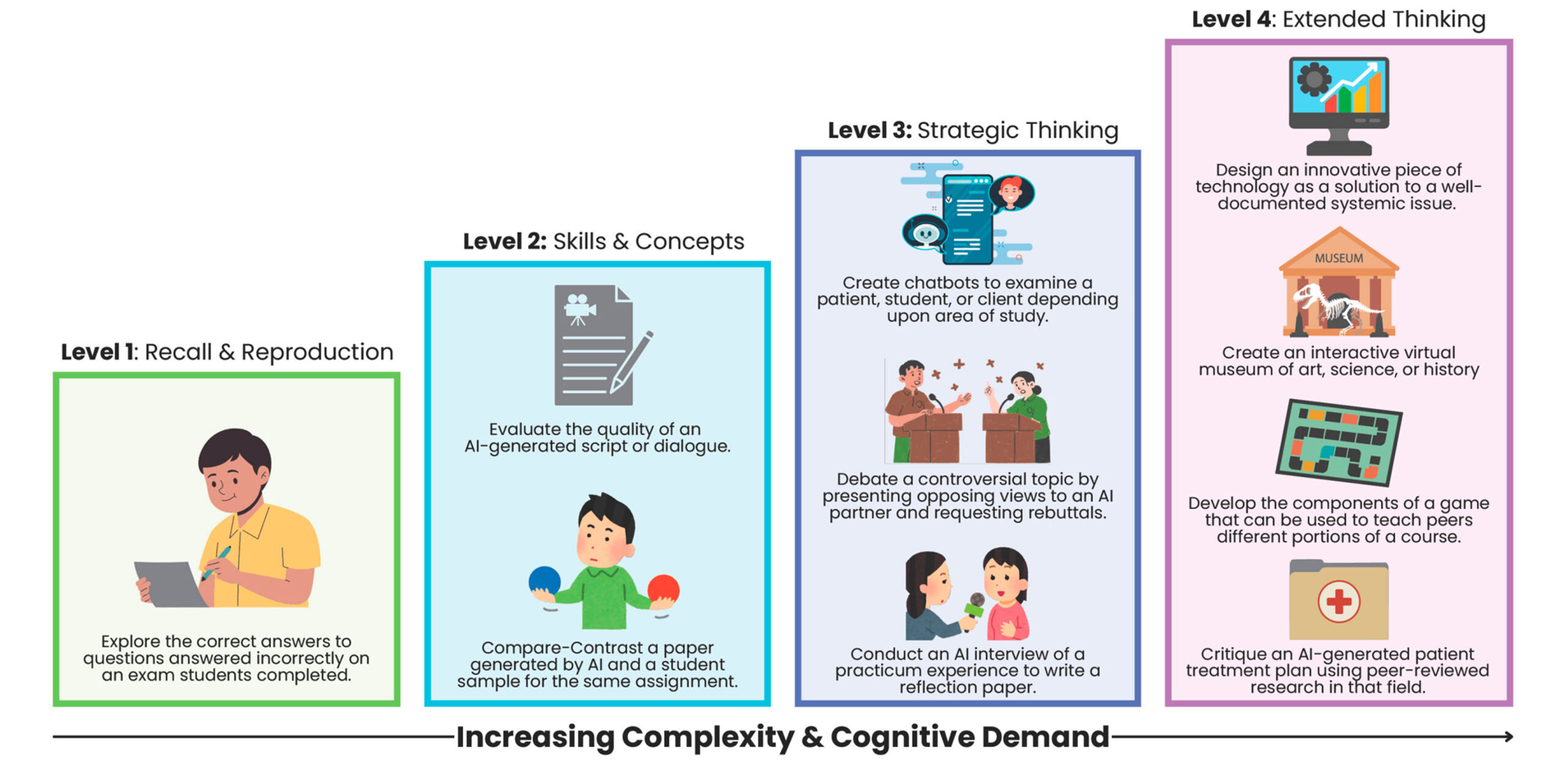

„KI kann viele Rollen spielen“, sagt sie: Sie könne ein Tutor sein, der den Studenten Fragen stellt; ein Designer, der bei visuellen Konzepten hilft; ein Planer für die Kursstruktur; ein Redakteur für die Kommunikation oder ein Interviewer für Reflexionsübungen. „Aber mein Favorit ist einfach ein Brainstorming-Tool“, erzählt Wells.

Ihrer Ansicht nach benötigen die Lernenden von heute andere Ansätze als frühere Generationen. „Bestimmte Kurse werden deshalb überarbeitet und stärker auf KI-Technologie umgestellt“, berichtet Wells. „Der Dozent wird KI nutzen, um die Aufgaben zu stellen, und die Studierenden werden KI nutzen, um die Aufgaben zu lösen.“

In diesem Zusammenhang empfiehlt sie den Einsatz von KI als intellektuellen Sparringspartner. Sie rät Dozenten, ihre Studierenden über relevante Kursthemen diskutieren zu lassen, während die KI mit gegensätzlichen Perspektiven kontert, um eine tiefere Auseinandersetzung mit Argumenten zu erzwingen. „KI kann ein großartiger Diskussionspartner sein“, sagt Wells. „Ich ermutige sogar dazu, mit der Seite zu diskutieren, die man nicht unterstützt.“

Sie hilft, Fragen zu beantworten, ohne die Antworten zu liefern.

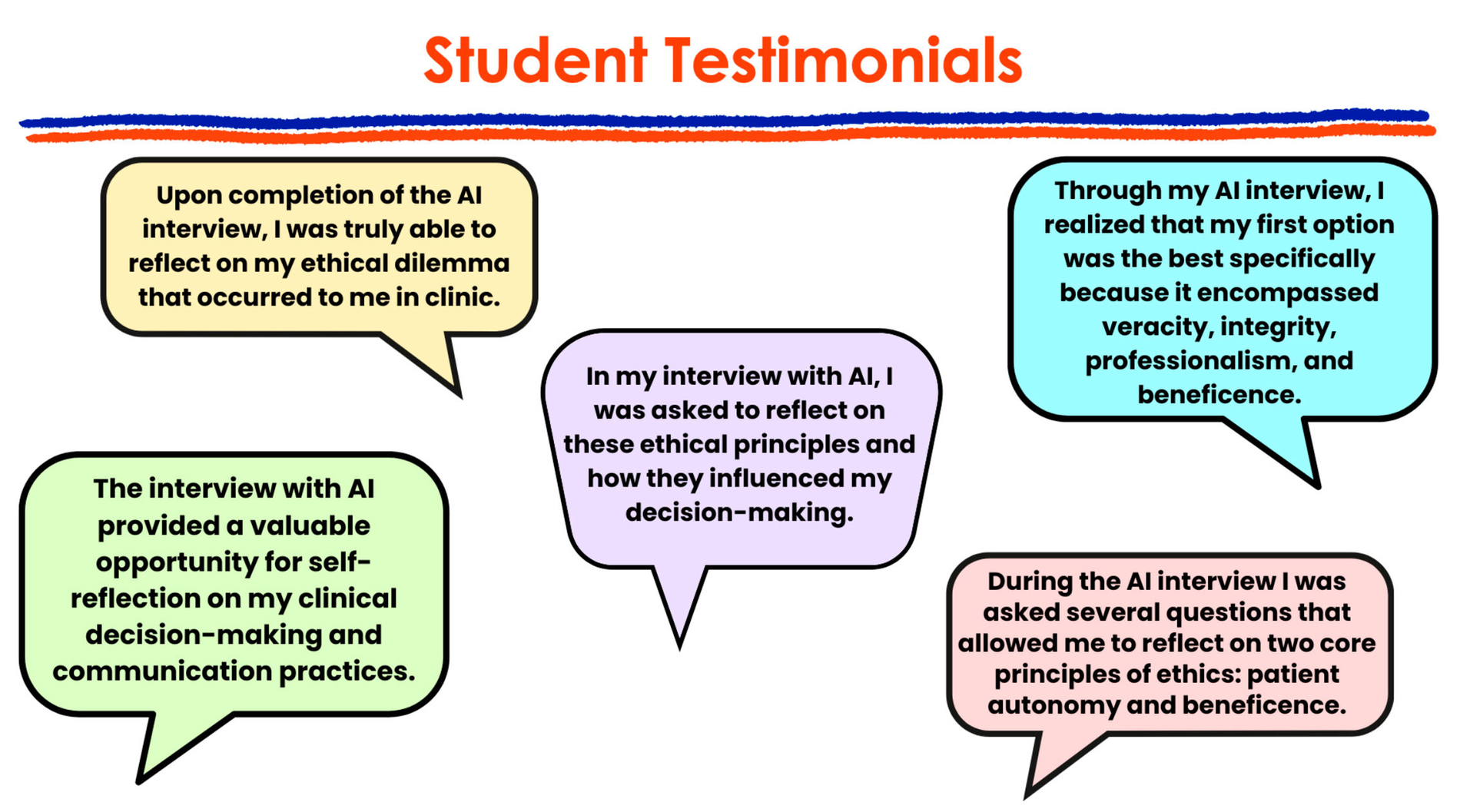

Wie das gelingen kann? Wells schildert ein Beispiel: Vor Kurzem sollten die Studierenden im vierten Studienjahr ihre Abschlussarbeit zum Thema „Professionalität in der Patientenversorgung“ schreiben. Konkret bestand ihre Aufgabe darin, ihre klinischen Erfahrungen aus der Perspektive ethischer Leitprinzipien zu reflektieren. Dies ließ jedoch Raum für oberflächliche Antworten: Einige Studierende betrachteten die Reflexion über das ethische Dilemma lediglich als „eine Aufgabe, die ich im Rahmen meines Abschlusses erledigen muss“.

„Der Dozent wird KI nutzen, um die Aufgaben zu stellen, und die Studierenden werden KI nutzen, um die Aufgaben zu lösen.“

Uni-Lehrplanbeauftragte Prof. Carrie Wells

Ein KI-Interviewer führt die Studierenden nun durch die Konfrontation mit ihren klinischen Erfahrungen, stellt ihnen gezielt Fragen zu Entscheidungsfindung und Werten und gibt ihnen dann das Signal zum Schreiben. Die KI ermöglicht aussagekräftigere Selbsteinschätzungen, ohne den Aufsatz für die Studierenden zu schreiben. „Wir brauchten Beweise für eine tiefere Untersuchung der ethischen Dilemmata der Studierenden in Kliniken, und das KI-Interview bot die Gelegenheit, dies zu demonstrieren“, bilanziert Wells.

Was zunächst wie eine oberflächliche Übung wirkte, wurde strategisch in eine echte Selbstprüfung umgewandelt. Das Ergebnis zeigt, wie KI kritisches Denken verbessern kann, ohne es zu ersetzen. Für Wells ist KI ein intellektueller Katalysator und keine akademische Abkürzung. Wells: „Idealerweise hilft sie den Studierenden, tiefergehende Fragen zu beantworten, ohne die Antworten zu liefern.“