Wo bleibt die Patientenmobilität in Europa?

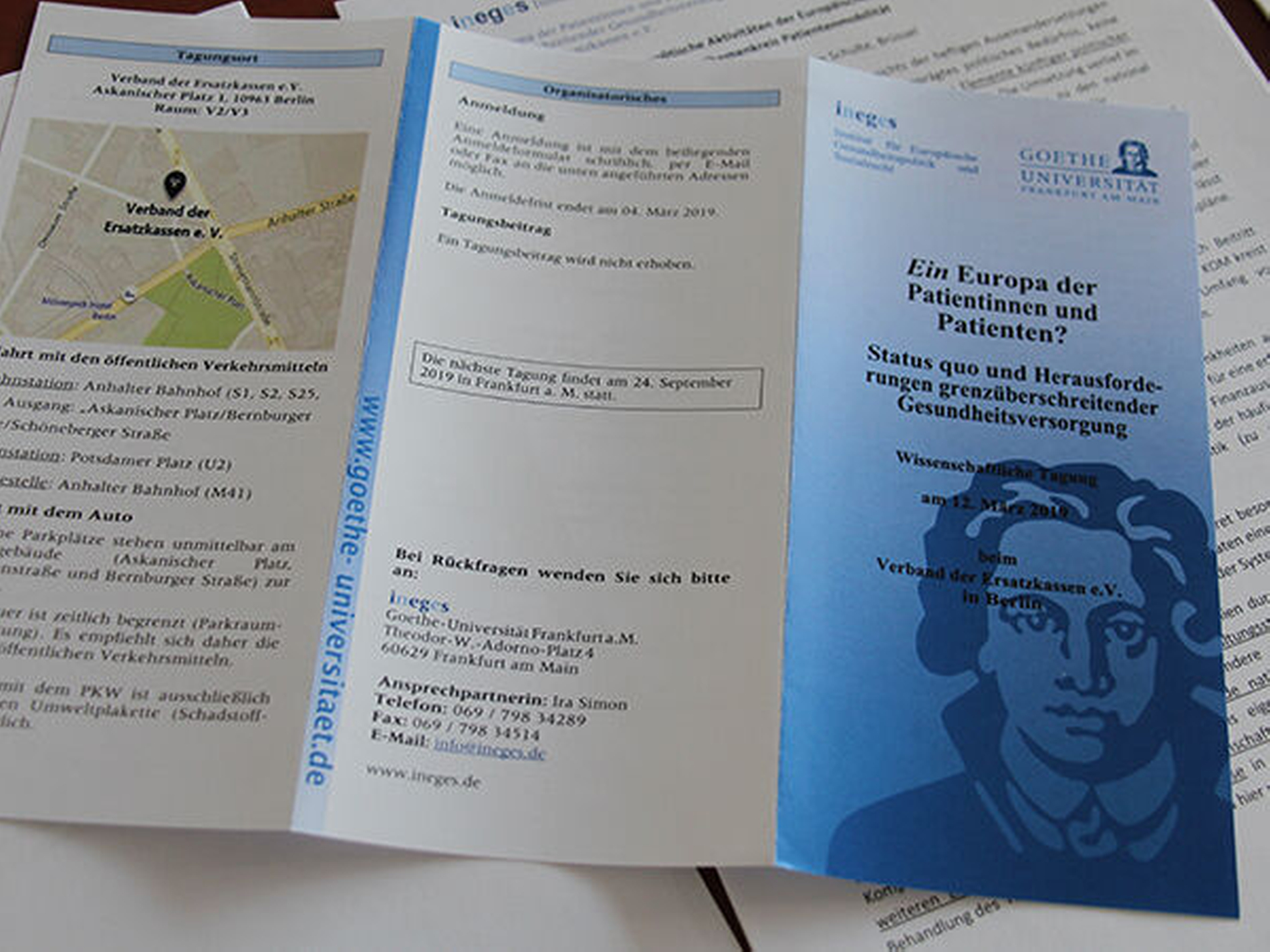

Das Jahr der Europawahl nahm das ineges-Institut (Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht) auf einer Tagung am 12. März in Berlin zum Anlass, um den Status quo von grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung zu analysieren.

Denn nun ist es fünf Jahre her, dass die Patientenrichtlinie (RL 2011/24/EU) in nationales Recht überführt wurde. Seitdem ist es um die damals neu geschaffene Möglichkeit, dass inländische Patienten sich im EU-Ausland gesundheitlich versorgen lassen können, still geworden. Wie ist es um die Umsetzung der Richtlinie bestellt? Wie stark und von wem werden die Rechte wahrgenommen? Welche Hindernisse gibt es und welche Ungleichheiten müssen beseitigt werden? Experten auf der Tagung gaben Antworten.

Die Grenzen der Patientenmobilität

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, juristische Fakultät der Universität Augsburg, wies auf die Ambivalenz des Themas hin: Patienten stehen in einem Spannungsfeld zwischen der von der EU-Kommission gewollten Förderung der Patientenmobilität einerseits und dem Recht der Mitgliedsstaaten auf die Ausgestaltung, Finanzierung und Organisation der nationalen Gesundheitssysteme andererseits. Denn die Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistungen im EU-Ausland kann das im Inland bestehende Versorgungsniveau gefährden.

Das betrifft, so Wollenschläger, zum Beispiel kostenintensive Behandlungen, die im Ausland wahrgenommen werden (und im Inland erstattet werden), falls im Inland Leistungsausschlüsse oder Wartelisten bestehen. Bei höheren Behandlungskosten im Ausland würde das Kostensteigerungen nach sich ziehen und dem nationalen System Mittel entziehen.

In der Richtlinie ist festgelegt, dass die Mitgliedsstaaten die Erstattungsfähigkeit einer Behandlung im EU-Ausland – zumindest im stationären Bereich und beim Einsatz kostenintensiver Großgeräte – an eine Vorab-Genehmigung knüpfen, die bei fehlenden Behandlungsalternativen im Inland erteilt wird. Das bedingt nicht nur eine Deckelung der Kostenerstattung der Höhe nach, sondern schließt auch die Erstattung von im Inland nicht vorgesehenen Leistungen aus. Die Folge: Der Patientenmobilität sind dadurch Grenzen gesetzt.

Ferner sollten auch ganz praktische Mobilitätshindernisse beachtet werden, erklärte Wollenschläger weiter. Dazu gehören etwa Informationsdefizite der Patienten über Angebote und Leistungen, Sprachbarrieren oder räumliche Distanzen – und damit verbundene Kosten. Das mag die nach wie vor relativ geringe EU-weite Patientenmobilität erklären. Potenzial ergibt sich allenfalls bei grenznahen, günstigeren oder hochspezialisierten Behandlungen (seltene Erkrankungen).

Hanna Ternes, GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA), machte deutlich, das für die gezielte Inanspruchnahme einer Behandlung in einem anderen Mitgliedsstaat die Genehmigung des zuständigen Trägers erforderlich ist. Näheres regeln die Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit (VO EG Nr. 883/2004 und VO EG Nr. 987/2009).

Die Behandlung erfolgt im Rahmen der Sachleistung. Die Kosten für die in einem anderen Mitgliedsstaat erbrachten Sachleistungen rechnen die Krankenversicherungsträger über die Verbindungsstellen direkt untereinander ab. Für eine Behandlung auf Basis der Patientenrichtlinie hingegen muss der Patienten zunächst in Vorleistung treten. Hierbei erfolgt dann eine Kostenerstattung nach Recht des Staates, aus dem der Versicherte kommt.

Soweit sich die Rechte nach der Verordnung und der Patientenrichtlinie überschneiden, kann der Versicherte wählen, welche Rechte er geltend machen will. Oft ist es für ihn günstiger, die Inanspruchnahme auf Basis der Verordnung zu wählen. Die Krux dabei ist, dass es sich für die Nationalen Kontaktstellen oft als schwierig erweist, den Versicherten die komplexe Sachlage über das Nebeneinander der beiden Rechtsinstrumente zu vermitteln.

Ternes wies auch darauf hin, dass es zu diesem Themenkomplex wenig belastbare Daten und Zahlen gibt. Der Tendenz nach liegen die Kosten für Deutsche, die sich im Ausland behandeln lassen, erheblich niedriger als die Kosten von EU-Ausländern, die sich in Deutschland behandeln lassen. Deutschland sei in Bezug auf die Behandlungen ein Zuwanderungsland.

Die Gesundheitssysteme selbst sind nicht auf einen grenzüberschreitenden Markt ausgerichtet

Trotz der durch die EU ausgestalteten Patientenrechte waren die grenzüberschreitenden Patientenströme in der Vergangenheit überschaubar, erklärte auch Dr. Susanna Kochskämper, Institut der Deutschen Wirtschaft. Mögliche Sprachbarrieren, Kostenunterschiede oder weitere Gründe könnten hier für den Patienten ausschlaggebend sein. Aber auch die Gesundheitssysteme selbst sind nicht auf einen grenzüberschreitenden Markt ausgerichtet. Ein großes Problem: Informationen über die jeweiligen Leistungskataloge sind nicht leicht zugänglich, da sie im inländischen Versorgungsalltag auch nicht erforderlich sind. Je höher der Aufwand für Patienten ist, sich diese Informationen zu besorgen, desto weniger werden sie bereit sein, sich grenzüberschreitend behandeln zu lassen. Die Mitgliedsstaaten sind gefordert, neue Organisationsformen zu finden, die zu einer grenzüberschreitenden Versorgung passen.

Dass grenzüberschreitende Versorgung auch gute Erfahrungen bringt, skizzierte Prof. Dr. Marek Zygmunt, Universität Greifswald und Präsident der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. Er führte das Beispiel der Zusammenarbeit von Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern und Westpommern (Polen) an. Hier haben sich gemeinsame Projekte bewährt. Es ist gelungen, dort ein grenzübergreifendes Neugeborenen-Screening zu etablieren, dazu Standards aus beiden Ländern anzugleichen und Personal zu schulen. Nach polnischem Vorbild wurde in Deutschland ein Screening auf Mukoviszidose eingeführt (inzwischen per G-BA- Beschluss auch bundesweit verfügbar), ebenso ein Screening auf seltene Erkrankungen bei Neugeborenen.

Ein weiteres Beispiel ist der grenzüberschreitende Rettungsdienst. Kernstücke hier ist das Sprachtraining der Beteiligten und ein digitaler Informationsaustausch.