15. Hamburger Zahnärztetag

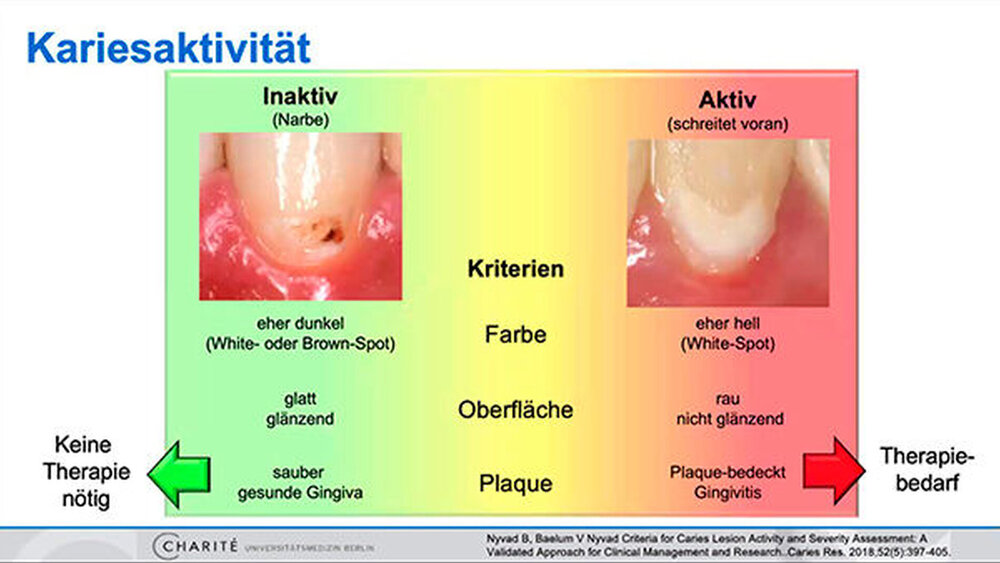

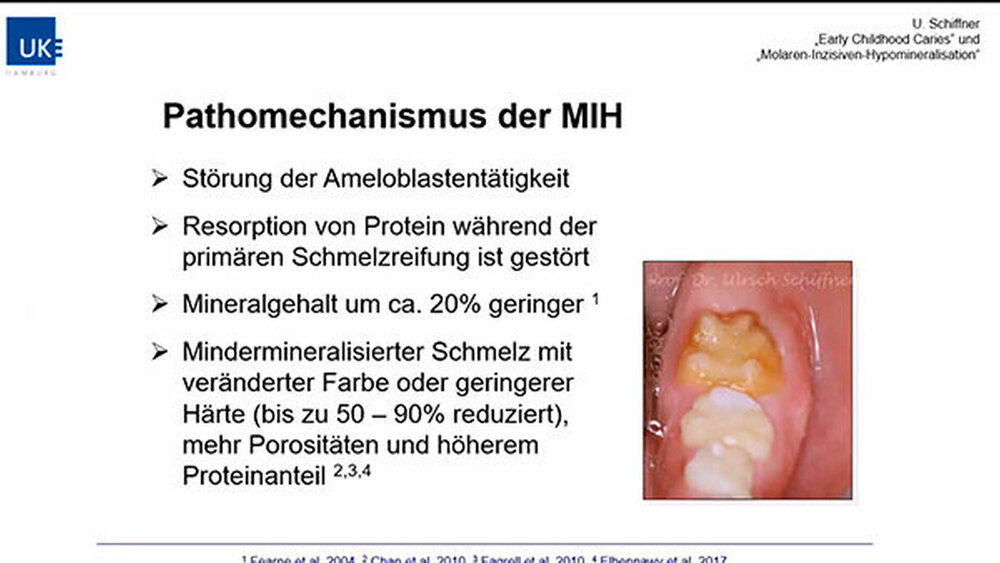

Karies im Fokus

Der Hamburger Zahnärztetag fand am 22. und 23. Januar 2021 erstmals in seiner Geschichte online statt. Das Format kam bei den Teilnehmern so gut an, dass man auch 2022 nicht mehr darauf verzichten will. Wenn es die Bedingungen zulassen, soll der Zahnärztetag als Präsenzveranstaltung und zusätzlich online stattfinden.

Zahnärztliche Mitteilungen