Taugt der Sattel in der Praxis?

Die Einführung des Sattelstuhls in den 80er-Jahren war sofort ein Hit. Der Stuhl ist leicht verstellbar und bietet die Möglichkeit, in einer höheren Position zu sitzen. Dies ist vor allem vorteilhaft für nicht so große Zahnärzte und Zahnmedizinische Fachangestellte. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass man mit geneigten Oberschenkeln sitzen kann. Alles Eigenschaften, die der traditionelle Arbeitsstuhl nicht hat: Um bei diesem eine höhere Sitzhöhe zu erreichen, muss man nach vorne rutschen und sich auf den vorderen Sitzrand setzen [Hokwerda, 2007]. Dadurch geht der wichtige Kontakt mit der Rückenlehne verloren.

Woher aber kam das Bedürfnis, höher sitzen zu wollen? Grund ist, dass der Patientenstuhl seit der Verbreitung der vierhändigen Behandlungsweise vor circa 50 Jahren als Liege unverändert mit einer festen Rückenlehne, Sitzfläche und Beinstütze sowie mit einer verstellbaren Kopfstütze ausgestattet ist. Darunter befindet sich der ziemlich viel Raum einnehmende Sockel. Bei einem horizontal gelagerten Patienten gibt es deshalb zu wenig, meist sogar keinen Freiraum für die Beine des sitzenden Behandlungsteams. Selbst die höchste Position der meisten Patientenstühle ist zu niedrig für einen großen Zahnarzt.

Diese Bauweise beeinträchtigt die Arbeitshaltung des Behandlerteams oft enorm. Vor allem, wenn die Kopfstütze bei der Behandlung im Oberkiefer eingestellt, in einer (für Rechtshändler) Neun- bis Elf-Uhr-Position behandelt und auf einem traditionellen Arbeitsstuhl mit horizontaler oder leicht nach vorne geneigter Sitzfläche gesessen wird. Es ist dann schwer, ohne körperliche Anstrengung den Mund des Patienten zu erreichen. Als Ausgleich – allerdings nur bis zu einem gewissen Grad – wird der Arbeitsstuhl höher als die Unterschenkellänge eingestellt. Da der Sattelstuhl dies vom Prinzip her erleichtert, ist dies wahrscheinlich einer der Gründe für seine Beliebtheit.

Problemstellung

Welche Anforderungen an einen Arbeitsstuhl sind nun Voraussetzung, um das Arbeiten ohne physische Beschwerden in einer sitzenden Position zu erleichtern und auf welche Weise kann der Sattelstuhl dazu beitragen? Um diese Frage zu beantworten, werden nach einer kurzen Einführung über das richtige Sitzen nachfolgend die Haltung und die Bewegungen eines Reiters analysiert, wie er zu Pferde im Sattel sitzt und wie dies in der Reitschule gelehrt wird. Im Vergleich dazu werden die Arbeitshaltung und die Bewegungsfreiheit eines Zahnarztes, der auf einem Sattelstuhl sitzt und seine feinmotorischen Fähigkeiten anwendet, untersucht.

Richtig sitzen

Eine falsche Arbeitshaltung ist die Hauptursache von Skelett-Muskel-Erkrankungen [Engels/Hokwerda, 2014; Rucker/Sunell, 2002; Skovsgaard, 2013; Valachi/Valachi, 2003; Yamalik, 2007]. Dies gilt für stehende und sitzende Arbeiten gleichermaßen. Bürostühle sind mit Sitzen und Rückenlehnen versehen, die ein Zurücklehnen mit dem Ziel erleichtern sollen, eine körperliche Überbelastung zu vermeiden. In der Zahnmedizin ist es jedoch unmöglich, zurückgelehnt zu arbeiten.

Die Konsequenzen statischer Arbeit in sitzender Position werden im ISO-Standard 11226 anhand von Richtlinien bezüglich der maximalen Hebung und Beugung des Kopfes, des Rumpfes und der Gliedmaßen beschrieben [ISO 11226, 2000]. Bereits 1981 haben Hokwerda und Plasschaert auf die besondere Notwendigkeit des aufrechten Sitzens hingewiesen, um eine symmetrische Arbeitshaltung beizubehalten. Diese Bedingung wurde aktuell von Rotgans detailliert herausgearbeitet [„Richtig sitzen“, zm 14/2017, S.74–78].

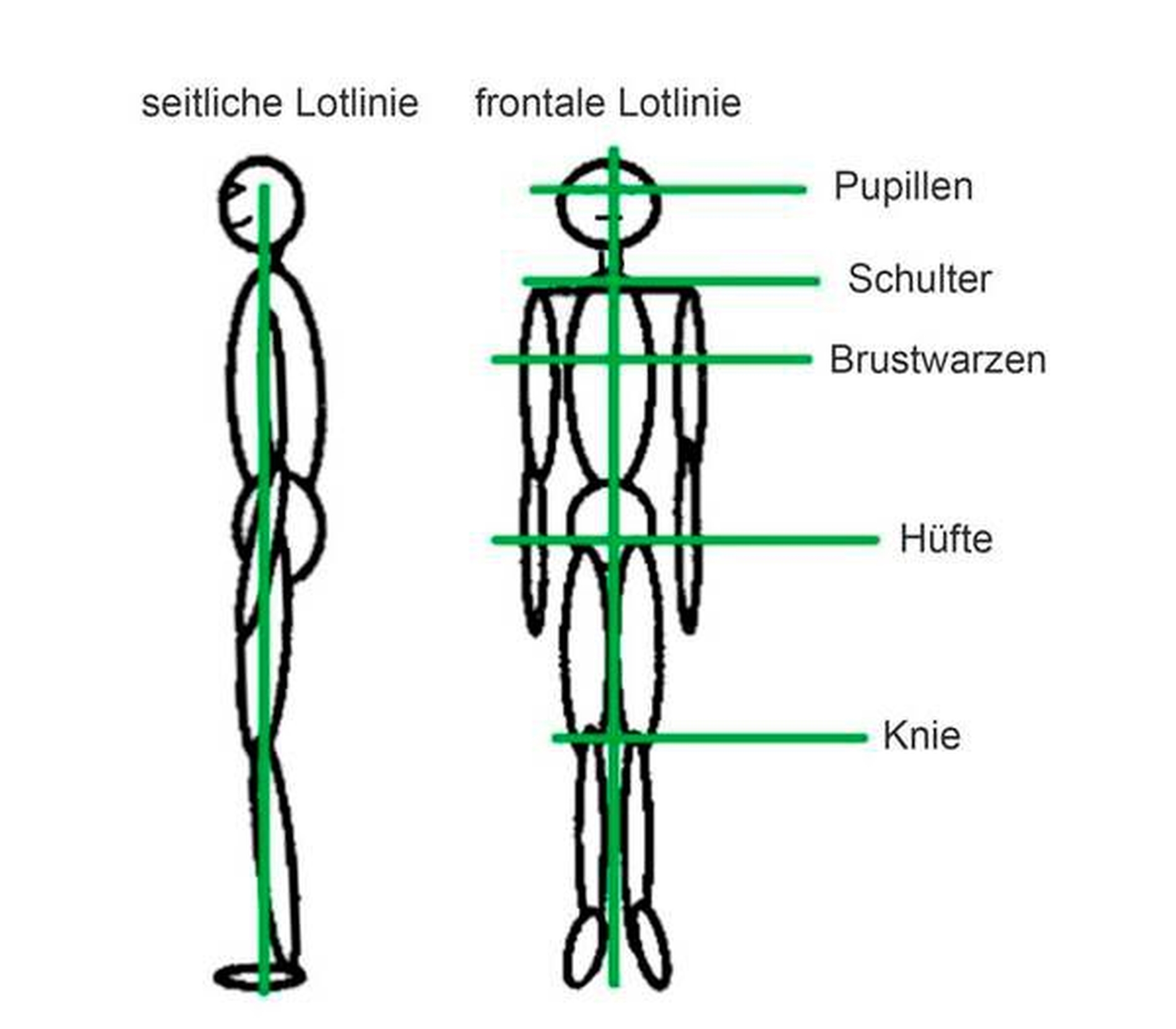

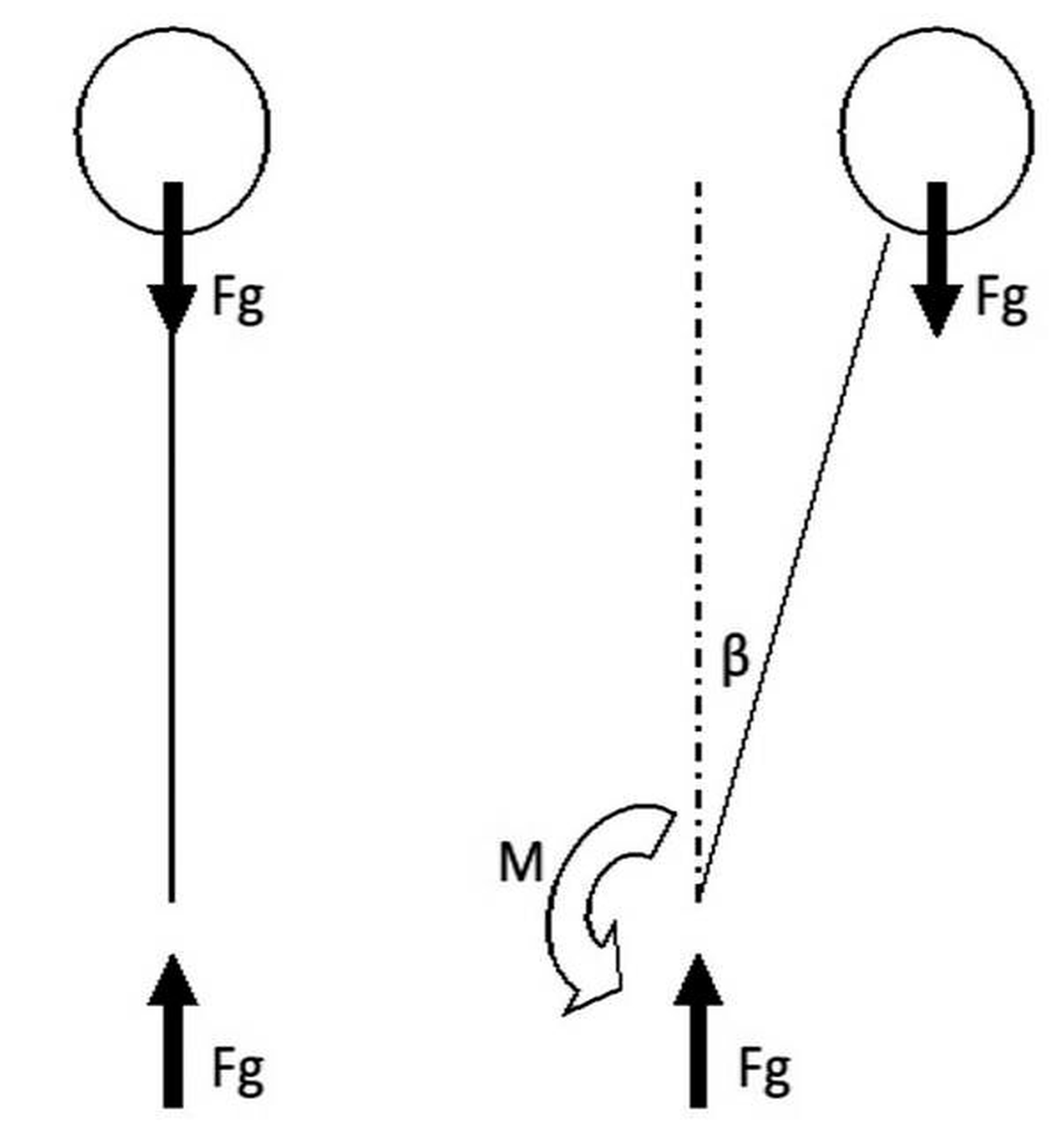

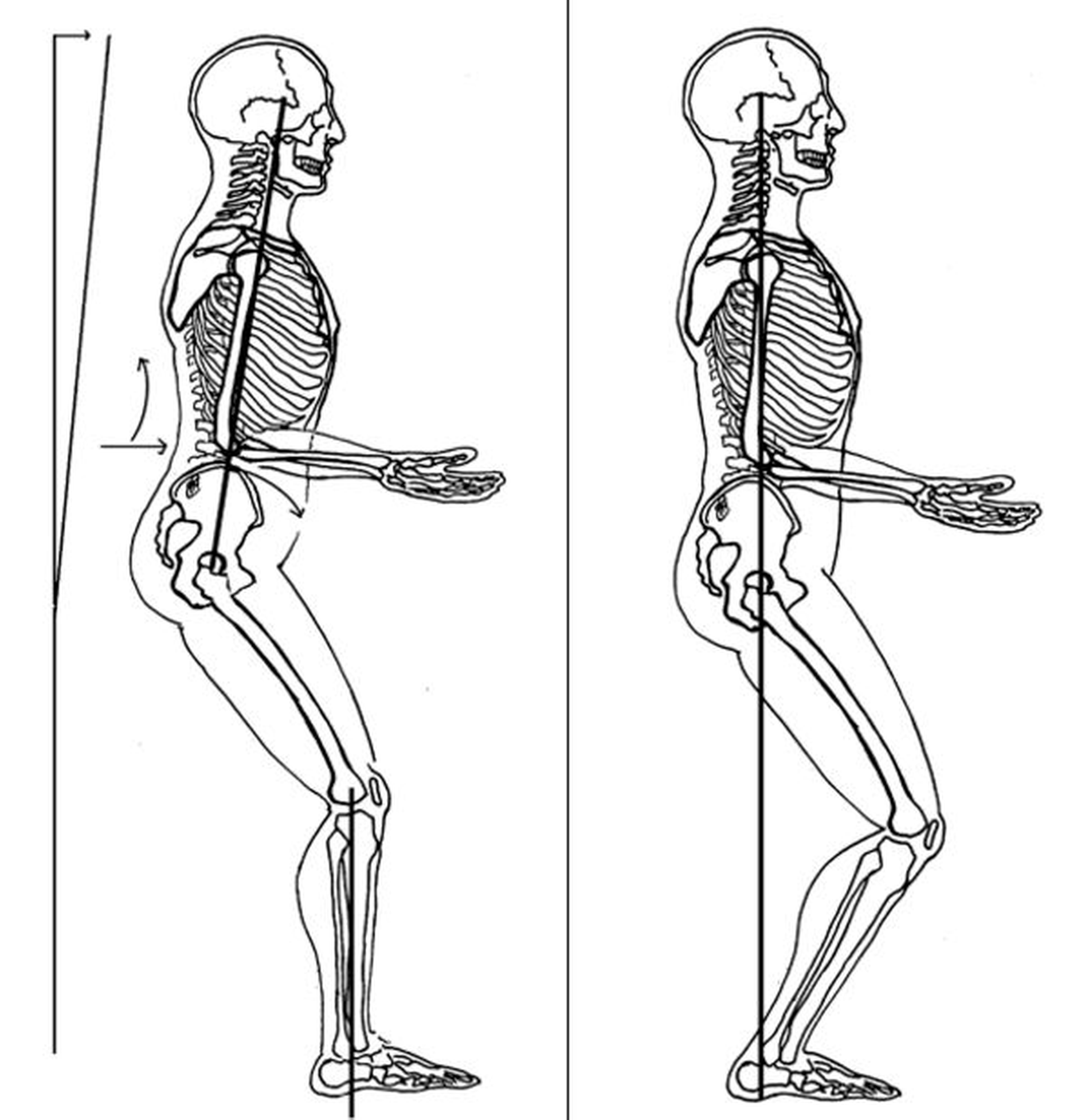

Abbildung 1 zeigt das Prinzip einer symmetrischen Haltung im Stehen in der Front- und in der Seitenansicht: Die senkrechte Mittel-, Lot- oder Balanceachse ist Referenz für alle Horizontalen – durch Pupillen, Schulter, Brustwarzen, Hüfte und Knie. Bei der Seitenansicht zeigt sich diese Mittelachse ebenfalls als eine Senkrechte. Sie verläuft von der Mitte des Schädels (sella turcica) zentral durch Schultergelenk, Hüftgelenk und die Mitte des Knöchels. Die auf die unterschiedlichen Teile des menschlichen Körpers einwirkende Schwerkraft endet idealerweise in der Mitte des Fußes.

Übertragen auf das Sitzen bedeutet dies, dass die Sitzfläche des Stuhls horizontal ausgerichtet sein sollte – und zwar mit einer Horizontallinie, die zur Stabilisierung und Sicherung der Balance genau unter den Sitzknochen verläuft. Dann stehen die Füße fest auf dem Boden und tragen so zur Stabilität des gesamten Körpers bei.

Ein Arbeitsstuhl muss eine zweiteilige Sitzfläche haben [Engels/Hokwerda, 2014]: einen kurzen horizontalen Teil hinten, um auf den Sitzknochen sitzen zu können, und einen nach unten geneigten vorderen Teil, der den Oberschenkel unterstützt. Ist dies gegeben, bleibt die Bewegungsfreiheit der Ober- und der Unterschenkel praktisch vollkommen erhalten. Außerdem muss ein Arbeitsstuhl mit einer Beckenlehne versehen sein, die ausschließlich die Crista iliaca anterior superior (Darmbeinkamm) stützt. Solch eine Lehne unterscheidet sich von Stühlen mit einer Rückenlehne, die einen größeren Teil des Rückens mit abstützt und durch die die Rückenmuskeln und die Wirbelsäule unnötig irritiert werden. Die Beckenlehne hingegen ermöglicht es dem Körper, kontinuierlich die korrekte Arbeitshaltung beizubehalten. De Bruyne et al. haben diese Anforderungen im Prinzip bestätigt [De Bruyne et al., 2016].

1. Form und Funktion eines Reitsattels

Die Beobachtung, dass Dressurreiter in einer typischerweise voll ausbalancierten, aufrechten Haltung auf dem Pferd sitzen, war wahrscheinlich Auslöser der Idee, einen Sattelstuhl in der Zahnarztpraxis zu verwenden, um aufrecht und ausbalanciert – wie ein Dressurreiter sitzend – zu behandeln. Deshalb greifen Form und Funktion des zahnärztlichen Sattelstuhls auf die des Reitsattels zurück.

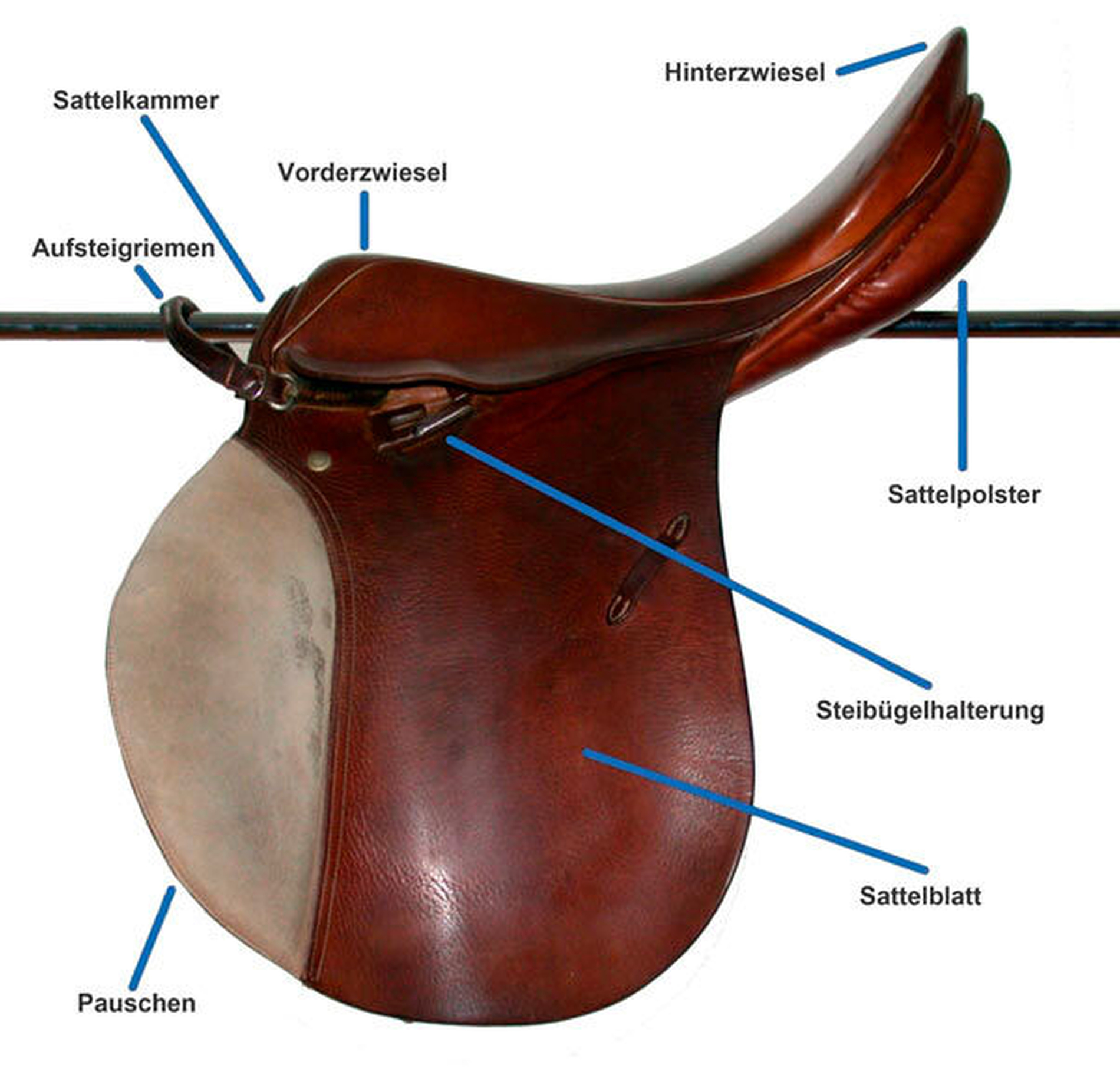

a) Der Reitsattel: Die Teile, aus denen sich ein englischer Reitsattel zusammensetzt, zeigt Abbildung 2.

b) Das Sitzen: Das Wichtigste für einen Reiter ist die richtige Haltung: aufrecht und gestreckt mit leicht angehobenen Brustbein und horizontal gestrecktem Schultergürtel, um beide Arme unabhängig und getrennt voneinander bewegen zu können [Lehmann, 2015]. Bei vorgebogenem Schultergürtel jedoch wird eine Vorwärtsbewegung der Schultern möglich: Die posterioren Muskeln, die den Kopf im Gleichgewicht halten, werden angespannt, indem sich der Kopf an allen Armbewegungen zwangsweise beteiligt.

Im Ergebnis sitzt der Reiter – im Gegensatz zum Stehen – mit gespreizten Beinen und angewinkelten Knien auf dem Pferd. Die Füße befinden sich in einer Linie mit den Hüftgelenken [Lehmann, 2015; Engels, 2015]. Da die Lotlinie auf einem Pferd im Wesentlichen dieselbe ist wie die seitliche Lot- oder Balancelinie von der Mitte des Schädels durch die Mitte der Schulter- und Hüftgelenke und schließlich noch durch die Mitte des Fußes [Lehmann, 2015], bilden Reiter und Pferd eine Einheit (Abbildung 3).

c) Das Reiten: Wenn der Reiter auf dem Pferd sitzt, ist sein Becken wegen der Form des Sattels leicht nach vorne geneigt. Die Pauschen am vorderen Rand des Sattels bilden eine Begrenzung für die Oberschenkel, wodurch die Schrägstellung des Beckens beschränkt wird, um die stoßdämpfenden und flexiblen Eigenschaften der Wirbelsäule zu gewährleisten. Der Vorderzwiesel ist der abgerundete, vorderste Teil des Sattels und stellt damit den Rand von Sitzfläche und Sitz dar: Dies ist der Teil des Sattels, der dem Pferderücken am nächsten anliegt, sich seiner Kontur anpasst und somit die Bewegungsfreiheit des Pferdes gewährleistet. Die Höhe des Sattels im Verhältnis zur Breite ist wichtig, um ein Ausrasten des Hüftgelenks des Reiters zu verhindern. Ein richtig angefertigter Sattel gewährleistet auch die Bewegungsfreiheit des Reiters. Diese Bewegungsfreiheit ermöglicht die ganze Kunst des Dressurreitens.

Wenn der Reiter sein Becken nach hinten kippt, erhält das Pferd einen Vorwärtsimpuls und wird sich dementsprechend bewegen. Dieser vom Reiter erteilte Vorwärtsimpuls wird mit einem gewissen Druck kombiniert, der durch die Waden des Reiters erzeugt wird. Damit das Pferd in Gang bleibt, müssen diese Impulse immer wieder gegeben werden. Auf diese Weise erfolgt ein rhythmisches Vor- und Zurückkippen des Beckens des Reiters. Sieht man von den Zügeln ab, entwickelt sich ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd: Der Reiter kann durch Sitzen und Antreiben, durch Positionieren und Bewegen seiner Beine nach oben, unten und vorne das Pferd zu den Gangarten Schritt, Kanter, Galopp und sogar zur Vollführung von komplizierten Manövern anspornen.

Bei gleichmäßigem Druck auf beiden Sitzknochen des Reiters wird das Pferd geradeaus weitergehen. Bei ungleichmäßigem Druck wird sich das Pferd nach rechts oder nach links bewegen. Bei der Dressur verändert sich die Lot- oder Balancelinie des Reiterkörpers nicht, der Reiter wird sich auf dem Pferd nie nach vorne beugen. Eine leichte Drehung der Wirbelsäule hingegen ist möglich sowie eine leichte Biegung zur Seite.

Schlussfolgernd ergibt sich, dass im Pferdesport der Sattel fein auf die Funktionsweise des menschlichen Körpers abgestimmt ist, um die Dynamik des Reitens zu unterstützen. Ein gut angepasster, maßgefertigter (!) Sattel ermöglicht es sowohl dem Reiter als auch dem Pferd, sich gegenseitig dynamisch zu beeinflussen [Byström et al., 2010; Back, 2013; De Cocq et al., 2009; Nevison/Timmis, 2013].

2. Sattelstühle in der Zanharztpraxis

Im Vergleich zum Reitsattel beruht die Verwendung eines sattelförmigen Sitzes auf einem Arbeitsstuhl in der Zahnarztpraxis auf einem anderen Prinzip. Abgesehen von der dämpfenden Federung des Gaskolbens beim Hinsetzen und der Weichheit der Polsterung bildet der Arbeitsstuhl eine statische Basis, die nicht mit dem Sitzen auf einem Reitsattel auf einem sich bewegenden Pferd verglichen werden kann. Der statische Arbeitsstuhl ist für die Behandlung eine absolute Voraussetzung, um präzise und erfolgreich arbeiten zu können.

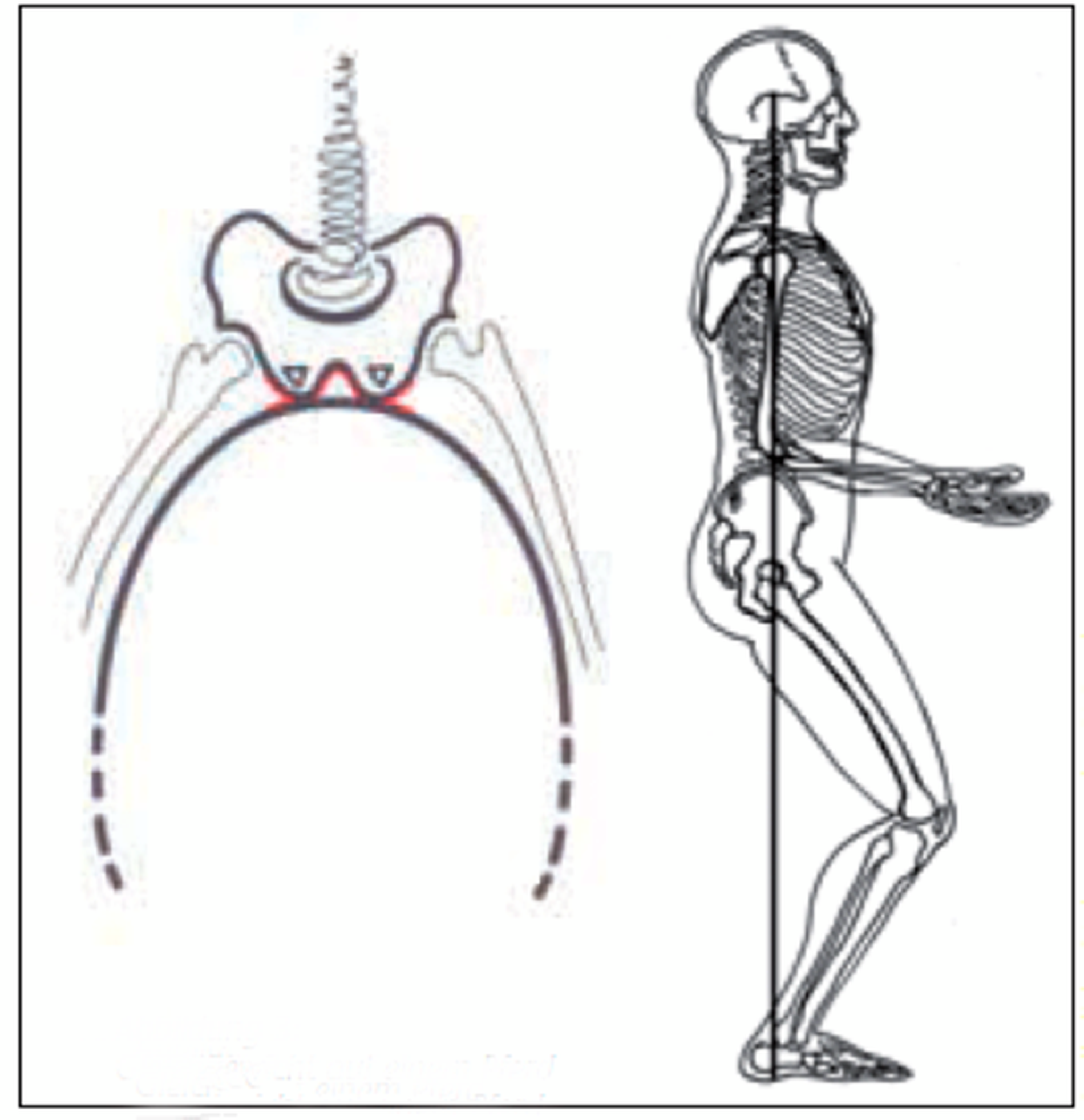

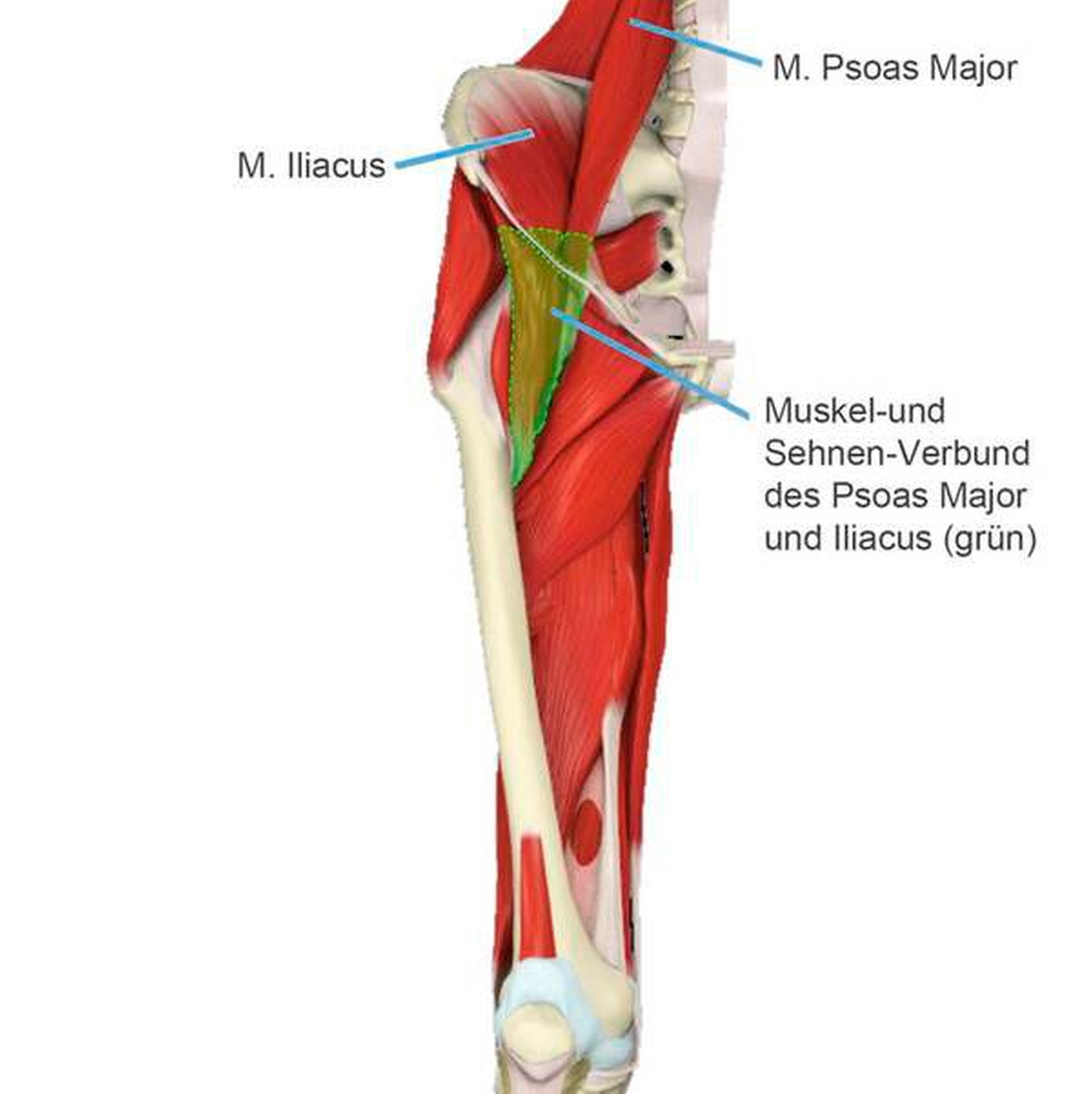

Das Sitzen auf einem Sattelstuhl bedeutet, dass der Körper mithilfe der Oberschenkel auf dem Möbel fixiert wird. Beim Reiten erfolgt der Kontakt zum Pferd über die Waden, wodurch sich die Oberschenkel frei bewegen können. In dieser dynamischen Situation ist der Ausgangspunkt (Origo) eines Muskels der, an dem eine Aktion ihren Ursprung hat – nämlich durch Verkürzung des betreffenden Muskels. Diese Aktion wirkt sich am Ansatzpunkt (Insertion) des Muskels aus. Ein wichtiges Beispiel ist hier die Mm.-Iliopsoas-Gruppe mit ihrem Ursprung am Becken und an der Lendenwirbelsäule mit Ansatzpunkt am Trochanter minor (kleiner Rollbügel) des Femur (Oberschenkels). Die wichtigste Funktion dieser Muskelgruppe ist das Anheben des Oberschenkels [Gray/Vandyke, 2011] (Abbildung 4).

Wenn man jedoch in einer statischen Position auf einem Sattelstuhl sitzt, sind die Oberschenkel am Sitz fixiert, weshalb sich Ursprung und Ansatz des Muskels aus biomechanischer Sicht umkehren. Dies führt dazu, dass die Zugkräfte, die in einem Sattel zu Pferde sitzend am Oberschenkel ziehen, dies jetzt am Ansatz tun, sowie am Becken und an der Lendenwirbelsäule. Dies erklärt die offen sichtbare Hyperlordose (Hohlkreuz) der Lendenwirbelsäule. Das Becken wird nach vorne gezogen, was einen hohen Druck auf die Bandscheiben an der Rückseite der Wirbelsäule nach sich zieht [Engels/Hokwerda, 2006; Engels, 2010; Engels, 2015] (Abbildung 5).

Wenn beide (unteren) Beine einen festen Kontakt zum Fußboden haben, hat man außerdem keine Möglichkeit, die angewinkelten Beine anzuziehen oder auszustrecken. Auf einem Pferd dagegen ist dies überhaupt kein Problem: Durch Benutzung des Steigbügels kann man die Hacken nach oben ziehen oder nach unten drücken.

Wegen der statischen Arbeitssituation ist zudem eine konstante dynamische Bewegung auf einem Sattelstuhl unmöglich. Deshalb ist der Abstand zwischen den Sitzknochen und der leicht erhöhten Vorderseite des Sitzes (eine vage Abwandlung des Vorderzwiesels) im Verhältnis zur Tiefe, zur Länge und zur Höhe des Sitzes von größter Bedeutung. Wie schon erwähnt, ist die Benutzung eines maßgeschneiderten Sattels in der professionellen Dressur unbedingt notwendig, um eine konstante dynamische Bewegung von Reiter und Pferd zu erleichtern [Engels, 2015]. Der Sattelstuhl ist jedoch ein Standardprodukt, weshalb die Bewegungsfreiheit für die darauf sitzende Person zu groß oder zu gering sein kann, was von der Form und Größe ihres Körpers abhängt. Eine zu große Bewegungsfreiheit kann zu Scherkräften führen, während ein zu enger Sitzbereich einen ständigen Druck auf das Schambein und die umgebenden Strukturen (Damm) auslöst [Partin et al., 2014; Potter et al., 2015; Michiels/Van der AA, 2015; Schrader, 2008].

Diese kritischen Aspekte, insbesondere die Fixierung des Oberschenkels und der Füße auf dem Fußboden, haben kompensatorische Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Darüber hinaus wird der Grad der Auswärtsdrehung und Seitwärtsbiegung der Oberschenkel (was durch die Mm.-Iliopsoas-Gruppe erleichtert wird) folglich bestimmen, in welchem Maß das Hüftgelenk die kritische Überbelastungsgrenze erreichen wird. Mit anderen Worten: Das Design des Sitzbereichs eines Sattelstuhls führt zu einer Fixierung der Beine in einer angehobenen oder auswärts gedrehten Position, durch die die Bewegung des Oberkörpers in der unteren Rückengegend zunehmend behindert wird.

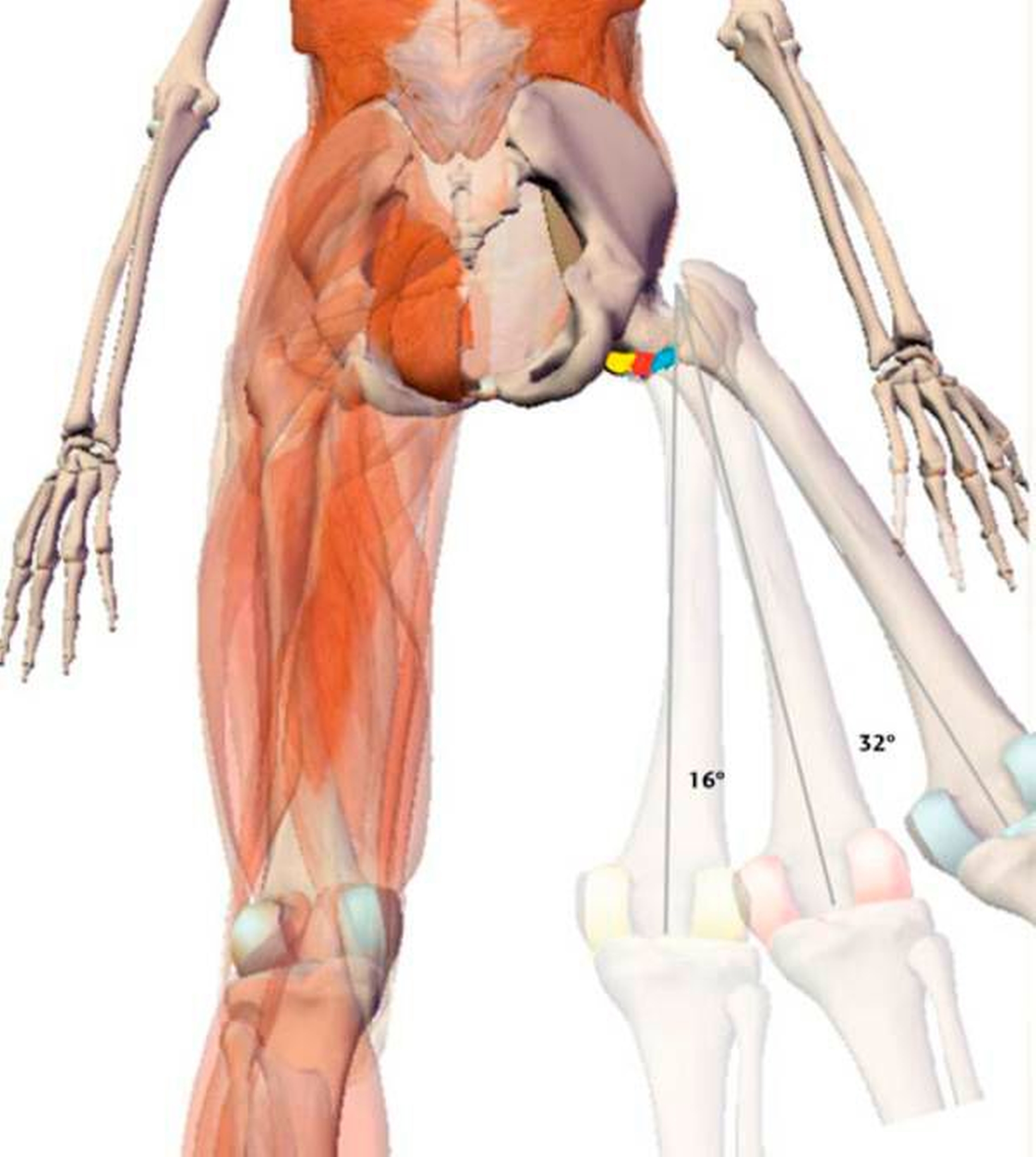

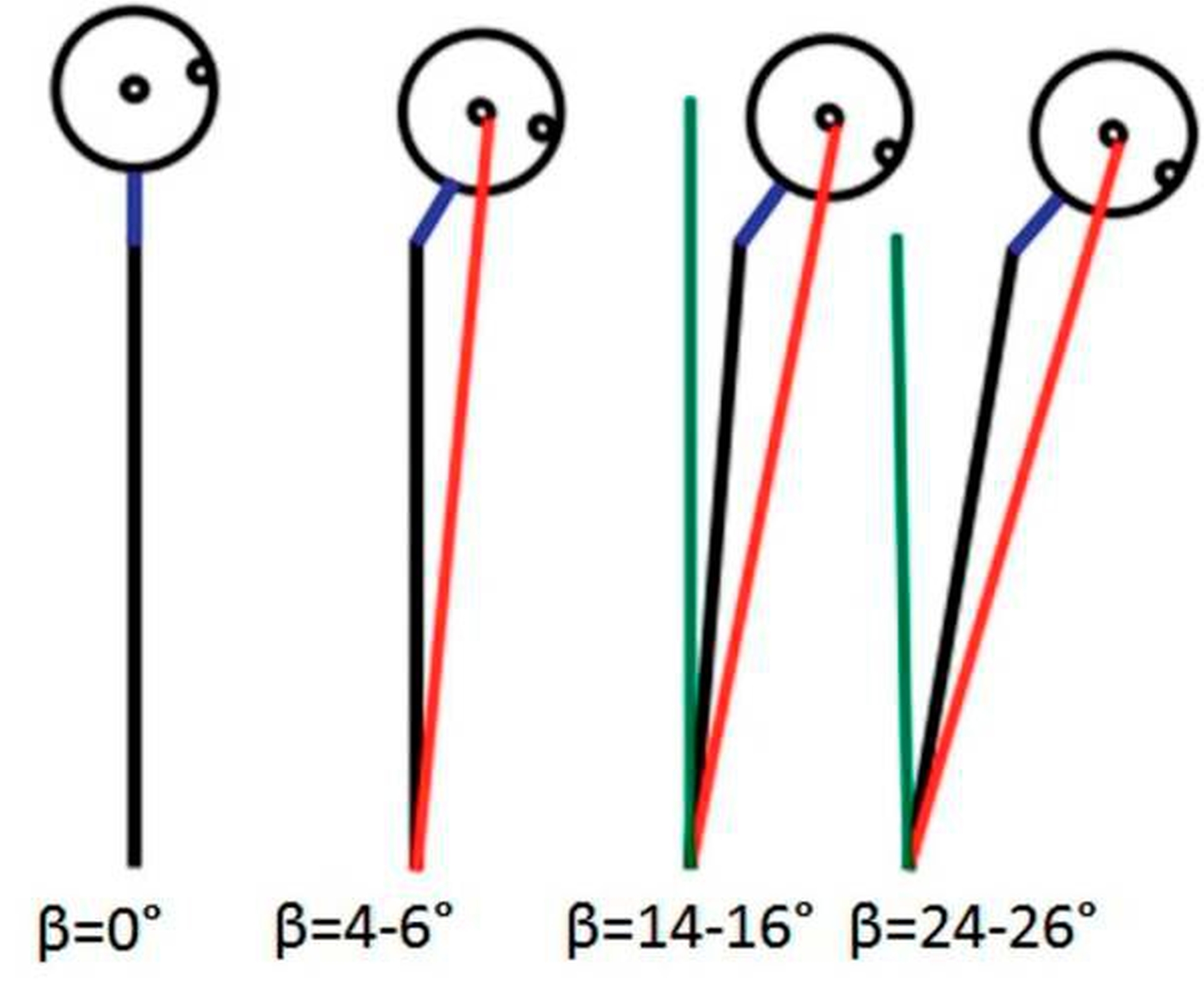

Das Ausmaß dieser Behinderung wird auch durch den Spreizungsgrad der Beine bestimmt. Je größer der Winkel, desto größer die Spannung in den Muskeln der Iliopsoas-Gruppe und desto geringer der Bewegungsspielraum der Lendenwirbelsäule (Abbildung 6). Und doch wird diese Behinderung oft als stabil empfunden – ein Phänomen in der Orthopädie, das als „paradoxales Gefühl“ beschrieben wird.

Ungeachtet dessen gilt, dass – aus anatomischer Sicht – alle Gelenke einen maximalen Bewegungsumfang (range of motion) haben, der allerdings nur bei Bewegungen ganz groß ist. Die dafür gültigen maximalen Toleranzen für eine statische Arbeitshaltung verzeichnet ISO-Standard 11226. Diese sind bewusst genau begrenzt gewählt worden, da die statische Muskelspannung kombiniert mit einem vergrößerten Bewegungsumfang bei statischen Aktionen im Sitzen mit der Zunahme von biochemischen Gewebereaktionen durch Säuerung schnell zunimmt.

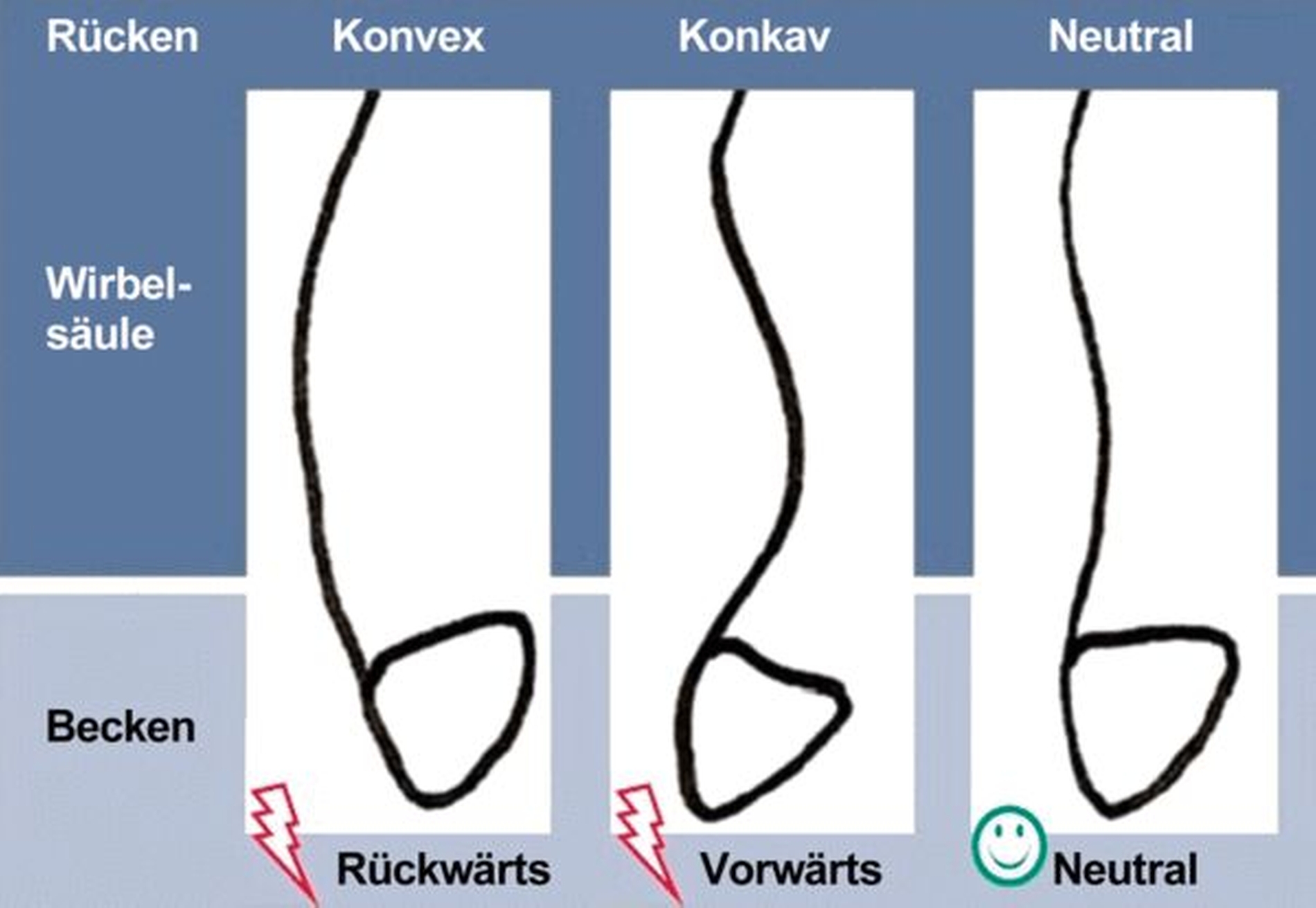

Dies verdeutlicht, dass die Beibehaltung einer neutralen Beckenposition, die mit der physiologisch idealen Haltung beim aufrechten Stehen vergleichbar ist, auch beim Sitzen gefordert werden muss (Abbildung 7 rechts). Schließlich sollte die Summe aller hinteren und vorderen Muskelkräfte der Sagittalebene in der sitzenden Arbeitshaltung gleich Null sein [ISO 11226, 2000; Yamalik, 2017; Engels/Hokwerda, 2006; Engels/Hokwerda, 2009].

Wegen des spezifischen Designs des Sattelstuhls tendiert das Becken allerdings dazu, sich nach vorne zu neigen, wodurch eine konkave Form der Lendenwirbelsäule erzeugt wird (Abbildung 7 Mittte), was ihre Balance stört und in erheblichem Maß die Kräfte beeinflusst, die auf die Wirbelsäule wirken. Eine konstante Neigung nach vorne, die mit einer Beugung des Rumpfes nach vorne gekoppelt ist, führt oft zu einer Überlastung des gefäßreichen Perineums (Damm) und der Schamregion, Letztere besteht – neben der bedeckenden Haut, die reichlich sensibel innerviert ist – hauptsächlich aus Muskeln des Beckenbodens.

Hier ist ein bekanntes Phänomen aus dem Radsport zu bedenken: Nach tagelangem, intensivem Radeln wird eine (meist temporäre) Impotenz oder gestörte Empfindlichkeit als normal angesehen [Partin et al., 2014; Potter, 2015; Michiels/Van der AA, 2015; Schrader, 2008; Munarriz, 2005]. Dies gilt unverändert bei einer Zweiteilung des Sattelsitzes, auch wenn die Genitalien dadurch mehr Freiraum haben. Alle Weichteile liegen im Stehen unterhalb der Beckenknochen und werden im Sitzen immer direkt oder indirekt belastet.

Es ist möglich, die auf diese Region einwirkenden Kräfte dadurch zu vermindern, dass man sich mit der Brustwirbelsäule kompensatorisch zurücklehnt: Das Becken kippt nach hinten, und die Wirbelsäule nimmt eine (konvexe) C-Form an (Abbildung 7 links).

Diese Art des Zurücklehnens wird den Zahnarzt folglich aber dazu zwingen, den Kopf um mehr als 25 Grad nach vorne zu beugen, um in den Mund des Patienten hineinsehen zu können. Nach langer Arbeitszeit fordert diese Haltung ihren Tribut und führt zu einer dauerhaft krummen Körperhaltung.

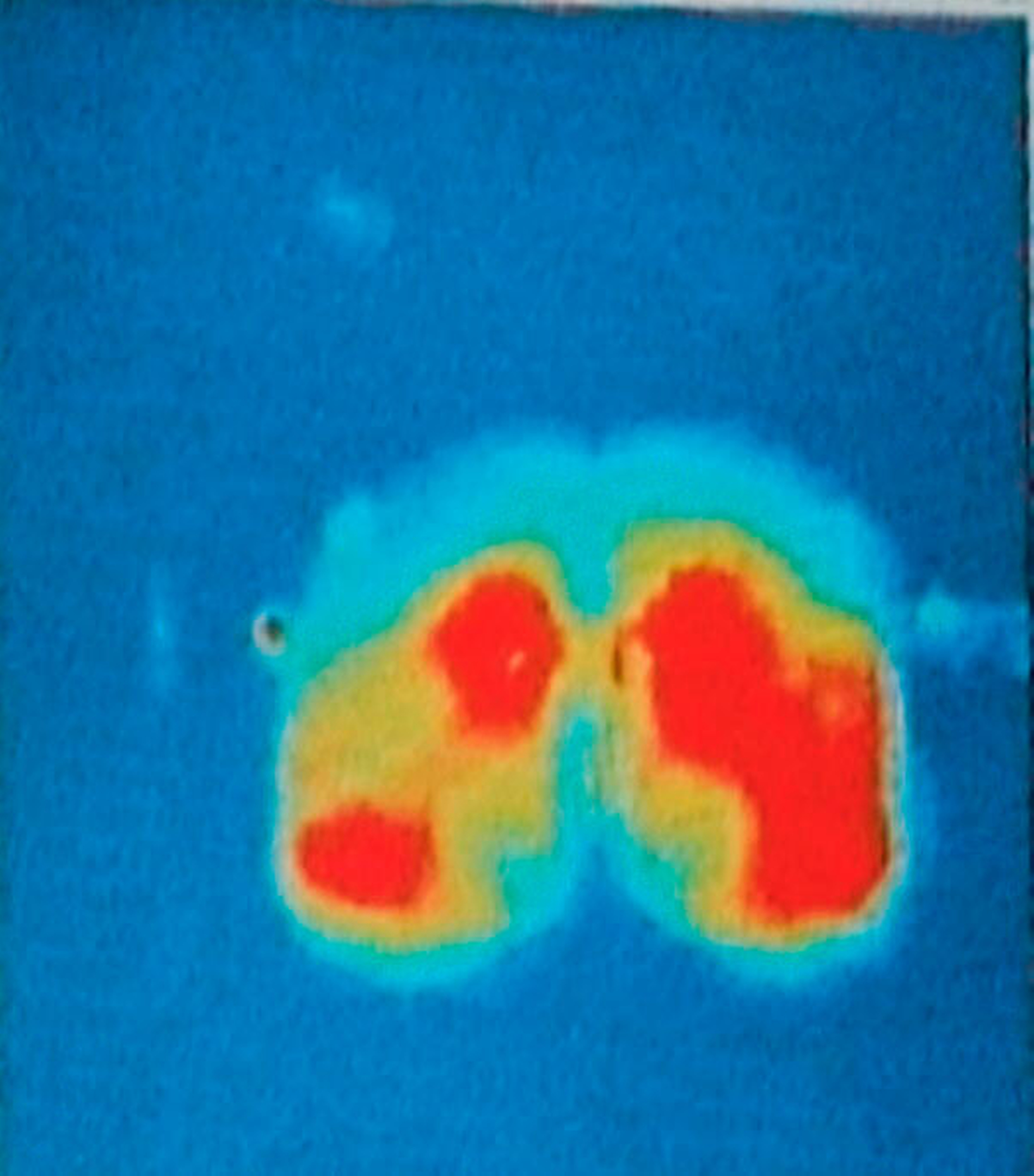

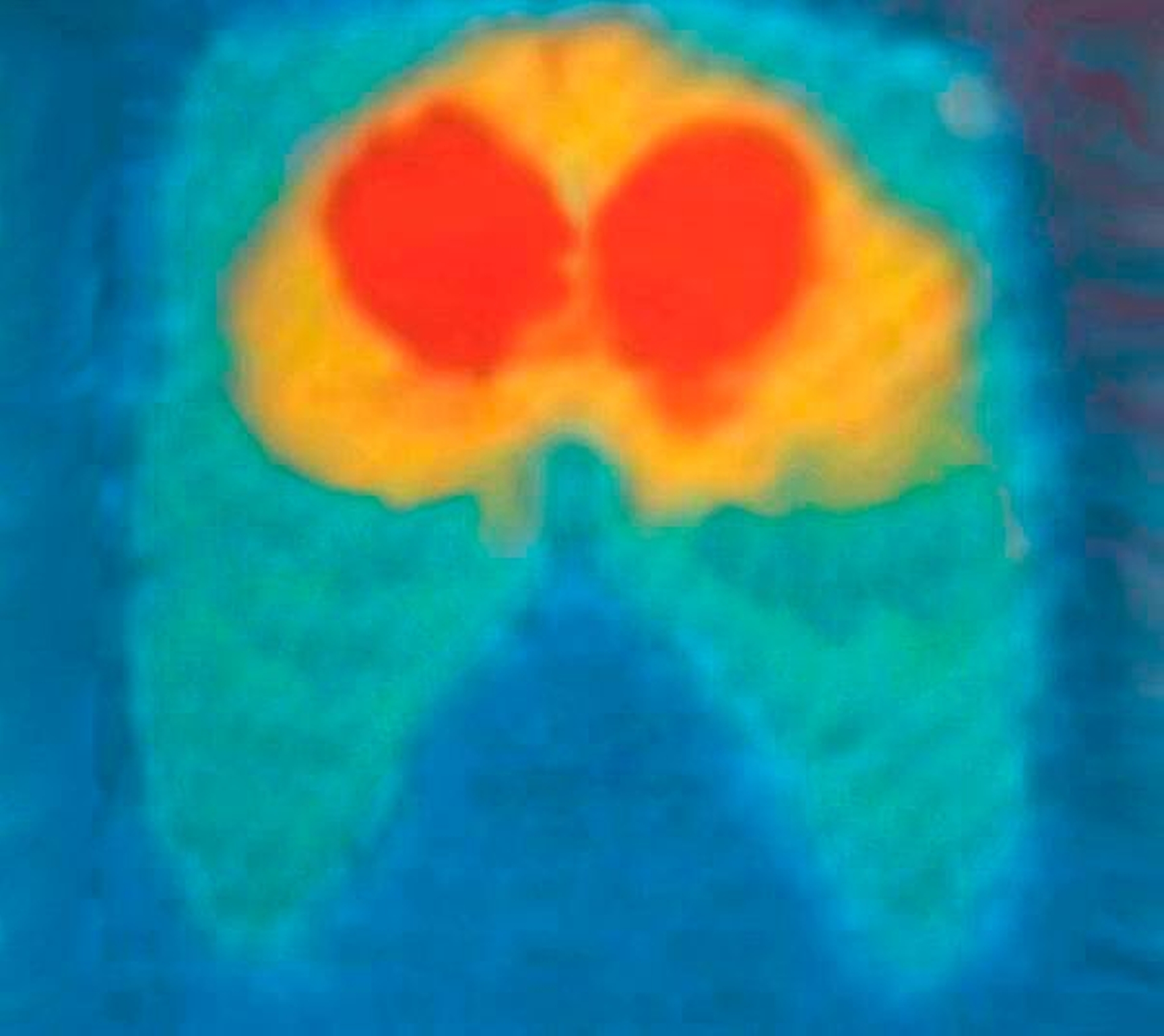

Die Abbildungsserie 8 bis 10 zeigt Ausschnitte aus einem Experiment, bei dem die Belastung des Damms und der Muskeln im Oberschenkel mittels Druckmatte auf dem Sitz von mehreren Arbeitsstühlen gemessen und visualisiert wurde [Engels/Hokwerda, 2006].

Die Biomechanik beim Behandeln im Sitzen

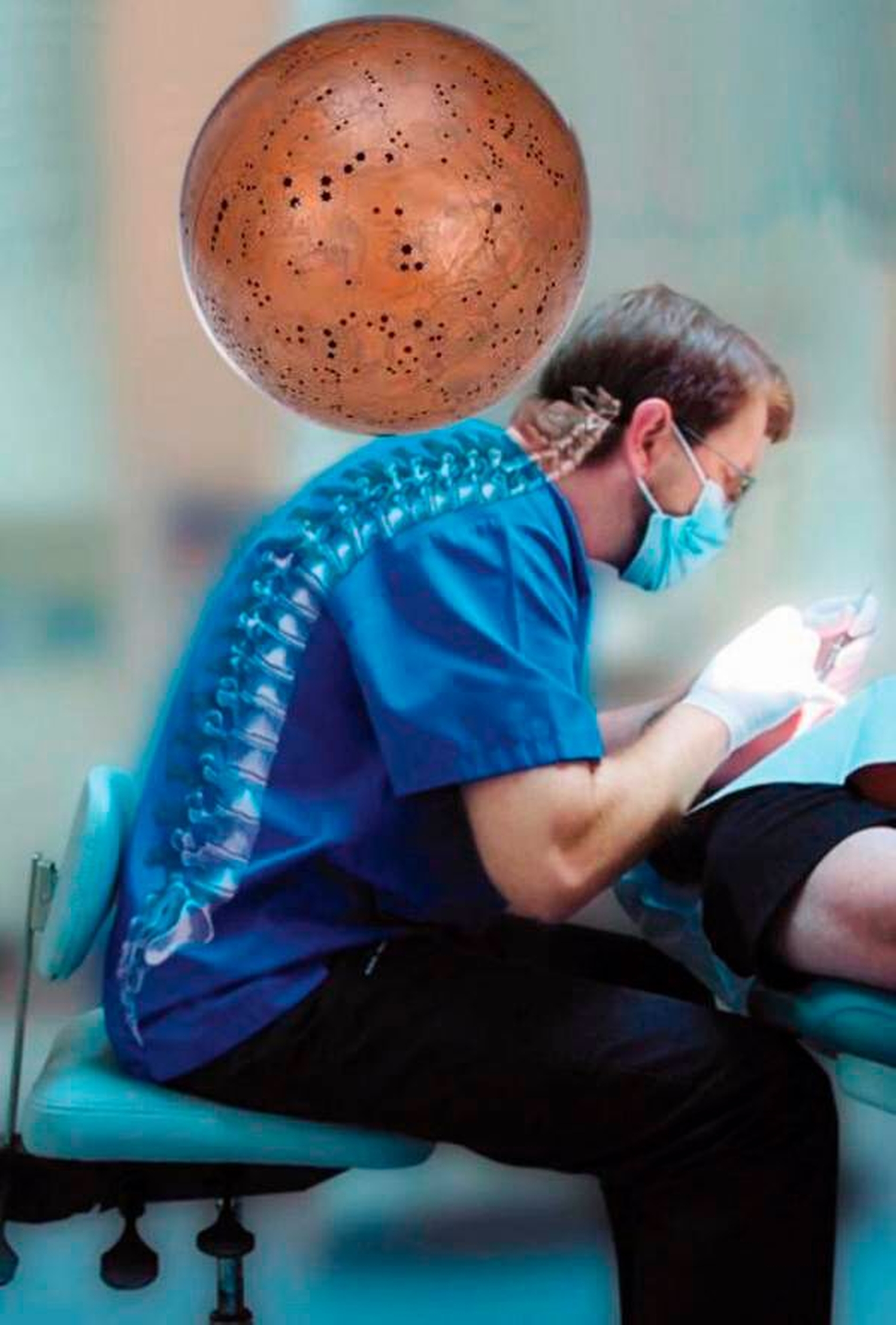

Um mit einer möglichst geringen Belastung der Haltungsmuskeln eine mikromechanische Manipulationen fordernde Behandlung in einem Patientenmund durchführen zu können, muss der Zahnarzt symmetrisch aufrecht sitzen [ISO 11226, 2000; Hokwerda et al., 2007] – um die Belastung des gesamten Körpers zu verringern und Verrenkungen im Kopf-Hals-Bereich zu vermeiden. Wenn der Kopf jedoch nach vorne gebeugt wird, ergibt sich ein Ungleichgewicht mit Hebelwirkung (Abbildung 11), für die zusätzliche Muskelkraft erforderlich ist. Auch wenn das tatsächliche Gewicht des Schädels bei Bewegungen nicht zunimmt, steigert seine Bewegung nach vorne die Last auf die Halsmuskeln, den Rücken und das Gesäß, die ausgeglichen werden muss. Bei einem P95-Mann ergibt sich beispielsweise bei einer Vorbeugung von nur 10 Grad eine (relative) Gewichtszunahme von 234 N, das heißt eine Muskellast von 23 kg, die sich bei einer Vorbeugung von 30 Grad verdreifacht!

Wenn während der zahnmedizinischen Behandlung nicht nur der Kopf, sondern auch der Rumpf – zur besseren Sicht in die Mundhöhle des Patienten – nach vorne gebeugt wird, erhöht sich die Gewichtszunahme des Kopfes und belastet die Kopf-Hals-Schulter-Muskeln zusätzlich (Abbildung 12).

Es gibt zwei Arten von kompensatorischen Reaktionen des Körpers auf diese komplexe Weise, sich nach vorne zu beugen:

Reaktion 1: Der Rumpf wird vom Becken ausgehend, nach vorne bis zu einem Maximum von zehn Grad gebeugt, ohne die Position der einzelnen Wirbel zu verändern. Der Kopf wird nach vorne gebeugt bis zu einem Maximum von 25 Grad mittels einer reflektorischen Bewegung im oberen Bereich der Halswirbelsäule, um die Mundhöhle einsehen zu können. Auf diese Weise werden die relativen Gewichtszunahmen des Rumpfes und des Kopfes und die reaktiven Kräfte der involvierten Muskeln auf ein Minimum reduziert.

Reaktion 2: Der gesamte obere Teil des Körpers (Rumpf und Kopf) wird von der Lendenwirbelsäule ausgehend nach vorne gebeugt. In diesem Fall flacht sich die Lendenwirbelsäule ab und nimmt zusammen mit Kyphose des Rumpfes eine C-Krümmung (Rundrücken) an (Abbildung 13). Begleitet wird die Bewegung von einer gleichzeitigen Halsbeugung, die hoch oben an der Brustwirbelsäule beginnt und sich in die untere Halswirbelsäule progressiv fortsetzt.

In Kombination mit einer Halsbeugung von mehr als 25 Grad tragen alle Verlagerungen der Wirbel zu größeren Verlagerungen des Oberkörpers (> zehn Grad) bei. Dies führt zu einer erhöhten Gewichtszunahme des Kopfes und infolgedessen zu großen Reaktionskräften der Rücken- und der Halsmuskulatur.

Nur wenn die zur Reaktion 1 beschriebene Bewegung im Becken ihren Ursprung hat, wird es möglich sein, die normale Position der Schultern und der Arme beizubehalten, durch die die Arme sich unabhängig voneinander bewegen können. Falls die Bewegung aus dem oberen Rumpfteil heraus entsteht, tritt eine sofortige Protraktion des Schultergürtels ein, die verhindert, dass sich die Arme unabhängig voneinander bewegen können [Valachi/Valachi, 2003; Yamalik, 2007; Engels/Hokwerda, 2009; Engels, 2010; Engels, 2015].

Wie in ISO-Standard 11226 definiert, ist bei statischen Aktivitäten eine Krümmung des Oberkörpers von maximal 20 Grad zumutbar; gemäß Hokwerda und de Ruijter von maximal nur zehn Grad [Hokwerda et al., 2016]. Demnach sollte der Zahnarzt so nahe wie möglich an seinem Arbeitsbereich sitzen. Auf einem Sattelstuhl lässt sich dies nicht beziehungsweise kaum mit einer Zehn-Grad-Vorwärtsbeugung realisieren. Schuld daran ist der Abstand zwischen Schambein und vorderem Rand des Sitzes (Vorderzwiesel), weswegen man sich mit mehr als 20 Grad über den Vorderzwiesel beugen muss – mit der Folge einer relativen Gewichtszunahme des Kopfes und des Rumpfes und der daraus resultierenden gesundheitsschädigenden gesteigerten Muskelspannung [Valachi/Valachi, 2003; Yamalik, 2007]. Damm und Genitalien erfahren eine ebenso schädigende Druckzunahme [Munarriz et al., 2005].

Die Folgen falschen Sitzens

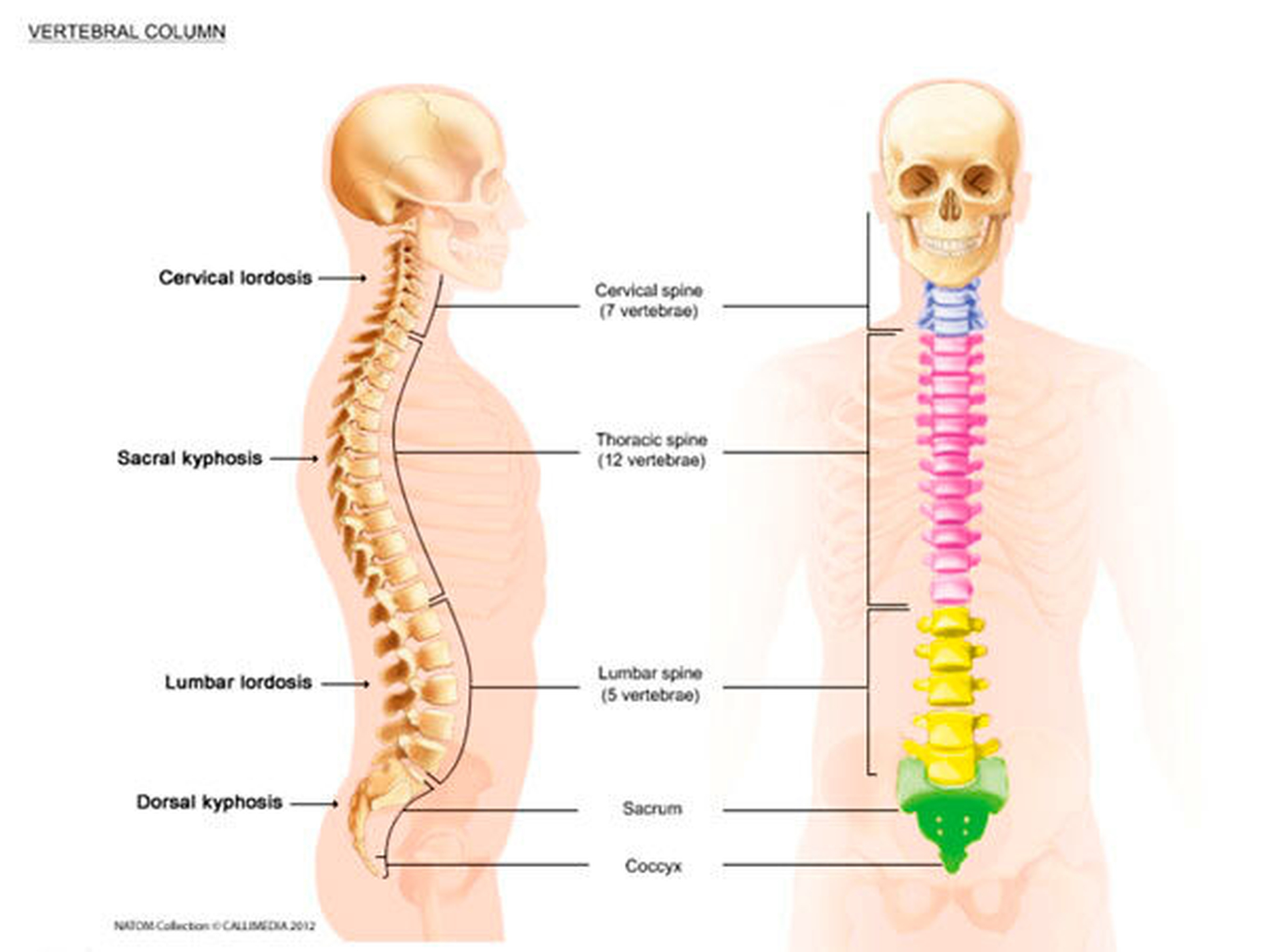

Eine falsche Sitzhaltung hat Auswirkungen, die sich nicht nur auf die Körperhaltung beschränken. Die Wirbelsäule kann man sich wie eine Feder mit drei „Kurven“ vorstellen: eine Lendenlordose, eine Thoraxkyphose und eine Zervikallordose (Abbildung 14). Diese Feder ist in ihren kyphotischen Möglichkeiten eingeschränkt, da der Brustkorb an ihr befestigt ist. Charakteristisch für die Wirbelsäule ist die Zunahme ihrer Bewegungsmöglichkeiten vom Lenden- bis zum Halsbereich, da Dicke und Volumen der einzelnen Wirbel abnehmen.

Die Zunahme der Bewegungsmöglichkeiten vom Lenden- bis zum Halsbereich bedeutet, dass Lageveränderungen der Lendenwirbelsäule weniger in der Brustwirbelsäule, aber stärker im Halsbereich ausgeglichen werden. Dies führt dazu, dass der Kopf sich nach hinten bewegt, um einen horizontalen Blick beizubehalten. Diese Hyperlordose hat einen bedeutenden Einfluss auf die Kraft, die notwendig ist, um den Kopf nach vorne zu beugen, um in den Patientenmund sehen zu können [Engels, 2010; Engels, 2011; Engels, 2015]. Das Kopfbeugen nach vorn wirkt den die Lordose ausgleichenden Kräften in der Halswirbelsäule allerdings entgegen. Außerdem wird der Kopf durch Beugen des Oberkörpers nach vorn zusammen mit der zunehmenden Vorwärtsneigung des Halses in eine stabile statische Haltung versetzt. Dadurch werden die Ursprünge und Ansatzpunkte der kleinen, inneren Halsmuskulatur mit der Folge umgekehrt, dass sie dann als Co-Kontraktoren fungieren, um den Hals in einer stabilen Lage zu halten [Gray/Vandyke, 2011; Engels/Hokwerda, 2009]. Diese Fixierung hat eine ernsthafte Einschränkung der Beweglichkeit des Kopfes (Streckung und Drehung) zur Folge.

Wenn die (natürliche) lumbale Hyperlordose wegen nachlassender Kondition, etwa im fortgeschrittenen Alter, bei Stress und bei Ermüdung, nicht mehr erhalten werden kann, nimmt die Wirbelsäule eine C-Form ein, durch die Druck auf den Bauch und die darin befindlichen Organe erzeugt wird. Die damit mögliche einhergehende Verlagerung des Zwerchfells wäre dann eventuell Ursache für eine schleichende Einschränkung der Atmungsfähigkeit. Das daraus resultierende verringerte Lungenvolumen ist der Grund für den schlechten Grad der Sauerstoffversorgung des Körpers [Netter, 1987].

Die C-förmige, zurücklehnende Haltung wird auch die Zunahme des Abstands des Rumpfes und somit des Schultergürtels zum Arbeitsbereich zur Folge haben, denn die Arme müssen immer weiter reichen. Dieses Phänomen wird „kompensatorische Protraktion“ genannt, bei der es unmöglich ist, die Arme unabhängig voneinander zu bewegen: Die den Kopf stabilisierende Muskulatur behindert die Bewegung der Arme und Hände. Als Ausgleich verkürzen sich die die Armbewegung unterstützenden wichtigen Mm. pectorales majores und minores, was zu einer Anteroposition des Kopfes führt. Diese Anteroposition kann aufgrund des zunehmenden Drucks in den Skalenusmuskeln und ihrer typischen Struktur leicht zu einer verminderten Blutzirkulation und Reizleitung in den Armen und Händen führen. Taubheit in Armen und Fingern ist die Folge.

Weitere Zusammenhänge

a) Gleichgewichtssinn: Für den Gleichgewichtssinn sind die von den Augennerven, den Gleichgewichtsorganen und der Medulla oblongata gewonnenen, weitergeleiteten und verarbeitenden Informationen zur Orientierung an der absoluten Horizontalen verantwortlich. Dieser propriozeptive Gleichgewichtssinn wird im Kleinhirn koordiniert. Die nozizeptive Stimulation von einem dieser gleichgewichtsbezogenen Informationszuflüsse kann einen Einfluss auf alle Strukturen haben, die an der Propriozeption (Tiefensensibilität) beteiligt sind [Netter, 1987].

b) Kaumuskulatur: Die Fixierung der Halswirbelsäule kann auch Auswirkungen auf die Kaumuskulatur des Zahnarztes oder der ZFA haben. Die Mundöffnungs- und Mundschließmuskulatur wird durch den N. Trigeminus, den N. Facialis und den Ansa Cervicalis angeregt, eine Schleife von Nervenbündeln, die ventral aus dem ersten, dem zweiten und dem dritten Halswirbel entspringen. Die feinmotorischen Bewegungen der Kaumuskeln werden jedoch im Kleinhirn koordiniert. Eine zu starke Beugung nach vorne führt zu einer veränderten Lage des Unterkiefers, was eine Veränderung der Auswirkung der Schwerkraft auf den Unterkiefer und dessen umgebende Strukturen bewirkt. Dies wird als eine Veränderung der Propriozeption verstanden, was zu einer Hyperaktivität der Kaumuskulatur führt, weil in den meisten Fällen mit geschlossenem Mund gearbeitet wird [Netter, 1987; Engels, 2005; Engels, 2010; Engels, 2015]. Ein korrekt symmetrisches Arbeiten mit vorgeneigtem Kopf kann darüber hinaus zu einem Zähnepressen beim Arbeiten führen (Abbildung 15). Zu einem einseitigen Aufeinanderbeißen oder Knirschen kommt es im Fall einer kombinierten Biegung und Drehung des Kopfs [Van Amerongen, 2001].

(Von Aspekten der inhärenten Schluckproblematik und des möglichen Ursprungs eines zu geringen Fokussierungsabstands zwischen den Augen und dem Arbeitsbereich wird abgesehen, weil es den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.)

c) Fußschalter: Auch wenn in einer ergonomisch korrekten symmetrischen Arbeitshaltung sitzend gearbeitet wird, ist es unvermeidlich, davon gelegentlich – etwa bei der Bedienung eines Fußschalters – abzuweichen. Hierfür muss in der Regel der Arbeitsstuhl – wenn auch gering – verschoben werden. Dieses Verschieben ist nur mithilfe der Unterschenkel und der Lendenwirbelsäule möglich, weil die auf der Sitzfläche ruhenden Oberschenkel die Bewegungsfreiheit der Beine einschränken. Bewegt man ein Bein, um den Arbeitsstuhl zu verschieben, und verwendet das andere, um das Fußpedal zu bedienen, kommt es zu einer Links-Rechts-Differenz bei der Fixierung der Oberschenkel auf der Sitzfläche mit Einfluss auf die Belastung und somit Lagerung des Beckens auf die Sitzfläche. Die resultierende asymmetrische Auflage der Sitzknochen und die asymmetrische Belastung der Iliosakralgelenke hat eine von der kinematischen Bewegungskette initiierte, kompensatorische Drehung der Lendenwirbelsäule zur Folge.

Die Kräfte, die sich auf Lumbalebene entwickeln, wenn der Fußschalter betätigt wird, wurden in einer Dissertation [Gerhard, 2011] beschrieben. Danach haben mehrere Typen von Fußschaltern Konsequenzen für die Belastung des Rückens. Das Problem dieser Forschungsarbeit besteht jedoch darin, dass die Sitzposition nicht definiert wird und die Probanden auf dem Rand eines traditionellen Arbeitsstuhls sitzen.

Abbildung 15: Zähnepressen mit Abbrasionsfolgen|Foto: DeKlinikvoorTandheelkunde.nl

Schlussfolgerung

Die Vorteile des Sattelstuhls im Vergleich zum traditionellen Arbeitsstuhl lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der Benutzer kann nicht vom Sitz herunterrutschen.

Die Sitzhöhe kann höher sein als die Länge des Unterschenkels.

Ein offensichtlicher Vorteil für die ZFA ist die Möglichkeit, schnelle Drehbewegungen zu vollführen (diese werden allerdings ungünstig im Lumbalbereich des Rückens kompensiert).

Als wichtigste Nachteile sind zu nennen:

Die permanente Fixierung der Oberschenkel auf dem Sattel und die feste Stabilisierung der Füße auf dem Boden mit einer hohlkreuzartigen Änderung im Lumbalbereich der Wirbelsäule als Folge.

Das Design des Sattelsitzes bewirkt, dass sich der Oberkörper viel weiter nach vorne beugt, als es laut ISO-Standard zulässig ist. Gesundheitsschädigende physiologische Reaktionsmechanismen sind die Folge. Außerdem wird die notwendige Beugung des Kopfes zu einer zweiten Beugung in der Wirbelsäule auf hohem Zervikalniveau führen, was die sensorischen Informationen stört.

Fortwährende Bewegungen außerhalb der kinetischen Bewegungskette führen zunächst zu ausgleichenden Bewegungen und schließlich zur Adaption, die unumkehrbar und chronisch werden kann mit Beschwerden in der linken und in der rechten Seite des Oberkörpers (Wirbelsäule, Hals, Schulter und Hände). Die Verschiebung des Unterkiefers wird beispielsweise zu ernsten Funktionsstörungen der Kaumuskulatur führen. Die meisten praktizierenden Zahnärzte und ZFAs erkennen nicht, dass diese Funktionen das Ergebnis einer falschen Sitzposition sind.

Mangel an Beckenunterstützung: Gemeint ist eine Unterstützung mit Auswirkung auf den Darmbeinkamm (Crista iliaca superior posterior) und somit unter Aussparung des Rückens und der Rückenmuskulatur.

Das Bedienen des Fußschalters führt zu einer Verschiebung der Sitzknochen und folglich zu einer Verschiebung und Überlastung der Iliosakralgelenke und des unteren Rückens.

Im Ergebnis überwiegen die Nachteile des Sattelstuhls, was die Autoren zur Schlussfolgerung veranlasst: Ein Sattel gehört auf ein Pferd und nicht in die Zahnarztpraxis. Die Anschaffung eines Sattelstuhls für die Zahnarztpraxis wäre damit gleichzusetzen einem Trojanisches Pferd willkommen zu heißen.

drs. Paul Engels

Zahnarzt und Dentalergonomist,

Santpoort/Niederlande

paul.engels@ziggo.nl

Prof. drs. Oene Hokwerda

Zahnarzt und Dentalergonomist,

Eelde/Niederlande

drs. Joseph Wouters

Ergonomist und arbeitsmedizinischer Sachverständiger,

Nijkerk/Niederlande

drs. Rolf de Ruijter

Zahnarzt und Dentalergonomist,

Groningen/Niederlande

Die Autoren danken Ingeborg Griffioen, MSc für ihren Beitrag zur Biomechanik

Übersetzung aus dem Englischen überarbeitet von Prof. Dr. drs. drs. Jerome Rotgans, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Arbeitswissenschaft und Zahnheilkunde (AGAZ) in der DGZMK (agaz-vorsitzender@dgzmk.de)

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitswissenschaft und Zahnheilkunde (AGAZ) tagt auf dem Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt am Main am 10.11. von 9.00 bis 16.30 Uhr.

Literaturliste

Hokwerda O, Wouters JAJ, de Ruijter RAG, Zijlstra S.: Ergonomic requirements for dental equipment. Guidelines and recommendations for designing, constructing and selecting dental equipment. April 2007. Eur Soc Dent Ergo [online]. www.esde.org/docs •

Engels PA, Hokwerda O: Das perpetuum Mobile der Muskel-Skelett-Beschwerden. AGR aktuell 2014, Ausgabe 2, S. 31-32 (http://www.agr-ev.de/medien/agr)

Hokwerda O, de Ruijter R, Shaw S. Adopting a healthy sitting working posture during patient treatment. Eur Soc Dent Ergo [online]. www.esde.org/docs

Rucker LM, Sunell S. Ergonomic risk factors associated with clinical dentistry. J Calif Dent Assoc 30 (2002): 139-148

Skovsgaard H. The solutions. In: Dancing Hands. Quintessence Publishing Co.Ltd, London, 11-32

Valachi B, Valachi K. Mechanisms leading to musculoskeletal disorders in dentistry. J Am Dent Assoc 134 (,2003): 1344-1350

Yamalik N. Musculoskeletal disorders (MSDs) and dental practice. Part 2.Risk factors for dentistry, magnitude of the problem, prevention, and dental ergonomics. Int Dent J 57 (2007): 45-54

ISO 11226:2000 - Ergonomics -- Evaluation of static working postures

Plasschaert AJM, Hokwerda O. Ergonomie in de tandheelkunde. Alphen aan den Rijn: Stafleu & Tholen B.V., 1981

De Bruyne MAA, Van Renterghem B, Baird A, Palmans T, Danneels L, Dolphens M. Influence of different stool types on muscle activity and lumbar posture among dentists during a simulated dental screening task. Applied Ergonomics 56 (2016): 220-226

Lehmann C: Bausteine Dressurreiten. Müller Rüschlikon Verlag 2015

Engels Paul. Gut sitzen: über gewöhnliche Menschen, Reiter und Zahnärzte. Deutscher Zahnärztetag, Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Arbeitsgemeinschaft „Arbeitswissenschaft und Zahnheilkunde“, Frankfurt 2015

Byström AM, Rhodin K, Von Peinen K, Weishaupt MA, Roepstor L. Kinematics of saddle and rider in high-level dressage horses performing collected walk on a treadmill. Equine Vet J 43 (2010): 340-345 (doi: 10.1111/j.2042-3306.2010.00063.x)

Back W. Back in the driver’s seat and the need for an objective evaluation of saddle fit. The Vet J 195 (2013): 12-13

De Cocq P, Prinsen H, Springer NCN, Van Weeren PR, Schreuder M, Muller M. Van Leeuwen JL. The effect of rising and sitting trot on back movements and head-neck position of the horse. Equine Vet J 42 (2009): 423-427 (doi: 10.2746/042516409X371387)

Nevison CM, Timmis MA. The effect of physiotherapy intervention to the pelvic region of experienced riders on seated postural stability and the symmetry of pressure distribution to the saddle: A preliminary study, J Vet Behavior 8 (2013): 261–264

Gray H, Vandyke CH. Anatomy descriptive and surgical. London: John W. Parker and Son, 2011

Engels P, Hokwerda O. Pressure mat experiments on dental stools: How do stool characteristics influence a healthy working posture? Vortrag während der Jahrestagung der Eur Soc Dent Ergo, Porto 2006

Engels P. Basic principles regarding posture: Standing-sitting-lying. Vortrag während der Jahrestagung der Eur Soc Dent Ergo, Gent 2010

Partin SN, Connell KA, Schrader SM, Guess MK. Les Lanternes Rouges: The race for information aout cycling-related female sexual dysfunction. J Sex Med 12 (2014): 2039- 2047

Potter JJ, Sauer JL, Weisshaar CL, Thelen DG, Ploeg H-L. Gender differences in bicycle saddle pressure distribution during seated cycling. Urol 85 (2015): 725-730

Michiels M, Van der AA F. Bicycle riding and the bedroom: Can riding a bicycle cause erectile dysfunction? J Urol 85 (2015): 725-730

Schrader SM, Breitenstein MJ, Lowe BD. Cutting off the nose to save the penis. J Sex Med 6 (2008): 1932-1940

Engels P, Hokwerda O. How to use proprioception for a healthy posture. The significance of awareness for dentists. Vortrag während der Jahrestagung der Eur Soc Dent Ergo, Cracow 2009

Munarriz R, Huang V, Uberoi J, Maitland S, Payton T, Goldstein I. Only the nose knows: Penile hemodynamic study of the perineum - Saddle interface in men with erectile dysfunction utilizing bicycle saddles and seats with and without nose extensions. J Sex Med 2 (2005): 612-619

Engels P. Neck problems and posture. Vortrag während der Jahrestagung der Eur Soc Dent Ergo, Biberach 2011

Netter FH. A: Anatomy and Physiology, B: Nervous System Part 1; C: Kidneys, Ureters and Urinary Bladder; D: Digestive system; Part II E: Lower Digestive Tract; F: Respiratory System. Ciba Collection 1987

Engels Paul. Physical aspects of static working postures on a dental stool. Vortrag während der Jahrestagung der Eur Soc Dent Ergo, Bensheim 2005

Van Amerongen. De tandarts als patiënt. Pilot-study among dental instructors: ACTA Congress 2001, Amsterdam

Gerhard C: Die Auswirkungen verschiedener Funktionsprinzipien zahnärztlicher Fußanlasser auf die Wirbelsäulenstellung und die Fußdruckveränderung. Frankfurt, Med Diss, 201