CAD/CAM-gesteuerte Insertion von Mini-Implantaten in der KFO

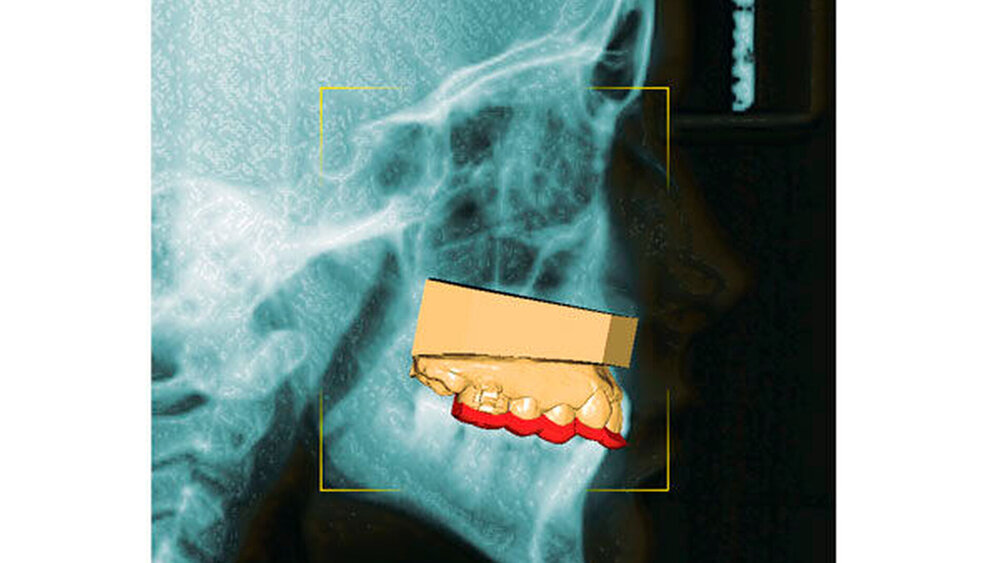

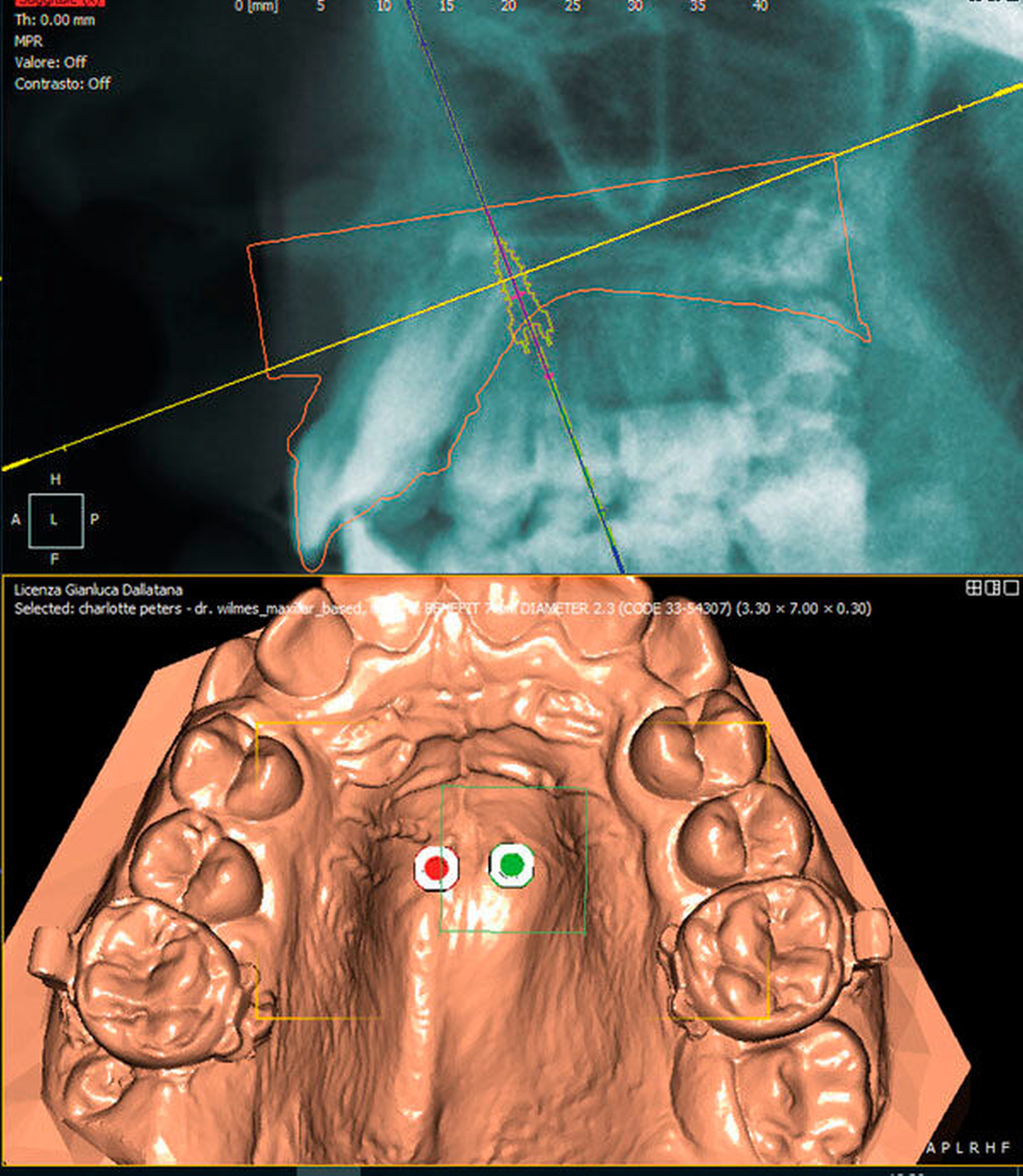

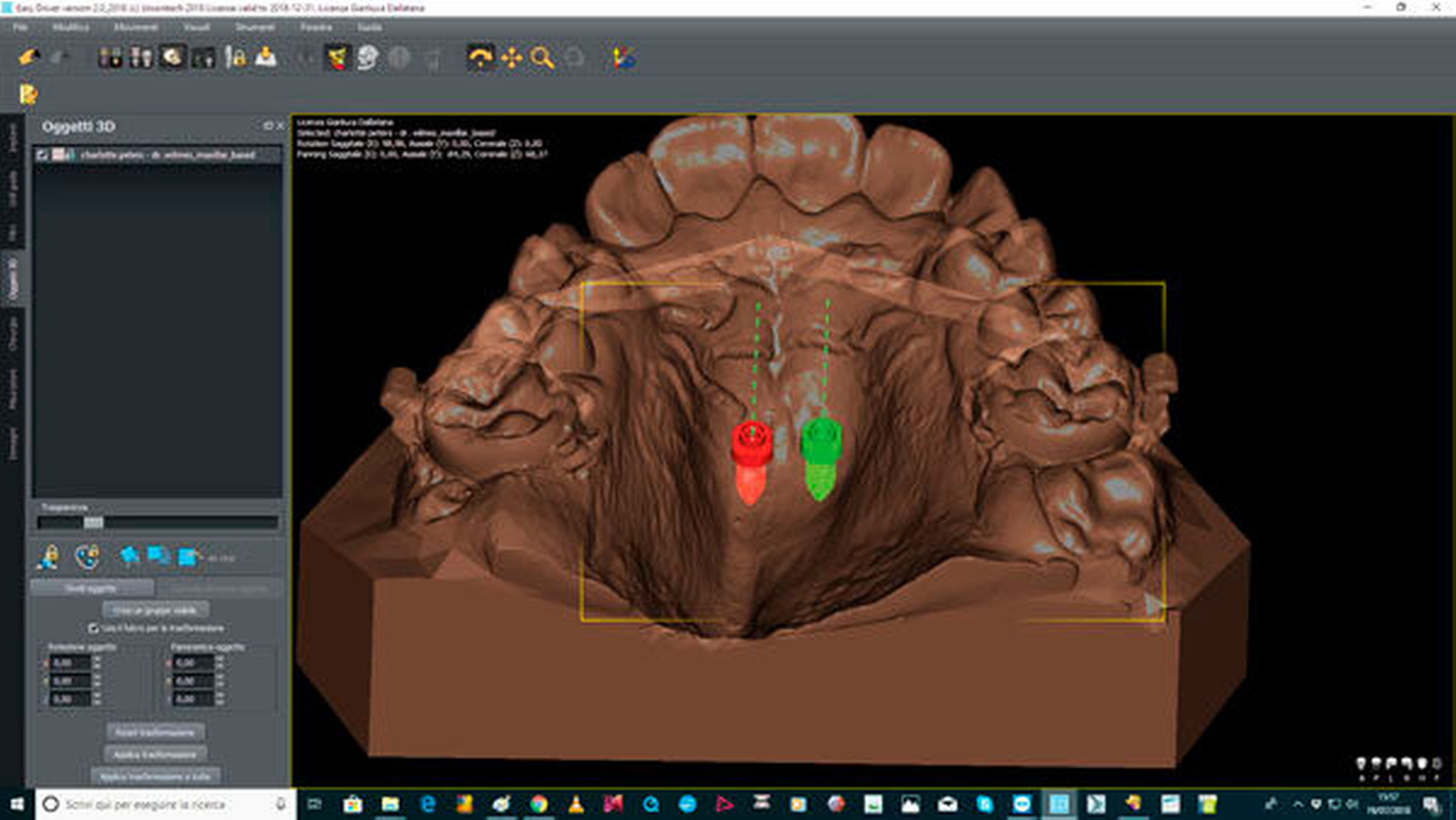

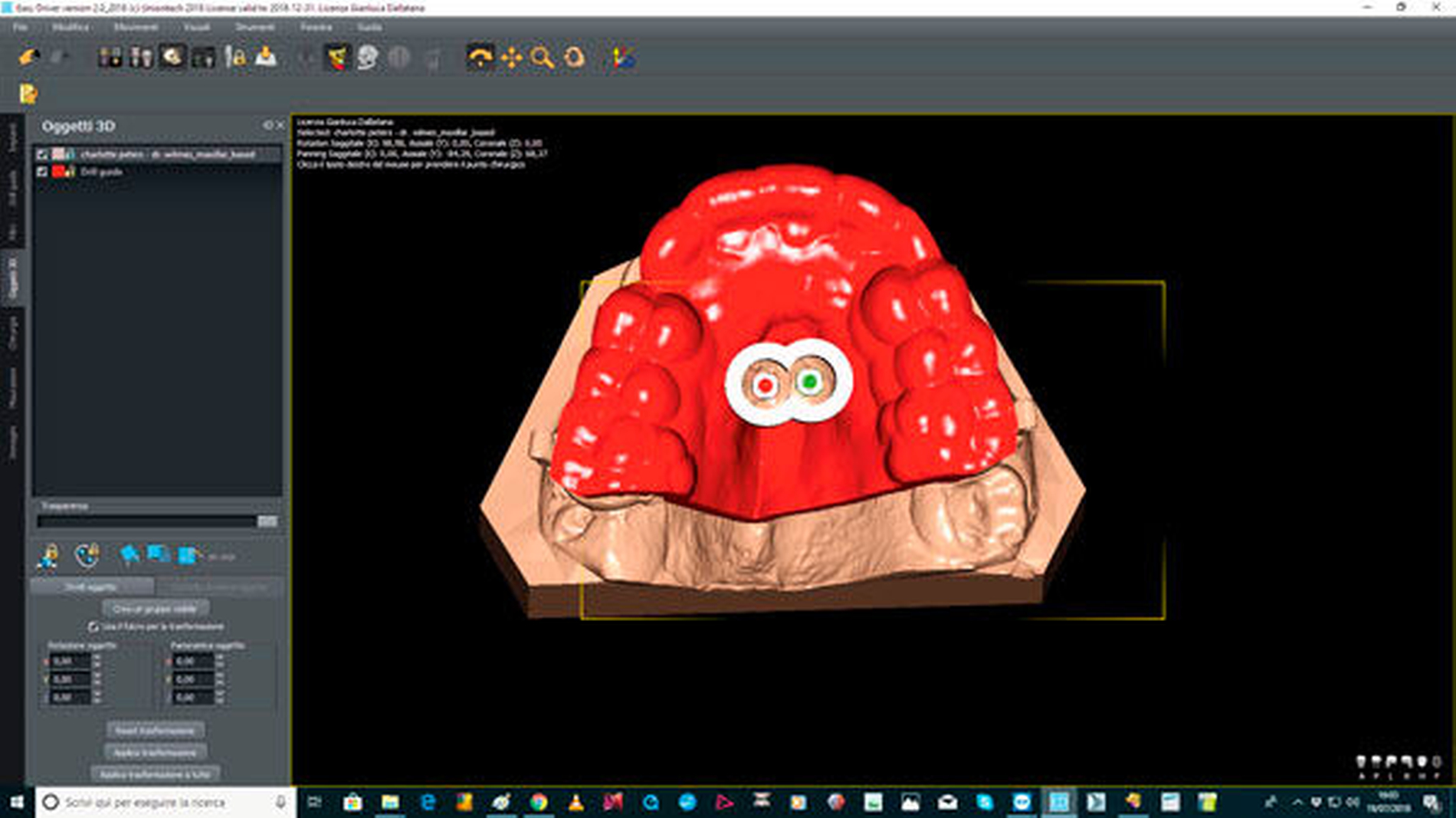

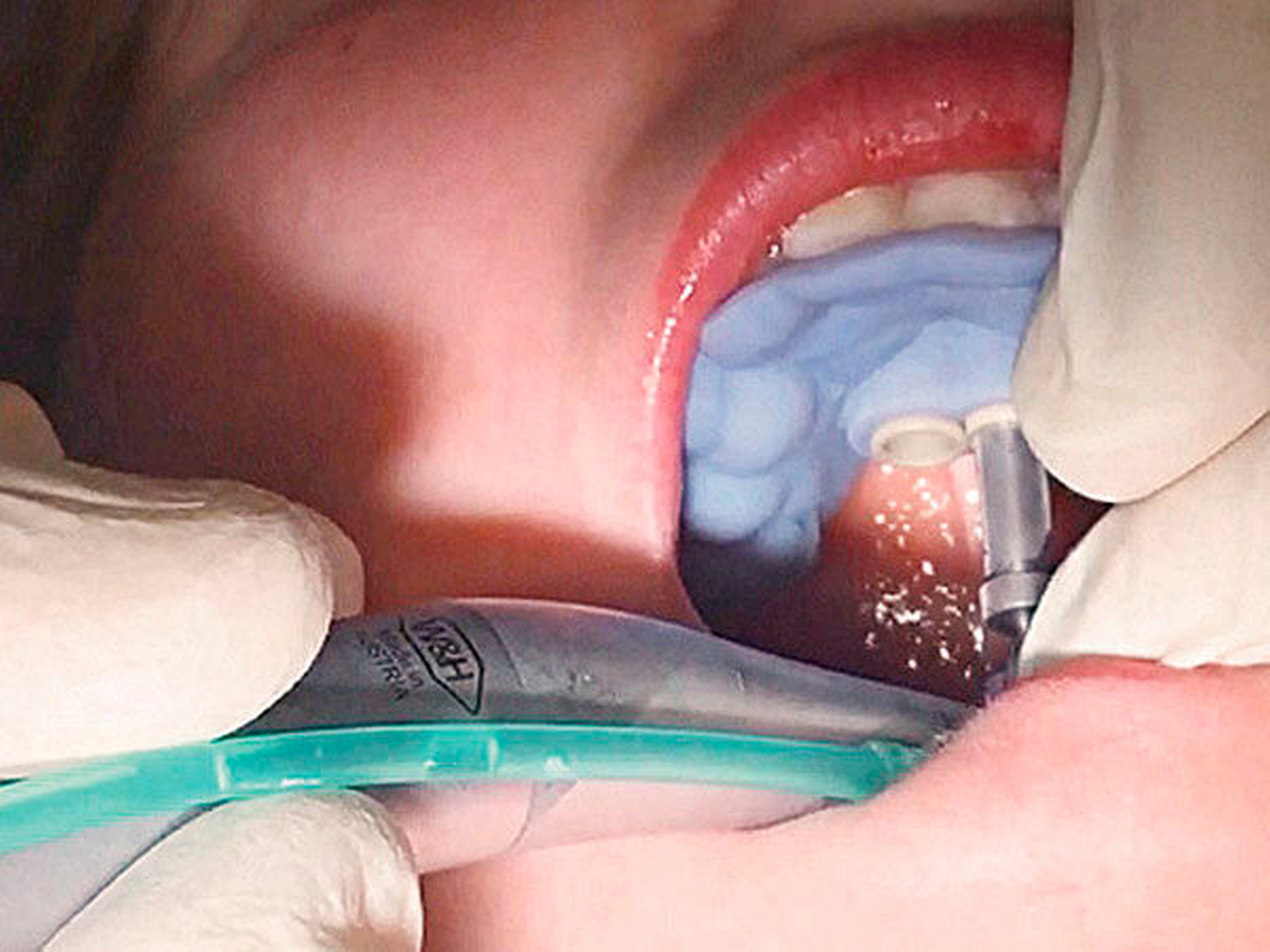

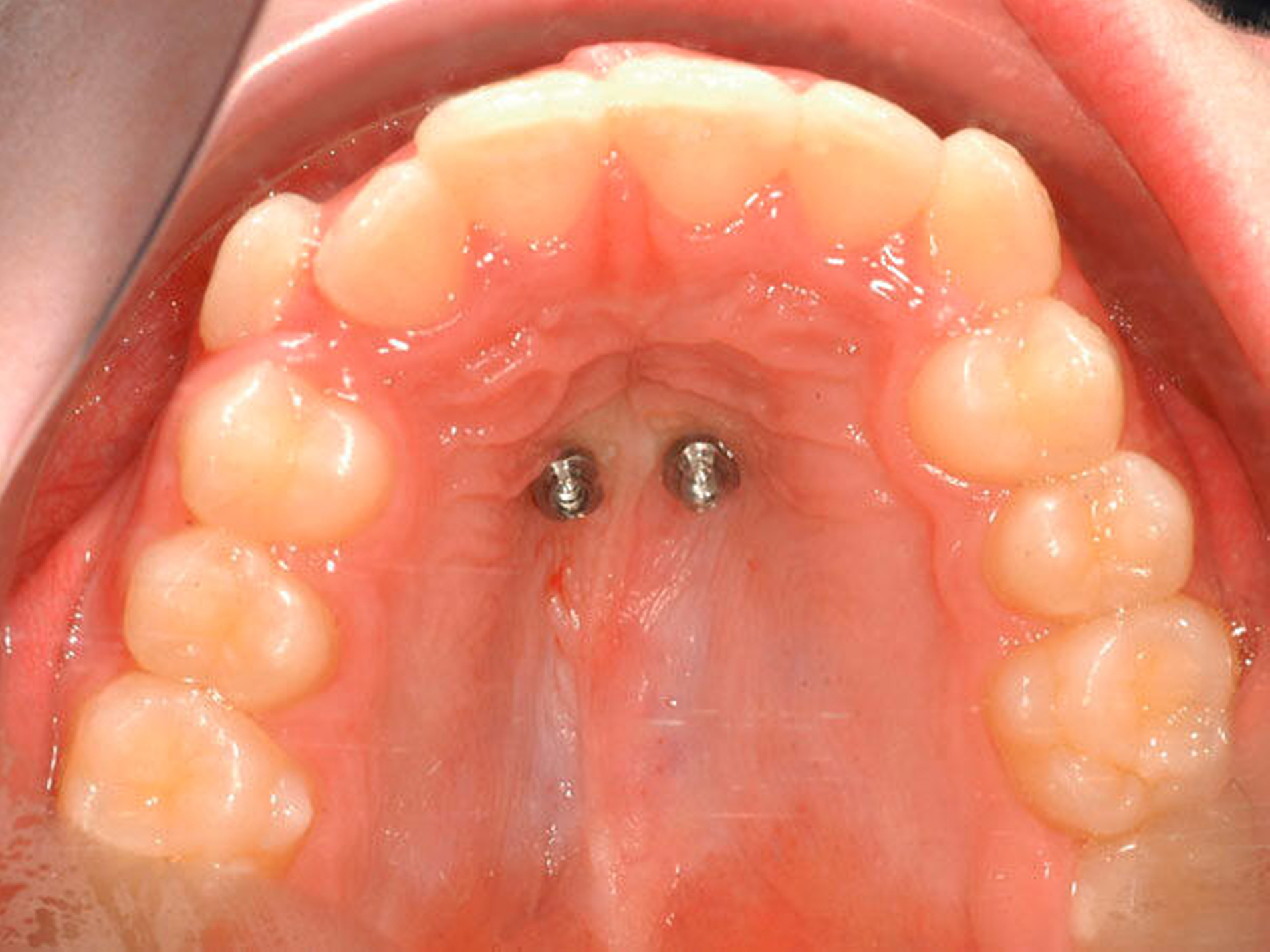

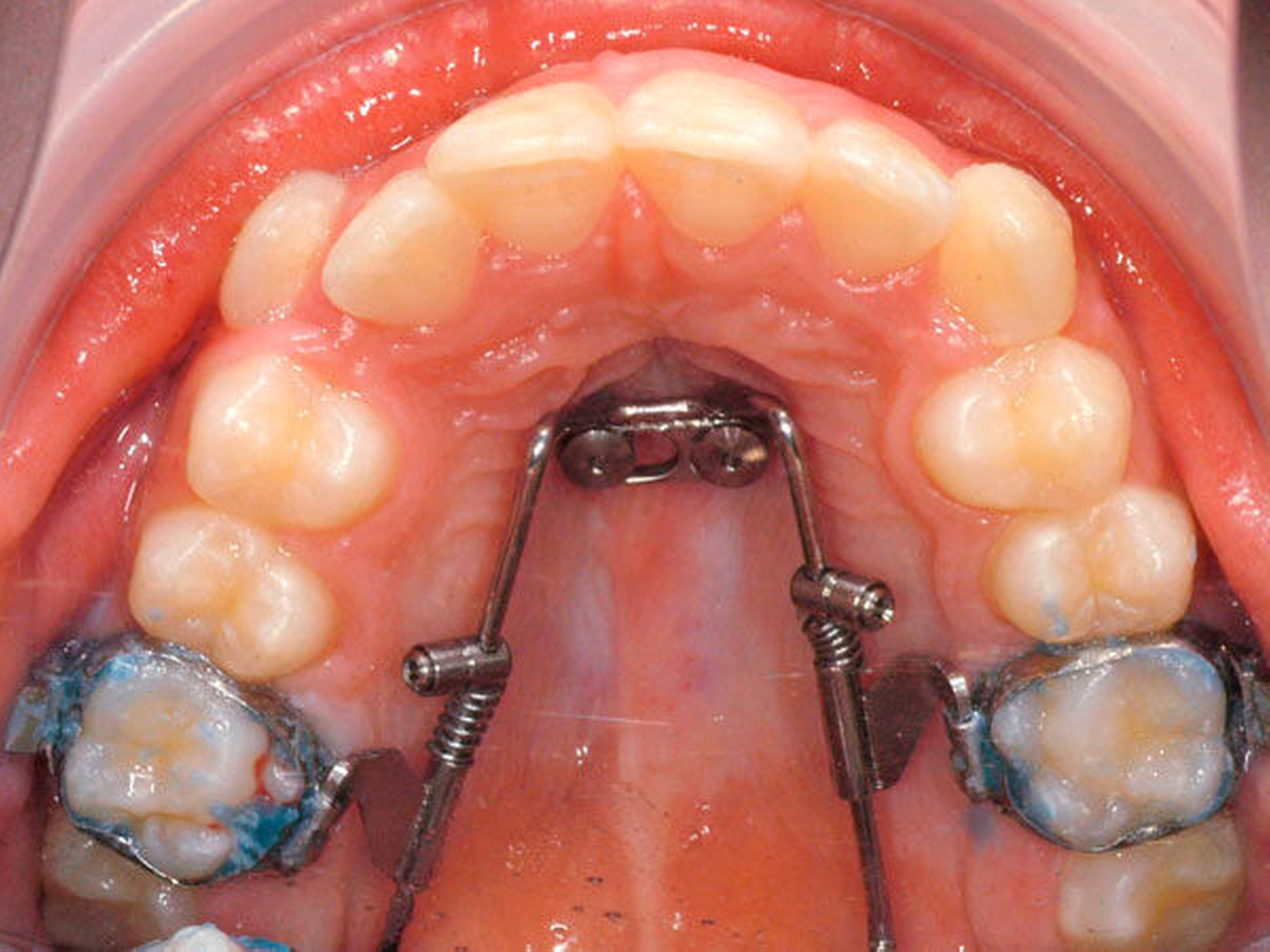

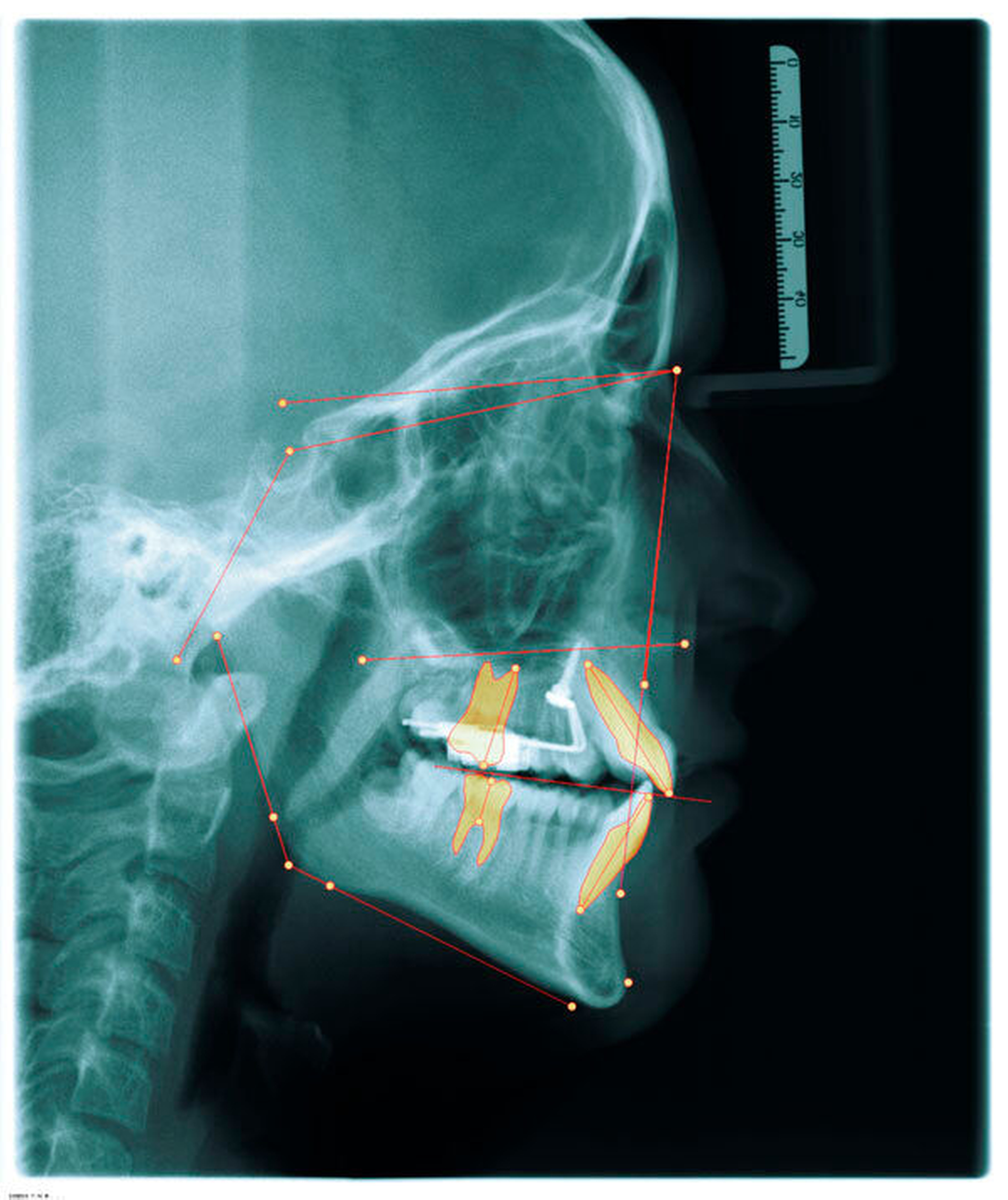

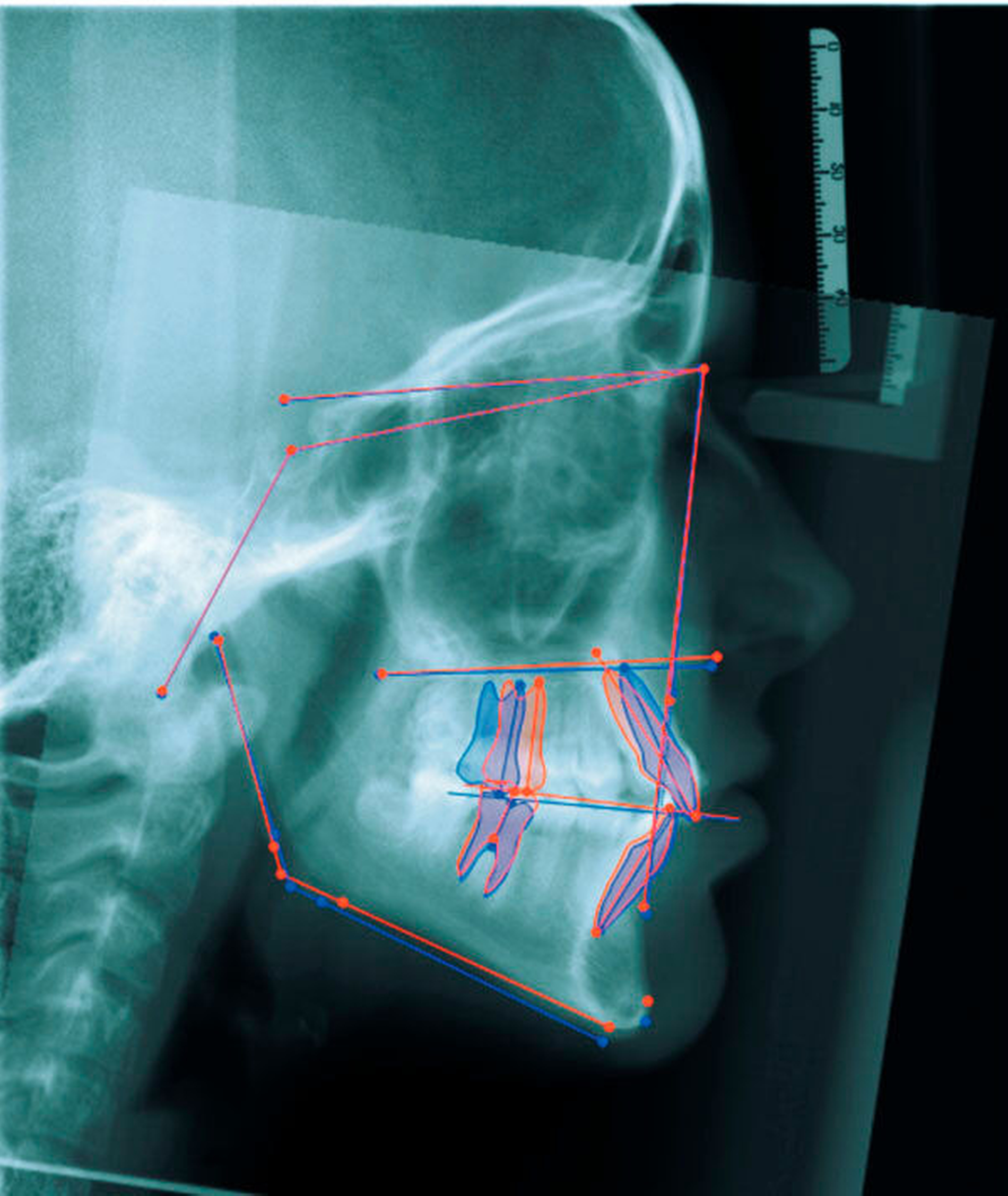

Wie beim Einbringen von Zahnimplantaten schaffen die computergestützte Planung und die Verwendung von Schablonen auch bei der Insertion von Mini-Implantaten mehr Sicherheit für den Behandlungserfolg. Für die zunächst virtuelle Insertion werden ein Abdruck oder ein Scan sowie ein Röntgenbild (FRS oder DVT) überlagert [De Gabriele, 2017] (Abbildungen 1 und 2, Easy Driver Software, Labor Uniontech, Parma/IT). Während in einem normalen Fall das FRS ausreicht, ist bei schwierigen Situationen (zum Beispiel LKG-Spalte, palatinal verlagerte Eckzähne) sicherlich die Anfertigung eines DVTs empfehlenswert. Basierend auf der computergestützten Planung wird eine Insertionsschablone per Rapid-Prototyping-Verfahren (RKS Labor, Rastede/D, Abbildung 3) zusammen mit dem gewünschten kieferorthopädischen Gerät im zahntechnischen Labor hergestellt.

Da mit einer solchen Schablone der Insertionsort, die Angulation und die Insertionstiefe eindeutig determiniert sind, werden mögliche Fehlerquellen reduziert und die Intervention als Ganzes wird sicherer. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mini-Implantate und das Behandlungsgerät in nur einem Termin eingesetzt werden können.

Ist der Headgear noch notwendig?

Herkömmliche Geräte zur Distalisierung von Oberkiefermolaren sind in ihrer Effektivität oft begrenzt und teilweise von der Mitarbeit des Patienten abhängig [Feldmann, 2006, Guray, 1997]. Des Weiteren wird bei vielen Non-Compliance Geräten (wie zum Beispiel bei der Pendulum Apparatur) ein Verankerungsverlust von teilweise über 50 Prozent im Sinne einer unerwünschten Mesialwanderung der Prämolaren beobachtet [Bussick, 2000; Ghosh, 1996]. Die skelettale Verankerung erweist sich in vielen Fällen als vorteilhaft und hat nicht zuletzt wegen der Vermeidung von dentalen Nebenwirkungen und der Unabhängigkeit von der Patientencompliance das Behandlungsspektrum enorm erweitert [Costa, 1998; Freudenthaler, 2001; Kanomi, 1997; Melsen, 2000; Wilmes, 2006]. Insbesondere die Mini-Implantate haben sich dabei aufgrund ihrer geringen Invasivität etabliert. Werden sie im Alveolarfortsatz zwischen den Zahnwurzeln inseriert, lassen sich die benachbarten Zähne maximal 1 bis 1,5 mm bewegen, da es dann zum Kontakt von Mini-Implantat zur Wurzeloberfläche kommt und die weitere Bewegung somit verhindert wird. Ist eine orthodontische Zahnbewegung in mesialer oder distaler Richtung geplant, erweist sich die interradikuläre Insertion damit als ungeeignet. Für viele Behandlungsaufgaben im Oberkiefer (Distalisierung, Mesialisierung, Verankerung, Intrusion von Molaren) bietet sich im Gaumen insbesondere die sogenannte T-Zone posterior der Gaumenfalten an [Ludwig, 2011; Wehrbein, 1996; Wilmes, 2016]. Als Vorteile müssen hier das gute Knochenangebot gepaart mit einer befestigten und dünnen Mukosa genannt werden. Des Weiteren ist das Risiko einer Interaktion mit den Zahnwurzeln – insbesondere bei einer medianen Insertion äußerst gering. Median und paramedian inserierte Mini-Implantate weisen eine vergleichbare langfristige Stabilität auf [Nienkemper, 2015]. Um eine stabile Kopplung beziehungsweise eine Kraftapplikation mit der Dentition zu erreichen, sind orthodontische (Mini-) Implantate mit Abutments empfehlenswert.

Mittlerweile sind mehrere verschiedene Systeme verfügbar (zum Beispiel Benefit System/PSM, Ortho easy/Forestadent, Ortholox/Promedia). So kann die Suprakonstruktion je nach gewünschter Aufgabe individuell gestaltet werden.

Klinisches Beispiel

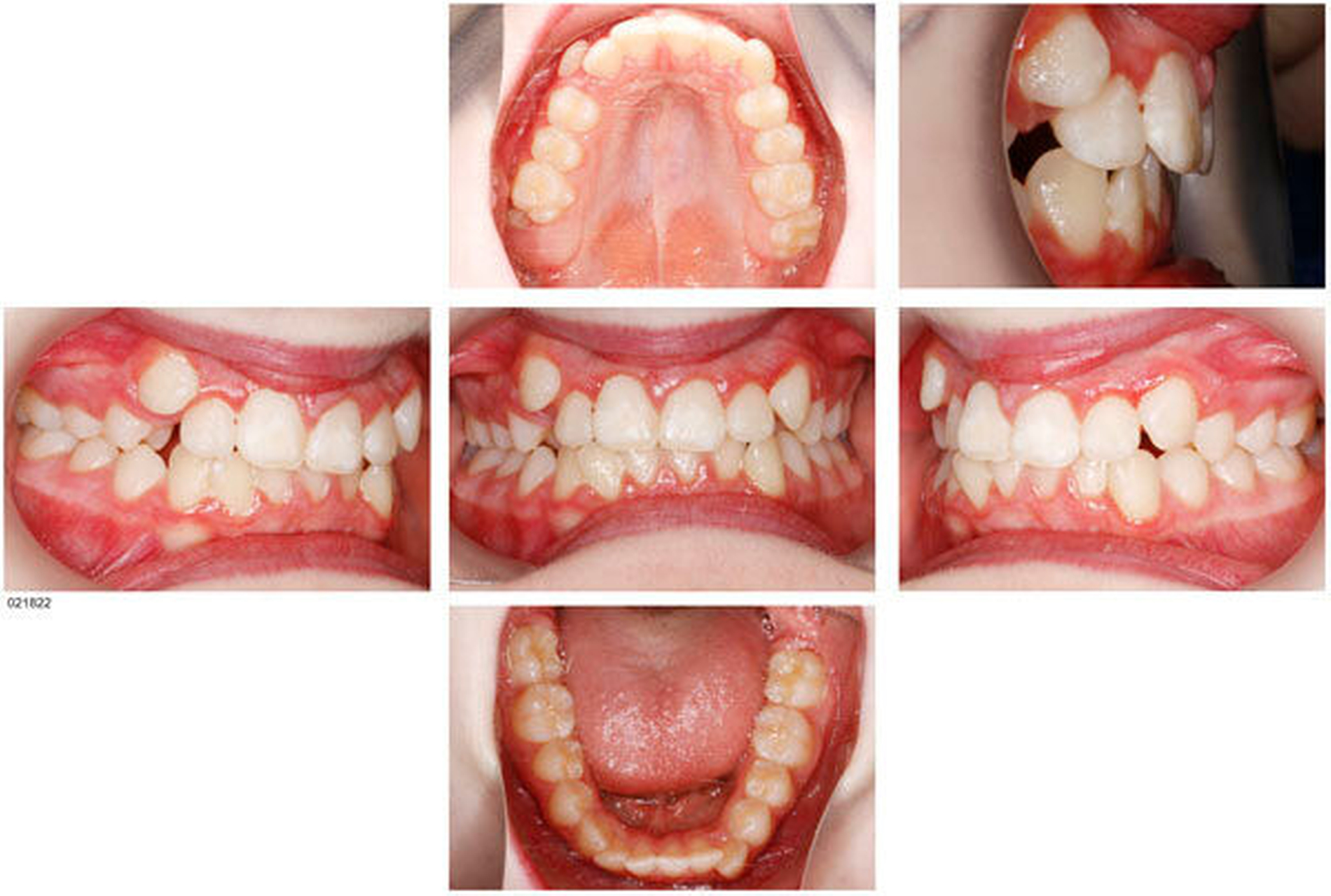

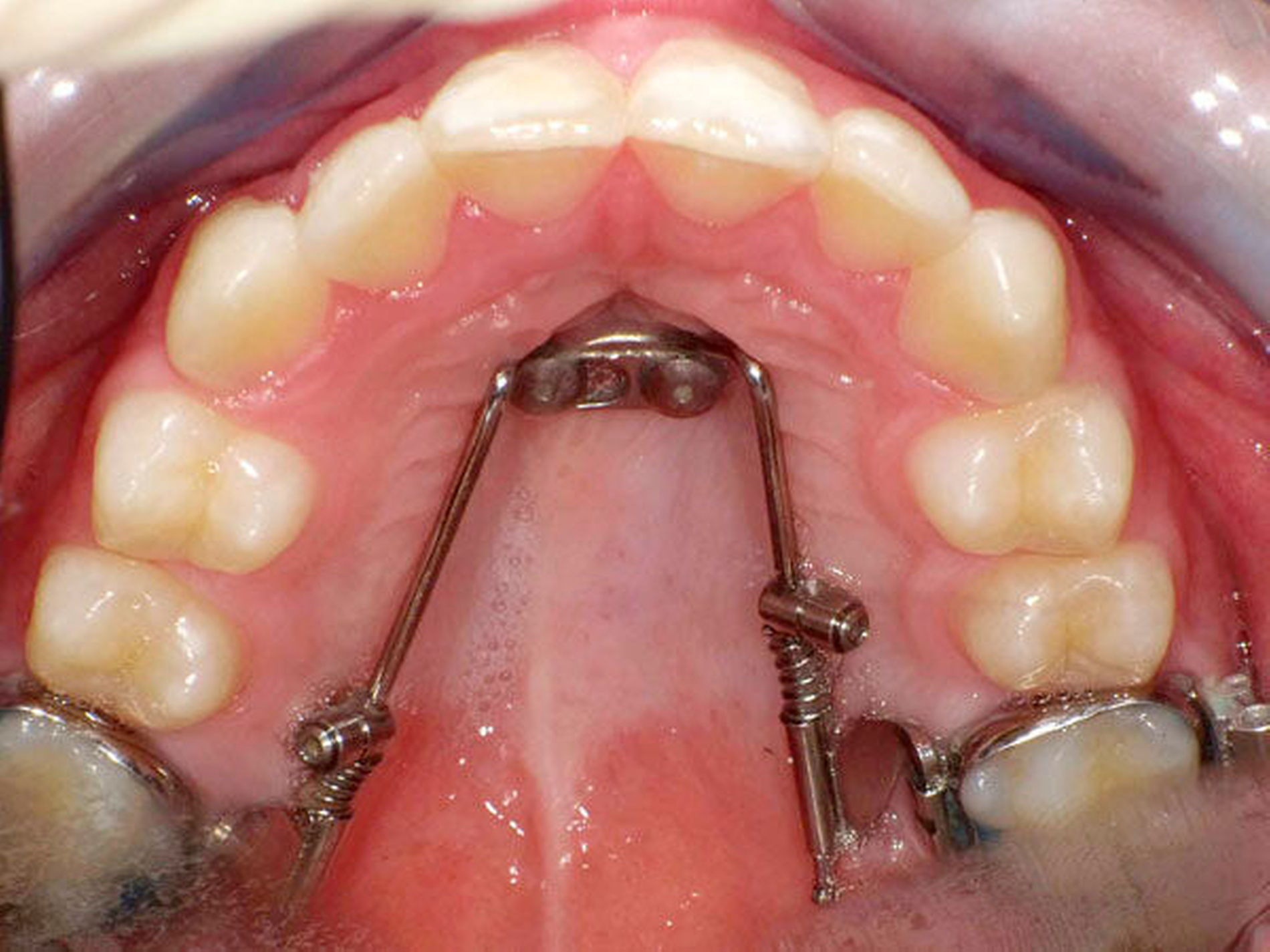

Das Prinzip einer CAD/CAM-gesteuerten Insertion wird anhand einer zehnjährigen Patientin mit einem Platzmangel für die oberen Eckzähne dargestellt (Abbildungen 4a, 4b). Die Behandlung begann mit dem Anpassen von Molarenbändern und einem Silikon-Abdruck des Oberkiefers, der mit dem FRS an das zahntechnische Labor gesendet wurde und dort mit dem FRS der Patientin überlagert wurde. So konnten geeignete Insertionsstellen virtuell geplant werden (Abbildungen 1, 2a, 2b). Nach Rücksprache mit dem Behandler bezüglich der Mini-Implantatpositionen erfolgte die Herstellung der Insertionsschablone (Abbildung 3). Parallel dazu wurde auch der Beneslider [Wilmes, 2010] hergestellt, der zusammen mit der Insertionsschablone geliefert wurde (Abbildung 5). Mithilfe der Insertionsschablone konnten die Mini-Implantate und der Beneslider im selben Termin eingesetzt werden (Abbildungen 6, 7a, 7b). Nach 10 Monaten Distalisierung waren die Molaren in der Zielposition und es war ausreichend Platz für die Eckzähne vorhanden (Abbildungen 8a, 8b), so dass Brackets für die zweite Phase der Behandlung eingesetzt werden konnten. Die Multibracket-Apparatur (Abbildung 9) konnte nach 12 Monaten entfernt werden (Abbildungen 10, 11).

Kosten und Nutzen

Vorteile:

Einfache Insertion, die insbesondere weniger erfahrene Behandler unterstützt.

bessere Planungsmöglichkeiten bei schwierigen Situationen (zum Beispiel LKG-Spalte, palatinal verlagerte Eckzähne)

Abdrucknahme nach Mini-Implantat-Insertion ist nicht mehr notwendig.

Mini-Implantate und Gerät können in nur einem Termin eingesetzt werden.

Nachteil:

höhere Kosten (Herstellung der Insertionsschablone)

Prof. Dr. Benedict Wilmes

Poliklinik für Kieferorthopädie

Westdeutsche Kieferklinik

Universitätsklinikum Düsseldorf

Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

wilmes@med.uni-duesseldorf.de

Univ.-Prof. Dr. Dieter Drescher

Poliklinik für Kieferorthopädie

Westdeutsche Kieferklinik

Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstr. 5

40225 Düsseldorf

d.drescher@uni-duesseldorf.de

Literatur:

Bussick TJ, McNamara JA, Jr. 2000 Dentoalveolar and skeletal changes associated with the pendulum appliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop 117: 333-343

Costa A, Raffainl M, Melsen B 1998 Miniscrews as orthodontic anchorage: a preliminary report. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg 13: 201-209

De Gabriele O, Dallatana G, Riva R, Vasudavan S, Wilmes B 2017 The easy driver for placement of palatal mini-implants and a maxillary expander in a single appointment. J Clin Orthod 51: 728-737

Feldmann I, Bondemark L 2006 Orthodontic anchorage: a systematic review. Angle Orthod 76: 493-501

Freudenthaler JW, Haas R, Bantleon HP 2001 Bicortical titanium screws for critical orthodontic anchorage in the mandible: a preliminary report on clinical applications. Clin Oral Implants Res 12: 358-363

Ghosh J, Nanda RS 1996 Evaluation of an intraoral maxillary molar distalization technique. Am J Orthod Dentofacial Orthop 110: 639-646

Guray E, Orhan M 1997 „En masse“ retraction of maxillary anterior teeth with anterior headgear. Am J Orthod Dentofacial Orthop 112: 473-479

Kanomi R 1997 Mini-implant for orthodontic anchorage. J Clin Orthod 31: 763-767

Ludwig B, Glasl B, Bowman SJ, Wilmes B, Kinzinger GS, Lisson JA 2011 Anatomical guidelines for miniscrew insertion: palatal sites. J Clin Orthod 45: 433-441

Melsen B, Costa A 2000 Immediate loading of implants used for orthodontic anchorage. Clin Orthod Res 3: 23-28

Nienkemper M, Pauls A, Ludwig B, Drescher D 2015 Stability of paramedian inserted palatal mini-implants at the initial healing period: a controlled clinical study. Clin Oral Implants Res 26: 870-875

Wehrbein H, Glatzmaier J, Mundwiller U, Diedrich P 1996 The Orthosystem--a new implant system for orthodontic anchorage in the palate. J Orofac Orthop 57: 142-153

Wilmes B, Drescher D 2006 Verankerung mit Miniimplantaten bei präprothetischer kieferorthopädischer Therapie. Kieferorthopädie 20: 203-208

Wilmes B, Drescher D 2010 Application and effectiveness of the Beneslider: a device to move molars distally. World J Orthod 11: 331-340

Wilmes B, Ludwig B, Vasudavan S, Nienkemper M, Drescher D 2016 The T-Zone: Median vs. Paramedian Insertion of Palatal Mini-Implants. J Clin Orthod 50: 543-551