Kindliche Fehlbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich: Therapiekonzepte an der Schnittstelle

Das Spektrum der interdisziplinär behandelten angeborenen kindlichen Fehlbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich umfasst nach der embryologisch orientierten Klassifikation von Rom (1967) die verschiedenen Spaltformen des primären embryonalen Gaumens (Lippen- und Lippen-Kieferspalten), des sekundären embryonalen Gaumens (Gaumenspalten), des primären und sekundären Gaumens (Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) sowie die seltenen Gesichtsspalten. Als kraniofaziale Fehlbildungen werden eine Vielzahl seltener Fehlbildungssyndrome, zum Beispiel das Apert-, das Pfeiffer-, das Goldenhar- oder das Crouzon-Syndrom, bezeichnet. Eine besondere Stellung nimmt darüber hinaus die Robin-Sequenz (RS) ein. Unterschiedliche Ätiologien und Ausprägungen charakterisieren diese Fehlbildungen, wobei genetische wie exogene Einflüsse beziehungsweise deren Kombinationen eine Rolle spielen.

Bei allen diesen Fehlbildungen liegen klinisch unterschiedlich ausgeprägte skelettale und dentoalveloäre Deformitäten mit einer Fehlposition der Kiefersegmente im Sinne eines transversalen und/oder sagittalen Defizits vor. Im Bereich der Kieferspalte können die spaltnahen Zahnanlagen mit Hypoplasien, Hypo- oder Hyperdontie betroffen sein. Zu diesen morphologischen Veränderungen kommen unterschiedliche funktionelle (Atmung, Schlucken, Sprache, Gehör) und myofunktionelle Störungen.

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten gehören zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Auf 500 geborene Kinder kommt durchschnittlich eine Spaltbildung. Die durchgehende Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ist mit circa 50 Prozent am häufigsten. Isolierte Gaumenspalten findet man in etwa 30 Prozent und Lippen-Kieferspalten in ungefähr 20 Prozent der Fälle.

Erste wissenschaftliche Veröffentlichungen zur Therapie der LKG-Spalten stammen unter anderem von Dieffenbach, seitliche Inzisionen bei der Veloplastik [Dieffenbach, 1826], von Langenbeck, Brückenlappenplastik [von Langenbeck, 1861] und Veau, Stiellappenplastik [Veau, 1922]. Im Hinblick auf die systematisierte Veröffentlichung zur Ätiologie der LKG sind ab 1942 insbesondere die Arbeiten von Fogh-Andersen wie auch später Falconer und Carter zu nennen [Fogh-Andersen, 1942; Falconer, 1965; Carter, 1976].

Bei der Robin-Sequenz (RS) handelt es sich um eine besondere Fehlbildungskombination, die etwa bei 1 von 8.500 Geburten auftritt. Sie umfasst eine mandibuläre Retrognathie, eine Mikrognathie, eine Glossoptose, obstruktive Atemstörungen und fakultativ in circa 80 Prozent eine Gaumenspalte. Eine myofunktionelle Unreife verstärkt die Situation, so dass die orofaziale Funktion und das Trinken meist deutlich erschwert sind.

Die erste Beschreibung der RS erfolgte 1923, präzisiert 1934, durch den Pariser Zahnarzt Pierre Robin [Robin, 1923; Robin, 1934]. Der RS kommt vor allem aufgrund der Gefahr eines letalen Verlaufs und eines erhöhten Risikos für kognitive und körperliche Entwicklungsstörungen wegen wiederholter Verlegungen des Atemwegs durch die zurückfallende Zunge besondere Bedeutung zu.

Embryologie

Gesichtsspalten treten insbesondere im Grenzbereich der beiden für die Kopfentwicklung relevanten Organisationszentren, dem Vorder- und dem Hinterkopforganisator, und damit an typischen morphogenetischen Stellen auf. Die kritische Phase ihrer Entstehung ist der 36. bis 42. Tag beziehungsweise der 49. bis 56./58. Tag der Embryonalentwicklung. Unterbleibt eine Verschmelzung des medialen Nasenwulstes und des Oberkieferwulstes, resultiert eine Lippen- oder Lippen-Kieferspalte. Das Foramen incisivum bildet den Kontaktpunkt zum sekundären embryonalen Gaumen, bei dem sich die zunächst vertikal stehenden Gaumenplatten in der 7. Woche der Embryonalentwicklung aufrichten und vom Foramen incisivum nach dorsal verschmelzen. Unterbleibt dieser Vorgang, können Gaumenspalten resultieren.

Für die Diagnose der mandibulären Retrognathie bei RS ist ebenfalls der Zeitpunkt der Entwicklung entscheidend, da sich physiologisch die Unterkieferlage von der embryonalen mandibulären Prognathie in der 7. bis 8. Embryonalwoche zur embryonalen Retrognathie ab der 15. Embryonalwoche hin entwickelt.

Pränatale Diagnostik

Die Pränataldiagnostik erlaubt etwa ab der 12. Schwangerschaftswoche eine frühzeitige Diagnostik von Lippenspalten. Gaumenspalten sind schwerer darstellbar und können daher meist erst später diagnostiziert werden. Moderne Geräte erlauben dreidimensionale Rekonstruktionen von intrauterinen fetalen Ultraschallbildern, mit denen auch eine Unterkiefer-Rücklage festgestellt werden kann (Abbildung 2). Die frühe Diagnosesicherung ermöglicht eine adäquate Beratung der Eltern über die zu erwartende Behandlung und über die Planung der Geburt und der unmittelbar postnatalen Versorgung.

Primärbehandlung

Ziel der Behandlung ist, nachhaltig und dauerhaft morphologisch-funktionell und ästhetisch regelrechte Verhältnisse herzustellen. Die prächirurgische kieferorthopädische Behandlung sollte so früh wie möglich eingeleitet werden.

Mit dem Eingliedern der Gaumenplatte beginnt die kieferorthopädische Primärversorgung. Die Gaumenplatte hat die Aufgabe, das Wachstum der Kiefersegmente in ihrer Richtung und Größe zu lenken und vor allem funktionell ungünstige Einwirkungen, insbesondere durch eine Einlagerung der Zunge in den Spaltbereich, zu verhindern. Durch die Simulation einer gesunden Gaumenstruktur wird mittels Platte das Trinkverhalten des Neugeborenen verbessert, häufig ist ein physiologisches Stillen möglich und wichtig, da es die regelrechte myofunktionelle Entwicklung fördert. Ergänzend zu der Gaumenplatte besteht die Möglichkeit, bei Lippenspalten mittels kleiner Pflasterstreifen die nicht miteinander verbundenen Lippenbereiche in Länge, Form und Lage aufeinander zu orientieren (sogenanntes Taping).

Beim Nasoalveolären Moulding werden zusätzlich an der Gaumenplatte Bügel mit Kunststoffpelotten zur Formung des Nasenflügels und des Nasenstegs angebracht. Der Stellenwert dieser Technik ist noch Gegenstand klinischer Forschung und kann nicht abschließend beantwortet werden.

Die schwerwiegendste und therapeutisch herausforderndste Deformität bietet die doppelseitige totale Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Hierbei kommt es regelmäßig zu einer sagittalen und vertikalen Fehlposition der Prämaxilla und zu einem Kollaps der lateralen Kiefertsegmente.

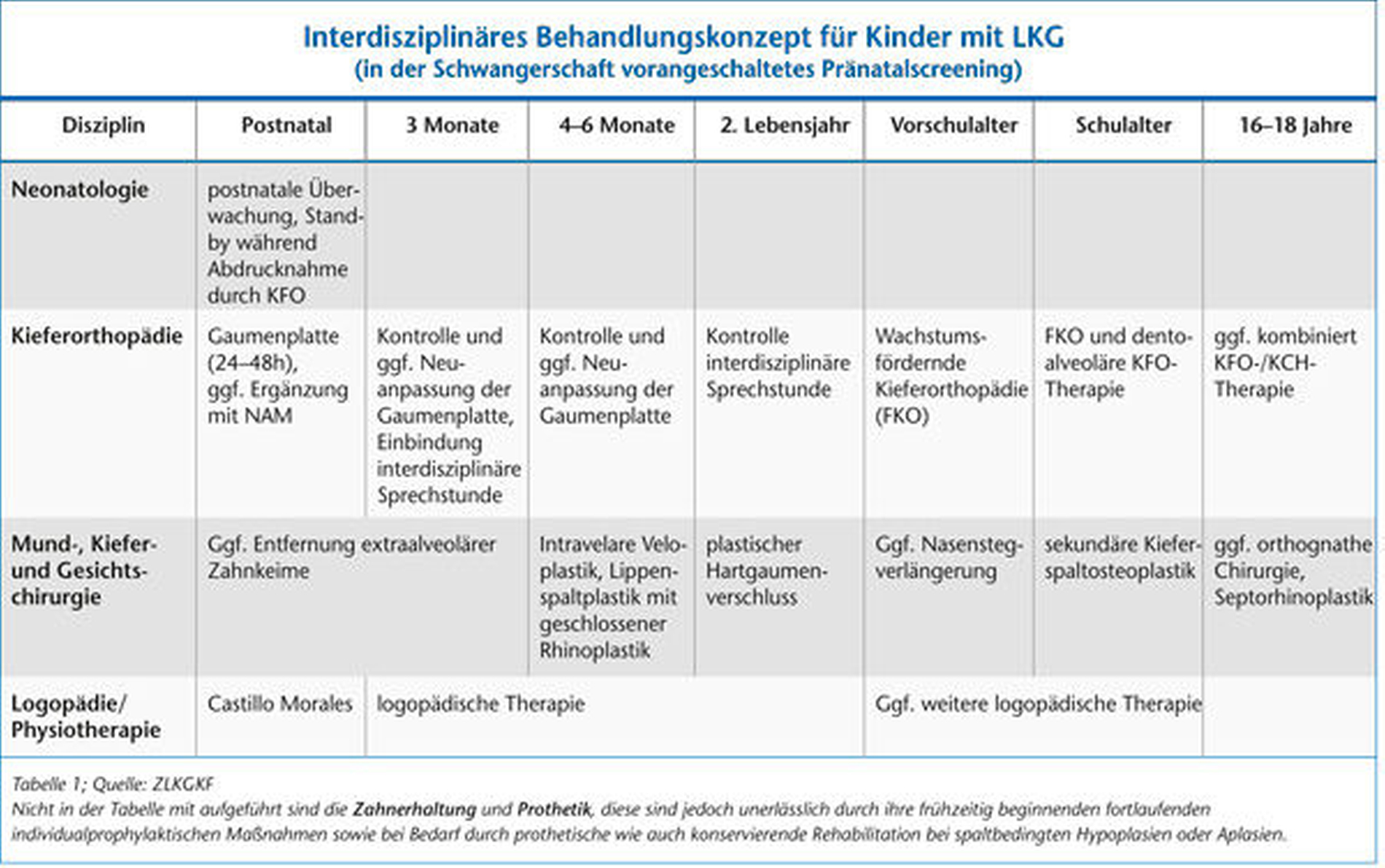

Den detaillierten Ablauf der therapeutischen Interventionen im Zentrum für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und kraniofaziale Fehlbildungen (ZLKGKF) des Universitätsklinikums Tübingen zeigen die Tabellen 1 und 2.

Abhängig von der Spaltform sind mehrere Operationen zum vollständigen Verschluss einer Spalte notwendig. Reihenfolge und Zeitpunkt der Einzeloperationen unterscheiden sich in den verschiedenen Zentren meist nur unwesentlich. Grundsätzlich besteht ein Interessenkonflikt zwischen ungehinderter Sprachentwicklung und ungehinderter Kieferentwicklung: Gesichert ist, dass eine frühzeitige Operation eine gute Sprachentwicklung fördert, sie wirkt sich jedoch negativ auf das Wachstum aus. Eine späte Operation hat Vorteile im Hinblick auf das Kieferwachstum, die Sprachentwicklung ist jedoch ungünstiger. Alle operativen Verfahren und Schemata sind daher als Kompromiss zwischen einem möglichst ungestörten Kieferwachstum und der Sicherung einer regelrechten Sprachentwicklung zu verstehen.

Bei Spaltformen mit Lippenbeteiligung beginnt die chirurgische Therapie überwiegend an weichteiligen Spaltabschnitten. Die intravelare Veloplastik und/oder die Lippenspaltplastik erfolgt zwischen dem 4. und dem 6. Lebensmonat. Hierbei soll das Körpergewicht minimal 5.000 g betragen. Entscheidend ist hierbei die funktionelle Wiederherstellung der muskulären Strukturen des velopharyngealen Sphinkters, insbesondere des Musculus levator veli palatini und der verschiedenen Portionen des Musculus orbicularis oris. Wir führen diese Operationen ausschließlich mikroskopisch assistiert durch, was eine hohe Präzision bei der Präparation ermöglicht. Bei einseitigen Lippenspalten wird die asymmetrische Lippenweißhöhe durch eine Verlängerung der spaltseitig verkürzten Lippe durch eine Dreiecksläppchenplastik nach Tennison/Randall (Abbildung 3) oder durch ein Rotationsadvancement nach Millard ausgeglichen. Gleichzeitig werden die spaltnahen Weichteile subperiostal mobilisiert, die spaltbedingte Nasendysplasie wird korrigiert. Es erfolgt jedoch keine offene Rhinoplastik, um keine Wachstumsstörungen zu verursachen.

Doppelseitige Lippenspalten werden immer in einem Eingriff verschlossen. Als Schnittführung bevorzugen wir den von Pfeifer inaugurierten Wellenschnitt mit Dreiecksläppchenplastik zur Auffüllung des hypoplastischen Prälabium-Lippenrots (Abbildung 4). Der bei doppelseitigen Spalten immer verkürzte Nasensteg wird je nach Ausprägung in einer gesonderten Operation vor der Einschulung verlängert. Liegt auch eine Kieferspalte vor, wird diese nicht tangiert, da eine bewegliche Schleimhaut im Bereich der Kieferspalte einen ungünstigen Einfluss auf den späteren Zahndurchbruch der spaltnahen Zähne hat. Durch das vertikale Wachstum der Alveolarfortsätze und die Annäherung der Kieferelemente nach der Lippenspaltplastik wird die funktionelle Beeinträchtigung durch Übertritt von Flüssigkeit oder Nahrung in die Nasenhaupthöhle minimal. Die sekundäre Kieferspaltosteoplastik im Wechselgebiss nutzt die durch Wachstum entstandene fixierte Mukosa der Alveolarfortsätze und führt in der Regel somit ohne vestibuläre Abflachung zu einem funktionell sehr guten Ergebnis. Beim Vorliegen einer Gaumenspalte erfolgt vor dem ersten Eingriff immer eine HNO-ärztliche Untersuchung mit Tympanometrie und Hirnstammaudiometrie (brainstem evoked response audiometry, BERA). Bei relevanter Hörstörung wird im Anschluss an die Spaltoperation eine Parazentese durchgeführt und bei großem Paukenerguss oder einem Mukotympanon ein Paukenröhrchen eingelegt.

Die Störung der Mittelohrbelüftung ist durch die Nichtvereinigung der velaren Muskulatur mit unzureichender Öffnung der Tuba auditiva bedingt. Ein gutes Hörvermögen ist jedoch die entscheidende Voraussetzung für eine normale sprachliche Entwicklung und daher von großer Bedeutung.

Für die Gaumenspaltplastik wurden verschiedene Modifikationen beschrieben, die meist auf den Prinzipien der Brückenlappenplastik nach Langenbeck/Ernst/Veau/Axhausen und der Stiellappenplastik nach Veau beruhen. Entscheidend für das funktionelle Ergebnis ist die Wiederherstellung der Muskelfunktion eines ausreichend langen weichen Gaumens. Wir führen die intravelare Veloplastik nach Kriens mikroskopisch assistiert in der Modifikation der radikalen Muskeldissektion nach Sommerlad durch (Abbildung 5). Isolierte Gaumenspalten werden immer einzeitig verschlossen, bei einseitigen Totalspalten erfolgt der Gaumenverschluss meist in zwei Schritten, so dass in jedem Fall mit etwa drei Jahren die Primärbehandlung abgeschlossen ist. Durch die Veloplastik tritt bei einseitigen Totalspalten eine Verschmälerung der Spalte des harten Gaumens ein.

In den ersten Jahren werden die Kinder regelmäßig in der interdisziplinären Sprechstunde für LKG-Spalten/Kraniofaziale Fehlbildungen gesehen, dokumentiert und auch die Sprachentwicklung wird durch regelmäßige logopädische Untersuchungen und Therapieverordnungen überwacht.

Robin-Sequenz

Bei der Robin-Sequenz können aufgrund der damit assoziierten Obstruktion im pharyngealen Atemweg mit lebensbedrohlicher Atemnot beziehungsweise angestrengter Atmung thorakale Einziehungen entstehen. Bei ausbleibender therapeutischer Intervention droht Atemwegsobstruktion mit potenziell letalem Ausgang. Hier muss unmittelbar der Atemweg gesichert werden, wozu die wenig invasive Behandlungsmöglichkeit der Tübinger Spornplatte zur Verfügung steht.

Diese besteht aus einer Gaumenplatte mit extraoralen Fixierungen sowie einer velopharyngealen Extension, die eine Glossoptose verhindert und im Sinne eines funktionskieferorthopädischen Wachstumsreizes die mandibuläre Entwicklung nach ventral fördert (Abbildung 6). Diese Methode – von Bacher, Arandt und Buchenau entwickelt sowie etabliert – sichert effektiv den Atemweg, verhindert obstruktive Apnoen und fördert das Unterkieferwachstum. Sie erfordert eine enge Kooperation von Kieferorthopädie/Neonatologie/Endoskopie (zum präzisen Anpassen des Sporns), Kinder-Schlafmedizin (Durchführung von Polygrafien zur Therapiekontrolle) und Kinderkrankenpflege/Logopädie (zum Saug- und Schlucktraining), was in der Praxis an nur wenigen universitären Zentren vorgehalten werden kann [von Bodman et al., 2003; Buchenau et al., 2007; Bacher et al., 2011; Poets et al., 2011; Poets et al., 2017]. Entscheidende Zielparameter bei der Überprüfung der Effektivität dieser Therapie sind der gemischt-obstruktive Apnoe-Hypopnoe- und Desaturations-Index und der Z-Score für die Gewichtsentwicklung im Verlauf.

Die in der Literatur beschriebenen invasiven Therapieoptionen bei RS im Säuglingsalter umfassen Glossopexie, Unterkieferdrahtextension, Einlage eines Nasopharyngealtubus, mandibuläre Distraktionsosteogenese oder die Tracheotomie. An einigen Zentren wird auch eine dauerhafte Therapie mit kontinuierlichem positivemAtemwegsdruck (CPAP) eingesetzt. Alle diese Therapieverfahren führen zu einer hohen Belastung für Patienten und Angehörige und behindern die skelettale, die funktionelle und die psychosoziale Entwicklung [Spring, Mount, 2006; Li et al., 2000].

Insuffizient behandelt führt die RS zu einer körperlichen und kognitiven Entwicklungsstörung. Dies zeigt, wie wichtig ein rechtzeitiger, frühzeitiger, den Atemweg sichernder Behandlungsbeginn ist [Drescher et al., 2007]. Aufgrund der Atemproblematik hat sich bei RS als OP-Zeitpunkt für die Gaumenspaltplastik ein Alter von circa elf Monaten bewährt.

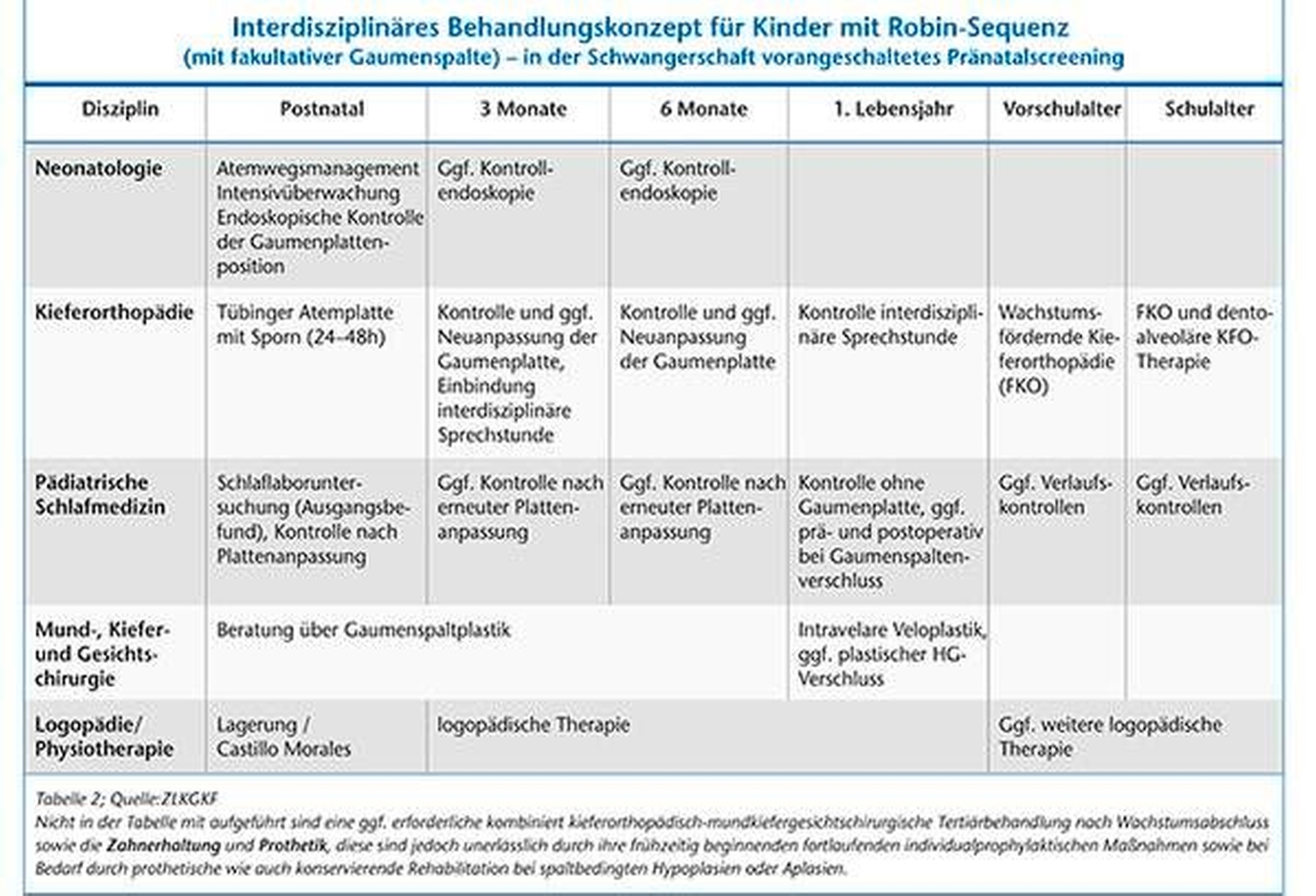

Den detaillierten Ablauf der therapeutischen Interventionen bei Robin-Sequenz im Zentrum für LKG-Spalten/Kraniofaziale Fehlbildungen des Universitätsklinikums Tübingen zeigt Tabelle 2.

Die Mitarbeit der Eltern ist bei der Therapie von Kindern mit einer Spaltbildung wie auch bei RS unverzichtbar für den langfristigen Erfolg der Behandlung – diese müssen daher frühzeitig in die Behandlung integriert und eingewiesen werden, damit sie die Therapie bei ihrem Kind unterstützen können. Bei gegebener psychischer Belastung der betroffenen Eltern wird Unterstützung durch den psychosozialen Dienst und/oder Patienten-Selbsthilfegruppen angeboten. Dies gilt gleichermaßen für spätere Entwicklungsphasen der Patienten.

Sekundärbehandlung

Weitere therapeutische Interventionen erfolgen von kieferorthopädischer Seite meist erst im Sinne der Sekundärbehandlung beginnend ab dem 4. Lebensjahr bei ausgeprägten Fehlstellungen wie frontalem Kreuzbiss oder ausgeprägten transversalen Defiziten. Je nach Ausmaß kommen hierzu aktive Plattenapparaturen, funktionskieferorthopädische Geräte wie der Funktionsregler Typ III und bei ausgeprägten Befunden die Kunststoffkappen GNE zur transversalen Erweiterung des Gaumens sowie die Gesichtsmaske nach Delaire zur Verbesserung der sagittalen Relation zum Einsatz. Entscheidend ist hierbei, dass zu keinem Zeitpunkt eine dentoalveoläre Kompensation durch Kippung der Zähne über das physiologische Maß nach lateral oder ventral erfolgen darf – die funktionskieferorthopädischen Maßnahmen zielen auf eine skelettale Korrektur des dentoalveolären Fundaments ab. Bereits im Milchgebiss müssen dabei regelmäßige individualprophylaktische Maßnahmen beginnen, da aufgrund von Engständen und Fehlstellungen, insbesondere im Bereich der spaltnahen Zähne, die Zahnhygiene schwierig ist. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Zeit kurz vor dem Durchbruch des spaltnahen Eckzahns ein. Um hier einen regelrechten Durchbruch im Spaltbereich zu ermöglichen, muss eine sekundäre Kieferspaltosteoplastik erfolgen. Dazu bedarf es einer engen Abstimmung von Kieferorthopädie und MKG-Chirurgie.

Bereits im Zuge der sekundären Kieferspaltosteoplastik muss gemeinsam von MKG-Chirurgie und Kieferorthopädie abhängig von der Anzahl, der Lage und der Morphologie der spaltnahen Zähne die Entscheidung getroffen werden, welches Konzept zum Lückenschluss gewählt wird, falls der seitliche Schneidezahn oder der Eckzahn nicht zur Verfügung steht. Grundsätzlich kommen ein kieferorthopädischer Lückenschluss, eine Implantatversorgung der Kieferspalte oder ein Offenhalten der Lücke mit restaurativer Versorgung in Betracht.

Nach der bestmöglichen funktionskieferorthopädischen skelettalen Korrektur im Wachstum folgt die abschließende dentoalveoläre Behandlung, meist mit festsitzender Multiband-, Multibracketapparatur. Hierbei besteht nur noch in begrenztem Maß die Möglichkeit, skelettale Defizite durch eine dentoalveoläre Kompensation auszugleichen. Diese unterliegt im Hinblick auf die hohe Rezidivanfälligkeit einer engen Indikationsstellung.

Tertiärbehandlung

Bei ausgeprägten skelettalen Diskrepanzen wird die Tertiärversorgung – eine kombinierte kieferorthopädische/MKG-chirurgische Behandlung – erforderlich. Hierbei wird nach prächirurgischer kieferorthopädischer Vorbehandlung die skelettale Umstellungsosteotomie durchgeführt. Bei Spalten kommt aufgrund des in der Regel im Oberkiefer gelegenen Wachstumsdefizits mit maxillärer Retrognathie eine OK-Vorverlagerung auf Le-Fort-I-Ebene oder eine bignathe Umstellungsosteotomie in Betracht. Die Kieferorthopädie behandelt dentoalveoläre Fehlstellungen im Rahmen der Dekompensation vor Umstellungsosteotomie und durch die Feineinstellung postoperativ. Abschließend erfolgen nach Abschluss der KFO bei Bedarf eine prothetische restaurative Versorgung, eine Adhäsivversorgung oder konservierende plastische Zahn-Formaufbauten.

Den letzten Schritt der das gesamte Wachstum begleitenden interdisziplinären Behandlung stellt die bei fast allen Spalten mit Lippenbeteiligung notwendige Septorhinoplastik durch die MKG-Chirurgie dar (Abbildung 7). Hierbei handelt es sich um komplexe knöchern-weichteilige Korrekturen, bei denen häufig mit Knorpeltransplantaten gearbeitet werden muss.

Diese komplexen langjährigen, wachstumsbegleitenden und stets patientenindividuell geprägten Therapieschritte im Wechselspiel und in Kombination der Fachdisziplinen führen zwar nicht zur restitutio ad integrum, sie bieten den Patienten jedoch die bestmögliche funktionelle, ästhetische wie auch psychosoziale Rehabilitation.

Prof. Dr. med. dent. Bernd Koos

Poliklinik für Kieferorthopädie

Universitätsklinikum Tübingen

Osianderstr. 2–872076 Tübingen

bernd.koos@med.uni-tuebingen.de

Prof. Dr. med. Christian F. Poets

Abteilung Neonatologie

Universitätsklinikum Tübingen

christian-f.poets@med.uni-tuebingen.de

Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Siegmar Reinert

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Universitätsklinikum Tübingen

siegmar.reinert@med.uni-tuebingen.de

Danksagung

Die Autoren danken allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen der am Tübinger Zentrum involvierten interdisziplinären Fachdisziplinen. Dies gilt insbesondere Prof. Dr. K. O. Kagan, Leiter der Pränataldiagnostik; dem gesamten Pflege- und Ärzteteam der Station Neo 2, besonders den OÄ Dr. Wiechers, Dr. J. Arand und Dr. W. Buchenau sowie Regina Iffländer, Petra Knechtel und Ulrike Wegmann, der Logopädin I. Kammerlander, dem Team der HNO-Klinik, den OÄ Dr. L. Michels und PD Dr. D. Rickert, den Logopäden und Physiotherapeuten und Ute Mülder vom psychosozialen Dienst; dem Team der MKG-Chirurgie, vor allem Prof. Dr. Dr. M. Krimmel; dem Team der pädiatrischen Neurochirurgie, stellvertretend Prof. Dr. M. Schuhmann; dem Team der Prothetik, stellvertretend PD Dr. E. Engel; dem Team der Zahnerhaltung, stellvertretend Prof. Dr. D. Wolff und abschließend dem Team der Kieferorthopädie, vor allem Dr. A. Oertel, Dr. K. Peters, den ehemaligen OÄ Dr. Bacher (die mit den OÄ Dr. Arandt und Dr. Buchenau die Tübinger Spornplatte entwickelt hat) und Dr. Dr. Müller-Hagedorn sowie Thilo Scholz, Alexander Moumouris und Ursula Gonser, für ihren unermüdlichen und kompetenten Einsatz für die ihnen anvertrauten Kinder und deren Eltern.

Literaturverzeichnis

Dieffenbach, JF: Beiträge zur Gaumennath in Hecker's Annalen; Berlin, Enslin, 1826.

von Langenbeck, B: Operation der angeborenen totalen Spaltung des harten Gaumens nach einer neuen Methode. Dtsch Klin. 1861, 8:231

Veau, V: Operative Treatment of complete double harelip. Ann Surg. 1922, 76(2):143-56.

Fogh-Andersen, P: Inheritance of Harelip and Cleft Palate; Nyt Nordisk Vorlag/ Arnold Busck, Kopenhagen, 1942.

Falconer, DS: Introduction to quantitative Genetics. 2nd ed., Longman, London, 1981.

Carter, CO: Genetics of common single malformations. Br Med Bull. 1976, 32:21-26.

Robin, P: La glossoptose. Son diagnostic, ses conséquences, son traitement. Bull Acad Natl Med. 1923, 89:37–41

Robin, P: Glossoptosis due to atresia and hypotrophy of the mandible. Am J Dis Child. 1934, 48:541–7.

von Bodman A, Buchenau W, Bacher M, Arand J, Urschitz MS, Poets CF: The Tübingen palatal plate - an innovative therapeutic concept in Pierre-Robin sequence. Wien Klin Wochenschr. 2003, 115(24):871-3.

Buchenau W, Urschitz MS, Sautermeister J, Bacher M, Herberts T, Arand J, Poets CF: A randomized clinical trial of a new orthodontic appliance to improve upper airway obstruction in infants with Pierre Robin sequence. J Pediatr. 2007, 151(2):145-9.

Bacher M, Sautermeister J, Urschitz MS, Buchenau W, Arand J, Poets CF: An oral appliance with velar extension for treatment of obstructive sleep apnea in infants with Pierre Robin sequence. Cleft Palate Craniofac J. 2011, 48(3):331-6.

Poets CF, Bacher M: Treatment of upper airway obstruction and feeding problems in Robin-like phenotype: J Pediatr. 2011, 159(6):887-92.

Poets CF, Maas C, Buchenau W, Arand J, Vierzig A, Braumann B, Müller-Hagedorn S: Multicenter study on the effectiveness of the pre-epiglottic baton plate for airway obstruction and feeding problems in Robin sequence. Orphanet J Rare Dis. 2017, 9;12(1):46.

Spring MA, Mount DL: Pediatric feeding disorder and growth decline following mandibular distraction osteogenesis. Plast Reconstr Surg 2006, 118(2):476-82

Li KK, Riley RW, Guilleminault C: An unreported risk in the use of home nasal continuous positive airway pressure and home nasal ventilation in children: mid-face hypoplasia. Chest 2000, 117(3):916-8

Drescher FD, Jotzo M, Goelz R, Meyer TD, Bacher M, Poets CF: Cognitive and psychosocial development of children with Pierre Robin sequence. Acta Paediatr. 2008, 97(5):653-6.