Zwischen Kariesprävention und Dentalfluorose

Im Juni 2018 hatten sich Experten mehrerer zahnärztlicher deutscher Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin (DGPZM), der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ), der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGKiZ) gemeinsam mit dem Bundesverband der Zahnärztinnen und Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BZÖG) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) sowie Experten aus Österreich, der Schweiz und den Niederlanden auf einem Treffen in Berlin auf neue Empfehlungen für fluoridhaltige Kinderzahnpasten geeinigt.

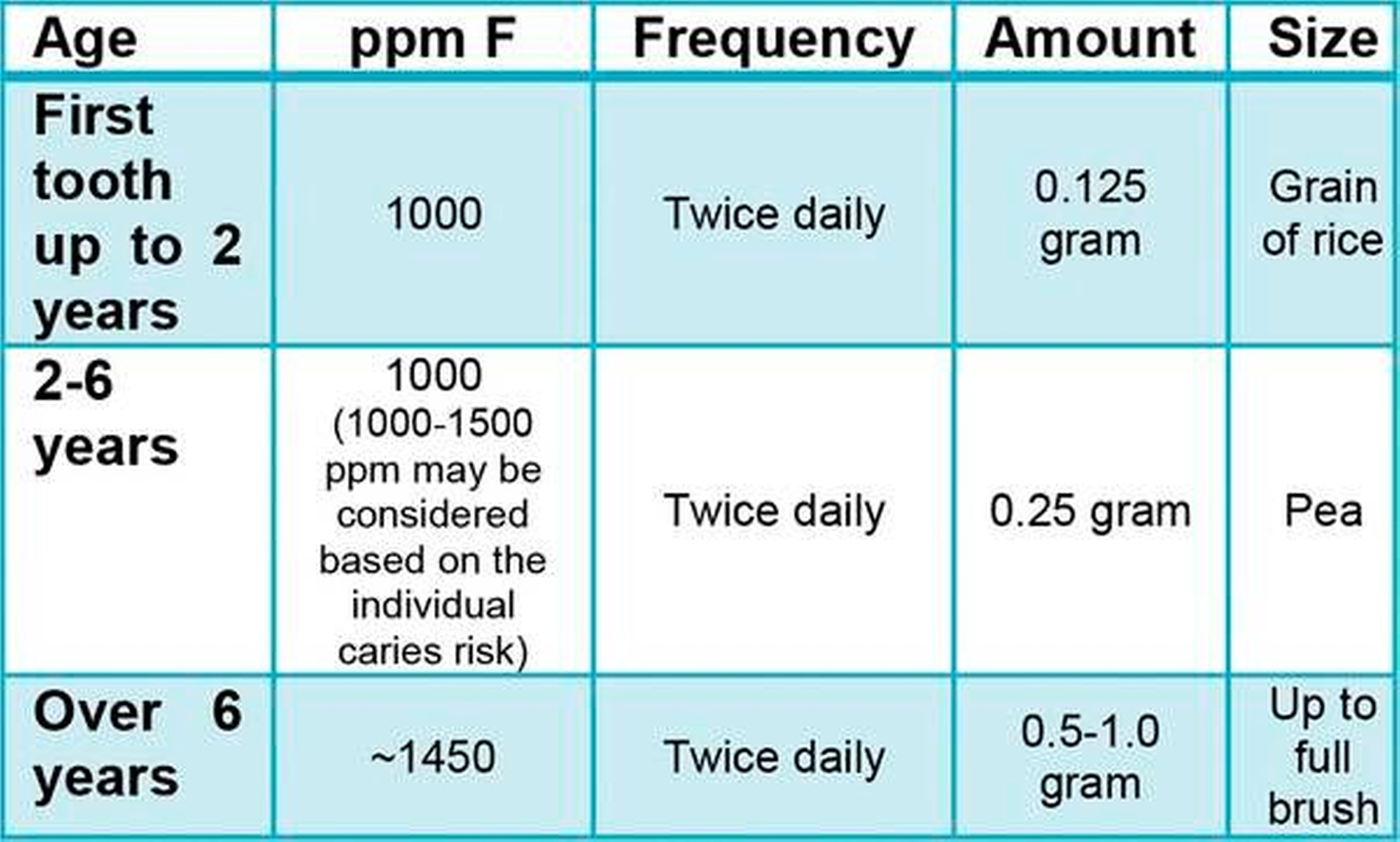

Kernpunkt war die Erhöhung der Fluoridkonzentration. Kinder sollten künftig vom ersten Zahn bis zum zweiten Geburtstag mit einer reiskorngroßen Menge Zahnpasta mit 1.000 ppm, vom zweiten bis zum sechsten Geburtstag zweimal täglich ihre Zähne mit einer erbsengroßen Menge dieser Zahnpasta putzen (Abbildungen 1a/1b). Alternativ kann bis zum zweiten Geburtstag auch die 500 ppm Zahnpaste genutzt werden, mit einer erbsengroßen Menge.

September 2018 wurden die neuen Empfehlungen dann vorgestellt. Den Hintergrund für diese Initiative bildete der Befund, dass bevölkerungsweit der Kariesrückgang bei den Milchzähnen im Vergleich zum bleibenden Gebiss deutlich zurückgeblieben war.

Mit der Erhöhung der Fluoridkonzentration in den Kinderzahnpasten wird die Erhebung einer präzisen Fluoridanamnese immer wichtiger, um die Gefahr der Ausbildung von Dentalfluorosen zu vermeiden.

Fluoride

Die Wirkmechanismen von Fluoriden in der Kariesprävention sind wissenschaftlich gut untersucht, wobei allerdings die Bedeutung der einzelnen Aspekte lange klinisch nicht geklärt war [Fejerskov, 1996]:

Bei der Schmelzbildung werden größere und stabilere Kristalle gebildet.

Fluorid scheint die Kronenmorphologie zu beeinflussen und die Ausbildung flacherer Fissuren und Grübchen mit geringerem Kariesrisiko zu fördern.

Fluoride blockieren glykolytische Enzyme und damit den Bakterienstoffwechsel.Die Demineralisation des Schmelzes wird bei Säureangriffen durch Fluorid in der Lösung reduziert.Die Remineralisation des Schmelzes wird durch Fluorid in der Lösung verbessert.

Initial wurde vor allem die systemische Wirkung favorisiert, auch wenn bei der Schmelzbildung nur in geringem Ausmaß reiner Hydroxyl- oder Fluorapatit entsteht. Mehrheitlich liegt ein Gemisch aus unterschiedlichen Kristallen mit vielen Substitutionen vor, das auch während der posteruptiven De- und Remineralisation modifiziert wird. Kalziumbindungsstellen werden dabei häufig mit Karbonaten gefüllt, die aber zu einer erhöhten Säurelöslichkeit führen [Fejerskov, 1996].

Auch das Hydroxylion (OH-) im Hydroxylapatit führt zu einer suboptimalen Kristallstruktur, was mit einer geringeren Säurelösung einhergeht. Ein Ersatz des Hydroxylions durch Fluoridionen (F-) führt zu einem sehr säureresistenten Fluorapatit, so dass systemische Fluoride und eine Optimierung der Schmelzbildung für die Kariesprävention sinnvoll erschienen. Daher wurde der Einlagerung von Fluorapatit bei der Schmelzbildung durch Trinkwasserfluoridierung oder Fluoridtabletten eine große Bedeutung zugeschrieben. Lokale Effekte, die über gelöstes Fluorid während der De- und Remineralisationsprozesse in der Mundhöhle wirken, wurden dagegen als weniger bedeutsam angesehen.

Eine Studie von Øgaard et al. [Øgaard et al., 1991] zur Kariesanfälligkeit von Haifischzähnen führte zu einem klaren Umdenken: Die Demineralisation dieser Zähne, die fast vollständig aus Fluorapatit bestehen, war zwar niedriger als bei humanen Zähnen, die aus „minderwertigem“ Hydroxylapatit mit vielen weiteren Substitutionen bestanden. Die regelmäßige Zufuhr von löslichem Fluorid reduzierte aber die Demineralisationsprozesse bei humanem Schmelz sogar noch unter das Niveau der Haifischzähne. Eine präventiv ausreichende Fluoridanreicherung bei der humanen Zahnschmelzbildung erscheint dagegen wegen der Fluorosegefahr nicht realistisch.

Daraus kann man schlussfolgern, dass die Fluoridanreicherung bei der Schmelzbildung nicht zu klinisch relevanten Auswirkungen auf die De- beziehungsweise Remineralisationsvorgänge an der Schmelzoberfläche nach dem Durchbruch führt. Auch „systemische“ Applikationsformen wie Trinkwasser-, Salz- oder Tablettenfluoridierung wirken damit vorrangig posteruptiv, also lokal im Mund [Limeback et al., 1999], und es erscheint sinnvoller, gleich den topischen Weg über Zahnpaste zu wählen, da hier gleichzeitig eine Plaqueentfernung erfolgt und die regelmäßige Mundhygiene von Anfang an habitualisiert wird.

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass der wesentliche Wirkmechanismus von Fluoriden bei der Kariesprävention in der Reduktion der Demineralisation durch kariogene Säuren und in der Verbesserung der nachfolgenden Remineralisation bedingt ist. Daraus folgt, dass Fluoride während der De- und Remineralisationsprozesse intraoral lebenslang möglichst kontinuierlich vorhanden sein sollten.

Risiko Dentalfluorose

Eine akute Fluoridintoxikation ist klinisch fast ausgeschlossen, da die therapeutische Sicherheit in der Kariesprophylaxe ausgesprochen hoch ist. Die wahrscheinlich toxische Dosis von 5 mg Fluorid pro kg Körpergewicht ist mit Präparaten zur Kariesprophylaxe kaum zu erreichen [Hellwig, 1996]: Bei einem einjährigen Kind mit einem Gewicht von acht Kilogramm sind dies 40 mg Fluorid, was beispielsweise der Menge von 160 der altersentsprechenden Fluoridtabletten entspricht.

Die sicher tödliche Dosis liegt um das Sechs- bis Zehnfache darüber. Die Sicherheitsmargen bei Zahnpasten (Abbildung 2) liegen aufgrund der niedrigeren Konzentration noch erheblich darüber. Nur bei sehr kleinen Kindern (0 bis 4 Jahre) und dem fahrlässigen Einsatz von fluoridhaltigen Reinigungspasten, Gelen und Lacken können akute, toxische Symptome hervorgerufen werden. Beim Verschlucken von geringfügigen Überdosen kann es allerdings zu Übelkeit und Erbrechen kommen.

Mourad/Splieth

Die Gefahr von klinisch relevanten Dentalfluorosen (Abbildung 3) besteht bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren, da bis dahin alle bleibenden Zähne im sichtbaren Bereich mineralisiert sind. Somit ist bis zu diesem Alter die Fluoridnutzung sorgfältig zu kontrollieren. Bei 0,05 bis 0,07 mg Fluorid pro kg Körpergewicht kommt es bei einem Teil der Kinder zu sehr leichten, weißlichen Schmelzflecken [Angmar Manson und Whitford, 1982; Baelum et al., 1987]. Das Risiko für die permanenten Frontzähne ist bei Kleinkindern am höchsten, da sie ein geringes Körpergewicht aufweisen und damit die kritische Dosis niedrig liegt. Außerdem verschlucken sie einen Teil der Kinderzahnpaste.

Zur Vermeidung von Dentalfluorosen sollte/n bei Kindern unter sechs Jahren

- vor der Fluoridnutzung eine Fluoridanamnese erhoben werden,

- die Fluoridaufnahme über Kinderzahnpaste kontrolliert werden,

- die Kombination von mehreren Fluoridpräparaten kritisch abgewogen werden,

- hochkonzentrierte Fluoridpräparate nur in der Zahnarztpraxis und sparsam aufgebracht werden.

Fluoridpräparate für Kleinkinder

Fluoride sind nicht die einzige Säule der Kariesprävention. Die Fluoridanwendung muss in ein präventives Gesamtkonzept eingebettet sein, das auch die Plaqueentfernung und Ernährungslenkung einbezieht. Die Evidenzbasis für Fluoride ist allerdings gegenüber allen anderen Präventionsansätzen am besten und daher sollten sie explizit genutzt werden. So bietet sich beim Zähneputzen neben der reinigenden Wirkung die gleichzeitige Lokalfluoridierung mit Zahnpaste an. Bei der Ernährung ist neben der Häufigkeit der Zuckerimpulse die Fluoridaufnahme im Trink- und Mineralwasser sowie in anderen Lebensmitteln zu berücksichtigen.

Insgesamt stehen zur Kariesprävention zahlreiche Fluoridpräparate zur Verfügung, aber bei Kleinkindern sollte die Aufnahme von erhöhten Dosen ausgeschlossen werden. Aufgrund der Gefahr des unkontrollierten Verschluckens ist der Einsatz von Mundspüllösungen oder Fluoridgelen daher bei Kleinkindern nicht sinnvoll. Der regelmäßige ordnungsgemäße Gebrauch von Kinderzahnpasten führt bei einer Kontrolle der anderen Fluoridquellen, insbesondere bei Ausschluss der systemischen Zufuhr über Tabletten, nicht zur Dentalfluorose (Abbildung 3).

Die Wirkung von Fluoridlacken ist wissenschaftlich hervorragend untersucht. Auch bei kleinen Kindern ermöglichen sie als professionelle Applikation einen gut dosierbaren, risikobezogenen Einsatz für Kariesprädilektionsstellen, Initialläsionen oder kariöse Defekte. Eine Metaanalyse ergab einen durchschnittlichen kariespräventiven Effekt von 46 Prozent [Marinho, 2009].

„Systemische Fluoridnutzung“

Der systematische Review- und Expertenprozess der Europäischen Akademie für Kinderzahnheilkunde [EAPD, 2019] kann sich nur auf eine schwache Evidenzbasis für die Wirksamkeit der Fluoridierung von Speisesalz stützen, da bei Einführung einer kollektiven Präventionsmaßnahme adäquate Kontrollgruppen kaum zu generieren sind. Die Salzfluoridierung dürfte allerdings bei ausreichender Dosierung wie die Trinkwasserfluoridierung aufgrund der häufigen lokalen Zuführung hocheffektiv sein, wie eine Studie aus Ghana zeigt [Jordan et al., 2018]. Daher wird die Salzfluoridierung von der WHO empfohlen und in über 30 Ländern angewendet [Marthaler und Petersen, 2005]. Allerdings nehmen kleine Kinder nur geringe Mengen Salz auf, so dass – da die industrielle Nahrungsherstellung kein fluoridiertes Salz verwendet – die Fluoridaufnahme über Salz minimal und kariespräventiv in der Regel nicht bedeutsam ist.

Fluoridtabletten wirken unbestritten bei regelmäßiger Anwendung, auch wenn dies in prospektiven, kontrollierten Studien kaum evident belegt ist und gerade in Risikogruppen die Einnahme nicht sichergestellt ist [EAPD, 2019]. Wahrscheinlich wäre nur eine elternunabhängige Gabe, zum Beispiel über eine Betreuungseinrichtung wie in der früheren DDR, geeignet, dieses Problem zu lösen.

Außerdem wirkt auch die Tablettenfluoridierung vor allem auf die im Mund vorhandenen Zähne, wenn die Tabletten gelutscht werden. Diese Wirkung ließe sich auch mit Zahnpaste erzielen, die gleichzeitig das ebenfalls notwendige Zahnputzen etabliert.

Die Tablettengabe oder „Fluoridsupplementierung“ kann in der Praxis suggerieren, dass Karies durch einen Fluoridmangel bedingt ist, weshalb dann andere Faktoren wie die Zuckeraufnahme und das Zähneputzen in den Hintergrund treten könnten und es in der Folge bei Patienten zur Vernachlässigung dieser Bausteine der Kariesprophylaxe kommt. Die systemische Gabe erfordert zwingend eine gute Fluoridanamnese und den Ausschluss anderer Fluoridquellen (Tabelle 1), insbesondere das Verschlucken von fluoridhaltiger Zahnpaste im Kleinkindalter, um das Risiko einer Dentalfluorose bei Kleinkindern [Evans et al., 1991; Ismail et al., 2008] zu vermeiden. Im Lichte dieser Erkenntnisse empfiehlt die neue europäische Richtlinie [EAPD, 2019] für die ersten zwei Lebensjahre keine Fluoridtabletten, die für rund zwei Drittel der Fluorosefälle verantwortlich sind [Pendrys, 2000], und sie bezeichnete die verfügbaren Studien zur Wirksamkeit von Fluoridtabletten als widersprüchlich, von schwacher Qualität und „verzerrt“.

Zahnpasten

Der deutliche Kariesrückgang in vielen Ländern wird insbesondere auf die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasten zurückgeführt [Walsh et al., 2010; Twetman et al., 2003; Twetman, 2009], deren kariespräventiver Effekt durch zahlreiche systematische Literaturreviews exzellent untersucht ist. Der Fluoridgehalt von Zahnpasten ist gesetzlich auf maximal 1.500 ppm festgelegt und deutsche wie europäische Richtlinien empfehlen diese maximale Konzentration einheitlich ab einem Alter von sechs Jahren [DGPZM, 2018; EAPD, 2019].

Lediglich beim Kleinkind sind fluoridreduzierte Kinderzahnpasten aufgrund der Dentalfluorosegefahr indiziert. Bei der Wahl der Altersgrenzen und Konzentrationen sind das Karies- und das Fluoroserisiko abzuwägen, hier hat aufgrund der persistierend hohen Karieswerte im Milchgebiss mit den aktuellen deutschen und europäischen Empfehlungen ein Umdenken stattgefunden.

Ähnlich wie in England und in den skandinavischen Ländern wird jetzt auch bei Kleinkindern ein Fluoridgehalt von 1.000 ppm empfohlen, die Eltern sollen allerdings die Zahnpastenmenge bei Kindern kontrollieren und bis zum Alter von zwei Jahren auf eine reiskorngroße, danach auf eine erbsengroße Menge begrenzen. Selbstverständlich ist, dass das Putzen bis zum Alter von etwa sieben Jahren durch die Eltern tatkräftig übernommen wird und die Kinder nur Übende sind (Abbildung 4).

M. Alkilzy

Da die Wirksamkeit von 500 ppm Fluorid oder weniger eher kritisch gesehen wird [Ammari et al., 2003; EAPD, 2019] sollte auch bei der deutschen Empfehlung für die Altersgruppe sechs Monate bis zwei Jahre eher die 1.000-ppm-Fluoridzahnpaste in Reiskorndosierung eingesetzt werden (Abbildungen 1 und 2).

Fluoridanamnese

Benutzen Sie... | Regelmäßig | Gelegentlich | Nein |

|---|---|---|---|

Kinderzahnpaste mit Fluoridgehalt: ……. ppm | |||

Erwachsenenzahnpaste mit Fluoriden | |||

Fluoridhaltiges Speisesalz | |||

Fluoridgelee | |||

Fluoridhaltige Mundspüllösung | |||

Fluoridtabletten, Dosierung: ……. mg | |||

Fluoridgehalt im Trinkwasser: ……. mg/l = ppm |

Tabelle 1, Eine komplette Fluoridanamnese ist gerade bei der systemischen Gabe von Fluoriden zum Beispiel durch Tabletten essenziell.

Fazit

Entsprechend dem aktuellen Stand der Wissenschaft empfehlen die deutschen und die europäischen zahnmedizinischen Fachgesellschaften das tägliche Einbürsten von fluoridhaltiger Zahnpaste als Standardprophylaxe. Für Kinder sollte dies aufgrund der weiterhin hohen Karieswerte im Milchgebiss ab dem ersten Zahn jetzt auch mit 1.000 ppm Fluoridgehalt erfolgen. Der regelmäßige ordnungsgemäße Gebrauch von Kinderzahnpasten führt bei einer Kontrolle der anderen Fluoridquellen, insbesondere bei Ausschluss der systemischen Zufuhr über Tabletten, nicht zur Dentalfluorose.

Prof. Dr. Christian H. Splieth

Abteilung Präventive Zahnmedizin & Kinderzahnheilkunde

Universität Greifswald

Fleischmannstr. 42, 17475 Greifswald

splieth@uni-greifswald.de

Literaturliste

Ammari AB, Bloch-Zupan A, Ashley PF. Systematic review of studies comparing the anti-caries efficacy of children's toothpaste containing 600 ppm of fluoride or less with high fluoride toothpastes of 1,000 ppm or above. Caries Res 2003;37:85-92.

Angmar Manson B, Whitford G: Plasma fluoride levels and enamel fluorosis in the rat. Caries Res 1982; 16: 334.

Baelum V, Fejerskov O, Manji F, Larsen M: Daily dose of fluoride and dental fluorosis. Tandlaegebladet 1987; 91: 452.

DGPZM (Deutsche Gesellschaft für Präventive Zahnmedizin).Neue Empfehlungen für Kinderzahnpasten mit Fluorid. www.dgpzm.de/neue-empfehlungen-fuer-kinderzahnpasten-mit-fluorid gesehen 16 Aug 2019

EAPD, 2019: Toumba KJ, Twetman S, Splieth C, Parnell C, van Loveren C, Lygidakis NΑ. Guidelines on the use of fluoride for caries prevention in children: An updated EAPD policy document. Eur Arch Paediatr Dent 2019 in press

Evans RW, Stamm JW. An epidemiologic estimate of the critical period during which human maxillary central incisors are most susceptible to fluorosis. J Public Health Dentistry 1991;51:251-259.

Fejerskov, O., Ekstrand, J. Burt, B (Hrsg.): Fluoride in dentistry. 2nd edition, Munksgaard, Kopenhagen 1996.

Ismail AI, Hasson H. Fluoride supplements, dental caries and fluorosis: A systematic review. J Am Dent Assoc 2008;139:1457-1468.

Jordan RA, Schulte A, Bockelbrink AC, Puetz S, Naumova E, Wärn LG, Zimmer S. Caries-Preventive Effect of Salt Fluoridation in Preschool Children in The Gambia: A Prospective, Controlled, Interventional Study. Caries Res. 2018 Jan;51(6):596-604.

Limeback H: A re-examination of the pre-eruptive and post-eruptive mechanism of the anti-caries effects of fluoride: is there any anti-caries benefit from swallowing fluoride? Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 62.

Marinho VC. Cochrane reviews of randomized trials of fluoride therapies for preventing dental caries. Eur Arch Paediatr Dent. 2009 Sep;10(3):183-91.

Marthaler TM, Petersen PE. Salt fluoridation--an alternative in automatic prevention of dental caries. Int Dent J 2005;55:351-358.

Øgaard, B., Rølla, G., Ruben, J., Dijkman, T., Arends, J.: Effect of fluoride mouthrinsing on caries lesion development in shark enamel: an in situ caries model study. Scand J Dent Res 99, 372-377 (1991).

Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003;61:347-355.

Twetman S. Caries prevention with fluoride toothpaste in children: an update. Eur Arch Paediatr Dent 2009;10:162-167.

Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD007868.