Therapie einer anterioren Diskuseinklemmung mittels Eminektomie

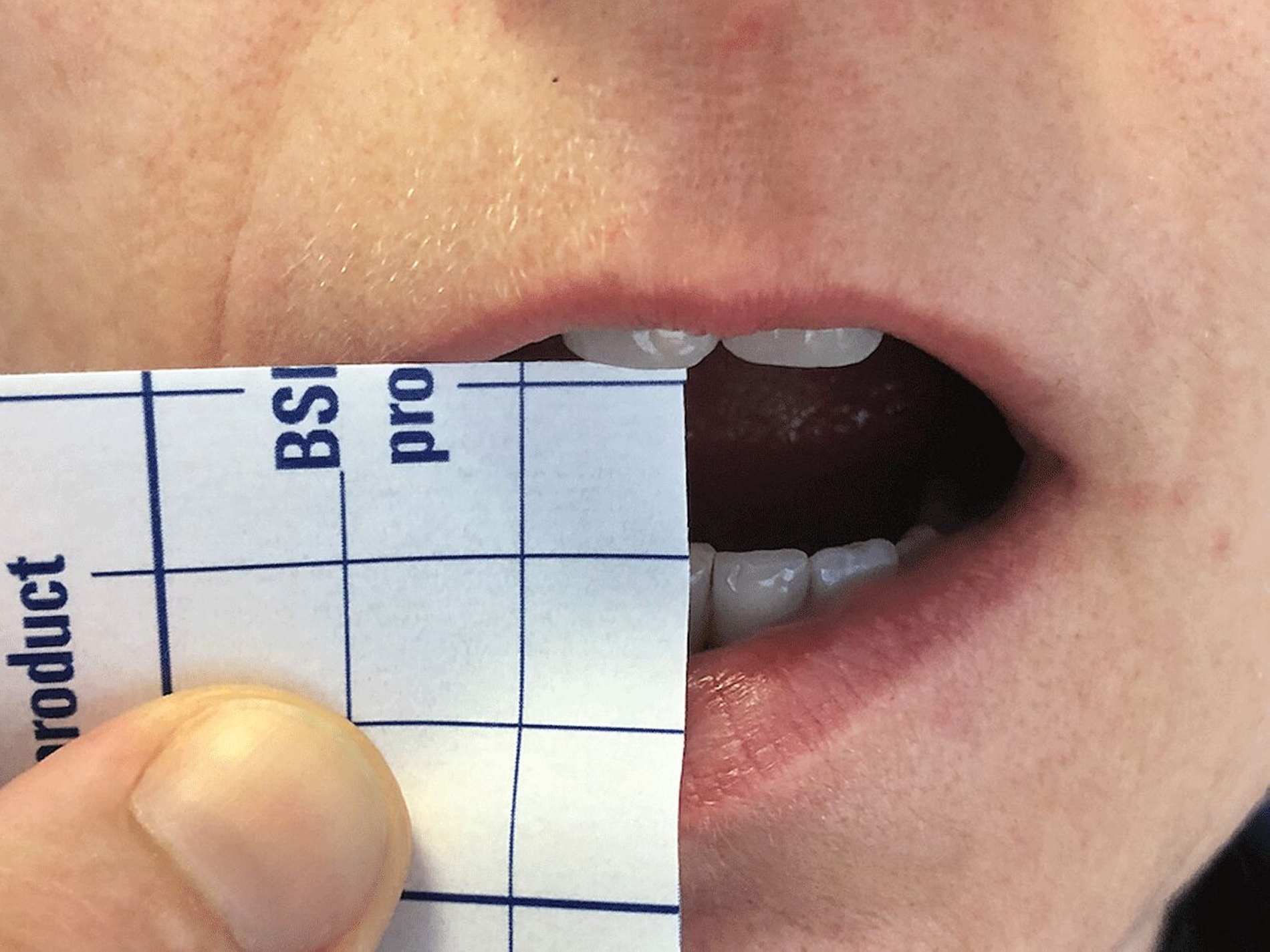

Eine 42-jährige gesunde Patientin stellte sich mit einer Bewegungseinschränkung des Unterkiefers vor. Durch eine schmerzhafte Einklemmung im Bereich des Kiefergelenks rechts kam es zu einer kombinierten Kieferklemme und -sperre, die in einer bei circa 1 cm Schneidkantendistanz federnd-fixierten Mundöffnungsstörung resultierte (Abbildung 1). Die Beschwerden begannen anamnestisch vor ungefähr drei Jahren mit rezidivierenden Schmerzen und Bewegungsstörungen, wobei sich insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten eine progrediente Verschlechterung mit weiterer Einschränkung der Mundöffnung gezeigt hatte.

Während sowohl Subluxationstendenz als auch die rezidivierende Diskusdislokation schon seit Längerem bekannt waren, zeigte ein Befreiungsmanöver zur Diskusreposition zunehmend weniger Wirkung. Die Patientin hatte bereits vor einem Jahr mit einer Schienen- und Physiotherapie begonnen, hierunter war es zu einer leichten Besserung der Schmerzsymptomatik, aber nicht zu einer nachlassenden Bewegungseinschränkung gekommen.

Inzwischen war ihr eine selbstständige Reposition ebenso wie ein vollständiger Kieferschluss nicht mehr möglich.

Die Mundöffnung konnte aktiv um maximal 5 mm erweitert werden. Auch in der passiven Führung konnte die Patientin ihren Kiefer nicht vollständig schließen. Bei erneuter Mundöffnung kam es sofort wieder zu einer Einklemmung. Eine passive Erweiterung der Mundöffnung war bis zum schmerzbedingten Abbruch bis 2 cm möglich. Über beiden Kiefergelenken bestand ein Klicken, die Kaumuskulatur war weich und bis auf den Bereich direkt über dem rechten Kiefergelenk lagen keine Druckdolenzen vor. Klinisch lag damit ein „Closed Lock“-Syndrom vor.

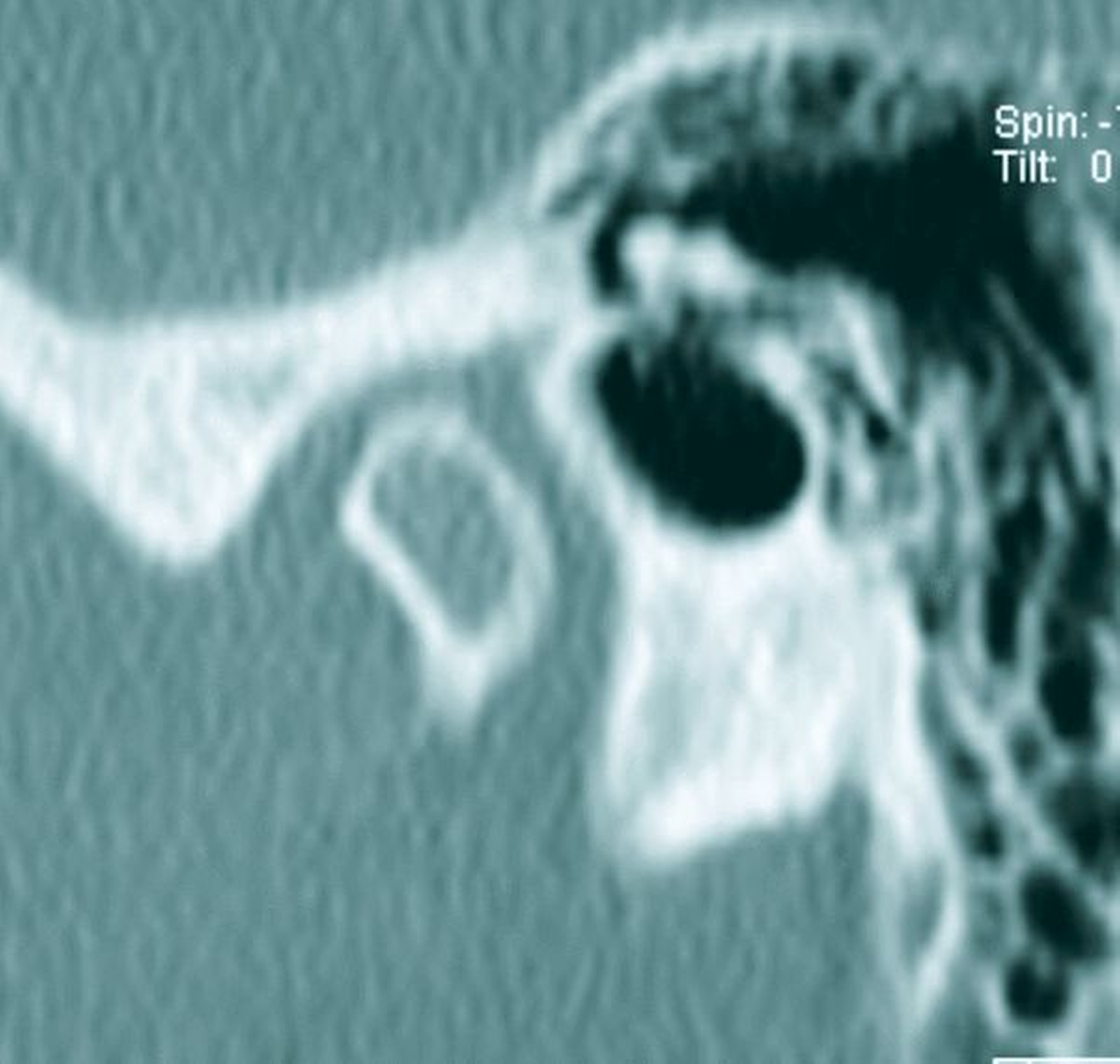

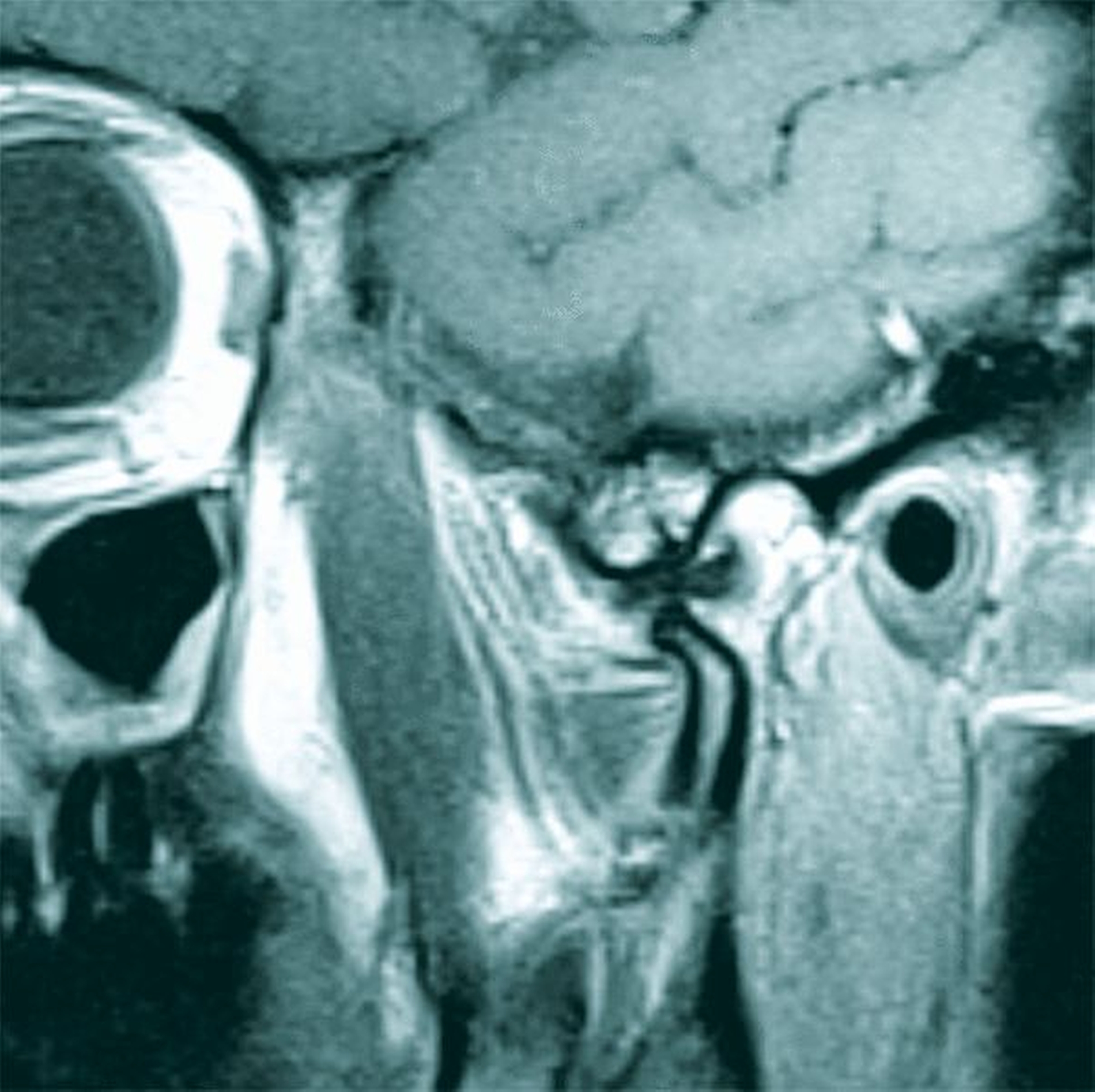

Neben der klinischen Untersuchung wurden eine digitale Volumentomografie (DVT) zum Ausschluss einer knöchernen Veränderung und eine Magnetresonanztomografie (MRT) der Kiefergelenke mit dynamischer Bildsequenz in Funktion angefertigt. Während sich die knöcherne Situation unauffällig mit einem normalweiten Gelenkspalt und normal konturiertem Kiefergelenk darstellte (Abbildung 2), zeigte sich in der MRT eine anteriore Diskuseinklemmung am rechten Kiefergelenk ohne Reposition (Abbildung 3). Der Diskus wies keine ausgeprägten Destruktionszeichen auf, wobei ein moderates Kiefergelenksödem rechts, bildmorphologisch passend zu einer beginnenden Arthritis, zu beobachten war.

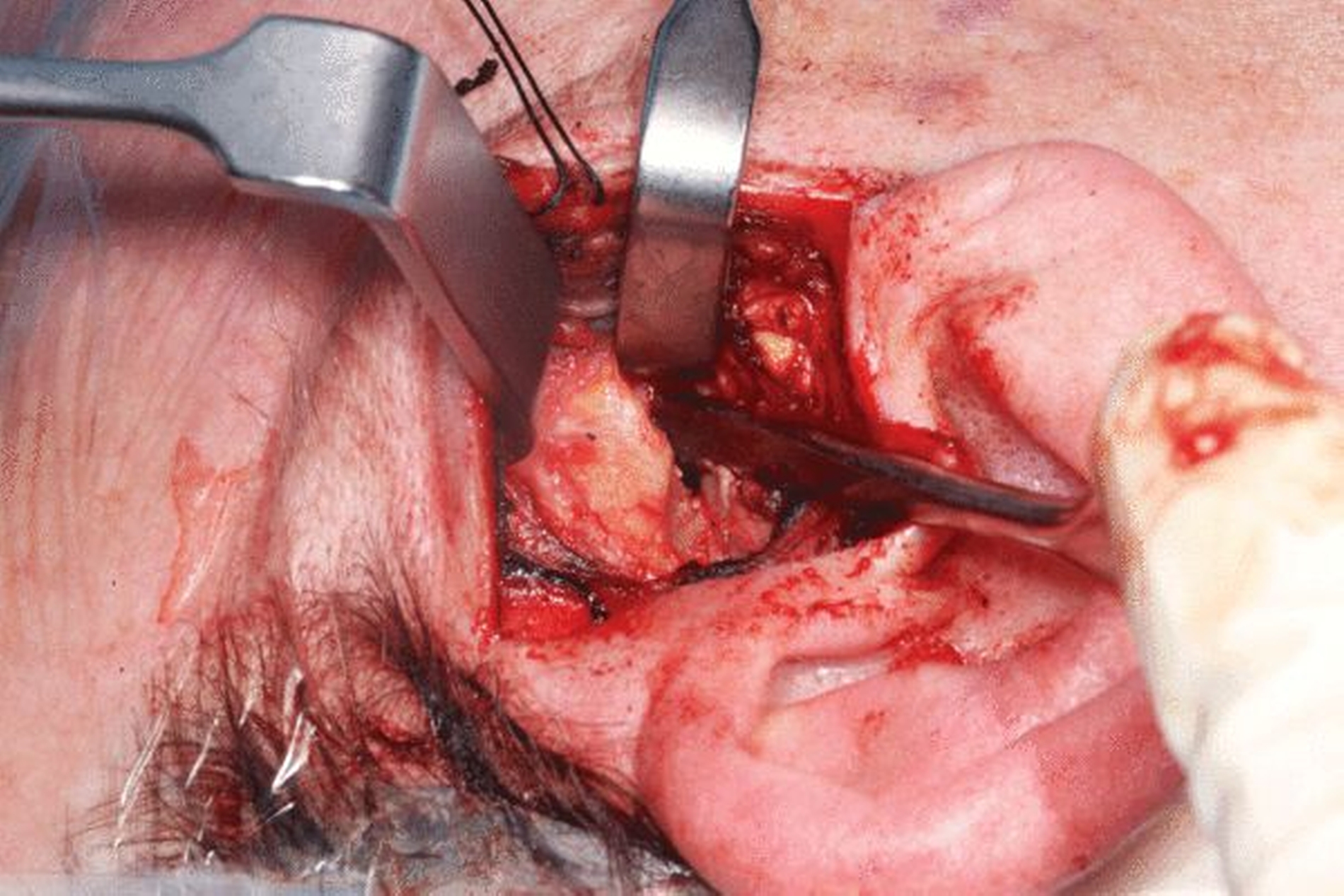

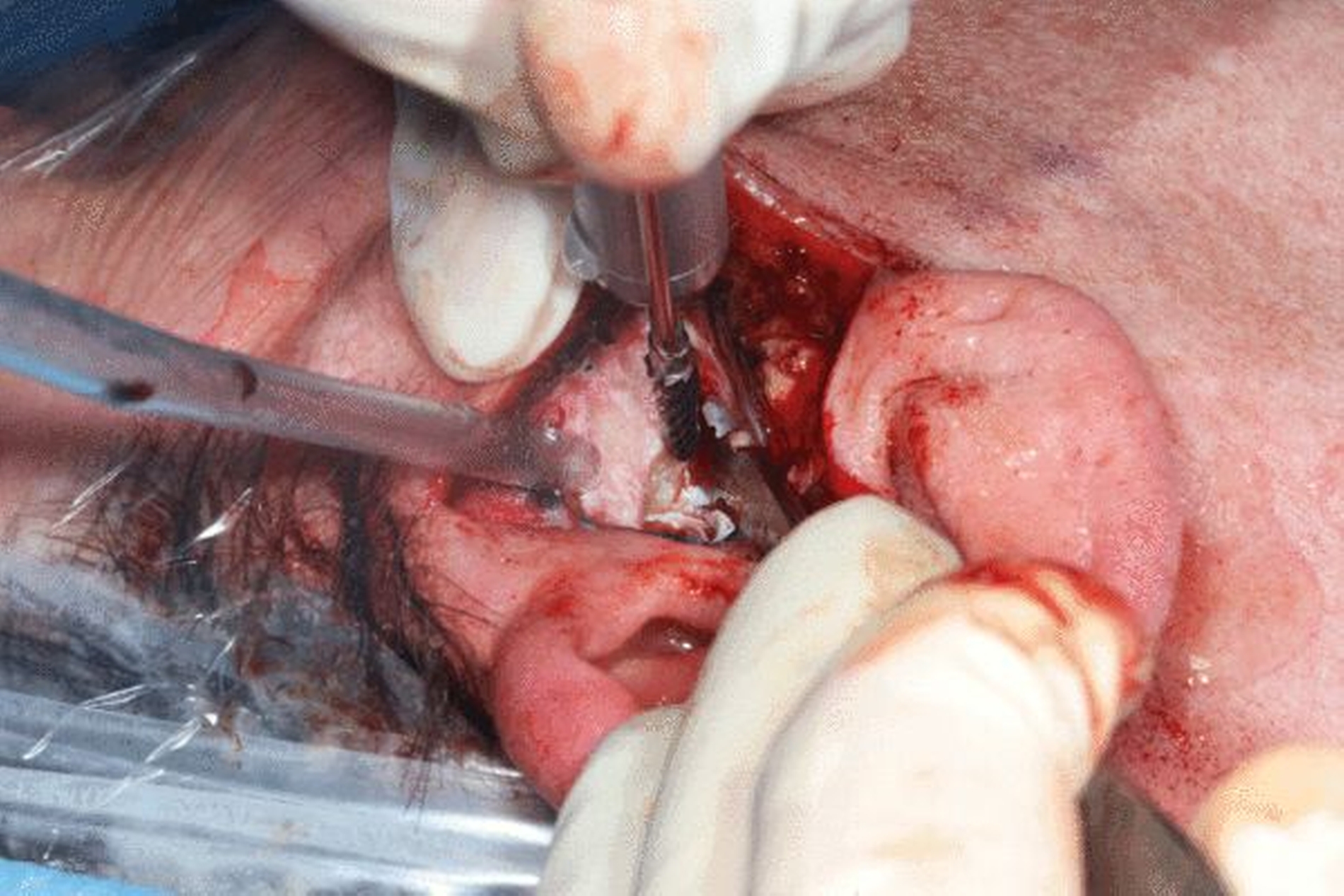

Nach Fehlschlagen der konservativen Therapie bestand die Indikation zur operativen Therapie, hierbei fiel die Entscheidung zur Eminektomie (Abtragung des vorderen Gelenkhöckers) mit Repositionierung des Diskus. Der Eingriff wurde komplikationslos in Intubationsnarkose durchgeführt (Abbildungen 4 und 5). Postoperativ zeigte sich direkt eine Verbesserung der Mundöffnung auf 3,5 cm Schneidkantendistanz (Abbildung 6).

Einklemmungserscheinungen traten nicht mehr auf. Eine begleitende Physiotherapie zur Kräftigung der Gelenkführung wurde in der Rehabilitationsphase ab dem vierten postoperativen Tag durchgeführt. Luxationsereignisse traten nicht auf. Die Mundöffnungs- und Bewegungsfreiheit ist auch nach neun Monaten stabil.

Diskussion

Schmerzen im Kiefergelenk sind mit Schwierigkeiten beim Öffnen oder Schließen des Mundes, mit Klicken, Krepitationen und Schmerzen beim Kauen verbunden, die auf die Ohren, die Schläfen, die obere Schulter und den Hals der betroffenen Seite ausstrahlen können. Die häufigsten Ursachen für Schmerzen im Kiefergelenk sind posttraumatische Hämarthosen, Arthrosen, Hypermobilitäten und Diskusverlagerungen, dystrophische Verkalkungen, degenerative Veränderungen im Meniskus, myofasziale Schmerzstörungen und rheumatoide Arthritiden. Vor der Planung einer Behandlungsstrategie ist es wichtig, die Ätiologie zu identifizieren.

Wenn bei Patienten, die über Schmerzen klagen, der verlagerte Meniskus nach dem Öffnen und Schließen des Mundes seine ursprüngliche anatomischen Position wieder einnimmt, liegt eine Diskusdislokation mit Reposition vor [Chakraborty, 2007]. Im Laufe der Zeit kann die Dislokation mit Reposition zur Dislokation ohne Reposition fortschreiten. Sobald der Meniskus disloziert und nicht mehr zurückverlagert, können die über das Gelenk ausgeübten Kräfte zu einer Degeneration des bilaminaren Gewebes, einer Perforation oder sogar einer Osteoarthrose führen [Nickerson und Moystad, 1982; Dimitroulis, 2005].

Dementsprechend sollte eine Behandlung durchgeführt werden, wenn zwölf Wochen nach der Diskusverlagerung ohne Reduktion keine signifikante Verbesserung eintritt. Die anteriore Diskusverlagerung ohne Reposition stellt somit eine spezifische Pathologie dar, die Kiefergelenkschmerzen und eine eingeschränkte Mundöffnung (schmerzhafte Verriegelung) verursachen kann und zuweilen als „Closed Lock“ bezeichnet wird [Okeson, 2007].

Während ungefähr 40 Prozent aller Patienten mit CMD eine Verlagerung des Diskus articulare aufweisen, liegt eine Verlagerung ohne Reposition in zwei bis acht Prozent der Fälle vor [Al-Baghdadi et al., 2014; Miernik und Wieckiewicz, 2015]. Die genaue Ätiologie ist unklar, aber es existieren einige mögliche Gründe wie Parafunktionen – zum Beispiel Bruxismus –, anatomische Faktoren, Traumata oder allgemeine Hypermobilität der Gelenke, die eine Schlüsselrolle bei Veränderungen der Kiefergelenkstruktur spielen könnten [Miernik und Wieckiewicz, 2015].

Die Therapie der anterioren Diskusdislokation beinhaltet im Großen und Ganzen drei Modalitäten:

Nicht-invasiv / konservativ: Patientenschulung und Selbstbehandlung, Schienen- und Physiotherapie sowie Kombinationen der einzelnen Punkte;

Minimal-invasiv: Kiefergelenkslavage/ Arthrozentese;

Invasiv-chirurgisch: endoskopische und offene Gelenkseingriffe.

Die initiale Behandlung sollte konservativer Natur sein, wobei bei nach sechs Monaten persistierenden Beschwerden und bei einer klinisch morphologisch nachweisbaren Veränderung des Gelenks, die durch adäquate und konsequente konservative Therapie nicht beseitigt werden kann, die chirurgischen Optionen in Betracht gezogen werden sollten [Miernik und Wieckiewicz, 2015; Candirli et al., 2017].

Die Wahl der jeweiligen chirurgischen Modalität beruht vor allem auf der Erfahrung des Operateurs, da in der Literatur nur eingeschränkte Evidenz bezüglich der Operationstechnik mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit und der geringsten Morbidität existiert [Al-Baghdadi et al., 2014; Candirli et al., 2017].

Die Eminektomie stellt eine valide Methode im Falle eines „Closed Lock“ zur Erzielung einer verbesserten Diskusbeweglichkeit dar [Stassen und Currie, 1994; Chakraborty, 2007], wobei auch Alternativansätze wie die Diskusreposition mit Fixierung des reponierten Knorpels an der Dorsalseite des Gelenkes, Ersatz des Diskus durch beispielsweise Silikoninterponate oder die Diskektomie mit und ohne Einlage von autologen Transplantaten berücksichtigt werden müssen [Candirli et al., 2017]. Das Hauptziel der Eminektomie ist die Beseitigung mechanischer Störungen des Kiefergelenk-Meniskus, der anteromedial zwischen Kondylus und Tuberculum articulare liegt. Die Eminektomie wurde in dem vorliegenden Fall analog zur Literatur [Candirli et al., 2017] als chirurgischer Eingriff der Wahl präferiert, da die folgenden Kriterien vorlagen: lokalisierte Kiefergelenksschmerzen, starke Kiefergelenksgeräusche und mechanische Störungen während der Bewegung sowie fehlende ossäre Pathologien und ein gesund erscheinender Meniskus ohne Perforationen.

Dr. Elisabeth Goetze

Assistenzärztin / wissenschaftliche Mitarbeiterin

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Universitätsmedizin Mainz

Augustplatz 2, 55131 Mainz

PD Dr. Dr. Peer W. Kämmerer, M.A., FEBOMFS

Leitender Oberarzt /Stellvertretender Klinikdirektor

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Universitätsmedizin Mainz

Augustplatz 2, 55131 Mainz

Literaturliste

Al-Baghdadi, M., J. Durham, V. Araujo-Soares, S. Robalino, L. Errington and J. Steele (2014). „TMJ Disc Displacement without Reduction Management: A Systematic Review.“ J Dent Res 93(7 Suppl): 37S-51S.

Candirli, C., M. Demirkol, O. Yilmaz and S. Memis (2017). „Retrospective evaluation of three different joint surgeries for internal derangements of the temporomandibular joint.“ J Craniomaxillofac Surg 45(5): 775-780.

Chakraborty, S. K. (2007). „Eminectomy for the Management of Closed Lock of Temporomandibular Joint.“ Med J Armed Forces India 63(4): 384-385.

Dimitroulis, G. (2005). „The prevalence of osteoarthrosis in cases of advanced internal derangement of the temporomandibular joint: a clinical, surgical and histological study.“ Int J Oral Maxillofac Surg 34(4): 345-349.

Miernik, M. and W. Wieckiewicz (2015). „The Basic Conservative Treatment of Temporomandibular Joint Anterior Disc Displacement Without Reduction--Review.“ Adv Clin Exp Med 24(4): 731-735.

Nickerson, J. W., Jr. and A. Moystad (1982). „Observations on individuals with radiographic bilateral condylar remodeling.“ J Craniomandibular Pract 1(1): 20-37.

Okeson, J. P. (2007). „Joint intracapsular disorders: diagnostic and nonsurgical management considerations.“ Dent Clin North Am 51(1): 85-103, vi.

Stassen, L. F. and W. J. Currie (1994). „A pilot study of the use of eminectomy in the treatment of closed lock.“ Br J Oral Maxillofac Surg 32(3): 138-141.