Neuartige Komposite zur vereinfachten Füllungstherapie

Umfangreiche Übersichtsarbeiten belegen die sichere Anwendbarkeit von direkten adhäsiven Kompositrestaurationen im kaulasttragenden Seitenzahnbereich mit geringen jährlichen Verlustraten von circa 2 Prozent [Manhart et al., 2004; Beck et al., 2015]. In Kombination mit der Adhäsivtechnik ermöglichen Komposite rein defektorientierte Versorgungen bei maximaler Schonung der noch verbliebenen gesunden Zahnhartsubstanz.

Kontinuierliche Verbesserungen im Bereich der Adhäsivsysteme und Komposittechnologie sowie weiterentwickelte klinische Applikationstechniken [Attin und Tauböck, 2017; Staehle, 2019] führen dazu, dass das Indikationsspektrum direkter Kompositrestaurationen zunehmend erweitert wird und keine klare Grenze mehr zu indirekten Versorgungen erkennen lässt [Rothmeier et al., 2019]. Selbst komplexe Bisshöhenrekonstruktionen können heutzutage mit direkten adhäsiven Kompositaufbauten vorhersehbar durchgeführt werden, wie klinische 5,5-Jahres-Daten zeigen [Attin et al., 2012].

Während der Fokus der Biomaterialforschung lange Zeit auf der Optimierung der mechanischen und der ästhetischen Eigenschaften dentaler Komposite sowie auf der Verbesserung ihrer Abrasionsstabilität lag, orientieren sich aktuelle Entwicklungen auch am Wunsch vieler Zahnärzte nach einer vereinfachten, weniger fehleranfälligen und zugleich zeitsparenden Füllungstherapie. Bestrebungen, Kompositmaterialien ohne die Anwendung eines Adhäsivsystems und damit ohne techniksensitive Konditionierungsmaßnahmen an der Zahnhartsubstanz zu befestigen, haben zur Einführung selbstadhäsiver Komposite geführt, die neben einer vereinfachten Anwendung zeitliche Vorteile versprechen.

Ein anderer Ansatz, Fehlerquellen im Rahmen der Füllungstherapie zu reduzieren und den Arbeitsablauf zu beschleunigen, wurde bei der Entwicklung von Bulk-Fill-Kompositen verfolgt, die im Vergleich zu herkömmlichen Komposit-Füllungsmaterialien deutlich erhöhte Inkrement-Schichtstärken und damit eine vereinfachte und zeitsparende Applikationstechnik ermöglichen.

Selbstadhäsive Komposite

Aufgrund der großen Beliebtheit der selbstadhäsiven Befestigungs-Kompositmaterialien wurden auch für den Einsatz in der direkten Füllungstherapie selbstadhäsive Komposite entwickelt. Diese Komposite sollen einen sicheren Verbund zur Zahnhartsubstanz ohne separate Konditionierung und ohne Applikation eines Adhäsivsystems erzielen. Das Funktionsprinzip basiert auf funktionellen Monomeren der niedrigviskösen Komposite, die zu einer Ätzung der Zahnhartsubstanz führen und eine chemische Bindung zum Hydroxylapatit eingehen.

Das erste auf den Markt gebrachte selbstadhäsive Komposit „Vertise Flow“ (Kerr, Orange, CA, USA) enthält Glycerolphosphat-Dimethacrylat (GPDM) als funktionelles Monomer, dessen saure Phosphatgruppe zum einen die Zahnhartsubstanz ätzt und damit eine mikroretentive Oberfläche erzeugt und zum anderen chemisch an das Kalzium der Zahnhartsubstanz binden kann. Über Methacrylatgruppen erfolgt eine Vernetzung mit anderen Monomeren, wodurch die mechanische Festigkeit maßgeblich bestimmt wird [Blunck, 2012].

Weitere in selbstadhäsiven Kompositen eingesetzte funktionelle Monomere sind 4-Methacryloxyethyltrimellitsäure (4-MET) (Bestandteil von Fusio Liquid Dentin; Pentron Clinical, Orange, CA, USA), das über Carboxylgruppen (ähnlich wie bei Glasionomerzementen) eine Haftung zur Zahnhartsubstanz eingeht sowie 10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat (10-MDP) (Bestandteil von Constic; DMG, Hamburg, Deutschland). Insbesondere für 10-MDP konnten stabile chemische Bindungen zu Hydroxylapatit nachgewiesen werden [Yoshida et al., 2004].

Unabhängig von den enthaltenen Monomeren müssen selbstadhäsive fließfähige Komposite aktiv für circa 20 Sekunden in die Zahnhartsubstanz einmassiert werden. Durch die aktive Applikation wird die Interaktion zwischen den sauren Monomeren und der Substratoberfläche verbessert [Vichi et al., 2013]. Des Weiteren ist zu beachten, dass selbsthaftende fließfähige Komposite (sogenannte „Flowables“) im Unterschied zu konventionellen Flowables nur in einer sehr dünnen ersten Schicht von circa 0,5 mm auf die Zahnhartsubstanz appliziert werden sollen.

In Laboruntersuchungen zeigten selbstadhäsive Komposite sowohl auf Schmelz als auch auf Dentin nicht nur schlechtere Haftwerte im Vergleich zum klinisch langzeitbewährten Etch-and-Rinse-System „Optibond FL“ (Kerr), sondern auch im Vergleich zu vereinfachten Ein-Schritt-Self-Etch-Adhäsiven [Juloski et al., 2012; Poitevin et al., 2013; Vichi et al., 2013; Brueckner et al., 2017; Peterson et al., 2018]. Insbesondere nach Temperatur-Wechselbadbelastung wurden für selbstadhäsive Komposite stark reduzierte Haftwerte ermittelt [Brueckner et al., 2017]. Die Haftung am Schmelz kann durch vorgängiges Ätzen mit Phosphorsäure verbessert werden [Juloski et al., 2012]. Allerdings steht dieser zusätzliche Arbeitsschritt dem Grundgedanken eines selbstadhäsiven ohne separate Konditionierung haftenden Komposits entgegen.

Trotz der reduzierten Schmelz- und Dentinhaftung konnte für Vertise Flow ein besserer Randschluss im Vergleich zu Ein-Schritt-Self-Etch-Adhäsiven nachgewiesen werden [Vichi et al., 2013]. Aufgrund der hydrophilen Monomere zeigt Vertise Flow eine hygroskopische Expansion, so dass das vergleichsweise gute Randverhalten auf eine Kompensation der Polymerisationskontraktion durch Wasseraufnahme zurückzuführen sein könnte [Wei et al., 2011].

Allerdings steigert die Wasseraufnahme die Hydrolyseanfälligkeit des Füllungsmaterials. Darüber hinaus wurde im Vergleich zu einem klassischen Drei-Schritt-Etch-and-Rinse-System (Optibond FL; Kerr) bei selbstadhäsiven Kompositen ein höherer Anteil undichter Füllungsränder beobachtet [Celik et al., 2015]. In einer randomisierten klinischen Studie wiesen zudem 67 Prozent der mit dem selbstadhäsiven Komposit Fusio Liquid Dentin (Pentron Clinical) versorgten nicht-kariösen zervikalen Läsionen bereits nach sechs Monaten Retentionsverluste auf, während in der Kontrollgruppe (Optibond FL, Kerr) keine Retentionsverluste auftraten [Çelik et al., 2015].

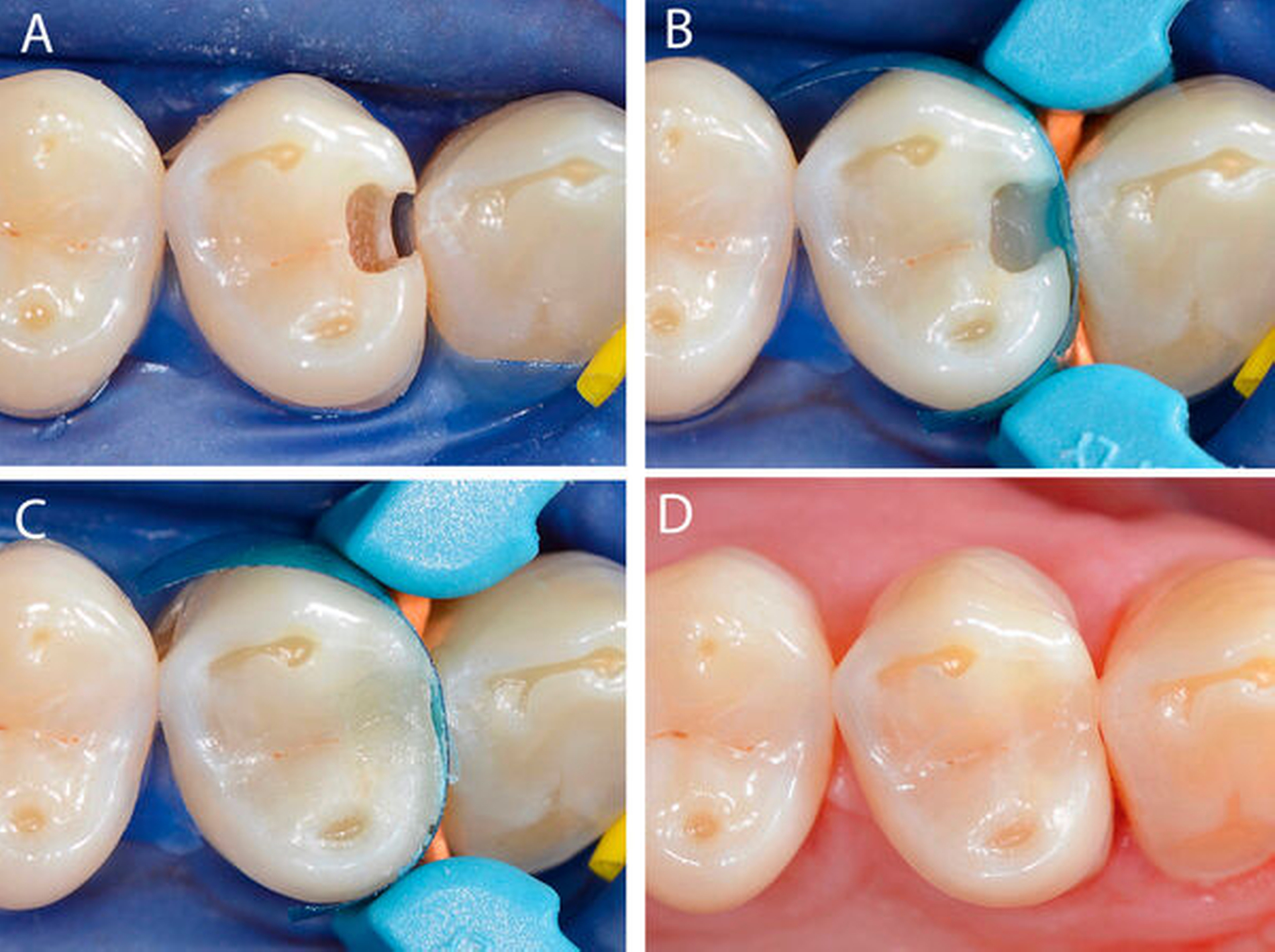

Überschichtung eines fließfähigen Bulk-Fill-Komposits

Bulk-Fill-Komposite

Eine Arbeitserleichterung und -beschleunigung versprechen auch Bulk-Fill-Komposite. Während konventionelle lichthärtende Kompositmaterialien in einzelnen, maximal circa 2 mm dicken Schichten appliziert und ausgehärtet werden müssen, können diese auch in deutlich höheren Schichtstärken von 4 bis 5 mm lichtpolymerisiert werden [Alrahlah et al., 2014; Zorzin et al., 2015; Tauböck et al., 2017]. Bulk-Fill-Komposite lassen sich anhand ihrer Viskosität in zwei Gruppen einteilen:

fließfähige (niedrigvisköse) und

modellierbare (hochvisköse) Materialien

Die Viskositätsunterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unterschiedliche Anteile an enthaltenen anorganischen Füllkörpern. Niedrigvisköse Bulk-Fill-Komposite weisen einen reduzierten Füllkörperanteil und in der Folge schlechtere mechanische Eigenschaften im Vergleich zu hochviskösen Kompositen auf [Ilie et al., 2013]. Daraus ergibt sich die klinische Konsequenz, dass die fließfähigen Bulk-Fill-Materialien bei der Restauration bleibender Zähne mit einer circa 2 mm dicken okklusalen Deckfüllung aus einem herkömmlichen Hybridkomposit (oder einem hochviskösen Bulk-Fill-Komposit) überschichtet werden müssen (Abbildung 1), während mit hochviskösen Bulk-Fill-Kompositen die gesamte Zahnkavität in einem Zug restauriert werden kann, sofern die vom Hersteller angegebene Schichtstärke nicht überschritten wird [Tauböck und Attin, 2016; Ilie, 2017].

Eine Sonderstellung nimmt das hochgefüllte Bulk-Fill-Material „SonicFill“ (Kerr) ein, das mittels eines speziellen Handstücks schallaktiviert in die Kavität appliziert wird. Dadurch wird das Material von einer festen in eine fließfähige Konsistenz überführt, so dass es sich besser an die Kavitätenwände adaptiert. Nach Beendigung der Schallaktivierung am Ende des Füllvorgangs steigt die Viskosität wieder an und das Material erlangt eine modellierbare Konsistenz.

Um auch bei hohen Inkrement-Schichtstärken eine ausreichende Lichtpolymerisation bis in die Tiefe des Materials zu erreichen, sind Bulk-Fill-Komposite in der Regel deutlich transluzenter eingestellt als konventionelle Komposite [Bucuta und Ilie, 2014]. Ein weiterer, in den Bulk-Fill-Kompositen „Tetric PowerFill“ und „Tetric PowerFlow“ der Firma Ivoclar Vivadent umgesetzter Ansatz zur Erhöhung der Polymerisationstiefe besteht im Einsatz eines zusätzlichen, germaniumbasierten Photoinitiators (Ivocerin), der verglichen mit Campherchinon eine deutlich höhere Lichtreaktivität aufweist, so dass auch bei wenig zur Verfügung stehenden Photonen eine ausreichende Polymerisation initiiert werden kann [Moszner et al., 2008].

Obwohl einige Bulk-Fill-Materialien laut Hersteller mit sehr kurzen Belichtungszeiten von 10 s ausgelobt werden, zeigen Forschungsdaten, dass längere Belichtungszeiten zwischen 20 und 30 s notwendig sind, um hochvisköse Bulk-Fill-Komposite in 4 mm Schichtstärke mithilfe von Polymerisationslampen mit circa 1.200 mW/cm2 Lichtintensität ausreichend auszuhärten [Tarle et al., 2015; Miletic et al., 2017]. Dabei ist zu beachten, dass die unter Laborbedingungen applizierten Lichtintensitäten klinisch – aufgrund einer eingeschränkten Kavitäten-Zugänglichkeit und daraus resultierenden Belichtungen des Komposits aus größeren Entfernungen – häufig nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass in der Regel eine Anpassung der Belichtung durch eine Verlängerung der Polymerisationszeit erfolgen sollte.

Um die Applikation großer Mengen Komposit in einem Zug im Sinne eines Bulk-Fillings zu ermöglichen, war es neben der Sicherstellung einer ausreichenden Materialdurchhärtung notwendig, die während der Polymerisation auf den adhäsiven Verbund einwirkenden Schrumpfungskräfte zu minimieren. Übersteigen diese infolge der Polymerisationskontraktion des applizierten Kompositmaterials auftretenden Zugkräfte die an den Kavitätenwänden etablierten Haftkräfte, so entstehen Randspalten, die wiederum zu klinischen Problemen wie Sekundärkaries und postoperativen Hypersensibilitäten führen können.

Mithilfe von Inkrement-Schichttechniken, die zum einen das Volumen der jeweils auszuhärtenden Kompositportionen reduzieren und zum anderen die Möglichkeit bieten, den C-Faktor (= Verhältnis von gebundener zu freier (ungebundener) Kompositoberfläche) positiv zu beeinflussen, lassen sich auf den adhäsiven Verbund einwirkende Schrumpfungskräfte verringern [Park et al., 2008]. Bei Bulk-Fill-Kompositen kommen spezielle Monomerverbindungen, Polymerisationsmodulatoren beziehungsweise Schrumpfungsstress-Relaxatoren zum Einsatz, die zu einer im Vergleich zu konventionellen Hybridkompositen reduzierten Schrumpfungskraftentwicklung führen [Ilie und Hickel, 2011; El-Damanhoury und Platt, 2014; Tauböck et al., 2014].

Eine aktuelle Forschungsarbeit konnte für ein auf Ormocer-Technologie basierendes hochvisköses Bulk-Fill-Komposit (Admira Fusion x-tra, VOCO, Cuxhaven, Deutschland) eine besonders geringe Schrumpfungskraftentwicklung nachweisen, die sowohl aus der geringen Polymerisationskontraktion als auch aus den guten kinetischen Eigenschaften des Materials resultiert [Tauböck et al., 2019]. In dieser Studie zeigte innerhalb der Gruppe der Bulk-Fill-Flows das Material „SDR“ (Dentsply Sirona, Bensheim, Deutschland), das einen stressrelaxierenden Modulator in der Matrix enthält, die geringsten Schrumpfungskräfte [Tauböck et al., 2019].

Eine In-vitro-Studie der Marburger Arbeitsgruppe ergab, dass bei Verwendung von SDR (4-mm-Basisschicht) plus Deckschicht aus konventionellem Komposit nach thermomechanischer Belastung keine Beeinträchtigung der Randintegrität im Vergleich zu konventionellen Kompositen, die in 2 mm dicken horizontalen Schichten eingebracht wurden, zu verzeichnen war [Roggendorf et al., 2011].

Klinische Daten belegen die sichere Anwendung von Bulk-Fill-Kompositen. Eine randomisierte klinische 6-Jahres-Studie verglich die Kombination SDR (4 mm) plus Ceram X mono (Deckschicht) mit in 2-mm-Inkrementen geschichteten Ceram-X-mono-Füllungen unter Anwendung des Ein-Schritt-Self-Etch-Adhäsivs Xeno V (Dentsply Sirona).

Zwischen beiden Gruppen konnte kein signifikanter klinischer Unterschied festgestellt werden, bei einer in beiden Gruppen sehr geringen jährlichen Verlustrate von 1,0 Prozent [van Dijken und Pallesen, 2017]. Von der Münchner Arbeitsgruppe liegen sogar klinische 10-Jahres-Daten zum hochviskösen Bulk-Fill-Komposit QuiXfil (Dentsply Sirona) vor, das in 4-mm-Schichtstärke in Kombination mit dem Ein-Schritt-Self-Etch-Adhäsiv Xeno III (Dentsply Sirona) verwendet und gegen Tetric Ceram (Ivoclar Vivadent) in 2-mm-Schichtstärke in Kombination mit Syntac Classic (Ivoclar Vivadent) untersucht wurde [Heck et al., 2018]. Auch hier wurden geringe jährliche Verlustraten mit 1,3 Prozent für Tetric Ceram und 2,3 Prozent für QuiXfil ermittelt, die sich statisch nicht signifikant voneinander unterschieden.

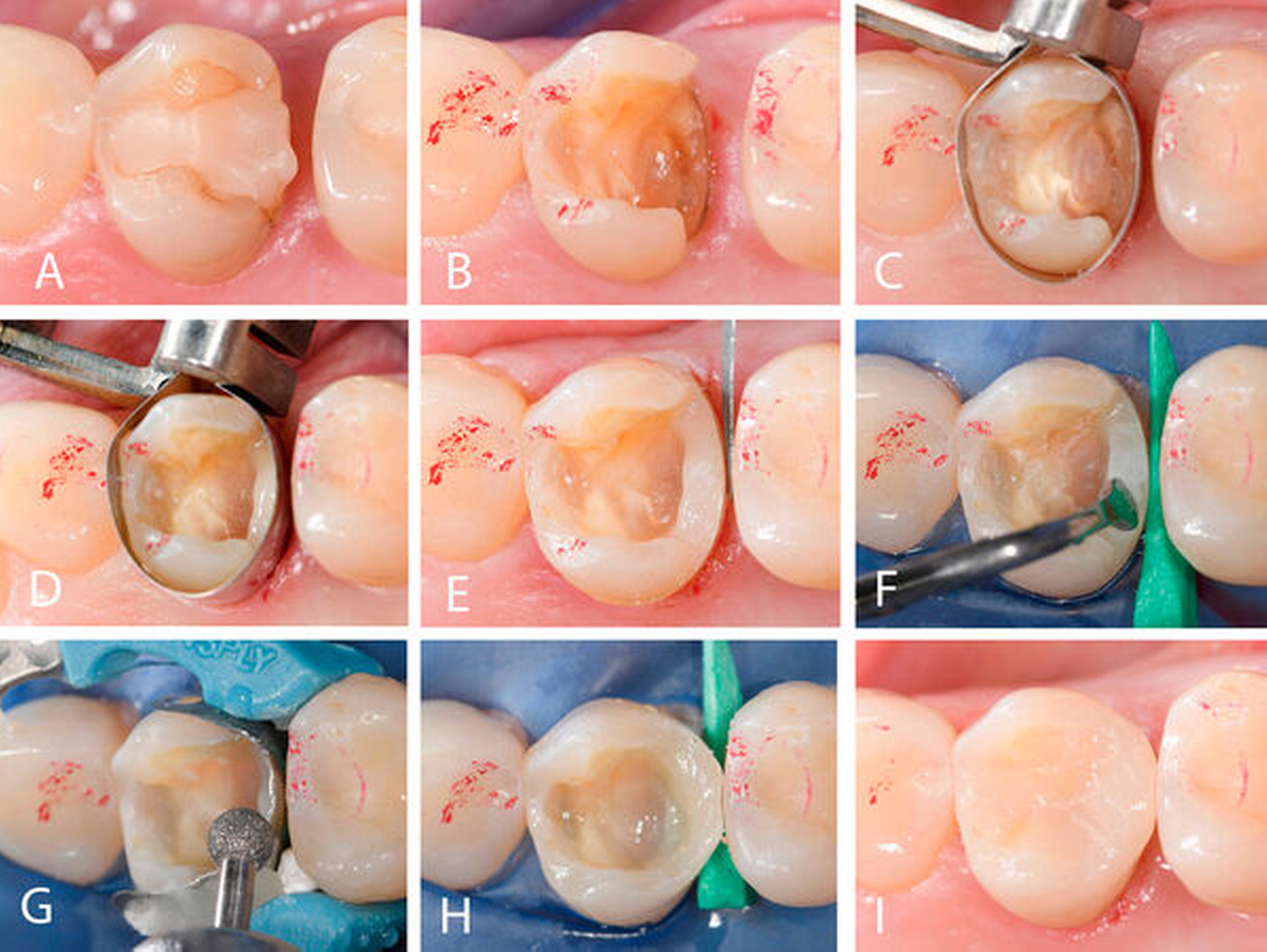

Bulk-Fill-Komposite sind sowohl in der fließfähigen als auch in der modellierbaren Variante zur Restauration sämtlicher Seitenzahnkavitäten geeignet. Abbildung 2 zeigt die Verwendung eines fließfähigen Bulk-Fill-Komposits im Rahmen der Versorgung einer tiefen approximalen Seitenzahnkavität. Dabei wurden zunächst entsprechend der Stufenelevationstechnik subgingival liegende Kavitätenränder mithilfe einer Kompositstufe in supragingivale Bereiche verlagert.

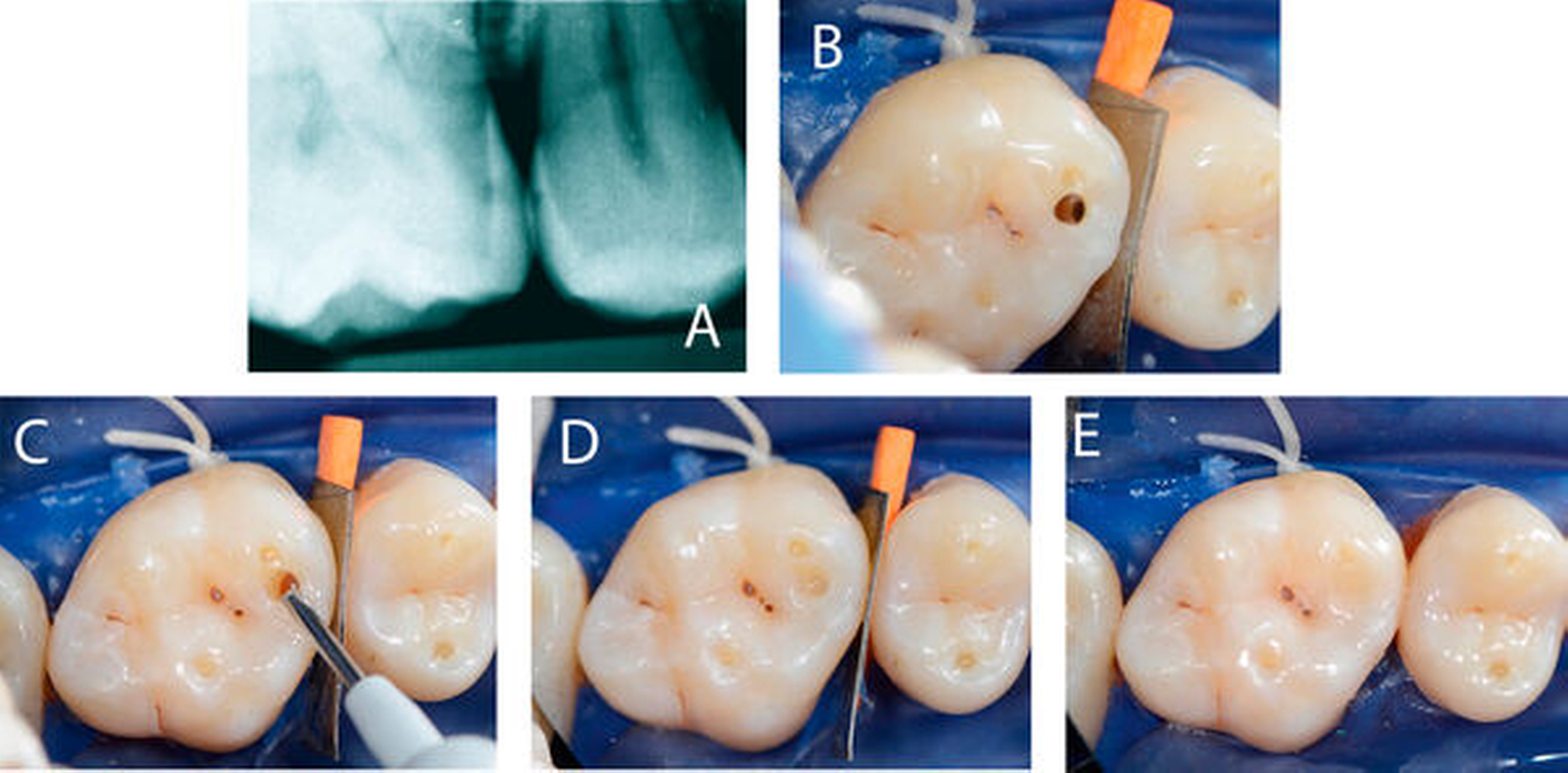

Neben dem Einsatz bei großflächigen, meist Wiederholungsfüllungen im Zuge der Sekundärversorgung sowie als Stumpfaufbaumaterial für vitale beziehungsweise avitale Zähne, eignen sich Bulk-Fill-Komposite insbesondere auch für minimalinvasive Restaurationen. Aufgrund der schlechten Erreichbarkeit von Mikrokavitäten mit minimalem okklusalen Zugang, zum Beispiel Tunnel- oder Slot-Präparationen, ist die praktische Durchführung einer Inkrement-Schichttechnik oft stark erschwert, so dass hier Bulk-Fill-Techniken Vorteile bringen. Vor allem fließfähige Bulk-Fill-Komposite mit ihren dünnen Applikationskanülen sind für die Versorgung schwer zugänglicher Mikrokavitäten ideal geeignet (Abbildung 3).

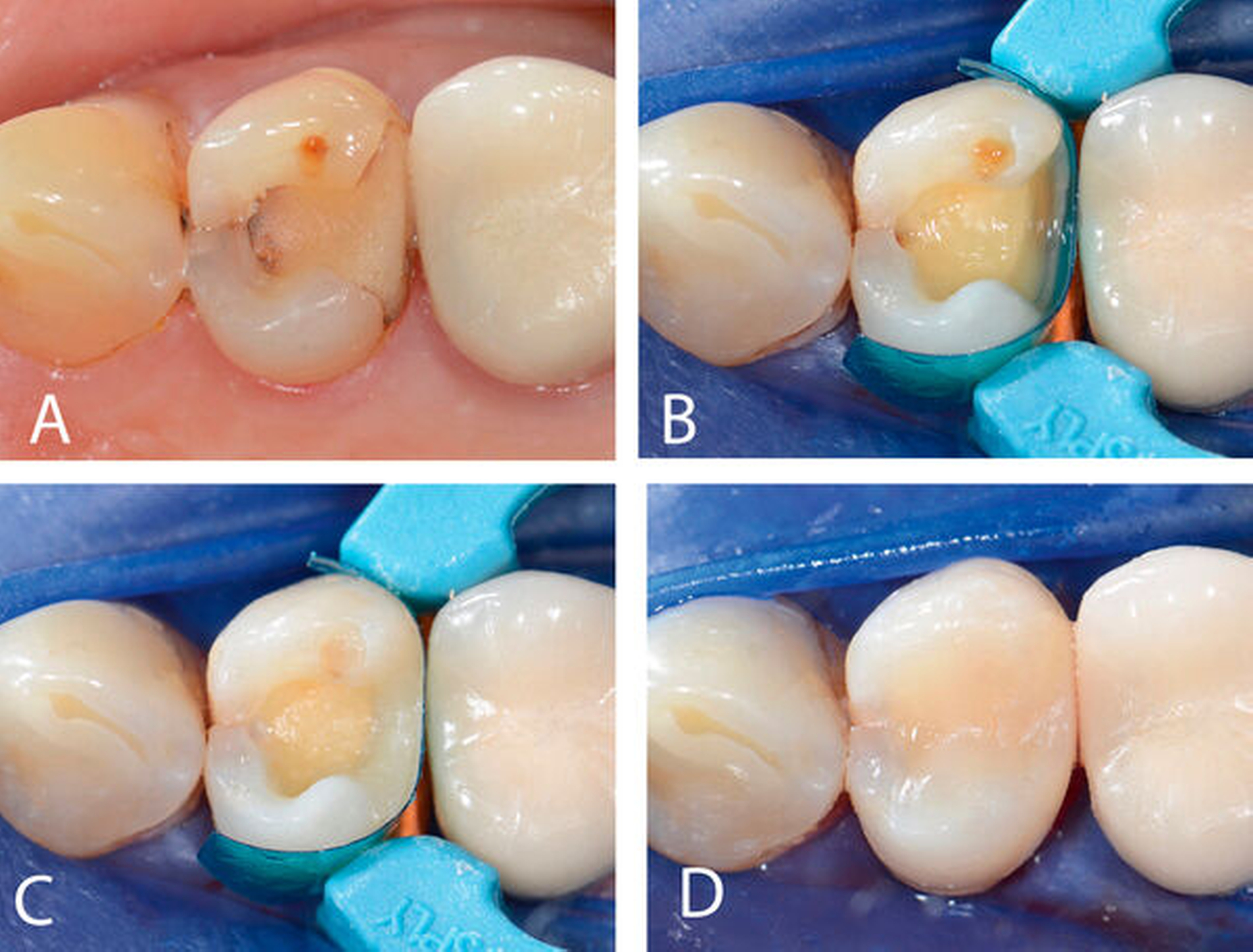

Betont werden sollte, dass diese Komposite nicht zwangsläufig in dicken Schichten im Rahmen eines Bulk-Fillings angewendet werden müssen, sondern bei Bedarf auch konventionell in kleineren Schichten appliziert werden können. Ebenso eignen sich Bulk-Fill-Flows zur Auskleidung des Kavitätenbodens im Rahmen der Lining-Technik (Abbildung 4), mit dem Vorteil, dass im Vergleich zu konventionellen fließfähigen Kavitäten-Linern geringere Schrumpfungskräfte auf den adhäsiven Verbund ausgeübt werden.

Versorgung einer schwer zugänglichen Kavität mit fließfähigem Bulk-Fill-Komposit aus der Applikationskanüle

3b:Tunnelpräparation Zahn 16,

3c:Applikation des fließfähigen Bulk-Fill-Komposits SDR (Dentsply Sirona) mit dünner Applikationskanüle,

3d:Zustand nach Lichthärtung des Basisinkrements,

3e:Modellierte und ausgearbeitete Deckschicht aus konventionellem Komposit (Ceram.x Spectra ST, Dentsply Sirona) | Dieckm

© Dieckmann

4b:Zustand nach Entfernung der insuffizienten Kompositfüllung und Applikation des fließfähigen Bulk-Fill-Komposits SDR (Dentsply Sirona) als Kavitäten-Liner,

4c:Aufbau der distalen Randleiste aus konventionellem Komposit (Ceram.x Spectra ST, Dentsply Sirona),

4d:Fertiggestellte OD-Kompositfüllung an Zahn 24 | Dieckm

© DieckmannFazit

Der Wunsch nach Materialien, die eine vereinfachte, weniger fehleranfällige und zeitsparende Füllungstherapie ermöglichen, ist verständlich. Selbstadhäsive Komposite sind seit mehreren Jahren erhältlich, können aber – zumindest nach aktueller Datenlage – die Anwendung eines Adhäsivsystems (noch) nicht adäquat ersetzen.

Daher muss der Einsatz selbstadhäsiver Komposite weiterhin kritisch betrachtet werden. Bulk-Fill-Komposite ermöglichen eine vereinfachte Füllungstechnik und eine Arbeitsbeschleunigung. Klinische (bis zu) 10-Jahres-Daten belegen die sichere Anwendbarkeit dieser Materialien in 4-mm-Schichtstärke. Bulk-Fill-Komposite sind insbesondere in der minimalinvasiven Therapie schwer zugänglicher Kavitäten aufgrund ihrer vereinfachten Applikationsweise und ihrer reduzierten Schrumpfungskraftentwicklung von großem klinischem Nutzen.

PD Dr. Tobias T. Tauböck

Dr. Phoebe Dieckmann

Prof. Dr. Thomas Attin

Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich

Plattenstr. 11, 8032 Zürich

tobias.tauboeck@zzm.uzh.ch

PD Dr. Tobias Tauböck

2002–2007 Studium der Zahnmedizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

2008–2013 Assistenzzahnarzt an der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

2008 Promotion

2013–2018 Oberarzt an der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

2016 Habilitation und Venia Legendi

seit 2017 Leiter Bereich Kariologie der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

seit 2018 Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

Literaturliste

Alrahlah A, Silikas N, Watts DC (2014): Post-cure depth of cure of bulk fill dental resin-composites. Dental Materials 30(2):149–154.

Attin T, Filli T, Imfeld C, Schmidlin PR (2012): Composite vertical bite reconstructions in eroded dentitions after 5.5 years: a case series. Journal of Oral Rehabilitation 39(1):73–79.

Attin T, Tauböck TT (2017): Direkte adhäsive Kompositrestaurationen zur Rekonstruktion erosiver Zahnhartsubstanzdefekte. Swiss Dental Journal 127(2):131–137.

Beck F, Lettner S, Graf A, Bitriol B, Dumitrescu N, Bauer P, Moritz A, Schedle A (2015): Survival of direct resin restorations in posterior teeth within a 19-year period (1996-2015): A meta-analysis of prospective studies. Dental Materials 31(8):958–985.

Blunck U (2012): Selbstadhäsive fließfähige Komposite: brauchbare Innovation oder Utopie? Quintessenz 63(12):1521–1527.

Brueckner C, Schneider H, Haak R (2017): Shear bond strength and tooth-composite interaction with self-adhering flowable composites. Operative Dentistry 42(1):90–100.

Bucuta S, Ilie N (2014): Light transmittance and micro-mechanical properties of bulk fill vs. conventional resin based composites. Clinical Oral Investigations 18(8):1991–2000.

Çelik EU, Aka B, Yilmaz F (2015): Six-month clinical evaluation of a self-adhesive flowable composite in noncarious cervical lesions. The Journal of Adhesive Dentistry 17(4):361–368.

Celik EU, Kucukyilmaz E, Savas S (2015): Effect of different surface pre-treatment methods on the microleakage of two different self-adhesive composites in Class V cavities. European Journal of Paediatric Dentistry 16(1):33–38.

El-Damanhoury H, Platt J (2014): Polymerization shrinkage stress kinetics and related properties of bulk-fill resin composites. Operative Dentistry 39(4):374–382.

Heck K, Manhart J, Hickel R, Diegritz C (2018): Clinical evaluation of the bulk fill composite QuiXfil in molar class I and II cavities: 10-year results of a RCT. Dental Materials 34(6):e138–e147.

Ilie N (2017): Neue Komposite – werkstoffkundliche und klinische Bewertung. Zahnmedizin up2date 11(3):247–263.

Ilie N, Bucuta S, Draenert M (2013): Bulk-fill resin-based composites: an in vitro assessment of their mechanical performance. Operative Dentistry 38(6):618–625.

Ilie N, Hickel R (2011): Investigations on a methacrylate-based flowable composite based on the SDR technology. Dental Materials 27(4):348–355.

Juloski J, Goracci C, Rengo C, Giovannetti A, Vichi A, Vulicevic ZR, Ferrari M (2012): Enamel and dentin bond strength of new simplified adhesive materials with and without preliminary phosphoric acid-etching. American Journal of Dentistry 25(4):239–243.

Manhart J, Chen H, Hamm G, Hickel R (2004): Buonocore Memorial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth of the permanent dentition. Operative Dentistry 29(5):481–508.

Miletic V, Pongprueksa P, De Munck J, Brooks NR, Van Meerbeek B (2017): Curing characteristics of flowable and sculptable bulk-fill composites. Clinical Oral Investigations 21(4):1201–1212.

Moszner N, Fischer UK, Ganster B, Liska R, Rheinberger V (2008): Benzoyl germanium derivatives as novel visible light photoinitiators for dental materials. Dental Materials 24(7):901–907.

Park J, Chang J, Ferracane J, Lee IB (2008): How should composite be layered to reduce shrinkage stress: incremental or bulk filling? Dental Materials 24(11):1501–1505.

Peterson J, Rizk M, Hoch M, Wiegand A (2018): Bonding performance of self-adhesive flowable composites to enamel, dentin and a nano-hybrid composite. Odontology 106(2):171–180.

Poitevin A, De Munck J, Van Ende A, Suyama Y, Mine A, Peumans M, Van Meerbeek B (2013): Bonding effectiveness of self-adhesive composites to dentin and enamel. Dental Materials 29(2):221–230.

Roggendorf MJ, Kramer N, Appelt A, Naumann M, Frankenberger R (2011): Marginal quality of flowable 4-mm base vs. conventionally layered resin composite. Journal of Dentistry 39(10):643–647.

Rothmeier R, Attin T, Tauböck TT (2019): Minimalinvasive Therapie koronaler karies- und nicht-kariesbedingter Defekte. Zahnmedizin up2date 13(1):23–39.

Staehle HJ (2019): A new restorative method for the closure of single-tooth gaps – technique description and case series. The Journal of Adhesive Dentistry 21(3):239–245.

Tarle Z, Attin T, Marovic D, Andermatt L, Ristic M, Tauböck TT (2015): Influence of irradiation time on subsurface degree of conversion and microhardness of high-viscosity bulk-fill resin composites. Clinical Oral Investigations 19(4):831–840.

Tauböck TT, Attin T (2016): Bulk-Fill-Komposite. Swiss Dental Journal 126(7-8):694–695.

Tauböck TT, Feilzer AJ, Buchalla W, Kleverlaan CJ, Krejci I, Attin T (2014): Effect of modulated photo-activation on polymerization shrinkage behavior of dental restorative resin composites. European Journal of Oral Sciences 122(4):293–302.

Tauböck TT, Jäger F, Attin T (2019): Polymerization shrinkage and shrinkage force kinetics of high- and low-viscosity dimethacrylate- and ormocer-based bulk-fill resin composites. Odontology 107(1):103–110.

Tauböck TT, Marovic D, Zeljezic D, Steingruber AD, Attin T, Tarle Z (2017): Genotoxic potential of dental bulk-fill resin composites. Dental Materials 33(7):788–795.

van Dijken JWV, Pallesen U (2017): Bulk-filled posterior resin restorations based on stress-decreasing resin technology: a randomized, controlled 6-year evaluation. European Journal of Oral Sciences 125(4):303–309.

Vichi A, Margvelashvili M, Goracci C, Papacchini F, Ferrari M (2013): Bonding and sealing ability of a new self-adhering flowable composite resin in class I restorations. Clinical Oral Investigations 17(6):1497–1506.

Wei YJ, Silikas N, Zhang ZT, Watts DC (2011): Hygroscopic dimensional changes of self-adhering and new resin-matrix composites during water sorption/desorption cycles. Dental Materials 27(3):259–266.

Yoshida Y, Nagakane K, Fukuda R, Nakayama Y, Okazaki M, Shintani H, Inoue S, Tagawa Y, Suzuki K, De Munck J, Van Meerbeek B (2004): Comparative study on adhesive performance of functional monomers. Journal of Dental Research 83(6):454–458.

Zorzin J, Maier E, Harre S, Fey T, Belli R, Lohbauer U, Petschelt A, Taschner M (2015): Bulk-fill resin composites: Polymerization properties and extended light curing. Dental Materials 31(3):293–301.