Biochips für alle

Die einen bezeichnen Biochips als molekulare Mikroskope, die anderen als Reagenzgläser des 21. Jahrhunderts. Dabei sehen die Plättchen vollkommen unspektakulär aus. Sie ähneln Objektträgern für die Mikroskopie eher als modernsten Analyseinstrumenten. Doch der Schein trügt: Bei genauem Hinsehen entdeckt der Betrachter auf dem meist gläsernen Träger ein Gitter aus einer Vielzahl kleiner Punkte. Jeder dieser Spots enthält DNA-Fragmente oder andere biochemische Verbindungen. Sie sind der Köder, der die zu analysierenden Moleküle aus der Probe fischen soll.

Von der Forschung in die Anwendung

Aus den Forschungslaboratorien der Molekularbiologen sind diese Analyseinstrumente im Miniformat, von Fachleuten auch Microarrays genannt, kaum mehr wegzudenken. Mit ersten kommerziellen Systemen proben die Entwickler jetzt den Schritt in die breite Anwendung. Die Erwartungen sind hoch, zum Beispiel in der Medizin. Hier sollen Biochips nicht nur Krankheiten – von Parodontitis bis zur Blutvergiftung – diagnostizieren, sondern den Arzt auch bei der Wahl der Therapie unterstützen. Das Stichwort lautet personalisierte Medizin: Die Behandlungsart sowie die Medikamentendosis wollen Ärzte in Zukunft individuell auf den Patienten abstimmen. Dank Chipanalyse soll der Heilungserfolg gesteigert und gleichzeitig das Risiko für Nebenwirkungen gesenkt werden.

Davon profitieren zum Beispiel Patienten mit Parodontitis, bei denen eine mechanische Plaques-Beseitigung nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Der nächste Behandlungsschritt wäre eine Therapie mit Antibiotika. Um diese optimal auf den Patienten abzustimmen, sollte der Arzt die Zusammensetzung des Keimspektrums möglichst genau kennen. Das ist allerdings eine diagnostische Herausforderung, denn in der Mundhöhle wachsen und gedeihen mehrere 100 Bakterien. Schon in einer einzelnen Plaque-Probe lassen sich mehr als 30 verschiedene Arten nachweisen. Mit herkömmlichen Verfahren – mikroskopischer Bestimmung, Kultivierung oder Identifikation über Proteine – suchen Labormediziner daher in der Regel nach maximal fünf Leitkeimen.

Zu den ersten zugelassenen Diagnostik-Chips gehören die DNA-Chips ParoCheck, die das Biotech-Unternehmen Greiner Bio-One in zwei Ausführungen vertreibt. Die eine Variante weist zehn, die andere 20 Parodontitisassoziierte Keime nach. Für den Nachweis extrahiert der beauftragte Labormediziner aus der Patientenprobe die bakterielle DNA. Anschließend vervielfältigt er bestimmte DNA-Abschnitte, in denen sich die verschiedenen Keime voneinander unterscheiden. In diesem Fall sind das etwa 300 Nukleotid lange Fragmente des 16S-rRNAGens. Die so erhaltenen einsträngigen Erbgutschnipsel werden mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert. Nur etwa 15 Mikroliter einer so aufbereiteten Probe gibt man auf den Chip.

Die Analyse selbst basiert auf der Hybridisierung nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: Die Punkte auf dem Chip enthalten Schnipsel der keimspezifischen DNA-Einzelstränge, die in dem Probentropfen ihr Spiegelbild, ein Stück DNA mit komplementärer Basenfolge, suchen und anlagern. Alle Erbgut-Stücke aus der Probe, die keinen Bindungspartner gefunden haben, werden mit speziellen Waschlösungen von dem Chip gespült. Die Auswertung erfolgt mit einem Laserscanner, der die Farbstoff-markierte Proben-DNA zum Leuchten anregt. Hat ein Spot auf dem Chip einen Fang gemacht, erscheint er auf dem Bildschirm farbig. Das so erhaltene Muster aus Leuchtpunkten wertet ein Computerprogramm aus.

Chips sparen Zeit – auch in der Qualitätskontrolle

Die Technik eignet sich nicht nur, um Bakterien zu identifizieren. Das Biotechnikunternehmen Carpegen aus Münster bringt einen Genchip auf den Markt, der pathogene Hefen erfassen und neben genitalen vor allem auch orale Candidosen erkennen soll. Die Analyse der Pilzflora empfiehlt sich zum Beispiel vor einer antibiotischen Parodontitis-Therapie, um das Risiko einer mykogenen Infektion zu verringern.

Die Entwickler der Greiner Bio-One beschränken sich nicht auf medizinische Anwendungen. Nach dem Prinzip des Paro-Check haben sie auch einen Chip für die Lebensmittelkontrolle konstruiert: Nicht Fragmente aus dem Erbgut von Bakterien, sondern artspezifische DNA-Sequenzen von Esel, Pute, Rind, Schwein und vier weiteren Tierarten haben sie dafür auf dem Chip vereint. So lässt sich noch ein Prozent Rindfleisch in der Schweinswurst nachweisen. Auch tierische Bestandteile in Futtermitteln, Medikamenten oder Kosmetikprodukten spürt das Plättchen auf. Ein Chip zum Nachweis von Papillomaviren, die eine Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs spielen, kommt Ende des Jahres auf den Markt. Chips für die Diagnostik von Magen-Darmsowie Lungenentzündungen stehen ebenfalls auf dem Plan von Greiner Bio-One. Der Vorteil der Biochips liegt darin, dass sie im Gegensatz zu konventionellen Methoden viele Parameter – beispielsweise acht Tierarten oder 20 Bakterien – gleichzeitig bestimmen. Außerdem sparen die Analytiker Zeit und Aufwand, da einzelne Schritte der Untersuchung, wie Hybridisierung und Auswertung, automatisiert sind. Damit dabei keine Daten durcheinander geraten, tragen die Plättchen einen Barcode. So kann das Computerprogramm jedes Leuchtmuster eindeutig zuordnen, verwalten und auswerten.

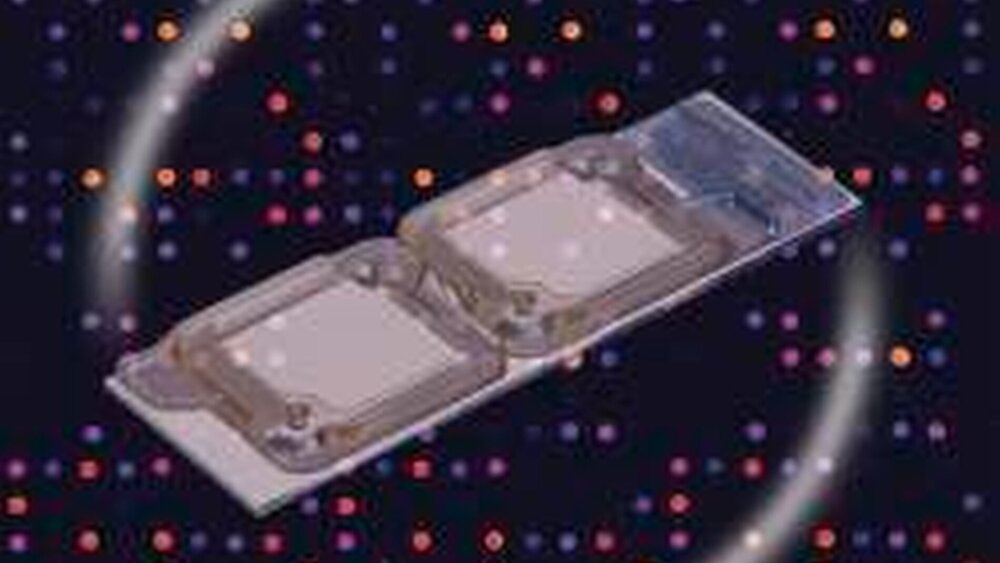

Andreas Lindauer vom Labordienstleister Synlab in Weiden, das den Paro-Check anbietet, betont die Verlässlichkeit der Methode. Um die Gefahr falscher Ergebnisse zu minimieren, sitzen für jedes Bakterium fünf Messpunkte auf dem Chip, außerdem dienen weitere Spots der Kontrolle von Probenvorbereitung und Hybridisierung. Je nach Chip-Variante finden sich 70 oder 120 Punkte in dem Analysenfeld; zwölf solcher Felder – für zwölf Patientenproben – sind auf einem Träger untergebracht. Demnächst soll ein System auf den Markt kommen, das 96 Proben in einem Rutsch untersucht.

Schon bevor Synlab die Parodontitis-Chips einsetzte, bestimmte das Labor die Keime molekularbiologisch. Das als Reverse-Dot-Blot-Hybridisierung bezeichnete Verfahren war sozusagen der Vorläufer der Chip-Technik. Bei dieser Methode sei pro Bakterium nur eine DNA-Sonde auf einem Mikrozellulosestreifen fixiert gewesen, erklärt Lindauer. Und die Auswertung, die jetzt der Laserscanner übernimmt, sei Aufgabe des menschlichen Auges gewesen. Ein Kassenpatient zahlt etwa 70 Euro, wenn er sich den Inhalt seiner Zahntasche auf zehn Keime untersuchen lässt. Das ist noch relativ günstig. Der Gentest auf einem DNAMicroarray namens AmpliChip, den das Schweizer Unternehmen Roche Diagnostics in Zusammenarbeit mit dem Genchip-Hersteller Affymetrix entwickelt hat, kostet etwa 400 Euro. Dafür erfährt der Patient Details über seinen Stoffwechsel, genauer gesagt: über ein bestimmtes Leberenzym, das in 33 verschiedenen Varianten vorliegen kann. Fragmente von zwei Genen, die den Bauplan für dieses Enzym enthalten, sind auf dem Chip fixiert. Wer einen Defekt in diesen Genen aufweist, baut viele gängige Medikamente, beispielsweise Blutdruck senkende Betablocker oder Schmerzmittel, entweder zu langsam oder zu schnell ab. Die Genanalyse soll dem Arzt helfen, die Dosis dem individuellen Stoffwechsel des Patienten anzupassen. In der Schweiz und der EU ist der Chip von Roche schon länger zugelassen. Seit Januar diesen Jahres liegt auch die Genehmigung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA vor.

Bisher waren Biochips der Forschung vorbehalten, weil ihre Herstellung und Anwendung entsprechende Geräte und Erfahrung erfordert. Vorgefertigte Systeme, wie die Chips von Greiner Bio-One und Roche, sollen der Technik dank der einfachen Handhabung neue Türen außerhalb der Wissenschaft öffnen. Auch das Hamburger Unternehmen Eppendorf, vielen eher als Hersteller von Zentrifugen und Laborpipetten bekannt, mischt auf dem Biochip-Markt mit. Ein DNA-Chip für die Brustkrebs-Diagnose befindet sich bereits in der Testphase, mit der Zulassung rechnet man bei Eppendorf frühestens in zwei bis drei Jahren.

Individualisierte Therapie von Brustkrebs

Der Brustkrebs-Chip vereint auf einer knapp zwei Quadratzentimeter großen Fläche 210 Gene, die laut wissenschaftlicher Studien als relevant für bestimmte Typen und Stadien von Brustkrebs gelten. Jedes Gen ist dreimal auf dem Chip vertreten; etliche zusätzliche Spots dienen der Kontrolle der Messung. Insgesamt befinden sich etwa 800 Punkte auf dem Testfeld. Ihr Leuchtmuster soll verraten, welche der untersuchten Gene in der Tumorzelle einer Patientin wirklich abgelesen werden.

Etwa 70 Prozent der Frauen, die zum Zeitpunkt der Brustkrebs-Diagnose weder Metastasen noch befallene Lymphknoten aufweisen, könnten nach der operativen Entfernung des Knotens auf eine weitere Behandlung verzichten, betont der Labormediziner und Molekularbiologe Cornelius Knabbe vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Diese Patientinnen gelten als geheilt. Noch allerdings erkennen Ärzte nicht, wem sie eine Therapie ersparen können. Knabbe ist überzeugt, dass sich diese Information in der genetischen Handschrift des Tumors verbirgt. Mit dem Chip von Eppendorf will er sie entziffern. Dazu entnimmt Knabbe dem Tumor eine Gewebeprobe und isoliert aus den Zellen RNA-Moleküle. Sie sind die Abschrift der aktiven Gene. Die RNA muss anschließend wieder in DNA umgeschrieben werden, um mit den auf dem Biochip fixierten Erbgutschnipseln hybridisieren zu können.

Jeder Eppendorf-Chip besitzt zwei Testfelder. So lassen sich die Leuchtmuster von zwei Proben – zum Beispiel aus gesundem und krankem Gewebe stammend – einfach vergleichen. Ein Computerprogramm wertet die Leuchtintensitäten der einzelnen Spots aus und gibt an, welche Gene einund welche ausgeschaltet sind. Je stärker ein Spot leuchtet, um so aktiver ist das entsprechende Gen.

Molekularbiologen bezeichnen dieses Verfahren als vergleichende Genexpressionsanalyse. Beim Eppendorf-Chip bietet sich die Verwendung eines einzigen Farbstoffs an. Beim Vergleich von zwei Proben ist es aber auch üblich sie mit verschiedenen Farbstoffen – einem roten und einem grünen – zu markieren und gemeinsam auf das Testfeld zu geben. Aus der Farbe der Spots – rot, grün oder Mischfarbe – lässt sich dann ablesen, welche Gene in welcher Probe stärker exprimiert werden.

Hightech auf Glas

Die Qualität der Chip-Analyse hängt wesentlich von der Qualität der Spots ab. Sieben Jahre Entwicklungszeit steckten in den Spots auf dem Brustkrebs-Chip, erklärt Eppendorf-Mitarbeiter Sven Bülow. Da ungleichmäßig geformte Punkte die automatische Auswertung erschweren, ist genaues Arbeiten unter definierten Bedingungen, beispielsweise bei konstanter Luftfeuchtigkeit, gefragt. Beim Aufbringen der Spots auf den meist gläsernen Träger kommen Methoden aus der Halbleitertechnik ebenso zum Einsatz wie molekularbiologische und oberflächenchemische Verfahren. So sind die Träger mit einem speziellen Film beschichtet, damit die Fängermoleküle fest binden. In den so schlicht daherkommenden Plättchen steckt also mehr Hightech als vermutet. Das Aufbringen der Minitropfen erledigen Pipettierroboter, die Mengen im Nano- bis Picoliterbereich präzise, teils berührungsfrei, dosieren können. Nach dem Verdunsten des Lösemittels verbleiben die Spots auf dem Chip, säuberlich angeordnet in Reih und Glied. Wer die Technik beherrscht, kann Chips für die unterschiedlichsten Fragestellungen herstellen. Die Palette von Eppendorf umfasst neben Systemen für die Diagnostik von Brust- und anderen Krebsarten auch solche, mit denen Forscher menschliche Alterungsprozesse untersuchen oder die Giftigkeit von Chemikalien abschätzen können.

Giftcheck per Chip

Für Toxikologen besteht der Reiz darin, dass sie potenziell gesundheitsschädliche Substanzen mit Biochips wesentlich schneller testen können als in langwierigen Tierversuchen. Die neuen Analysewerkzeuge könnten Tierversuche in Zukunft sogar teilweise ersetzen. Die Idee für das dabei verwendete Verfahren, das die Gifte indirekt nachweist, hatten amerikanische Wissenschaftler vom National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) in North Carolina schon vor Jahren: Vereinfacht ausgedrückt fütterten sie Zellkulturen mit den zu testenden Chemikalien und analysierten anschließend mit einem Biochip, welche Gene in den Zellen durch die jeweilige Substanz an- oder ausgeschaltet wurden. Ergibt eine Test-Substanz ein ähnliches Leuchtmuster wie eine als giftig bekannte, sollte das ein Hinweis auf eine gesundheitsschädliche Wirkung sein.

Die Idee erscheint zwar logisch, brauchbare Ergebnisse brachte sie aber bislang nicht. Die erste Version des am NIEHS entwickelten Chips für Toxikologen war mit Kopien von 2 000 Genen des Menschen bestückt, eine neuere aus dem Jahr 2002 deckte bereits 12 000 der insgesamt 30 000 Gene des Menschen ab. Doch auch eine so große Menge an untersuchten Genen führte nicht zum gewünschten Erfolg. Nun wollen die Forscher, wie die Fachzeitschrift „Genomics and Proteomics“ kürzlich berichtete, am gesamten menschlichen Genom zuerst die Wirkungen von Toxinen auf molekularer Ebene genauer studieren, und zwar mit herkömmlichen Mitteln. Erst dann können sie entscheiden, welche Gene sich tatsächlich als Indikatoren für den Chip eignen.

Die Auswahl geeigneter Fänger-DNA-Sequenzen bezeichnet auch der Eppendorf-Mitarbeiter Bülow als die größte Herausforderung bei der Entwicklung der Biochips. Ob die 210 Gene auf dem Brustkrebs-Chip eine sichere Diagnose erlauben, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Auch der bereits zugelassene Diagnostik-Chip für Leberenzym-Varianten von Roche muss sich die Kritik gefallen lassen, dass der Abbau eines Medikamentes im menschlichen Körper zu komplex ist, um sich allein über die auf dem Chip verankerten Erbgut-Sequenzen beschreiben zu lassen. Hier zeigt sich das Dilemma der Chiptechnik: Zu wenige Gene auf dem Träger liefern eventuell

Protein- und Gewebechips: noch nicht reif zur Routine

Auf einer Chip-Plattform lassen sich nicht nur Genfragmente, sondern auch andere Moleküle fixieren, beispielsweise Peptide oder komplexe Proteine wie Antikörper, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip Antigene aus der Probe binden. Solche Protein-Biochips sind technisch aber noch nicht reif für die Anwendung außerhalb der Forschung. Das liegt vor allem daran, dass Proteine eine größere Vielfalt aufweisen und weniger entschlüsselt sind als die Erbsubstanz. Ihre chemische Struktur ist wesentlich komplexer als die der DNA. Während sich letztere aus vier immer wiederkehrenden Bausteinen zusammensetzt, stehen 21 Aminosäuren für die Synthese eines Proteins zur Verfügung.

Ebenfalls noch nicht reif für die klinische Routinediagnostik sind Gewebechips, auf denen nicht Moleküle, sondern Hunderte Gewebeproben sitzen. Heidelberger Wissenschaftler um Stefan Joos vom Deutschen Krebsforschungszentrum charakterisieren und klassifizieren mit dieser Technik bestimmte Kopf-Hals-Tumore. Diese Plattenepithelkarzinome, die vor allem in Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf auftreten, zeigen ein sehr heterogenes Verhalten, beispielsweise variiert die Überlebenszeit von Patient zu Patient stark.

Die Methode klingt nach mühsamer Handarbeit: Mehr als 600 zylindrische Gewebeproben mit einem Durchmesser von 0,6 Millimetern stanzten die Forscher aus archiviertem Tumormaterial und setzten sie in einen Paraffinblock. Diesen schnitten sie in fünf Mikrometer dünne Schichten, die sie auf einen speziell beschichteten Glasträger aufbrachten. Mit dem so hergestellten Gewebechip lassen sich dieselben Untersuchungen durchführen wie mit herkömmlichen Paraffinschnitten – mit dem Vorteil, dass man Hunderte Proben in einem Schritt bearbeitet.

Mit einer als Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) bezeichneten Methode suchen die Heidelberger Wissenschaftler nach Krebs auslösenden Genveränderungen in den Zellen auf dem Chip. Auch molekulare Marker, die Aussagen über Krankheitsverlauf und Metastasenbildung erlauben, wollen sie so auf spüren. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Cycline – Proteine, die den Zellzyklus steuern – als molekulare Marker eine Neigung zur Metastasenbildung anzeigen könnten. In Tumormaterial von Patienten mit Metastasen fand das Forscherteam eine Vermehrung der entsprechenden Gene.

Ausgereift ist die Gewebechip-Technik noch nicht: Zwecks Auswertung blicken die Heidelberger Forscher noch selbst durch das Mikroskop. An einem automatisierte Laserscan-Verfahren arbeiten sie aber bereits.

Ein komplettes Minilabor als Ziel

Auch die DNA-Chip-Technik ist noch ausbaufähig; vor allem die oft gerühmte Schnelligkeit der Methode ist eine Zukunftsvision. Der Parodontitis-Check dauert nach Angaben der Herstellerfirma insgesamt zweieinhalb Stunden, allerdings führt der Zahnarzt die Analyse nicht selbst durch. Er entnimmt lediglich Probenmaterial aus den Zahntaschen und schickt es an ein entsprechend ausgestattetes Labor. Beim Brustkrebs-Chip nimmt allein die Hybridisierung sechzehn Stunden in Anspruch. Außerdem müssen die Proben für die Analyse auf dem Chip erst vorbereitet werden: Die Extraktion des Erbmaterials aus der Probe, die DNA-Vervielfältigung mit Methoden der Polymerase-Kettenreaktion und die Markierung mit dem Farbstoff laufen noch nicht auf dem Chip ab. Die Unternehmen liefern zwar gebrauchsfertige Lösungen für die Probenvorbereitung, und vorgefertigte Biochips sind relativ einfach zu handhaben. Die Zahnarzthelferin aber kann selbst mit einem Biochip keine Diagnose stellen. Das jedoch ist letztlich das Ziel der Chip-Entwickler. Ihre Vision ist ein komplettes Labor im Miniformat, das alle Analyseschritte auf der Chipoberfläche vereint.

Für die Entwicklung eines solchen Diagnostiksystems, das direkt in der Arztpraxis oder der Klinik eingesetzt werden soll, haben Siemens, Infineon und das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie Ende letzten Jahres gemeinsam den mit 250 000 Euro dotierten Deutschen Zukunftspreis erhalten. Ihr Chip im Scheckkartenformat, auf dem winzige Kanäle, Reaktionskammern und elektrische Biosensoren für den DNA-Nachweis untergebracht sind, soll zunächst Infektionskrankheiten, wie Blutvergiftung und Lungenentzündung, erkennen. Eine schnelle Diagnose ist hier lebenswichtig. Das auf den Namen Quicklab getaufte System solle getreu dem Prinzip „Blut rein und diagnostische Information raus“ arbeiten, erklärt Mohammad Naraghi von Siemens Medical Solutions. Diesen integrierten Ansatz habe bisher noch niemand erfolgreich gemacht. Auch die Siemens-Entwickler sind noch lange nicht am Ziel. Sie basteln gerade am Prototyp.

Dr. Uta NeubauerDipl. ChemikerinFreie JournalistinKönigsteiner Straße 114a65812 Bad Soden am Taunusuta_neubauer@gmx.de