Der Mund ist ein Spiegel der Seele

Psychische Erkrankungen haben eine hohe Prävalenz: Rund 30 Prozent der Patientinnen und Patienten in zahnärztlichen Praxen sollen laut den Studienautoren unter nicht diagnostizierten psychopathologischen Symptomen leiden [Priyadharshini et al., 2024]. Die Forschenden stellen heraus, dass jede somatische Erkrankung auch eine psychische Komponente hat. Dabei diene die Mundhöhle mit ihrem starken psychologischen Potenzial „als Ventil für bestimmte „instinktive“ Bedürfnisse“ [Priyadharshini et al., 2024]. Wenn Menschen unter psychischen Belastungen oder Störungen leiden, könnten sich diese inneren Spannungen in oralen Verhaltensweisen oder körperlichen Symptomen im Mundbereich ausdrücken oder den Verlauf oraler Erkrankungen beeinflussen. Die Mundhöhle werde zum „Ventil“, durch das innere Konflikte oder unbewusste Bedürfnisse nach außen treten können. Diese körperlichen Beschwerden, deren Auftreten, Verlauf oder Intensität maßgeblich durch psychische und soziale Faktoren beeinflusst werden, seien den psychosomatischen Störungen zugeordnet.

Stress gelte als zentraler Faktor bei der Entstehung seelischer und körperlicher Erkrankungen. Die Autoren nennen eine Reihe von körperlichen Veränderungen, die durch ein erhöhtes Stressniveau hervorgerufen werden, unter anderem: „Übergang im Gleichgewicht des autonomen Nervensystems von parasympathischer zu sympathischer Kontrolle, Veränderungen in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, erhöhten Blutdruck, Herzfrequenz und Atmung, erhöhte Blutzuckerwerte, verstärkte Durchblutung der Skelettmuskulatur, Entzündungen, verminderte Regenerationsprozesse, verminderte Verdauungsaktivität und verminderte Durchblutung des präfrontalen Kortex bei erhöhtem Stressniveau“ [Priyadharshini et al., 2024].

Viele orofaziale Erkrankungen sind mit Stress assoziiert

Die Forschenden erklären, dass Stress mit vielen somatischen Erkrankungen assoziiert wird, unter anderem mit Hypertonie und Magengeschwüren, sowie zahlreichen orofazialen Erkrankungen, zum Beispiel mit oralem Lichen planus, rezidivierenden Aphthen, dem Burning-Mouth-Syndrom und dem myofaszialen Schmerzsyndrom. Personen mit hohem Stressniveau würden außerdem häufig parafunktionelle Habits wie das Kauen auf Gegenständen oder Nägeln entwickeln sowie vermehrt unter Bruxismus leiden. Stressbedingtes Erbrechen, etwa bei Bulimia nervosa oder Magenbeschwerden, führe nicht selten zu erosiven Schäden an der Zahnhartsubstanz. Zugleich würden Menschen mit psychischen Erkrankungen oft eine schlechte Mundhygiene und einen erhöhten DMFT-Index aufweisen.

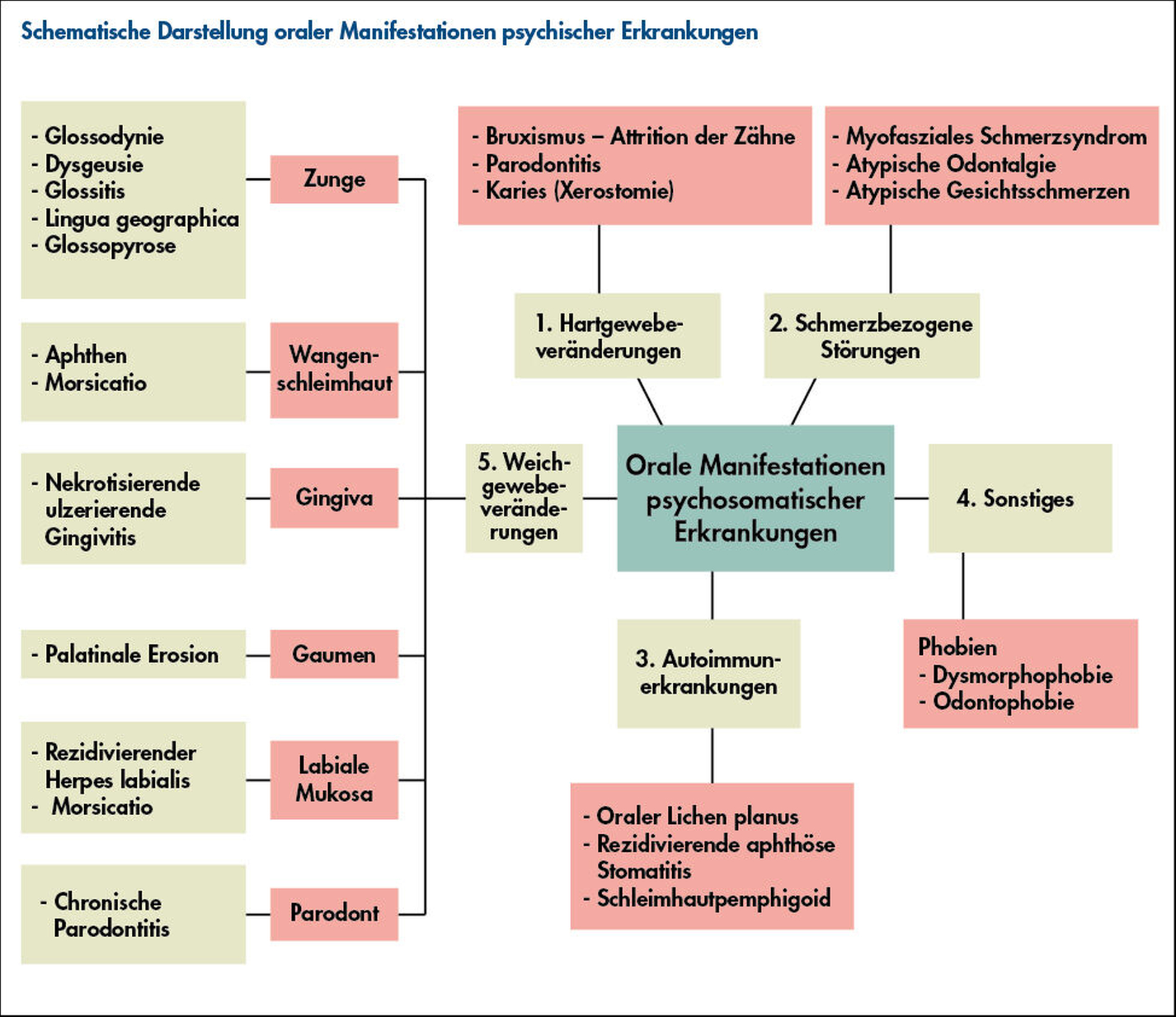

Priyadharshini et al. unterteilen die oralen Manifestationen psychischer Störungen in verschiedene Hauptkategorien, je nachdem, ob Hartgewebe, Weichgewebe, Schmerzsyndrome oder Autoimmunprozesse betroffen sind (Abbildung 1). Im Folgenden werden die häufigsten Krankheitsbilder skizziert:

Burning-Mouth-Syndrom (BMS):

Leitsymptom der Erkrankung ist ein Brennen, zumeist begleitet von Schmerzen und/oder Dysästhesien ohne sichtbare Veränderungen an der oralen Schleimhaut. Die Autoren nennen Angstzustände und Depressionen als häufig mit BMS in Verbindung gebrachte Erkrankungen. Obwohl die genaue Pathogenese nicht abschließend geklärt ist, konnte bereits festgestellt werden, „dass Geschmacksveränderungen und anhaltendes Brennen bei BMS mit einer starken Schädigung der myelinisierten Aβ-Afferenzen im Trigeminusnerv oder seinen Hirnstammkreisläufen sowie einer verminderten Aδ-Faser-Signalübertragung bei relativ normaler C-Faser-Funktion verbunden sind“ [Priyadharshini et al., 2024].Xerostomie:

Besonders depressive Störungen können laut den Autoren sowohl subjektiv (Xerostomie) als auch objektiv (Hyposalivation) zu Mundtrockenheit führen. Ursachen seien unter anderem die relative Abschwächung parasympathischer (Acetylcholin-vermittelter) Einflüsse auf die Speicheldrüsen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen psychotroper Medikamente und der Anstieg des Cortisolspiegels im Speichel.Rezidivierende aphthöse Stomatitis (RAS):

Die Erkrankung, die laut Priyadharshini et al. bei rund 20 Prozent der Erwachsenen im Laufe des Lebens auftritt, habe eine multifaktorielle Ätiologie, bei der Stress jedoch eine zentrale Rolle spiele. Stress aktiviere immunregulatorische Prozesse durch eine erhöhte Leukozytenzahl an den Entzündungsherden und begünstige so die Ulzerationen.Oraler Lichen planus (OLP):

OLP ist eine chronisch-entzündliche, T-Zell-vermittelte Erkrankung der Mundschleimhaut. Typisch sind feine, weiße Wickham-Streifen vor allem an den Wangenschleimhäuten sowie erythematöse oder erosive Areale an Zunge, Gingiva und Lippen. Psychische Belastung und Angst spielen laut den Forschenden eine bedeutende Rolle: Emotionale Stressoren können das Erstauftreten von OLP begünstigen und bestehende Läsionen reaktivieren oder verschlimmern.Morsicatio:

Morsicatio sind parafunktionelle Selbstverletzungen der Mundschleimhaut, die durch wiederholtes Beißen, Kauen oder Saugen entstehen. Erkennbar sind diese an weißlichen, chronischen Läsionen an der Wangen- und der Lippeninnenseite. Die Autoren erklären, dass psychische Faktoren wie Stress, Depressionen und innere Konflikte (Wut, Eifersucht, Hilflosigkeit) dieses Verhalten auslösen oder verstärken können.Bruxismus:

Bruxismus ist eine Funktionsstörung, deren Entstehung multifaktoriell bedingt ist. Psychischer Stress und emotionale Belastungen gelten als zentrale Auslöser. Merkmale wie Hyperaktivität, Ängstlichkeit, Aufmerksamkeits- und Anpassungsschwierigkeiten sowie emotionale Dysregulation nennen Priyadharshini et al. als Faktoren, die mit einem erhöhten Bruxismus-Risiko in Verbindung gebracht werden.Phantomzahnschmerzen (PTP):

PTP definieren die Autoren als eine neuropathische De-/Reafferentationserkrankung des Trigeminusbereichs, bei der nach Zahnentfernung persistierende, oft brennende Schmerzen im Extraktionsbereich auftreten. Sie weisen darauf hin, dass differenzialdiagnostisch insbesondere Alveolitis, Trigeminusneuralgie, atypische Gesichtsschmerzen sowie entzündliche Prozesse des Kieferhöhlen- oder Nasennebenhöhlenbereichs abgegrenzt werden sollten.Temporomandibuläre Dysfunktionen (TMD):

TMD resultieren aus einem komplexen Zusammenspiel von muskulären, Gelenk und psychosozialen Faktoren. Insbesondere psychischer Stress könne das Auftreten von TMD-Symptomen begünstigen. Andererseits könnten anhaltende Kieferbeschwerden ihrerseits die psychische Belastung erhöhen und damit einen selbstverstärkenden Teufelskreis aus Stress und Schmerzen auslösen.Medizinisch nicht erklärbare orale Symptome (MUOS):

MUOS umfassen chronische Beschwerden wie BMS, Dysästhesien, Halitophobie, Odontophobie oder atypische Odontalgie, bei denen trotz intensiver Diagnostik kein organischer Befund vorliegt. Hinweise seien eine fehlende Befund-Symptom-Korrelation, familiäre Häufung, wiederholte Überweisungswünsche des Behandlerteams und eine ausgeprägte emotionale Anspannung im Behandlungsverlauf.

Des Weiteren stehe Parodontitis in unterschiedlichem Maße mit Erkrankungen wie Parkinson, Angststörungen, Depressionen, Schizophrenie und bipolarer Störung in Zusammenhang. Karies, Xerostomie, Bruxismus und Zahnverlust würden hingegen mit Demenz assoziiert.

Die Autoren heben hervor, dass die starke Abgrenzung der Fachgebiete Psychiatrie und Allgemeinmedizin bei psychosomatischen Krankheitsbildern dazu führen kann, dass Betroffene mit komplexen Beschwerden oft zwischen den Disziplinen „verloren gehen“ und sich unzureichend versorgt fühlen. Sie betonen, wie schwierig es sei, Störungen, die Körper und Psyche gleichzeitig betreffen, adäquat zu diagnostizieren und zu behandeln. Zahnärztinnen und Zahnärzte könnten dabei durch das Erkennen oraler Symptome einen wichtigen Beitrag zur Diagnosestellung leisten. Liegt bereits eine psychische Grunderkrankung vor, sollte nach Ansicht der Autoren eine Überweisung durch die behandelnden Fachkräfte in eine zahnärztliche Praxis erfolgen – und zwar idealerweise in interdisziplinärer Abstimmung mit psychologischen Fachpersonen, um patientenseitige Ängste gezielt aufzufangen.

In Bezug auf die Diagnostik heben die Forschenden die Bedeutung von Biomarkern hervor. Diese sind „als physiologische Indikatoren objektiv testbarer Prozesse entweder Marker des Geschehens selbst oder Bausteine des Wegs von Stress zur Erkrankung“ [Priyadharshini et al., 2024]. In diesem Zusammenhang werden Hitzeschockproteine, oxidative Stress-Marker, angeborene Immunmarker wie Akute-Phase-Proteine sowie im Speichel und im Urin nachweisbare Substanzen genannt.

Fazit

Abschließend schlussfolgern die Autoren, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen eine besonders vulnerable Gruppe im Hinblick auf orale Erkrankungen darstellen. Die Ursachen dafür würden von Selbstvernachlässigung und mangelndem Gesundheitsbewusstsein bis zur Angst vor zahnärztlichen Behandlungen reichen. Gleichzeitig könnte eine schlechte Mundgesundheit selbst zur Entstehung oder Verschlechterung psychischer Störungen beitragen. Daher komme der zahnärztlichen Rehabilitation eine immense Bedeutung im Gesamtbehandlungsplan zu.

Priyadharshini G, Ramalingam K, Ramani P. Unveiling the Unspoken: Exploring Oral Manifestations of Psychological Disorders. Cureus. 2024 Jan 25;16(1):e52967. doi: 10.7759/cureus.52967. PMID: 38406056; PMCID: PMC10894318.