Hat ein Zahnarzt den Da-Vinci-Code geknackt?

Leonardos berühmte Skizze aus dem Jahr 1490, der „Vitruvianische Mensch“, zeigt einen nackten Mann mit ausgestreckten Extremitäten in zwei überlagerten Positionen, eingefügt in einen Kreis und ein Quadrat. Sie gilt als eine der wichtigsten anatomischen Zeichnungen der Welt und visualisiert die vom römischen Architekten Vitruv im 1. Jahrhundert vor Christus entwickelten menschlichen Idealproportionen. Doch bis heute grübelt die Welt, wie der italienische Universalgelehrte den Mann in perfekten Maßen präzise sowohl in ein Quadrat als auch in einen Kreis einfügen konnte.

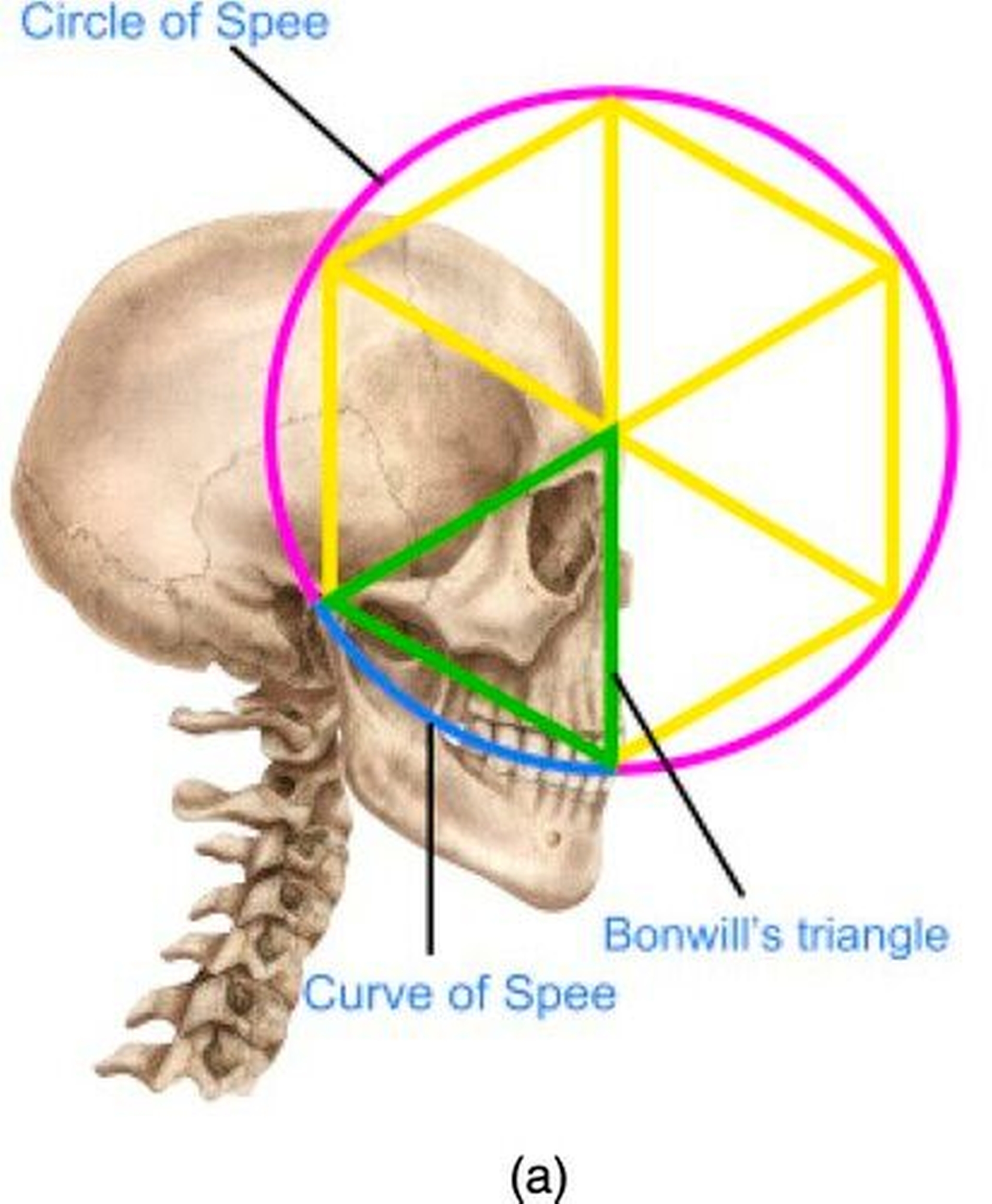

Der Zahnarzt Dr. Rory Mac Sweeney ist sich sicher, dass der Schlüssel des Rätsels in dem Dreieck zwischen den Beinen der Figur liegt. Dieses gleichseitige Dreieck entspreche dem Bonwill-Dreieck, das 1864 von dem US-Zahnarzt William Gibson Arlington Bonwill zur Beschreibung der Kiefergelenksgeometrie entwickelt wurde. Dieses Verhältnis entspricht modernen Berechnungen der optimalen kraniofazialen Proportionen des Menschen.

Die Lösung ist das Dreieck zwischen den Beinen der Figur

Leonardo selbst habe das Dreieck in den begleitenden Manuskripten zur Skizze erwähnt, was darauf schließen lasse, dass er Jahrhunderte zuvor möglicherweise ähnliche Prinzipien erkannt hat, mutmaßt Mac Sweeney. "Wenn Sie Ihre Beine öffnen und Ihre Hände so weit anheben, dass Ihre ausgestreckten Finger die Linie der Oberseite Ihres Kopfes berühren, bildet der Raum zwischen den Beinen ein gleichseitiges Dreieck“, zitiert er aus Leonardos Notizen zum Vitruvianischen Menschen.

Im Zuge der Berechnungen des Dreiecks stellte Mac Sweeney fest, dass der Abstand der Füße des Mannes zum Nabel ein Verhältnis von etwa 1,64 zu 1,65 ergab. Dieser Wert liegt sehr nahe am Tetraederverhältnis von 1,633, jener geometrischen Form, die 1917 offiziell festgelegt wurde und zur Bestimmung der optimalen Anordnung von Kugeln verwendet wird. Werden etwa vier Kugeln so eng wie möglich zu einer Pyramide verbunden, beträgt das Verhältnis von Höhe zu Basis ihrer Mittelpunkte 1,633.

„Die Ergebnisse positionieren den Vitruvianischen Menschen sowohl als künstlerisches Meisterwerk als auch als vorausschauende wissenschaftliche Hypothese über die mathematischen Zusammenhänge, die die ideale menschliche Proportionsgestaltung bestimmen.“

Dr. Rory Mac Sweeney

„Die Analyse zeigt, dass Leonardos gleichseitiges Dreieck dem Bonwill-Dreieck entspricht – der grundlegenden geometrischen Beziehung für die optimale menschliche Kieferfunktion", schreibt Mac Sweeney. Leonardos systematische Konstruktion ergebe ein Verhältnis von 1,64–1,65 zwischen Quadratseite und Kreisradius, was sowohl den Maßen der Originalzeichnung als auch dem Tetraederverhältnis von 1,633 entspricht, das in optimalen Raumanordnungen gefunden wurde.

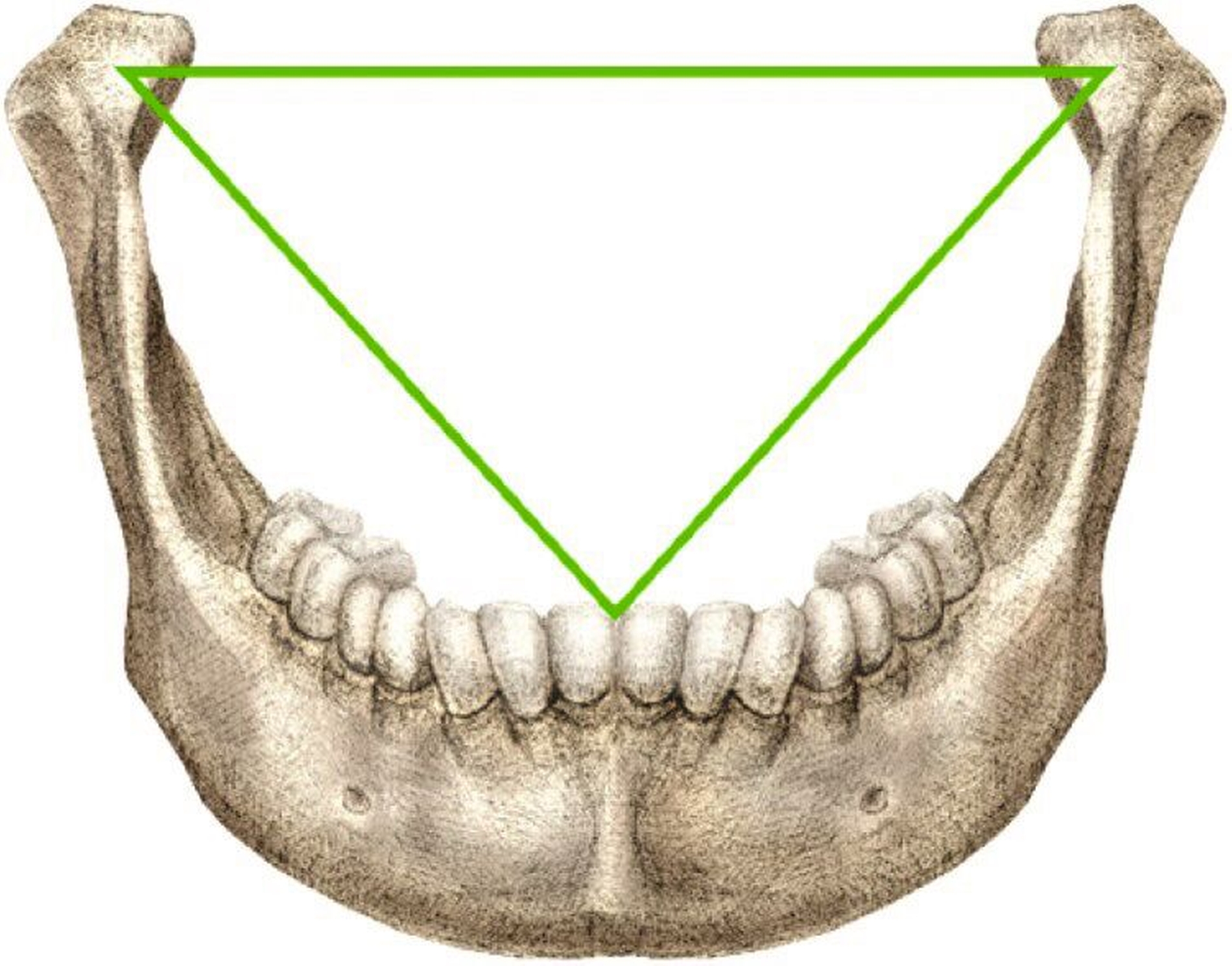

Das Bonwill-Dreieck

Der US-amerikanische Zahnarzt und Forscher William Gibson Arlington Bonwill (* 4. Oktober 1833 in Delaware; † 24. September 1899 in Pennsylvania) fand bei der Untersuchung von 4.000 Unterkiefern von Leichen und weiteren 6.000 von Patienten heraus, dass der Abstand zwischen den Gelenkköpfen 10,16 Zentimeter beträgt und dem Abstand zwischen jedem Kondylus und dem Kontaktpunkt der beiden unteren mittleren Schneidezähne, dem Inzisalpunkt der Mandibula, entspricht. Diese drei Punkte formen ein gleichseitiges Dreieck, das sich während des gesamten Lebens nicht ändert. Bonwill stellte diese Erkenntnisse 1864 auf einer Sitzung der Delaware Dental Society der zahnärztlichen Öffentlichkeit vor. Das Bonwill-Dreieck (Bonwill triangle) ging in die wissenschaftliche Literatur ein. Bonwill schloss, dass die Abmessungen der Zähne und anderer Schädelknochen und sogar der gesamte Körper in ständigem Bezug zur Länge der Seiten dieses Dreiecks stehen: Sobald die Abmessungen eines Zahns bekannt sind, könne man daraus das gesamte Skelett bestimmen.

„Leonardos textlicher Verweis auf ein „gleichseitiges Dreieck“ zwischen den Beinen der Figur gibt Einblick in seinen geometrischen Ansatz und bietet eine mögliche Lösung für die seit Langem bestehende Frage nach seiner Kreis-Quadrat-Beziehung“, resümiert Sweeney. „Die Analyse zeigt, wie die Kombination von kunsthistorischer Forschung mit zeitgenössischem anatomischem Wissen das komplexe mathematische Denken erhellen kann, das den künstlerischen Errungenschaften der Renaissance zugrunde liegt.“

Sweeney, R. M. (2025). Leonardo’s Vitruvian Man: modern craniofacial anatomical analysis reveals a possible solution to the 500-year-old mystery. Journal of Mathematics and the Arts, 1–13. doi.org/10.1080/17513472.2025.2507568