Kampf um transplantierte Organe

Das Transplantationszentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in München-Großhadern bat Mitte April dieses Jahres zum „Pressegespräch Organtransplantation“. Die Moderation hatte Karl-Walter Jauch, Chefarzt des Zentrums, das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einen erstrangigen Ruf genießt.

An der chirurgischen Fertigkeit fehlt es nicht

Nach Prof. Jauchs Worten stellt die Transplantationsmedizin eine der anspruchsvollsten Spezialitäten in der gesamten Medizin dar. Sie bildet in München am Klinikum Großhadern einen Schwerpunkt, der unterschiedlichste Disziplinen einbindet. Seit den 60er Jahren wird in München auf diesem Gebiet geforscht. Stichworte wie die Entdeckung des Antilymphozytenserums in dieser Zeit zeigen auch, dass von Anfang an die Abstoßungsreaktion des Empfängerorganismus gegen das fremde Organgewebe im Fokus stand.

Doch nicht nur in der Qualität, auch in der Quantität könne sich die Transplantationsmedizin in der bayerischen Metropole sehen lassen, so Jauch. Bis auf den heutigen Tag wurde zum Beispiel mehr als 4000 Patienten eine Niere transplantiert, 600 Patienten erhielten eine neue Leber, 450 eine Bauchspeicheldrüse und 200 eine Lunge – jeweils mit überdurchschnittlichen Ergebnissen im Früh- und Langzeitverlauf.

Drei drängende Problemfelder

Resümiert man in München die größten aktuellen Herausforderungen, die einem noch breiteren Erfolg der Transplantationsmedizin im Wege stehen, so sind zwei zu nennen:

• Der große Organmangel, der immer wieder zum Tod von Patienten führt, die auf der Warteliste stehen, ohne dass ein Organ für sie gefunden wird (in München starben 2004 allein 22 Patienten auf der Warteliste für eine neue Niere).

• Der Funktionsverlust transplantierter Organe im Langzeitverlauf, sei es, dass die Organe im Verlauf der Übertragungsprozeduren Schaden genommen hatten, sei es, dass die Grundkrankheit des Patienten auch das neue Organ angreift, sei es, dass das neue Organ vom Empfänger nicht toleriert wird oder sei es, dass tragischer Weise die Immunmodulatoren, die vor einer solchen Abstoßung schützen sollen, selbst organschädigend wirken.

Auf beiden Gebieten wird in München intensiv gearbeitet, um die drängenden Probleme zu lösen. So wird zunehmend die Möglichkeit einer Lebendspende evaluiert. Bei der Leber versucht man mit einer Teilverpflanzung auch die Lebendspende von unpaarigen Organen zu ermöglichen. Auch die noch immer fast nicht durchführbare Xenotransplantation von Organen aus Tieren wird in München weiter erforscht.

Zur Verringerung des sogenannten Reperfusionsschadens, der beim Neubeginn der Organdurchblutung eintreten kann, setzten die Münchner erfolgreich Antioxidantien und Lipidsenker ein. Die organschädigende und tumorerzeugende Wirkung der klassischen Immunsuppressiva vom Typ der Calcineurininhibitoren (CNI) wird in München durch den zusätzlichen Einsatz neuer Immunsuppressiva wie Sirolimus, das nicht zur gleichen Stoffgruppe wie etwa Ciclosporin (CsA) gehört, zu umgehen versucht.

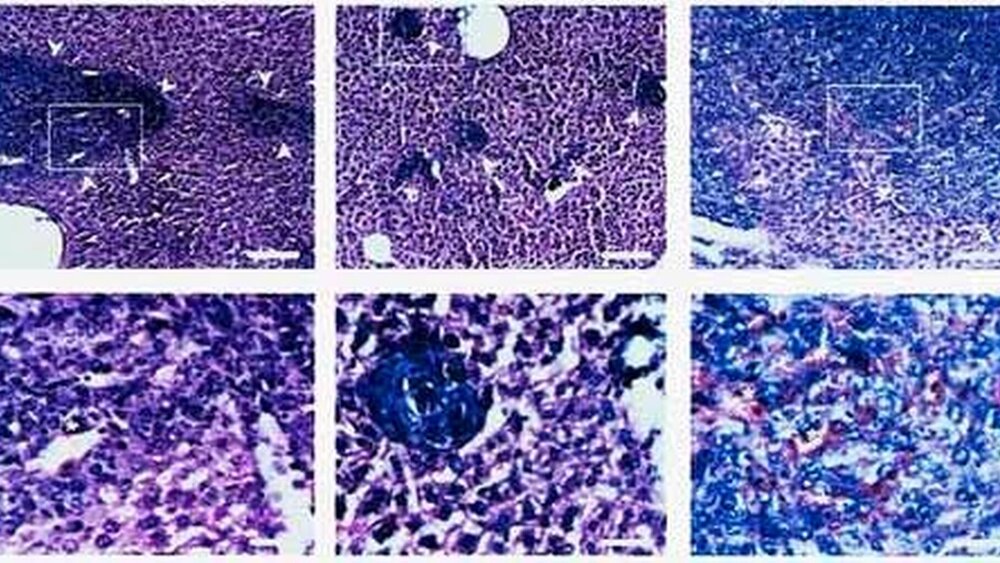

Immunsuppressivum mit positiven Nebenwirkungen

Noch vor Jahren waren CNI die Rettung aller organtransplantierten Patienten. Der Siegeszug der Organübertragung war etwa ohne CsA nicht denkbar. Nun verdichtet sich die Evidenz, dass CsA wie alle Immunsuppressiva der CNI-Gruppe zwei große Schwierigkeiten macht: Es schädigt die Durchblutung von Organen, die, wie die Niere oder das Herz, davon besonders abhängig sind (das gilt für die originären und besonders für die transplantierten Organe) und es kann bösartige Tumoren erzeugen. Sieht man sich das in der experimentellen Studie von Markus Guba und seinen Kollegen von der Universitätschirurgie in Regensburg an, so findet man bei Versuchstieren unter CsA eine Verdoppelung der Tumorhäufigkeit, im gleichen Experiment vermindert Sirolimus (Rapamune, RAPA) die Anzahl der induzierten Tumore fast auf Null (Abbildung 1). Auch die Histologie zeigt dies an den verschiedensten Organen (Abbildung 2) an Tumoren der Leber. Auch makroskopisch fällt eine deutliche Verminderung der Tumormasse unter RAPA auf. Wie Michal Fischereder, der in München die Erforschung von RAPA in der Klinik leitet, im Gespräch mit dem Autor auseinander setzte, wird in München bereits bei Patienten, die eine Niere oder ein Herz erhalten sollen, in erster Linie RAPA als Immunsuppressivum eingesetzt, um die empfangenen Organe nicht Schäden auszusetzen und die Tumorbelastung in der Langzeit-Immunsuppression möglichst niedrig zu halten. Christian Graeb aus dem selben Team in München führte noch an, dass man vor Einführung von RAPA noch davon ausgehen musste, dass vier von fünf langzeittherapierten Patienten nach 30 Jahren einen bösartigen Tumor entwickeln. Heute kann man erwarten, dass durch RAPA sogar bestehende Malignome reduziert werden.