Einstieg aus dem Ausstieg

In jedem Fall müsse man mit einem steigenden Finanzbedarf im Gesundheitswesen rechnen, da der Fonds das Einnahmeproblem einfach nicht löse, erläuterte Moderator Prof. Dr. Eckart Fiedler, Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie in Köln. „Die Anhebung des Einheitsbeitragssatzes wird politisch höchst strittig sein, eine steigende Unterdeckung ist aber erwartbar“, sagte Fiedler. 15,5 Prozent seien zwar zweifellos zu knapp – trotzdem könne man 10,6 Milliarden Euro nur einmal verteilen. Jetzt seien auch die Leistungserbringer in der Pflicht, um die Instrumente – Beispiel Arzneimittelkosten – scharf zu stellen.

Fiedler geht davon aus, dass die Aufhebung der gesetzlichen Begrenzungsregelungen und wachsende Zusatzbeiträge zu einer Entsolidarisierung führen werden. Ein Extra-Obolus werde ihm zufolge bei allen Kassen kommen – das sei die neue Form des Wettbewerbs. „Die politische Interpretation ist folgende: wirtschaftliche Kassen erstatten, unwirtschaftliche müssen Zusatzbeiträge erheben!“ Die Frage sei: Plant man mit dem Fonds einen Systemwechsel durch die Hintertür?

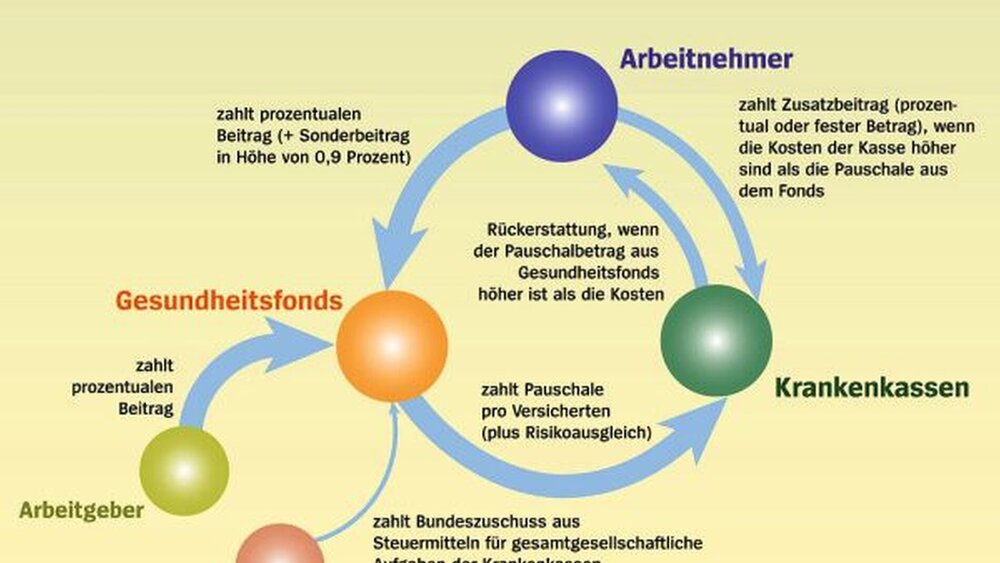

„Der Fonds ist der richtige Schritt, um die GKV insgesamt zu stabilisieren“, betonte indes BMG-Staatssekretär Dr. Klaus-Theo Schröder. Die Reform bestätige im Kern das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem in Deutschland. Der Fonds sei dabei ein Kunstgriff, ein „Cash-Management-System“, das die Zahlungsströme organisiert. Durch den möglichen Zusatzbeitrag beziehungsweise die Erstattung sei das Preissignal zudem viel klarer als heute. Schröder: „Der Qualitätswettbewerb wird sich viel deutlicher darstellen: Kassen werden klarer sehen, ob sie ein optimales Versorgungsangebot bereitstellen.“ Die Entscheidung zu gehen oder zu bleiben treffe in Zukunft nur der Versicherte.

Das Problem leerer Kassen sieht Schröder nicht: „Der Beitragssatz ist so finanziert, dass die Grundausgaben gedeckt sind. Entscheidend ist die Frage, wie man den Zuweisungsstrom neu regelt.“ Laut Schröder müsse die Versäulung aufgebrochen werden. Schröder: „Freiberufliche Strukturen sind ja quasi genetisch kodiert, und die Interessen der Patienten liegen genau quer dazu.“ Eine Aussage, die nicht nur von den Medizinern in Abrede gestellt wurde: Gerade die freiberuflichen Strukturen und damit auch die freie Arztwahl seien ein Garant für die Qualität der Patientenversorgung, stellten die Teilnehmer richtig.

Kritischer beurteilte Prof. Gerd Glaeske vom Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen das Konstrukt. Insbesondere die ausgewählten 80 Krankheiten im Morbi-RSA machen ihm zu schaffen. Statt der bisher relativ groben RSA-Zuweisungen nach Alter, Geschlecht und Erwerbsunfähigkeitsstatus soll es mit dem Fonds Zuschläge entsprechend der Morbidität eines jeden Versicherten auf der Basis seiner Verordnungen und Krankenhausdiagnosen geben. Ein überfälliger Akt, betonte Glaeske: „Wettbewerb darf sich nicht um Risikoselektion drehen, sondern um Qualität. Der Morbi-RSA muss entpolitisiert und zu einem lernenden System werden.“

Pathologisierung der GKV

Präventive Aspekte wurden laut Glaeske aber auf Druck der Kassen und auf Wunsch des BVA gestrichen, die breiten Volkskrankheiten stattdessen aufgenommen. Glaeske zufolge ist dieses Vorgehen jedoch problematisch, weil dadurch hohe Varianzen in den Behandlungsmöglichkeiten und damit in den Kosten entstehen. Glaeske: „Die Jagd auf chronisch Kranke mit möglichst leichter Ausprägung ist eröffnet, die Pathologisierung der GKV programmiert.“

Besser wäre gewesen, die Einführung zeitlich abzupuffern und eine Erprobungszeit von zwei bis drei Jahren einzuplanen, um die Folgen des neuen Systems kennen zu lernen. Glaeske: „Es ist nur zu hoffen, dass die GKV, das solidarisch aufgebaute Finanzierungssystem und die Versorgungsqualität der Versicherten keinen Schaden erleiden.“

Dass der Fonds den staatlichen Einfluss auf das Gesundheitswesen verstärkt, hob Prof. Dr. Jürgen Wasem von der Uni Essen hervor. „Die Frage ist: Wollen wir in Zukunft eine einheitliche Krankenversicherung oder ein System wie heute, in dem sich Versicherte ab einem bestimmtem Einkommen aus dem Solidarprinzip herausoptieren können?“

Wasem glaubt dennoch, dass der Gesunde das bessere Risiko bleibt – wenngleich deutlich weniger als bisher: Der Deckungsbeitrag bleibe bei Gesunden positiv, falle aber geringer aus. Der Kranke, dessen Krankheit nicht auf der Liste steht, bedeute freilich ein deutlich schlechteres Risiko. „Der Fonds ist daher eine Herausforderung für das Management der Kassen“, bilanzierte Wasem.

Unerwünschter Spiraleffekt

Als „fachlich schräg und falsch“ bezeichnete er dagegen die Konstruktion der Zusatzbeiträge: Wenn Geringverdiener den Zusatzbeitrag nicht aufbringen können, entstehe ein Spiraleffekt. Am Ende müssten nämlich die Kassenmitglieder dieses Defizit ausgleichen – über weiter steigende Zusatzbeiträge. „Diese Hilfen müssen generell von außen kommen“, erklärte Wasem. „Ansonsten kommt es zu einer Wettbewerbsverzerrung, und die Kassen geraten 2009 in einen erheblichen Blindflug.“

Als Herausforderung bezeichnete hingegen AOK-Chef Dr. Hans Jürgen Ahrens die mit dem Fonds einhergehenden Änderungen. Weil der Beitragssatz ab 2009 kein Wettbewerbsparameter mehr sei, wären neben dem Zusatzbeitrag künftig die Beratungsund Leistungsangebote der Kassen die einzigen Unterscheidungsmerkmale und somit die entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. „Um im Wettbewerb bestehen zu können, werden die Krankenkassen also noch mehr auf eine effiziente und qualitativ gute Versorgung der Patienten setzen und ihren Versicherten maßgeschneiderte Angebote zur Verfügung stellen“, erläuterte Ahrens. Seine Kasse hält er für sehr gut aufgestellt: Die AOK engagiere sich in kassenartenübergreifenden Projekten, auch in Sachen Wahltarife, Hausarztverträge, DMPs und Arzneimittelrabatte sei sie Vorreiter.

Steigende Beiträge für die meisten Versicherten hält der Chefredakteur von Finanztest, Hermann-Joseph Tenhagen, für sicher. Damit einhergehend erwartet auch er eine stärkere Orientierung an Service- und Leistungsqualität.

Barmerchef Joachim Vöcking zufolge ist der Fonds dagegen der Einstieg in den Ausstieg der solidarischen Krankenversicherung.

Preissignal ist die Prämie

Vöcking: „Der Fonds löst nicht das Finanzierungsproblem, die Belastung verschiebt sich lediglich.“ Schließlich bliebe die Einnahmebasis nahezu unverändert, lediglich der Steuerzuschuss werde erhöht. Vöcking kritisierte weiterhin, dass die PKV nicht in das Solidarmodell integriert wird. „ Es besteht die Gefahr der zunehmenden Privatisierung – auch bei den KVen“, sagte Vöcking. Je nach politischer Couleur könne der Weg Richtung Prämie oder Bürgerversicherung beschritten werden.

Durch den einheitlichen Beitragssatz werde die Prämie zudem zum alleinigen Preissignal. Voraussetzung für die Wettbewerbsneutralität: „Das Preissignal muss unverzerrt sein, unterschiedliche Prämien müssen auf unterschiedliche Wirtschaftlichkeit zurückgehen, sinkende Fondseinnahmen zu gleichen Belastungen für die Kassen führen.“ Wegen des Basistarifs hält er ein Ausgleichssystem auch für die PKV für notwendig.

Dass der Gesundheitsfonds und die Überforderungsklausel die positiven Anreizwirkungen des Morbi-RSA konterkarieren, befürchtet Dr. Klaus Jacobs, Wissenschaftliches Institut der AOK (Wido). Richtige Handlungsanreize seien natürlich notwendig, reichten für einen sinnvollen Wettbewerb aber nicht aus, wenn die wettbewerblichen Handlungsparameter zur Leistungs- und Ausgabensteuerung unzureichend sind.

In der Überforderungsfalle

Als besonders problematisch für den Wettbewerb erweise sich die Ein-Prozent-Klausel: Die Kassenzugehörigkeit erfolge für immer größere Teile der GKV-Mitglieder finanzneutral, weil nirgends mehr als ein Prozent des Einkommens bezahlt werden müsse. Die GKVen steckten dadurch in einer Überforderungsfalle: So könne eine Kasse die notwendige Finanzmittel nicht aufbringen, wenn viele Mitglieder unter die Überforderungsklausel fallen. Die Folge: „Massive Selektionsanreize der Kassen nach Einkommen (möglichst hoch) und Familienversicherten (möglichst wenig).“ Hier sei eine kassenübergreifende Lösung dringend erforderlich.

Während die Linke und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Dr. Martina Bunge den Fonds unterstützt, aber mehr Geld für das System forderte, lehnte FDP-Gesundheitsexperte Daniel Bahr das Konstrukt in Gänze ab. „Den Fonds versteht niemand – er ist zu kompliziert “, resümierte Bahr. „Am liebsten wäre mir, den Fonds einzustampfen. Oder eine Probephase einzuführen, damit die Kassen besser abwägen können, was auf sie zukommt.“ Er ist der Überzeugung, der Basistarif werde schon bald das Modell für Beihilfeberechtigte. Bahr: „Die PKV soll aus der Vollversicherung schleichend hinausgedrängt werden!“