Tanninsäure erhöht die Schutzwirkung der Pellikel

Erosionen gehören neben Karies zu den säurebedingten Zahnhartsubstanzerkrankungen und werden durch die Zufuhr endogener (zum Beispiel Magensäure) und exogener Säuren (wie Fruchtsäure, Zitronensäure) induziert. So zeigen auch Patienten mit einer Refluxerkrankung oder Essstörung (bulimia nervosa) oftmals Erosionen an den Zähnen. Mit dem steigenden Trend zur vegetarischen Lebensweise werden Erosionen auch immer häufiger bei Patienten mit vermehrtem Obst- und Rohkostverzehr diagnostiziert. Eine steigende Prävalenz weisen zudem jugendliche Patienten auf, da diese häufig hochfrequent erosive Getränke wie Softdrinks und Fruchtsäfte konsumieren [Zero, 1996].

Die physiologische Pellikel auf der Schmelzoberfläche wirkt als natürliche Schutzschicht vor Säureeinwirkung. Die Pellikelbildung erfolgt durch Adsorptionsprozesse von Speichelproteinen und Glykoproteinen sowie von Lipiden, die die Demineralisation der Zahnhartsubstanz inhibieren. Bei andauernder oder rasch wiederkehrender Säureexposition des Zahnhartgewebes ist der erosionsprotektive Effekt der Pellikel jedoch limitiert [Hannig et al., 2009; Hannig und Hannig, 2014]. Die präventive Zahnheilkunde sucht daher nach Strategien, um die physiologische Schutzwirkung der Pellikel zu verbessern.

Einen vielversprechenden Ansatz bieten natürliche Polyphenole wie Tannine. Sie wirken entzündungshemmend und antibakteriell, weshalb sie in der Medizin als Bestandteil von Wundsalben bereits Einsatz finden [Wittpahl et al., 2015]. Ihr intraoraler Effekt gegen Demineralisationserscheinungen wurde hingegen bislang nur wenig untersucht und wirft die Frage auf, ob Tannine einen modifizierenden Einfluss auf die Pellikelstruktur ausüben, der einen optimierten Erosionsschutz ermöglicht.

Die Untersuchung

In einem etablierten In-situ-Modell wurden bovine Rinderschmelzproben auf individuellen Tiefziehschienen befestigt und in der Mundhöhle von sechs Probanden getragen [Hannig und Hannig, 2007; Hannig et al., 2012]. Nach einminütiger Pellikelbildung erfolgte die intraorale Spülung mit dem gelösten Reinstoff Tannin. Die Mundspülung mit einer handelsüblichen Fluoridspülung diente als Positivkontrolle, während intraoral getragene Schmelzproben ohne Applikation einer Spüllösung die Schutzwirkung der Pellikel verdeutlichen. Anschließend wurden die Probekörper entnommen und der Salzsäureexposition in vitro zugeführt. Die Quantifizierung der säurebedingten Erosion erfolgte photometrisch über die Bestimmung von herausgelöstem Calcium und Phosphat.

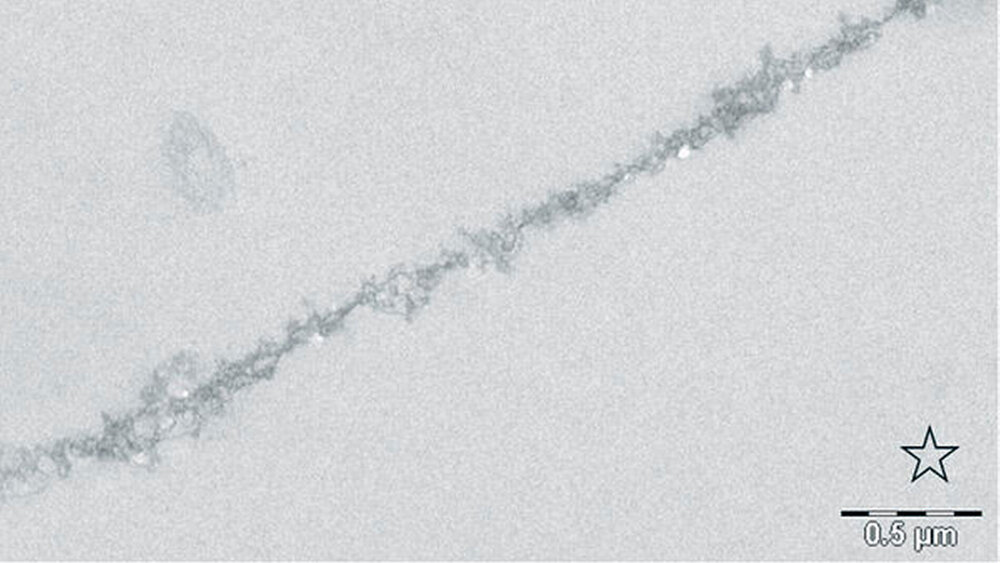

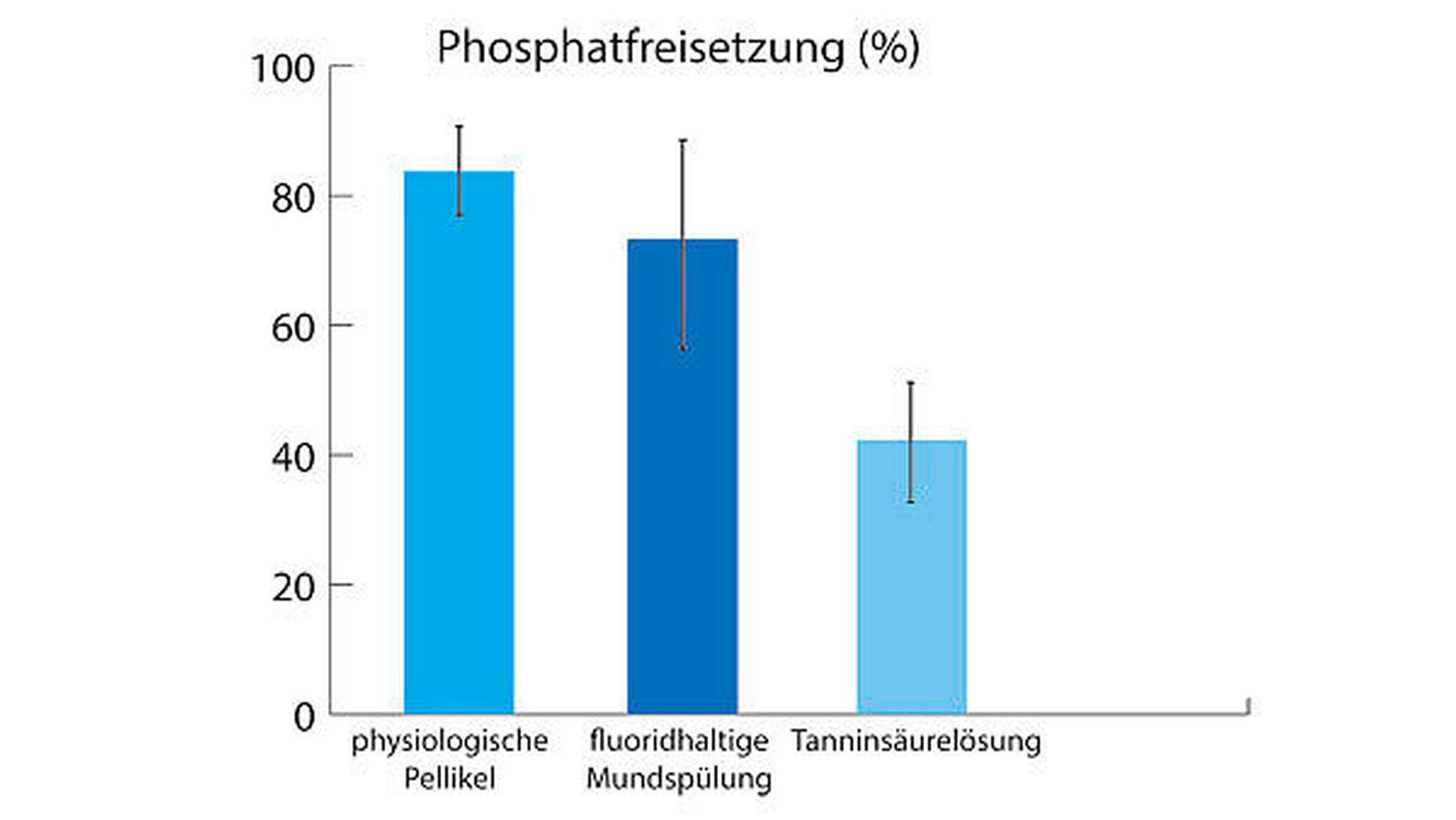

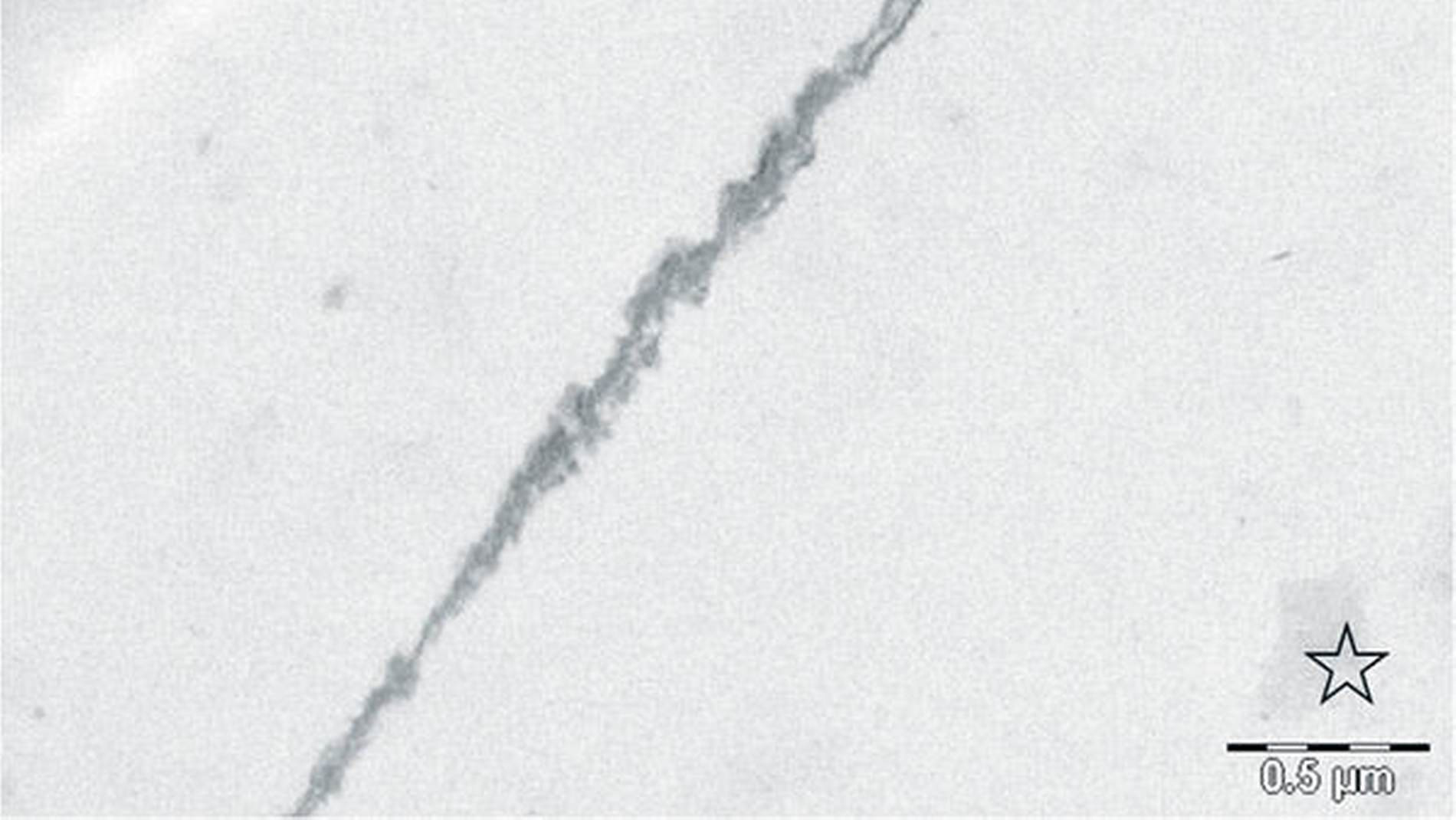

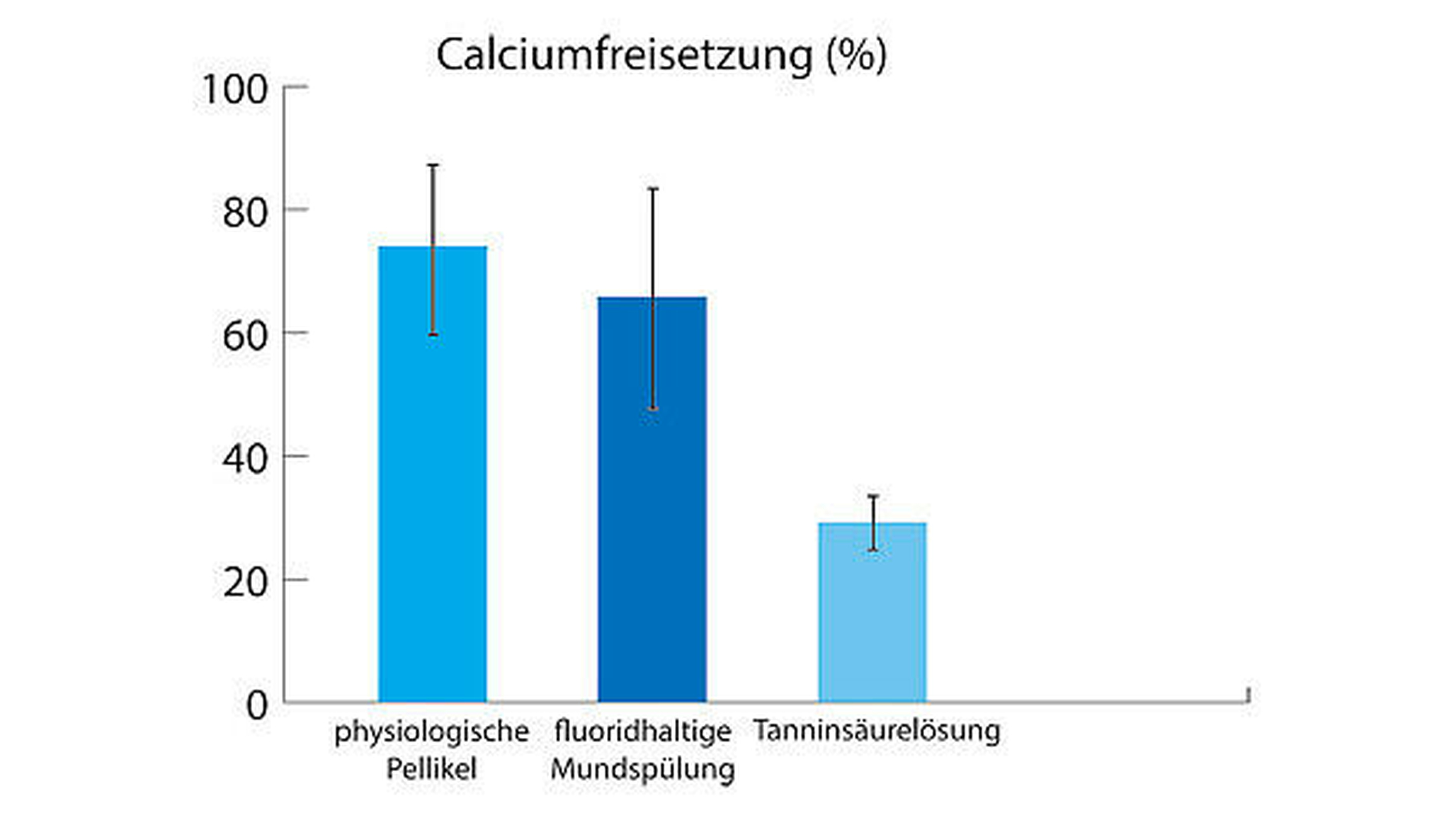

Transelektronenmikroskopisch zeigt sich nach Mundspülung mit Tanninsäure eine deutlich dickere und elektronendichtere Pellikel in der Mundhöhle (Abbildung 1). Die photometrische Bestimmung des säureinduzierten Mineralverlusts bestätigt zudem eine verbesserte Säureresistenz der Zahnhartsubstanz nach Spülung mit Tanninsäure. Die erosionsprotektive Wirkung ist dabei sogar besser als nach der Applikation fluoridhaltiger Mundspülungen, die bisher als Goldstandard bei der Erosionsprävention eingesetzt werden (Abbildung 2).

Um zukünftig neben den konventionellen Prophylaxemaßnahmen eingesetzt zu werden, müssen die Untersuchungen zur Tanninsäure noch weiter fortgesetzt werden.

Sandra Pötschke,

Dr. Susann Hertel,

Prof. Dr. Christian Hannig

Poliklinik für Zahnerhaltung mit Bereich Kinderzahnheilkunde

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden

Fetscherstr. 74, 01307 Dresden

sandra.poetschke@uniklinikum-dresden.de

Judith Delius

Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik

Technische Universität München

Lise-Meitner-Str. 34, 85354 Freising

Dr. Wiebke Hoth–Hannig,

Prof. Dr. Dr. Matthias Hannig

Klinik für Zahnerhaltung

Parodontologie und präventive Zahnheilkunde

Universitätsklinikum des Saarlandes

Kirrberger Str., Gebäude 73, 66421 Homburg/Saar

Die detaillierten Ergebnisse wurden im Rahmen der 29. DGZ-Jahrestagung vorgestellt. Ein Manuskript wurde zur Veröffentlichung in Caries Research angenommen (Hertel S, Pötschke S, Basche S, Delius J, Hoth-Hannig W, Hannig M, Hannig C: Effect of tannic acid on the protective properties of the in-situ formed pellicle).

Literaturliste

Hannig C, Berndt D, Hoth-Hannig W, Hannig M: The effect of acidic beverages on the ultrastructure of the acquired pellicle--An in situ study. Archives of Oral Biology 2009; 54(6): 518–526.

Hannig C, Hannig M, Rehmer O, Braun G, Hellwig E, Al-Ahmad A: Fluorescence microscopic visualization and quantification of initial bacterial colonization on enamel in situ. Archives of Oral Biology 2007; 52(11): 1048–1056.

Hannig C, Wagenschwanz C, Pötschke S, Kümmerer K, Kensche A, Hoth-Hannig W, Hannig M: Effect of Safflower Oil on the Protective Properties of the in situ Formed Salivary Pellicle. Caries Research 2012; 46(5): 496–506.

Hannig M, Hannig C: The pellicle and erosion. Monographs in Oral Science 2014; 25: 206–214.

Wittpahl G, Kölling-Speer I, Basche S, Herrmann E, Hannig M, Speer K, Hannig C: The Polyphenolic Composition of Cistus incanus Herbal Tea and Its Antibacterial and Anti-adherent Activity against Streptococcus mutans. Planta Medica 2015; 81(18): 1727–1735.

Zero DT: Etiology of dental erosion--extrinsic factors. European Journal of Oral Sciences 1996; 104(2(Pt 2)): 162–177.