Der Dichter und sein treuester Freund

Zwei Männer, eine Frau und ein Doktorand: Der Dichter Gottfried Benn und der Bremer Kaufmann Friedrich Wilhelm Oelze sind verbunden durch eine Brieffreundschaft – „ein Jahrhundertdialog“ jubelte die Presse. Die Frau ist Zahnärztin und mit Benn verheiratet. Der Doktorand darf den Nachlass des Dichters verwalten. Ihm vertraut die Witwe die Manuskripte aus dem Zahnarztschrank an. Dazu gibt es Omelett und einen Zehner für die Bahnfahrt.

Gottfried Benn, Arzt, Lyriker, Essayist, Prosaschriftsteller und neben Thomas Mann und Bertolt Brecht einer der großen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde am 2. Mai 1886 geboren. Er studierte Medizin, arbeitete als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Seine große Liebe galt jedoch der Literatur. Vor allem seine frühen Gedichte befassen sich oft mit medizinischen Themen. So in seinem Gedicht „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“ von 1912:

Der Mann:

Hier diese Reihe sind zerfallene Schöße

und diese Reihe ist zerfallene Brust.

Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich.

Komm, hebe ruhig diese Decke auf.

Sieh, dieser Klumpen Fett und faule Säfte,

das war einst irgendeinem Manne groß

und hieß auch Rausch und Heimat.

Komm, sieh auf diese Narbe an der Brust.

Fühlst du den Rosenkranz von weichen Knoten?

Fühl ruhig hin. Das Fleisch ist weich und schmerzt nicht.

Hier diese blutet wie aus dreißig Leibern.

Kein Mensch hat so viel Blut.

Hier dieser schnitt man

erst noch ein Kind aus dem verkrebsten Schoß.

Man läßt sie schlafen. Tag und Nacht. – Den Neuen

sagt man: Hier schläft man sich gesund. – Nur

Sonntags

für den Besuch läßt man sie etwas wacher.

Nahrung wird wenig noch verzehrt. Die Rückensind wund.

Du siehst die Fliegen. Manchmal

wäscht sie die Schwester. Wie man Bänke wäscht.

Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett.

Fleisch ebnet sich zu Land. Glut gibt sich fort.

Saft schickt sich an zu rinnen. Erde ruft.

Benn starb am 7. Juli 1956, kurz nach seinem 70. Geburtstag. Das vergangene Jahr (2016) war für ihn also ein Gedenkjahr, obgleich die Medien, die sonst aus allem einen Rummel machen, diesen Anlasss ignoriert haben. Aber dieses Gedenkjahr wurde auf andere Weise gewürdigt – durch das Erscheinen der vierbändigen Ausgabe des Briefwechsels zwischen Gottfried Benn und seinem Bremer Freund Friedrich Wilhelm Oelze.

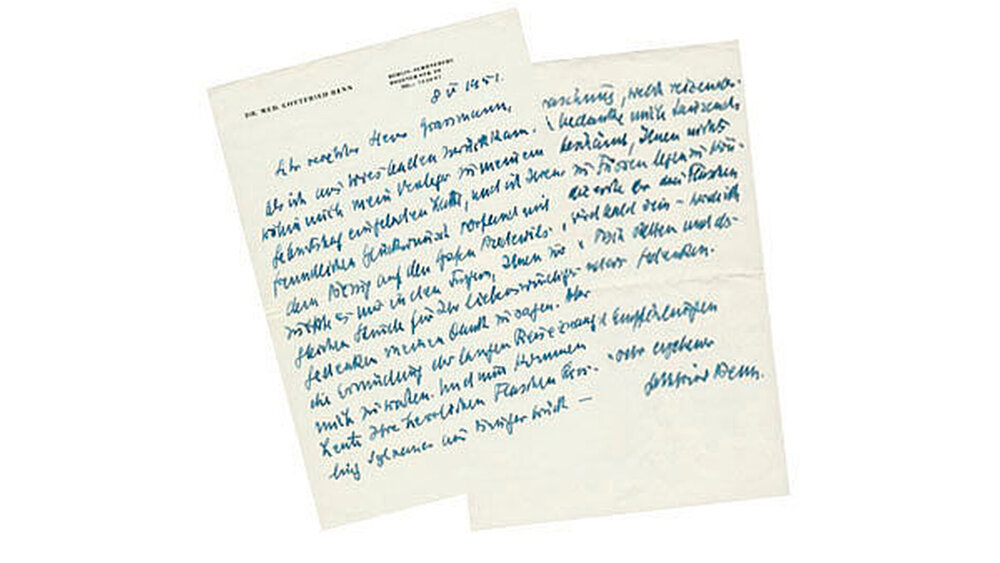

Die Handschrift des Dichters

Sehr verehrter Herr Grossmann,als ich aus Wiesbaden zurückkam, wohin mich mein Verleger zum Geburtstag eingeladen hatte, und ich Ihren freundlichen Glückwunsch vorfand mit dem Bezug auf den Grafen Podewils, zuckte es mir in den Fingern, Ihnen zur gleichen Stunde für Ihr liebenswürdiges Gedenken meinen Dank zu sagen. Aber die Ermüdung der langen Reise zwang mich zu warten. Und nun kommen heute Ihre herrlichen Flaschen Riesling Sylvaner aus Bingerbrück- welche Überraschung, welch reizendes Geschenk! Ich bedanke mich tausendmal und bin beschämt, Ihnen nichts Gleichrangiges zu Füßen legen zu können. Wenn ich die erste der drei Flaschen öffne – und es wird bald sein – werde ich eine Rose auf den Tisch stellen und des unbekannten Spenders gedenken.

Mit Dank und Empfehlungen,

Ihr sehr ergebener Gottfried Benn

Enthielt die alte, erste Ausgabe aus den Jahren 1978–1980 einseitig nur die Briefe von Benn an Oelze, da Oelze die Publikation seiner Briefe an Benn untersagt hatte, liegt mit der neuen Ausgabe der gesamte erhaltene Briefwechsel vor: Während Oelze die Briefe von Benn von Anfang an so gut wie vollständig gesammelt und über den Krieg gerettet hat, gibt es bei den Briefen von Oelze an Benn mehrere Lücken, größere und kleinere.

So hat Benn in den 30er Jahren bestimmmte Briefe von Oelze aus Sorge vor der Gestapo vernichtet, auch hat er wohl 1945 bei seiner Flucht aus Landsberg an der Warthe dort Briefe von Oelze zurücklassen müssen.

Auch so bleibt der Umfang des Austauschs beachtlich: Die neue Ausgabe enthält 748 Briefe von Benn und – immerhin – trotz der Lücken 569 Briefe von Oelze, außerdem die Briefe von den und an die Frauen der beiden Briefpartner, insgesamt 1.349 Briefe.

Stationen eines Lebens

02.05.1886: Gottfried Benn wird in Mansfeld (Westprignitz) als Sohn eines lutherischen Pfarrers geboren: „Als ich ein halbes Jahr alt war, zogen meine Eltern nach Sellin in der Neumark; dort wuchs ich auf. Ein Dorf mit 700 Einwohnern in der norddeutschen Ebene, großes Pfarrhaus, großer Garten, drei Stunden östlich der Oder. Das ist auch heute noch meine Heimat, obgleich ich niemanden mehr dort kenne, Kindheitserde, unendlich geliebtes Land. Dort wuchs ich mit den Dorfjungen auf, sprach platt und wenn es nicht die Arbeiterjungen waren, waren es die Söhne des ostelbischen Adels, mit denen ich umging. Diese alten preußischen Familien, hier besaßen sie ihre Güter, und mein Vater hatte einen ungewöhnlichen seelsorgerischen Einfluß gerade in ihren Kreisen. Brandenburg blieb auch weiter meine Heimat. Das Gymnasium absolvierte ich in Frankfurt a. d. Oder, zum Glück ein humanistisches, studierte dann auf Wunsch meines Vaters Theologie und Philologie, zwei Jahre lang entgegen meiner Neigung; endlich konnte ich meinem Wunsch folgen und Medizin studieren. Es war das dadurch möglich, daß es mir gelang, auf die Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen in Berlin aufgenommen zu werden. Eine vorzügliche Hochschule, alles verdanke ich ihr! Virchow, Helmholtz, Leyden, Behring waren aus ihr hervorgegangen, ihr Geist herrschte dort mehr als der militärische, und die Führung der Anstalt war mustergültig. Ohne den Vater stark zu belasten, wurden für uns alle die sehr teuren Kollegs und die Kliniken belegt. Dazu bekamen wir eine Reihe von Vorträgen und Vorlesungen über Philosophie und Kunst und allgemeine Fragen und die gesellschaftliche Bildung des alten Offizierskorps. Rückblickend scheint mir meine Existenz ohne diese Wendung zur Medizin und Biologie völlig undenkbar.” (Lebensweg eines Intellektualisten, 1934)

1903: Benn beginnt sein Theologie- und Philosophiestudium in Marburg.

1905: Beginn des Medizinstudiums an der Kaiser-Wilhelms-Akademie in Berlin. Dienstzeit beim 2. Garderegiment.

1908: Physikum

1910: Königlicher Preis der medizinischen Fakultät der Universität Berlin für die Schrift „Ätiologie der Pubertätsepilepsie“

1911: Er wird Unterarzt in einem Prenzlauer Infanterieregiment.

1912: Promotion mit der Dissertation „Über die Häufigkeit des Diabetes mellitus im Heer“. Zunächst aktiver Militärarzt. Dann Assistenzarzt am Krankenhaus Charlottenburg-Westend. Er führt annähernd dreihundert Sektionen aus. Mit dem Gedichtband „Morgue“ erregt Benn in avantgardistischen Kreisen großes Aufsehen, da er die herkömmliche Vorstellung von Lyrik radikal infrage stellt.

1913: Die Gedichtsammlung „Söhne“ ist der Dichterin Else Lasker-Schüler gewidmet, mit der er ein Liebesverhältnis hat.

1914: Als Schiffsarzt fährt er von März bis Juni auf dem Doppelschrauben-Postdampfer „Graf Waldersee“ nach New York. In München heiratet er die Schauspielerin Edith Osterloh: „Eine ganz charmante elegante Dame von Welt, viel gereist, mir weit überlegen, 8 Jahre älter als ich, sehr wohlhabend, aus einer Dresdener Patrizierfamilie.” (An Oelze, 29.6.1938)

1914–1917: Im Ersten Weltkrieg wird Benn Oberarzt im besetzten Brüssel, wo die sogenannten Rönne-Novellen entstehen: „Ich war Arzt an einem Prostituiertenkrankenhaus, ein ganz isolierter Posten, lebte in einem konfiszierten Haus, elf Zimmer, allein mit meinem Burschen, hatte wenig Dienst, durfte in Zivil gehen, war mit nichts behaftet, hing an keinem, verstand die Sprache kaum; strich durch die Straßen, fremdes Volk; eigentümlicher Frühling, drei Monate ganz ohne Vergleich.” (Epilog, 1921)

1917: Benn läßt sich als Dermatologe und Venerologe in Berlin nieder.Veröffentlichung der Prosasammlung „Gehirne“ sowie der Gedichtsammlung „Fleisch“, die in ihrer schroffen Menschenverachtung seine Reaktion auf die Gräuel des Krieges zeigt.

1931: „Bin heute wieder von der Steuer mit Pfändung bedroht, wenn ich nicht sofort 500 M. zahle. Die Leute sind irre, der Staat muß zertrümmert werden. Die freien Berufe, die kein festes Einkommen, keine Pension, keine Ferien und keine Bürostunden nach der Uhr kennen, die müssen wieder ran, den verkrachten u. verlumpten Staat zu finanzieren.” (An Thea Sternheim, 18.8.1931)

1932: Wahl in die Preußische Akademie der Künste. Die Auseinandersetzungen mit Egon Erwin Kisch um das Verhältnis von Politik und Kunst machen ihn bekannt.

1933: Obwohl bedeutende Künstler die Akademie nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler verlassen, bleibt Benn. In den Rundfunkvorträgen „Der neue Staat und die Intellektuellen“ und „Antwort an die literarischen Emigranten“ verteidigt er den Nationalsozialismus, von dem er eine Wiedergeburt der deutschen Nation erhofft.

1934: „Der neue Staat ist gegen die Intellektuellen entstanden. Alles, was sich im letzten Jahrzehnt zu den Intellektuellen rechnete, bekämpfte das Entstehen dieses neuen Staates. Sie, die jeden revolutionären Stoß von Seiten des Marxismus begrüßten, ihm neue Offenbarungswerte zusprachen, ihm jeden inneren Kredit einzuräumen bereit waren, betrachteten es als ihre intellektuelle Ehre, die Revolution vom Nationalen her als unmoralisch, wüst, gegen den Sinn der Geschichte gerichtet, anzusehen. Welch sonderbarer Sinn und welch sonderbare Geschichte, Lohnfragen als den Inhalt aller menschlichen Kämpfe anzusehen.” (Der Neue Staat und die Intellektuellen, 1933).

Nach dem Röhm-Putsch am 30.06.1934: „Ich lebe mit vollkommen zusammengekniffenen Lippen, innerlich u. äußerlich. Ich kann nicht mehr mit. Gewisse Dinge haben mir den letzten Stoß gegeben. Schauerliche Tragödie! Wie groß fing das an, wie dreckig sieht es heute aus. Aber es ist noch lange nicht zu Ende.” (An Ina Seidel, 27.8.1934)

1935: Benn wird Sanitätsoffizier in Hannover.

1936: Zu seinem 50. Geburtstag erscheint der Band „Ausgewählte Gedichte“, die von der SS-Zeitschrift „Das Schwarze Korps“ als „widernatürliche Schweinereien“ attackiert werden.

1938: Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer und Schreibverbot. Heirat mit Hertha von Wedemeyer: „Was für eine unerschöpfliche dumme, tierische Menschheit das, die das alles hinnimmt u. dabei gröhlt! Ist sie auf dem Holzweg oder wir, Herr Oelze?” (24.4.1938)

1942: „Die Zukunft muss man sich wohl sehr grausig vorstellen. Die Frage ist nur, ob man Stalin Deutschland bis zur Oder oder bis zur Elbe versprochen hat.” (An Oelze, 4.1.1942)

1943–1945: In Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski) lässt er illegal „Zweiundzwanzig Gedichte 1936–1943“ drucken, arbeitet am Roman „Phänotyp“ und den „Statischen Gedichten“, in denen er das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit reflektiert.

1945: Flucht nach Berlin, Wiederaufnahme der Praxis. 2. Juli: Benns Frau nimmt sich in Neuhaus an der Elbe das Leben: „Haben Sie Dank für Ihre Worte der Teilnahme zum Tod meiner Frau. Nichts in meinem Leben hat mich so getroffen, so tief getroffen wie dieser Tod. Dies Grab u. der Tag dort! Mit jedem neuen Tag jetzt wird der Kummer unerträglicher, es trifft wohl garnicht zu, dass die Zeit einen Verlust lindert.” (An Oelze, 7.11.1945)

18. Dezember: Benn heiratet Dr. Ilse Kaul. „Dass diese Ehe, die nicht leicht – von beiden Seiten – zu Stande kam, für mich ein ausgesprochenes Glück bedeutet, mit dem das Leben mich überraschenderweise beschenkt hat. Ich habe meine inneren u. äusseren Erfahrungen, die geistigen, die menschlichen u. die erotischen einsetzen müssen, um diese reizende Person zu gewinnen, die – wollen Sie das bitte für sich behalten – 27 Jahre jünger ist als ich. Es ist von beiden Seiten eine ausgesprochene Liebesheirat.” (An Oelze, 10.1.1947)

1948: In der Schweiz erscheint die Lyriksammlung „Statische Gedichte“, die seinen späten Ruhm begründet.

1949: Benn beeinflusst mit seinem Spätwerk die deutsche Nachkriegslyrik maßgeblich. Während ihn die nachfolgende Schriftstellergeneration bewundert, wird er von den Exilschriftstellern wegen seiner Haltung im Nationalsozialismus kritisiert: „Das ist also mein Come-back nach 15 Jahren. Nun geht also das Gefrage wieder los: Haben Sie was damit zu tun? Ist das ein Verwandter von Ihnen? Das hängt wohl garnicht mit ihnen zusammen? Ich antworte immer, das ist mein Urgroßvater, den sie wieder ausgebuddelt haben.” (An Frank Maraun, 7.3.1949)

1950: In seiner Autobiografie „Doppelleben“ rechtfertigt er sein Verhalten im Nationalsozialismus.

1951: Georg-Büchner-Preis: „Nun, es wird Zeit, daß man einpackt; das Leben war manchmal schwer, aber ich habe es ertragen und im wesentlichen würde ich nichts anders machen als ich es machte.” (An Gertrud Zenzes, 23.4.1951)

1952: Verleihung des Bundesverdienstkreuzes I. Klasse: „Ablehnen wäre Angeberei, also nehme ich es hin. Tragen werde ich es nicht.” (An Oelze, 16.12.1952)

1956: Zahlreiche Ehrungen zu seinem 70. Geburtstag. 7. Juli: Gottfried Benn stirbt in Berlin an Krebs.

Quellen: Gottfried-Benn-Gesellschaft e. V. und Lebendiges Museum Online

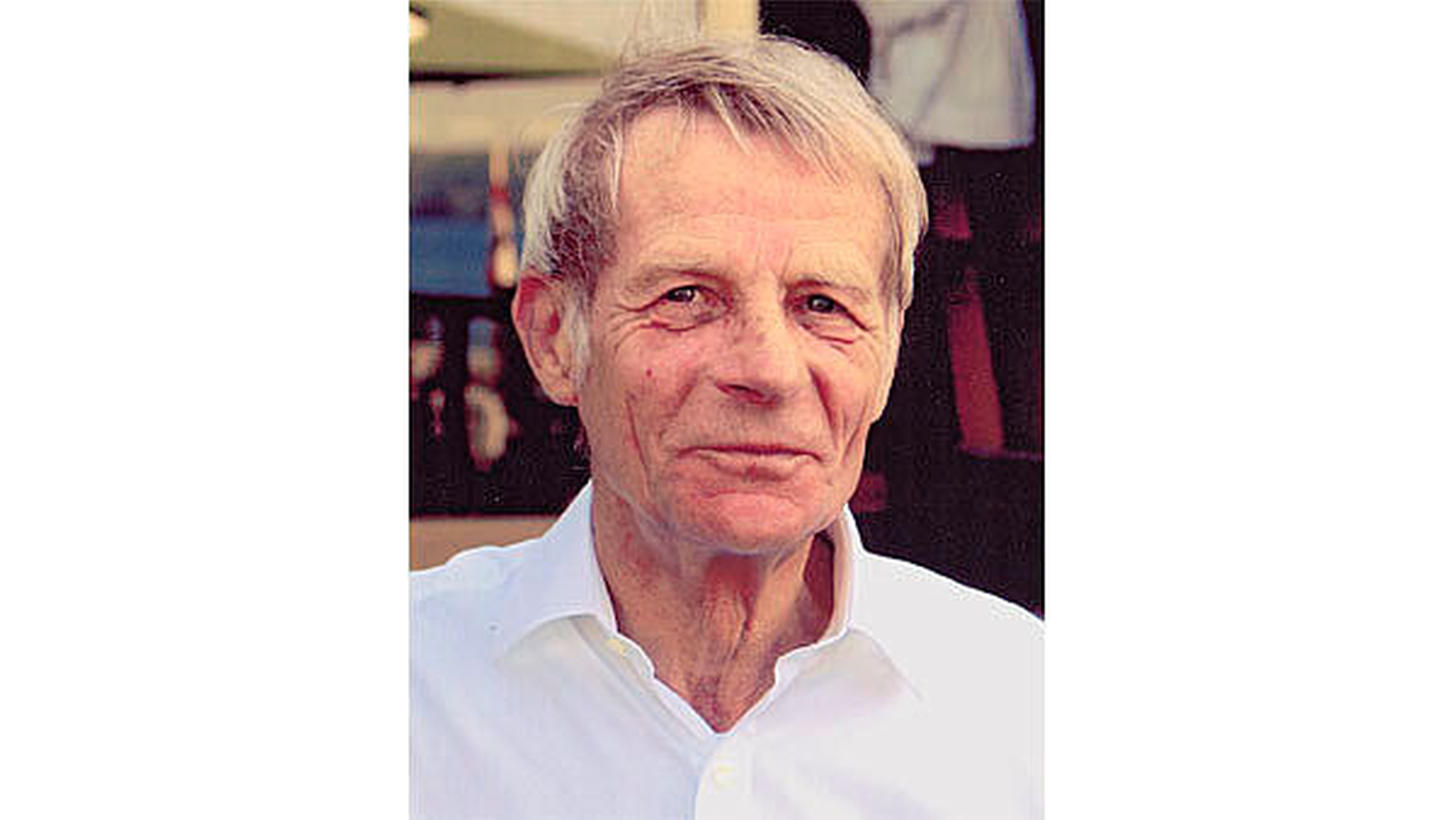

Von der Aufarbeitung zum Druck

Prof. Dr. Harald Steinhagen lehrte Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Bonn. Als Doktorand lernte er 1964 die Zahnärztin Dr. Ilse Kaul-Benn, Gottfried Benns dritte Ehefrau, in Tübingen kennen. Sie half ihm bei der Aufarbeitung von Benns Nachlass. Zwischen der Zahnärztin und Steinhagen entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung.

Auch zu Friedrich Wilhelm Oelze hatte Steinhagen noch persönlichen Kontakt. In einem letzten Telefonat vor seinem Tod im Jahr 1978 vertraute Oelze Steinhagen an, dass er gegen eine Veröffentlichung seiner Briefe, entgegen früherer Äußerungen, nichts mehr einzuwenden habe.

Im vergangenen Jahr gab Steinhagen dann den viel beachteten Briefwechsel zwischen Benn und Oelze heraus.

Gottfried Benn, Friedrich Wilhelm Oelze: Briefwechsel 1932–1956; hrsg. von Harald Steinhagen, Stephan Kraft und Holger Hof, Klett-Cotta und Wallstein Verlag, Göttingen 2016.

Der letzte Brief von Benn aus Schlangenbad im Taunus, wohin man ihn zur Kur geschickt hatte, liegt nur in einer stark verkürzten Abschrift von Oelze vor, zu der dann aber während der Arbeit an der neuen Ausgabe eine Kopie des vollständigen Briefes auftauchte, die, weil es keinen Beweis für ihre Echtheit gibt, nur im Nachwort des vierten Bandes wiedergegeben wurde. Sollte der Text der Kopie echt sein, dann wäre dieser Brief ein erstaunliches Dokument, weil er die Vermutung nahelegt, dass Benns Frau Ilse, von Beruf Zahnärztin, ihm auf seinen Wunsch Sterbehilfe geleistet hat. Bemerkenswert ist auch, wie offen die beiden Briefpartner sich, obwohl Benn mehrfach zur Vorsicht mahnt, über Ereignisse und Zustände im Dritten Reich und über den Kriegsverlauf austauschen, auch wenn sie es vermeiden, zum Kriegsbeginn, zum Einmarsch in die Sowjetunion, zur Invasion der Alliierten in der Normandie und zum 20. Juli 1944 direkt Stellung zu nehmen. Aber immerhin schreibt Benn einmal, am 14. Dezember 1941, in einem langen Brief über die Kriegslage und aus dem OKW:

‘Es knistert im Gebälk‘, sagte kürzlich – authentisch – einer der berühmtesten Namen, den jeder kennt, in kleinstem Kreis, ‘nur gut, dass erst wenige wissen, dass das Schlusskapitel längst begonnen hat‘. Dass wir als Soldaten fallen werden, wie Sie schreiben, halte auch ich für möglich. Es wird wahrscheinlich das Schlimmste noch nicht sein.

Für beide war es ein großes Glück, dass keiner ihrer Briefe geöffnet und kontrolliert wurde. Was geschehen wäre, wenn die Gestapo misstrauisch geworden wäre, mag man sich gar nicht ausmalen.

Großes Glück für Benn war es aber auch, dass die Manuskripte aus den Kriegsjahren – allesamt nur in einem Exemplar vorhanden –, die er als Nachlass des angeblich bei Stalingrad gefallenen Dr. Werff Rönne deklarierte und in einem Dienstpaket mit Dienstsiegel am 23. Januar 1945 aus Landsberg an Oelze schickte, trotz der chaotischen Verhältnisse in den letzten Kriegsmonaten unversehrt ankamen. Ausdrücklich bat er Oelze, das (in wasserdichtes gelbes Wachstuch eingeschlagene) Paket zu öffnen und in den Manuskripten zu lesen: „Sie werden mein einziger und vielleicht mein letzter Leser sein.“

„Es knistert im Gebälk“

Dass die Briefe von Oelze, allesamt von Hand und zumeist auf blauem Briefpapier geschrieben, jetzt endlich veröffentlicht worden sind, hat seine eigene Bewandtnis. Überhaupt gilt: Benn hat erst lange gezögert und am Ende nur widerwillig der Publikation zugestimmt, während Oelze von früh an überzeugt war, dass Benns Briefe, die für ihn geradezu ein „Panorama des Geistes“ darstellten, für die Veröffentlichung prädestiniert seien. Seine eigenen Briefe an Benn, denen er lediglich die „Bedeutung von Anregungen, Stichworten und Fragestellungen“ zuerkennen wollte, hat er dagegen nicht für die Veröffentlichung freigegeben und dies in seinem Testament ausdrücklich „für alle Zeiten“ untersagt. Dass diese Briefe nun in der neuen Ausgabe enthalten sind, so dass man den vollständigen Briefwechsel lesen kann, ist einerseits der Zustimmung seiner Erben zu verdanken und andererseits der Tatsache, dass Oelze, als er 1978 im Krankenhaus lag, im letzten Telefon- gespräch mit mir kurze Zeit vor seinem Tod gesagt hat, er wisse gar nicht mehr, warum er sein Publikationsverbot aufrecht erhalten solle, und gegen eine spätere Veröffentlichung auch seiner Briefe nichts mehr einzuwenden habe. So ist in Kooperation zwischen dem Verlag Klett-Cotta und dem Wallstein Verlag der vollständige Briefwechsel publiziert, ein Briefwechsel, der immerhin fast ein Vierteljahrhundert umspannt.

Sein Beginn steht im Zeichen Goethes: Oelze, Jurist, Importkaufmann, Homme de Lettres, großer Goetheverehrer und -kenner, hatte 1932, im 100. Todesjahr Goethes, in der „Neuen Rundschau“ Benns Essay „Goethe und die Naturwissenschaften“ gelesen, und ihn spontan in einem (nicht erhaltenen, vermutlich bewundernden) Brief um ein Gespräch gebeten.

Aber Benn reagiert höflich abweisend: „Ich sage nicht mehr, als was in meinen Büchern steht.“ Oelze ließ sich dadurch jedoch nicht entmutigen, und so entwickelt sich aus diesem Anfang ein Briefwechsel, der sich von Ende 1932 bis zu Benns Tod im Sommer 1956 erstreckt. Er war nicht immer frei von Missstimmungen und Spannungen, etwa im Jahr 1936, als Benn den Abbruch ihrer Beziehung wünschte, aber dann, anlässlich eines üblen Angriffs in der SS-Zeitung „Das schwarze Korps“, doch den Kontakt wiederherstellte.

„Eine wahrhafte Fahrt über den Styx“

In den folgenden Jahren war Benn angesichts eines Schreibverbots und seiner wachsenden Isolation im NS-Staat dankbar, in Oelze einen verständnisvollen und vertrauenswürdigen Briefpartner zu haben, einen Partner, der an ihn glaubte, der ihn rückhaltlos bewunderte und sich in den ersten Nachkriegsjahren nachdrücklich für die Publikation Benns neuer Arbeiten einsetzte. Man übertreibt nicht, wenn man sagt: Hier liegt eine der großen literarischen Korrespondenzen aus dem vergangenen Jahrhundert vor, eine Korrespondenz, die nicht nur im Blick auf Benn biografisch und werkgeschichtlich von herausragender Bedeutung ist, sondern auch zeitgeschichtlich, insofern die Briefe sehr interessante Einblicke in die NS-Zeit und das erste Nachkriegsjahrzehnt gewähren.

Benn war dreimal verheiratet. Seine erste Frau Eva Osterloh, die er 1914 bei Kriegsausbruch heiratete, starb bereits 1922 an den Folgen einer Gallenblasenoperation. Seine zweite Frau Hertha von Wedemeyer heiratete er im Januar 1938. Am 5. April 1945 schickte er sie von Berlin nach Neuhaus an der Elbe, um sie vor dem Endkampf um die Stadt in Sicherheit zu bringen. Als dann nach Kriegsschluss die sowjetische Besatzungszone nach Westen bis an die Elbe ausgeweitet wurde und sie keine Möglichkeit zur Flucht über die Elbe fand, nahm sie sich mit dem Morphium, das sie beide in den letzten Kriegsjahren immer bei sich hatten, das Leben: Sie hatte von Benn keine Nachricht erhalten und glaubte vermutlich, dass er nicht überlebt hatte. Ende Juli 1945 erfuhr Benn von ihrem Tod, besuchte im September 1945 und dann noch einmal 1946 ihr Grab in Neuhaus: „eine wahrhafte Fahrt über den Styx. Ein Unternehmen auf Leben u. Tod.“

Wahrscheinlich im März 1946 lernte Benn in seiner Praxis anlässlich einer behördlich verordneten Typhusimpfung die Zahnärztin Ilse Kaul kennen, die in seiner Nähe wohnte und eine eigene Praxis betrieb. Am 18. Dezember 1946 heiraten die beiden, und Mitte 1947 verlegt Ilse Benn ihre Praxis in Benns Vierzimmerwohnung in der Bozener Straße.

Was von Benn bleibt

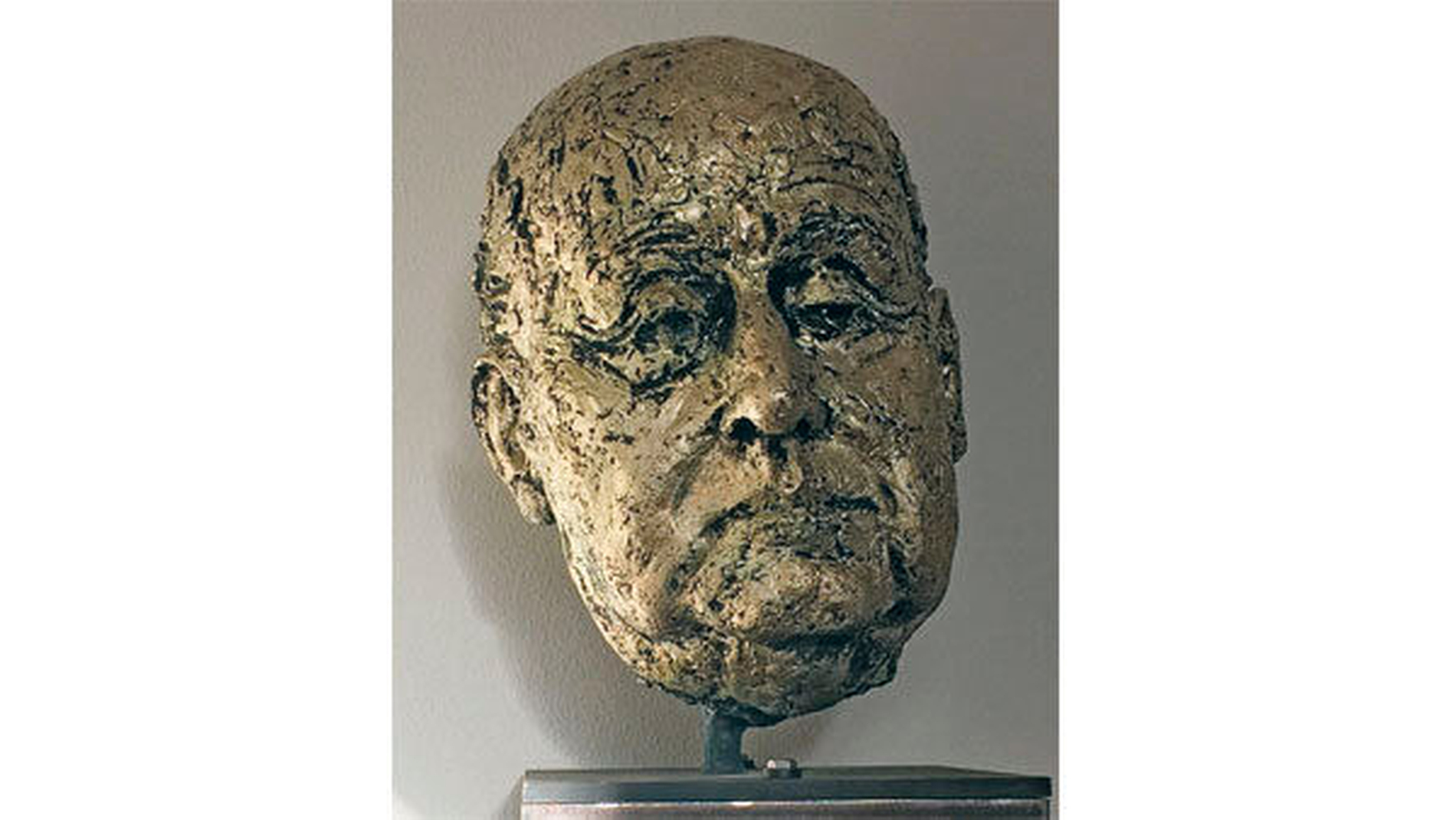

Heute widmet sich die Gottfried-Benn-Gesellschaft e. V. der Förderung des Andenkens an den großen Dichter: In Eltville am Rhein ist im historischen Stadtturm eine Gedenkstätte für Benn eingerichtet, die unter anderem die Original-Totenmaske und Erstausgaben wie zum Beispiel die „Morgue“, „Söhne“ und „Gehirne“ sowie ausgesuchte Briefe und Bilder zeigt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.gottfriedbenn.de.

Nach seinem Tod im Jahr 1956 wollte sie nicht länger in Berlin bleiben, zog mit ihrer Praxis nach Bernhausen bei Stuttgart, erwarb ein paar Jahre später ein Haus in Wolfschlugen bei Nürtingen, betrieb dort weiterhin ihre Zahnarztpraxis und hatte bald viele freundschaftliche Kontakte in Stuttgart, unter anderem zum Kreis um HAP Grieshaber.

„Wie groß fing das alles an ...“

Im Herbst 1964 lernte ich sie auf einer Hölderlin-Tagung in Tübingen kennen. Schon dort sicherte sie mir – hilfsbereit wie sie war – zu, dass ich den Benn-Nachlass für die Arbeit an meiner Dissertation auswerten könne. Und so fuhr ich dann von 1965 an oft mit dem Zug nach Nürtingen, wo sie mich am Bahnhof abholte, und konnte den ganzen Tag oben in einem Dachzimmer ihres Hauses arbeiten, wo sie mich mit Manuskripten und den Arbeitsheften von Benn versorgte und mich mittags mit einem Omelett verköstigte. Benns Nachlass, so schien es, war im ganzen Haus verteilt. Hin und wieder holte sie sogar Manuskripte aus einem der Zahnarztschränke in ihrem Behandlungszimmer. Dort stand, wenn ich mich richtig erinnere, in einer Ecke ein ausrangiertes Bohrgerät, das statt mit einem Elektromotor mechanisch wie eine alte Nähmaschine oder ein Tretroller mit einer Fußwippe betrieben werden konnte, ein Gerät, das ihr im Berlin der ersten Nachkriegsjahre bei den vielen Stromsperren gewiss wertvolle Dienste geleistet hatte. Auch Benn hat zu dieser Zeit viele Briefe an Oelze bei Kerzenlicht geschrieben. Oft musste ich Ilse Benn auch ausführlich von Oelze berichten, den ich damals ein- oder zweimal im Jahr in Bremen besuchte. Wenn sie mich dann abends wieder zum Nürtinger Bahnhof brachte, vergaß sie nie, dem „armen Studenten“ 10 DM für die Fahrkarte zu geben. Sie war eben eine sehr selbstständige, aber auch eine sehr unkomplizierte und zugleich sehr umsichtig und praktisch denkende Frau, die immer auf dem Boden der Realität stand.

„Von beiden Seiten eine Liebesheirat“

Für die Zeit nach meiner Promotion hatten Ilse Benn und ich mit dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach vereinbart, dass dort vom gesamten Nachlass Kopien als Grundlage eines Benn-Archivs hergestellt werden sollten, für das ich die Kopien und die Originale, die Ilse Benn später auch nach Marbach geben wollte, nach derselben Ordnung inventarisiert habe. Aus dieser engen Zusammenarbeit mit ihr wurde mit der Zeit eine freundschaftliche Verbindung: Sie besuchte uns, meine Frau und mich, in unserer Studentenwohnung in der Tübinger Altstadt, und wir waren oft zu Gast bei ihr in Wolfschlugen. Auch bei der Arbeit an der ersten Ausgabe der Benn-Briefe an Oelze hat sie Jürgen Schröder und mich vielfach mit Informationen unterstützt, die wir für die Briefkommentierung benötigten. So hat sie sich bis zu ihrem Lebensende ohne Wichtigtuerei um das Werk ihres Mannes verdient gemacht; niemals hat sie sich aufgespielt wie viele andere Dichterwitwen, von denen die Mitarbeiter des Deutschen Literaturarchivs ein Lied singen können.