Behandlung von Zahnverfärbungen

Die Zahnaufhellung hat sich von historischen Anfängen hin zu einem evidenzbasierten, standardisierten Verfahren entwickelt und ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil der ästhetischen Zahnheilkunde [Attin und Kielbassa, 1995; Greenwall, 2017; Paqué und Attin, 2019; Paqué et al., 2025]. Ziel ist eine sichtbare Farbverbesserung bei maximaler Schonung der Zahnhartgewebe.

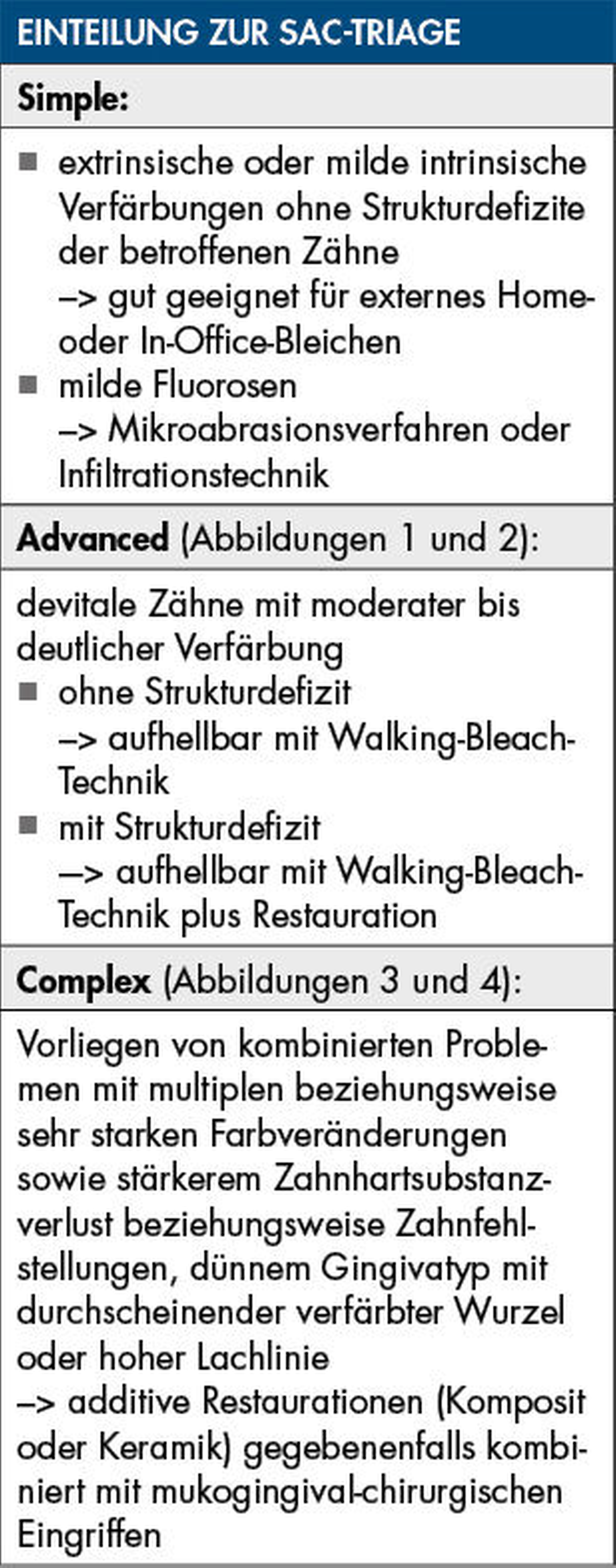

In der Praxis treten jedoch sehr unterschiedliche Ausgangslagen auf, ausgehend von einer oberflächlichen Anlagerung von Farbstoffen bis zur tiefen intrinsischen Verfärbung nach Trauma oder endodontischer Behandlung. Das Konzept „Simple, Advanced, Complex“ bietet für die Praxis eine nützliche Leitlinie, mit der die erwartete Komplexität früh erkannt und die passende Behandlung an die richtige Stelle im Versorgungspfad gesetzt wird.

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Attin

1989–1999: Angestellter an den Universitäten Heidelberg, Köln und Freiburg i. Brsg. sowie in freier Praxis

1999–2000: Kommissarischer Leiter der Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie Freie Universität Berlin

2000–2006: Direktor der Abteilung für Zahnerhaltung, Präventive Zahnheilkunde und Parodontologie an der Georg-August-Universität, Göttingen

seit 2006: Direktor der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin an der Universität Zürich

2013–2022: Vorsteher, Zentrum für Zahnmedizin, Universität Zürich

PD Dr. Pune Nina Paqué M. Sc.

2011–2016: Assistenzzahnärztin an der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

2017–2021: Oberärztin an der Klinik für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin, Universität Zürich

2017–2024: Masterstudiengang in Zahnärztlicher Prothetik & Masterstudiengang in Oraler Implantologie

2022: Erlangung der Venia Legendi

2021–2024: Fachzahnärztliche Weiterbildung an der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin, Universität Zürich

seit 2024: Oberärztin an der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin, Universität Zürich

Ätiologie und Klassifikation

Extrinsische Verfärbungen

Extrinsische Verfärbungen entstehen primär durch Farbstoffe, die sich auf beziehungsweise in der Speichelpellikel und Plaque anlagern. Typische Trigger sind polyphenolhaltige Substanzen wie Tee, Kaffee oder Rotwein sowie Gewürze und Tabakrauch, aber auch Beläge durch chromogene Mikroorganismen [Zimmerli et al., 2010; Ronay und Attin, 2011]. Klinisch zeigen sich gelblich-bräunliche bis dunkle Auflagerungen, die oberflächlich lokalisiert sind und deshalb gut auf professionelle Biofilmkontrolle, Politur und (bei Bedarf) Mikroabrasion ansprechen [Sundfeld et al., 2007; Chhabra und Singbal, 2010].

Erst wenn nach mechanischer Entfernung noch ein Helligkeitsdefizit besteht, kann ein externes Bleichen des Zahnes in Erwägung gezogen werden. Dies erfolgt idealerweise anhand von standardisierten Protokollen mit Steuerung von Konzentration und Kontaktzeit des Bleichmittels. Die Prognose ist in der Regel günstig, da die Farbstoffe (wenn überhaupt) nur oberflächlich in der Zahnhartsubstanz eingelagert sind und die Reaktion auf die Therapie gut vorhersagbar bleibt.

Intrinsische Verfärbungen

Intrinsische Verfärbungen beruhen auf Farbeinlagerungen in Schmelz und/oder Dentin beziehungsweise auf Veränderungen der Lichtstreuung durch gealtertes, sklerosiertes Dentin. Altersassoziierte Dentinapposition, die sogenannte kalzifizierende Metamorphose, sowie eine Pulpenraumverengung führen zu einer Zunahme von Chroma (Farbdichte) und zu geringerer Transluzenz, wodurch die Zähne dunkler beziehungsweise farbintensiver erscheinen [Attin und Wegehaupt, 2009]. Traumatische Ereignisse, einhergehend mit Pulpaeinblutungen ins Dentin oder einer Pulpanekrose, verursachen hämoglobin- und eisenhaltige Abbauprodukte, die den Zahn tiefgreifend, meist grau, verfärben. In einem solchen Fall ist nach suffizienter endodontischer Therapie das interne Bleichen die Methode der Wahl.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich graue Verfärbungen, die durch Einlagerung von Pulpaabbauprodukten ins Dentin bedingt sind, besser bleichen lassen als gelbliche Verfärbungen. Bei vorhandenen Farbeinlagerungen führt das Bleichmittel zu einer Oxidation/Reduktion des Farbstoffs, der dadurch seine Farbigkeit verändert beziehungsweise verliert.

Das eher gelbliche Erscheinungsbild nach einem Trauma stellt im Unterschied dazu eine Strukturveränderung im Dentin dar, deren Farbe sich durch Bleichverfahren schlecht beziehungsweise nicht gut vorhersehbar beeinflussen lässt. Der Versuch, einzelne vitale, Pulpakanal-obliterierte Zähne von extern zu bleichen, kann zu einer koronalen Verbesserung des Erscheinungsbildes führen. Die zervikalen Bereiche, die durch das externe Schienenbleichen einen geringeren Bleichmittelkontakt aufweisen, zeigen jedoch häufig weiterhin eine Verfärbung. Im Ergebnis haben grau verfärbte Zähne, bei denen Pulpaabbauprodukte die Verfärbung ausgelöst haben, nach dem Bleichen eine meist nahezu identische Farbe wie die ungebleichten Nachbarzähne. Dieses Ergebnis kann bei Zähnen, die aufgrund einer kalzifizierenden Metamorphose gelblich erscheinen, nicht in jedem Fall erwartet werden.

Die eher selten auftretenden Tetracyclin-assoziierten Verfärbungen zeigen charakteristische bandförmige Grau- bis Brauntöne und sprechen oft nur stark eingeschränkt auf eine Aufhellungstherapie an [Abbott und Heah, 2009]. Dentalfluorotische Schmelzveränderungen präsentieren sich mit opaken Weißflecken bis bräunlichen Porositäten, die je nach Tiefe mit einer Mikroabrasion oder einer Infiltration und gegebenenfalls ergänzendem externem Bleichen behandelt werden können. Ursache, Lokalisation und Dauer der Verfärbung bestimmen die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Wahl zwischen externem und internem Bleichen beziehungsweise Maskierung mit restaurativen Maßnahmen.

Dabei haben Zähne, deren interne Verfärbung durch Wurzelkanalfüllmaterialien und -medikamente sowie metallische Ionen (zum Beispiel Silber oder Quecksilber) bedingt ist, eine sehr schlechte Prognose bei einer Bleichtherapie [van der Burgt et al., 1986; Lenherr et al., 2012; Attin und Hülsmann, 2019].

Bleichverfahren

Externes Bleichen bei vitalen Zähnen

Home-Bleaching mit Carbamidperoxid sowie In-Office-Bleichen mit Wasserstoffperoxid sind gut untersucht. Der Effekt ist dosis- und zeitabhängig, weshalb Konzentration, Applikationsdauer und Sitzungsfrequenz standardisiert werden sollten. Der Nutzen der zusätzlichen Anwendung einer Licht-/Hitze-/Laser-Aktivierung ist in der Literatur umstritten, so dass die Indikation zur zusätzlichen Aktivierung kritisch zu prüfen ist [Buchalla und Attin, 2007].

Postoperative Sensibilitäten treten vermehrt bei höheren Konzentrationen an Peroxid, beim Einsatz einer Licht-/Hitze-/Laser-Aktivierung sowie bei langen täglichen Bleichintervallen auf. Begleitende remineralisierende Maßnahmen mit Kalzium-Phosphat- oder Fluoridpräparaten beziehungsweise desensibilisierende Bestandteile wie Kaliumnitrat, können die Intensität der Schmerzreaktion im Einzelfall reduzieren.

Peroxide entfalten ihre Bleichwirkung durch die Bildung von Hydroxyl- oder Perhydroxyl-Radikalen, die weitere, zum Teil unerwünschte chemische Reaktionen auslösen. Insbesondere saure peroxidbasierte Bleichmittel stehen dabei im Verdacht, Schmelz und Dentin in geringem Umfang oberflächlich (zum Beispiel Erosionen, oberflächliche Erweichungen) schädigen zu können, vorübergehende Irritationen (Brennen) der Mundschleimhäute zu provozieren oder Restaurationsmaterialien geringfügig zu degradieren [Attin et al., 2004b; Attin et al., 2009; Attin et al., 2007; Attin et al., 2004a; Attin et al., 2005; Ziebolz et al., 2008]. Insbesondere das Verschlucken hochkonzentrierten (> 35 Prozent) Peroxids kann schwere systemische Schäden hervorrufen [Watt et al., 2004].

Daher werden vermehrt peroxidfreie Anwendungen, wie die von PAP (Phthalimidoperoxycapronsäure), diskutiert. Wie bei Peroxiden führt PAP zu einer Oxidationsreaktion von chromogenen Farbstoffen. Allerdings erfolgt diese Reaktion, ohne dass als Zwischenprodukte Radikale gebildet werden. Produkte mit PAP zeigen in ersten Versuchen gute Aufhellungsergebnisse mit einem gleichzeitig geringeren Potenzial für oberflächliche Zahnhartsubstanzschäden [Stübinger et al., 2024]. Ob es sich dabei um reine Oberflächenphänomene und nicht um eine dauerhafte Entfernung von Verfärbungen handelt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Das Gleiche gilt für die Substanzen Natrium-Hexametaphosphat und Tetra-Natrium-Pyrophosphat. Beide Substanzen wirken als Emulgatoren, die die Speichelpellikel aufbrechen können, in die Chromogene eingelagert sind. Dies führt zur Ablösung der Farbstoffe von der Zahnoberfläche. Aufgrund einer hohen Kalziumaffinität lagern sich diese Phosphatabkömmlinge an den Schmelz und blockieren damit zusätzlich Bindungsstellen für chromogene Substanzen. Mithilfe dieser Eigenschaften helfen diese Substanzen dabei, oberflächliche verfärbende Zahnauflagerungen zu beseitigen und nachfolgend vor erneuter Auflagerung von Farbstoffen zu schützen [Joiner, 2010].

Mundspüllösungen, die mit diesen Substanzen angereichert sind, haben in bisherigen Studien allerdings keine wesentlichen und dauerhaften Zahnaufhellungen im Sinne eines Bleachings bewirken können und sind in dieser Hinsicht peroxidbasierten Verfahren unterlegen [Mailart et al., 2025; Oliveira et al., 2017; Ntovas et al., 2021].

Internes Bleichen bei devitalen Zähnen

Bei devitalen Einzelzähnen mit suffizienter Endodontie ist das interne Bleichen ein wichtiger Pfeiler einer ästhetisch orientierten Therapie. Die klassische Walking-Bleach-Technik nutzt ein in die Pulpakammer eingebrachtes Bleichdepot, das in Intervallen erneuert wird, bis die gewünschte Zielhelligkeit erreicht ist [Attin et al., 2003]. Historisch wurden Natriumperborat in Kombination mit Wasser oder Wasserstoffperoxid eingesetzt, wobei heute regulatorische Aspekte die Materialwahl beeinflussen.

Denn man muss bedenken, dass Natriumperborat im Juni 2014 als reproduktionstoxisch (Kategorie 1B) gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft wurde. Daraufhin wurde Natriumperborat in das Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufgenommen. Ab dem 1. Mai 2026 sind gemäß Anhang II der EU-Kosmetikverordnung Perborsäure und ihre Salze (unter anderem Natriumperborat) durch den Omnibus Act VIII verboten. Seit dem 27. Mai 2023 sind das Inverkehrbringen und die Verwendung von Natriumperborat untersagt, es sei denn, es wurde eine Zulassung beantragt.

Gelförmige Peroxidpräparate mit bis zu 35 Prozent H2O2, die in die Pulpakammer eingebracht werden, können eine praktikable Alternative darstellen, sofern diese unter einem sicheren „Barrierekonzept“ angewendet werden [Attin et al., 2003]. Wichtig für den Erfolg ist, dass, während die Einlage in der Walking-Bleach-Phase im Zahn ist, ein dichter Verschluss der Kavität gegenüber der Mundhöhle vorliegt. Nur so kann das Bleichmittel in der Kavität seine Wirkung entfalten. Der Verschluss kann bevorzugt durch adhäsive provisorische Füllungen erfolgen.

Entscheidend ist auch, eine dichte Barriere am Boden der Kavität sicherzustellen. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Bleichmittel an der Schmelz-Zement-Grenze in Richtung Desmodont diffundieren können [Heithersay et al., 1994; Heithersay, 1999].

Endodontische Sicherheitsmaßnahmen beim internen Bleichen

Die Dichtigkeit der Wurzelfüllung ist ebenso Voraussetzung, da Undichtigkeiten zur Nachdunklung oder zu einer bakteriellen Reinfektion führen können. Gegebenenfalls ist eine Revision vor der Aufhellung sinnvoll. Über der Wurzelfüllung ist ein zervikaler Schutzverschluss nötig, dessen Materialeigenschaften und Schichtstärke die Peroxid-Diffusion begrenzen sollen. Dazu werden die Verwendung von Glasionomerzementen oder sorgfältig platzierter Kompositbarrieren beschrieben, wobei eine Mindestdicke von etwa 1,5 mm als praktikabler Richtwert gilt [Rotstein et al., 1992].

Bei der Verwendung von adhäsiv verankerten Kompositmaterialien muss unbedingt vermieden werden, dass durch das Adhäsiv unabsichtlich freiliegende Dentintubuli in der Pulpakammer versiegelt werden. Dies würde die Wirksamkeit des Bleichpräparats im Dentin stark reduzieren. Die Einwirkzeit hochkonzentrierter Peroxide beziehungsweise eine diffusionsfördernde Anwendung von Hitze muss stark limitiert werden, da Diffusionsprozesse und nachfolgende desmodontale/parodontale Entzündungsreaktionen im Bereich der Schmelz-Zement-Grenze das Risiko externer zervikaler Resorptionen des Zahnes erhöhen. Frühere Studien sowie klinische Beobachtungen beschreiben dieses Risiko besonders nach der Anwendung hochprozentiger Peroxide ohne adäquaten Schutz [Cvek und Lindvall, 1985; Rotstein, 1991].

Die Persistenz von Farbstoffen und Zerfallsprodukten der Pulpa kann zu Rezidiven beitragen. Daher ist für den Erfolg der Bleichtherapie die Entfernung residualer Pulpagewebeanteile aus der Pulpakammer ein essenziell wichtiger Bestandteil der Therapie. Nach der aktiven Bleichphase sind Röntgenkontrollen sinnvoll, um Resorptionsprozesse früh zu erkennen.

Seit Langem bekannt ist, dass Reste von Peroxid nach einer externen oder internen Bleichtherapie in den Zahnhartsubstanzen verbleiben. Diese Reste verhindern unbemerkt ein vollständiges und suffizientes Aushärten von Adhäsiven und verringern somit die Haftung von Adhäsivsystemen. Daher wird eine Wartezeit von circa zwei bis drei Wochen nach einer Bleichtherapie vor Durchführung definitiver adhäsiver Restaurationen propagiert [Cavalli et al., 2004; Cavalli et al., 2005].

Komplexitätseinschätzung

Wie kann im Rahmen einer Bleichtherapie eine SAC-basierte (S = simple, A = advanced, C = complex) Therapieentscheidung getroffen werden? Eine SAC-Triage verhindert Über- wie Untertherapie und definiert im Fall von Bleichbehandlungen mögliche Schnittstellen zur restaurativen Therapie. Von den AutorInnen dieses Artikels wird folgende Einteilung vorgeschlagen:

Grenzen und (minimalinvasive) Alternativen

Nicht alle Verfärbungen sind gleichermaßen aufhellbar. Stark opake, bandförmige oder auch tief Tetracyclin-assoziierte Diskolorationen sprechen begrenzt auf Bleichverfahren an, so dass die Erwartungen beim Patienten realistisch kommuniziert werden müssen.

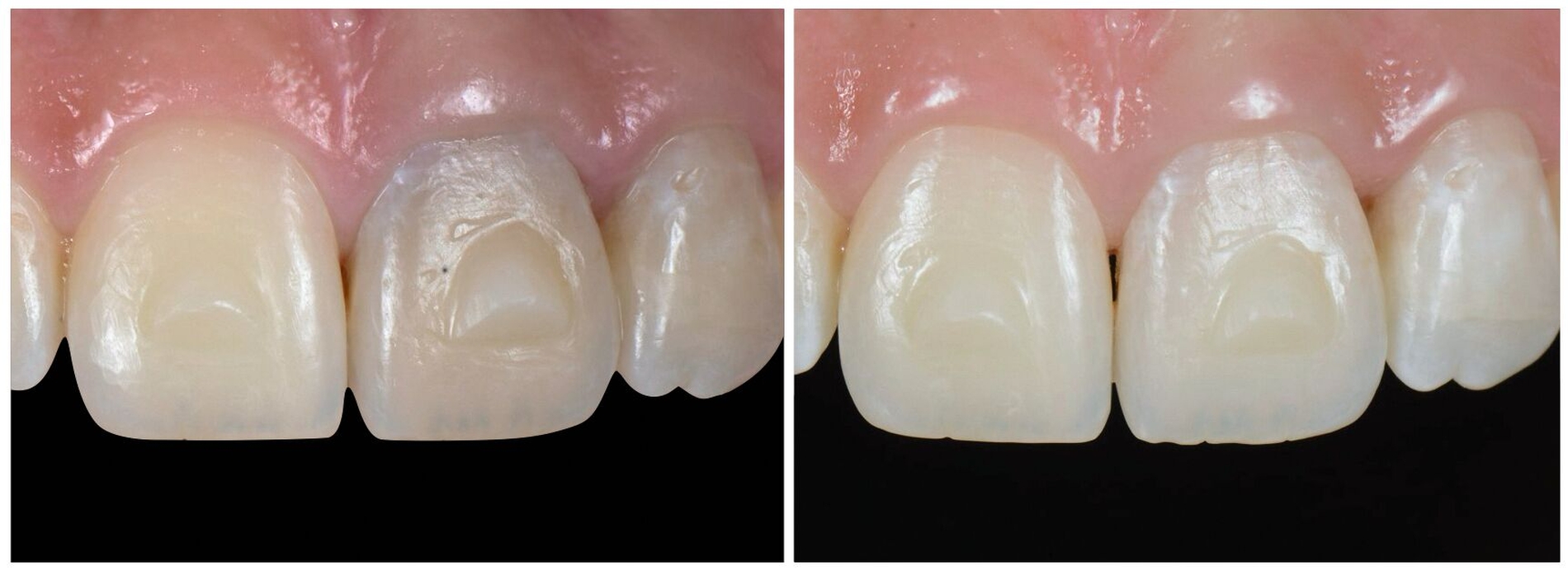

Vorsicht geboten ist auch bei grau erscheinenden, vitalen Zähnen. Hier liegt oft eine erhöhte Transluzenz des Schmelzes vor, so dass die dunkle Mundhöhle durchscheint und den grauen Charakter der Zähne betont (Abbildung 1). Beim Bleichen der Zähne ist es möglich, dass die Transluzenz des Schmelzes noch zusätzlich erhöht wird, so dass die gebleichten Zähne noch grauer erscheinen. Hier sollte auf eine Bleichtherapie verzichtet und gegebenenfalls restaurativen Verfahren der Vorzug gegeben werden. Im Einzelfall kann es ausreichen, Frontzähne von palatinal mit opaken Materialien abzublocken, um das Durchscheinen der dunklen Mundhöhle einzuschränken (Abbildung 1).

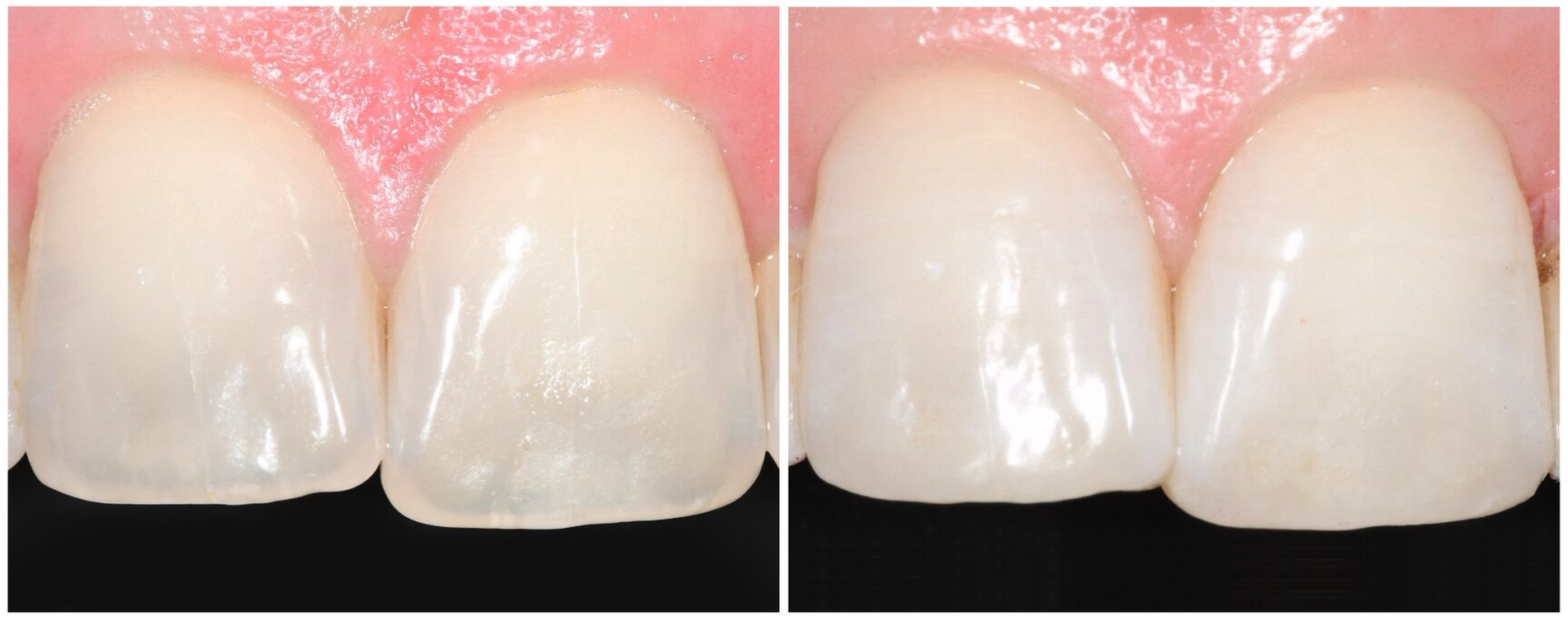

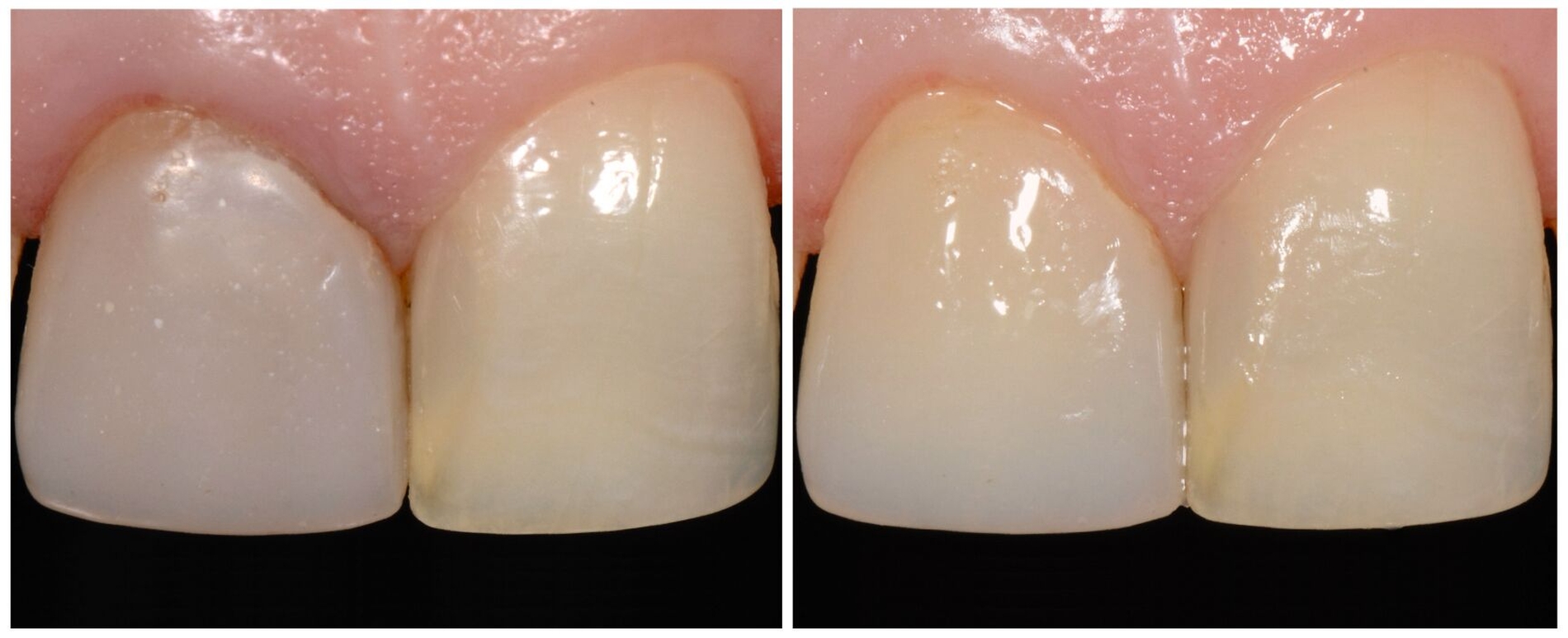

Auch rein additive Kompositveneers können Helligkeit und Chroma von Zähnen beeinflussen, wenn Bleaching allein nicht ausreicht. Allerdings ist es erfahrungsgemäß sehr schwierig, allein mit Kompositmassen verfärbte Zahnareale ästhetisch befriedigend abzublocken. Hier hat eine aktuelle Laborstudie gezeigt, dass zur Maskierung eines dunklen Zahnstumpfes opake Kompositmassen besser geeignet sind als sogenannte Bleichfarben [Al-Khazraji et al., 2025]. Eine Kombination mit einer Bleichbehandlung kann aber zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen (Abbildung 2). Für Zähne mit ausgeprägter Strukturänderung und/oder starken Farbveränderungen ist es daher neben dem Bleichen oftmals sinnvoll, prothetische minimalinvasive Therapien (Veneers) vorzunehmen.

Prothetische Farbkorrektur und Maskierungsstrategien

Wenn die Grenzen des Bleichens erreicht sind, können indirekte Restaurationen die Maskierung übernehmen. Keramiken aus Lithiumdisilikat oder Zirkoniumdioxid decken verfärbte Präparations-Stümpfe in unterschiedlichem Ausmaß ab, wobei die Balance aus Opazität und Transluzenz das natürliche Lichtspiel bestimmt. Ein gezielter Stumpfaufbau mit opakeren Kompositen kann die Ausgangsfarbe neutralisieren und die Materialdicke effizient nutzen. Die Verwendung eines in der Farbe abgestimmten Kompositzements ist beim Einsetzen von Keramikveneers ein entscheidender Faktor, damit die Restauration mit den Nachbarzähnen harmoniert [Pala et al., 2024; Pala et al., 2023].

Aufklärung und Praxis-Schema

Die Aufklärung des Patienten umfasst Themen wie die erreichbare Helligkeit, mögliche Sensibilitäten, potenzielle Rezidive sowie das seltene Risiko zervikaler Resorption bei internem Bleichen. Kontraindikationen wie eine unbehandelte Karies, Undichtigkeiten oder eine insuffiziente Endodontie müssen vor Beginn ausgeschlossen werden. Eine schriftliche Einwilligung mit Dokumentation – Ausgangsfarbe, Fotoserie und geplante Parameter – schafft Klarheit. In der Praxis bewährt hat sich ein standardisiertes Schema für Material, Konzentration, Applikationszeit und Recall, damit die Ergebnisse reproduzierbar bleiben und die Teamabläufe gesichert sind.

Follow-up

Nach externem und internem Bleichen sind Kontrollen sinnvoll, um die Stabilität und Empfindlichkeiten zu beurteilen. Bei intern gebleichten Zähnen empfiehlt sich ein radiologisches Follow-up, insbesondere bei Trauma-Vorgeschichte, damit resorptive Prozesse frühzeitig entdeckt werden können. Die konsequente Foto- und Farbverlaufsdokumentation unterstützt objektive Bewertungen und erleichtert die Kommunikation bei einer späteren prothetischen Planung.

Schlussbemerkung

Das Bleichen von Zähnen ist ein wichtiges und effektives Werkzeug im ästhetischen Behandlungspfad, wenn es in das Entscheidungsmodell „Simple, Advanced, Complex“ eingebettet ist. Externes Bleichen adressiert viele Situationen an vitalen Zähnen sicher und effektiv, internes Bleichen erweitert die Optionen bei devitalen Einzelzähnen unter strikter endodontischer Absicherung.

Wenn die Grenzen der einfachen Bleichtherapie erreicht sind, sorgen minimalinvasive Alternativen und eine prothetische Maskierung für stabile ästhetische Ergebnisse. Die Kombination aus gründlicher Diagnostik, klaren Protokollen und strukturierter Nachsorge minimiert Risiken und erhöht die Vorhersagbarkeit im Praxisalltag.

Literaturliste

Abbott, P., Heah, S. Y.: Internal bleaching of teeth: an analysis of 255 teeth. Aust Dent J 54, 326-333 (2009).

Al-Khazraji, K., Baysan, A., Sleibi, A.: Effectiveness of bleach and opaquer shades to mask discolored teeth. A laboratory-based study. Int J Esthet Dent 20, 236-248 (2025).

Attin, T., Hannig, C., Wiegand, A., Attin, R.: Effect of bleaching on restorative materials and restorations--a systematic review. Dent Mater 20, 852-861 (2004a).

Attin, T., Vollmer, D., Wiegand, A., Attin, R., Betke, H.: Subsurface microhardness of enamel and dentin after different external bleaching procedures. Am J Dent 18, 8-12 (2005).

Attin, T., Betke, H., Schippan, F., Wiegand, A.: Potential of fluoridated carbamide peroxide gels to support post-bleaching enamel re-hardening. J Dent 35, 755-759 (2007).

Attin, T., Hülsmann, M. Probleme der Diagnostik und Therapie von Zahnverfärbungen. In: Hülsmann, M., Editor. Probleme in der Endodontie - Prävention, Identifikation und Management. Berlin: Quintessenz; 2019. p. 499-510.

Attin, T., Kielbassa, A. M.: Die Bleichbehandlung - ein fester Bestandteil ästhetischer Zahnheilkunde. Zahnärztl Mitt 85, 2674-2680 (1995).

Attin, T., Muller, T., Patyk, A., Lennon, A. M.: Influence of different bleaching systems on fracture toughness and hardness of enamel. Oper Dent 29, 188-195 (2004b).

Attin, T., Paque, F., Ajam, F., Lennon, A. M.: Review of the current status of tooth whitening with the walking bleach technique. Int Endod J 36, 313-329 (2003).

Attin, T., Schmidlin, P. R., Wegehaupt, F., Wiegand, A.: Influence of study design on the impact of bleaching agents on dental enamel microhardness: a review. Dent Mater 25, 143-157 (2009).

Attin, T., Wegehaupt, F. J.: Zahnverfärbungen nach Trauma - Möglichkeiten von Aufhellungsverfahren. Quintessenz 60, 631-635 (2009).

Buchalla, W., Attin, T.: External bleaching therapy with activation by heat, light or laser - a systematic review. Dent Mater 23, 586-596 (2007).

Cavalli, V., de Carvalho, R. M., Giannini, M.: Influence of carbamide peroxide-based bleaching agents on the bond strength of resin-enamel/dentin interfaces. Braz Oral Res 19, 23-29 (2005).

Cavalli, V., Giannini, M., Carvalho, R. M.: Effect of carbamide peroxide bleaching agents on tensile strength of human enamel. Dent Mater 20, 733-739 (2004).

Chhabra, N., Singbal, K. P.: Viable approach to manage superficial enamel discoloration. Contemp Clin Dent 1, 284-287 (2010).

Cvek, M., Lindvall, A. M.: External root resorption following bleaching of pulpless teeth with oxygen peroxide. Endod Dent Traumatol 1, 56-60 (1985).

Greenwall, L., editor. Tooth whitening techniques. Boca Raton: CRC Press; 2017.

Heithersay, G. S.: Invasive cervical resorption: an analysis of potential predisposing factors. Quintessence International 30, 83-95 (1999).

Heithersay, G. S., Dahlstrom, S. W., Marin, P. D.: Incidence of invasive cervical resorption in bleached root-filled teeth. Aust Dent J 39, 82-87 (1994).

Joiner, A.: Whitening toothpastes: a review of the literature. J Dent 38 Suppl 2, e17-24 (2010).

Lenherr, P., Allgayer, N., Weiger, R., Filippi, A., Attin, T., Krastl, G.: Tooth discoloration induced by endodontic materials: a laboratory study. Int Endod J 45, 942-949 (2012).

Mailart, M. C., Dos Santos, K. V., Torres, C., Borges, A. B.: Efficacy and safety of peroxide-based mouthrinse on whitening treatment: A randomized controlled clinical trial. J Dent 154, 105584 (2025).

Ntovas, P., Masouras, K., Lagouvardos, P.: Efficacy of non-hydrogen peroxide mouthrinses on tooth whitening: An in vitro study. J Esthet Restor Dent 33, 1059-1065 (2021).

Oliveira, J., Sarlo, R. S., Bresciani, E., Caneppele, T.: Whitening efficacy of whitening mouth rinses used alone or in conjunction with carbamide peroxide home whitening. Oper Dent 42, 319-326 (2017).

Pala, K., Bindl, A., Mühlemann, S., Özcan, M., Hüsler, J., Ioannidis, A.: The capacity to change the lightness of discolored tooth substrates by means of minimally invasive restorations: Perception by dentists, dental technicians, and laypersons. Int J Prosthodont 36, 7-12 (2023).

Pala, K., Reinshagen, E. M., Attin, T., Hüsler, J., Jung, R. E., Ioannidis, A.: Masking capacity of minimally invasive lithium disilicate restorations on discolored teeth-The impact of ceramic thickness, the material’s translucency, and the cement color. J Esthet Restor Dent 36, 107-115 (2024).

Paqué, P. N., Attin, T.: Bleichverfahren endodontisch behandelter Zähne - Aktuelle Bewertung. Endodontie 28, 23-34 (2019).

Paqué, P. N., Paqué, F., Ioannidis, A.: Bleichen als Vorbehandlung vor prothetischer Versorgung. Quintessenz 76, 241-249 (2025).

Ronay, V., Attin, T.: Black stain - a review. Oral Health Prev Dent 9, 37-45 (2011).

Rotstein, I.: In vitro determination and quantification of 30-percent hydrogen-peroxide penetration through dentin and cementum during bleaching. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral SurgOral MedOral Pathol 72, 602-606 (1991).

Rotstein, I., Zyskind, D., Lewinstein, I., Bamberger, N.: Effect of different protective base materials on hydrogen peroxide leakage during intracoronal bleaching in vitro. J Endod 18, 114-117 (1992).

Stübinger, S., Altenried, S., Ren, Q.: Tooth-whitening with a novel phthalimido peroxy caproic acid: short communication. Clin Cosmet Investig Dent 16, 219-225 (2024).

Sundfeld, R. H., Rahal, V., Croll, T. P., De Aalexandre, R. S., Briso, A. L.: Enamel microabrasion followed by dental bleaching for patients after orthodontic treatment - case reports. J Esthet Restor Dent 19, 71-7; discussion 78 (2007).

van der Burgt, T. P., Eronat, C., Plasschaert, A. J.: Staining patterns in teeth discolored by endodontic sealers. J Endod 12, 187-191 (1986).

Watt, B. E., Proudfoot, A. T., Vale, J. A.: Hydrogen peroxide poisoning. Toxicol Rev 23, 51-57 (2004).

Ziebolz, D., Hannig, C., Attin, T.: Influence of a desensitizing agent on efficacy of a paint-on bleaching agent. Am J Dent 21, 77-82 (2008).

Zimmerli, B., Jeger, F., Lussi, A.: Bleaching of nonvital teeth. A clinically relevant literature review. Schweiz Monatsschr Zahnmed 120, 306-320 (2010).