Die interdisziplinäre Diagnoseklassifikation des craniomandibulären Systems (DC-CMS)

Der Begriff der Craniomandibulären Dysfunktion definiert sich als Schmerz und/oder Dysfunktion, wobei sich Schmerz als Kaumuskelschmerz und/oder Kiefergelenkschmerz sowie als (para)funktionell bedingter Zahnschmerz äußert. Die Dysfunktion kann in Form von Bewegungseinschränkung (Limitation), Hypermobilität oder Koordinationsstörung (des Unterkiefers), intraartikulärer Störung des Kiefergelenks sowie in Form funktionsbeeinträchtigender störender okklusaler Vorkontakte und Gleithindernisse in Erscheinung treten [Hugger et al., 2025].

Dr. med. dent. Daniel Weber

03/1998 – 07/2003: Studium der Zahnmedizin an der Philipps-Universität Marburg

seit 09/2003: wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für Zahnärztliche Prothetik (Prof. Dr. M. Karl), vormals Abteilung für Orofaziale Prothetik und Funktionslehre (Prof. Dr. U. Lotzmann) am Universitätsklinikum Giessen und Marburg GmbH, Standort Marburg

10/2008: Promotion zum Dr. med. dent.

01/2009: Ernennung zum Oberarzt

09/2009: Verleihung Dissertationspreis „Kuratorium perfekter Zahnersatz“

11/2012: Ernennung zum qualifiziert fortgebildeten Spezialisten für Prothetik der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro)

11/2014: Ernennung zum fortgebildeten Gutachter der DGPro

11/2016: Ernennung zum Spezialisten für Funktionsdiagnostik und -therapie der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT)

03/2018: Associate Professor in Dental Medicine, Prosthetic Dentistry, Faculty of Medicine, Caucasus International University, Tbilissi, Georgien

seit 11/2019: Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT)

04/2020: Verleihung „Preis für hervorragende Lehre 2019“ des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg

04/2023: Bestellung zum „Gutachter der Landeszahnärztekammer Hessen“

09/2025: Ernennung zum Recognised Specialist in Prosthodontics der European Prosthodontic Association (EPA)

PD Dr. med. dent. Manja von Stein-Lausnitz, M.Sc.

2007: Staatsexamen Zahnmedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin

2008–2012: Assistenzzahnärztin in zwei Berliner Zahnarztpraxen

seit 2010: Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinischer Schwerpunkt: Funktionsdiagnostik und -therapie und orofazialer Schmerz

2014: Promotion: „Postendodontische Restaurationen mit glasfaserverstärkten Aufbaustiften: Eine prospektive klinische Beobachtungsstudie“

2018: Master of Science (MSc) in Zahnärztlicher Prothetik, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

seit 2018: Studiengangskoordinatorin des Studiengangs Zahnmedizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin

2020: Habilitation und Venia legendi für das Fach Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin: „Die restaurative Therapie endodontisch behandelter Zähne mit glasfaserverstärkten Aufbaustiften“

2021: Ernennung zur Oberärztin, Abteilung für Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre, Charité – Universitätsmedizin Berlin

seit 09/2023: Studium zum Master of Medical Education, Universität Heidelberg (Stipendium der Charité – Universitätsmedizin Berlin, kompetitives Peer-review-Verfahren)

Vor dem Hintergrund, dass mit dieser Diagnose keine präzise Bezeichnung klinischer und/oder pathologischer Zustände erfolgt, öffnen sich Interpretationsräume für Befunde und dysfunktionale Erkrankungen. Die Diagnose „CMD“ erlaubt somit keine reproduzierbare Bezeichnung des eigentlichen (Dys)Funktionszustands. Letztlich können daraus insbesondere im interdisziplinären Austausch fehlgeleitete Therapieentscheidungen resultieren.

Die Vorstände der DGFDT, der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG), der Deutschen Gesellschaft für prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro) und der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) haben daher unter Federführung von Prof. Dr. Dr. Andreas Neff und Dr. Daniel Weber (beide Marburg) die Diagnoseklassifikation des craniomandibulären Systems (DC-CMS) entwickelt und dabei die relevanten CMD-Diagnosen in einem sogenannten Mehrebenenmodell geordnet [Weber et al., 2025].

Basis – Spezialist – Wissenschaft

So sieht die Klassifikation vor, bedarfsorientiert Diagnosen unterschiedlich granuliert zu erfassen. Erarbeitet wurden drei Versionen der Diagnoseklassifikation, beginnend mit der „Basis-DC-CMS“ mit Relevanz für den (zahn)medizinischen Praxisalltag, und weiterführend einer „Spezialisten“- und einer „Wissenschafts“-Version. Letztere richten sich entsprechend an funktionsdiagnostisch/-therapeutisch tätige Zahn- oder Fachärzte und an Anwender in der Wissenschaft. Die verschiedenen Versionen der DC-CMS sind auf der Website der DGFDT (www.dgfdt.de/dc-cms) abrufbar.

Vier Grunddiagnosen

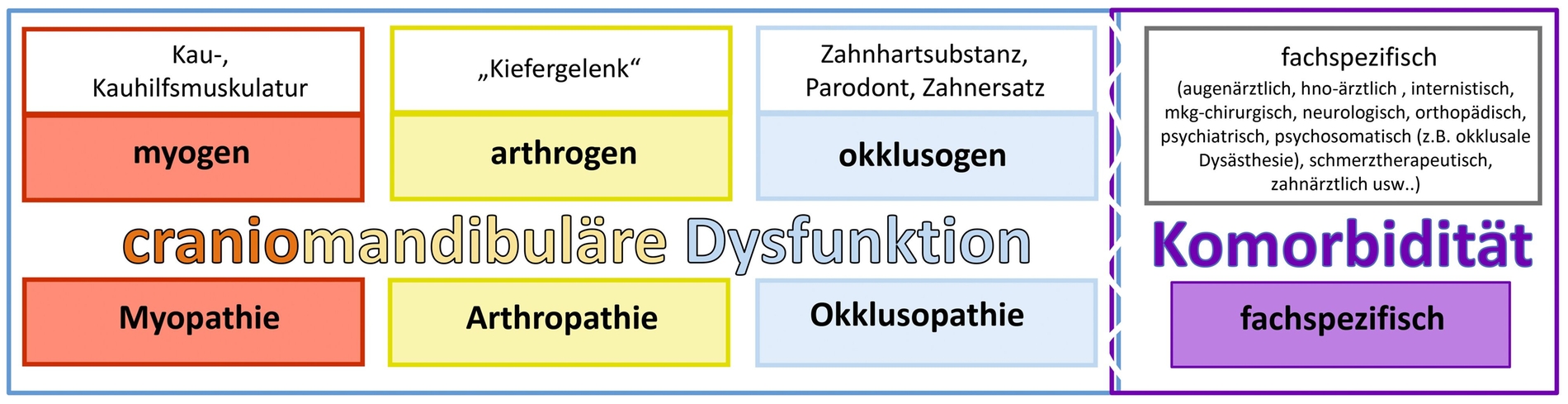

Die Klassifikation basiert auf einer anatomischen Grundstruktur und erlaubt es, in Abhängigkeit von Leitsymptomen und Leitstrukturen den Patienten einer oder mehreren der vier Grunddiagnosen zuzuordnen, klassifiziert als „myogene CMD / Myopathie“, „arthrogene CMD / Arthropathie“, „okklusogene CMD / Okklusopathie“, sowie „Komorbiditäten“ (Abbildung 1).

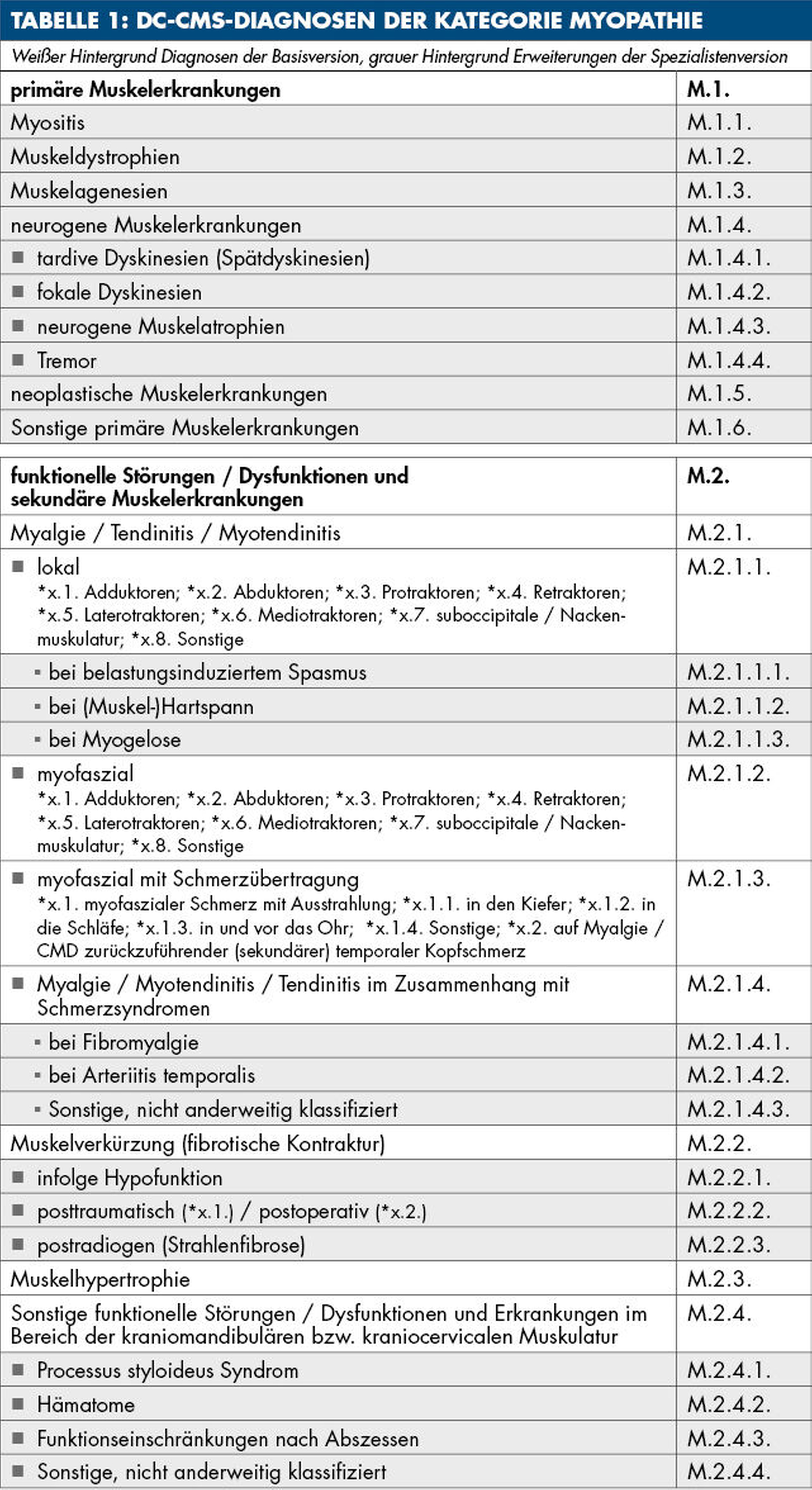

Die myogenen CMD (Myopathie) (Tabelle 1) verorten sich in den Leitstrukturen der Kau-/Kauhilfs- oder Nackenmuskulatur. Dabei geben die Patienten als Leitsymptome funktions-, belastungs- oder tageszeitabhängige Schmerzen, Limitationen, Koordinationsstörungen und/oder Strukturveränderungen an [Weber und Neff, 2025]. Die M.1.-Diagnosen umfassen primäre Muskelerkrankungen, die sich ausgehend von systemischen Faktoren (zum Beispiel immunologisch) aus der betroffenen Struktur oder dem betroffenen Gewebe entwickelt haben. Dies sind angeborene, entwicklungsbedingte oder erworbene Erkrankungen wie Myositiden, Muskeldystrophien oder neoplastische Muskelerkrankungen. Im Verdachtsfall schließt sich eine fachärztliche Konsultation an. Die M.2.-Diagnosen beschreiben funktionelle Störungen/Dysfunktionen und sekundäre Muskelerkrankungen, die sich als Folge einer anderen Erkrankung, Schädigung und/oder Funktionsstörung entwickelt haben.

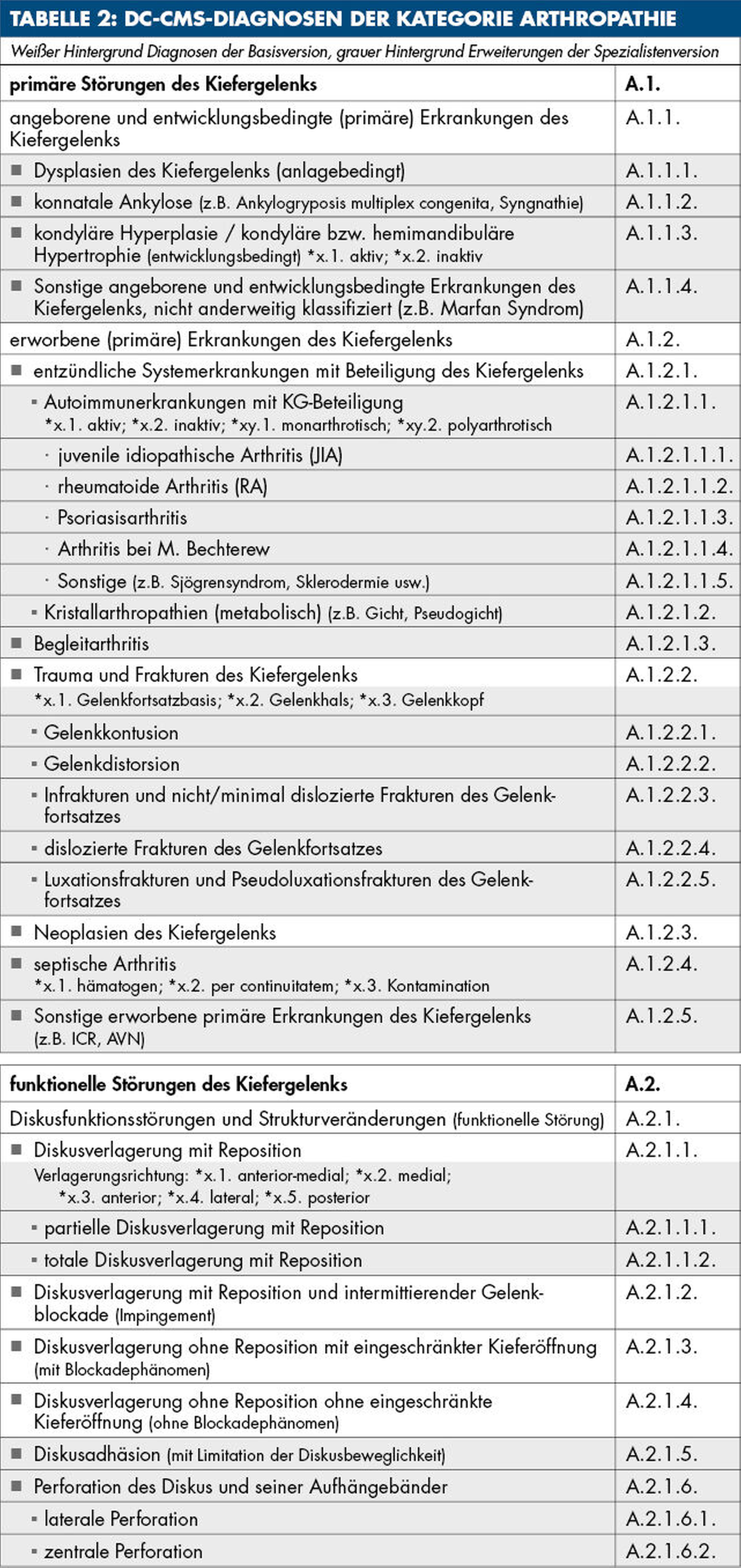

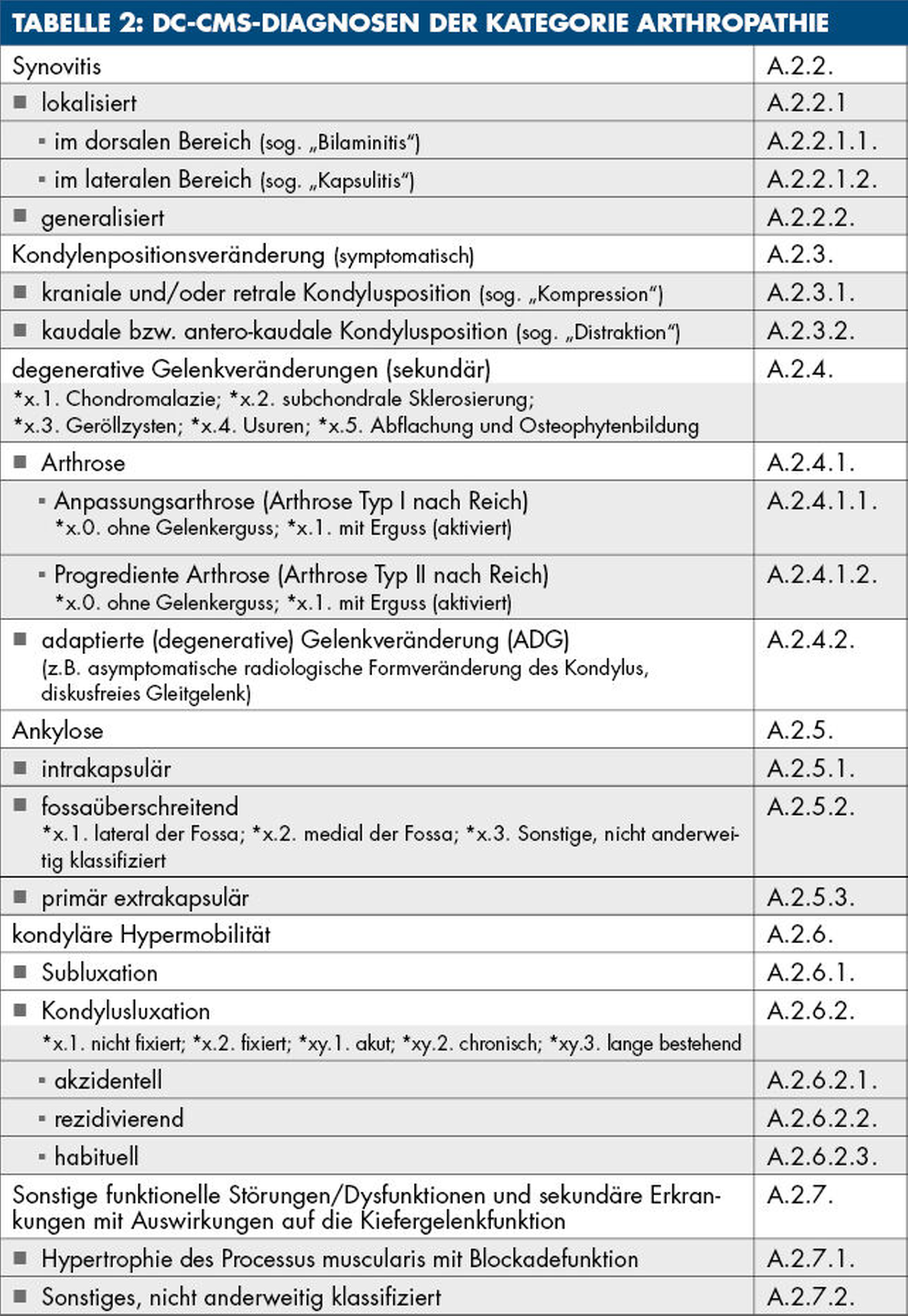

Die Leitsymptome der CMD mit arthrogener Leitkomponente (Arthropathie) (Tabelle 2) sind Kiefergelenkschmerzen, Limitationen, Hypermobilitäten, Koordinationsstörungen, intra- und/oder periartikuläre Störungen und/oder Strukturveränderungen [Weber und Neff, 2025]. Die Leitstruktur ist das Kiefergelenk. In der Diagnoseebene A.1. sind primäre Kiefergelenkerkrankungen subsummiert. Diese umfassen angeborene und entwicklungsbedingte (primäre) Erkrankungen und erworbene (primäre) Erkrankungen des Kiefergelenks. Letztere können als entzündliche Systemerkrankungen mit Beteiligung des Kiefergelenks, als Trauma und Frakturen des Kiefergelenks sowie als Neoplasien detailliert klassifiziert werden.

Die funktionellen Störungen des Kiefergelenks der Ebene A.2., die als Folge einer anderen Erkrankung, Schädigung, Funktionsstörung und/oder deren Kombination entstanden sind, können in sieben praxisrelevante Kategorien untergegliedert werden (Tabelle 2). Zu den Diskusfunktionsstörungen und Strukturveränderungen zählen in der Basisversion die Diskusverlagerung mit Reposition, die Diskusverlagerung mit Reposition und intermittierender Gelenkblockade (Impingement), die Diskusverlagerung ohne Reposition mit eingeschränkter Kieferöffnung (mit Blockadephänomen) und die Diskusverlagerung ohne Reposition ohne eingeschränkte Kieferöffnung (ohne Blockadephänomen). Die Diagnosen Synovitis, Kondylenpositionsveränderung (symptomatisch), degenerative Gelenkveränderungen (sekundär) mit der Unterscheidung zwischen Arthrose und adaptierter (degenerativer) Gelenkveränderung (ADG), Ankylose, kondyläre Hypermobilität mit Subluxation und Kondylusluxation sowie sonstige funktionelle Störungen/Dysfunktionen und sekundäre Erkrankungen mit Auswirkungen auf die Kiefergelenkfunktion sind als weitere gelenkbezogene Basisdiagnosen in den Arthropathien klassifiziert.

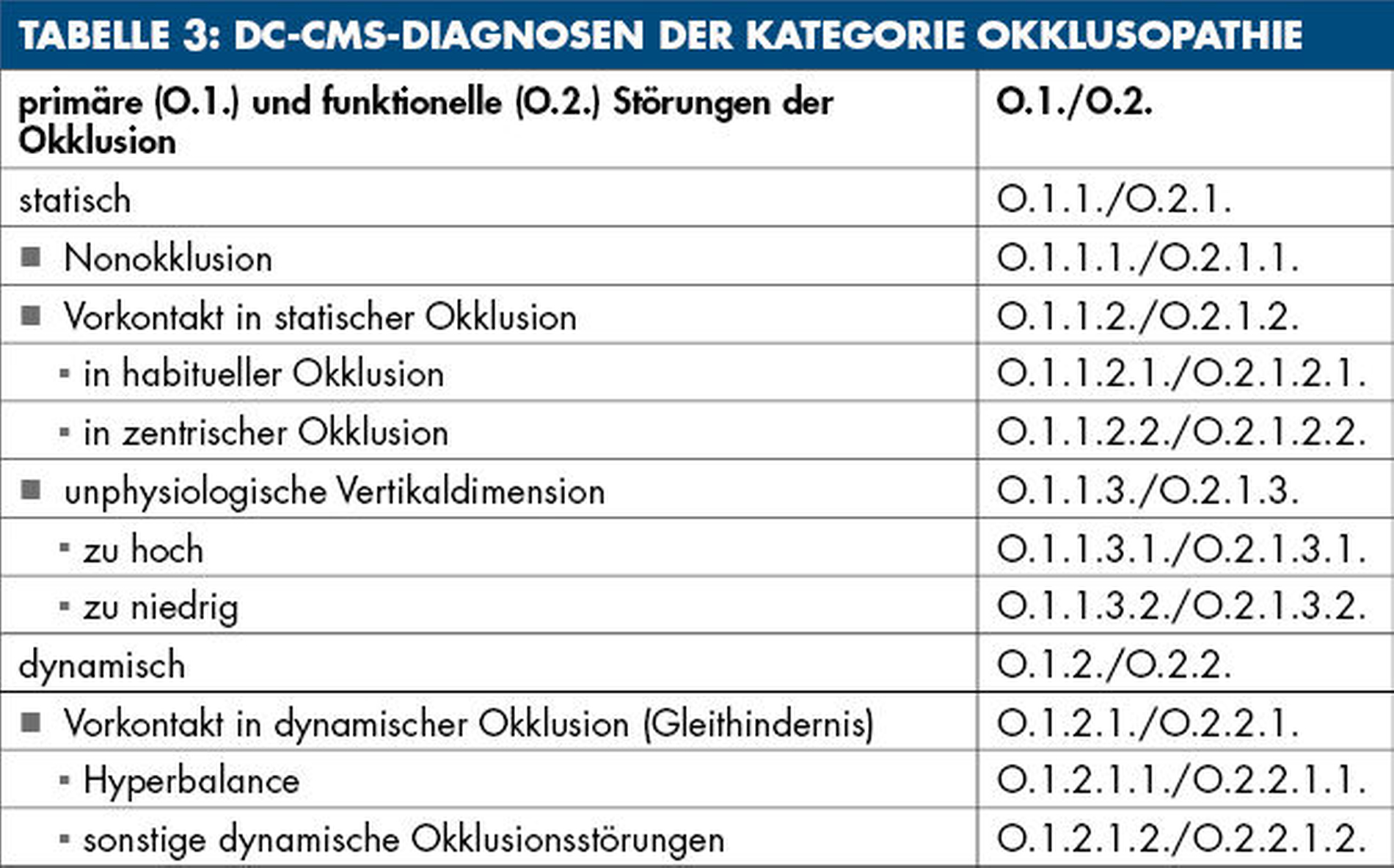

CMD mit okklusogener Leitkomponente (Okklusopathie) (Tabelle 3) sind durch die Leitsymptome Zahnschmerz (im dysfunktionellen Zusammenhang), Vorkontakte und Gleithindernisse und/oder Strukturveränderungen beschrieben, die auf die Leitstrukturen Zahnhartsubstanz, Parodont und/oder Zahnersatz orientiert sind [Weber und Neff, 2025]. Auf der ersten Diagnoseebene sind primäre (O.1.) und funktionelle (O.2.) Störungen der Okklusion benannt. Nachfolgend werden diese dann in die statische (einschließlich Bewertung der Vertikaldimension) und die dynamische Okklusion untergliedert. Zur visuellen und/oder taktilen Untersuchung sollten interokklusal eingebrachte Prüffolien verwendet werden.

Grundlage für die Diagnosefindungen sind Untersuchungen im Rahmen der Anamneseerhebung, der klinischen extra- und intraoralen Untersuchung mit klinischer Funktionsanalyse beziehungsweise manueller Strukturanalyse, die bildgebende Diagnostik und gegebenenfalls instrumentelle Verfahren. Ein Untersuchungsmanual enthält als Teil der DC-CMS praktische Hinweise für die Diagnosefindung.

Fallbeispiel 1

Diagnosefindung und Anwendung der DC-CMS-Klassifikation bei Arthropathie, Myopathie und einer entzündlichen systemischen Erkrankung

Eine 35-jährige Patientin stellte sich im Jahr 2023 in der CMD-Sprechstunde vor. In der allgemeinen Anamnese gab sie die folgenden Erkrankungen an: Arthritis (nicht weiter benannt) und Hashimoto Thyreoditis. Die spezielle Anamnese zeigte mehrjährige Beschwerden im Bereich des rechten Kiefergelenks sowie der Kaumuskulatur mit Phasen deutlicher Beschwerdereduktion, weiterhin Kopfschmerzen sowie Zustand nach Arthroskopie-gestützter Lavage (2015) und Arthrozentese (2018) des rechten Kiefergelenks.

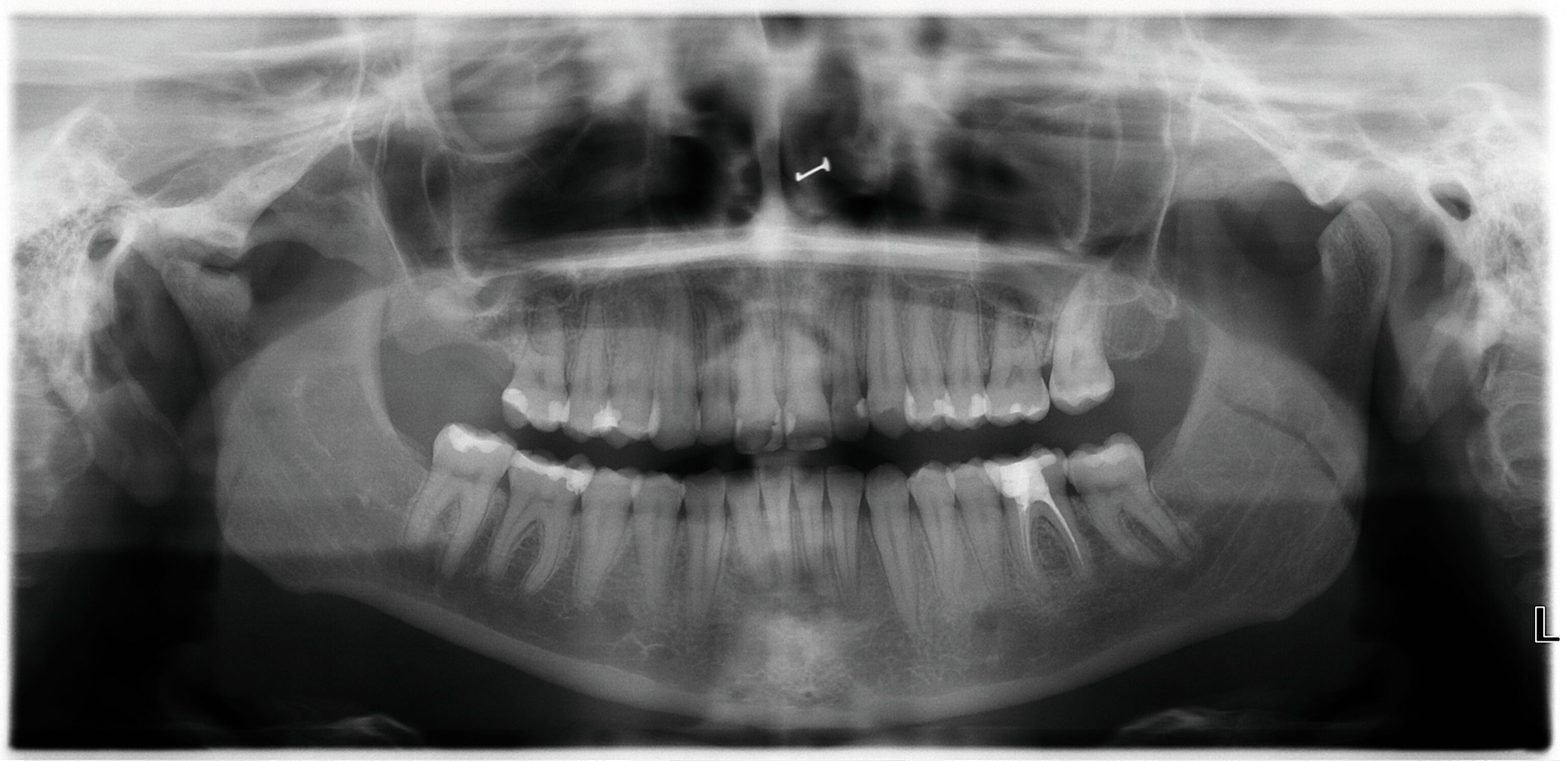

In der extraoralen Untersuchung zeigte sich ein trockenes Hautbild ohne weitere Auffälligkeiten. Intraoral waren multiple initiale Läsionen, eine erhöhte Plaqueakkumulation, sowie diverse Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich auffällig (Abbildungen 2a und 2b).

In der Funktionsanalyse wurden die folgenden Befunde erhoben:

anamnestisch erhobene Schmerzstärke regio Kiefergelenk rechts 6/10 auf der numerischen Analogskala

schmerzhafter Palpationsbefund beider Kiefergelenke von lateral, des rechten Kiefergelenks von dorsal

initiales Gelenkgeräusch bei Kieferöffnung, Kiefergelenk rechts und links

Palpation der Kiefer- und Nackenmuskulatur beidseitig schmerzhaft (M. temporalis Pars anterior, media, posterior; M. masseter superficialis Ursprung, Muskelbauch, Ansatz; regio postmandibularis; regio M. pterygoideus lateralis rechts; Subokzipital- und Nackenmuskulatur beidseits)

Mobilität des Unterkiefers: Kieferöffnung aktiv 20 mm (Abbildung 2c), passiv 21 mm, schmerzhaft rechts; Rechtslaterotrusion 5 mm, schmerzhaft; Linkslaterotrusion 4 mm, schmerzhaft

Kieferöffnung gerade

unauffällige Vertikaldimension

kein Gleiten von zentrischer in habituelle Okklusion

statische Okklusion im Seitenzahnbereich an Prämolaren und Molaren, rechtsseitig fehlender statischer Kontakt 15

Attritionen im Front- und im Seitenzahnbereich

Die Achse-II-Diagnostik zeigte im Screening mit dem Fragebogen „Depression, Anxiety and Stress Scale“ (DASS) positive Befunde in den Dimensionen Depression, Angst und Stress. Es folgte die Durchführung einer aktuellen OPG-radiologischen Diagnostik. Diese zeigte Opazitäten im Sinne von Füllungen an diversen Zähnen und einer Wurzelfüllung 36; weiterhin eine deutlich abgeflachte und dysmorphe Struktur des Condylus articularis rechts sowie eine Abflachung des Condylus articularis links (Abbildung 3).

Weiterhin wurde eine MRT-Untersuchung veranlasst, die in der Befundung Zeichen der anterioren Diskusverlagerung mit Reposition links bei maximaler Kieferöffnung zeigte. Rechtsseitig zeigte sich das radiologische Vollbild einer Arthrose des rechten Kiefergelenks mit Degeneration des Discus articularis sowie geringgradiger Ergussbildung.

Die Diagnosen wurden unter Einbeziehung einer weiterführenden umfassenden Diagnostik in der Klinik für Rheumatologie in Bezug auf die systemische Diagnose der juvenilen idiopathischen Arthritis mit Beteiligung der Kiefergelenke, des Ellenbogengelenks sowie mit Verdacht auf Mitbeteiligung des Iliosakralgelenks spezifiziert.

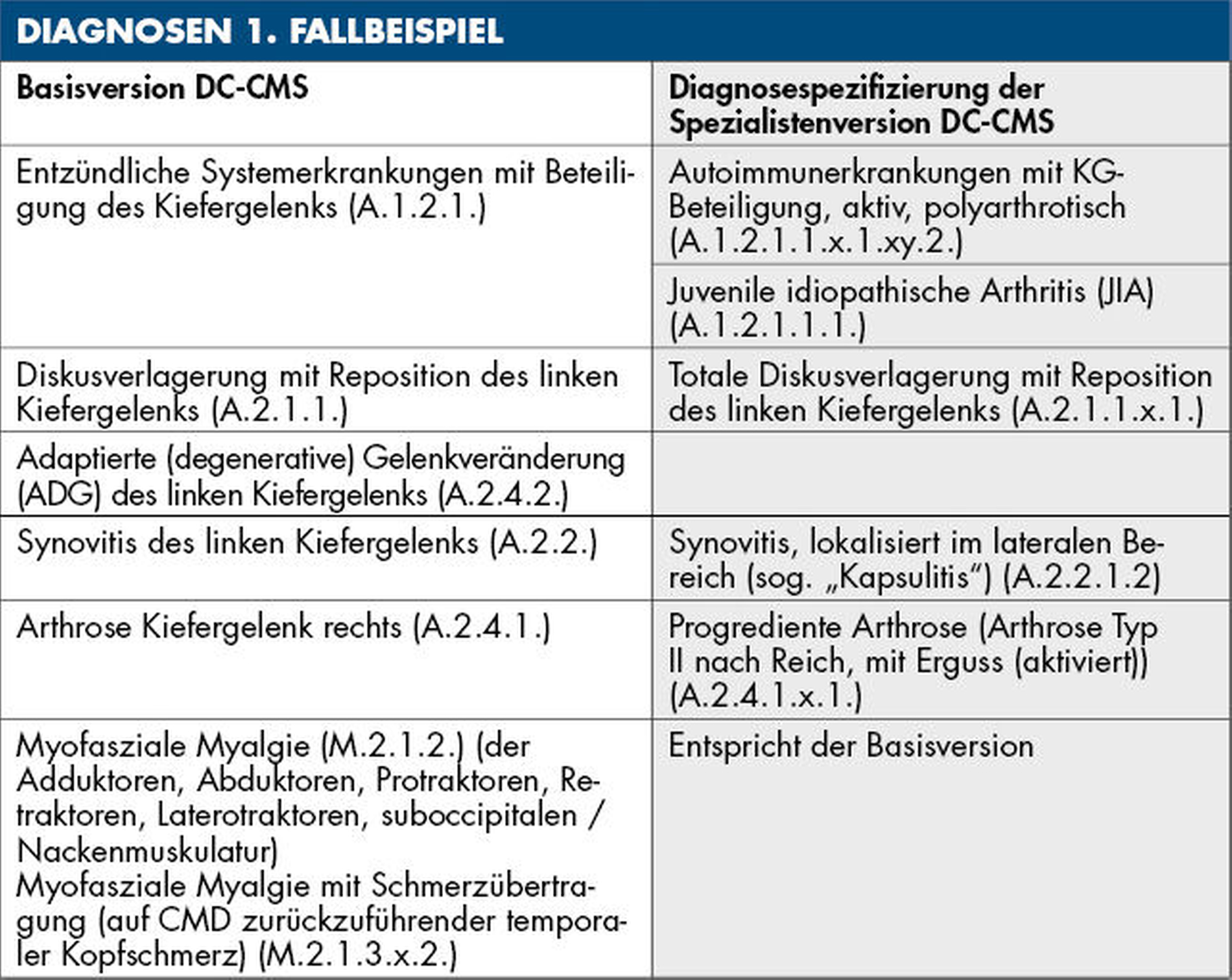

Unter Anwendung der DC-CMS-Klassifikation sind die folgenden Diagnosen zu stellen:

Bezogen auf die Attritionen sowie die myogene Beschwerdekomponente wurde die Verdachtsdiagnose Bruxismus als Komorbidität gestellt. Die Therapiemaßnahmen werden aufgrund des chronischen Erkrankungsstatus der Patientin bis zum aktuellen Zeitpunkt fortgeführt und umfassen eine zahnärztlich-interdisziplinäre Therapiestrategie.

Zahnärztliche und physiotherapeutische Therapie: Es wurde eine manuelle und physikalische Therapie mit Fokus auf Schmerzlinderung und schonende Mobilisierung der Kieferbeweglichkeit verordnet. Bezogen auf die notwendigen präventiven Maßnahmen wurde nach initialer Mundhygienedemonstration und -übung bei eingeschränkter Kieferöffnung ein Recall-Intervall mit Mundhygienekontrolle und professioneller Zahnreinigung einmal je Quartal angesetzt. Weiterhin wurden Übungen der Selbstbeobachtung und des Selbstmanagements bei Bruxismus sowie Einnehmen der Unterkiefer-Ruhelage instruiert [Imhoff et al., 2024]. Im Sinne der Akutintervention wurde eine dünne Aufbissschiene favorisiert [Giannakopoulos et al., 2016; DGFTD, DGZMK, 2024], jedoch konnte zum initialen Zeitpunkt aufgrund der schmerzhaften, eingeschränkten Kieferöffnung eine Abformung weder analog noch digital genommen werden. Dies wurde zum späteren Zeitpunkt möglich, nachdem sich die Kieferöffnung im Rahmen der rheumatologisch-pharmakologischen Therapie gebessert hatte.

Interdisziplinäre Therapie: Es erfolgen regelmäßige Untersuchungen im Bereich des Kiefergelenks in der Klinik für Mund-, Kiefer-Gesichtschirurgie sowie die fachärztliche rheumatologische Behandlung mit pharmakologischer Therapie der juvenilen idiopathischen Arthritis mit einem Biologikum.

Fallbeispiel 2

Diagnosefindung und Anwendung der DC-CMS-Klassifikation bei okklusogener und myogener CMD

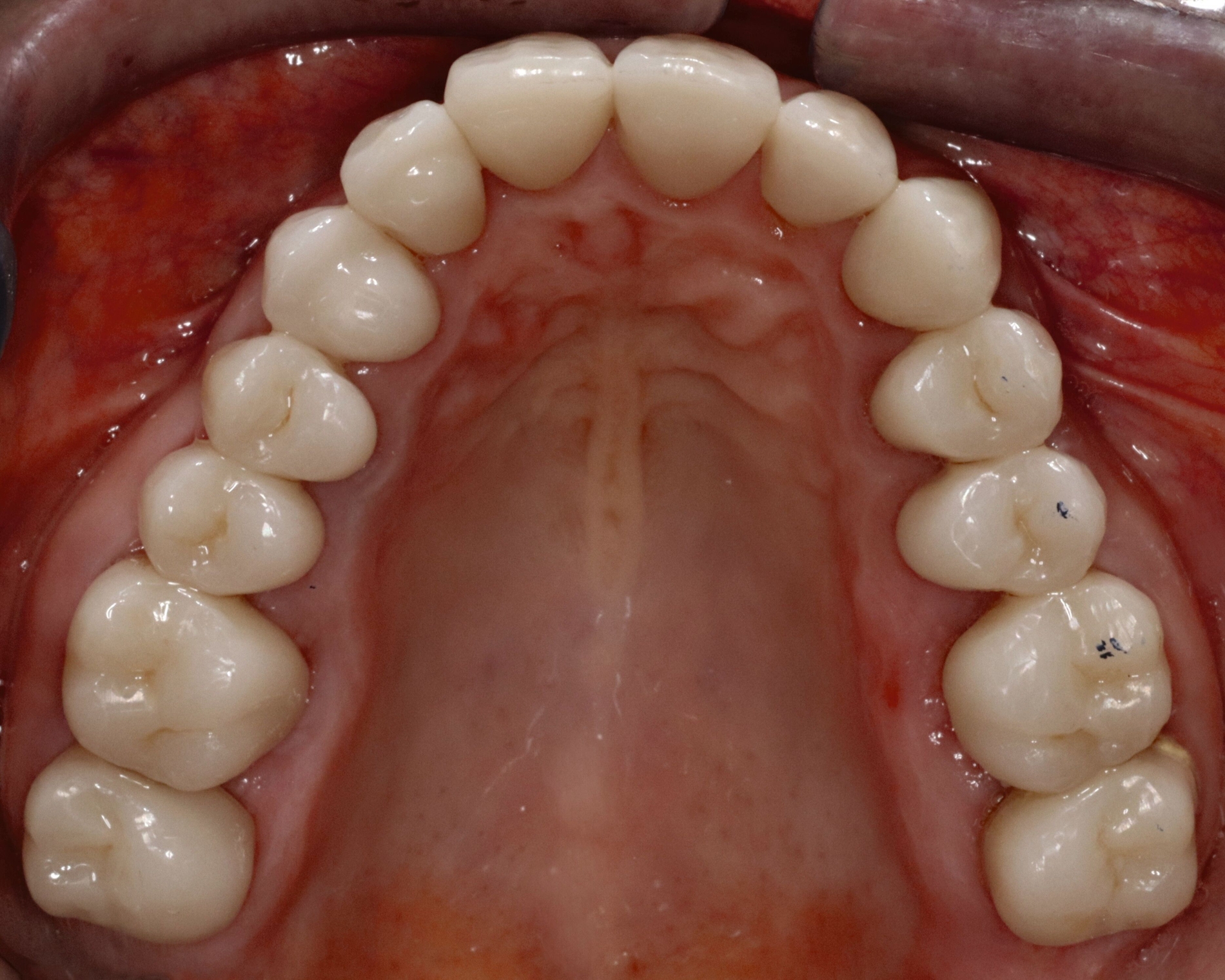

Eine 62-jährige Patientin stellte sich im Jahr 2025 in der CMD-Sprechstunde vor. Gemäß der allgemeinen Anamnese bestanden keine Vorerkrankungen. Die spezielle Anamnese zeigte den Zustand nach alio loco erfolgter prothetischer Rekonstruktion im Dezember 2024 mit festsitzendem Zahnersatz. Die Versorgung umfasste 14 Kronenrestaurationen (17–27) im Oberkiefer sowie zwölf Kronen (45–36) und zwei Implantatsuprakonstruktionen (046, 047) im Unterkiefer.

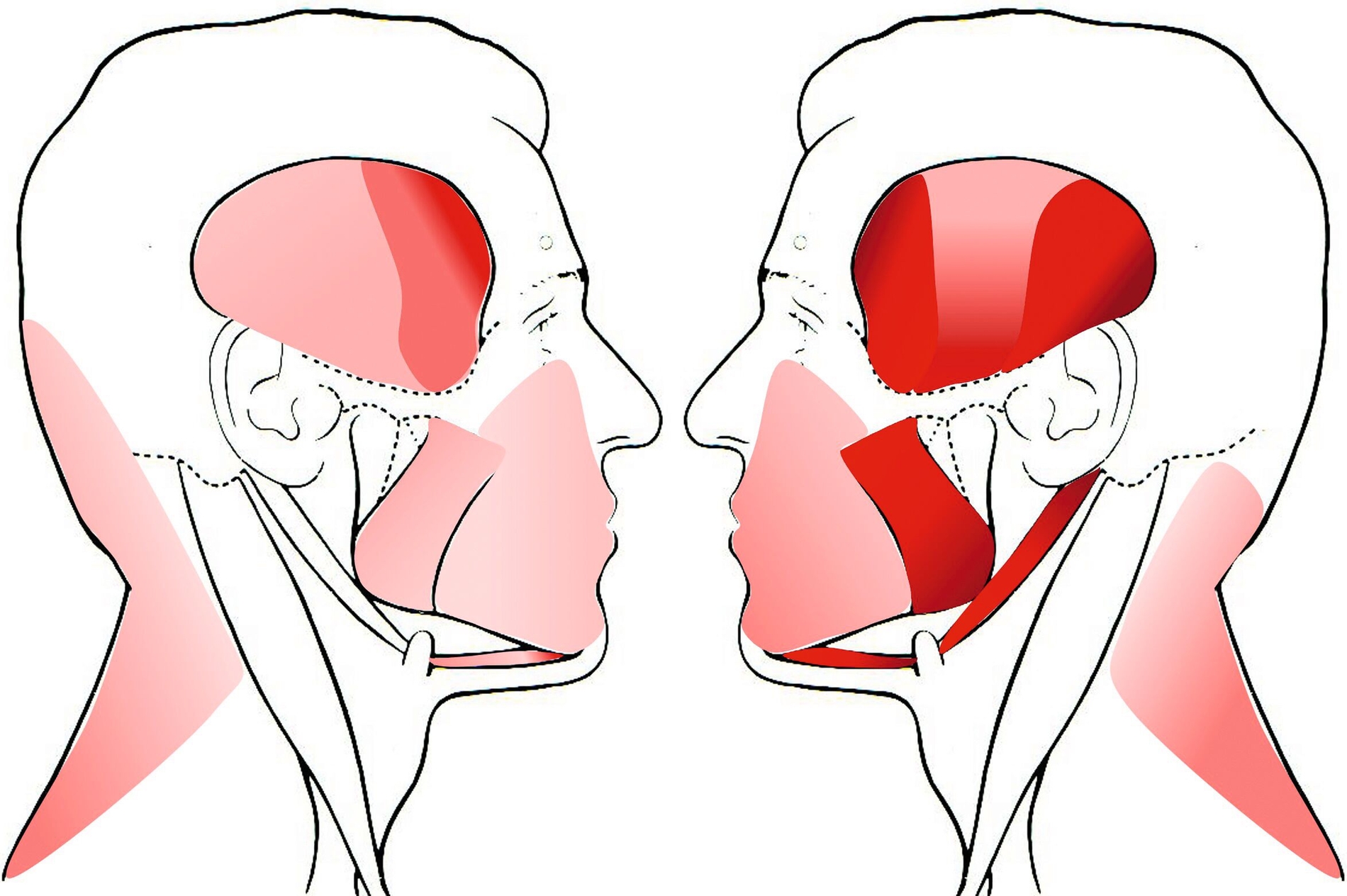

Die Patientin schilderte eine deutliche Instabilität des Zusammenbisses mit punktuellem Kontakt auf der linken und fehlenden Zahnkontakten auf der rechten Seite seit dem Tag der Insertion des Zahnersatzes. Ein annähernd stabiler Zahnkontakt sei nur durch aktiven Verschub des Unterkiefers nach rechts im Sinne eines Eingleitens in die Interkuspidation des Zahnersatzes erreichbar. Bei Provokation dieser „schiefen“ Unterkieferposition komme es jedoch aufgrund der muskulären Anstrengung nach kurzer Zeit zu Beschwerden. Die Patientin gab in diesem Zusammenhang Schmerzen und eine Grundanspannung der Kau-/Nackenmuskulatur und Kopfschmerzen an, jeweils links > rechts (Abbildung 4).

Die Sprechfunktion und die Funktion der mimischen Muskulatur (zum Beispiel Küssen) beschrieb sie als anstrengend und ermüdend. Die Kieferöffnung verlaufe schräg nach links und sei schmerzhaft eingeschränkt. Aufgrund der instabilen Zahnkontakte sei die Kaufunktion deutlich limitiert und beschwerlich. Im Bereich der linken Vorkontakte komme es wiederholt zu Einbissverletzungen und mechanischen Irritationen der Wangeninnenseite. Ebenso wurden Schmerzen im Zungenbereich links und zeitweise Empfindungen von Taubheitsgefühl beschrieben. Als ein weiteres Problem nannte die Patientin, dass der linksseitige Vorkontakt der Kronen dauerhaft bestehe und ein Nichtkontakt im Sinne einer Ruhelage nur durch kontinuierliche aktive Kieferöffnung möglich sei.

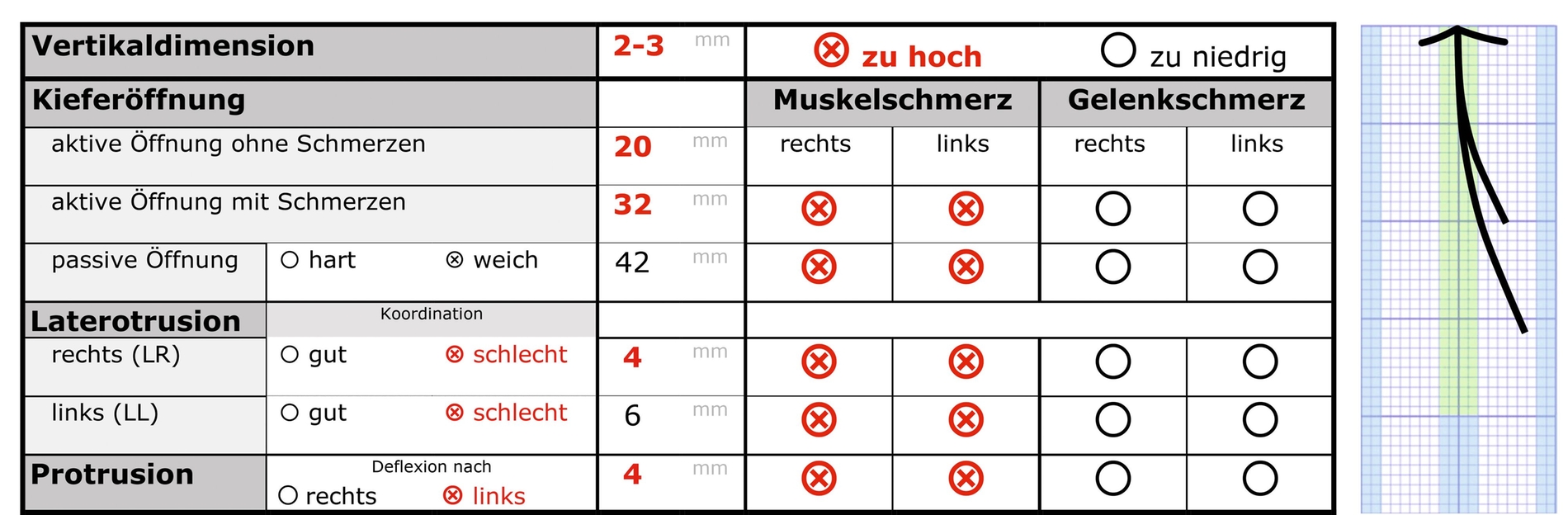

In der Funktionsanalyse wurden die folgenden Befunde erhoben:

Palpation der Kiefer- und Nackenmuskulatur links > rechts schmerzhaft (M. temporalis Pars anterior, media, posterior; M. masseter superficialis Ursprung, Muskelbauch, Ansatz; regio postmandibularis; regio M. pterygoideus medialis; subokzipitale und Nackenmuskulatur).

Mobilität des Unterkiefers eingeschränkt: Kieferöffnung aktiv ohne Schmerz 20 mm, aktiv mit myogenem Schmerz 32 mm, passiv 42 mm (Deflexion nach links, myogener Schmerz); unterdurchschnittliche Rechtslaterotrusion 4 mm und Linkslaterotrusion 6 mm (jeweils myogen schmerzhaft); Protrusion 4 mm (myogen schmerzhaft); Vertikaldimension unphysiologisch zu hoch (circa 2–3 mm) (Abbildungen 5 und 6).

Statische Vorkontakte 25/34 und 26/35 in geführter zentrischer Kondylenposition (entspricht dem subjektiven Erstkontakt) (Abbildungen 7 und 8) mit forcierbarem Gleiten in die maximale (Kronen)Interkuspidation circa 3 mm nach rechts (Abbildung 9).

Die Achse-II-Diagnostik zeigte im Screening mit dem Fragebogen „Depression, Anxiety and Stress Scale“ (DASS) positive Befunde in den Dimensionen Depression, Angst und Stress.

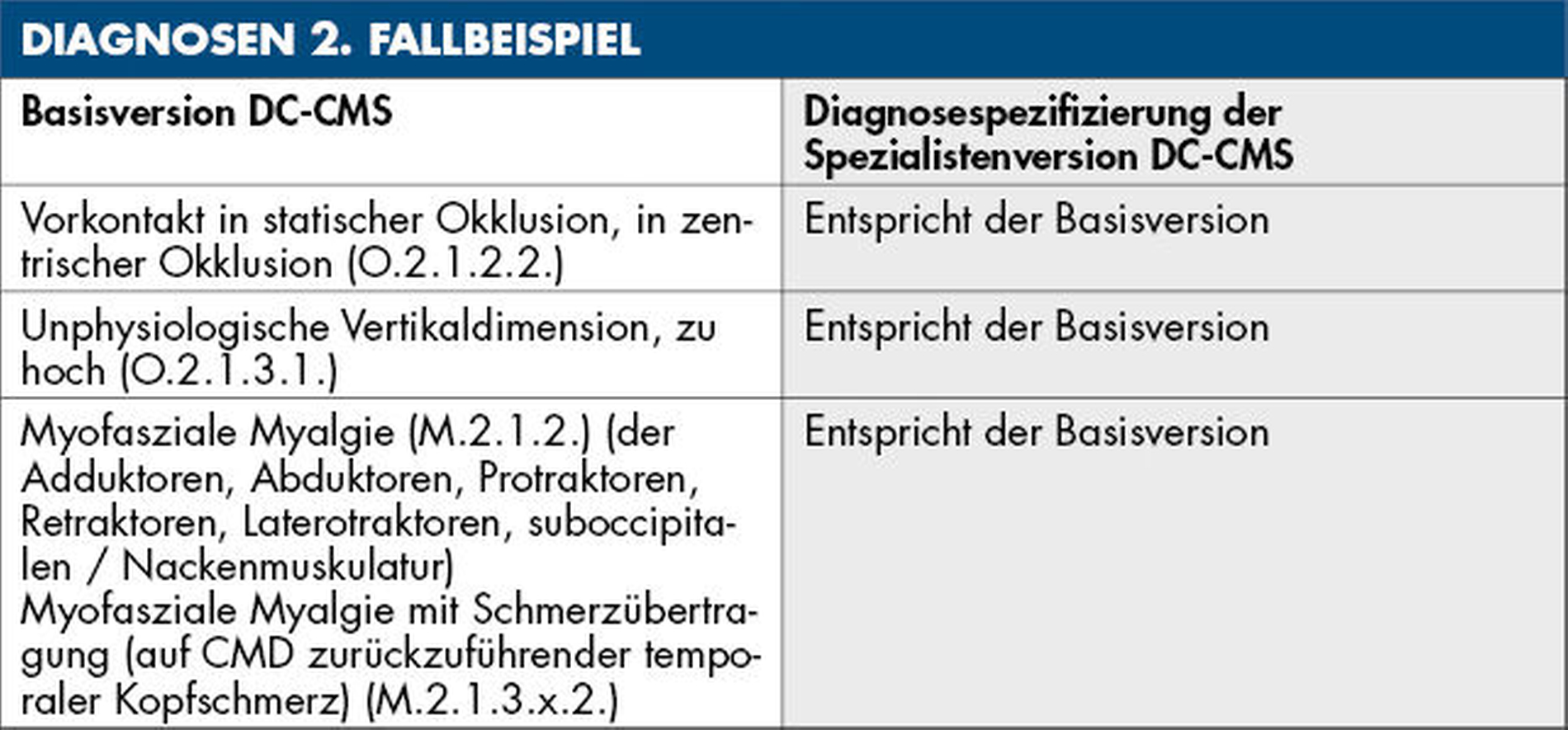

Unter Anwendung der DC-CMS-Klassifikation sind die folgenden Diagnosen zu stellen:

Therapiemaßnahmen sind aufgrund der aktuell zu klärenden Behandlersituation nur eingeschränkt möglich.

Zahnärztliche und physiotherapeutische Therapie: Die Initialtherapie umfasste nach eingehender Aufklärung die Aufstellung eines Übungsplans mit Selbsthilfetechniken zur Muskelrelaxierung, eine schmerzreduzierende und relaxierende Medikation sowie die Fertigung einer Okklusionsschiene in therapeutischer Unterkieferposition ohne zusätzliche vertikale Sperrung, da im Kontaktbereich perforiert (Abbildung 10). Die Maßnahmen führten zu einer temporären Verbesserung der schmerzhaften Beschwerden. Weitergehend wird eine restaurative Neuversorgung mit Einstellung einer adäquaten vertikalen und horizontalen Kieferrelation erforderlich.

Zusammenfassung

Die Anwendung der DC-CMS-Diagnoseklassifikation ermöglicht eine präzise Einschätzung des klinischen und pathophysiologischen Zustands des craniomandibulären Systems und fördert somit die strukturierte und standardisierte Vermittlung der Diagnose. Damit unterstützt das Klassifikationssystem eine konsistente Dokumentation und erleichtert die Abstimmung der weiteren Therapiestrategie.

Das neue interdisziplinäre Diagnoseschema wird aktuell ausführlich in einer dreiteiligen Serie in der Zeitschrift „Journal of Craniomandibular Function“ publiziert:

Teil 1 (bereits erschienen): Weber D, Ahlers O, Hugger A, Imhoff B, Mentler C, Ottl P, Peroz I, Reich R, Schmitter M, Wolowski A, Neff A: The interdisciplinary Diagnostic Classification of the Craniomandibular System (DC-CMS) Part 1, Journal of Craniomandibular Function, 03/25, 211-228.

Teil 2 (in Vorbereitung): Weber D, Ahlers O, Hugger A, Imhoff B, Mentler C, Ottl P, Peroz I, Reich R, Schmitter M, Wolowski A, Neff A: The interdisciplinary Diagnostic Classification of the Craniomandibular System (DC-CMS) Part 2, Journal of Craniomandibular Function, 04/25.

Teil 3 (in Vorbereitung): Weber D, Ahlers O, Hugger A, Imhoff B, Mentler C, Ottl P, Peroz I, Reich R, Schmitter M, Wolowski A, Neff A: The interdisciplinary Diagnostic Classification of the Craniomandibular System (DC-CMS) Part 3, Journal of Craniomandibular Function, 01/26.

Literaturliste

DGFDT, DGZMK: „Okklusionsschienen zur Behandlung craniomandibulärer Dysfunktionen und zur präprothetischen Therapie“, 2024, Version 1.0, AWMF-Registriernummer: 083-051, www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/083-051.html, (Zugriff am: 28.09.2025).

Giannakopoulos Giannakopoulos NN, Katsikogianni EN, Hellmann D, et al.: Comparison of three different options for immediate treatment of painful temporomandibular disorders: a randomized, controlled pilot trial. Acta Odontol Scand 2016;74:480-486.

Hugger A, Lange M, Schindler HJ, Türp JC: Terminologie der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT) und der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro) (Version 3.0, verabschiedet 09.04.2025).

Imhoff B, Ahlers O, Kirschneck C, Lux C, Neff A, Ottl P, von Piekartz H, Wolowski A: Zur Therapie craniomandibulärer Dysfunktionen (CMD=). Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2024;16(3):209-229.

Weber D, Neff A: Die interdisziplinäre Diagnoseklassifikation des craniomandibulären Systems (DC-CMS), Die MKG-Chirurgie 2025: 1-9.

Weber D, Ahlers O, Hugger A, Imhoff B, Mentler C, Ottl P, Peroz I, Reich R, Schmitter M, Wolowski A, Neff A: The interdisciplinary Diagnostic Classification of the Craniomandibular System (DC-CMS) Part 1, Journal of Craniomandibular Function, 03/25, 211-228.