Wie die Biologie die zahnmedizinische Grundlagenforschung voranbringt

Fünf Referate in zwei Sessions boten Einblicke in Entwicklungen, die Diagnostik und Therapie künftig entscheidend voranbringen könnten.

Seltene Erde gegen Wurzelkaries

Durch die Präventionserfolge haben immer mehr Senioren im Alter auch immer mehr natürliche Zähne. Damit erklärt sich die stark erhöhte Inzidenz von Wurzelkaries. Liegen Dentinflächen frei, sind sie ungeschützt den Einflüssen aus der Mundhöhle ausgesetzt. Um die Oberflächenintegrität zu schützen und Schäden zu vermeiden gibt es eine Reihe von Behandlungsoptionen wie den jüngst wieder stärker propagierten Einsatz von Silberdiamminfluorid (SDF), Zahnpasten mit 5.000 ppm Fluorid oder höher konzentrierte CHX-Lacke. Die Evidenz für diese Therapien ist jedoch überschaubar.

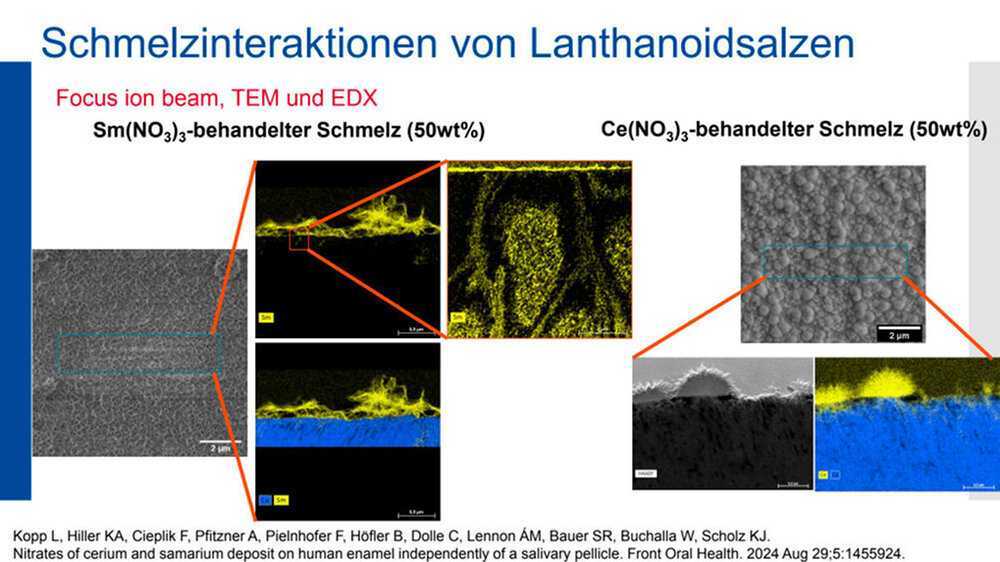

Eine neue Möglichkeit des Oberflächenschutzes stellte Priv.-Doz. Dr. Konstantin J. Scholz (Freiburg) vor: Bestimmte Salze von Seltenerdmetallen, sogenannte Lanthanoid-Salze, können stabile Schutzschichten bilden und die darunter liegende Zahnhartsubstanz schützen. Diese Salze könnten möglicherweise eines Tages eine Alternative oder Ergänzung zu Fluoriden bilden.

So biete beispielsweise Ceriumchlorid bei niedriger Toxizität (Die LD 50-Werte liegen über denen von NaCl.) eine bessere Tiefenwirkung als Fluorid, sagte Scholz. Zudem benötige Ceriumchlorid für seine Wirkung auch nicht einen so niedrigen pH-Wert wie Fluorid. Lanthanoid-Salze könnten in Zukunft in der Prävention und Therapie der Wurzelkaries durchaus eine Rolle spielen.

Mechanotransduktion bei kieferorthopädischen Bewegungen

Wie wandeln Zellen mechanische Reize aus kieferorthopädischen Bewegungen in biochemische Signale um und welche Konsequenzen sind damit verbunden? Priv.-Doz. Dr. Svenja Beisel-Memmert (Bonn) gab einen Einblick, welche Prozesse auf zellulärer und molekularer Ebene ablaufen. Kieferorthopädische Kräfte erzeugen kein homogenes Druckfeld im Wurzelbereich/ Parodontalspalt. Das Druckfeld hängt zum Beispiel von Zahnform, Wurzelform, Alveolengeometrie und Flüssigkeitsverschiebungen ab. Die Zahnbewegung ist ein zeitabhängiger Prozess, der in Phasen verläuft, in denen sich die Gewebsreaktionen deutlich unterscheiden.

Mechanische Kräfte werden im Parodont in vier Stufen in biologische Signale umgewandelt. Beisel-Memmert erläuterte anhand der biochemischen Vorgänge im Periodontalligament anabole und katabole Vorgänge bei kieferorthopädischen Bewegungen.

Flüssigkeitsverschiebungen im Parodontalspalt wirken auf kraftabhängig gesteuerte Ionenkanäle, die subsequent die Vorgänge im Knochen orchestrieren. Die Mechanotransduktion könne durch Analgetika, aber auch durch andere entzündungshemmende Substanzen oder antioxidative Nahrungsergänzungsmittel auf zellulärer Ebene beeinflusst werden. Diese Wirkungsweisen könnten dann gezielt in die kieferorthopädische Therapie eingebunden werden.

Blutzentrifugate beschleunigen Wundheilung und Regeneration

Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets (Hamburg) beschäftigte sich mit den Möglichkeiten und Limitationen autologen thrombozytenreichen Fibrins und Kombinationen, zum Beispiel mit Schmelzmatrixproteinen und Hyaluronsäure. Die Plasmabestandteile wirken sich demnach positiv primär auf das Weichgewebe aus, was dann auch sekundär eine Wirkung auf den Knochen hat.

Blutkonzentrate haben demzufolge eine analgetische und angiogenetische Wirkung, so kommt es zu 67 Prozent weniger Schmerzen in der Wundheilungsphase, da die primäre Wundheilung verbessert wird. Dazu kämen Wundheilungsbeschleuniger wie Schmelzmatrixproteine (SMP) oder Hyaluronsäure (HA), letztere habe den entscheidenden Vorteil, dass sie im Unterschied zu SMP auch auf blutige Oberflächen aufgebracht werden kann und trotzdem wirksam ist. Sie stelle eine sinnvolle Ergänzung dar, wenn zum Beispiel Blutplasmakonzentrate nicht verwendet werden können.

In der Implantologie sei PRF insbesondere beim Sinuslift vorteilhaft, sagte Smeets – auch wenn die Datenlage „dünn“ sei. Die plättchenreichen Konzentrate könnten die Einheildauer von Implantaten verkürzen und die Ossifikation verbessern. Diskrete Perforationen in die Kieferhöhle könnten mit einem Fibrinclot verschlossen werden. Die Effekte seien messbar aber nicht signifikant. Er erläuterte die Technik des Pressens und Faltens des Fibrinclots.

Elektrostimulation als Motor für Geweberegeneration und Heilungsprozesse

Mit diesem Thema beschäftigte sich Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer (Mainz). Das erfolgreiche Tissue Engineering benötige Zellen, Scaffolds sowie (gesteuerte) regulatorische Signale und Signalwege. Bei letzteren setze die Elektrostimulation in der Zell-Interaktion der Signalwegstransduktion ein.

Bei der Knochenheilung könne über die elektro-mechanische Stimulation vermehrte Gewebsneogenese erzielt werden. Durch die Triggerung mesenchymaler Stammzellen werde so zum Beispiel die Osteogenese angeregt. Kämmerer gab Einblick in seine Forschungen zur optimalen Dosis für eine suffiziente Stimulation.

In einem von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich suchte er die ideale Dosis für die jeweilige Fragestellung und in der jeweiligen Zellteilungsphase. Er fand heraus, dass die Stimulation mit 1.7 V und 20 Hz zu signifikantem Wachstum und Proliferation der Zellen in jedem Schritt der Zellteilung führte. Dazu muss bei der klinischen Anwendung berücksichtigt werden, wo die Elektroden im umliegenden Gewebe gesetzt werden.

In der Tumortherapie zeigte Kämmerer eigene Daten mit vielversprechenden Ansätzen, wie zum Beispiel die Impedanz zur Diagnostik und Therapie oraler Karzinome dienen kann. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass sich durch die gezielte und dosisabhängige Stimulation über parakrine Signale die Zahl der Tumorzellen im Überstand von Zellkulturen reduziert.

Eine weitere Einsatzoption ist die onkologische Therapie: Durch die Elektrostimulation wird der zelluläre Zusammenhalt so verändert, dass auch lokale Chemotherapeutika einen besseren Ansatz auf zellulärer Ebene finden.

Was können wir vom menschlichen Knochen lernen?

Das war die Frage, mit der sich Prof. Dr. Tobias Fretwurst (Freiburg) in seinem Vortrag beschäftigte. Autologer Knochen weist hinsichtlich seiner Eigenschaften Abstufungen in seiner biologischen Potenz auf, abhängig etwa von der Entnahmestelle. Retromolar entnommener Knochen funktioniere beim Knochenaufbau nicht so gut wie Beckenknochen, der aber wiederum abhängig von der Entnahmestelle am Becken ebenfalls Abstufungen aufweise.

Das biologische Potenzial hänge beim Beckenknochen von der Knochenstruktur ab. Man unterscheide Makro-, Mikro- und Nanoarchitektur des Knochens. Im Beckenkamm haben wir es demnach mit mehr als 10.000 Biomarkern zu tun, die entscheidend für die biologische Wirksamkeit sind. Eine Rolle spielen dabei die Genome, Epigenome, Proteome, Transkriptome und Metabolone.

Diese mittlerweile erschwinglichen und aktuell möglichen Untersuchungen und ihre Ergebnisse zeigen laut Fretwurst unter anderem, wie unterschiedlich die genetische Disposition der Patienten ist, mit der Behandler zurechtkommen müssen. In der Diagnostik verfügbare Möglichkeiten der Genomanalysen der Patienten bieten ihmzufolge neue therapeutische, personalisierte Ansätze, zum Beispiel bei der Wahl von Materialen und/ oder regenerativ wirksamer autologer, allogener beziehungsweise synthetischer Additiva.

Die Autorin Dr. Katharina Reichenmiller ist Vorsitzende des Transdisziplinären Arbeitskreises Regenerative Medizin (TAK RegMed) berichtet hier für die zm über Highlights aus der zahnmedizinischen Grundlagenforschung.

169

169