Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne

Im Folgenden soll auf einige Kernpunkte für die zahnärztliche/chirurgische Vorgehensweise eingegangen werden. Details können in der Leitlinie unter nachgelesen werden. Die methodologische Vorgehensweise und Exaktheit zur formalen Konsensfindung für die Erstellung der Leitlinie sind dem Leitlinienreport ebenda zu entnehmen.

Ziel ist die Vereinheitlichung der Therapie

Epidemiologie:

Die Prävalenz des dentalen Traumas wird in nahezu allen Altersgruppen unabhängig von der Region weltweit mit rund 25 bis 30 Prozent angegeben. Die Inzidenz des dentalen Traumas von Patienten im Alter bis etwa 35 Jahre wird auf bis zu 20 Prozent geschätzt [Bastone, 2000; Glendor, 2008; Glendor, 2009]. In Deutschland wird über ähnliche Häufigkeiten mit einer Prävalenz von sechs bis 38 Prozent im Kindes- und Jugendalter berichtet [Maurer, 2010; Brüllmann, 2011]. Nach einer Studie der Universität Gießen aus dem Jahr 2002 wird die Avulsion von Milchzähnen mit rund elf Prozent, die Avulsion bleibender Zähne mit etwa neun Prozent angegeben. Sieben bis acht Prozent aller Unfälle dieser Studie gingen mit dem Verlust des entsprechenden Zahnes einher [Hergenröther, 2002].

Info

Vorgeschichte der Leitlinie

Weltweit gibt es bislang keine Leitlinie zum dentalen Trauma, die auf Basisaktueller sowie akzeptierter Vorgaben und Kriterien (AWMF, SIGN) erstellt worden ist. Auch in Deutschland gab es bisher keine von allen Fachgesellschaften anerkannte Leitlinie zur Behandlung des dentalen Traumas. Internationale Empfehlungen liegen vonseiten der IADT (International Association of Dental Traumatology) in aktualisierter Form vor [Andersson, 2012; Diangelis, 2012; Malmgren, 2012], deren methodische Qualität jedoch unklar ist.Zu Avulsionen permanenter Zähne bei Kindern existiert zwar eine britische Leitlinie [Day, 2012], die jedoch von nur zwei Autoren erstellt wurde. Aufgrund dieser Situation wurde unter Federführung der DGZMK sowie der DGMKG eine deutsche Leitlinie zurBehandlung des dentalen Traumas bleibender Zähne in Zusammenarbeit von insgesamt 19 Fachgesellschaften erstellt, die am 31. Mai 2015 auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) online gestellt wurde.

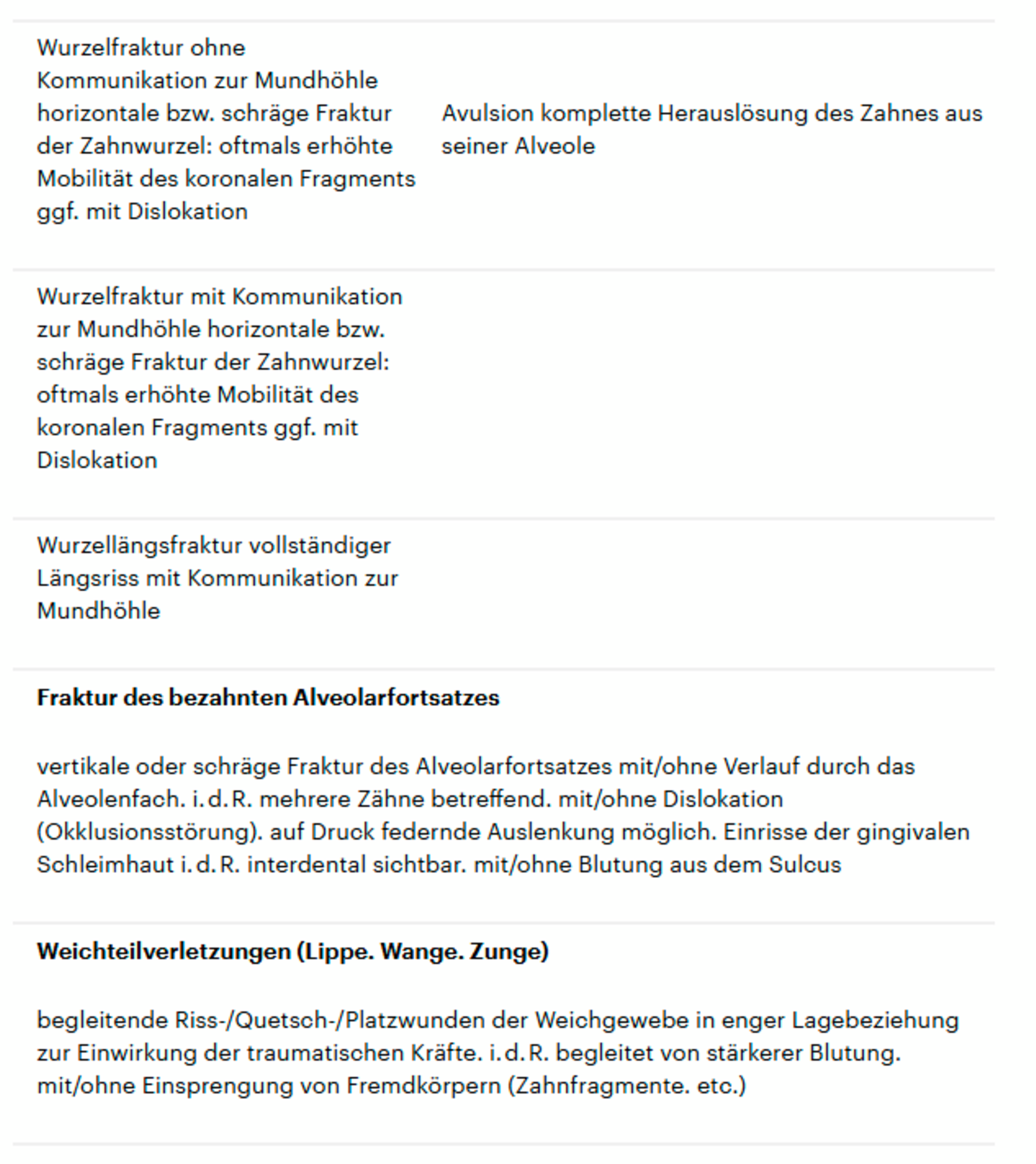

Definition und Klassifikation:

Als Zahntrauma (dentales Trauma, DT; engl.: traumatic dental injury, TDI) wird die akute mechanische Verletzung von Zähnen und deren benachbarten Strukturen bezeichnet. Die Klassifikation und aktuelle Nomenklatur der Zahnverletzungen [modifiziert nach WHO, 2007 und Bastone, 2000] ist in der Tabelle dargestellt. Der frühere Begriff der Subluxation/Luxation von Zähnen wurde durch den Begriff der Dislokation ersetzt. Die Nomenklatur der Kronenfrakturen (früher: I. bis III. Grades) wurde ersetzt durch die Begriffe der Schmelzfraktur, der unkomplizierten sowie der komplizierten Kronenfraktur. Auch die Einteilung der Wurzelfrakturen (früher: oberes/mittleres/unteres Drittel) wurde geändert in Wurzelfrakturen mit und ohne Kommunikation zur Mundhöhle. Mit dieser neuen Einteilung wird der klinischen Situation und der damit verbundenen Prognose besser Rechnung getragen. Dies entspricht auch der internationalen Nomenklatur, so dass der Vielzahl der derzeit kursierenden Begriffe nun ein Ende gesetzt ist.

Zielsetzung:

Das Behandlungsziel beim DT ist die Gewährleistung einer bestmöglichen und zeitnahen Versorgung zur Minimierung des Auftretens von Folgeschäden und Komplikationen. Ungünstige Auswirkungen auf das Kieferwachstum, insbesondere das vertikale Kieferwachstum durch Ankylose, sind nach Möglichkeit zu vermeiden. So soll eine möglichst einheitliche Vorgehensweise bei der Versorgung des Frontzahntraumas, insbesondere der Dislokationsverletzungen, in Deutschland erreicht werden. Zweifellos besteht noch erheblicher Aufklärungsbedarf in der Versorgung von dislozierten Zähnen sowie deren Nachbehandlung.

Anamnese, Untersuchung, Diagnostik, Dokumentation:

Bei der Anamneseerhebung sollen behandlungsrelevante Grunderkrankungen wie hämorrhagische Diathesen, Allergien, Immunsuppressionen und mehr erhoben werden. Zusätzlich sollen traumarelevante Aspekte der Sturzursache, Hinweise auf ein Schädelhirntrauma, detaillierte Angaben zum Unfallhergang sowie versicherungstechnische Aspekte (Wege-, Schul-, Arbeitsunfall) abgeklärt worden sein. Eine wichtige anamnestische Angabe im Hinblick auf die Langzeitprognose des ausgeschlagenen Zahnes stellt die sogenannte extraorale Trockenlagerungszeit (siehe unten) dar.

Die klinische Untersuchung sollte nach dem Grundprinzip „Hartgewebe vor Weichgewebe“ und „von innen nach außen“ jeweils mit Inspektion, Palpation und Funktionsprüfung erfolgen. Die Inspektion sollte die gesamte Mundhöhle umfassen.

Bei anamnestischem und/oder klinischem Verdacht auf ein dentales Trauma soll eine bildgebende Diagnostik erfolgen (Zahnfilm, Orthopantomogramm, gegebenenfalls ein DVT).

Die wesentlichen Befunde sollen aus Gründen der Sorgfalts- und Dokumentationspflicht in strukturierter Form dokumentiert werden. Hier empfiehlt sich die Verwendung von vorgefertigten Erfassungsformularen zum Frontzahntrauma.

Therapie:

Folgende Grundsätze sollten beachtet werden:

• minimalinvasives Vorgehen mit Reposition und Ruhigstellung sowie Weichteilversorgung in der Akutsituation, invasives Vorgehen (wie Extraktion, Enttrümmerung, Sofortimplantation und mehr) in der Akutsituation vermeiden

• Sofortmaßnahme: avulsierte Zähne vorzugsweise zellphysiologisch lagern (Zahnrettungsbox), bis der Patient (wieder) zahnmedizinisch versorgt werden kann

• alternative Lagerungen (in alphabetischer Reihenfolge): Alveole, H-Milch, isotone Kochsalzlösung, Mundspeichel, Ringerlösung [Blomlöf, 1981; Layug, 1998].

Nachsorge:

Die Nachsorge nach Abschluss der Primärtherapie dient der Früherkennung potenzieller – etwa endodontischer oder parodontaler – Komplikationen. Dabei stehen periradikuläre Entzündungen, Zysten sowie interne und externe Resorptionen im Vordergrund. Die Nachsorge ist ein wichtiger Bestandteil zur frühzeitigen Erkennung von Komplikationen, deren Nichterkennung und -therapie langfristig den Erhalt des Zahnes gefährden kann. Für die meisten Verletzungsarten sollte daher eine mindestens einmalige Kontrolle innerhalb des ersten Jahres erfolgen. Danach kann die Nachsorge im Rahmen der üblichen zahnärztlichen Betreuung individuell durchgeführt werden.

Die Lagerung macht die Prognose

Im Folgenden soll auf zwei klinisch relevante Verletzungsarten eingegangen werden. Die zahnärztliche Versorgung der verschiedenen Zahnverletzungen (Tabelle) ist der aktuellen Leitlinie zu entnehmen.

Intrusion:

Die Intrusionsverletzung stellt eine der prognostisch ungünstigen Formen im Hinblick auf die spätere Heilung dar (Ankylosegefahr ↑). Der Umgang mit dieser Verletzungsart stellt sich in der täglichen Praxis oftmals als schwierig dar. Die Empfehlungen sind dem LL-Text (Seiten 18 und 19) zu entnehmen. Die Evidenz für die intrusive Dislokation ist gering, so dass die empfohlene Therapie in 3 mm (eher Spontaneruption abwarten), 3 mm bis 6 mm (gegebenen-falls chirurgisch reponieren) und 6 mm Intrusionsstrecke (zeitnah chirurgisch reponieren) immer nach der jeweiligen klinischen Situation individuell entschieden werden muss.

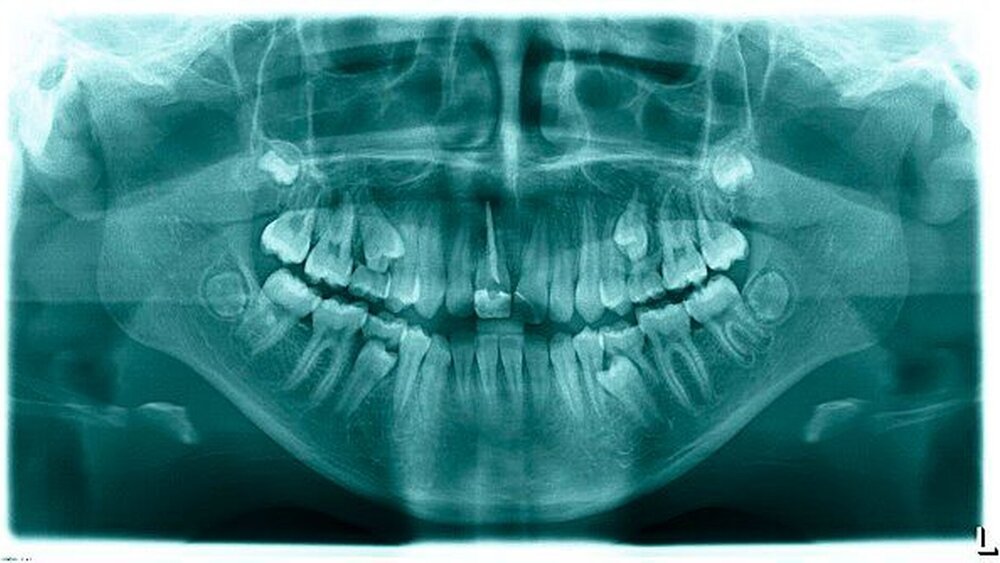

Im Fall der Intrusionsverletzung des Zahnes 21 bei einem siebenjährigen Kind (Abbildung 1) würde im Rahmen der Weichteilversorgung die chirurgische Reposition als sofortige Dekompressionsmaßnahme des Zahnes 21 gleich mit durchgeführt werden. Denn im Rahmen der Sofortversorgung lässt sich der Zahn 21 leicht mit der Zange fassen und wieder in Okklusionsposition einstellen – gefolgt von flexibler Schienung für zehn Tage. Alternativ steht die schrittweise kieferorthopädische Extrusion zur Verfügung. Eine Schädigung des Zahnkeims ist bereits durch die Art des Zahntraumas zu erwarten. Mit erhöhter Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um eine Ankylose des Zahnes mit zusätzlicher vertikaler Wachstumshemmung.

Regelmäßige Röntgenkontrollen sind hier erforderlich, um eine endodontische Versorgung des Zahnes nicht zu versäumen (nähere Details siehe LL-Text). Bei mittleren und schwerwiegenden Intrusionen ist in den meisten Fällen – unabhängig vom Wurzelwachstum – mit einer Obliteration oder Nekrose des Pulpagewebes zu rechnen [Humphrey, 2003]. Bei fortschreitender Resorption, Ankylose oder Entzündungszeichen kann es zum zeitnahen Verlust des Zahnes kommen.

Avulsion:

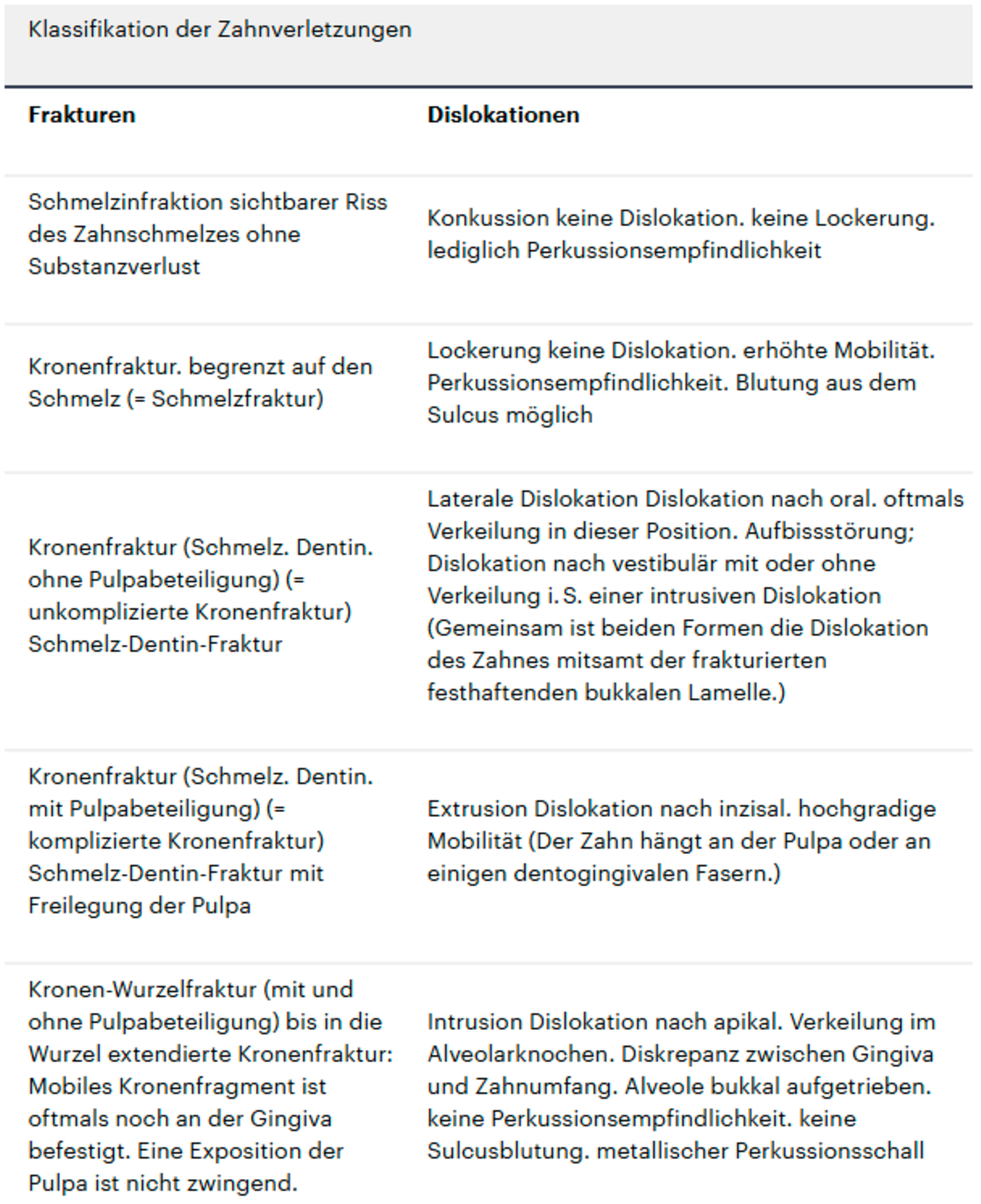

Die Avulsion bezeichnet die vollständige Verlagerung des Zahnes aus dem Alveolenfach (Abbildung 2). Schnelles und richtiges Handeln mit Einleitung der oben genannten Sofortmaßnahmen am Unfallort kann die Prognose des Zahnes erheblich verbessern [Andreasen JO, 1981a-b, Andreasen, 1995; Andreasen, 1995a-d; Barrett, 1997; Ebeleseder, 1998; Trope, 2002; Pohl, 2005a-c; Andreasen, 2007; Day, 2012].

Für die Einschätzung der Prognose des avulsierten Zahnes ist der Zustand der desmodontalen Zellen aus klinischer Sicht entscheidend. Eine klinische Hilfe hierfür gibt die Einteilung nach Andersson [2012]:

a) Die PDL-Zellen (Parodontale Ligamentzellen) des avulsierten Zahnes sind sehr wahrscheinlich vital, das heißt, es gäbe eine zeitnahe Replantation beziehungsweise eine sehr kurze extraorale Lagerungszeit ( 15 Minuten).

b) Die PDL-Zellen sind sehr wahrscheinlich noch vital, jedoch aufgrund der extraoralen Lagerungszeit zum Teil geschädigt (Trockenlagerungszeit 15 bis 60 Minuten).

c) Die PDL-Zellen sind nicht mehr vital (Trockenlagerungszeit 60 Minuten).

Die Replantation sollte daher möglichst zeitnah erfolgen und zwei wesentliche Entscheidungskriterien berücksichtigen:

• Handelt es sich um einen Zahn mit offenem oder mit geschlossenem Apex?

• Wie ist die Prognose des replantierten Zahnes aufgrund des Zustands der desmodontalen Zellen zu bewerten (extraorale Lagerung und Verweilzeit)?

Die Prognose bestimmt das Vorgehen

Zähne mit geschlossenem Apex können unmittelbar vor der Schienenentfernung sieben bis zehn Tage nach dem Trauma wurzelgefüllt werden. Bei einer Trockenlagerungszeit von 60 Minuten ist in der Regel von noch vitalen PDL-Zellen auf der Zahnoberfläche auszugehen. Der Zahn sollte durch endodontische Maßnahmen versorgt werden. Bei ungünstiger Prognose für die PDL-Zellen liegt die mittlere Fünf-Jahres-Überlebensrate für replantierte Zähne bei etwa 50 Prozent [Andreassen, 1985; Pohl, 2005a]. Von einer nachfolgenden Resorption der Zahnwurzel muss daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden. Deshalb sollte in diesen Fällen eine Wurzelkanalbehandlung mit bioresorbierbaren Materialien wie Kalziumhydroxid erfolgen. Damit kann bei der regelhaft traumatischen Entfernung der fast immer ankylosierten Zahnwurzel das Risiko für einen Verbleib von Resten des Wurzelfüllmaterials im Knochen verringert und der Alveolarfortsatzknochen geschont werden.

Zähne mit offenem Apex sollten bis zu einer Trockenlagerungszeit von 60 Minuten primär nicht wurzelgefüllt werden. Es sollte individuell entschieden werden, ob eine Wurzelkanalbehandlung des replantierten Zahnes stattfinden muss. In diesen Fällen sollte ein engmaschiger Recall durchgeführt und bei pathologischen Befunden eine Apexifikation eingeleitet oder ein apikaler Verschluss mit MTA (Mineral Trioxid Aggregat) vorgenommen werden [Göhring, 2004], falls erforderlich – unmittelbar vor der Schienenentfernung mit vollständiger, jedoch nicht extensiver Aufbereitung des Wurzelkanals.

Im Zweifelsfall sollte der avulsierte Zahn möglichst immer replantiert werden. Das schafft Zeit, um das weitere Vorgehen (Extraktion wegen Nichterhaltbarkeit, die weitere Planung im Hinblick auf Implantation oder Transplantation) festzulegen und günstige weichgewebige Verhältnisse zu schaffen. Die Schienung des replantierten Zahnes sollte dabei immer flexibel sein und (nur) für sieben bis zehn Tage erfolgen.

Fallbeispiele

Die dargestellten Behandlungsempfehlungen sollen nun – zuerst am klinischen Fall eines elfjährigen Mädchens – reflektiert werden (Abbildung 3): Die anamnestische Angabe einer Trockenlagerungszeit des avulsierten Zahnes von rund 60 Minuten muss als extrem ungünstig für die Langzeitprognose des Zahnes angesehen werden. Die Replantation des Zahnes durch den Hauszahnarzt war trotz dieser Lagerungsbedingungen völlig richtig. Lediglich die nach folgende Therapie (Schienungsart: rigide; Schienungszeit: zwei Jahre; keine weiteren Röntgenkontrollen und damit auch keine Wurzelkanalbehandlung nach ersten Anzeichen einer Wurzelresorption) entspricht nicht den Anforderungen an eine adäquate posttraumatische Nachsorge. Daraus ergeben sich sekundäre Probleme für das weitere Kieferwachstum (posttraumatische Ankylose), die im Folgenden besprochen werden.

Umgang mit primären und sekundären Verlusten: Die Therapie der posttraumatischen Ankylose im jugendlichen Gebiss stellt eine der schwierigsten therapeutischen Aufgaben dar. Mittelfristig kommt es zum vorhersagbaren Zahnverlust bedingt durch fortschreitende Wurzelresorption (sekundärer Verlust).

Abbildung 4a stellt einen weiteren Fall einer posttraumatischen Ankylose nach Avulsion und Replantation des Zahnes 11 mit rund 60-minütiger Trockenlagerungszeit bei einem zwölfjährigen Jungen vor, bei dem es inzwischen (pubertärer Wachstumsschub) zu einem erheblichen vertikalen Wachstumsdefizit des betroffenen Kieferabschnitts in regio 11 gekommen ist: Das Weichteildefizit im Vergleich zum gesunden Nachbarzahn beträgt etwa 3 mm. Es zeichnet sich bereits ab, dass eine spätere implantologische Versorgung des Patienten im Alter von etwa 18 Jahren nur mit hohem chirurgischem Aufwand möglich sein wird.

Autogen transplantieren?

Ein besonderer Stellenwert bei der Therapie dieses Krankheitsbildes kommt der autogenen Zahntransplantation zu, die das vorhandene Knochendefizit bis zum Erreichen des Wachstumsabschlusses mit hoher Sicherheit ( 90 Prozent) wieder aufholen kann [Pohl, 2008; Andreassen, JO 2009; Nolte, 2011; Tschammler, 2015]. Die Abbildungen 4b und 4c zeigen die vollständige klinische Rehabilitation nach autogener Prämolaren-Transplantation mit kieferorthopädischer Einstellung des Zahnes und nachfolgendem kieferorthopädischem Lückenschluss. Die mittleren Zehn-Jahres-Überlebensraten dieser chirurgischen Methode liegen bei 90 Prozent [Andreasen, 2009]. Wichtig für den zuverlässigen Erfolg der Methode ist das Zeitfenster für die Transplantation der Prämolaren, bei denen das Wurzelwachstum zwei Drittel bis drei Viertel der Wurzellänge betragen sollte. Insofern sollten sich Zahnärzte mit dieser Methode vertraut machen, um Patienten und Eltern in derartigen Fällen aufklären zu können.

Prof. Dr. Dr. Dirk Nolte, (Ruhr-Universität Bochum)

Praxisklinik für MKG-Chirurgie

Sauerbruchstr. 48, 81377 München-Großhadern

Info

Autoren der Leitlinie

Angermair J, Auras S, Beck J, Berger C, Bücher K, Deppe H, Ebeleseder K, Esch J, Gernhardt G, Gomez-Roman G, Jakobs W, Jost-Brinkmann P-G, Kopp I, Neff A, Pistner H, Pohl Y, Proff P, Schulze D, Terheyden H, Ullner M, Viergutz G, Weiger R, Weng D, Wenz H-J.