Parkinson-Syndrome

Bei der Parkinson-Krankheit, die erstmals im Jahre 1817 durch den englischen Arzt Dr. James Parkinson beschrieben wurde, handelt sich um eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen in der westlichen Welt. In Deutschland liegt die Prävalenz bei 100 bis 200 pro 100 000 Einwohner. Die Erkrankung, die durch Störungen der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen gekennzeichnet ist und im Volksmund auch als „Schüttellähmung“ bezeichnet wird, beginnt üblicherweise im späten Erwachsenenalter. Allerdings gibt es auch Frühformen mit einer Manifestation vor dem 40. Lebensjahr. Generell steigt die Inzidenz mit dem Lebensalter an, wobei die Prävalenz in der Gruppe der über 65-Jährigen bei 1 800 pro 100 000 Einwohner liegt.

• In Deutschland liegt die Prävalenz von Parkinsonerkrankungen bei 100 bis 200 pro 100000 Einwohner.

Die Erkrankung beruht im Wesentlichen auf einem Untergang der dopaminergen Neurone im Gehirn (Substantia nigra), allerdings gibt es, anders als lange geglaubt, nicht „den Parkinson“. Man spricht inzwischen vielmehr von Parkinson-Syndromen und unterscheidet diese nach der zugrunde liegenden Ätiologie.

Drei ätiologische Gruppen

Die Parkinson-Syndrome werden in drei ätiologische Gruppen unterteilt:

• dieidiopathischen Parkinson-Syndrome, die etwa 75 Prozent der Parkinson-Erkrankungen ausmachen und eine bislang unbekannte Genese haben,

• diesymptomatischen Parkinson-Syndrome, deren Ursache bekannt ist und die zum Beispiel auf einer zerebrovaskulären Erkrankung oder einem Trauma beruhen und

• dieatypischen Parkinson-Syndrome, die durch eine neurodegenerative Erkrankung bedingt sind. Es kann sich hierbei um eine Multisystem-Atrophie (MSA) handeln, ein komplexes Krankheitsbild mit Symptomen eines Parkinson-Syndroms, Störungen des autonomen Nervensystems und Störungen des Kleinhirns, oder einer progressiven supranukleären Blickparese (PSP), einer seltenen Erkrankung, bei der die Patienten frühzeitig Sprech- und Schluckstörungen entwickeln, und einen demenziellen Abbau.

Der Krankheitsprozess

Bei der häufigsten Krankheitsform, dem idiopathischen Parkinson, handelt es sich um eine fortschreitende degenerative Störung, bei der vor allem Nervenzellen zugrunde gehen, die den Neurotransmitter Dopamin im Gehirn bilden. Allerdings sind nach aktuellen Erkenntnissen nicht nur die dopaminbildenden Zellen betroffen. „Auch andere Neurotransmittersysteme sind beeinträchtigt“, erklärte Professor Dr. Heinz Reichmann aus Dresden kürzlich in München. Dies erklärt nach Angaben des Neurologen, warum bei den Parkinson-Syndromen sehr häufig eine Komorbidität mit Depressionen und/oder mit einer Demenz besteht. „Rund 30 bis 40 Prozent der Patienten entwickeln mit dem Parkinson-Syndrom auch eine Demenz“, so Reichmann. Etwa 40 Prozent der Patienten leiden nach seinen Worten an Depressionen und/oder Angststörungen.

Der Untergang der Neurone nimmt dabei einen langsam schleichenden Verlauf, klinisch manifest werden die Parkinson-Syndrome oft erst nach einer drei- bis sogar zehnjährigen präsymptomatischen Periode. Treten erste fassbare Veränderungen auf, so ist die Erkrankung in aller Regel bereits fortgeschritten. Dann sind bereits rund 60 Prozent der dopaminbildenden Neurone zerstört.

Frühsymptome des Parkinson-Syndroms

Die Erkrankung beginnt meist einseitig, erfasst im weiteren Verlauf aber fast immer auch die zweite Körperhälfte. Erste Symptome können in einer Steifheit des Schultergürtels bestehen, in Schmerzen und einer Störung der Feinmotorik sowie einer Veränderung des Schriftbildes. Auffallend sind nicht selten auch eine bis dato ungewohnte Ungeschicklichkeit, eine rasche Ermüdbarkeit sowie Persönlichkeitsveränderungen mit gesellschaftlichem Rückzug, Perfektionismus und zwanghaftem Verhalten oder mit einem spürbaren Vitalitätsverlust. Ferner können Missempfindungen im Nacken, im Rücken und in den Beinen als erste Symptome auftreten und eine Gelenkerkrankung simulieren. Ebenso können Schlafstörungen, Kopfschmerzen sowie Herzschmerzen und Veränderungen des emotionalen Empfindens in der Frühphase die Symptome einleiten. Rückblickend bemerken nicht wenige Patienten an einer erhöhten Stressanfälligkeit, dass sich bereits seit einiger Zeit krankhafte Veränderungen abzeichneten.

Im weiteren Verlauf kommen oft Rückenschmerzen hinzu, kognitive Veränderungen, eine depressive Verstimmtheit sowie intermittierende motorische Symptome.

Kardinalsymptome Tremor, Rigor und Akinese

Mit dem Fortschreiten der Erkrankung treten schließlich die Kardialsymptome Tremor, Rigor, Akinese (Bradykinese) und eine posturale Instabilität auf. „Aber auch Riechstörungen und einer verminderte Darmmotilität gehören zu den Frühsymptomen“, berichtete Professor Dr. Horst Przuntek aus Bochum bei dem Pressegespräch in München.

•„Rund 30 bis 40 Prozent der Patienten entwickeln mit dem Parkinson-Syndrom auch eine Demenz“, so Reichmann. Etwa 40 Prozent der Patienten leiden nach seinen Worten an Depressionen und/oder Angststörungen.

Der Tremor betrifft in erster Linie die Hände, beginnt ebenfalls oft einseitig und kann sich mit dem Fortschreiten der Störung auf alle vier Extremitäten ausdehnen. Er verstärkt sich bei Anspannung und emotionalem Stress, lässt bei willentlichen Anstrengungen aber nach. Diagnostisch zu bedenken ist in dem Zusammenhang, dass der Tremor zwar einerseits kennzeichnend für die Parkinson-Krankheit ist, andererseits aber bei rund zehn Prozent der Patienten nicht auftritt. Es handelt sich somit um ein häufiges aber nicht um ein zwingendes Symptom.

Mit dem Begriff Rigor wird eine erhöhte Muskelspannung charakterisiert, die sich aber deutlich von der Spastik unterscheidet. Vielmehr ist der Rigor über die gesamte Bewegungsstrecke eines Gelenks vorhanden und lässt nicht wie bei der Spastik plötzlich nach. Die Muskeln sind zudem nicht starr angespannt, leisten aber bei Bewegung Widerstand. Hinzu kommt die Bradykinese. Die Bewegungen des Patienten sind in ihrem Umfang verringert und zudem verlangsamt. Man erkennt die Patienten daran, dass ihre Arme beim Gehen nicht mitschwingen, der Gang verändert sich bis hin zum Trippeln oder Schlurfen, die Mimik wird starr, die Sprache leise und monoton. Relativ spät im Krankheitsverlauf kommt es zur posturalen Haltungsinstabilität, die die Patienten häufig stürzen lässt.

Neben den Bewegungsstörungen gibt es in aller Regel weitere Symptome, die sehr oft das autonome System betreffen. Es kann dadurch zu Schmerzen kommen, zu Störungen der Temperatur- und der Blutdruckregulation, zu Miktionsstörungen, einer erektilen Dysfunktion und zur Obstipation.

Diagnostik

Wegweisend bei der Diagnostik sind die Kardinalsymptome, die allerdings nicht unbedingt alle nebeneinander vorliegen müssen. Zur diagnostischen Abklärung kann probatorisch Levodopa verordnet werden (Levodopa-Test). Spricht der Patient darauf an, so liegt der Verdacht auf ein Parkinson-Syndrom sehr nahe. Spricht er nicht an, so ist ein Parkinson-Syndrom unwahrscheinlich.

Es sind stets jedoch andere Ursachen der Symptomatik differentialdiagnostisch auszuschließen, was in aller Regel durch eine bildgebende Diagnostik wie die Computertomographie (CT) , die Kernspintomographie (MRT) oder auch die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) geschieht.

Bei entsprechender Verdachtsdiagnose können außerdem bereits im Frühstadium der Erkrankung durch Riechtests Störungen bei der Diskriminierung von Gerüchen bei Parkinson-Patienten nachgewiesen werden. Über visuelle Funktionstests lassen sich ferner schon zu einem frühen Zeitpunkt Auffälligkeiten wie etwa Störungen des Kontrastsehens sowie eine gestörte Farbdiskriminierung erkennen.

Risikofaktoren

Eindeutige Risikofaktoren der Parkinson-Syndrome sind bislang nicht bekannt. Diskutiert werden immer wieder Infektionen als Auslöser, aber auch Giftstoffe werden angeschuldigt, die Substantia nigra zu schädigen. Im Verdacht stehen nach Przuntek Farbstoffe, Konservierungsmittel sowie allgemein Lebensmittelzusatzstoffe, die im Falle einer erhöhten genetischen Suszeptibilität die frühzeitige Degeneration von Nervenzellen auslösen können.

Einem hohen Kaffeegenuss scheint in diesem Zusammenhang protektive Bedeutung zuzukommen, betonte der Mediziner: „Wir sehen praktisch nie Patienten mit Parkinson-Syndrom, die viel Kaffee trinken oder getrunken haben.“

Therapie der Parkinson-Syndrome

Eine Heilung des idiopathischen Parkinson ist bislang nicht möglich, da die Ursache der Störung nicht bekannt ist. Die Behandlung erfolgt somit symptomatisch, sie hat das Ziel, die Veränderungen zu minimieren und möglichst die Arbeitsfähigkeit und die Lebensqualität des Patienten zu erhalten. Dazu muss das dopaminerge Defizit ausgeglichen werden, was durch die Gabe von Levodopa geschieht.

Dieses gilt nach wie vor als Goldstandard, an dem sich alle anderen Therapieformen messen müssen. Levodopa, das durch das Enzym Dopa-Decarboxylase zu Dopamin umgewandelt wird, bessert die Symptome erheblich, hat jedoch keinen Einfluss auf die Krankheitsprogression. Ein Nachteil der Behandlung sind zudem die nicht unerheblichen Nebenwirkungen von gastrointestinalen Beschwerden bis hin zu Unruhe und Angst, Halluzinationen und sogar manifesten Psychosen. Es kann darüber hinaus bei längerer Therapiedauer zu Dyskinesien und Wirkungsschwankungen kommen, den gefürchteten on-off-Phasen, also wechselnden Phasen von guter Beweglichkeit und völliger Starre, sowie zum Freezing, dem „Festfrieren“ der Patienten.

•Einem hohen Kaffeegenuss scheint in diesem Zusammenhang protektive Bedeutung zuzukommen, betonte der Mediziner: „Wir sehen praktisch nie Patienten mit Parkinson-Syndrom, die viel Kaffee trinken oder getrunken haben.“

Alternativ zu Levodopa werden vor allem im Frühstadium der Erkrankung auch Substanzen eingesetzt, die die Dopamin-Wirkung im Gehirn unterstützen, die so genannten Dopaminagonisten (zum Beispiel Bromocriptin, Lisurid oder Pergolid). Die Wirkstoffe werden in späteren Krankheitsstadien oft als Ergänzung zu Levodopa gegeben, um Fluktuationen zu bessern und Levodopa einzusparen.

Neuroprotektion anstreben

Bereits seit langem wird in den pharmazeutischen Labors intensiv nach neuen Wirkstoffen gesucht, die nicht nur die Symptome lindern, sondern zugleich neuroprotektive Eigenschaften haben und damit modulierend in das Krankheitsbild eingreifen und den weiteren Zelluntergang hemmen. So wird nach Substanzen gefahndet, die über antioxidative Wirkungen, über eine Entzündungshemmung oder eine Verhinderung der Apoptose die weitere Degeneration aufhalten.

Große Hoffnungen auf neuroprotektive Effekte wurden in die Gruppe der MAO-BHemmer gesetzt, Wirkstoffe, die das Enzym Monoaminooxidase B hemmen, das Dopamin im ZNS abbaut. Der erste verfügbare Wirkstoff war das Selegilin, bei dem sich die anfangs positiven Berichte über einen neuroprotektiven Effekt im Langzeitverlauf aber nicht bestätigten. Inzwischen steht mit Rasagilin ein MAO-B-Hemmer der zweiten Generation zur Verfügung, der sowohl für die Monotherapie im Frühstadium des idiopathischen Parkinson-Syndroms wie auch zur Zusatzbehandlung zu Levodopa in späteren Krankheitsstadien zugelassen ist. Studien belegen nach Przuntek, dass Rasagilin offenbar eine Neuroprotektion vermittelt, den Krankheitsverlauf aufhält und zudem besser verträglich ist als Selegilin. Vor diesem Hintergrund plädieren Experten wie Professor Reichmann aus Dresden dafür, die Chancen einer potenziellen Neuroprotektion bereits in der Frühtherapie zu nutzen, um den weiteren Zelluntergang zu unterbinden und möglichst viele dopaminbildende Zellen zu erhalten.

Neben den genannten Pharmaka werden beim Parkinson-Syndrom auch COMTHemmer eingesetzt, Hemmstoffe des Enzyms Catechol-O-Methyltransferase (COMT), das in der Peripherie Levodopa und im ZNS Levodopa und Dopamin abbaut. Die COMT-Hemmer (Entacapon oder Tolcapon) werden zusätzlich zu Levodopa gegeben, um dessen Wirkdauer auf die Motorik zu verlängern.

Demgegenüber haben die früher häufiger eingesetzten Anticholinergika an Bedeutung verloren, die den Neurotransmitter Acetylcholin hemmen. Dies geschieht in der Vorstellung, durch den Einfluss auf Acetylcholin, das bei erhöhter Aktivität zu Tremor und Rigor führt, die Parkinson-Symptomatik günstig zu beeinflussen. Nutzen und Risiken der Therapie, wie kognitive Störungen, Halluzinationen, Verwirrtheit, sind aber stets sorgfältig gegeneinander abzuwägen.

Auch über das Glutamat-System wird versucht, Einfluss auf das Parkinson-Syndrom zu nehmen. Dies geschieht mit den NMDARezeptorantagonisten, Substanzen mit antagonistischer Aktivität an den N-Methyl-DAspartat-Rezeptoren, die durch Glutamat erregt werden und vor allem den Tremor bessern können.

Neurochirurgische Verfahren

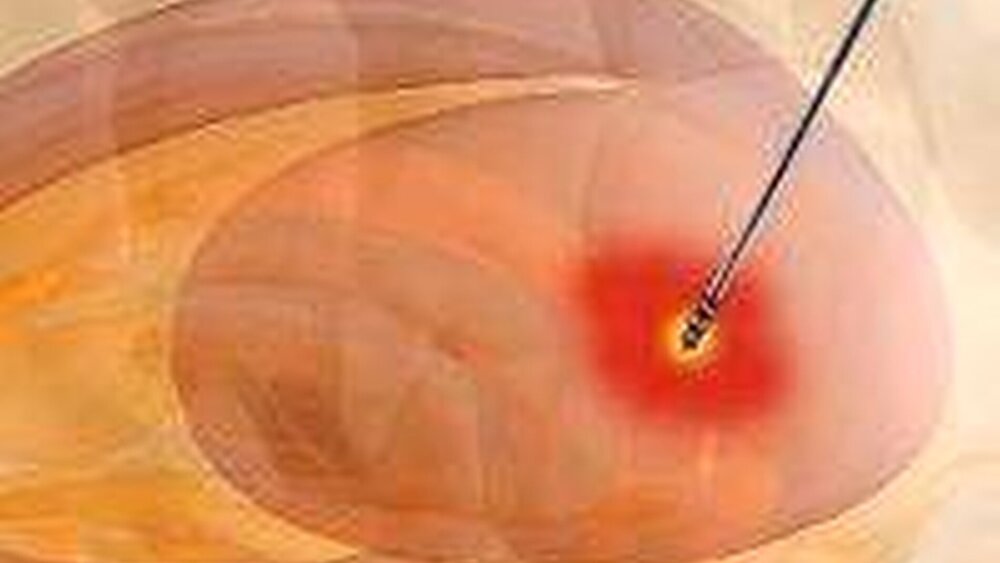

Lässt sich über die Pharmakotherapie keine Symptomkontrolle erzielen, so können auch neurochirurgische Verfahren zum Einsatz kommen. Bei den frühen Verfahren wurde versucht, durch das gezielte Setzen von Läsionen in bestimmten Hirnregionen den Tremor zu bessern. Inzwischen hat die tiefe Hirnstimulation an Bedeutung gewonnen, bei der durch stereotaktisch implantierte Hochfrequenz-Elektroden alle vier Kardinalsymptome zu beeinflussen sind. Aufsehen haben zudem Operationen erregt, bei denen versucht wurde, durch Transplantation von Nervengewebe menschlicher Feten die untergegangenen Neurone zu ersetzen. Die Hoffnungen, die in dieses Verfahren gesetzt wurden, haben sich allerdings bislang nicht erfüllt.

Hoffnung auf Stammzelltherapie

Spürbare Fortschritte bei der Behandlung der Parkinson-Syndrome könnte aber möglicherweise die Stammzelltherapie bieten. Wie beim diesjährigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im September in Wiesbaden deutlich wurde, hoffen die Forscher darauf, künftig durch Stammzellen Hirngewebe ersetzen zu können: „Das Dogma, im erwachsenen Gehirn bildeten sich keine neuen Nervenzellen, ist längst gefallen“, berichtet Dr. Günter Höglinger. Denn es ist nach seinen Worten inzwischen klar, dass es in verschiedenen Regionen des Gehirns Stammzellen gibt, die bei Schädigungen neue Nervenzellen bilden können. Diese Neubildung von Zellen zu fördern, ist ein wesentliches aktuelles Forschungsziel, von dessen Realisierung sich die Wissenschaftler einen erheblichen Fortschritt in der Behandlung der Parkinson-Syndrome versprechen. ■

Die Autorin der Rubrik „Repetitorium“ ist gerne bereit, Fragen zu ihren Beiträgen zu beantworten

Christine VetterMerkenicher Str. 22450735 Köln