Massiv verlagerter 34

Die 15-jährige Patientin stellte sich mit einer Überweisung des Hauszahnarztes zur Entfernung des retiniert und verlagert liegenden Zahnes 34 sowie einer zystischen Veränderung regio 33 bis 35 in der MKG-Ambulanz vor. Die Patientin gab keine Beschwerden an, die allgemeinmedizinische und die Medikamenten-Anamnese waren leer.

Klinischer Befund

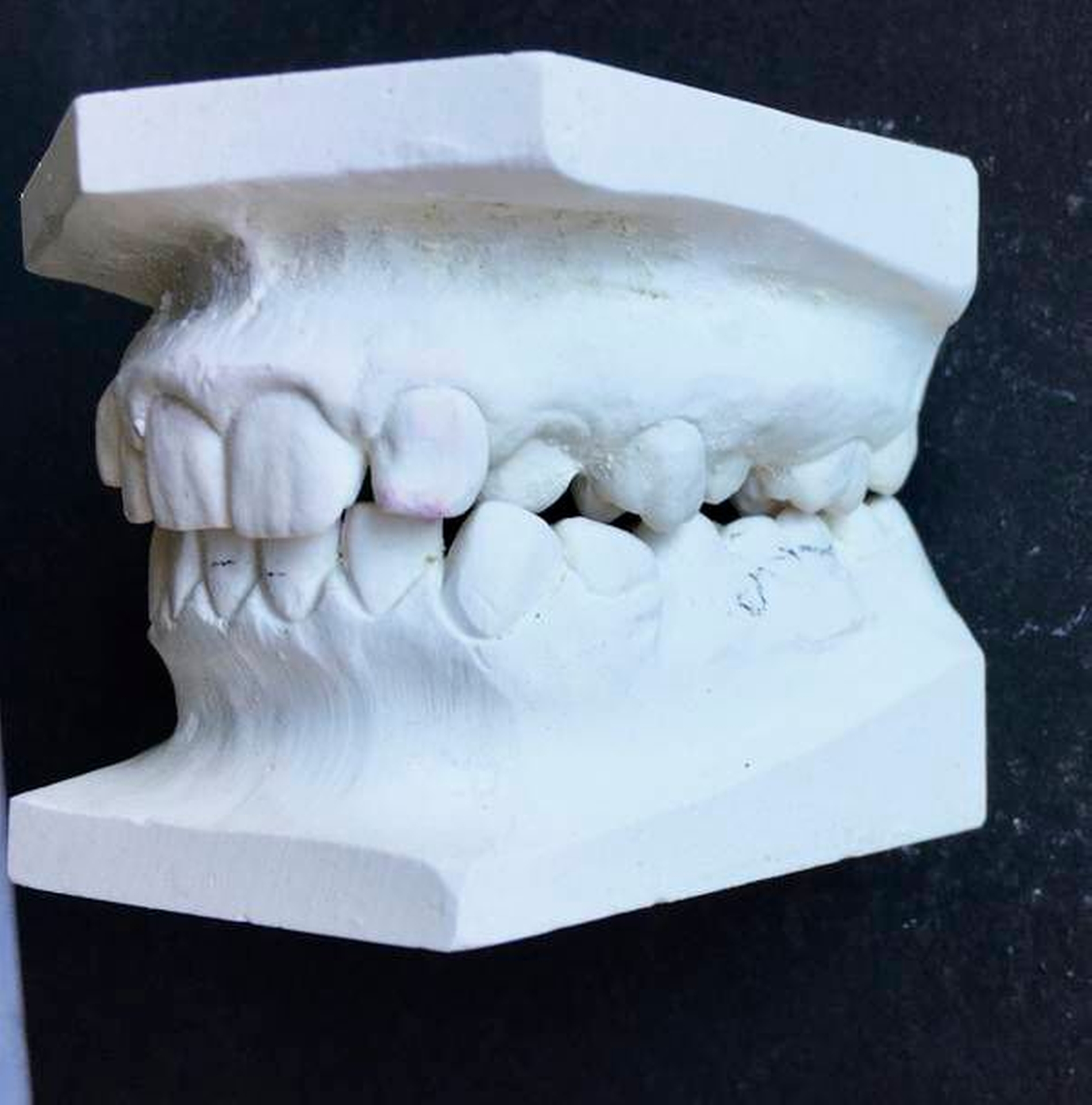

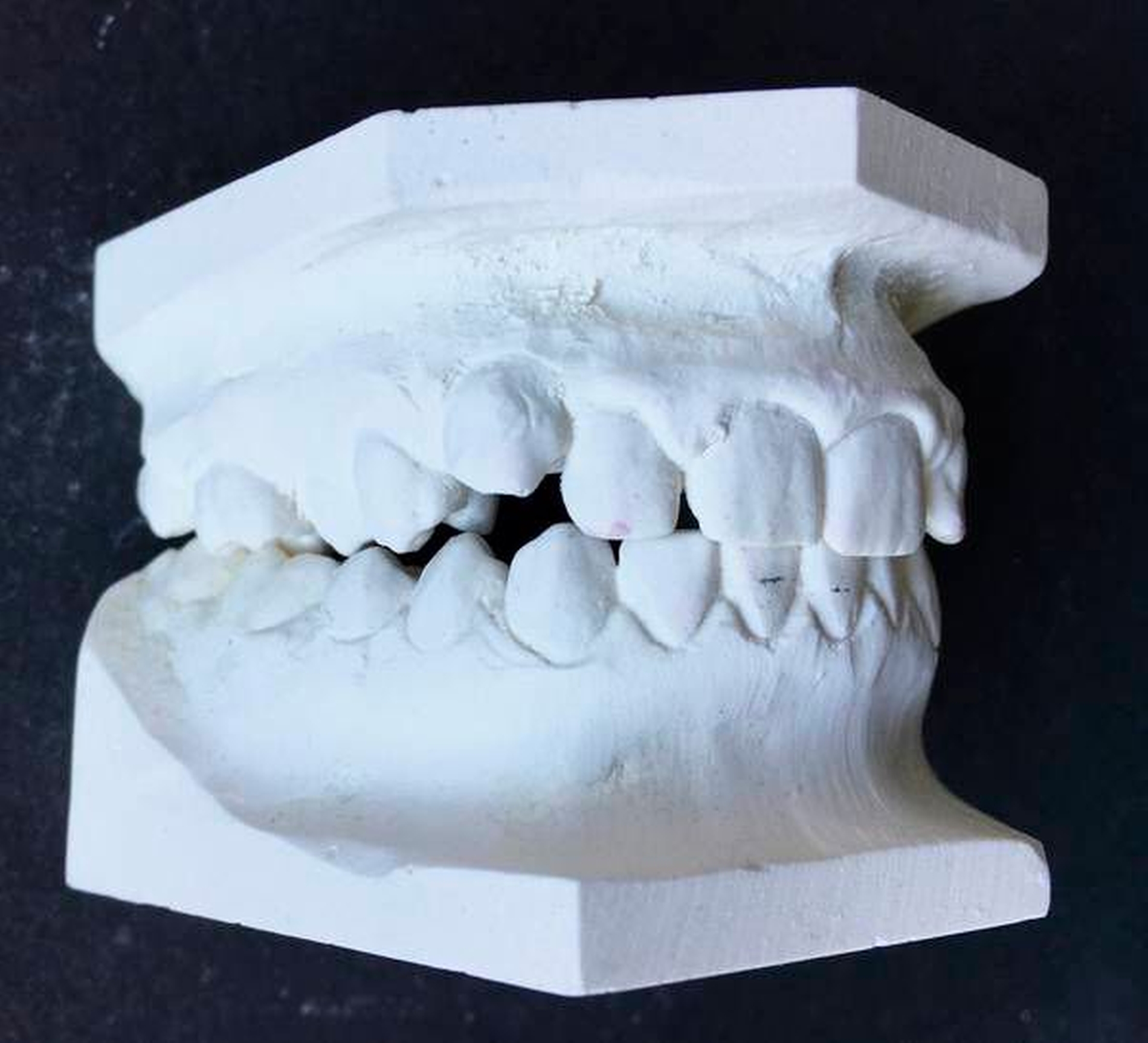

Klinisch zeigte sich extraoral eine seitengleiche Sensibilität und Motorik, die Nervenaustrittspunkte waren frei, die Mundöffnung war uneingeschränkt. Intraoral fand sich bei unauffälliger Mundschleimhaut ein vollständiges Erwachsenengebiss in Angle-Klasse I ohne Mittellinienverschiebung.

Zahn 25 befand sich im Durchbruch, Zahn 34 fehlte klinisch bei persistierendem Milchzahn 74. Zahn 23 stand in einer Kreuzbisssituation (Abbildungen 1 bis 3).

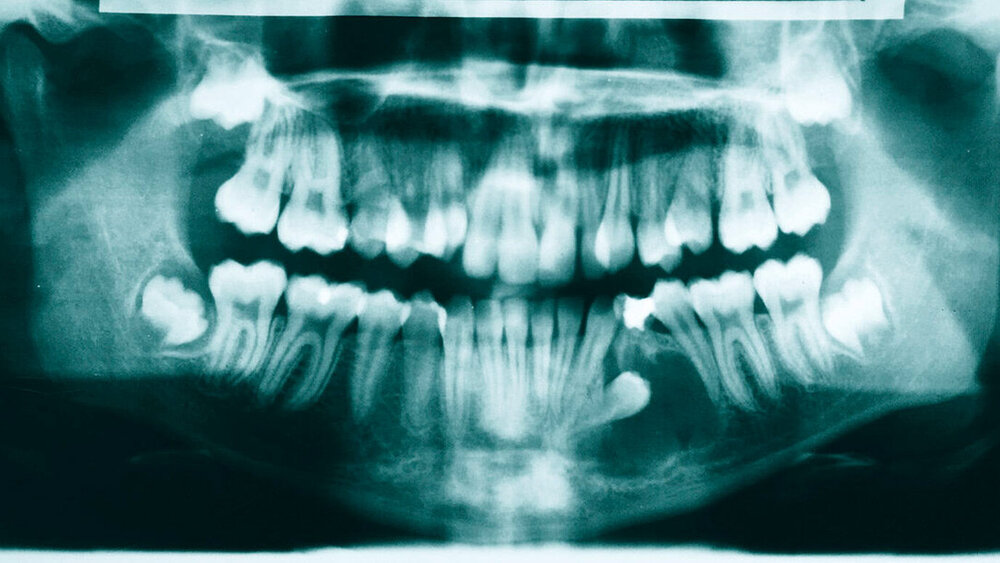

Im Orthopantomogramm imponierte eine Aufhellung, die sich regio 33 bis 35 nahezu über die gesamte vertikale Dimension des Unterkiefers erstreckte und die Krone des Zahnes 34 einschloss. Dieser lag horizontal verlagert, die Krone nach distal orientiert über die Wurzeln der Zähne 41 bis 74 projiziert. Zudem konnten die Anlagen der vier Weisheitszähne mit drohendem Engstand sowie ein nach mesial angulierter Zahn 24 befundet werden (Abbildung 4).

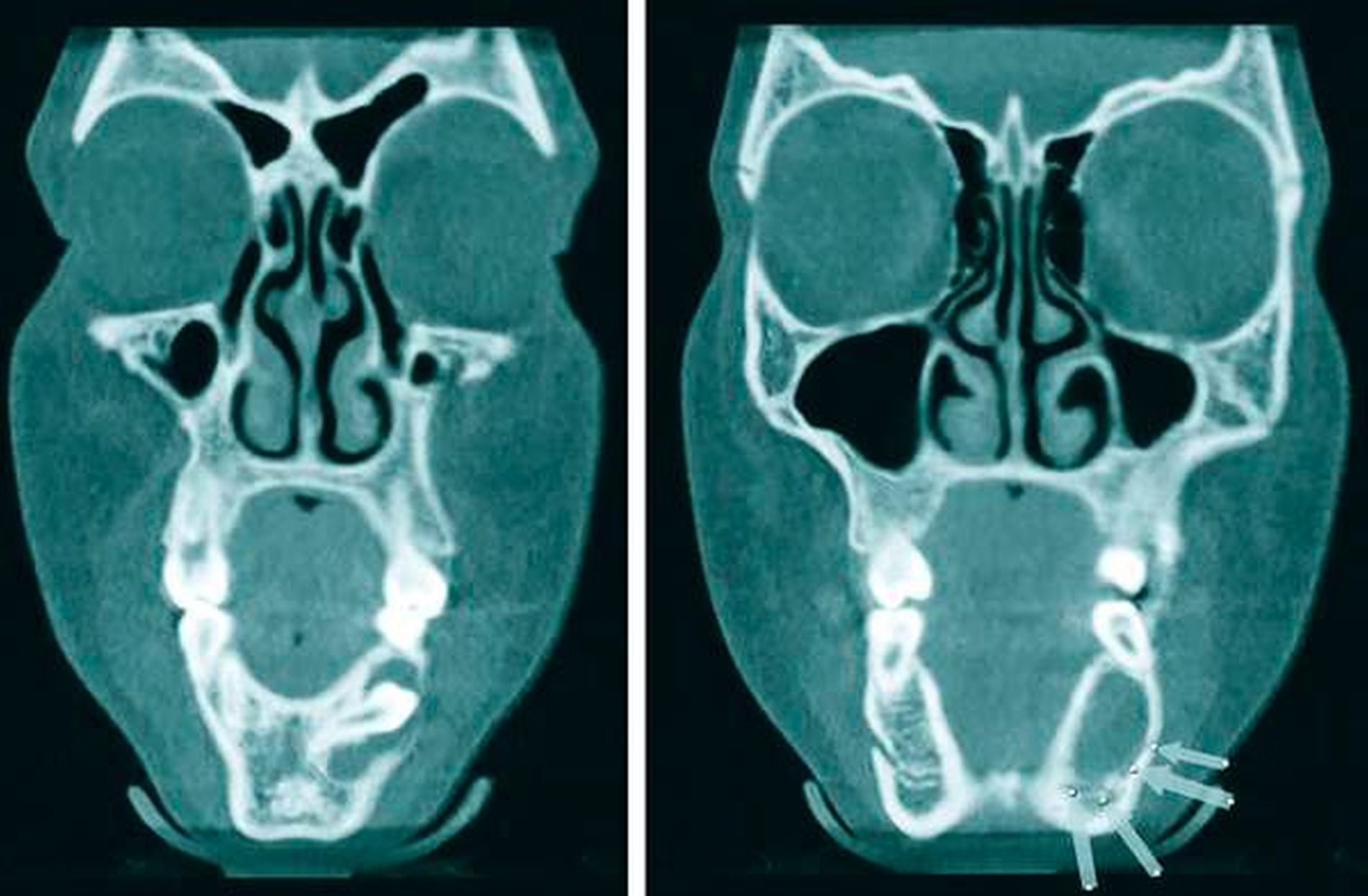

Zur weiteren Therapieplanung wurde ein DVT erstellt, das den persistierenden Zahn 74 zeigte sowie eine große, mutmaßlich follikuläre Zyste, die sich circulär um den Zahn 34 ausdehnt, der seinerseits horizontal verlagert lag und nach schräg distal ausgerichtet war. Der N. alveolaris inferior wurde nach kaudal durch die Raumforderung verdrängt. Die Wurzel lag nach mesial und in der lingualen Kortikalis, die Krone nach vestibulär und distal in das Zystenlumen reichend (Abbildungen 5a bis 5c).

Therapieplanung und Therapie

Anhand der Befunde wurde in Kooperation mit der Kieferorthopädie und nach ausführlicher Beratung der Patientin ein Behandlungsplan aufgestellt. Dieser sah vor, Zahn 74 zu entfernen sowie in regio 33 bis 35 eine Zystektomie mit histopathologischer Untersuchung durchzuführen. Dabei sollte Zahn 34 freigelegt und an die Krone des Zahnes ein Bracket mit Kettchen geklebt werden.

Kieferorthopädisch konnte in der ersten Phase der Kreuzbiss über einen Transpalatinalbogen, ein Eyelet an 23, eine Aufbissschiene als Bisssperre für den Unterkiefer und über einen Powerarm an 36 behoben werden.

Phase 2 begann durch die Freilegung des Zahnes 34 und die Zystektomie. Der Eingriff und der postoperative Verlauf waren komplikationslos, das histologische Ergebnis erbrachte den benignen Befund einer follikulären Zyste, so dass die Einordnung der Zähne fortgeführt werden konnte.

In den regelmäßigen klinischen Kontrollen zeigte sich eine stadiengerechte, reizfreie Wundheilung. Der Zahn 34 konnte mithilfe einer Multibandapparatur sukzessive aus der horizontalen Lage in die Lücke zwischen 33 bis 35 eingeordnet werden und „nahm“ dabei den ihn umgebenden Knochen mit.

In dem Zusammenhang fiel im radiologischen Verlauf vor allem die regrediente Zystenhöhle regio 33 bis 35 auf, die sich im Verlauf von zwei Jahren, sicherlich auch durch die Zahnbewegung durch das Zystenlumen, vollständig konsolidierte.

Die zwischenzeitliche Entfernung der Weisheitszähne diente der Okklusionsstabilisierung und der Prophylaxe eines Engstands (Abbildungen 6 bis 11). Technisch wurden ein Lingualbogen, ein Powerarm zur Elongation und im Verlauf der Behandlung eine feste Apparatur verwendet. An 34 wurde ein Bracket angebracht, ein Supercabble-Bogen als Huckepack-Bogen sowie ein SS-16x22-Trägerbogen eingesetzt.

Im abschließenden OPG war der Zahn 34 regelgerecht eingeordnet, die nach distal deviante Wurzelspitze ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Verlagerung geschuldet (Abbildung 8).

Diskussion

Die Einordnung verlagerter Zähne ist eine viel diskutierte Herausforderung und fordert häufig ein interdisziplinäres Vorgehen zwischen Kieferorthopäden und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Am Anfang der Behandlungsplanung steht oftmals die richtungsweisende Frage nach einer Einordnung des verlagerten Zahnes in die Zahnreihe oder der Entfernung mit kieferorthopädischem beziehungsweise implantologisch-prothetischem Lückenschluss.

Diese Entscheidung hängt maßgeblich von der Expertise und vom Verständnis des Erstbehandlers ab; die Relation von Aufwand, Wertigkeit des verlagerten Zahnes, Alter des Patienten und die Behandlungsalternativen müssen in die Entscheidung über die Indikationsstellung einfließen. Erfahrungsgemäß werden in der kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Vorgehensweise sehr gute Ergebnisse erzielt [Diedrich, 1986; Mc Kay, 1978].

Der Begriff der Retention erfuhr im 20. Jahrhundert unterschiedliche Definitionen, denen jedoch ein verspäteter oder ausbleibender Durchbruch gemeinsam ist [Luniatschek, 1906; Scheff, 1909]. Varianten ergeben sich in den Definitionen, da einige Autoren ein abgeschlossenes Wurzelwachstum [Hotz, 1970] oder ein Durchbrechen des korrespondierenden Zahnes der Gegenseite [Klein, 1915] voraussetzen.

Weiter ist eine Retention von einer Dentitio tarda zu unterscheiden, wenn sich der Zahn später an regelgerechter Position einstellt [Adloff, 1910]. Abzugrenzen sind auch die Verlagerung und die Impaktation. Erstere beschreibt eine abweichende Position der Zahnanlage im Kiefer, zweitere zusätzlich ein mechanisches Durchbruchshindernis. Ein Belassen retinierter Zähne kann folgenlos bleiben, die Risiken sind jedoch nicht unerheblich. Von Verkürzungen des Zahnbogens über Mittellinienverschiebungen, ektope Zahndurchbrüche, Wurzelresorptionen benachbarter Zähne bis hin zu entzündlichen Zuständen oder zystischen Veränderungen mit dem möglichen Risiko pathologischer Frakturen.

Autoren geben unterschiedliche Häufigkeiten bezüglich retinierter Zähne in der Gesamtpopulation an, während Tränkmann von 1,59 Prozent berichtet, sehen Gabka und Kaspa die Zahl der nicht regelgerecht durchbrechenden Zähne eher bei 20 Prozent [Gabka, 1975; Kaspa, 1975; Tränkmann, 1973]. Hierbei ist der Oberkiefer häufiger betroffen.

Ohne Berücksichtigung der Weisheitszähne weisen die oberen Canini mit 44,8 Prozent bis 57,8 Prozent die größte Retentionshäufigkeit auf, gefolgt von den zweiten unteren Prämolaren mit 11,21 Prozent und den mittleren oberen Schneidezähnen mit 9,02 Prozent [Bishara, 1998; Gabka und Kaspar 1975; Stahl et al., 2003; Tränkmann, 1973].

Die Ätiologie der Zahnretention kann in lokale, anatomische und genetische Ursachen eingeteilt werden. Zu den lokalen Ursachen zählen neben Zysten oder Odontomen beispielsweise mechanische Behinderungen des Zahndurchbruchs wie überzählige Zahnanlagen, die in 28 bis 60 Prozent zu Durchbruchsstörungen führen [Tay et al., 1984]. Traumen sind ein weiterer wichtiger lokaler Auslöser für das Ausbleiben der regelgerechten Einstellung bleibender Zähne. So führt die Intrusion eines Milchzahns infolge der Affektion der resorbierenden Milchzahnwurzel auf die sich entwickelnde Zahnkrone des bleibenden Zahnes nicht selten zu einer Dilazeration des betreffenden Zahnes [Komposch und Anhalt, 1987]. Weiterhin bedingt die Wundheilung – nach dem frühzeitigen Verlust eines Milchzahns (etwa durch eine Extraktion) – eine Veränderung der Weichgewebe sowie einen potenziellen Engstand, was beides ebenfalls zu einer Durchbruchsstörung führen kann [Becker, 1999].

Auschlaggebend für den Erfolg der Behandlung ist in der Diagnostik die exakte Lokalisation des Zahnes, an deren Anfang neben der visuellen und der palpatorischen Untersuchung sicherlich das Orthopantomogramm steht. Ergänzend können neben orthograden auch exzentrische Zahnfilmaufnahmen angefertigt werden [Dietrich, 1986]. Das DVT als überlagerungsfreie, dreidimensionale Aufnahme stellt gerade in schwierigen Situationen eine entscheidende Ergänzung in der Diagnostik dar [Chaushu, 2004; Kim, 2003; Shinoda, 2004]. Nach Diagnosestellung der Retention und/oder Verlagerung während des Zahnwechsels sollte zeitnah die Milchzahnextraktion stattfinden, um einer weiteren ungünstigen Entwicklung entgegenzuwirken [Ericson und Kurol, 1988]. Falls die Verlagerung erst nach Abschluss des Zahnwechsels auffällt und die entsprechenden Platzverhältnisse zur Einstellung nicht gegeben sind, sollte die Extraktion erfolgen [Watted et al., 1999].

Abschließend ist sicherlich noch der lange Behandlungszeitraum zu erwähnen. Hier ist eine umfangreiche Aufklärung der Eltern (und des Kindes) notwendig, um einen „informed consent“ zu erreichen.

Fazit für die Praxis

Dieser Fall zeigt, dass die massive Verlagerung eines bleibenden Zahnes keine Indikation zur operativen Entfernung sein muss. Im Einzelfall müssen die Risiken und die Möglichkeiten mit dem Patienten und interdisziplinär abgewogen werden.

Begünstigend und Voraussetzung in diesem Fall war beispielsweise, dass die umgebenden Wurzeln kein Hindernis darstellten und dass der osmotische Druck aus der Zystenhöhle genommen wurde.

So konnte durch die vorsichtige Bewegung des Zahnes durch das Zystenlumen eine Reossifikation desselben und eine Restitutio ad integrum erreicht werden.

Dr. Dr. Philipp Kley

Prof. Dr. Dr. Berthold Hell

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Diakonieklinikum Jung-Stilling

Wichernstr. 40, 57074 Siegen

philipp.kley@diakonie-sw.de

Dr. Martin und Dr. Ulrike Jenne

KFO-Gemeinschaftspraxis

Spandauer Str. 5, 57072 Siegen

Literaturliste

Adloff P. Über Zahnretention. Dtsch Zahnärztl Wschr. 13, 289 (1910)

Becker A. Einordnung verlagerter Zähne: kieferorthopädisches Problemmanagement mit festsitzenden Behandlungsmechaniken. DÄV / Hanser (1999)

Bishara SE. Clinical management of impacted maxillary canines. Semin Orthod 1998;4:87- 98.

Chaushu S, Chaushu G, Becker A. The role of digital volume tomography in the imaging of impacted teeth. World J Orthod 2004 Summer; 5 (2): 120. 32

Diedrich P. Die kieferorthopädische Einordnung retinierter Zähne. Dt. Zahnärzte Kalender S. 85 (1986)

Ericson S, Kurol J. Early treatment of palatally erupting maxillary canines by extraction of the primary canines. Eur J Orthod 1988;10:283-295.

Gabka J., Kaspar E. Statistische Übersicht über retinierte Zähne. Fortschr Kieferorthop. 36: 331-339 (1975)

Hotz R. Orthodontie in der täglichen Praxis. Hans Huber, Bern, S.383 (1970)

Kim KD, Ruprecht A, Jeon KJ. Personal computer based three dimensional computed tomographic images of the teeth for evaluating supernumerary or ectopically impacted teeth. Angle Orthod 2003 Oct ; 73 (5) : 614 -621

Klein B. Über Retention der Zähne. Österr.-Ung. Vjschr Zahnheilk. 31: 272 (1915)

Komposch G., Anhalt H. Die kieferorthopädische Einordnung verlagerter Zähne Indikation, Technik und Ergebnisse. Dtsch Zahnärztl Z. 42: 162-166 (1987)

Luniatschek F. Ursachen und Formen der Zahnretention. Dtsch Mschr Zahnheilk. 24: 265 (1906)

McKay Ch. The unerupted maxillary canine. Brit dent J. 145: 207 (1978)

Power SM, Short MB. An investigation into the response of palatally displaced canines to the removal of deciduous canines and an assessment of factors contributing to favourable eruption. Br J Orthod 1993;20:215-223.

Rimes RJ, Mitchell CN, Willmot DR. Maxillary incisor root resorption in relation to the ectopic canine: a review of 26 patients. Eur J Orthod 1997;19:79-84.

Scheff J. Retention; Rudimentärzähne, Verwachsung des Zahnbeines mit dem Knochen. Handbuch der Zahnheilkunde, Alfred Hölder, Wien und Leipzig, S. 688 (1909)

Shinoda K, Honda K, Matsumoto K, et al. Anual report of limited cone beam computed tomography (3D accu-I-Tomo) from 3000 cases at Nihon University dental hospital in 2003. International Congress Series, Volume 1268, June 2004, Pages: 1187 . 1191

Stahl F., Grabowski R., Wigger K. Epidemiologischer Stellenwert der „genetisch determinierten Störanfälligkeit der Gebissentwicklung“ nach Hoffmeister. Fortschr Kieferorthop. 64: 243-55 (2003)

Tay F., Pang A., Yuen S. Unerupted maxillary anterior supernumerary teeth: report of 204 cases. J Dent Child. 51: 289-94 (1984)

Tränkmann J. Häufigkeit retinierter Zähne der zweiten Dentition. Dtsch Zahnärztl Z. 28: 415-420 (1973)

Watted N., Teuscher T., Wieber M., Peters Ch. Behandlungssystematik zur Einordnung palatinal verlagerter Oberkiefereckzähne. Quintessenz 50, 12, 1241-1250 (1999)