Okklusion – Kultur versus Natur

Neben der Molekulargenetik hat keine andere Wissenschaft den Übergang ins 21. Jahrhundert bislang so entscheidend geprägt wie das interdisziplinäre Forschungsfeld Bionik [Nachtigall/Wisser, 2013]. Diese junge Disziplin beschäftigt sich mit der Übertragung von Phänomenen aus der Natur auf die Technik und auf unseren Alltag. Sie geht von der Prämisse aus, dass in unserer evolutiven Vergangenheit optimierte Strukturen und Prozesse entwickelt wurden, die Lösungsansätze für Probleme der Gegenwart bereitstellen. Unter dem Slogan „Lernen aus der Natur“ versuchen Bioniker Innovationen nach dem Vorbild der Natur zu entwickeln und umzusetzen.

Die frühe Evolutionsgeschichte der Zähne ist ein herausragendes Beispiel dafür, welche unabhängigen und abhängigen Gestaltungsmöglichkeiten die Natur für dieses Organ bereitgestellt hat, die in den zahlreichen Adaptationen für Spezies im Wasser und an Land sichtbar werden [Alt/Türp, 1997]. Schon früh wurden neben Kalziumkarbonat (CaCO3) auch Kieselsäure (SiO2) und Hydroxylapatit (Ca-OH(F)-Phosphate) für die Bildung von Hartgeweben bei Wirbeltieren verwendet.

Die Zahnphylogenese der Wirbeltiere war ein komplexer Prozess, der vor mehr als 400 Millionen Jahren mit der Ausbildung von Kiefer und Zähnen bei den Panzerfischen (Placodermi) seinen Anfang nahm und retrospektiv gesehen ein Erfolgsrezept darstellt [Rücklin et al., 2012].

Das Gebiss der Säugetiere, zu denen der Mensch gehört, unterscheidet sich von dem aller anderen Wirbeltieren durch die exakte, formschlüssige Anpassung der oberen an die untere Zahnreihe mit einer antagonistisch geführten sequenziellen Kontaktbewegung beim Kauen. Die artikulierende Beziehung der oberen und unteren Zahnreihen beschreibt die primäre evolutionär-biologische Aufgabe unserer Zähne im Sinne einer dynamischen Biomechanik zur Nahrungsaufbereitung. Hierbei bestimmen die evolutionären Vorbedingtheiten die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten des okkludierenden Systems [Maier/Schneck, 1981].

Die Okklusion der Zähne gilt als das fachliche Bindeglied zwischen den verschiedenen zahnmedizinischen Teilbereichen. Aber auch in Disziplinen wie der Evolutionsbiologie, der Paläontologie und der (Dental-)Anthropologie kommt der Beschäftigung mit der Okklusion hohe Bedeutung zu, um die Adaptation und die Veränderungen in unserem Mastikationsapparat zu verstehen. Wie der vorliegende Beitrag zeigt, sind die Erkenntnisse aus diesen Fachgebieten unmittelbar relevant für die klinisch-zahnärztliche Arbeit [Alt, 2016].

Die dentale Humanevolution

Prinzipiell ist der Mensch – wie alle Lebewesen – ein Teil der Natur, aus der wir entstammen und die uns prägt [Alt, 2015]. Nach unserer engeren Herkunft gehören wir zu den afrikanischen Menschenaffen, von denen wir uns vor sieben bis fünf Millionen Jahren getrennt haben [Wood/Harrison; 2011]. Was aber unterscheidet uns von den übrigen Primaten und vom Rest des Tierreichs? Und was macht uns so einzigartig, dass man uns eine Sonderstellung in der Natur zubilligt? Genetisch unterscheiden wir uns nur um wenige Prozentpunkte von unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen (Genotyp). Offensichtlicher sind die Differenzen im Aussehen und im Verhalten (Phänotyp und Ethotyp). Dafür verantwortlich sind unter anderem die Entwicklung des aufrechten Ganges, das Freiwerden der Hände, die Veränderungen in Größe und Struktur des Gehirns, die Ausbildung der Sprache sowie die soziale Eroberung der Welt [Wilson, 2013].

Die Rekonstruktion unserer Herkunft und Entwicklung ist heute mithilfe des modernen Methodenrepertoires natur- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen bis in biografische Details möglich. Der Beschäftigung mit den speziellen Merkmalen und Eigenschaften der Zähne kommt in diesem Kontext eine herausragende Rolle zu [Alt et al., 1998; Hillson, 2005]. Die Charakterisierung diverser Meilensteine während der frühen Menschheitsentwicklung basiert auf Befunden an Schädeln, Kiefern und Zähnen (Naturgeschichte der Zähne). Auch für die jüngere Vergangenheit bieten Analysen an Zähnen und ihren Hartgeweben einzigartige Einblicke in unsere Vergangenheit bis auf die Ebene von „live histories“ (Kulturgeschichte der Zähne) [Bromage et al., 2012; Alt et al., 2013; Fiorenza/Kullmer, 2013; Fiorenza et al., 2015].

Auffällig ist die ungeheure Vielfalt innerhalb der Wirbeltiere, die sich durch ein heterodontes Gebiss mit verschiedenen Zahntypen auszeichnen und sich in Zahl, Form, Struktur und Stellung der Zähne im Gebiss und in der Art der Okklusion unterscheiden. Die ursprüngliche (Säugetier-)Zahnformel mit drei Schneidezähnen, einem Eckzahn, vier Prämolaren und drei Molaren pro Quadrant (zusammen 44 Zähne) findet sich heute nur noch bei wenigen Arten [Thenius, 1989]. Mit der Herausbildung einer spezialisierten Ernährung hat sich die Zahl der Zähne stark vermindert, teilweise so umfassend, dass ganze Zahnpositionen weggefallen sind. Der funktionelle Aspekt bei Zähnen zeigt sich nirgendwo deutlicher als in der Makro- und Mikromorphologie der Zahnkronen, die eine Anpassung an unterschiedliche ökologische Nischen darstellt. Dabei kam es zu den typischen Kauflächen von Herbivoren, Karnivoren oder Omnivoren sowie zu Entwicklungen wie bei den Rodentia (Nagetiere) mit ständig nachwachsenden Zähnen.

Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung des Menschen fast verdoppelt und noch scheint keine biologische Grenze erreicht [Vaupel, 2010]. Wir altern – wenngleich der medizinische Fortschritt uns doppelt so alt werden lässt wie unsere Großeltern. Dies spiegelt sich nirgendwo deutlicher wider als im Gesicht. Ohne Zuhilfenahme von Kosmetik, Medizin und Chirurgie lässt sich das wahre Alter nicht verbergen. Allein das Kauorgan scheint diesem Trend zu trotzen. Mithilfe der Zähne versuchen wir, den Traum von der ewigen Jugend zu realisieren, sei es mithilfe der zahnärztlichen Prothetik, der Zahnerhaltung, der Implantologie, der Alterskieferorthopädie oder der Parodontalchirurgie. Dadurch erreichen wir häufig – zumindest was den Mund betrifft – auch im fortgeschrittenen Alter den Zustand und das Aussehen der Jugend.

Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Zahnhartsubstanzen, die, ähnlich wie andere funktionell stark beanspruchte Körpergewebe, der lebenslangen Belastung durch Abnutzung eigentlich Tribut zollen müssten. Letzteres ist unseren Zähnen jedoch abhanden gekommen. Wie ist dies zu verstehen? Bei den Tieren wie beim Menschen unterliegt das Gebiss als mechanisch aktiver Part des Kauorgans sowohl inzisal/okklusal wie approximal physiologisch bedingten Abnutzungsvorgängen [Alt/Pichler, 1998; Kullmer et al., 2009] durch Abrasion beziehungsweise Demastikation, darüber hinaus durch Zähneknirschen (Attrition) und Kieferpressen sowie aufgrund erosiver endogener oder exogener Säureeinwirkungen (wie Bulimie, Fruchtsäuren) [Barbour/Lussi, 2014].

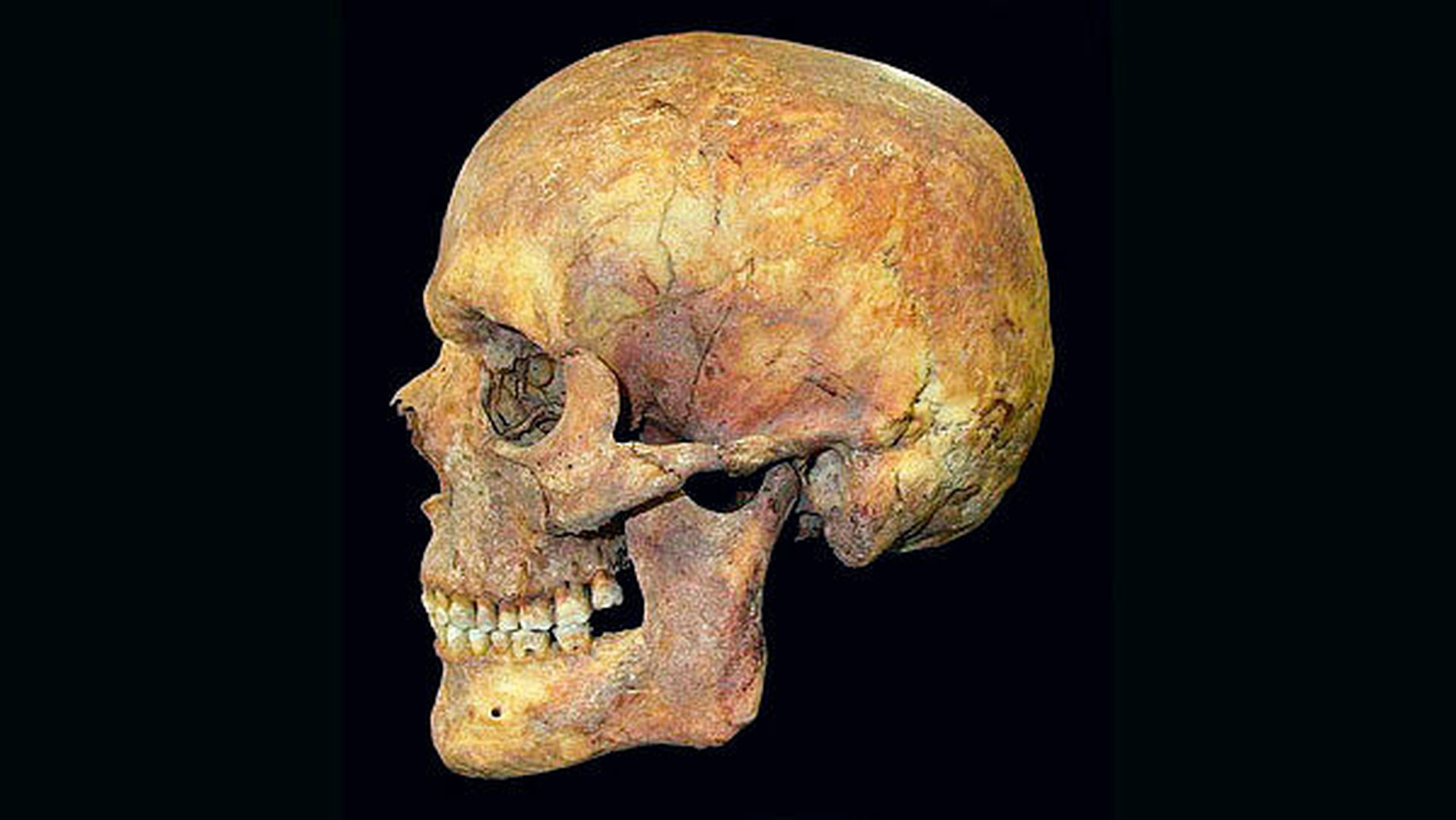

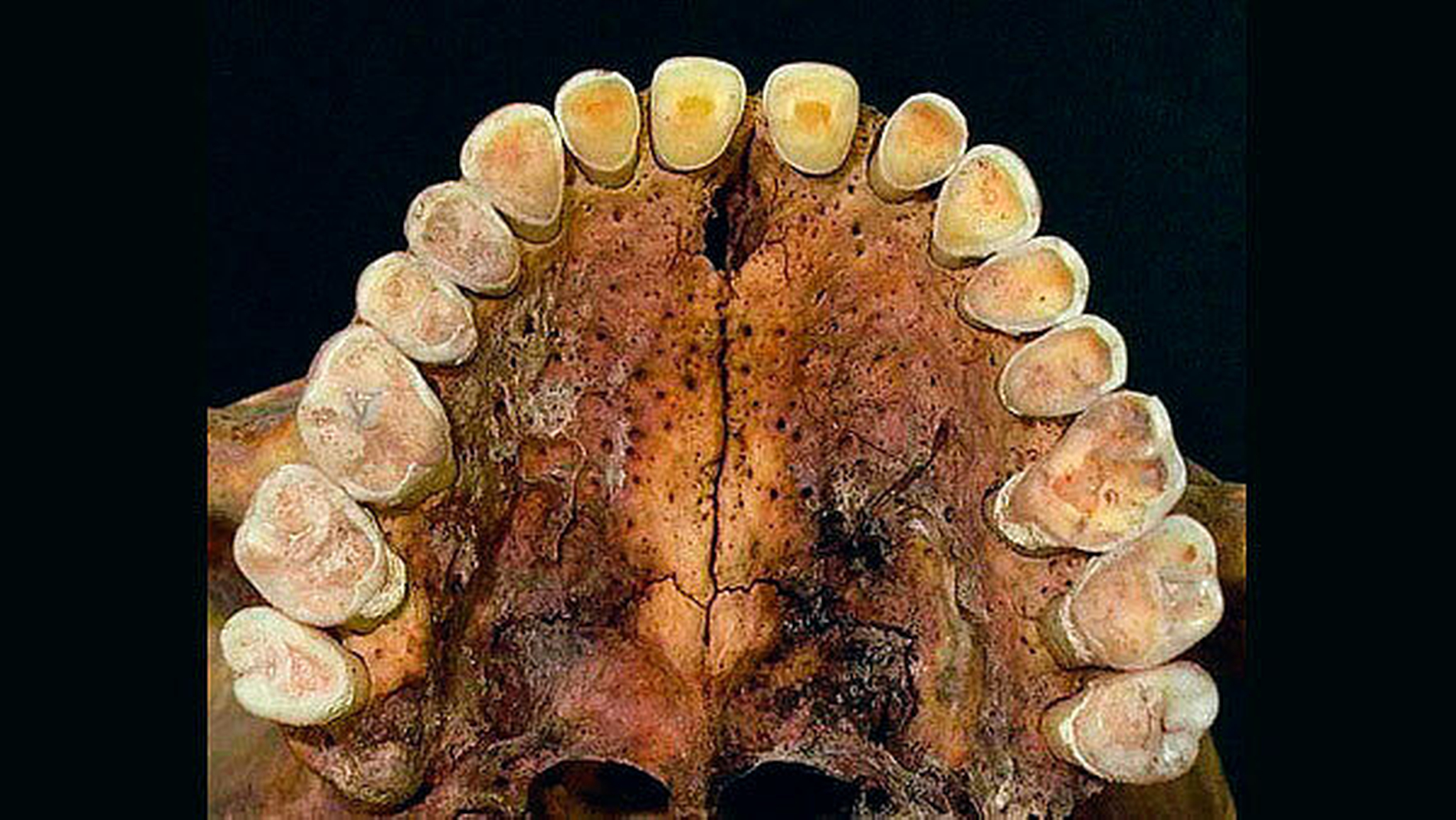

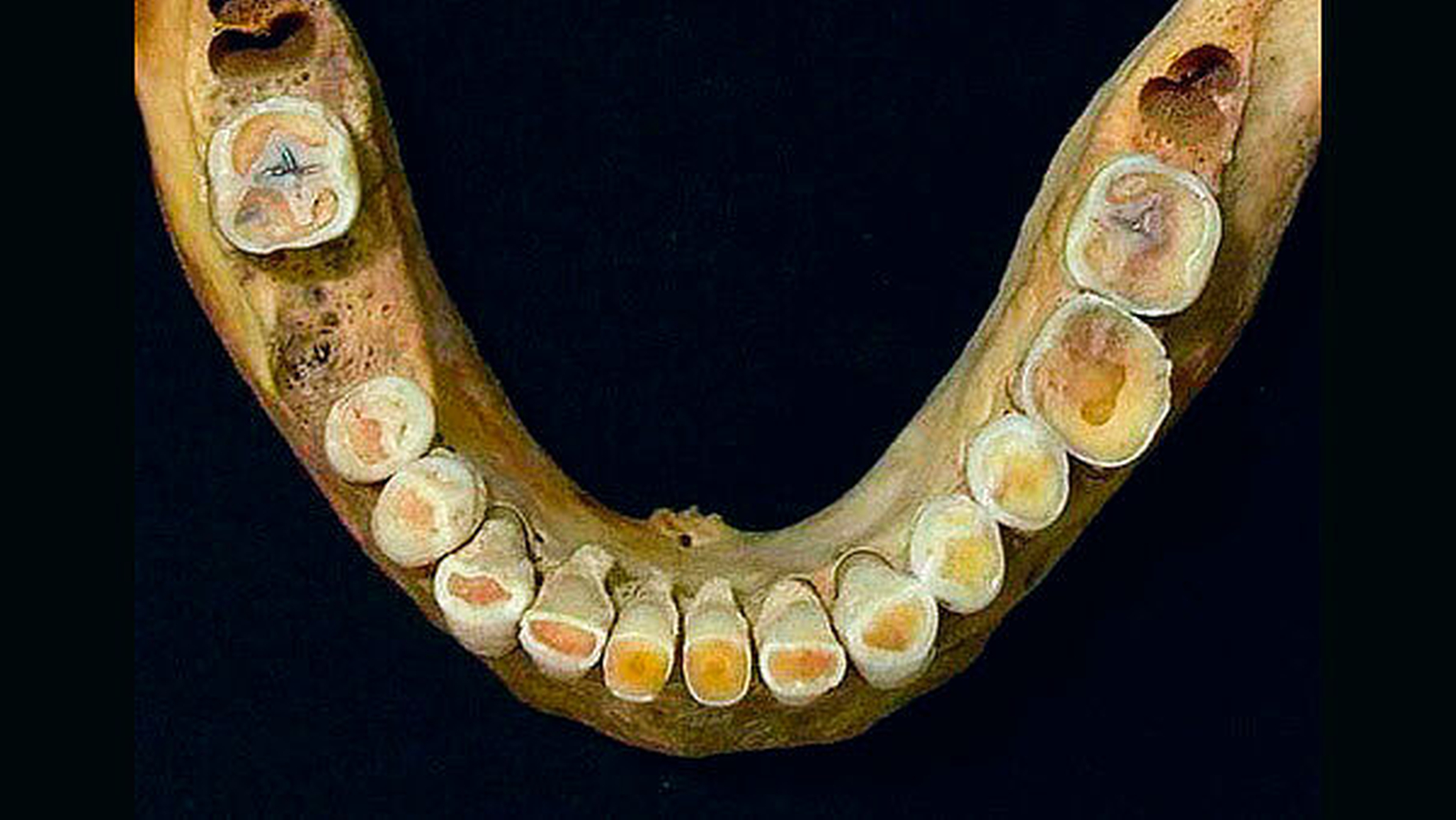

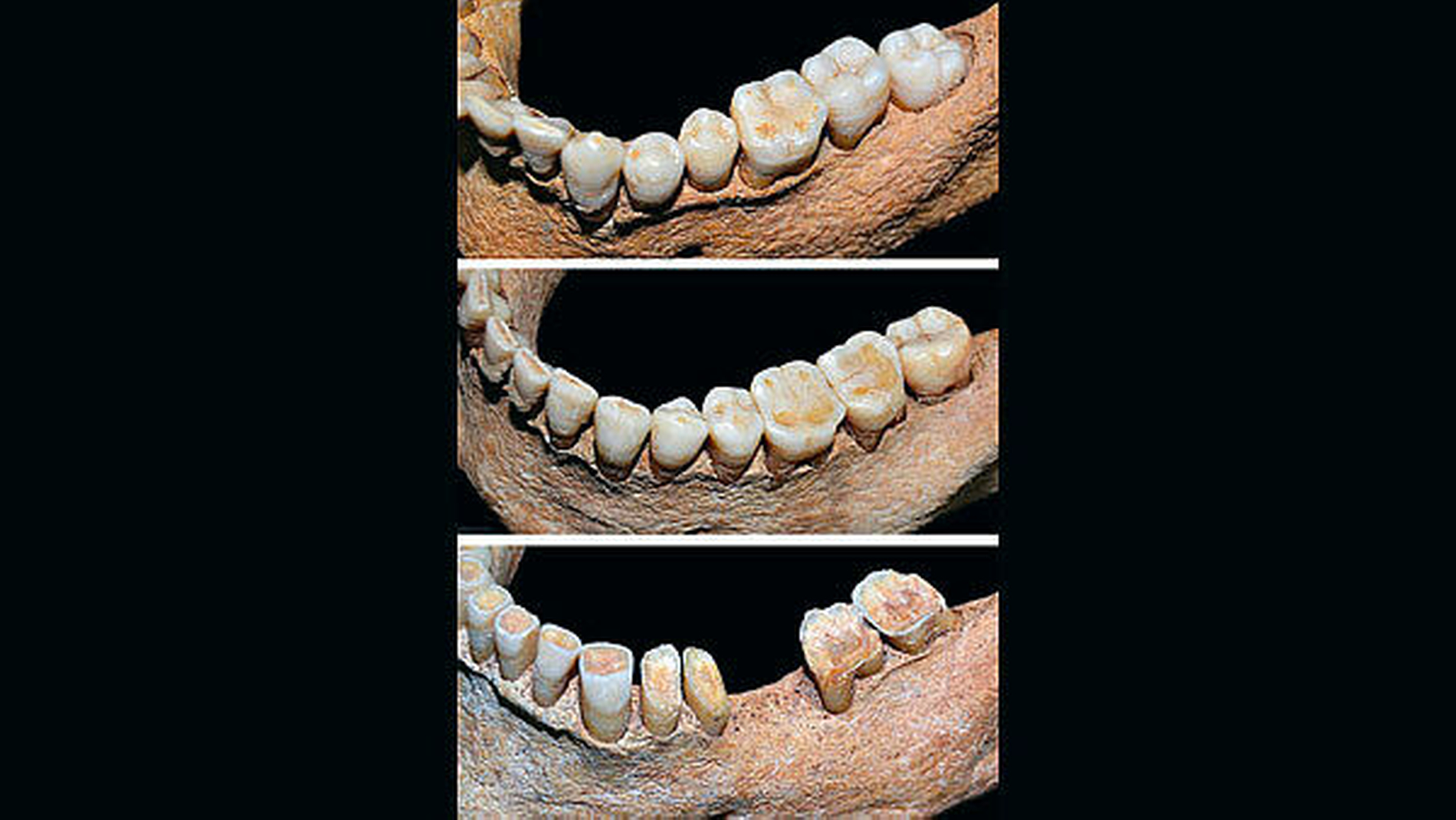

Solche degenerativen Veränderungen im Gebiss zeigen sich – meist in ausgeprägter Form – vom Beginn der Menschheitsgeschichte an bis in die Neuzeit regelhaft im menschlichen Milch- und Dauergebiss (Abbildung 1). Die sichtbaren Konsequenzen der okklusalen und der approximalen Hartgewebsverluste waren eine Reduzierung der Kronenhöhe und ein allmählicher Übergang der Kontaktpunkte benachbarter Zähne in Kontaktflächen [Kullmer et al., 2009]. Diese unvermeidbaren morphologischen Veränderungen in Abhängigkeit vom Lebensalter wurden im Lauf der Evolution durch adaptive Reaktionen des ontogenetischen Knochenumbaus kompensiert [Kaifu et al., 2003], die zum Beispiel den normalen vertikalen Überbiss, der sich während der Gebissentwicklung ausbildet, (fast) automatisch in einen frontalen Kopfbiss (Abbildung 2) übergehen lassen [Begg, 1954].

Zahlreiche Studien an fossilen wie an (prä)historischen menschlichen Überresten demonstrieren, dass diese Verschleißerscheinungen im Gebiss das normale altersabhängige Adaptationsgeschehen darstellen [Brace, 1978; Smith, 1984; Eshed et al., 2006; Deter, 2009; Clement et al., 2012; Fiorenza/Kullmer, 2015].

Über Jahrmillionen der menschlichen Evolution hinweg waren Veränderungen im Gebiss (zum Beispiel Kopfbiss, Mesialdrift, Dauereruption) Teil eines natürlichen Prozesses, der erst in den vergangenen 200 Jahren aufgrund einiger unserer heutigen „Kultur“-eigenen Lebens- und Verhaltensweisen, vor allem durch eine artifizielle Reduktion des natürlichen Zahnhartsubstanzverlusts, verhindert wird. So ist unser Kauorgan evolutiv-adaptiv betrachtet innerhalb sehr kurzer Zeit mit einer vollkommen neuen Situation konfrontiert (Abbildungen 3a bis 3c).

In der modernen Zahnmedizin wird das Phänomen natürlicher Hartgewebedefekte im Kauorgan zumeist als pathologische Erscheinung interpretiert. Kritische Beiträge, die diese Einschätzung nicht teilen, sind selten [Neiburger, 1979; Schray, 1984; Neiburger, 2002; Kaidonis, 2008]. Bezogen auf die Zahnkontakte zwischen Ober- und Unterkiefer ist aus der natürlichen dynamischen Okklusion der Vergangenheit nunmehr eine weitestgehend artifizielle statische Okklusion geworden. Die Vermutung liegt nahe, dass das weitgehende Ausbleiben natürlicher abnutzungsbedingter Phänomene im Gebiss aus klinischer wie aus gesamtgesundheitlicher Sicht wahrscheinlich gewichtige, bisher aber unterschätzte Konsequenzen für die Menschen der Gegenwart hat [Alt et al., 2013; Benazzi et al., 2013b; Kullmer, 2016]. Durch die „Verriegelung“ der Zähne in einer Höcker-Fossa-Stellung ist zum Beispiel eine mesiale Drift weitgehend ausgeschlossen. Die Folgen einer solcherart „zementierten“ Okklusion und das Ausbleiben von Anpassungsreaktionen der Zahnhartgewebe scheinen weitreichend: Ausbildung von Zahnengständen, Zahnkippung, Platzmangel für den Durchbruch der Weisheitszähne und ein erhöhtes Risiko für Fissuren- und Approximalkaries infolge ausbleibender okklusaler Attrition und Abrasion.

Der Weg zur Okklusion des Menschen

Eine funktionelle Okklusion ist durch ein mehr oder weniger geordnetes, gegenseitiges Auf- und Ineinandergreifen der Zähne des Ober- und des Unterkiefers bei Kieferschluss gekennzeichnet. Sie tritt stammesgeschichtlich erstmals bei den Säugern auf, deren Zähne eine weitgehende Ortsständigkeit aufweisen [Crompton/Hiiemae, 1969]. Diese Eigenschaft ist eng mit ihrer Ontogenese verknüpft. Beim adulten Tier ist die Körper- und damit auch die Kiefergröße relativ konstant. Die Wachstumsphase wird durch ein Milchgebiss überbrückt. Die Zähne der bleibenden Dentition sind in ihrer Form weitgehend aneinander angepasst.

Die endgültige Präzision der Verzahnung wird in den meisten Fällen durch das gegenseitige natürliche, abriebbedingte Einschleifen der jeweiligen Antagonisten erreicht [Kullmer et al., 2009]. Auf diese Weise bleibt die Passgenauigkeit der Okklusionsflächen auch dann erhalten, wenn aufgrund von Verschleißerscheinungen erhebliche Formveränderungen an den Zähnen eintreten können. Die hohe Präzision im Säugetiergebiss steht im Zusammenhang mit dem sehr effektiven Nahrungsaufschluss [Pfretzschner, 1997]. Der spezifische Aufbau der Gebisse der Säugetiere folgt primär funktionsmorphologischen Gesichtspunkten und orientiert sich an der Ernährungsweise.

Morphologischer Wandel

Die entsprechend ihrer Schneidefunktion schaufel- beziehungsweise meißelförmig gestalteten menschlichen Schneidezähne gleiten bei rezenten Menschen aufgrund der scherenförmigen Stellung der Inzisalkanten typischerweise aneinander vorbei (Psalidodontie). Gleichzeitig bleibt das Höckerrelief der Seitenzähne meist bis ins höhere Erwachsenenalter weitgehend erhalten.

Studien an fossilen Überresten der Gattung Homo sowie vergleichende Untersuchungen in prähistorischen und historischen Bevölkerungen der jüngeren Menschheitsgeschichte (ab etwa 40.000 vor heute bis in die Frühe Neuzeit) zeigen demgegenüber ein völlig anderes Bild: Aufgrund von Abrasion und Attrition der Zähne stoßen die Schneidezahnkanten regelhaft zangenartig aufeinander (frontaler Kopfbiss, Labiodontie), während die Kauflächen abgeflacht sind (Abbildung 2). Dadurch wird die in maximaler Interkuspidation auftretende Gesamtfläche der Okklusionskontakte im Seitenzahnbereich stark vergrößert. Diese Veränderungen können als Zeichen funktioneller Anpassung gesehen werden und finden sich im Milch- und im bleibenden Gebiss [Alt et al., 2013].

Okklusionskonzepte in der Zahnmedizin

Im zahnmedizinischen Denken und Handeln spielt die Betrachtung der Okklusion seit jeher eine essenzielle Rolle. Die in der Lehre verbreiteten Okklusionskonzepte sind primär „am Schreibtisch“ zustande gekommen. Es handelt sich dabei um „künstliche Ordnungsprinzipien mit therapeutischer Zielsetzung“ [Slavicek, 2000].

Sie spiegeln daher nicht zwangsläufig die Realität einer in der Natur vorkommenden physiologischen Okklusion wider, die durch eine große interindividuelle Variabilität gekennzeichnet ist. So weist nur eine Minderheit von Menschen in maximaler Interkuspidation symmetrische Okklusionskontakte auf allen Zähnen auf. Asymmetrische Verteilungsmuster zwischen der rechten und der linken Seite und eine gegenüber Idealvorstellungen deutlich verminderte Zahl von Kontakten sind stattdessen die Regel.

Die real existierende morphologische und funktionelle Variationsbreite ist aber nicht Ausdruck eines behandlungswürdigen Zustands, sondern spiegelt die große physiologische Spannbreite und die Anpassungsfähigkeit des stomatognathen Systems wider.

Zudem sind diese okklusalen Variationen nicht zwangsläufig mit negativen Folgen für eine normale Unterkieferfunktion verbunden. Während bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gnathologische Konzepte strenge dogmatische Maßstäbe für die Okklusion festlegten, werden heute in der Zahnmedizin zunehmend therapeutische Okklusionskonzepte bevorzugt, die sich auf das funktionell Notwendige beschränken [Beyron, 1969; Wiskott/Belser, 1995; Czech et al., 2003; Schindler et al., 2004].

Aus der Sicht der Dentalanthropologie kann die Rehabilitation des Kausystems beim rezenten Menschen nicht losgelöst von der Lebensweise und den Lebensbedingungen erfolgen, die die Ontogenese steuern. Sie hat darüber hinaus die evolutive Herkunft und Entwicklung des Homo sapiens zu berücksichtigen (Phylogenese). Seit seiner Entstehung vor 200.000 Jahren in Afrika war der anatomisch moderne Mensch während 8.000 Generationen permanenten körperlichen und verhaltensgesteuerten Anpassungsvorgängen unterworfen, flankiert und beeinflusst durch wirtschaftliche, soziale und ökologische Gegebenheiten. Bezogen auf die Okklusion beim Menschen kann daher Folgendes festgehalten werden:

Der kontrollierte Verlust von Zahnhartsubstanz mit einer zunehmenden Einebnung der Kauflächen ist ein natürlicher Vorgang und bringt allem Anschein nach einen funktionellen Vorteil für das Gebiss mit sich.

Eine okklusale/inzisale Abnutzung der Kauflächen der Zähne ist physiologisch und damit normal, eine fehlende Abnutzung ist aus dentalanthropologischer Sicht abnormal.

Der Kopfbiss stellt die naturgemäße Okklusion im bleibenden spätadulten Gebiss dar. Die Voraussetzung für eine Einstellung in den Kopfbiss ist eine leichte linguale Kippung der Inzisiven sowie eine interproximale Attrition mit begleitender Mesialdrift der Zähne.

Zum Ausgleich und zur Stabilisierung der abnutzungsbedingten Okklusionshöhe findet zeitlebens eine kontinuierliche Eruption der Zähne statt.

Schlussfolgerungen

Gesundheit und Krankheit, unser Konsumverhalten und zahlreiche Zivilisationskrankheiten sind eng mit unserer evolutiven Entwicklung verknüpft sowie entscheidend durch unsere Lebensweise und Lebensbedingungen diktiert [Alt, 2015; Türp/Spranger, 2016 ]. Die biologische Anthropologie untersucht auf der Basis biohistorischer Quellen die Lebensverhältnisse der Vergangenheit bis zurück in die Frühzeit der Menschheitsgeschichte und generiert über Analysen in biogenen Archiven wie Knochen und Zähnen Daten und Modelle, die auch zahlreiche Informationen zu medizinrelevanten Themen enthalten. Die Bedeutung dieser Forschung für die Klinik und Praxis beginnt sich im Sinne einer „Evolutionären Medizin“ langsam durchzusetzen, wie beispielsweise der achte internationale World Health Summit (Weltgesundheitsgipfel) in Berlin 2016 gezeigt hat. Evolutionäre Medizin agiert an der Schnittstelle zwischen der Natur und der Kultur des Menschen mit der Medizin [Ganten et al., 2009; Buselmaier, 2015].

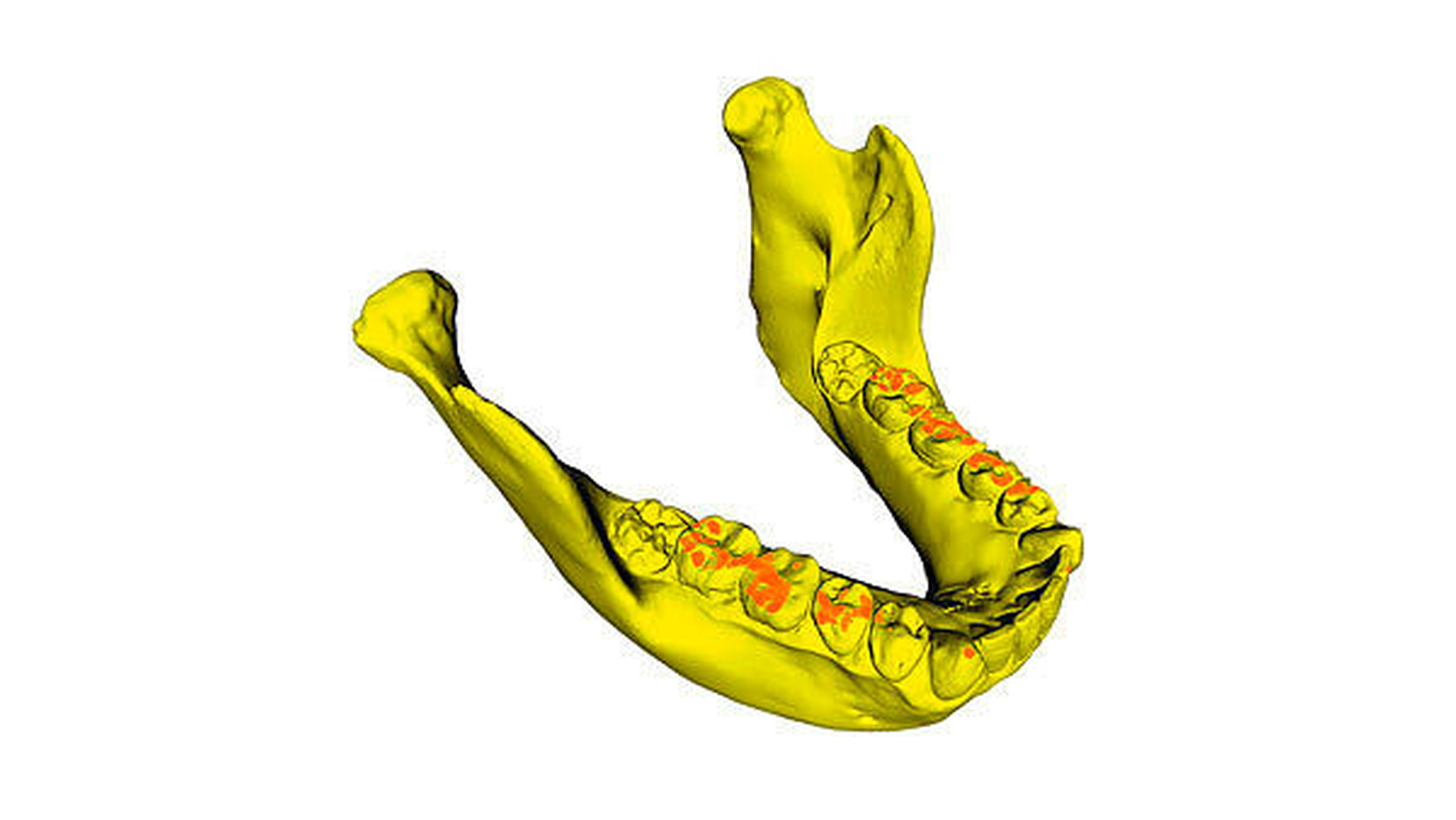

In der Zahnmedizin gelten die Höcker der Prämolaren und der Molaren – unabhängig vom Alter des jeweiligen Trägers – als eine unabdingbare Voraussetzung für eine gute und korrekte Okklusion. Alle Hartgewebeveränderungen auf den Kauflächen der Zähne sind prinzipiell unerwünscht und werden meist als pathologisch bezeichnet. Unsere Beispiele der Okklusionsverhältnisse bei frühen Hominiden [Benazzi et al., 2013a], prähistorischen und historischen Vorfahren des modernen Menschen [Fiorenza et al., 2011; Alt et al., 2013], sowie bei rezenten indigenen Gruppen [Chagnon, 1968] machen jedoch deutlich, dass die Abrasion einen normalen physiologischen Vorgang darstellt, der im Laufe des Lebens die Okklusalflächen der Zähne stetig modifiziert und altersabhängig immer mehr einebnet (Abbildungen 4a und 4b). Zahnschmelz ist als „kristallines Gefüge“ [Schroeder, 1992] ein Verbundwerkstoff, der sich in der Natur für die vielfältigen Aufgaben der Nahrungsaufnahme bestens bewährt hat. Aber wie alle anderen Organe unterliegen auch die Zahngewebe einem degenerativen Verschleiss [Alt, 2012]. Wir plädieren dafür, diese irreversible funktionale Abnutzung der Zahnhartsubstanzen, die heutzutage aufgrund unserer modernen Lebensweise ausbleibt, als einen physiologischen Vorgang zu verstehen. Das Ausbleiben des Phänomens Attrition/Abrasion kann zahlreiche zahnrelevante Auswirkungen im Gebiss haben [Begg, 1954; Benazzi et al., 2013a].

Nun lässt sich bekanntlich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, was die Abnutzung des Gebisses betrifft. Es ist ein vertrautes Phänomen, dass die natürliche Evolution mit der kulturellen Evolution nicht Schritt halten kann. Aber man muss Antworten finden auf die Herausforderung, dass der früher obligatorische Adaptationsprozess respektive der Verlust von Zahnhartgeweben in Abhängigkeit vom Alter ausbleibt, während die lang in der Evolution etablierten adaptiven Phänomene, zum Beispiel im Knochenauf- und -abbau weiter aktiv sind. Diese Remodellierungen sind physiologische Anpassungsprozesse und dürfen nicht – gefördert durch eine pathologisierende Terminologie – als Krankheitszeichen fehlinterpretiert werden [Türp et al., 2016]. Die Ursachen für einige „moderne“ Krankheitsbilder wie keilförmige Defekte am Zahnhals oder Parafunktionen mit unphysiologischen Auswirkungen auf Zähne, Parodontium, Kaumuskulatur und/oder Kiefergelenke, bei denen letztlich nur Symptome bekämpft werden, wären aus dentalanthropologischer Sicht daher neu zu hinterfragen [Alt et al., 2013].

Natürliche Vorteile eingeebneter Kauflächen, wie die damit verbundene Kariesprophylaxe, hat die Zahnmedizin inzwischen partiell modern lösen können: zum Beispiel durch Fissurenversiegelung. Was es aber für die Zahnfunktion bedeutet, wenn das natürliche Drainagesystem für Flüssigkeiten auf der Zahnoberfläche in Form von Fissuren entfernt wird, können wir bislang nur erahnen.

Und wie verhält es sich mit den generellen Platzverhältnissen im Gebiss? Noch vor 200 Jahren waren keine Ausgleichsextraktionen im Gebiss notwendig, damit der Durchbruch der Weisheitszähne regelhaft stattfinden konnte. Der in jedem individuellen Masterplan der Natur eingespeiste interproximale Abrieb hat früher dafür gesorgt, dass der notwendige Platzbedarf durch Mesialdrift erreicht wurde.

Vor dem Hintergrund der Fakten aus der Evolutionsbiologie und der Bioarchäologie scheint eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Okklusion im Fach Zahnmedizin unumgänglich [Kaidonis, 2008; Alt et al., 2013]. Sie hat wegen ihrer Relevanz alle zahnmedizinischen Teildisziplinen einzuschließen und sollte in einen Paradigmenwechsel einmünden. Dieser hat das gesamte Wirkungsfeld des Zahnarztes in Diagnostik und Behandlung zu umfassen, muss darüber hinaus jedoch unbedingt auch die (Fremd-) Materialien für restaurative und prothetische Maßnahmen einschließen. Ebenso ist nach intelligenten und funktional adaptiven Lösungen für Zahnersatz zu suchen, der den Wegfall der natürlichen Vorgänge im Bereich des Kauorgans kompensiert.

Okklusion gestalten: Alle Artikel zur Fortbildung

Okklusion und Prothetik - mit CME

Das Würzburger Autorenteam Prof. Dr. Marc Schmitter, PD Dr. Nikolaos Nikitas Giannakopoulos, Dr. Sophia Terebesi, Prof. Dr. Hans J. Schindler und Dr. Daniel Hellmann diskutiert die Frage, wie zeitgemäße Okklusionskonzepte vor dem Hintergrund neuer Materialien und Verfahrenstechniken aussehen sollten. Für die prothetische Rehabilitation empfehlen sie die Wiederherstellung eines individuellen und interferenzfreien Kauflächenreliefs.

Okklusion und Bruxismus - mit CME

Bruxismus gilt als Risikofaktor für eine erhöhte Abnutzung der Zähne und das Versagen von Restaurationen und Zahnersatz. Darum ist es die Aufgabe des Zahnarztes, eine Bruxismusaktivität zu erkennen, präventive Maßnahmen einzuleiten und Restaurationen und Zahnersatz so zu planen, dass sie den erhöhten Belastungen standhalten. Dr. Matthias Lange, Berlin, beschreibt die zwei gängigen Strategien: Verkleinerung der wirksamen Okklusalflächen und Verwendung widerstandsfähiger Materalien und Konstruktionen.

Okklusion und Implantate - mit CME

Mit welchem Okklusionskonzept lässt sich bei implantatgetragenem Zahnersatz unter Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte eine möglichst gute Langzeitstabilität sicherstellen? Dr. Anna Kunzmann, Prof. Hans-Christoph Lauer und Dr. Sylvia Brandt, Frankfurt, diskutieren die Taktilität dentaler Implantate und zeigen, wie osseointegrierte Implantate und Implantat-Abutment-Verbindung durch eine vorsichtige Modifikation der okklusalen Kaufläche geschützt werden können.

Okklusion und Rehabilitation

Konträr dazu argumentieren Prof. Dr. Alfons Hugger, Düsseldorf, und Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Würzburg, dass die unterschiedlichen Lebensphasen eines Menschen eine Rehabilitation der Okklusion verlangen. Die profilierte Kauflächengestaltung dient der notwendigen Wiederherstellung eines kompromittierten Kausystems. Vor allem die Patientenpopulation 60+ braucht eine akzentuierte Gesaltung, um die neuro-muskulären Defizite auszugleichen.

Was ist konkret zu tun? Die dargestellten Sachverhalte sind nicht gänzlich neu. Vielmehr wurden sie in der Vergangenheit punktuell – national wie international – immer wieder, wenn auch eher selten, thematisiert. Der Arbeitskreis für Ethno- und Paläozahnmedizin der DGZMK widmet sich seit 2013 diesem Themengebiet intensiv und teilt den Fortschritt seiner Arbeit über wissenschaftliche Publikationen [Alt et al., 2013; Alt, 2015] sowie auf Tagungen und in Konferenzen mit [Türp, 2016a,b]. Nach einer ersten Standortbestimmung zum Thema „Okklusion“ im April 2016 in den Universitätszahnkliniken Basel [Türp, 2016a, b] traf sich der Arbeitskreis im April 2017 wiederum in Basel zu einer Folgekonferenz mit dem Thema „Die Okklusion (Okklusionsmorphologie und -gestaltung) aus dentalanthropologischer und zahnärztlicher Perspektive“. Hierbei ging es unter anderem darum, patientengerechte Lösungen für ein Phänomen zu erarbeiten, das sich dem Zahnarzt nicht unmittelbar aus dem oralen Befund erschließt.

Allerdings nutzen neue Erkenntnisse wenig, wenn sie nicht in die breite Öffentlichkeit gebracht werden. Zunächst sind sie aber in der zahnmedizinischen Lehre und Forschung zu verankern. Des Weiteren müssen sie allen zahnmedizinischen Berufsgruppen (also auch zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahntechnikern) zugänglich gemacht werden. Ebenso sind die Krankenversicherungsträger und die (Fach-)Politik angemessen einzubeziehen. Hilfreich könnte die Erarbeitung einer wissenschaftlichen Leitlinie zum Thema „Adaptive Okklusionsgestaltung in der Zahnmedizin“ sein.

Prof. Dr. Kurt W. Alt

Zentrum Natur- und Kulturgeschichte des Menschen

Danube Private University

Steiner Landstr. 124, A-3500 Krems-Stein

und

Department of Biomedical Engineering

Universität Basel

Gewerbestr. 14, CH-4123 Allschwil

kurt.alt@dp-uni.ac.at

PD Dr. Ottmar Kullmer

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt

Abteilung Paläoanthropologie

Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt a.M.

und

Goethe Universität, Institut für Ökologie, Evolution und Diversität

Abteilung Paläobiologie und Umwelt

Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt a.M.

ottmar.kullmer@senckenberg.de

Prof. Dr. Jens C. Türp

Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Myoarthropathien

UZB-Universitätszahnkliniken

Hebelstr. 3, CH-4056 Basel

jens.tuerp@unibas.ch

Literaturliste

Kurt W. Alt et al.: Alt KW: Altern und Tod − ein Fehler der Natur oder genetisches Programm? In: Röder B, de Jong W, Alt KW (Hrsg.): Alter(n) anders denken: Kulturelle und biologische Perspektiven. Böhlau, Köln, 337–355 (2012)

Alt KW: Natur- und Kulturgeschichte der Zähne ‒ Dental-Anthropologie trifft Zahnmedizin. In: Staehle HJ (Hrsg.): Deutscher Zahnärztekalender 2015. Das Jahrbuch der Zahnmedizin. 74. Jahrgang. Deutscher Zahnärzte Verlag, Köln, 97–119 (2015)

Alt KW: Die Zähne ‒ Erfolgsmodell der Natur und Archiv der Vergangenheit. In: Böhme H, Kordaß B, Slominski B (Hrsg.): Das Dentale. Faszination des oralen Systems in Wissenschaft und Kultur. Quintessenz, Berlin, 47–62 (2016)

Alt KW, Garve R, Türp JC: Ist die Abnutzung der Zahnhartsubstanzen ein pathologischer Prozess? Eine dentalanthropologische Perspektive. Dtsch Zahnärztl Z 68: 550–558 (2013)

Alt KW, Pichler SL: Artificial modifications on human teeth. In: Alt KW, Rösing FW, TeschlerNicola M (Hrsg.): Dental Anthropology. Fundamentals, Limits, and Prospects. Springer, Wien, 387– 415 (1998)

Alt KW, Rösing FW, Teschler-Nicola M (Hrsg.): Dental Anthropology. Fundamentals, Limits, and Prospects. Springer, Wien (1998)

Alt KW, Türp JC (Hrsg.): Die Evolution der Zähne. Phylogenie ‒ Ontogenie ‒ Variation. Quintessenz, Berlin (1997)

Barbour ME, Lussi A: Erosion in relation to nutrition and the environment. Monogr Oral Sci 25: 143–154 (2014)

Begg PR: Stone Age man‘s dentition. Am J Orthod 40: 298–312, 373–383, 462–475, 517–531 (1954)

Benazzi S, Kullmer O, Schulz D, Gruppioni G, Weber GW: Individual tooth macrowear pattern guides the reconstruction of Sts 52 (Australopithecus africanus) dental arches. Am J Phys Anthropol 150: 324–329 (2013a)

Benazzi S, Nguyen HN, Schulz D, Grosse IR, Gruppioni G, Hublin JJ, Kullmer O: The evolutionary paradox of tooth wear: simply destruction or inevitable adaptation? PLoS One 8: e62263 (2013b)

Beyron H: Optimal occlusion. Dent Clin North Am 13: 537–554 (1969)

Brace CL: Occlusion to the anthropological eye. In: McNamara JA, Jr. (Hrsg.): The Biology of Occlusal Development. Center for Human Growth and Development, The University of Michigan, Ann Arbor, MI, 179–209 (1978)

Bromage TG, Hogg RT, Lacruz RS, Hou C: Primate enamel evinces long period biological timing and regulation of life history. J Theor Biol 305: 131–144 (2012)

Buselmaier W: Evolutionäre Medizin: Eine Einführung für Mediziner und Biologen. Springer, Wiesbaden (2015)

Chagnon NA: Yanomamo − The Fierce People. Holt, Rinehart and Winston, New York (1968)

Clement AF, Hillson SW, Aiello LC: Tooth wear, Neanderthal facial morphology and the anterior dental loading hypothesis. J Hum Evol 62: 367–376 (2012)

Crompton AW, Hiiemae K: Functional occlusion in tribosphenic molars. Nature 222: 678–679 (1969)

Czech C, Rupprecht U, Schindler HJ: Systematische Gestaltung einer therapeutischen Okklusion. Das singuläre Fossa-Element. Dental-Labor 51: 1747–1753 (2003)

Deter CA: Gradients of occlusal wear in hunter-gatherers and agriculturalists. Am J Phys Anthropol 138: 247–254 (2009)

Eshed V, Gopher A, Hershkovitz I: Tooth wear and dental pathology at the advent of agriculture: new evidence from the Levant. Am J Phys Anthropol 130: 145–159 (2006)

Fiorenza L, Benazzi S, Henry AG, Salazar-Garcia DC, Blasco R, Picin A, Wroe S, Kullmer O: To meat or not to meat? New perspectives on Neanderthal ecology. Am J Phys Anthropol 156 Suppl 59: 43–71 (2015)

Fiorenza L, Benazzi S, Tausch J, Kullmer O, Bromage TG, Schrenk F: Molar macrowear reveals Neanderthal eco-geographic dietary variation. PLoS One 6: e14769 (2011)

Fiorenza L, Kullmer O: Dental wear and cultural behavior in Middle Paleolithic humans from the Near East. Am J Phys Anthropol 152: 107–117 (2013)

Fiorenza L, Kullmer O: Dental wear patterns in early modern humans from Skhul and Qafzeh: A response to Sarig and Tillier. Homo 66: 414–419 (2015)

Ganten D, Spahl T, Deichmann T: Die Steinzeit steckt uns in den Knochen. Gesundheit als Erbe der Evolution. Piper, München (2009)

Hillson S: Teeth. Second Edition. Cambridge University Press, Cambridge (2005)

Kaidonis JA: Tooth wear: the view of the anthropologist. Clin Oral Investig 12 Suppl 1: S21–26 (2008)

Kaifu Y, Kasai K, Townsend GC, Richards LC: Tooth wear and the „design“ of the human dentition: a perspective from evolutionary medicine. Am J Phys Anthropol Suppl 37: 47–61 (2003)

Kullmer O: Der verlorene Biss: Biologische und kulturelle Evolution der Zähne. In: Böhme H, Kordaß B, Slominski B (Hrsg.): Das Dentale. Faszination des oralen Systems in Wissenschaft und Kultur. Quintessenz, Berlin, 65–86 (2016)

Kullmer O, Benazzi S, Fiorenza L, Schulz D, Bacso S, Winzen O: Technical note: Occlusal fingerprint analysis: quantification of tooth wear pattern. Am J Phys Anthropol 139: 600–605 (2009)

Maier W, Schneck G: Konstruktionsmorphologische Untersuchungen am Gebiss der hominoiden Primaten. Z Morphol Anthropol 72: 127–169 (1981)

Nachtigall W, Wisser A: Bionik in Beispielen. Springer, Berlin (2013)

Neiburger EJ: The history of man‘s occlusion. Bull Hist Dent 27: 3–13 (1979)

Neiburger EJ: The evolution of human occlusion − ancient clinical tips for modern dentists. Gen Dent 50: 44–49; quiz 50–41 (2002)

Pfretzschner H-U: Anpassung der Zahnmorphologie an die Ernährungsweise bei rezenten und fossilen Säugetieren. In: Alt KW, Türp JC (Hrsg.): Die Evolution der Zähne. Phylogenie – Ontogenie – Variation. Quintessenz, Berlin, 423–448 (1997)

Rücklin M, Donoghue PC, Johanson Z, Trinajstic K, Marone F, Stampanoni M: Development of teeth and jaws in the earliest jawed vertebrates. Nature 491: 748–751 (2012)

Schindler H, Rupprecht U, Czech C: Wieviel Zahnkontakte braucht der Mensch? Die Rekonstruktion von Okklusion und Artikulation mit dem singulären Fossaelement. Quintess Zahntechn 30: 1366–1378 (2004)

Schray K: Die natürliche Abrasion und ihre gnathologischen Konsequenzen. ZWR 93: 310,312,314– 316 (1984)

Schroeder HE: Orale Strukturbiologie. Thieme, Stuttgart (1992)

Slavicek R: Das Kauorgan. Gamma Medizinisch-Wissenschaftliche Fortbildungsgesellschaft, Klosterneuburg (2000) S. 299

Smith BH: Patterns of molar wear in hunger-gatherers and agriculturalists. Am J Phys Anthropol 63: 39–56 (1984)

Thenius E: Zähne und Gebiß der Säugetiere. de Gruyter, Berlin (1989)