„Gewalt und Hetze machen auch vor Arztpraxen nicht halt“

Herr Dr. Girth, Sie sind der neue Menschenrechts- und Rassismusbeauftragte der Ärztekammer Hessen. Wie kam es zu diesem Amt?

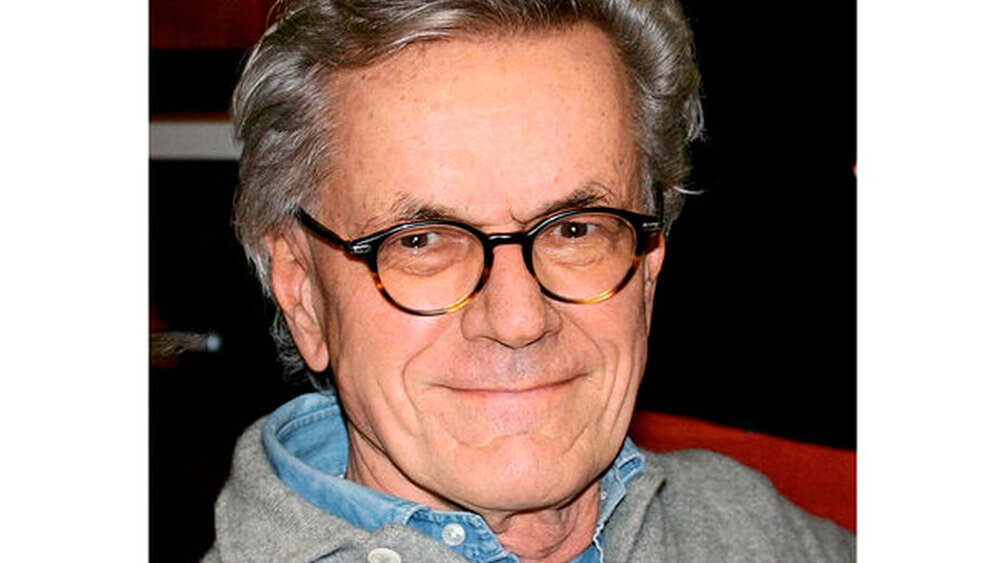

Dr. Ernst Girth:

Als langjähriger Beauftragter für Menschenrechte der Landesärztekammer Hessen hatte ich in der Vergangenheit schon Erfahrung mit rassistischen Menschenrechtsverletzungen. Dass die LÄKH das vom Land Hessen initiierte Aktionsprogramm „Hessen gegen Hetze“, mit dem die Landesregierung Rechtsextremismus, Gewalt und Hass im Internet entgegentritt, ausdrücklich begrüßt hat, war der erste Schritt. Da Gewalt und rechte Hetze auch vor Arztpraxen nicht halt machen, war es konsequent, dort, wo wir zuständig sind, auch selber aktiv zu werden.

Wegen meiner bisherigen Erfahrungen hat das Präsidium entschieden, meinen Tätigkeitsbereich zu erweitern und mich zum „Menschenrechts- und Rassismusbeauftragten der LÄKH“ zu ernennen.

Was kann ein Rassismusbeauftragter bewirken – und wann werden Sie aktiv?

Der Präsident der LÄKH, Dr. Edgar Pinkowski, sagte in einer Presseerklärung: „Nur gemeinsam können wir auf Dauer ein tolerantes gesellschaftliches Klima in Hessen bewahren.“ Dazu möchte ich beitragen durch Beobachtung von Ereignissen und deren Moderation. Durch Kontakte mit vor Ort tätigen Menschenrechtsgruppen, Anwälten und der lokalen Presse möchte ich mich als Ansprechpartner für rassistische und gewalttätige Vorfälle in Einrichtungen des Gesundheitswesens anbieten.

Grundsätzlich werde ich wie bisher aktiv, wenn ich angeschrieben werde oder über andere Quellen von einem Vorfall erfahre, höre beide Seiten an, versuche zu moderieren und – wenn das nicht möglich ist – mich mit der Rechtsabteilung der LÄKH zu beraten.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Die erste Reaktion kam von einem niedergelassenen Arzt, der sich über einen aggressiv auftretenden ausländischen Patienten beschwerte, der nicht warten wollte. Hier ging es mehr um Verständnis und Moderation – aber auch solche Eingaben sind wichtig, damit bei der Kammer ein möglichst differenziertes und realistisches Bild der Situation vor Ort entsteht und wir nicht nur Politik am Schreibtisch machen.

Gab es einen konkreten Anlass, die Position eines Rassismusbeauftragten ins Leben zu rufen?

Neben der angesprochenen hessischen Initiative waren es zunehmende Berichte über Gewaltereignisse in Praxen und Krankenhäusern, die die LÄKH bewogen haben, hier aktiv zu werden. Aber auch Beispiele aus der Vergangenheit, wie der Fall eines niedergelassenen Arztes, der einer Arzthelferin das Tragen eines Kopftuchs untersagen wollte, oder eines Arztes, der durch rechtsextreme Hetzte im Internet auffiel.

Gibt es diesen Posten auch in anderen ärztlichen Kammerbereichen?

In anderen Kammern gibt es eine solche Stelle noch nicht. Aber es dauerte auch einige Jahre, bis alle Kammern einen Menschenrechtsbeauftragten hatten. Neben Berlin war es auch Hessen, das hier vor 20 Jahren eine Vorreiterrolle hatte. Der Fall Mollath, der jahrelang unschuldig in einer Psychiatrie saß, der Fall der hessischen Steuerfahnder, die zu Unrecht psychiatrisiert worden waren, und der bundesweit berichtete Fall einer Patientin, die direkt aus der Psychiatrie zur Abschiebung abgeholt worden war, hatten dort Stück für Stück zu einer Aktivierung aller Kammern geführt.

Hat die Corona-Pandemie Einfluss auf Ihre Aufgaben?

Die Corona-Epidemie hat auch hier vieles überlagert – aber auch aufgedeckt. Nicht nur in Schlachthöfen werden Menschen auf engstem Raum gehindert, die Corona-Richtlinien einzuhalten. Das Gleiche gilt für Flüchtlingsunterkünfte. Hier haben wir bereits einen Dialog mit dem Sozialministerium begonnen.

Was würden Sie sich von der Kollegenschaft wie von der Gesellschaft wünschen, um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzudämmen? Oder von den Zahnärzten?

Generell wünsche ich mir von allen Beteiligten einen sachlichen und kooperativen Umgang mit den genannten Problemen und ein „audiatur et altera pars“ – von Ärztinnen und Ärzten und Zahnärztinnen und Zahnärzten sowieso.

Die Fragen stellte Gabriele Prchala.

Hintergrund

Auch rechtsextreme Hetze und Rassismus machen krank: Das hatte das hessische Ärzteparlament im November 2019 in einer Resolution festgehalten. Die hessische Landesärztekammer wolle dafür Sorge tragen, dass rechtsextreme Hetze in Gesundheitseinrichtungen unterbleibt, teilte sie in einer Pressemeldung mit. Mit der Berufung des Rassismusbeauftragten am 4. Februar 2020 entspricht sie der Forderung der Delegiertenversammlung nach einer Anlaufstelle, bei der rassistische Vorfälle in Einrichtungen des Gesundheitswesens benannt werden können. Zugleich soll sich diese Anlaufstelle um die Entwicklung von Gegenstrategien bemühen. Ausdrücklich unterstützt die Kammer das Aktionsprogramm „Hessen gegen Hetze“, mit dem die hessische Landesregierung Rechtsextremismus, Gewalt und Hass im Internet entgegentritt.

Die Kammer verweist bei der Berufung des Rassismusbeauftragten auf das der ärztlichen Berufsordnung vorangestellte ärztliche Gelöbnis, in dem es heißt: „Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.“