Aligner und Mesialslider in Kombination

Aligner werden in zunehmendem Maße als ästhetische Behandlungsalternative verwendet. Neben der Ästhetik gilt als weiterer Vorteil die geringere Anfälligkeit für Demineralisierungen während der Therapie verglichen mit festsitzenden Apparaturen [Buschang, 2019]. Zähne können mit einer hohen Verlässlichkeit gekippt und derotiert werden [Papadimitriou, 2018]. Eine begrenzte Wirksamkeit zeigen Aligner allerdings, wenn eine körperliche Zahnbewegung gewünscht ist, wie es bei einem Lückenschluss, einer transversalen Expansion oder einer Distalisierung der Fall ist [Papageorgiou, 2019]. In der Literatur lassen sich zwar vereinzelte Artikel finden, die über eine Molarendistalisation von bis zu 2,5 mm berichten, als nachteilig werden jedoch die eher kippenden Molarenbewegungen, die hohen Anforderungen an die Mitarbeit des Patienten (Notwendigkeit von intermaxillären Gummizügen) sowie die sehr lange Behandlungsdauer genannt [Bowman, 2015; Ravera, 2016; Simon, 2014]. Um eine körperliche Bewegung mit einer höheren Verlässlichkeit und Geschwindigkeit zu erreichen, gibt es jedoch die Möglichkeit, die Effektivität der Therapie durch skelettal verankerte Geräte zu unterstützen. Insbesondere im Oberkiefer ergeben sich durch Mini-Implantate im Gaumen sehr interessante neue Möglichkeiten für den Kliniker.

Die Aplasie oberer seitlicher Schneidezähne weist eine Prävalenz 0,8 bis 2 Prozent auf und repräsentiert damit eine der häufigsten Formen dentaler Nichtanlagen [Altug-Atac, 2007]. Dabei kann das Fehlen dieser Zähne sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch vorliegen. Bei der Therapieplanung stellt sich die grundsätzliche Frage der langfristigen Versorgung [Robertsson, 2000; Zachrisson, 1978]. Eine Option besteht darin, die Lücke aufrechtzuerhalten, um eine spätere prothetische Versorgung mittels eines dentalen Implantats beziehungsweise einer Adhäsivbrücke anzustreben [Kern, 1990; Kern, 2017; Zachrisson, 2011]. Einzelzahn-Implantate sind jedoch im oberen Frontzahnbereich mit einem hohen Risiko einer langfristigen ästhetischen Beeinträchtigung assoziiert, da das alveoläre Wachstum und die Remodellation der Alveolarfortsätze bis weit ins Erwachsenenalter andauern. Die hieraus entstehende Infraposition der Implantate und ihrer Suprakonstruktionen lassen sich nur schwer korrigieren [Oesterle, 1993; Zitzmann, 2015]. Die pathologischen Prozesse, die im periimplantären Gewebe eines jeden Implantats auftreten können, führen im ästhetisch sensitiven Bereich häufig zu einem Durchschimmern des grauen Implantatkörpers infolge einer Resorption der bukkalen Knochenlamelle.

Vorteile des Lückenschlusses

In vielen Fällen erscheint daher gerade bei jugendlichen Patienten der kieferorthopädische Lückenschluss vorteilhaft [Johal, 2013; Rosa, 2016; Zachrisson, 2004]. Zur Optimierung der Rot-Weiß-Ästhetik kann eine Anpassung der Gingivakonturen mittels vertikaler Stellungskorrektur der Frontzähne erfolgen [Zachrisson, 2011]. Dazu werden der Eckzahn extrudiert und der erste Prämolar intrudiert, um den ursprünglichen Gingivaverlauf nachzuahmen [Rosa, 2010]. Studien haben gezeigt, dass die okklusale Funktion und der parodontologische Status nach Lückenschluss und vertikaler Anpassung auch nach vielen Jahren noch ausgezeichnet waren [Rosa, 2016]. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Zahnbewegung neuer Knochen im Bereich der Lücke generiert werden kann. Klinisch entsteht der Eindruck, die Zähne nehmen ihren Knochen mit. So können knöcherne Atrophien, die in zahnlosen Alveolarfortsatzregionen entstanden sind, korrigiert werden. Last, but not least ist es oft so, dass vorhandene Weisheitszähne nach Mesialisierung der Molaren aufgrund der interdentalen Fasern mit nach mesial driften und auf diese Weise ausreichend Platz im Zahnbogen finden.

Im Vergleich zur Lückenöffnung stellt der Lückenschluss weitaus höhere Anforderungen an die Verankerung [Ludwig, 2013]. Der Erhalt des sagittalen Überbisses sowie das Einstellen der korrekten dentalen Mitte im Oberkiefer erfordern insbesondere bei Vorliegen einer asymmetrischen Dentition eine differenzierte Verankerungsplanung. Zur Verankerung werden traditionell intermaxilläre Gummizüge verwendet. Dabei ist der Behandlungserfolg in hohem Maße von der Compliance des Patienten abhängig. Ein weiterer Nachteil ist die nach distal gerichtete Kraft auf die Unterkieferdentition, die eine unerwünschte Retrusion der Zähne im Unterkiefer zur Folge hat.

Die skelettale Verankerung hat sich durchgesetzt

Die skelettale Verankerung hat sich nicht zuletzt durchgesetzt, weil sie nicht von der Patientencompliance abhängt [Wehrbein, 1996]. Unter den Systemen stehen heute die orthodontischen Mini-Implantate aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, ihrer geringen chirurgischen Invasivität und der relativ geringen Kosten im Vordergrund [Freudenthaler, 2001; Fritz, 2004; Kanomi, 1997; Melsen, 2000; Park, 2001; Wilmes, 2006]. In den ersten Jahren nach ihrer Einführung wurden die Mini-Implantate zunächst nur interradikulär eingesetzt [Kanomi, 1997]. Bei der Mesialisierung erweist sich der Alveolarfortsatz indes als nur bedingt geeignet für die Insertion eines Mini-Implantats. Nachteilig sind die höhere Verlustrate im Alveolarfortsatz, die Gefahr der Wurzelschädigung sowie insbesondere die Tatsache, dass interradikuläre Mini-Implantate die Zahnbewegung behindern [Wilmes, 2016]. Als Insertionsregion mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit hat sich dagegen der anteriore Gaumen erwiesen.

Zur Mesialisierung im Oberkiefer wird heute der Mesialslider als Standardgerät eingesetzt [Wilmes, 2013; Wilmes, 2019b], der aufgrund seiner vorgefertigten Elemente direkt intraoral oder nach Scan oder Abdruck im Labor angefertigt werden kann. Mittels virtueller Planung und CAD/CAM-hergestellten Insertionsschablonen kann das Mini-Implantat-getragene Gerät auch schon vor der Mini-Implantat-Insertion hergestellt werden, so dass Mini-Implantate und Mesialslider in nur einer Sitzung eingesetzt werden können [Wilmes, 2019a].

Zwei- oder einphasiges Vorgehen?

Grundsätzlich betrachtet ist sowohl das zweiphasige Vorgehen (erst Lückenschluss mit Mesialslider, dann Finishing mit Alignern, Seite xy/xy) als auch das simultane Vorgehen (gleichzeitig Lückenschluss und Nivellierung mittels Alignern, Seite xy/xy)) möglich. Um das gleichzeitige Verwenden von Alignern und Mesialslider zu ermöglichen, wird als Alternative zu einem Molarenband ein Tube an die Palatinalflächen der Zähne geklebt. Die Aligner können an dieser Kopplungsstelle von Zahn und Slider ausgeschnitten sein oder ähnlich einem Attachment diese Kopplungsstelle bedecken.

Schlussfolgerungen

Nach wie vor stellt die Aplasie oberer seitlicher Schneidezähne für Zahnärzte und Kieferorthopäden eine Herausforderung dar. Der kieferorthopädische Lückenschluss hat sich dank der skelettalen Verankerung als eine zuverlässige Behandlungsalternative erwiesen. Die Limitationen einer Aligner-Behandlung können durch die Kombination mit skelettal verankerten Slidern überwunden werden. Die vorgestellten Patientenfälle auf den Folgeseiten zeigen, dass sich diese Kombination auch für den klinisch anspruchsvollen Lückenschluss bei ein- oder beidseitiger Aplasie oberer seitlicher Schneidezähne eignet. Dabei ist sowohl die zweiphasige als auch die simultane Anwendung von Alignern und Slidern realisierbar.

Prof. Dr. Benedict Wilmes

Universitätsklinikum Düsseldorf, Westdeutsche Kieferklinik, Poliklinik für Kieferorthopädie

Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

wilmes@med.uni-duesseldorf.de

Dr. Jörg Schwarze

Richard-Wagner-Str. 9–11, 50674 Köln

Prof. Dr. Dieter Drescher

Universitätsklinikum Düsseldorf, Westdeutsche Kieferklinik, Poliklinik für Kieferorthopädie

Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf

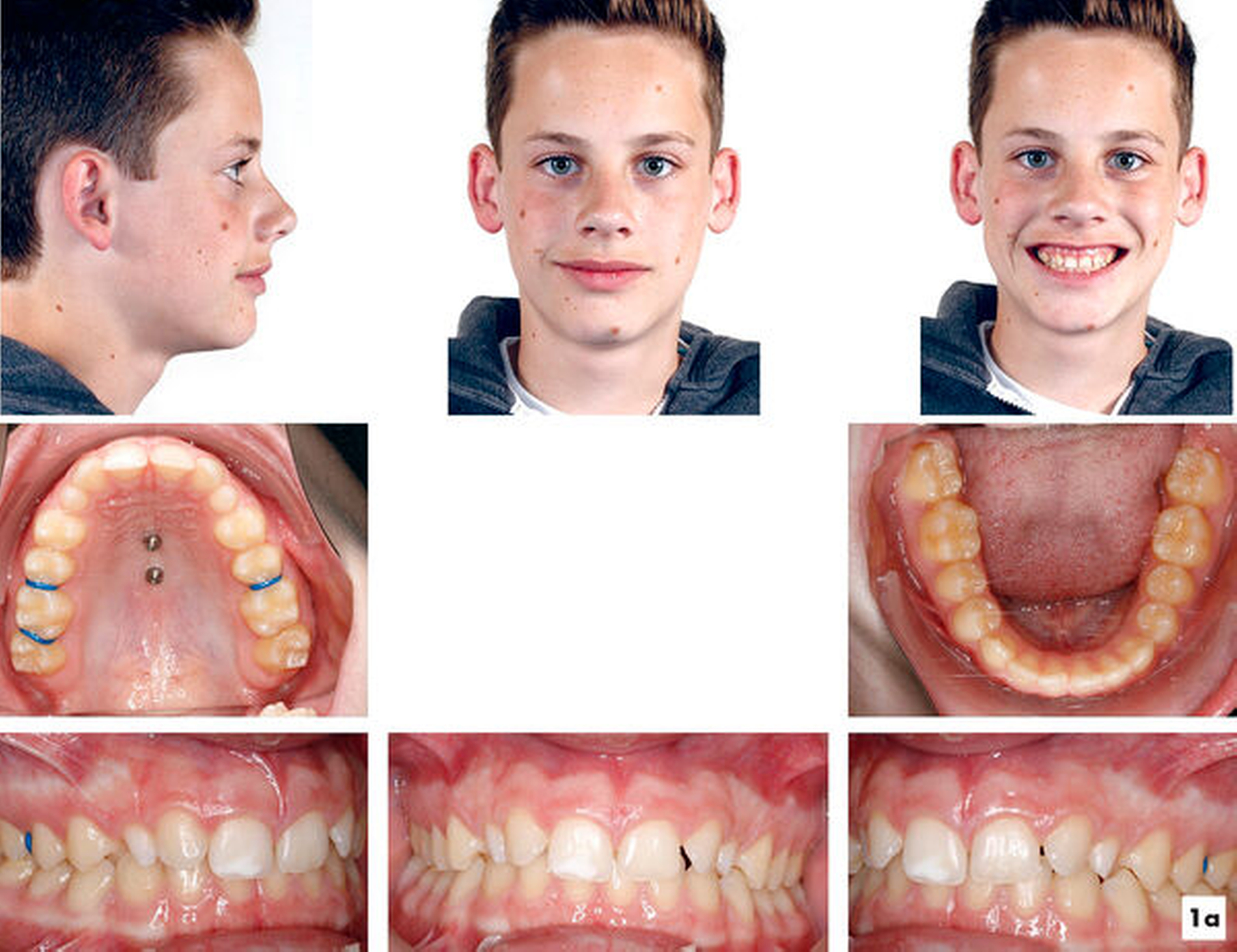

Beispiel für zweiphasiges Vorgehen

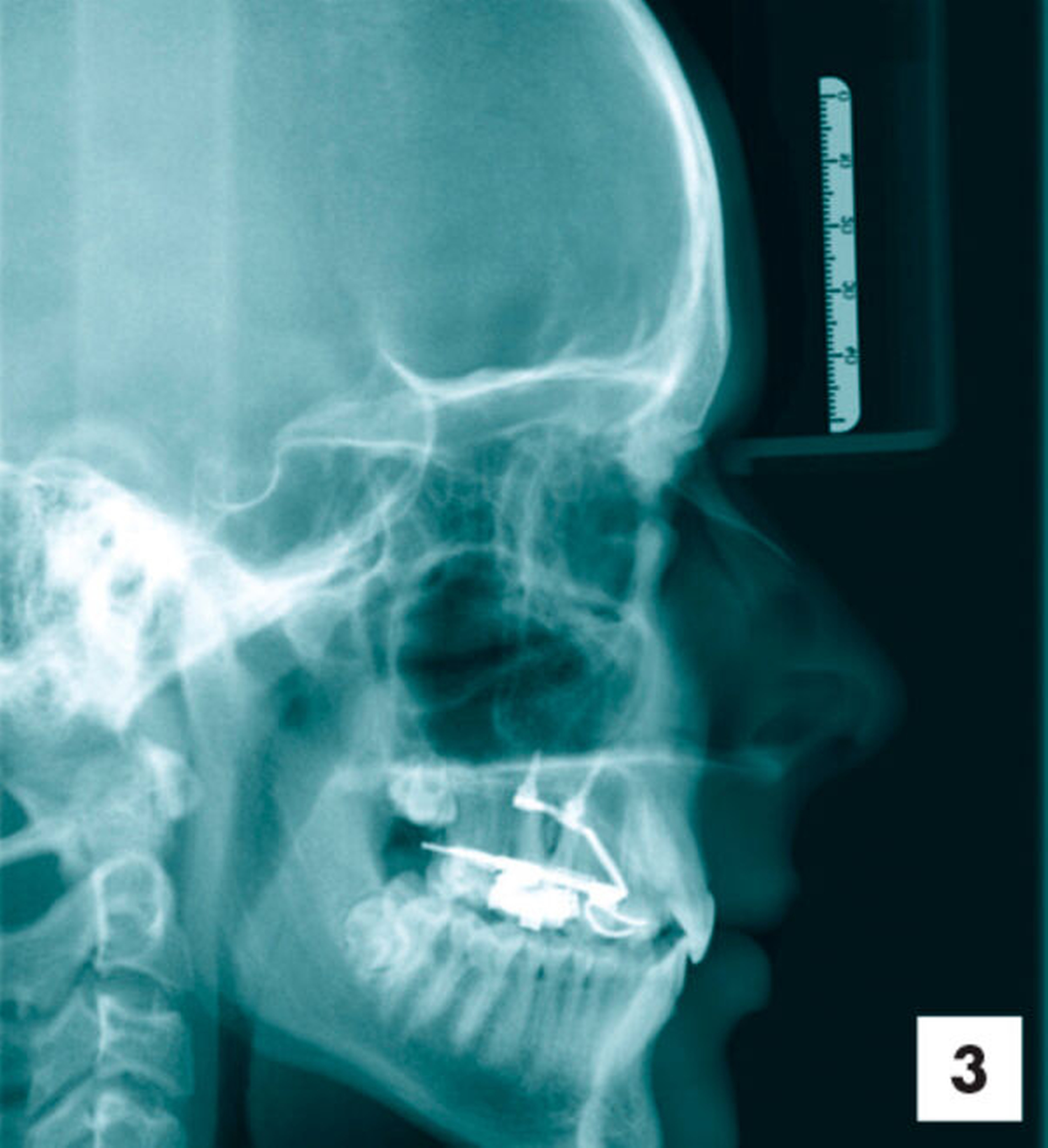

Das zweiphasige Vorgehen wird anhand eines 15-jährigen Patienten mit Aplasie beider oberer seitlicher Schneidezähne dargestellt (Abbildung 1). Die bleibenden oberen Eckzähne waren nach mesial gewandert, während die Milcheckzähne noch persistierten. Von Eltern und Patient wurde der kieferorthopädische Lückenschluss, möglichst mit Alignern, gewünscht. Die Behandlung begann mit dem Anpassen kieferorthopädischer Bänder auf den oberen ersten Molaren sowie der Insertion von zwei Mini-Implantaten (2 x 9 mm und 2 x 7 mm, Benefit, PSM) posterior der dritten Gaumenfalten in der sogenannten T-Zone [Becker, 2019; Wilmes, 2016]. Die Verbindung zu den Prämolaren wurde durch Gleitröhrchen (Tubes) und Klebeverbindungen mittels Composite realisiert (Abbildung 2, B-Mesialslider, [Wilmes, 2018]). Die Milcheckzähne wurden erst unmittelbar nach Einsetzen des Mesialsliders extrahiert, um die Geschwindigkeit des Lückenschusses zu erhöhen (Regional Accelatory Phenomenon – RAP [Verna, 2016]). Nach insgesamt zwölf Monaten sind alle Lücken nach mesial geschlossen (Abbildungen 3 und 4).

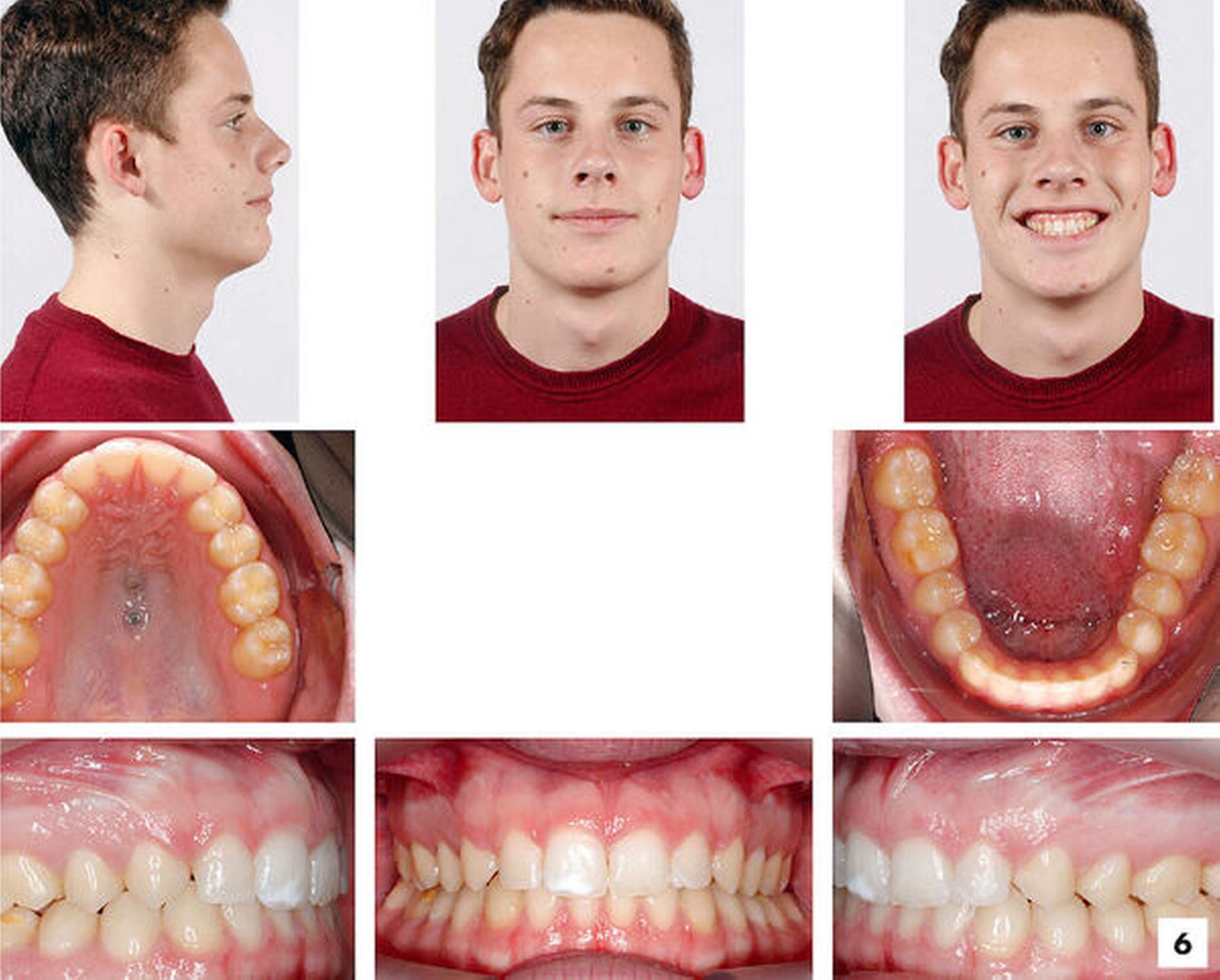

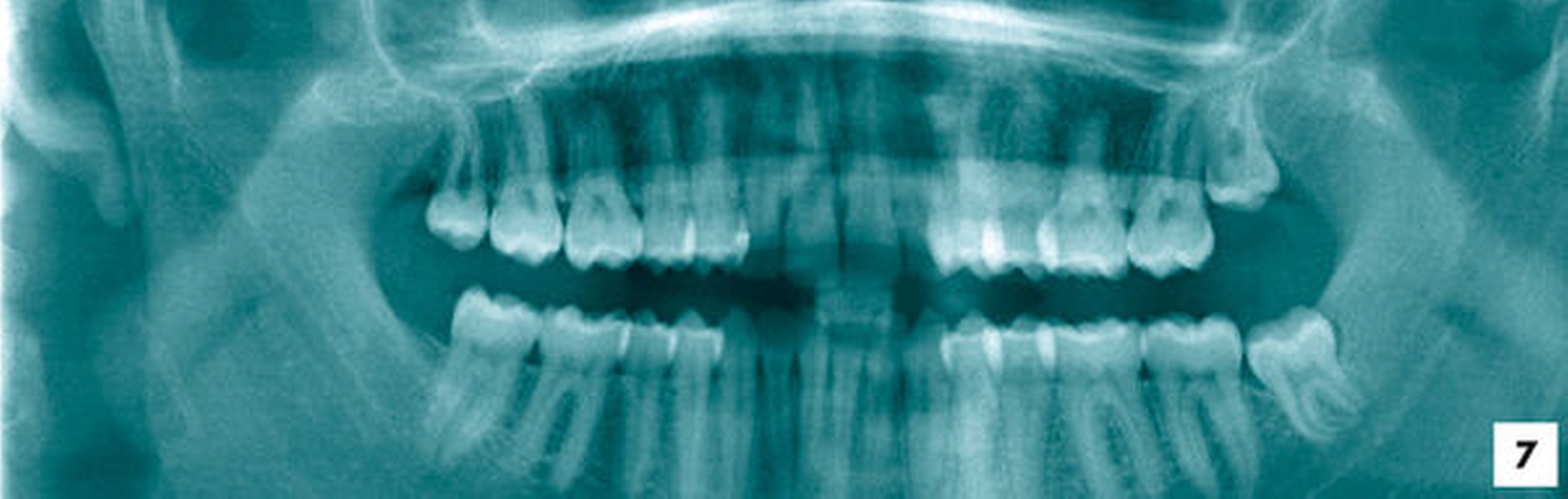

Nach Entfernung des Mesialsliders begann die zweite Phase der Behandlung, das Finishing mit Alignern. Dafür wurden Abdrücke für die Aligner (Abbildung 5, Invisalign, Align Tech) angefertigt. Bis zu deren Auslieferung wurde für vier Wochen als Retention eine Tiefziehschiene für nachts angefertigt. Das Finishing mit Alignern dauerte weitere zwölf Monate, so dass die Behandlung nach insgesamt 25 Monaten abgeschlossen werden konnte (Abbildung 6). Zur ästhetischen Optimierung wurden die oberen Eckzähne mit Composite-Aufbauten versehen. Röntgenologisch und klinisch erkennt man eine ausgezeichnete körperliche Mesialisierung der Seitenzähne im Oberkiefer ohne Zahnkippungen (Abbildung 7). Die Retention des Ergebnisses erfolgte mittels Tiefziehschienen, die nachts getragen werden sollen (Abbildung 8).

Beispiel für einphasiges Vorgehen

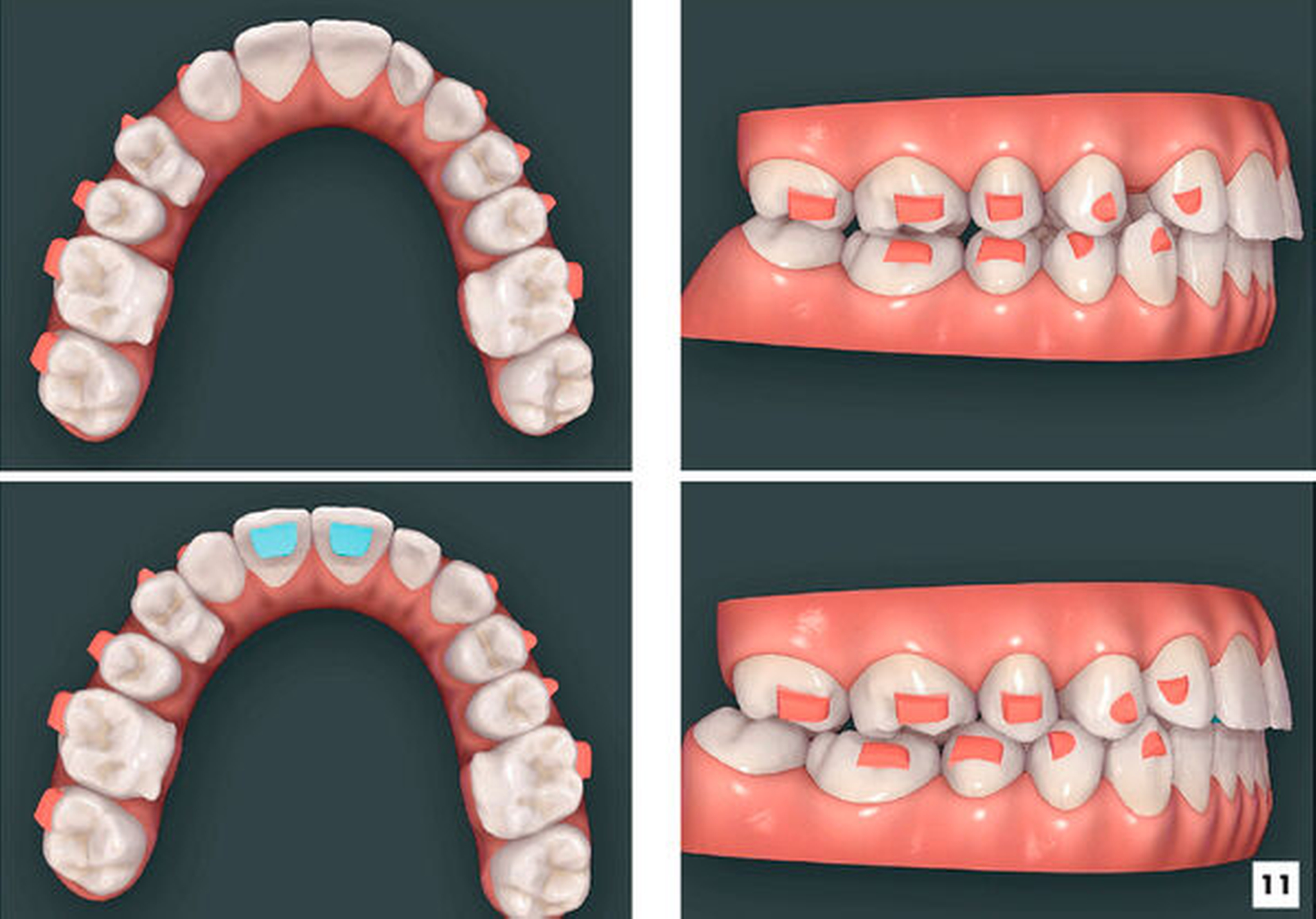

Das einphasige Vorgehen wird anhand einer 19-jährigen Patientin mit Aplasie des oberen rechten seitlichen Schneidezahns dargestellt (Abbildung 9). Der rechte obere Eckzahn war nach mesial gewandert und hatte eine große Lücke zum ersten oberen Prämolaren hinterlassen. Von der Patientin wurde ein kieferorthopädischer Lückenschluss mit Alignern gewünscht. Die Behandlung begann mit der Insertion von zwei Mini-Implantaten (2 x 9 mm und 2 x 7 mm) und einer anschließenden Abformung zur Herstellung des Mesialsliders. Nach Anfertigung des Sliders im Labor wurde dieser eingesetzt, ohne die Lückenschlussfedern zu aktivieren (passiv). Die Verbindung zu den oberen ersten Molaren und zu 14 wurde durch Tubes und Klebeverbindungen realisiert (Abbildung 10). Ober- und Unterkiefer wurden nun mit eingesetztem passivem Slider zur Herstellung der Aligner (Invisalign) gescannt. Bei der Planung des Aligner-Stagings muss darauf geachtet werden, dass sich die mit dem Slider gekoppelten Zähne bei der simultanen Verwendung von Mesialslider und Alignern nur körperlich entlang des Sliders bewegen können. Rotationsbewegungen und Kippungen sollten daher an das Ende des Aligner-Stagings verlagert werden, wenn der Slider nach erfolgtem Lückenschluss entfernt wurde (Abbildung 11). Mit Beginn der Alignertherapie wurde der Mesialslider durch Kompression der Feder aktiviert.

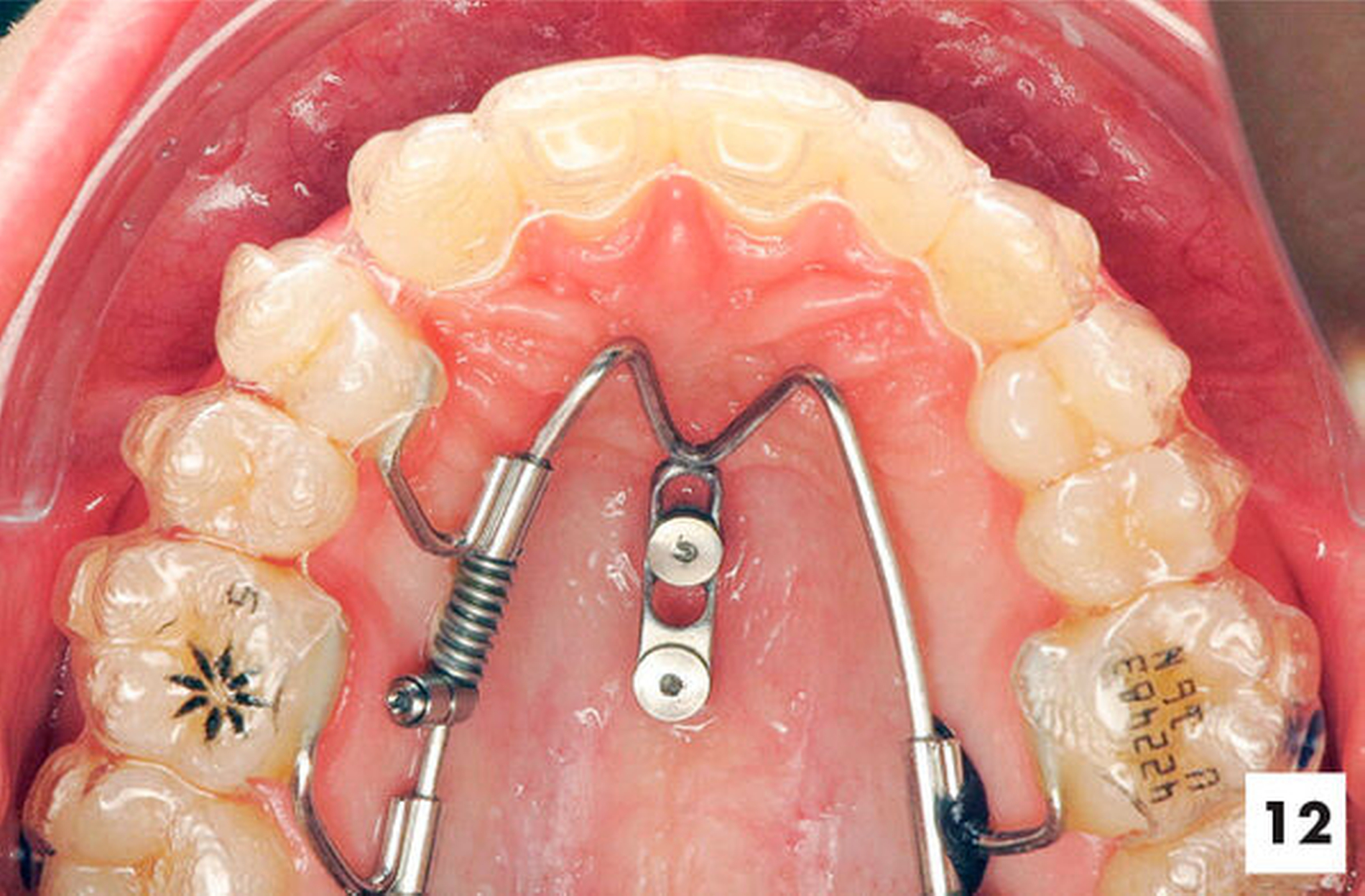

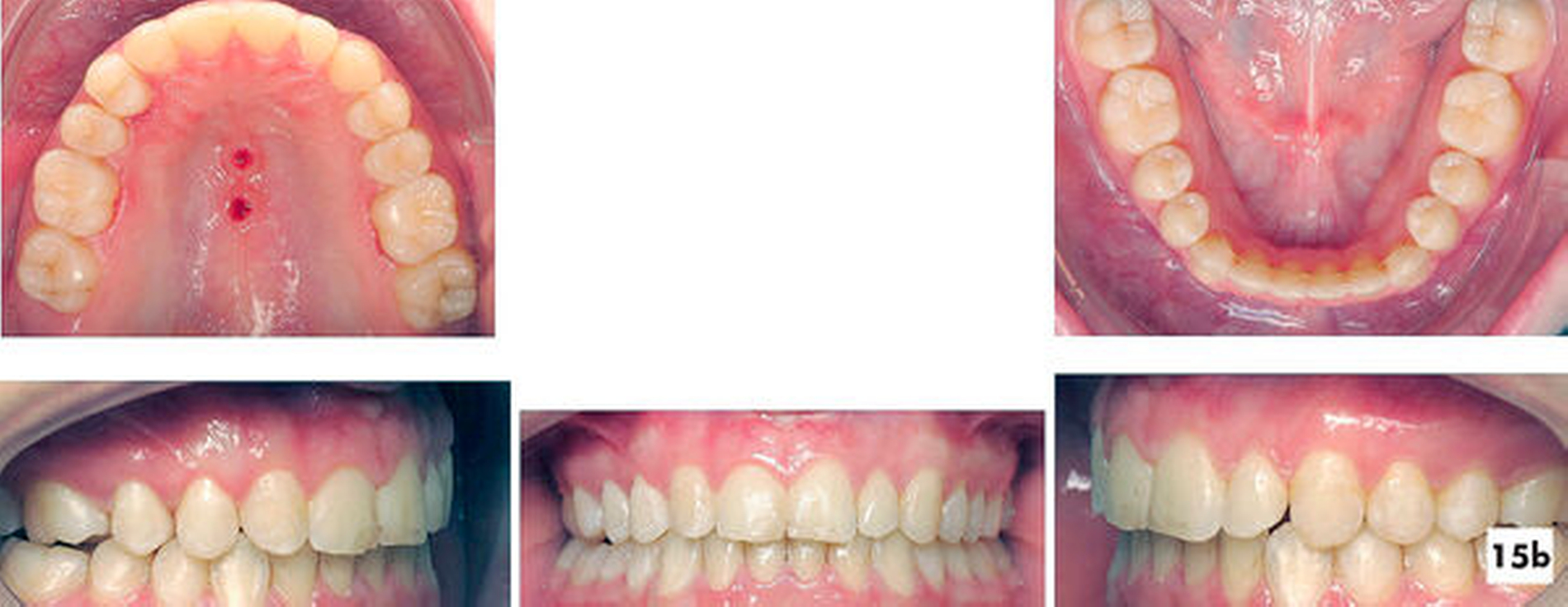

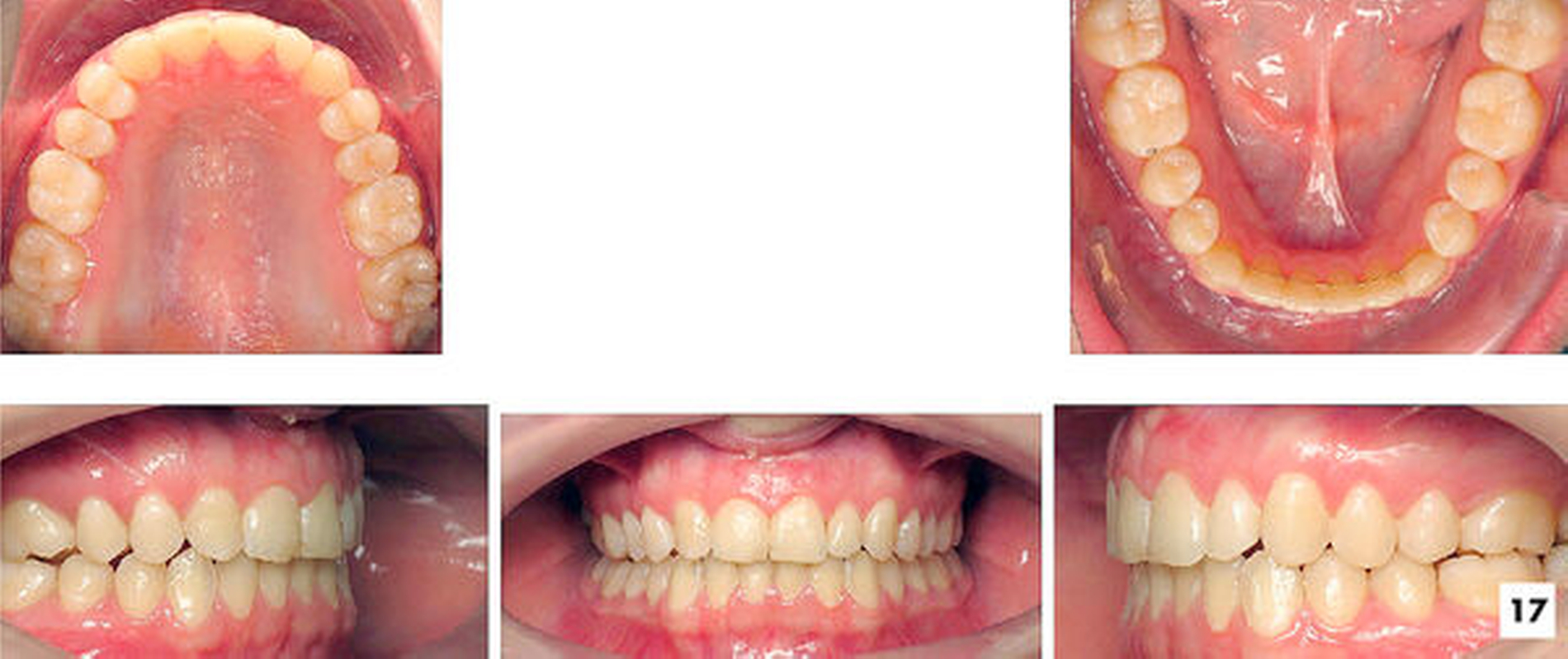

Nach vier Monaten war bereits eine Mesialisierung der Seitenzähne im ersten Quadranten zu erkennen (Abbildung 12), nach sechs Monaten wurde eine zusätzliche Feder zur Mesialisierung des oberen ersten Molaren eingesetzt (Abbildung 13). Die Lücken waren nach acht Monaten fast geschlossen (Abbildung 14), während die Gesamtbehandlung nach insgesamt zehn Monaten abgeschlossen werden konnte (Abbildungen 15 und 16). Zur ästhetischen Optimierung wurde der obere rechte Eckzahn während der Behandlung etwas verschmälert (beidseits je 0,5 mm). Röntgenologisch und klinisch erkennt man eine ausgezeichnete körperliche Mesialisierung der Seitenzähne im Oberkiefer ohne Zahnkippungen (Abbildung 16). Die Retention des Ergebnisses erfolgte mittels einer Tiefziehschiene im Oberkiefer und eines geklebten Retainers im Unterkiefer (Abbildung 17).