Der externe Sinuslift ohne Knochenersatzmaterial

Der Ersatz verloren gegangener Dentition durch osseointegrierte Implantate stellt bei der Versorgung teilbezahnter und unbezahnter Patienten eine wissenschaftlich akzeptierte und fundierte Maßnahme dar [Penerrocha-Diago et al., 2004]. Wegen schlechter Knochenqualität und oft unzureichender Kieferkammhöhe ist die Rehabilitation der posterioren Maxilla aber häufig eine Herausforderung [Al-Dajani, 2016; Sogo et al., 2012]. Das durch die Kieferkammatrophie und die Pneumatisation der Kieferhöhle bedingte unzureichende Knochenangebot muss dabei durch augmentative Maßnahmen ausgeglichen werden. Dabei gilt die Sinusbodenelevation als eine der vorhersagbarsten Operationsmethoden.

Im Wesentlichen etablierten sich dabei im Laufe der Zeit zwei Techniken als Methoden der Wahl zur Augmentation der posterioren Maxilla:

die klassische Technik nach Tatum über einen lateralen Zugang mit Fenestrierung des bukkalen Knochens [Boyne und James, 1980].

der krestale Zugang: Osteotomie nach Summers [Summers, 1994], bei der mittels geeigneter Osteotomie der Sinusboden über den Implantat-Bohrstollen eleviert wird

Die gewählte Sinusbodenelevationstechnik hängt im Wesentlichen von der Restknochenhöhe zwischen Alveolarkamm und Sinusboden ab. Die Summers-Osteotomietechnik wird auch als interner Sinuslift bezeichnet und ist indiziert, wenn mindestens 5 bis 6 mm Restknochenhöhe vorhanden sind und das Knochenangebot ausreichend ist, um das Implantat zu stabilisieren [Stern und Green, 2012]. Die klassische Technik nach Tatum wird auch als externer Sinuslift bezeichnet. Diese ist indiziert, wenn ein größerer Knochengewinn in stark atrophierten Oberkiefern benötigt wird. Die Implantate können bei Erreichen der notwendigen Primärstabilität sofort oder nach Abschluss der Knochenheilung inseriert werden [Zitzmann und Schärer, 1989].

Unter der Annahme, dass der bei der externen Sinusbodenelevation neu geschaffene subantrale Hohlraum aufgrund der Pneumatisation einen volumenstabilen Füller zur Augmentation der Kieferhöhle braucht, beinhaltet das klassische Protokoll der externen Sinusbodenelevation immer die Verwendung eines geeigneten Augmentationsmaterials, um den durch die Sinusbodenelevation gebildeten Hohlraum aufzufüllen und zu stabilisieren. In zahlreichen Studien wurden allogene, xenogene oder alloplastische Knochenersatzmaterialien mit autolog gewonnenen Knochenchips kombiniert [Ardekian et al., 2006; Chiapasco et al., 2009; Merli et al., 2013].

Die Kombination von Eigenknochen und Knochenersatzmaterialien soll die osteogenen und osteoinduktiven Eigenschaften des autologen Knochens mit den osteokonduktiven Eigenschaften des Knochenersatzmaterials kombinieren und gleichzeitig ein zweites OP-Gebiet für die Gewinnung einer ausreichenden Menge an Eigenknochen überflüssig machen. Jedoch bleibt nach wie vor die Frage offen, ob überhaupt ein volumenstabiler Füller zur Stabilisierung für die Augmentation des Subantralraums notwendig ist.

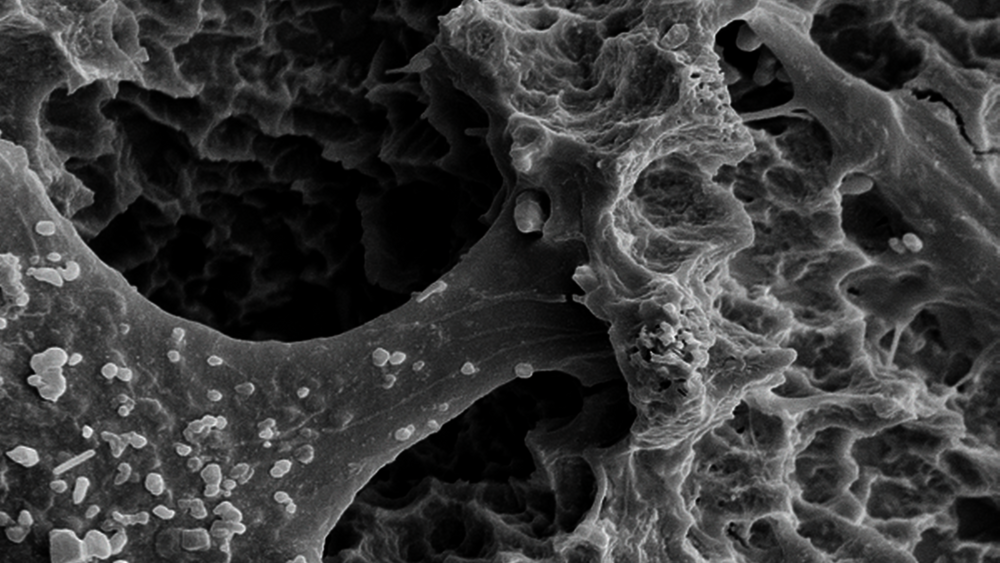

Bereits im Jahr 1998 konnten Hämmerle und Karring zeigen, dass sich mit dem sogenannten Memfix®-System große Volumina an neuem Knochen bilden lassen, ohne dass ein Knochenblock oder Knochenersatzmaterial Anwendung finden muss. Das Periost wurde dabei durch eine Art „Zeltstange“ (Memfix®-Schraube) auf Abstand gehalten. Lediglich ein Blutkoagel füllte den so gebildeten Hohlraum, der während der Abheilungsphase ossifizierte. Auch Lundgren et al. zeigten in ihrer 2003 veröffentlichten Arbeit, dass sich nach Entfernung einer zystischen Veränderung in der Kieferhöhle auf Basis eines Blutkoagels spontan neuer Knochen bilden kann. Mit der Publikation dieser Studien wurde eine neue Perspektive gewonnen und in der Folge zeigten auch andere Forschungsgruppen das Knochenneubildungspotenzial des Blutkoagulums in der Kieferhöhle [Altintas et al., 2013; Bassi et al., 2015; Chen et al., 2007; Thor et al., 2007].

Durch die simultane Insertion der Implantate bei der externen Sinusbodenelevation wurde nach dem „Zeltstangenprinzip“ ein künstlicher Hohlraum geschaffen, in dem eine rein autologe und über das Blutkoagel initiierte Knochenneubildung abläuft. Die in mehreren Reviewartikeln veröffentlichten durchschnittlichen Erfolgsquoten dieses OP-Protokolls liegen bei 97 Prozent [Duan et al., 2017; Moraschini et al., 2017; Dongo et al, 2018]. Der physiologische Heilungsprozess kann zusätzlich durch die Verwendung von Thrombozytenkonzentraten beschleunigt und die Gefäß- und Geweberegeneration verbessert werden [Martinez et al., 2015].

Diskussion

Der bei dieser OP-Methode erzielte Knochengewinn kann mit dem PASS-Prinzip der gesteuerten Knochenregeneration erklärt werden [Duan et al., 2017]. Dabei steht PASS für „primary wound closure, angiogenesis, space creation and maintenance and wound stability”. Die Heilung in einem transplantatfrei augmentierten Sinus ist eine zeitliche Abfolge von Blutstillung, Entzündung, Proliferation und Reifungs- und Umbauprozessen. Raum- und Wundstabilität sind dabei entscheidend für die undifferenzierten mesenchymalen Stammzellen oder Vorläuferzellen im Sinus, um Knochen zu bilden. Eine klinisch-mechanische Instabilität im augmentierten Sinus tritt hauptsächlich aufgrund des durch die Atmung bedingten Luftdrucks in der Kieferhöhle auf. Wenn die Schneider‘sche Membran durch das hervorstehende Implantat abgehalten wird, ist der unter der Membran erzeugte Raum relativ stabil, was die Knochenregeneration innerhalb des Raums begünstigt. Dementsprechend wird die Menge des vertikalen Knochengewinns durch die in den Sinus hineinragende Implantatlänge bestimmt. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass sich in einer Metaanalyse beim Vergleich einer Sinusbodenelevation mit und ohne Knochenersatzmaterial kein signifikanter Unterschied bei der Zunahme der Knochenhöhe zeigte [Moraschini et al., 2017]. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen de Silva et al., die beim Vergleich der prä- und postoperativen Knochenhöhe keinen signifikanten Unterschied zwischen Operationen mit und ohne die Verwendung von Knochenersatzmaterial bei der Sinusbodenelevation feststellten [de Silva et al., 2016].

Wie wichtig die Raum- und Wundstabilität ist, zeigt sich darin, dass die in der Literatur am häufigsten beschriebene Ursache für den Implantatverlust bei der Implantation mit simultaner Sinusbodenelevation eine fehlende Primärstabilität der Implantate ist [Testori et al., 2012; Zitzmann et al., 1998; Thor et al., 2007]. Um auch bei geringer Restknochenhöhe eine ausreichende Primärstabilität zu erzielen, wurde daher in den meisten untersuchten Arbeiten eine „Unterpräparation“ des Bohrstollens vorgenommen. Dabei hatte die finale Implantatbohrung einen geringeren Durchmesser als das vom Hersteller empfohlene Bohrprotokoll. In einer von Turkyilmaz et al. veröffentlichten Studie konnte gezeigt werden, dass durch dieses Verfahren ein im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant höherer mittlerer maximaler Insertionstorque und höhere RFA-Werte gefunden wurden [Turkyilmaz et al., 2008]. Die Verwendung dünnerer Bohrer für die Implantatinsertion im hinteren Bereich des Oberkiefers, wo die Knochenqualität schlecht ist, kann somit die Primärstabilität des Implantats verbessern. Dies scheint vor allem dann sinnvoll, wenn eine geringe Restknochenhöhe vorhanden ist [Borges et al., 2011; Chricchio et al., 2010; Falah et al., 2016].

Auf die Verwendung von Knochenersatzmaterialien zur Stabilisierung des Implantats kann dabei vollständig verzichtet werden. So konnten Starch-Jensen et al. in ihrem 2017 veröffentlichten Review zeigen, dass sich der Implantatstabilitätsquotient nach einer Sinusbodenelevation ohne die Verwendung von Knochenersatzmaterialien nach einer sechsmonatigen Einheilzeit nicht signifikant von dem einer Sinusbodenelevation mit autogenem mandibulärem Knochentransplantat unterscheidet. Außerdem zeigte sich, dass die sechs Monate postoperativ gemessene Knochendichte bei Augmentationen mit alleinigem Blutkoagel im Vergleich zu Augmentationen mit allogenem Ersatzmaterial statistisch signifikant höher war.

Um das Risiko einer Membranperforation weitgehend zu reduzieren, erfolgte die Anlage des Knochenfensters piezochirurgisch. So konnten Stacchi et al. in ihrem Review zeigen, dass die Piezochirurgie mit 10,9 Prozent eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit der Membranperforation im Vergleich zu rotierenden Instrumenten mit einer Wahrscheinlichkeit von 20,1 Prozent hat [Stacchi et al., 2017].

Unter Klinikern ist die Verwendung von Membranen zur Abdeckung des geschaffenen Subantralraums weit verbreitet [García-Denche et al., 2013]. Begründet wird diese operative Maßnahme mit den allgemein gültigen Regeln der Guided Bone Regeneration. Dabei soll die Abdeckung des lateralen Fensters zum einen den Verlust von Transplantatmaterial durch das Zugangsfenster und zum anderen das Eindringen von Weichgewebe in den Sinus verhindern, um die Knochenregeneration in der Nasennebenhöhle zu fördern. Auch Starch-Jensen et al. kommen in ihrer 2019 veröffentlichten Metaanalyse zu dem Schluss, dass eine Barrieremembranabdeckung des lateralen Fensters vorteilhaft zu sein scheint, da eine Membranabdeckung den Prozentsatz des neu gebildeten Knochens erhöht, die Proliferation von nicht mineralisiertem Gewebe in den Sinus verringert und die Verschiebung des Transplantatmaterials verhindert. Jedoch ergab genau diese systematische Überprüfung und Metaanalyse keinen statistisch signifikanten Unterschied in den Behandlungsergebnissen nach Augmentation des Sinus maxillaris mit oder ohne Barrieremembranabdeckung des lateralen Fensters. Die Autoren sprechen somit lediglich von statistisch nicht signifikanten Tendenzen und weisen darauf hin, dass die aus den Ergebnissen gezogenen Schlussfolgerungen mit äußerster Vorsicht interpretiert werden sollen. Am Ende fehlt auch in diesem Bereich eine klare und eindeutige Evidenz für die Empfehlung einer OP-Variante.

In einer von Garcìa-Denche et al. 2013 veröffentlichten Studie lag die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts von Transplantatmaterial über das Zugangsfenster bei 5,8 Prozent und hatte keinen Einfluss auf den Behandlungserfolg. Somit scheint diese Begründung für die Verwendung einer zusätzlichen Membran eher fragwürdig, zumal beim hier untersuchten OP-Protokoll kein Knochenersatzmaterial Anwendung findet. Auch die Aussage, dass durch die zusätzliche Abdeckung des lateralen Fensters ein Einwachsen von Bindegewebe in den Subantralraum verhindert werden kann, sollte kritisch hinterfragt werden. Das Periost enthält undifferenzierte mesenchymale Zellen und osteogene Vorläuferzellen und kann somit die Knochenbildung unterstützen [Colnot et al., 2012]. Die Abdeckung des lateralen Fensters mit einer Barrieremembran würde genau diesen positiven Effekt verhindern. Zudem wäre es hinsichtlich des OP-Protokolls inkonsequent, im Subantralraum auf Fremdmaterial zu verzichten, dieses dann aber für die Abdeckung des lateralen Fensters zu verwenden. So gesehen bleibt entweder die Möglichkeit der Reposition des Knochendeckels oder aber der Verzicht auf operative Maßnahmen zum barrieredichten Verschluss des lateralen Knochenfensters.

Erfolgt der Zugang zum Subantralraum über die Präparation eines Knochendeckels, kann dieser entweder für den Verschluss des lateralen Fensters verwendet oder aber belassen und mit der Membran in die Kieferhöhle eingeschlagen werden. Das Einschlagen des Knochendeckels könnte sich positiv auf den vertikalen Knochengewinn ausüben, indem dieser als eine Art Dach des neu geschaffenen Subantralraums fungiert. Die durch die Implantate lediglich zeltstangenartige und damit inadäquate Abstützung des Subantralraums würde durch den zusätzlichen Knochendeckel verbessert und könnte somit der Knochenresorption durch den Luftdruck im Sinus maxillaris besser entgegenwirken [Borges et al., 2011]. Bei der Verwendung von Thrombozytenkonzentraten kann eine daraus gewonnene Fibrinmembran zur Abdeckung des lateralen Fensters benutzt werden. Diese hat jedoch aufgrund der schnellen Resorption keine Barrierefunktion, könnte sich aber stimulierend auf die Angiogenese des Gewebes auswirken [Miron und Pikos, 2018].

Patientenfall

Mögliches operatives Vorgehen für die externe Sinusbodenelevation mit simultaner Implantation ohne Verwendung von Knochenersatzmaterialien (Abbildungen 1 bis 12): Der Patient wurde mit der Bitte um operative Entfernung des Zahnes 25 und implantologische Versorgung der resultierenden Schaltlücke 025/026 an unsere Praxis überwiesen. Das Röntgenbild der Ausgangssituation zeigt schon die fortgeschrittene Kieferkammatrophie vor allem in Regio 026. Nach eingehender Beratung erfolgte zunächst die operative Entfernung des Zahnes 25.

Abb. 1: Radiologischer Ausgangsbefund | Benjamin Engelke

Abb. 2: Klinischer Ausgangsbefund vor geplanter Implantation | Benjamin Engelke

Abb. 3: Eingesetzte Bohrschablone für die geplanten Implantate Regio 025 und 026 | Benjamin Engelke

Abb. 4: Piezochirurgische Anlage des Knochenfensters | Benjamin Engelke

Abb. 5: Blick auf die Schneider‘sche Membran nach Entfernung des Knochendeckels | Benjamin Engelke

Abb. 6: Ablösen der Schneider´schen Membran mit Sinusküretten | Benjamin Engelke

Abb. 7: Präparation des Implantatstollens nach vorangegangener schablonengestützter Vorbohrung | Benjamin Engelke

Abb. 8: Erfolgte Implantatinsertion Regio 025 und 026: Die Implantateinbringpfosten wurden zur Überprüfung der Implantatposition zunächst belassen. | Benjamin Engelke

Abb. 9: Reposition des Knochendeckels | Benjamin Engelke

Abb. 10: Dichter Wundverschluss mit Einzelknopfnähten und fortlaufender Naht | Benjamin Engelke

Abb. 11: Radiologische Kontrollaufnahme | Benjamin Engelke

Zwei Monate nach der Zahnentfernung stellte sich der Patient erneut in unserer Praxis zur Implantat -planung vor. Auf dem von uns erstellten Orthopantomogramm zeigte sich eine Restknochenhöhe von circa 2–3 mm in Regio 026. Nach ausführlicher Beratung wurde eine externe Sinusbodenelevation mit simultaner Implantation in Regio 025 und 026 geplant. Da die vorgesehene Operationsmethode eine Primärstabilität der gesetzten Implantate voraussetzt, wurde der Patient auch über die intraoperative Entscheidung für ein zweizeitiges Vorgehen aufgeklärt.

Die Operation erfolgte in Lokalanästhesie unter antibiotischer Abschirmung mit 3 g Amoxicillin eine Stunde präoperativ. Vor Operationsbeginn wurde dem Patienten Blut zur Gewinnung eines Thrombozytenkonzentrats (PRGF®-Endoret®, BTI) entnommen. Die Bildung eines Muko periostlappens erfolgte über eine krestale Schnittführung mit mesialer Entlastung. Die Anlage des Knochenfensters erfolgte piezochirurgisch. Der so gebildete Knochendeckel wurde für eine spätere Repositionierung entnommen und im Thrombozytenkonzentrat gelagert. Die Schneider‘sche Membran wurde mit speziellen Kieferhöhlenraspatorien vom Kieferhöhlenboden gelöst und kranialwärts eleviert. Anschließend wurden die Implantatpositionen mittels Bohrschablone markiert und die Bohrstollen unter Schutz der Schneider´schen Membran für die Aufnahme der Implantate (Strauman Bonelevel) präpariert. Hierbei er folgte in Regio 026 eine sogenannte „Unterpräparation“ des Bohrstollens, um die nötige Primärstabilität zu erreichen. Der neu geschaffene Subantralraum wurde mit dem gewonnenen Thrombozytenkonzentrat aufgefüllt. Anschließend wurde der Knochendeckel replatziert und mit einer aus dem Blutkonzentrat gewonnenen Fibrinmembran abgedeckt. Der Mukoperiostlappen wurde reponiert und spannungsfrei mit mehrschichtiger Naht speicheldicht fixiert.

Postoperativ wurde dem Patienten Ibuprofen 600 mg und eine Mundspüllösung mit Chlorhexidin rezeptiert. Der Patient wurde angewiesen, zu kühlen und nicht zu schnäuzen, um Druckunterschiede zwischen dem Mund- und dem Nasenraum zu vermeiden. Die Fäden wurden zehn Tage postoperativ entfernt.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich anhand der aktuellen wissenschaftlichen Literatur belegen, dass die externe Sinusbodenelevation mit simultaner Implantatinsertion ohne Verwendung von Knochenersatzmaterialien vorhersagbar mit sehr hoher Erfolgsquote durchgeführt werden kann. Außerdem ergeben sich gegenüber den Operationsverfahren mit Verwendung von Knochenersatzmaterialien einige Vorteile wie eine geringere postoperative Morbidität, eine Kostenreduktion durch den Verzicht auf ein Augmentationsmaterial, ein geringeres Infektionsrisiko und eine höhere Patientenakzeptanz.

Dr. Benjamin Engelke, MSc.

Gemeinschaftspraxis Dr. Markus Blume, Dr. Benjamin Engelke

Uhlstr. 19-23, 50321 Brühl

Literaturliste

Al-Dajani M. Recent trends in sinus lift surgery and their clinical implications. Clin Implant Dent Relat Res 2016; 18: 204-212.

Altintas NY, Senel FC, Kayipmaz S, Taske- sen F, Pampu AA. Comparative radiologic analyses of newly formed bone after maxil-lary sinus augmentation with and without bone grafting. J Oral Maxillofac Surg 2013; 71: 1520–30.

Ardekian L, Oved-Peleg E, Mactei EE, Peled M. The clinical significance of sinus mem-brane perforation during augmentation of the maxillary sinus. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 277–82.

Bassi AP, Pioto R, Faverani LP, Canestraro D, Fontão FG. Maxillary sinus lift without grafting, and simultaneous implant placement: a prospective clinical study with a 51-month follow-up. Int J Oral Maxillofac Surg. 2015 Jul; 44(7): 902-7

Boyne PJ, James RA. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J. Oral Surg. 1980, 38, 613–616.

Borges FL, Dias RO, Piattelli A, Onuma T, Gouveia Cardoso LA, Salomão M, Scarano A, Ayub E, Shibli JA. Simultaneous sinus membrane elevation and dental implant placement without bone graft: a 6-month follow-up study. J Periodontol. 2011 Mar; 82(3): 403-12.

Chen TW, Chang HS, Leung KW, Lai YL, Kao SY. Implant placement immediately after the lateral approach of the trap door window procedure to create a maxillary sinus lift without bone grafting: a 2-year retrospective evaluation of 47 implants in 33 patients. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: 2324–8.

Chiapasco M, Casentini P, Zaniboni M. Bone augmentation procedures in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009; 24 suppl: 237-59.

Colnot C, Zhang X, Knothe Tate ML. Current insights on the regenerative potential of the periosteum: Molecular, cellular, and endogenous engineering approaches. J Orthop Res. 2012; 30: 1869–1878.

Cricchio G, Sennerby L, Lundgren S. Sinus bone formation and implant survival after sinus membrane elevation and implant placement: a 1- to 6-year follow-up study. Clin Oral Implants Res. 2011 Oct; 22(10): 1200-1212.

Dongo V, von Krockow N, Martins-Filho PRS, Weigl P. Lateral sinus floor elevation without grafting materials. Individual- and aggregate-data meta-analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2018 Sep; 46(9): 1616-1624.

Duan DH, Fu JH, Qi W, Du Y, Pan J, Wang HL. Graft-Free Maxillary Sinus Floor Elevation: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Periodontol. 2017 Jun; 88(6): 550-564.

Falah M, Sohn DS, Srouji S. Graftless sinus augmentation with simultaneous dental implant placement: clinical results and biological perspectives. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 Sep; 45(9): 1147-53.

García-Denche JT, Wu X, Martinez PP, Eimar H, Ikbal DJ, Hernández G, López-Cabarcos E, Fernandez-Tresguerres I, Tamimi F. Membranes over the lateral window in sinus augmentation procedures: a two-arm and split-mouth randomized clinical trials. J Clin Periodontol. 2013 Nov; 40(11): 1043-51.

Hämmerle CHF, Karring T. Guided bone regeneration at oral implant sites Periodontology 2000, Vol. 17, 1998, 151-175.

Lundgren S, Andersson S, Sennerby L. Spontaneous bone formation in the maxillary sinus after removal of a cyst: coincidence or consequence? Clin Implant Dent Relat Res 2003; 5: 78–81.

Martínez CE, Smith PC, Palma Alvarado VA. The influence of platelet-derived products on angiogenesis and tissue repair: a concise update. Front Physiol. 2015 Oct 20; 6: 290

Merli M, Moscatelli M, Mariotti G, Rotundo R, Nieri M. Autogenous bone versus depro-teinised bovine bone matrix in 1-stage lateral sinus floor elevation in the severely atrophied maxilla: a randomised controlled trial. Eur J Oral Implantol 2013; 6: 27–37.

Miron RJ, Pikos MA. Sinus Augmentation Using Platelet-Rich Fibrin With or Without a Bone Graft: What Is the Consensus? Compend Contin Educ Dent. 2018 Jun; 39(6): 355-361; quiz 362.

Moraschini V, Uzeda MG, Sartoretto SC, Calasans-Maia MD. Maxillary sinus floor elevation with simultaneous implant placement without grafting materials: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 May; 46(5): 636-647.

Penarrocha-Diago M., Uribe-Origone R., Guarinos-Carbo´ J. Implant-supported rehabilitation of the severely atrophic maxilla: a clinical report. J Prosthodont. 2004 Sep; 13(3): 187-91.

Sogo M, Ikebe K, Yang TC, Wada M, Maeda Y. Assessment of bone density in the posterior maxilla based on Hounsfield units to enhance the initial stability of implants. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 14(Suppl. 1) :e183-e187.

Silva LD, de Lima VN, Faverani LP, de Mendonça MR, Okamoto R, Pellizzer EP. Maxillary sinus lift surgery-with or without graft material? A systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 Dec; 45(12): 1570-1576.

Stacchi C, Andolesk F, Berton F, Perinetti G, Navarra CO, Di Lenkrad R. Complications During Sinus Floor Elevation with Lateral Approach: A Systematic Review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 May/Jun; 32(3): 107-118

Starch-Jensen T, Deluiz D, Duch K, Tinoco EMB. Maxillary Sinus Floor Augmentation With or Without Barrier Membrane Coverage of the Lateral Window: a Systematic Review and Meta-Analysis. J Oral Maxillofac Res. 2019 Dec 30; 10(4): e1.

Starch-Jensen T, Schou S. Maxillary Sinus Membrane Elevation With Simultaneous Installation of Implants Without the Use of a Graft Material: A Systematic Review. Implant Dent. 2017 Aug; 26(4): 621-633.

Stern A, Green J. Sinus lift procedures: an overview of current techniques. Dent Clin North Am 2012; 56: 219–33.

Summers RB. A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome technique. Compendium. 1994 Feb; 15(2): 152, 154-6, 158 passim; quiz 162.

Testori T, Weinstein RL, Taschieri S, Del Fabbro M. Risk factor analysis following maxillary sinus augmentation: a retrospective multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Sep-Oct; 27(5): 1170-6.

Thor A, Sennerby L, Hirsch JM, Rasmusson L. Bone formation at the maxillary sinus floor following simultaneous elevation of the mucosal lining and implant installation without graft material: an evaluation of 20 patients treated with 44 Astra Tech implants. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65: 64–72.

Turkyilmaz I, Aksoy U, McGlumphy EA. Two alternative surgical techniques for enhancing primary implant stability in the posterior maxilla: a clinical study including bone density, insertion torque, and resonance frequency analysis data. Clinical Implant Dentistry and Related Research. 2008; 10(4): 231–237.

Zitzmann NU, Schärer P. Sinus elevation procedures in the resorbed posterior maxilla. Comparison of the crestal and lateral approaches. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 85: 8–17.