Zahnärztliches Röntgen – Kontinuität im Wandel

Was gibt es Neues bei Ihnen?“ war meine Routinefrage, die ich an den Messeständen von Anbietern von Röntgengeräten oder Diagnose-Programmen immer zuerst stellte. Die Antworten darauf ähnelten sich oft: „Bei den Geräten hat sich eigentlich wenig geändert, aber wir haben an der Software gearbeitet und dabei auch künstliche Intelligenz (KI) integriert.“ Wo neue Geräte vorgestellt wurden, wiesen die Aussteller mehrfach darauf hin, dass die endgültige Zulassung noch aussteht, diese aber für den Sommer erwartet wird. Und wirklich Neues können auch die Neuerscheinungen eigentlich nicht bieten. Offenbar ist ein Stand bei den Geräten erreicht, der die diagnostischen Anforderungen gut erfüllen kann, so dass Weiterentwicklungen aktuell nicht im Blick sind.

Während bei der Hardware die großen innovativen Quantensprünge ausblieben, lag der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit im Softwarebereich: Verbesserungen und mehr Funktionen in den Programmen, Cloudintegration und natürlich die Verwendung Künstlicher Intelligenz – so könnte das erste Fazit lauten.

Intraorales Röntgen

Neuentwicklungen an Tubusgeräten sind mir beim Messerundgang nicht untergekommen. Aufgefallen sind mir aber bei zwei Herstellern sogenannte Handheld-(oder Portable-)Geräte, deren Verwendung allerdings in Deutschland nur unter strengen Auflagen genehmigungsfähig ist. Gedacht sind sie für die Anwendung bei Krankenbesuchen in Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Messe-App nicht hilfreich

Wer sich auf der IDS gezielt über Röntgengeräte informieren wollte, für den war die IDS-App nur bedingt eine Hilfe. Wie bereits zur vorigen IDS vor zwei Jahren waren die Suchergebnisse unter dem Stichwort Röntgen nach wie vor mangelhaft und die App während des Messerundgangs nicht stabil. Schade!

Panoramaröntgen

Der von Dentsply-Sirona verbaute Direktkonverter-Sensor hat sich nicht am Markt durchgesetzt. Ja, zwischenzeitlich wurde er auch bei den Orthophos-Geräten nur noch eingeschränkt eingebaut. Aufgrund entsprechender Reaktionen der Kunden sei das SL-Gerät aber nun weiter durchgängig mit dem speziellen Sensor ausgestattet, war am Stand zu hören.

Was die Patientenpositionierung angeht, war ich erneut auf der Suche nach Verbesserungen, denn hier gibt es Optimierungsbedarf. Nicht optimale Projektionen im Röntgenbild resultieren oft aus einer mangelhaften Patientenpositionierung und da wäre es gut, wenn das Personal, das die Aufnahmen durchführt, geräteseitig mehr Unterstützung erhält als nur die Anzeige von Laserlinien. Der Extraoral-Scanner der Firma Ray (RAYFace) verfügt offenbar schon über die Option, die richtige Patientenpositionierung zu erkennen und erst dann den Scan auszulösen. Eine solche Technik wäre vielleicht auch bei Panoramageräten interessant.

Die Fixierung des Patienten über die Kinnstütze, den frontalen Aufbiss und Stirn-/Schläfenstützen erscheint mir vielfach zu labil, so dass Patienten die voreingestellte Position ihres Kopfes vor dem Auslösen noch ändern können, zum Beispiel wenn sie mit einer gewissen Verspannung positioniert wurden und diese lösen wollen. Mit der neu entwickelten Kopffixierung beim Vista PanoS-Gerät von Dürr hatte ich den Eindruck, ohne ein zu beengendes Gefühl sehr gut fixiert zu sein (Abbildung 2).

DVT-Geräte

OPG-DVT-Kombigeräte können mittlerweile als Standard bezeichnet werden. Im Vergleich zu reinen Panoramageräten gibt es bei den DVT-Kombigeräten eine größere Vielfalt bei den Ausstattungsmerkmalen, insbesondere bei den möglichen Field of View (FoV) und den Umlaufzeiten. Unterschiedliche Dosislevel (zum Beispiel Lowdose, Standard und HD) sind bei vielen Geräten verfügbar, aber es gibt nach wie vor keine klare Definition für diese Dosiskategorien beziehungsweise Begriffe.

Die Palette an FoV reicht von 3 x 3 cm bis zu 30 x 20 cm (ohne Stitching), je nach Gerät mit unterschiedlich abgestuften Zwischengrößen. Es gibt aber auch Geräte mit nur einer FoV-Größe (zum Beispiel 10 x 10 cm), was unter Strahlenschutzgesichtspunkten kritisch zu sehen ist. Die Wahlmöglichkeiten korrelieren meist mit dem Preis der Geräte, so dass man also etwas tiefer in die Tasche greifen muss, wenn man im Hinblick auf Strahlenschutz und Diagnostik das Optimum erreichen will.

Beim Green X EVO von orangedental (Abbildung 3) gibt es eine für den einen oder anderen Anwender interessante Option, die man beim 12 x 12 cm-FoV vor Durchführung der Aufnahme wählen kann: Innerhalb des Volumens können bis zu drei Regionen mit 4 x 4 cm für eine höhere Auflösung definiert werden. Laut Hersteller ohne zusätzliche Strahlenexposition generiert die Software dann neben dem großen Volumen für die ausgewählten kleinen FoV zusätzliche Ansichten in hoher Auflösung. Das kann interessant sein, wenn beispielsweise von einem vorliegenden OPG Bereiche für eine dreidimensionale Darstellung in Detailauflösung indiziert erscheinen und gleichzeitig die Indikation für ein 12 x 12 cm Volumen besteht.

Röntgensoftware

Die Darstellung der Röntgenprogramme scheint sich inzwischen einem allgemeinen Standard angenähert zu haben: Es überwiegen dunkle Grautöne mit sparsamen farblichen Absetzungen. Diese Vereinheitlichung ist in zweierlei Hinsicht zu begrüßen: Das Design ist ergonomisch vernünftig, da es zu helle Bildschirme, die die Augen belasten, vermeidet und die Ähnlichkeit der Darstellung erleichtert es, sich auch in „Fremdprogrammen“ rasch zurechtzufinden, wenn man bei 3D-Aufnahmen einen anderen als den vertrauten Viewer anwenden möchte oder muss.

Begrüßenswert ist auch, dass die Schnittstellen zunehmend offener werden, so dass mit Hersteller-unabhängigen Viewerprogrammen DVT-Aufnahmen geladen und bearbeitet werden können. Dass bei mit dem Viewer exportierten Aufnahmen regelmäßig der Warnhinweis erscheint, dass der Viewer nicht zur Befundung geeignet sei, ist ärgerlich und erscheint auch technisch fragwürdig. Bei DVT-Aufnahmen wäre eigentlich der Hinweis wichtiger, dass eine „Nachbefundung“ nur an einem dafür geeigneten Befundungsmonitor und durch einen Zahnarzt mit Fachkunde DVT zulässig ist. Einen Hinweis beim Röntgenprogramm, dass der Export von Datensätzen nur in Verbindung mit einem Befundbericht zulässig ist, weil kein befundungsfähiger Viewer mitgeliefert wird, habe ich bislang nicht wahrgenommen.

Künstliche Intelligenz (KI) / Artificial Intelligence (AI)

Künstliche Intelligenz findet sich inzwischen flächendeckend beim zahnärztlichen Röntgen. Zumindest fehlt bei kaum einem Hersteller der Hinweis, dass in den Geräten KI im Einsatz ist. Einen fulminanten Durchbruch konnte ich dabei gegenüber der vorigen IDS nicht feststellen und fand die Bemerkung mehrerer Aussteller interessant, dass die Anwendung entsprechender Programme vornehmlich im Zusammenhang mit der Patientenaufklärung hilfreich sei. Werden da die bislang hohen Erwartungshaltungen an die KI-Technologie etwas zurückgeschraubt?

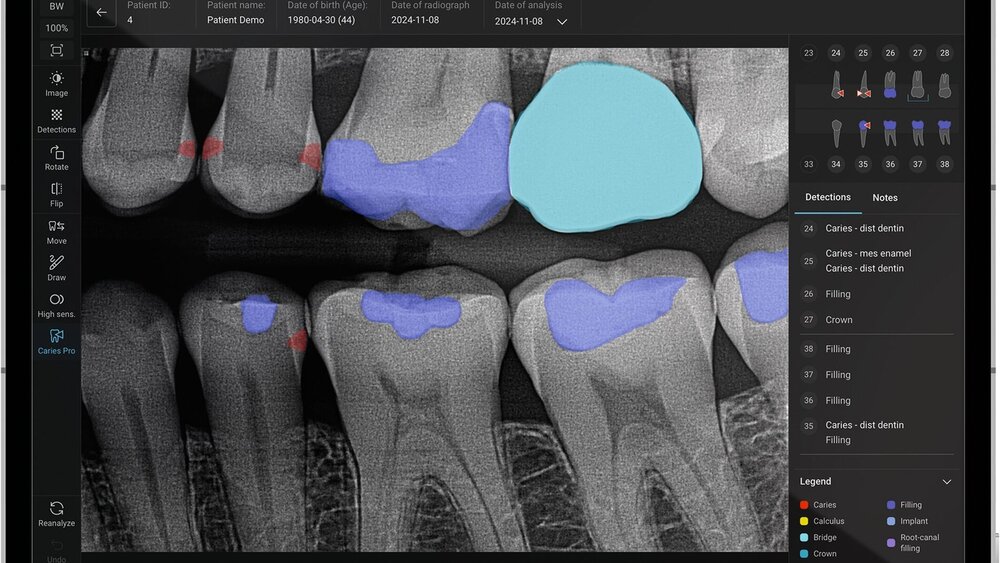

Für den 2D-Bereich gibt es mehrere, sich wenig unterscheidende KI-Anwendungen, deren Darstellung von Befunden die Erkennung von Karies, Restaurationen, apikalen Prozessen und dem Abbau parodontalen Knochens umfasst (Abbildung 1). Dabei gibt es die Einschränkung, dass Sensoraufnahmen eher als Speicherfolienaufnahmen berücksichtigt werden können. Bei Panoramaaufnahmen, die schon nicht mehr von allen entsprechenden Programmen befundet werden können, kommt die Erkennung von kritischen Strukturen wie Nervkanal oder Kieferhöhlen in Verbindung mit Zahnwurzeln dazu. In einem Fall konnte ich bei einem Wechselgebiss allerdings zu einem noch in der Entwicklung befindlichen unteren Molaren den Befund „Nervnähe“ sehen. Die KI konnte offenbar nicht erkennen, dass es sich um ein Wechselgebiss handelte und somit dieser Befund nicht wirklich passend war und vielmehr die entsprechenden Zahnanlagen befundungsrelevant gewesen wären. Es gibt also noch Entwicklungspotenzial, was bei einer relativ jungen Technologie nicht verwundern kann.

Für den Zahnarzt stellt sich die Frage, welchen Nutzen er für seine Diagnostik sieht, da ja alle vorgeschlagenen Befunde überprüft und verifiziert werden müssen. Für die Visualisierung von Befunden bei der Patientenaufklärung sind die Programme sicherlich ein Gewinn, da dem Laien farblich hervorgehobene Darstellungen besser vermittelt werden können als die üblichen Grau-in-Grau-Bilder. Bis die vorgeschlagenen Befunde allerdings zur Dokumentation in die Praxissoftware übernommen werden können (wünschenswert), sind noch einige Hürden zu nehmen.

Für die Befundung von 3D-Aufnahmen ist die Auswahl an Programmen wesentlich eingeschränkter als im 2D-Bereich. An diese Herausforderungen wagen sich weniger die Hersteller von Röntgengeräten als große Softwareanbieter. Allerdings ist mir bei zwei Röntgengeräte-Herstellern eine Anwendungsoption positiv aufgefallen, die es ermöglicht, durch Anklicken eines Zahnes im Zahnschema oder in der Panoramadarstellung automatisch eine optimierte Schnittbilddarstellung mittels Multiplanarer Reformation (MPR) zu zeigen. Das spart deutlich Zeit beim Durchfahren eines DVT-Volumens.

Neben der Befundung und deren Visualisierung bietet die KI aber auch zunehmend Optionen, die die Verknüpfung von Datensätzen ermöglicht, die aus ganz unterschiedlichen Anwendungen stammen. Gesichtsscan, intraorale Scans und Röntgendaten können überlagert werden und so zu verschiedenen Anwendungen sehr effektiv genutzt werden. Hier hat die Digitalisierung in großem Umfang inzwischen Einzug in die Zahnmedizin gehalten. Die Verarbeitung all dieser Datensätze findet fast ausschließlich online statt, was erfordert, dass der entsprechende PC mit Patienten- und Bilddaten ans Internet angeschlossen und meist ständig online sein muss.

Cloudlösungen

Cloudbasierte Anwendungen sind inzwischen Standard beim zahnärztlichen Röntgen (insbesondere im 3D-Bereich). Teilweise als Angebot, mitunter aber auch schon als Voraussetzung für entsprechende Funktionalitäten. „Digitales Universum“ nennt Dentsply-Sirona seine Cloud-Lösung DS-Core, was die Dimension, um die es geht, gut veranschaulicht. Ich habe den Eindruck, dass für die Dentalindustrie die Frage längst beantwortet ist, welche Rolle zukünftig Cloudlösungen spielen. Die Hersteller schweben quasi schon auf Cloud 7, während die Zahnärzteschaft noch zögert, ob sie diesen Kurs bedenkenlos mitgehen kann und soll. Gerade wenn es um die Frage geht, ob Patientendaten hochgeladen werden und gegebenenfalls Entscheidungen des Zahnarztes (Korrekturen der vorgeschlagenen Befunde) zur Weiterentwicklung der KI-Programme dienen sollen, nehmen die Hersteller durchaus (noch) eine Zurückhaltung bei den Anwendern wahr. Wahrscheinlich ist den Zahnärzten diese Entscheidung aber quasi schon aus der Hand genommen, wenn sie nicht in Gefahr geraten wollen, als rückständig oder nicht zukunftsorientiert zu gelten.