Rauf oder runter?

Was sind Beitragsbemessungsgrenzen?

Wie viel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung einzahlen, hängt bekanntlich von ihrem Bruttoeinkommen ab. Es gilt: Wer mehr verdient, leistet höhere Sozialabgaben. Ab einem bestimmten Höchstbetrag sind diese allerdings gedeckelt – das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Jeder Euro, der darüber hinaus verdient wird, bleibt beitragsfrei, denn die Sozialabgaben steigen nicht weiter an. Wichtig zu wissen: Es gibt zwei unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenzen: eine für die Kranken- und Pflegeversicherung und eine andere für die Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Wer legt sie fest?

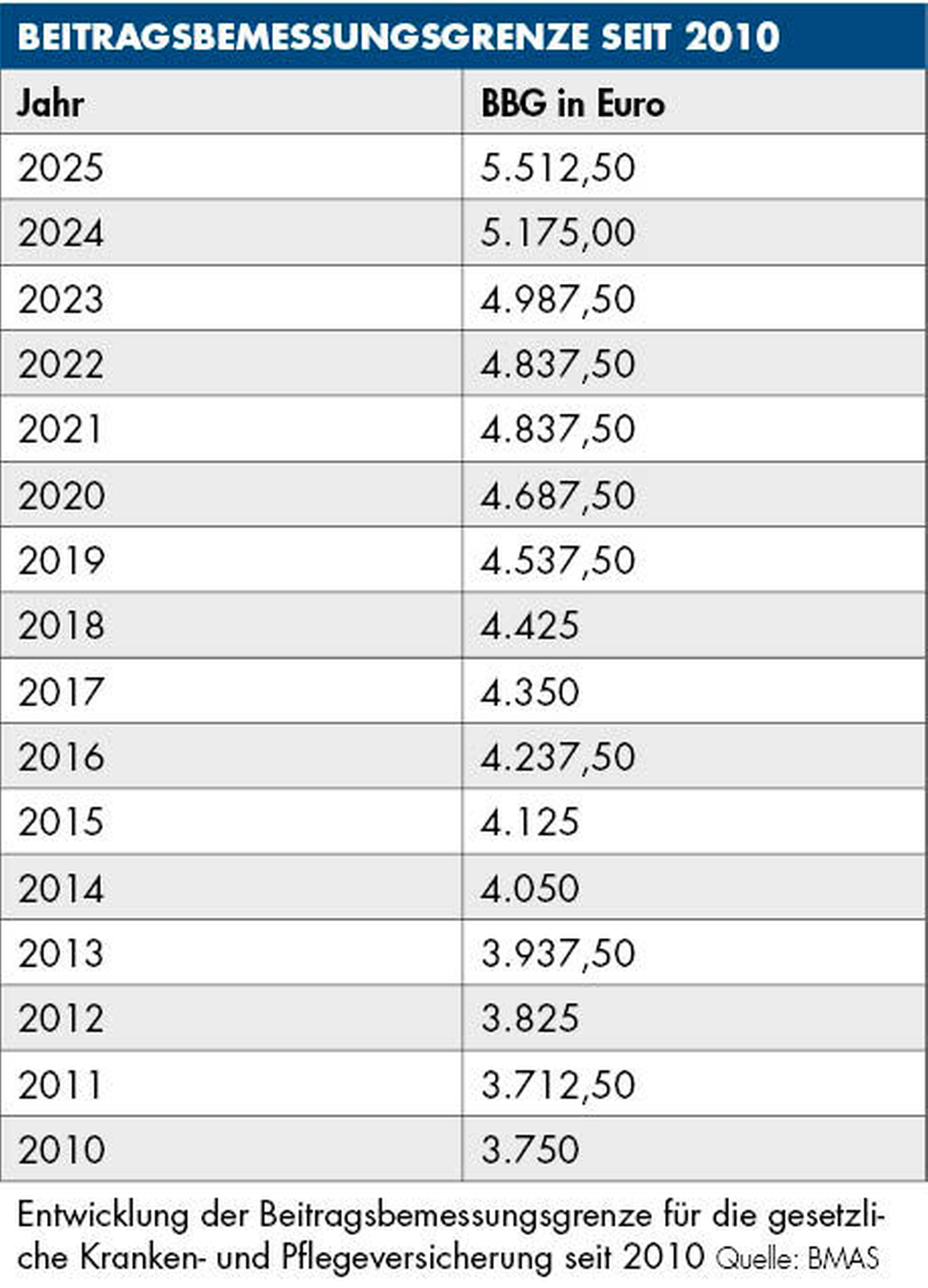

Die Bundesregierung, und zwar jedes Jahr aufs Neue. Bekanntgegeben werden sie in der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht. Die Höhe der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung wird jährlich entsprechend der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsentwicklung in Deutschland angepasst. Das bedeutet: Steigen Löhne und Gehälter der Versicherten, steigen auch die Beitragsbemessungsgrenzen.

Welche Rechenwerte sind noch wichtig für Versicherte?

Die allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie definiert in der Kranken- und Pflegeversicherung die Einkommenshöhe, bis zu der Arbeiter und Angestellte in der GKV und der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) pflichtversichert sind. In diesem Sinne wird dieser Wert auch als Versicherungspflichtgrenze bezeichnet. Beschäftigte, deren Einkommen diesen Betrag überschreitet, können in die Private Krankenversicherung (PKV) wechseln. Auch die Versicherungspflichtgrenze wird jedes Jahr in Abhängigkeit zur Lohnentwicklung neu festgelegt. Man unterscheidet übrigens zwischen allgemeiner und besonderer Jahresarbeitsentgeldgrenze. Letztere gilt für Personen, die am 31. Dezember 2002 bereits privat versichert waren. Damals wurde die Versicherungspflichtgrenze erhöht und viele privat Versicherte wären mit ihrem Einkommen darunter geblieben und hätten somit in die GKV gehört. Sie erhielten aber „Bestandsschutz“ in der PKV und seitdem eine separate Versicherungspflichtgrenze.

Warum gibt es so oft Diskussionen?

Hauptgrund ist sicherlich die angespannte Finanzlage der Kassen. Als ein Lösungsansatz wird immer wieder eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ins Spiel gebracht. Der Gedanke dahinter: Wer besser verdient, kann auch mehr beitragen. Doch diese Meinung teilen nicht alle.

Was war der jüngste Auslöser?

Anfang Juni hatte sich der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Christos Pantazis, in der Bild-Zeitung dafür ausgesprochen, die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung um rund 2.500 Euro auf das Niveau der Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung anzuheben. Ende Juni unterstützte der damalige kommissarische SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf in der Bild am Sonntag den Vorstoß seines Parteikollegen, ohne sich auf einen konkreten Betrag festzulegen. Die Union wies die Forderung zurück. Dieser Schritt sei vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.

Was spricht für eine Anhebung?

Die Beitragsbemessungsgrenze sorgt dafür, dass auf hohe Einkommen (über der Beitragsbemessungsgrenze) prozentual gesehen geringere Sozialabgaben entfallen als auf niedrige Einkommen. Aus Sicht der Befürworter würde eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze zu einer gerechteren Lastenverteilung führen und Besserverdienende stärker einbeziehen. Für den solidarischen Grundgedanken der Sozialversicherung wäre das eine Stärkung.

Die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben macht es für gutverdienende gesetzlich versicherte Personen wesentlich schwieriger, von der GKV in die PKV abzuwandern.Um diesen Effekt zu erzielen, müsste jedoch gleichzeitig die Versicherungspflichtgrenze entsprechend angehoben werden.

Was dagegen?

Höhere Beitragsbemessungsgrenzen belasten hochqualifizierte Fachkräfte mit gutem Einkommen. Das wird nicht nur als ungerecht empfunden, sondern könnte zur Abwanderung der Fachkräfte in andere Länder führen.

Besserverdienende zahlen dann zudem wesentlich höhere Beiträge, ohne mehr Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Das könne der gesellschaftlichen Solidarität Schaden zufügen.

Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der GKV und der SPV auf das Niveau der Rentenversicherung würde deutlich höhere Lohnnebenkosten nach sich ziehen und könnte den Wirtschaftsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb schwächen.

Welche Positionen vertreten die Parteien?

Für eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen haben sich neben der SPD in der Vergangenheit wiederholt Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke ausgesprochen. Die Linke forderte erstim vergangenen Monat, die Beitragsbemessungsgrenze kurzfristig auf 15.000 Euro anzuheben und langfristig ganz abzuschaffen. Die Union lehnt diesen Vorstoß ab. In der vergangenen Legislatur kritisierte vor allem die FDP die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Auch die AfD hatte sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen.

Worin sich allerdings alle demokratischen Parteien einig sind: Nachhaltig wird die Stabilisierung der GKV und der SPV nur mithilfe von Strukturreformen im Gesundheitswesen gelingen.

Wo steht die Bundesgesundheitsministerin?

Im ARD-Morgenmagazin sagte Nina Warken (CDU) Anfang Juli: „Wenn man die Beitragsbemessungsgrenze anhebt, würde das eine Beitragserhöhung bedeuten. Die wollen wir vermeiden, weil es uns wichtig ist, ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein und Arbeit nicht noch teurer zu machen. Das würde am Ende des Tages nicht nur die Spitzenverdiener treffen. Auch Facharbeiter würden einige hundert Euro im Jahr mehr zahlen müssen. Die Maßnahme würde also eine recht breite Menge der Bevölkerung treffen.“