Management gebrochener Implantatkomponenten

Lösen gebrochener Abutments

Fall 1

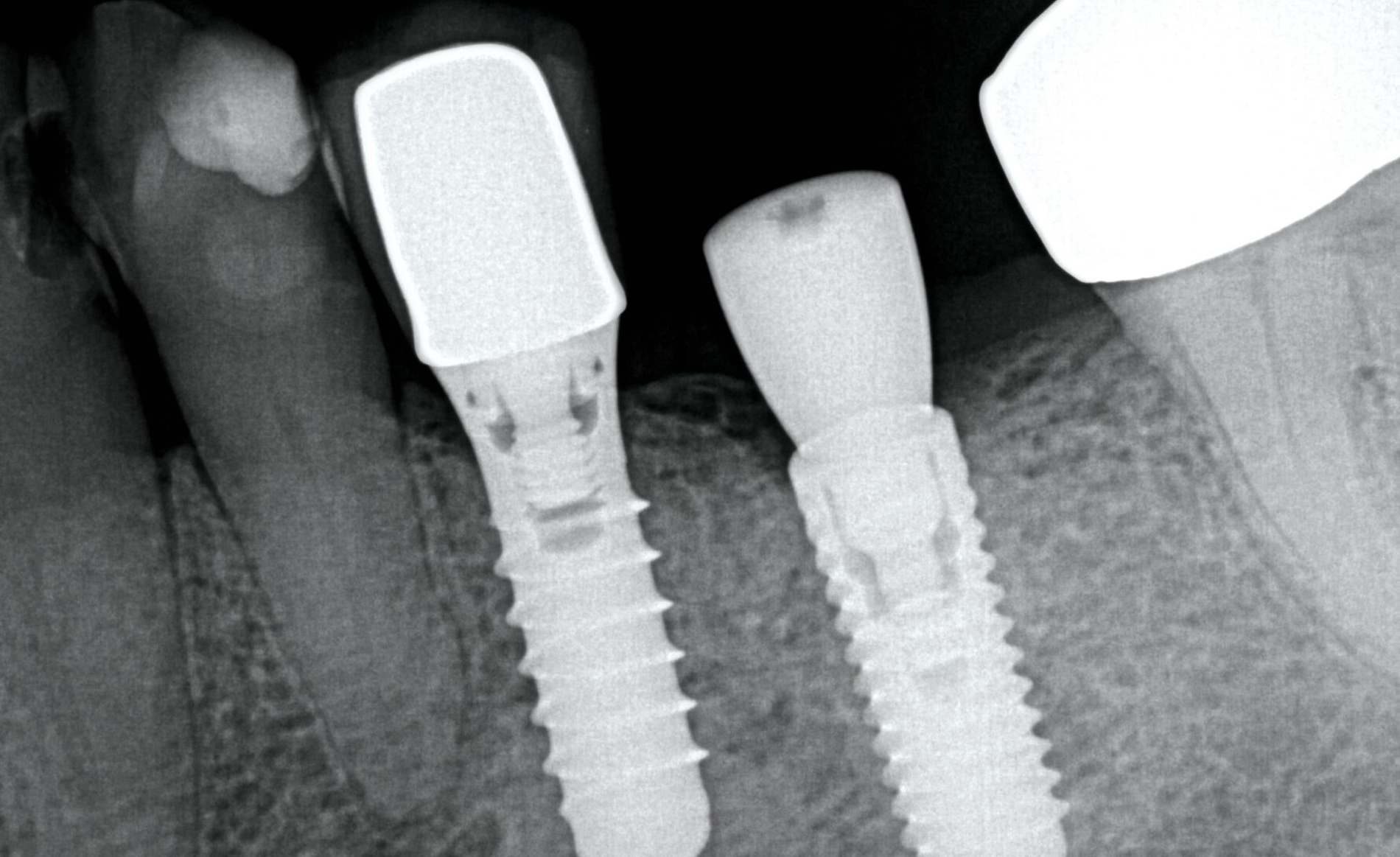

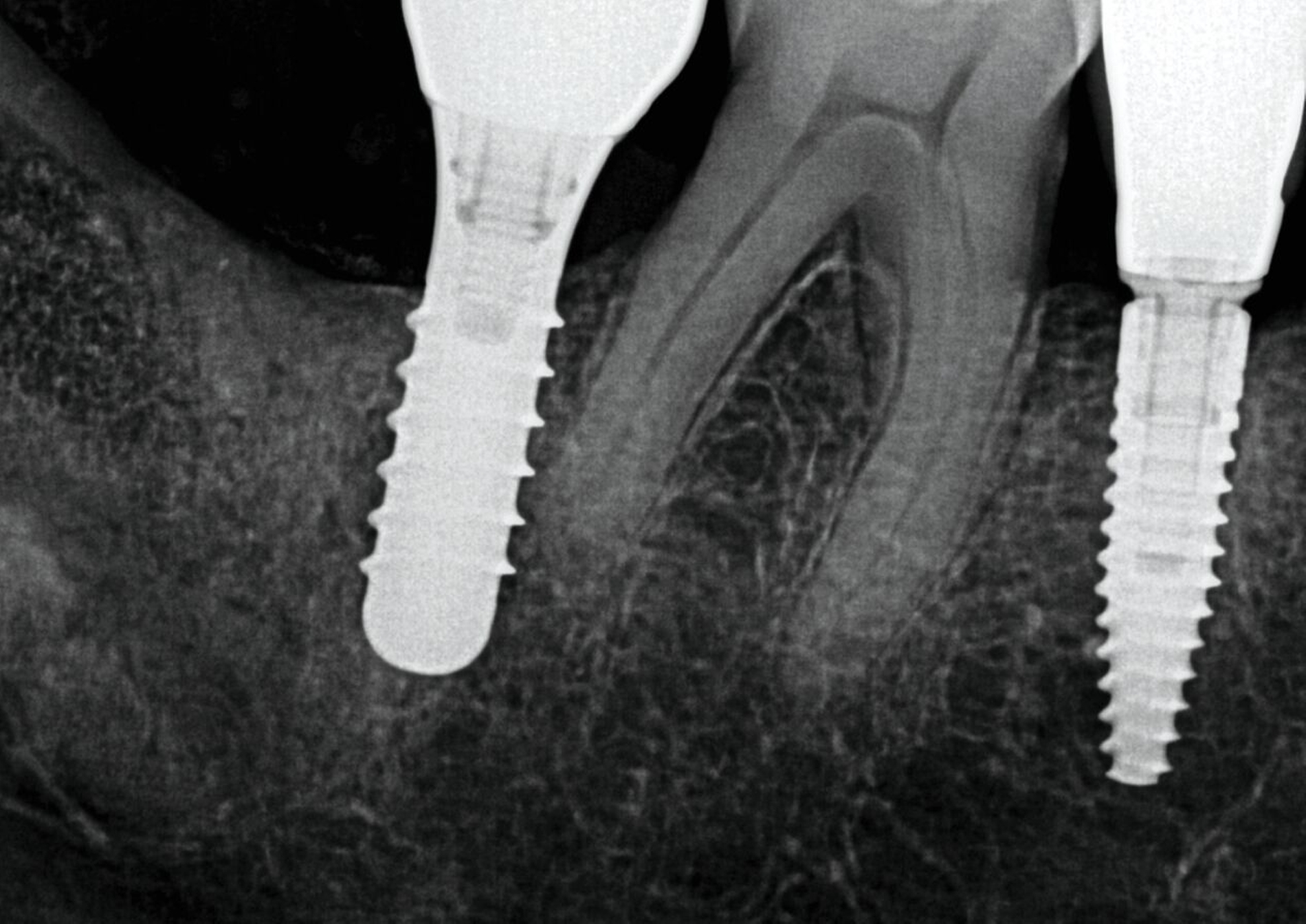

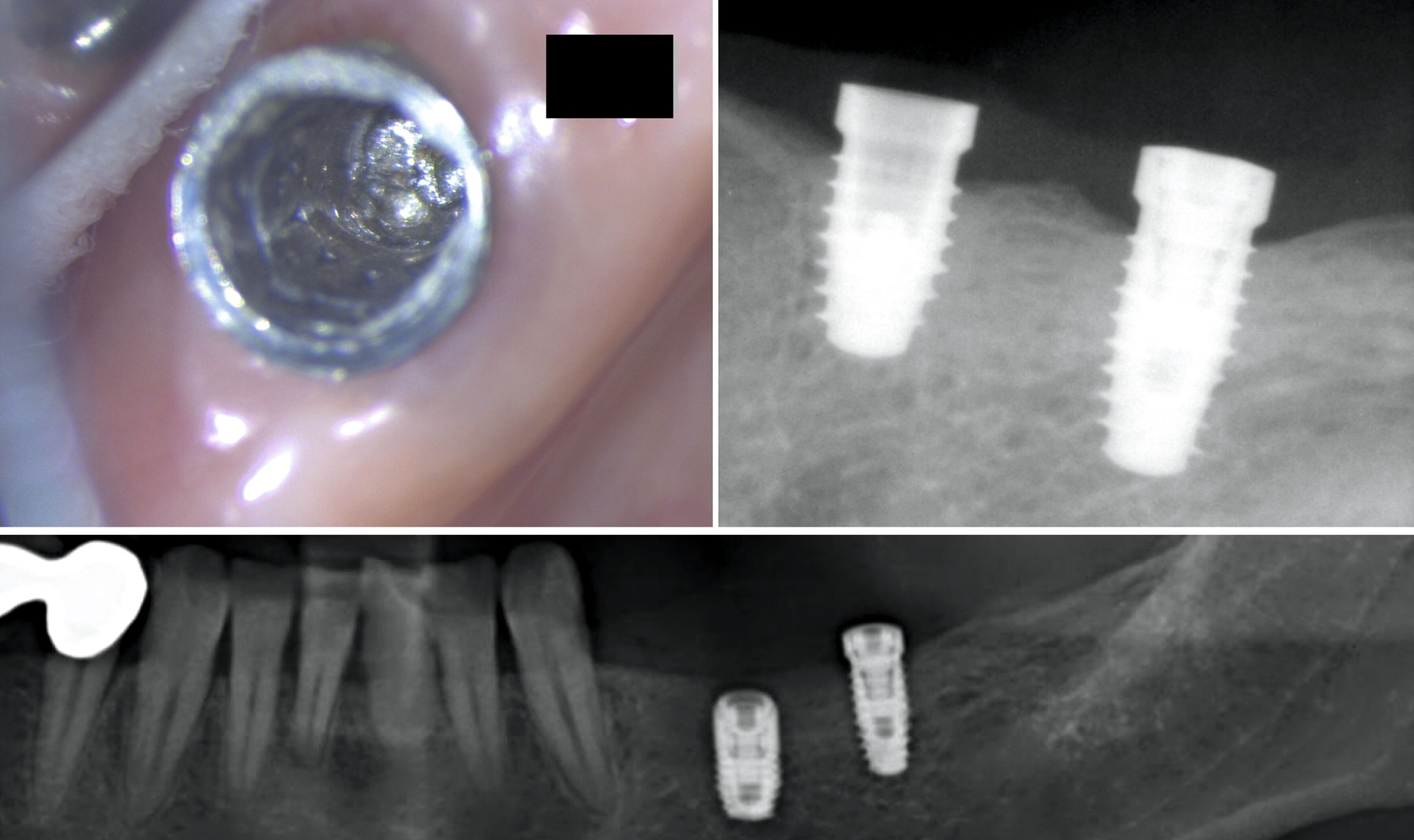

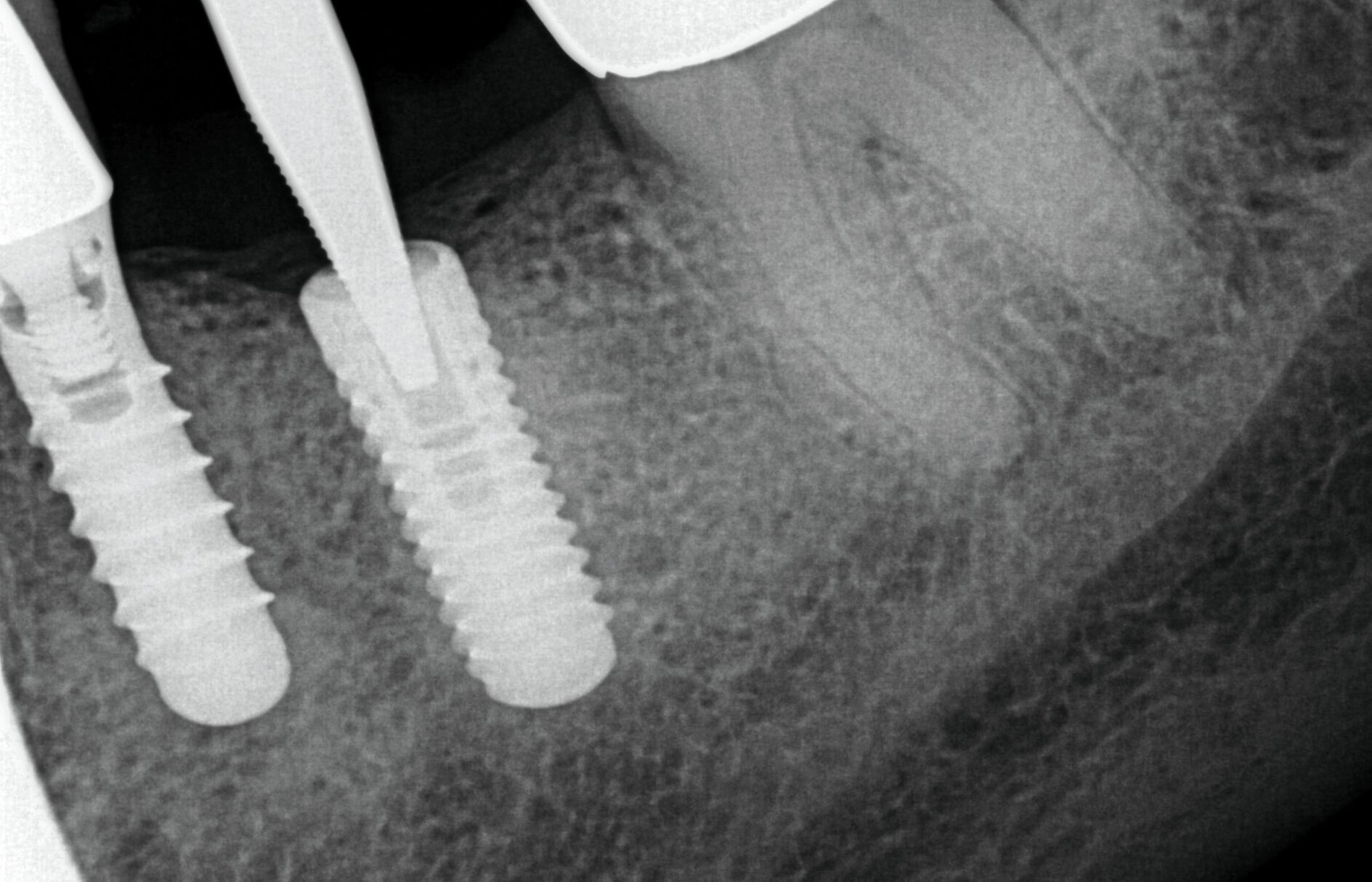

Das Abutment war oberhalb der Implantat-Schulter gebrochen. Obwohl die Befestigungsschraube mit dem Standardwerkzeug einfach zu lösen war, ließ sich das Abutment-Fragment nicht entfernen. Also wurde das Restfragment mit einem Spezialwerkzeug (Konus-Adapter mit Linksgewinde für die passende Ratsche) entfernt. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass das Innengewinde nicht verformt wird. Um ein zu festes Eindrehen zu vermeiden, kann dies mittels eines Zahnfilms überprüft werden (Abbildung 1). Nach der Lageüberprüfung wird der Konus-Adapter mit circa 30 – 35 Ncm festgezogen und das Fragment durch Rütteln entfernt. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, kann man mittels Ultraschall auf den Adapter einwirken (Abbildung 2).

Fall 2

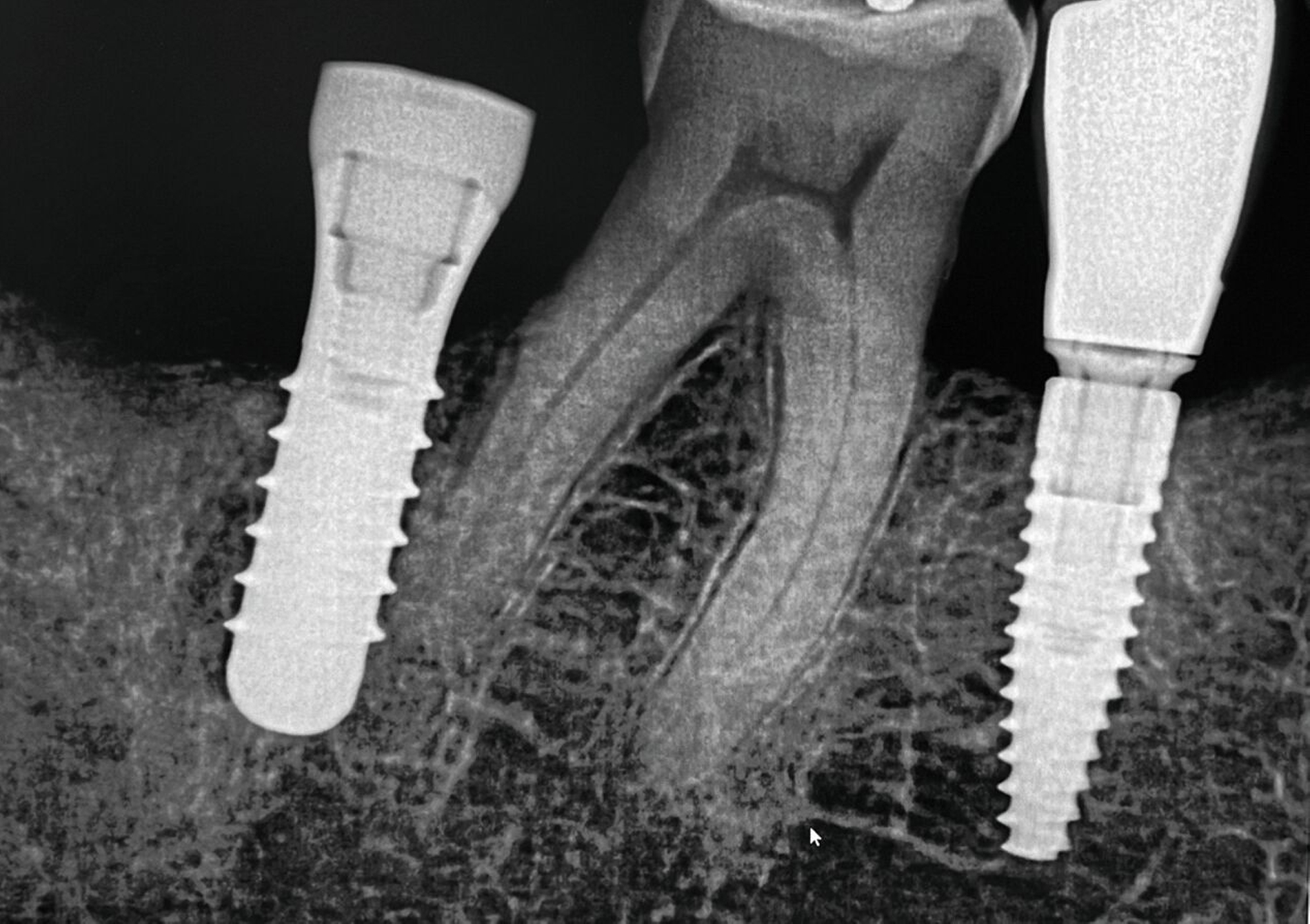

In diesem Fall war das Abutment in regio 36 etwa sieben Jahre nach der prothetischen Versorgung frakturiert. Beim Versuch, die Krone zu entfernen, kam es zusätzlich zur Separation der Befestigungsschraube. Beide Fragmente konnten mithilfe eines systemspezifischen Spezialwerkzeugsatzes (zum Beispiel Reparaturset von Ankylos, Dentsply Sirona) entfernt werden.

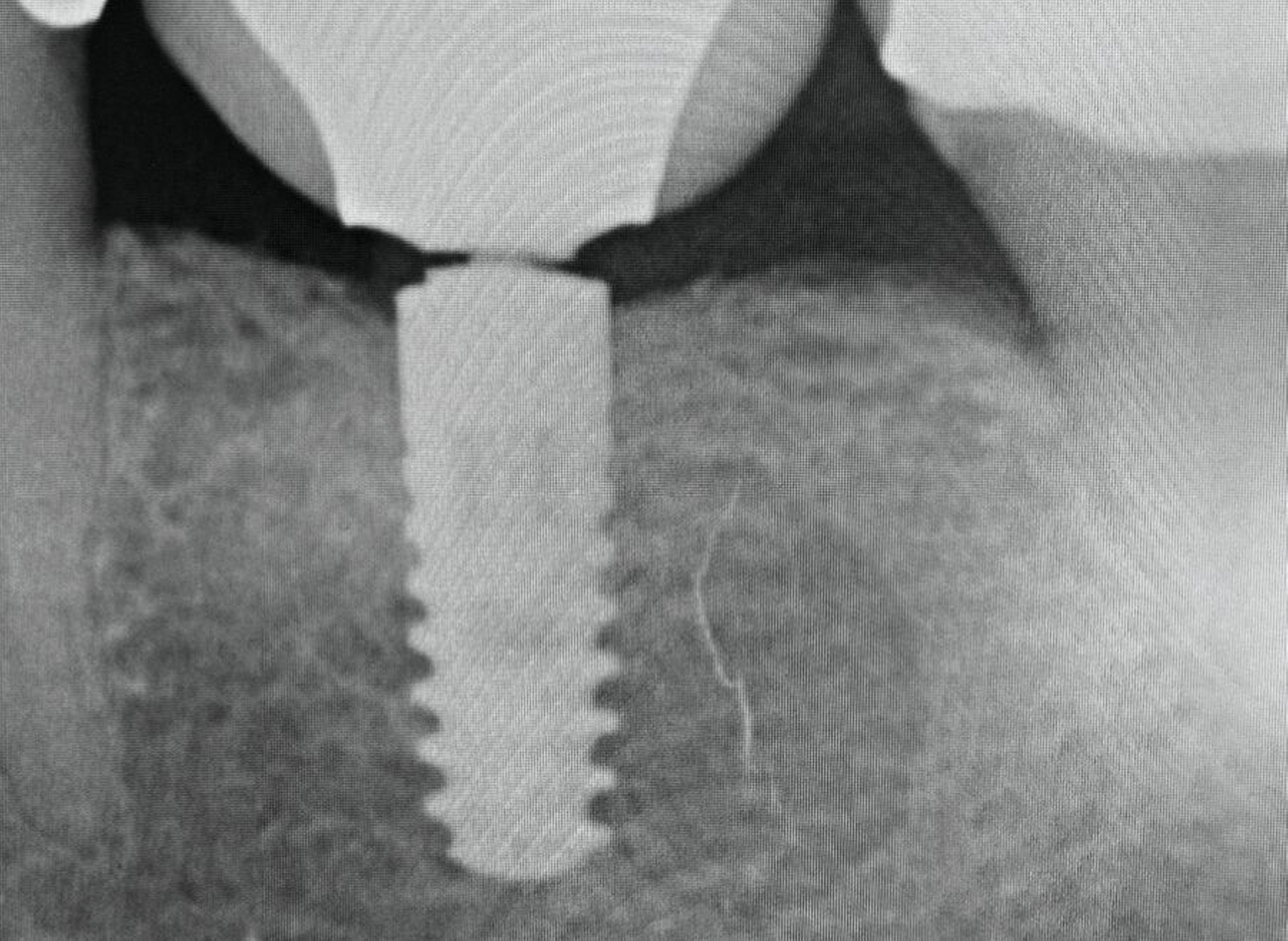

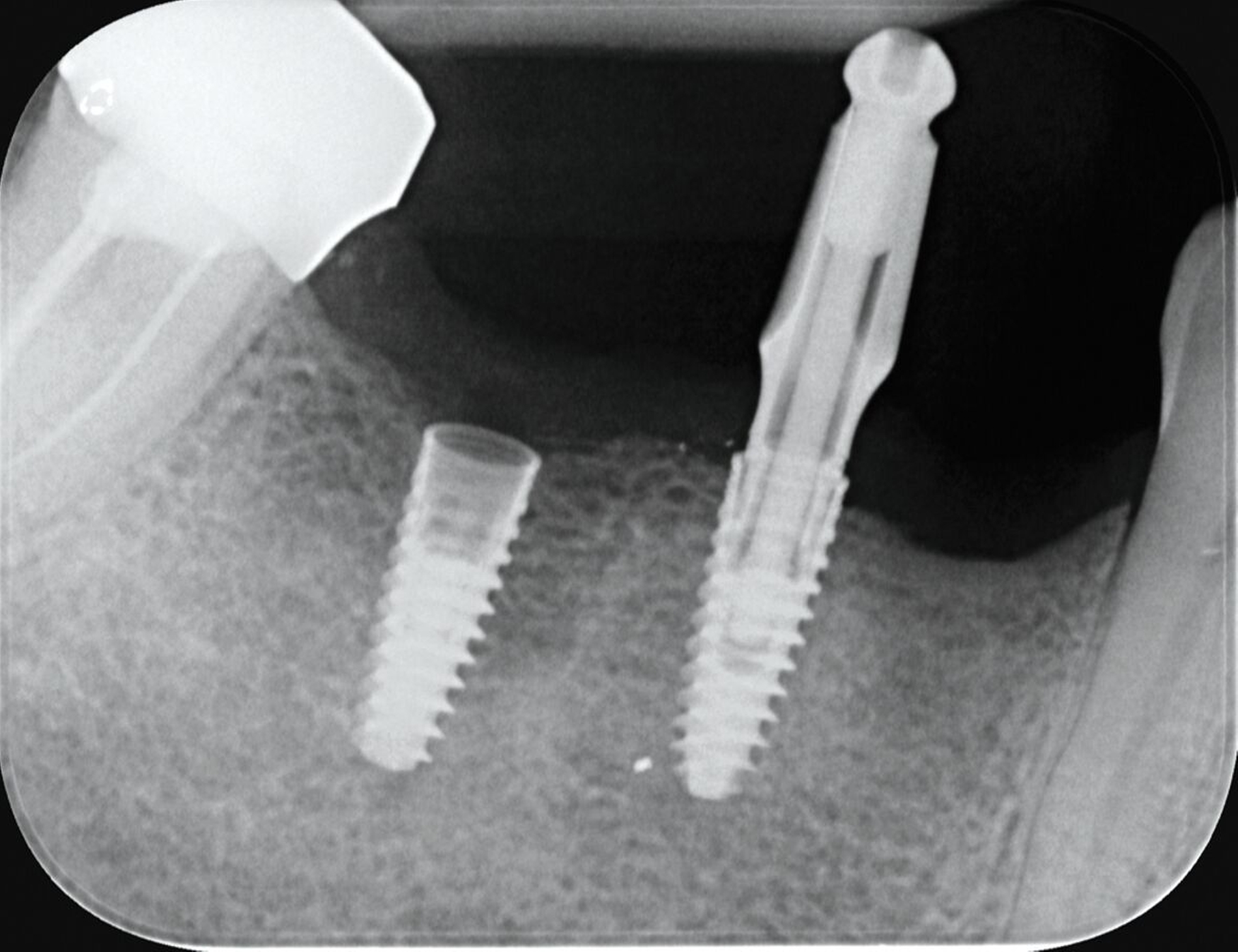

Das herstellerseitig empfohlene Vorgehen sieht vor, das Abutmentfragment zentral mit einem runden Bohrer oder Diamanten (Ø 1,2–1,4 mm) anzukörnen. Anschließend erfolgt die Bohrung mit einem speziellen Kernlochbohrer (Ø 1,8 mm, Tiefe circa 3 mm) bei 1800 U/min und unter Kühlung. Ein passender Extraktionsstift wird eingeschraubt und das Schraubenfragment mithilfe eines Ausdrehers entfernt. Für verbliebene Gewindehülsen stehen spezielle Ausdrehinstrumente zur Verfügung; in schwierigeren Fällen kann zusätzlich ein Spiralbohrer (1,4 mm) zum Einsatz kommen. Der finale Schritt besteht in der Nachbearbeitung des Innengewindes mit einem Gewindeschneider (M1,8). Zur Minimierung des Friktionswiderstands kann die Verwendung eines Gleitmittels (zum Beispiel Vaseline) hilfreich sein. Ein verkantungsfreies Arbeiten ist essenziell, um Instrumentenbruch und Implantatverlust zu vermeiden. Die radiologische Darstellung des Bruchs sowie die Situation nach Entfernung der Komponenten sind in den Abbildungen 3 und 4 dokumentiert.

Lösen verzogener Schraubenköpfe im Abutment

Fall 3

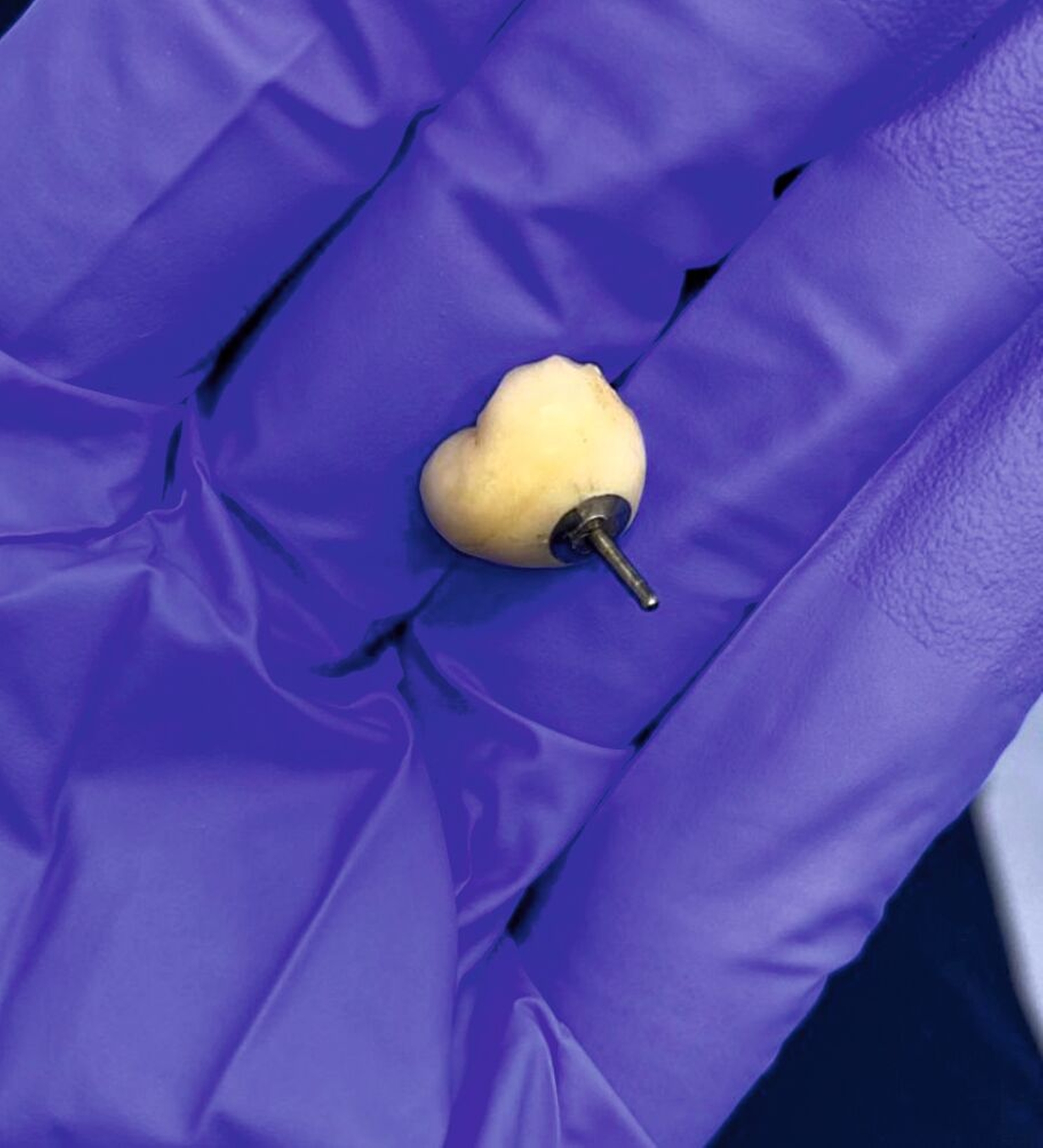

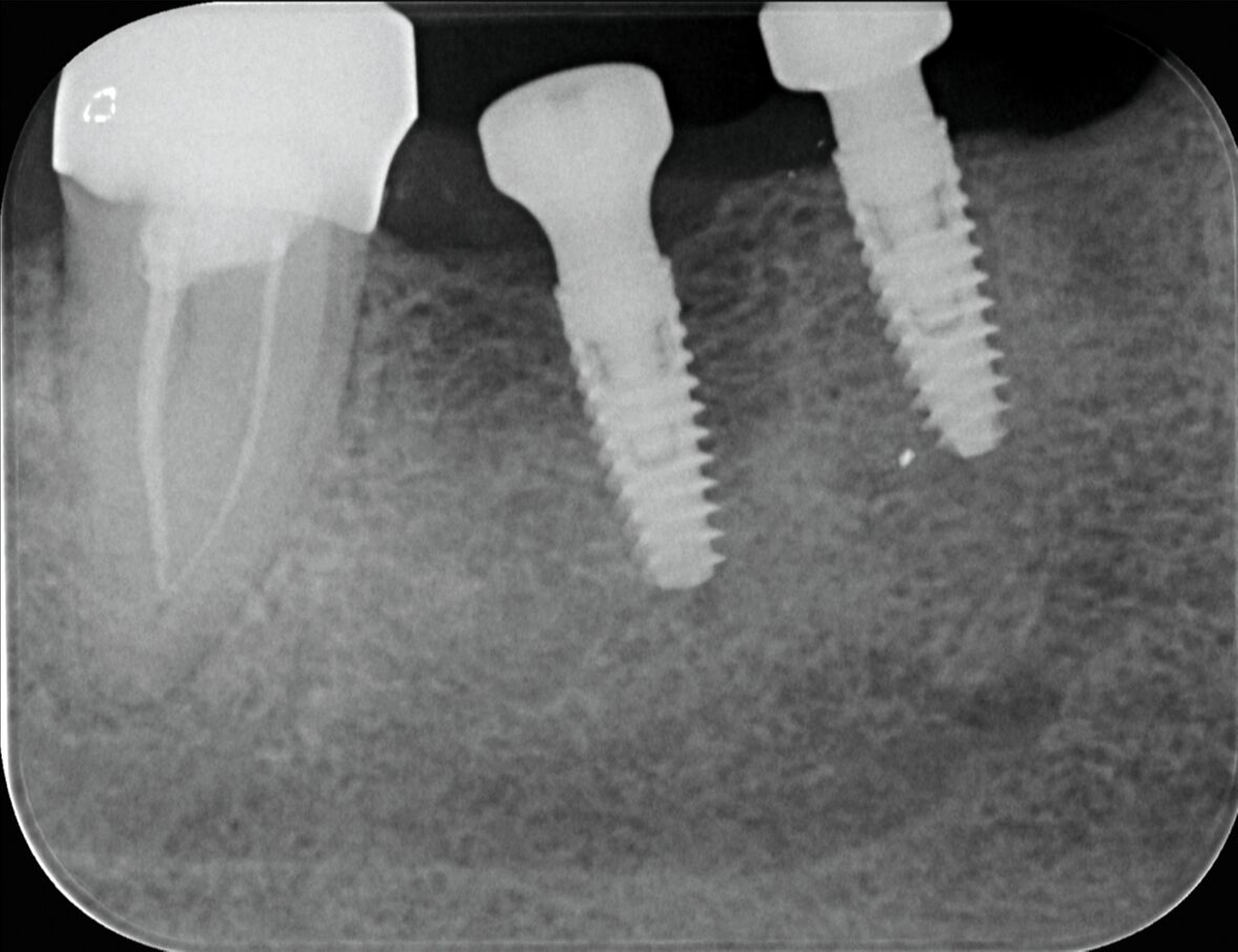

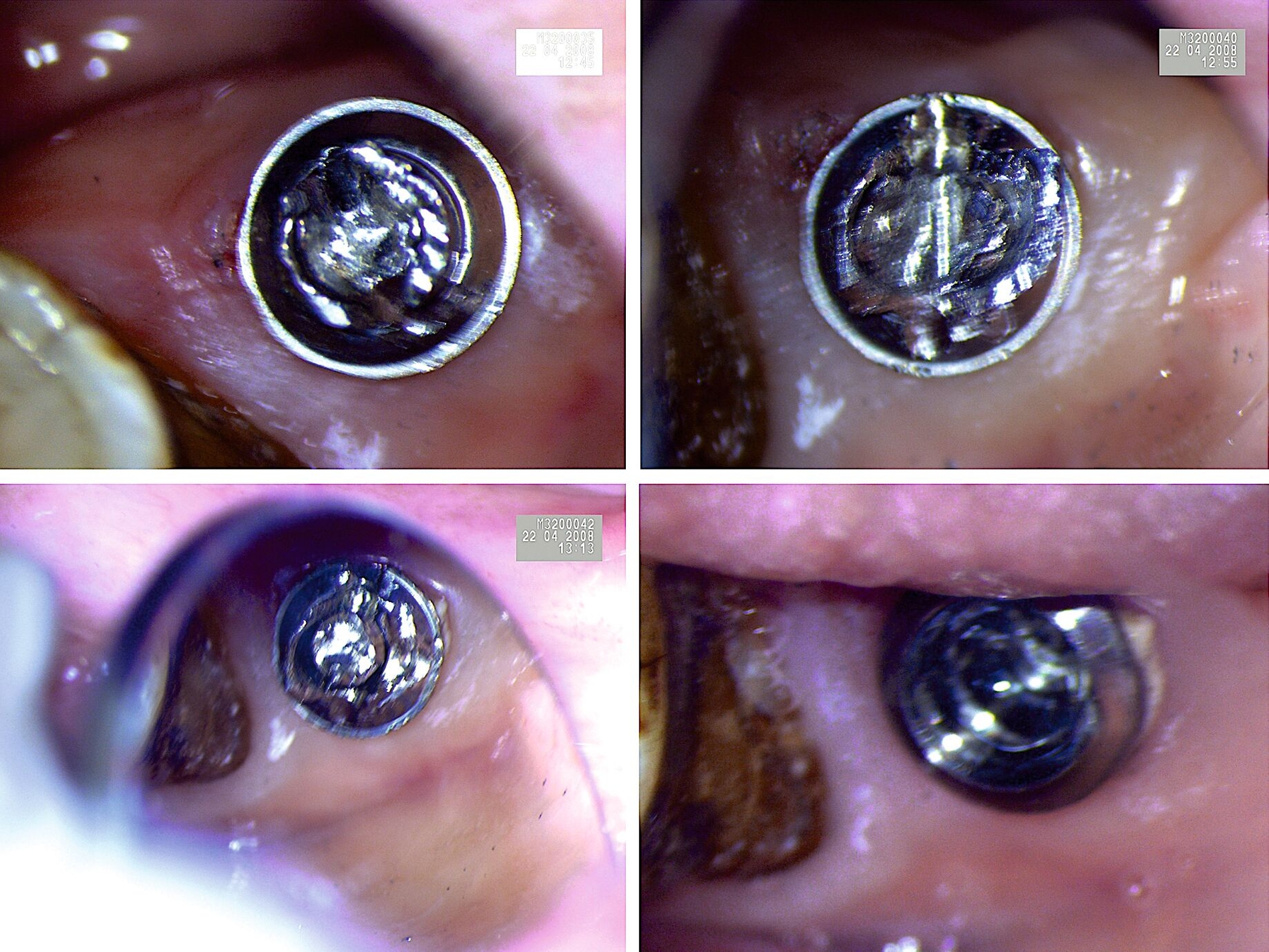

In diesem Fall kam es durch die Verwendung nicht originaler Komponenten zur Befestigung eines Langzeitprovisoriums zu einer Abnutzung des Konnektors im Schraubenkopf. Beim Versuch, das Provisorium im Rahmen der definitiven Abformung zu entfernen, ließ sich das Abutment nicht mehr lösen (Abbildung 5). Nach Abnahme des Kunststoffteils wurde zunächst versucht, eine Rille zur Aufnahme eines schlitzförmigen Schraubendrehers mithilfe eines kleinen Rundbohrers (zum Beispiel EKR-Bohrer) zu fräsen (Abbildung 5). Aufgrund der verbliebenen Grate war jedoch keine effektive Kraftübertragung möglich. Schließlich erfolgte eine zirkuläre Entgratung des Schraubenkopfs mit einem diamantierten Ultraschallinstrument gegen den Uhrzeigersinn. In der Folge ließ sich die Schraube durch kontinuierliche Linksdrehung erfolgreich aus dem Implantat entfernen (Abbildung 6).

Fall 4

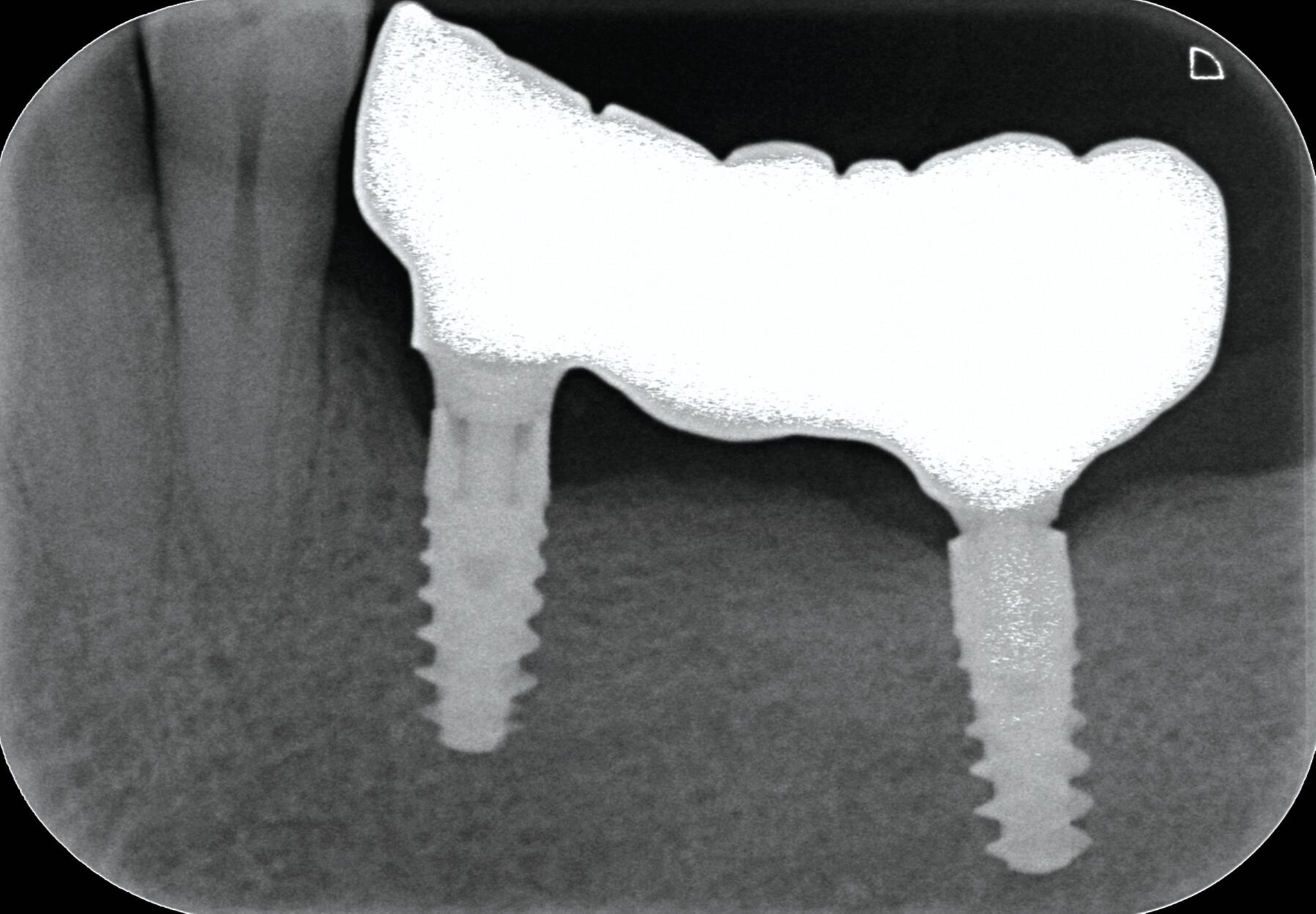

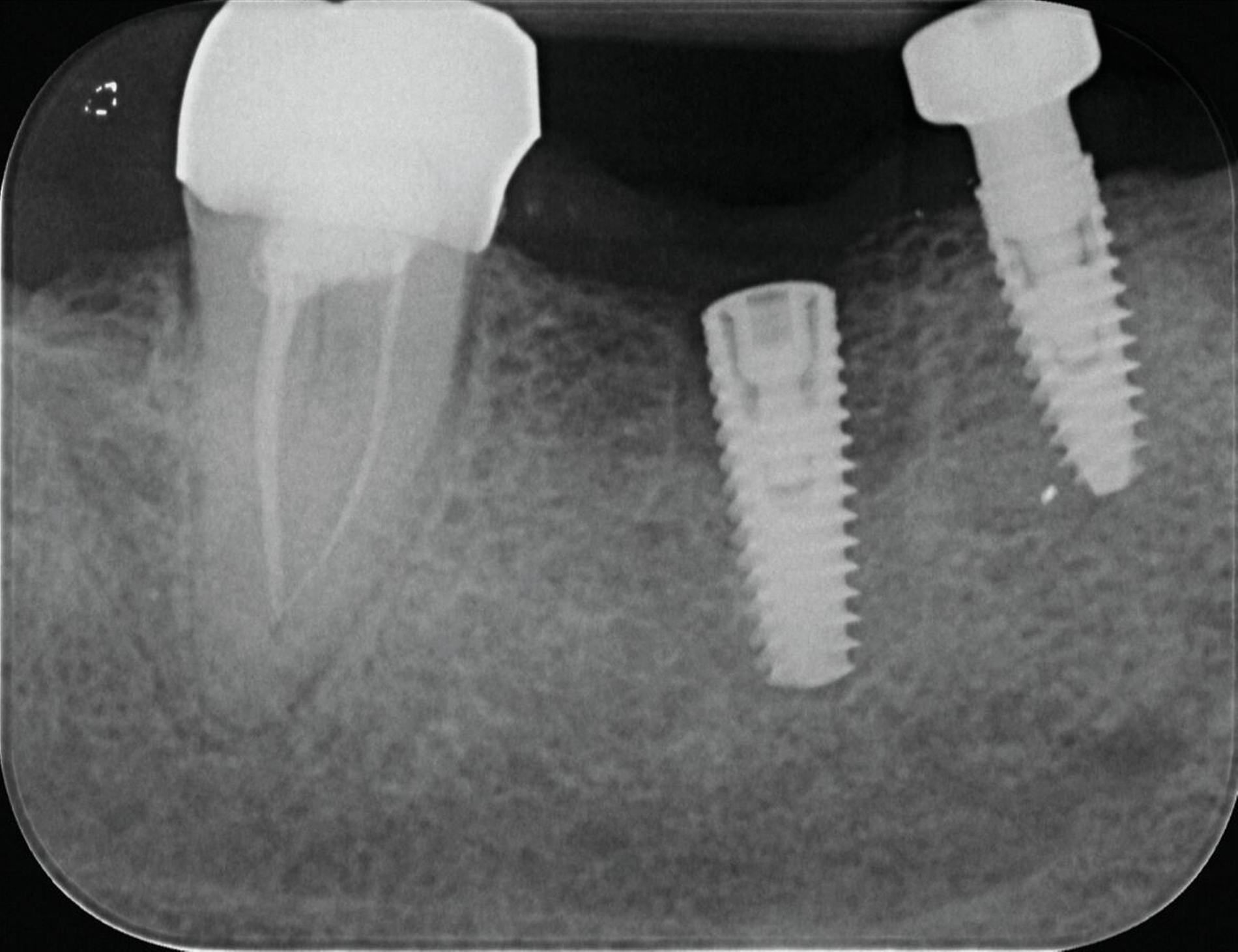

Hier kam es zum Verlust einer verschraubten Brückenkonstruktion auf einem neueren Implantatsystem (Abbildung 7). Vermutlich lag eine Kombination aus Überbelastung, unzureichender Passung, inadäquater Vorspannung oder der Verwendung nicht definitiver (zum Beispiel laborseitiger) Schrauben vor, die schließlich zum Bruch der Abutmentschrauben führte.

Glücklicherweise konnten die Schraubenfragmente im Implantat einfach entfernt werden. Mithilfe einer Wurzelkanaleingangssonde wurden sie unter dem Operationsmikroskop vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn gedreht und ohne weiteren Schaden aus dem Implantatinneren gelöst.

Fall 5

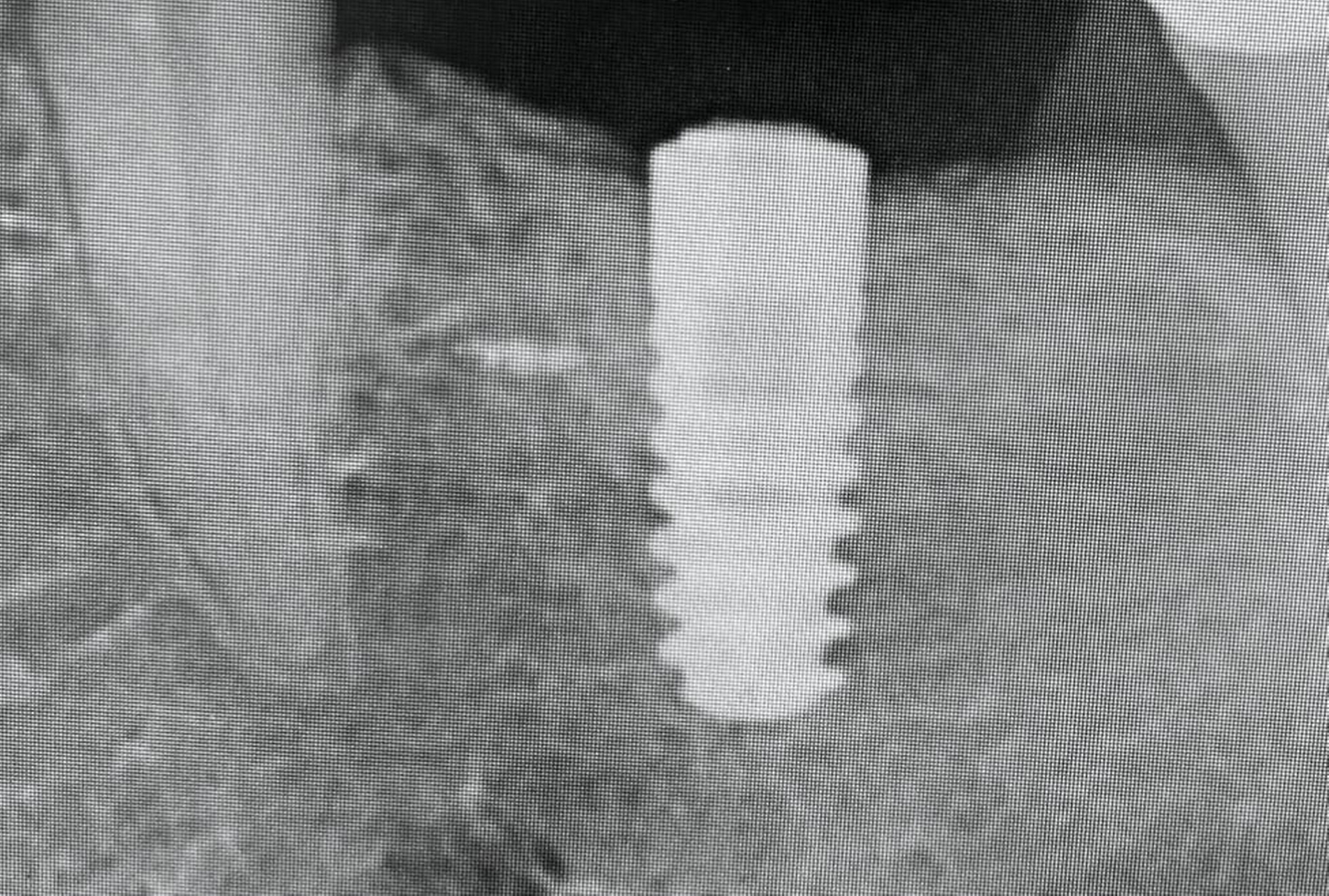

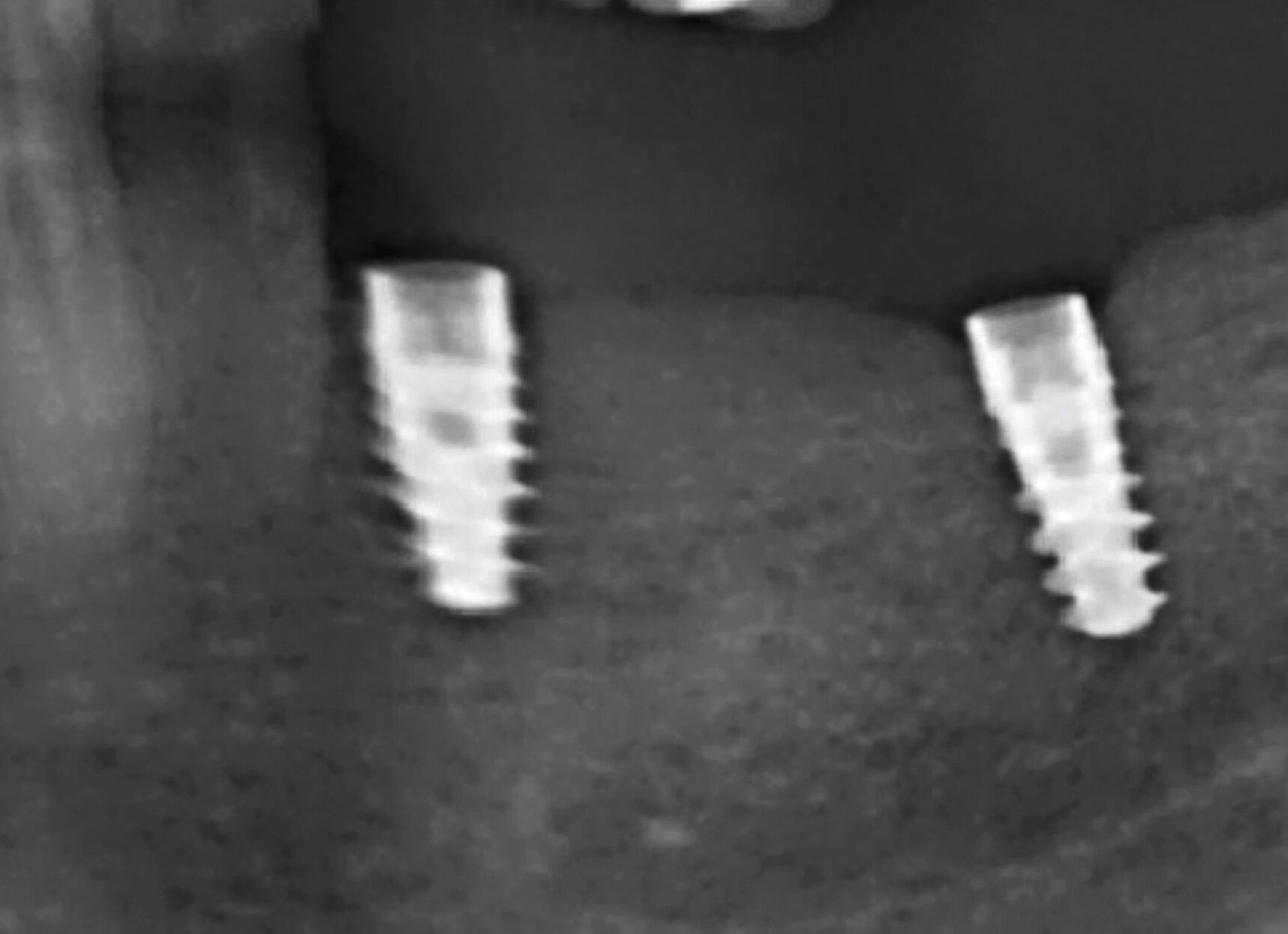

Im Implantatbereich regio 35 wurde eine abgebrochene Schraube diagnostiziert. Zum Zeitpunkt der Überweisung war die Integrität der Implantatschulter bereits kompromittiert, auch die Gewindegänge wiesen deutliche Schäden auf. Obwohl das Fragment radiologisch deutlich nach koronal überstand und somit zunächst als entfernbar erschien, zeigte sich bei der mikroskopischen Kontrolle, dass es fest auf dem Boden des Implantats aufsaß. Mehrere vorsichtige Mobilisationsversuche blieben erfolglos. Aufgrund der fortgeschrittenen Schädigung wurde das Implantat schließlich mithilfe einer passgenauen Trepanfräse entfernt und durch ein neues Implantat ersetzt (Abbildung 8).

Fall 6

Hier kam es zum Bruch des Gingivaformers während der Einheilphase. Das abgebrochene Schraubenfragment setzte sich im weiteren Verlauf auf dem Boden des Implantats ab. Vermutlich führte der Versuch, das Fragment mit einem Ultraschallinstrument zu mobilisieren, zu einer zusätzlichen Beschädigung des Innengewindes. Da alle konservativen Entfernungsversuche erfolglos blieben und die Wiederverwendbarkeit des Implantats nicht mehr gewährleistet war, wurde das Implantat entfernt und durch eine Neuimplantation ersetzt (Abbildung 9).

Diskussion

Die Entfernung gebrochener Abutmentschrauben stellt eine seltene, aber klinisch anspruchsvolle Situation dar. Während Lockerungen von Schrauben oder Abutments in sechs bis elf Prozent der Fälle auftreten [Katsavochristou und Koumoulis, 2019], liegt die Rate Schraubenfrakturen bei lediglich 0,6 Prozent. Ursächlich sind meist Überbelastung, Materialermüdung oder ein unsachgemäßer Umgang – auch die Verwendung generischer Ersatzteile kann das Risiko signifikant erhöhen, etwa durch Kaltverschweißung oder unzureichende Passung.

Ziel des Komplikationsmanagements ist stets, das Implantat möglichst unbeschädigt zu erhalten. Das Vorgehen richtet sich dabei nach dem Frakturtyp, der Lage des Fragments, den Zugangsmöglichkeiten und dem Implantatsystem. Schraubenbrüche oberhalb des Implantatniveaus sind in der Regel leichter zu handhaben, da die Fragmente meist direkt greifbar sind. Schwieriger wird es, wenn sich das Fragment tief im Implantatinneren befindet oder bereits auf dem Boden des Implantats aufsitzt – dort können Reibung und Kaltverschweißung ein einfaches Zurückdrehen unmöglich machen.

Eine Schraubenfraktur äußert sich klinisch typischerweise durch Lockerung der Suprastruktur. Zur Diagnostik gehören die direkte Sichtkontrolle, Palpation, Röntgendiagnostik mittels Zahnfilm oder OPG sowie der Vergleich mit intakten Komponenten desselben Systems. Auch das Tasten mit einem feinen Instrument kann Hinweise liefern. Ist das Implantat von Weichgewebe überwachsen, sollte dies zur Sichtoptimierung unter Lokalanästhesie möglichst atraumatisch entfernt werden.

Grundsätzlich sollten alle Entfernungsversuche ausschließlich unter Vergrößerung (Lupenbrille oder Mikroskop) und koaxialer Ausleuchtung erfolgen. Besonders bei der Arbeit unter dem OP-Mikroskop in indirekter Sicht über den Mundspiegel ist zu beachten, dass die beobachtete Drehbewegung spiegelverkehrt erscheint – eine wichtige Feinheit, die gerade bei eng sitzenden Fragmenten von entscheidender Bedeutung sein kann.

Als initiales Manöver hat sich der vorsichtige Versuch bewährt, das Fragment mit einer Wurzelkanaleingangssonde gegen den Uhrzeigersinn zu mobilisieren. Eine Drehung im Uhrzeigersinn ist unbedingt zu vermeiden, da sie das Fragment weiter in das Implantat hineindrücken und die Friktion erhöhen kann. Ist das Fragment bereits auf dem Implantatboden aufgesetzt, kann dies ein Zurückdrehen nahezu unmöglich machen.

Fazit für die Praxis

Brüche von Abutmentschrauben sind selten, erfordern aber ein strukturiertes, schonendes Vorgehen.

Frakturen oberhalb des Implantatniveaus sind meist einfacher zu behandeln als tiefliegende Fragmente.

Die initiale Entfernung ist immer unter Vergrößerung (Lupenbrille oder Mikroskop) und mit koaxialem Licht durchzuführen.

Nie im Uhrzeigersinn drehen! Fragmente sollten stets vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn mobilisiert werden.

Ultraschall und Bohrtechniken nur unter Sicht und mit geeigneten Instrumenten anwenden – andernfalls drohen Gewindeschäden.

Bei erfolglosen Versuchen: Termin neu planen und Kontakt zum Systemtechniker des Herstellers aufnehmen.

Renommierte Implantatsystem-Anbieter bieten Hilfsmittel, Spezialsets und Support – diese Optionen sollten genutzt werden.

Alternativen bei irreversibler Situation: Modifikation, Inaktivierung oder Explantation des Implantats.

Der Einsatz von Ultraschallinstrumenten (zum Beispiel ZEG) darf niemals blind und schon gar nicht ohne Sicht erfolgen. Auch eine mechanische Ausbohrung ohne geeignete Führung oder Spezialwerkzeuge birgt ein hohes Risiko der Beschädigung des Implantatinnengewindes. Solche Schäden können die prothetische Versorgung erheblich erschweren oder sogar eine Explantation notwendig machen. In Fällen, in denen eine Entfernung nicht gelingt, bestehen drei Optionen: die Modifikation der Implantatoberfläche zur Aufnahme einer Suprakonstruktion, das Inaktivieren des Implantats („buried“ oder „sleeping implant“) oder die vollständige Entfernung [Mizumoto et al., 2018; Raju et al., 2021].

Führt der primäre Mobilisierungsversuch nicht zum Erfolg, empfiehlt es sich, den Zugang temporär mit Teflonband oder Watte zu verschließen und die Behandlung neu zu terminieren. Parallel sollte der Systemtechniker des Herstellers kontaktiert werden. Etablierte Implantathersteller stellen häufig spezielle Extraktionssets, klinische Anleitungen sowie technische Unterstützung zur Verfügung – ein Angebot, das bei komplexen Fällen unbedingt genutzt werden sollte.

Literaturliste

Katsavochristou A and D Koumoulis: Incidence of abutment screw failure of single or splinted implant prostheses: A review and update on current clinical status. J Oral Rehabil 46:776-786, 2019.

Mizumoto RM, FZ Jamjoom and B Yilmaz: A risk-based decision making tree for managing fractured abutment and prosthetic screws: A systematic review. J Prosthet Dent 119:552-559, 2018.

Raju S, VV Nair, HK Karunakaran and NG Manjuran: Management of perishing implants with abutment screw fracture - A systematic review. J Indian Prosthodont Soc 21:229-239, 2021.