„First Data ist das Wichtigste!“

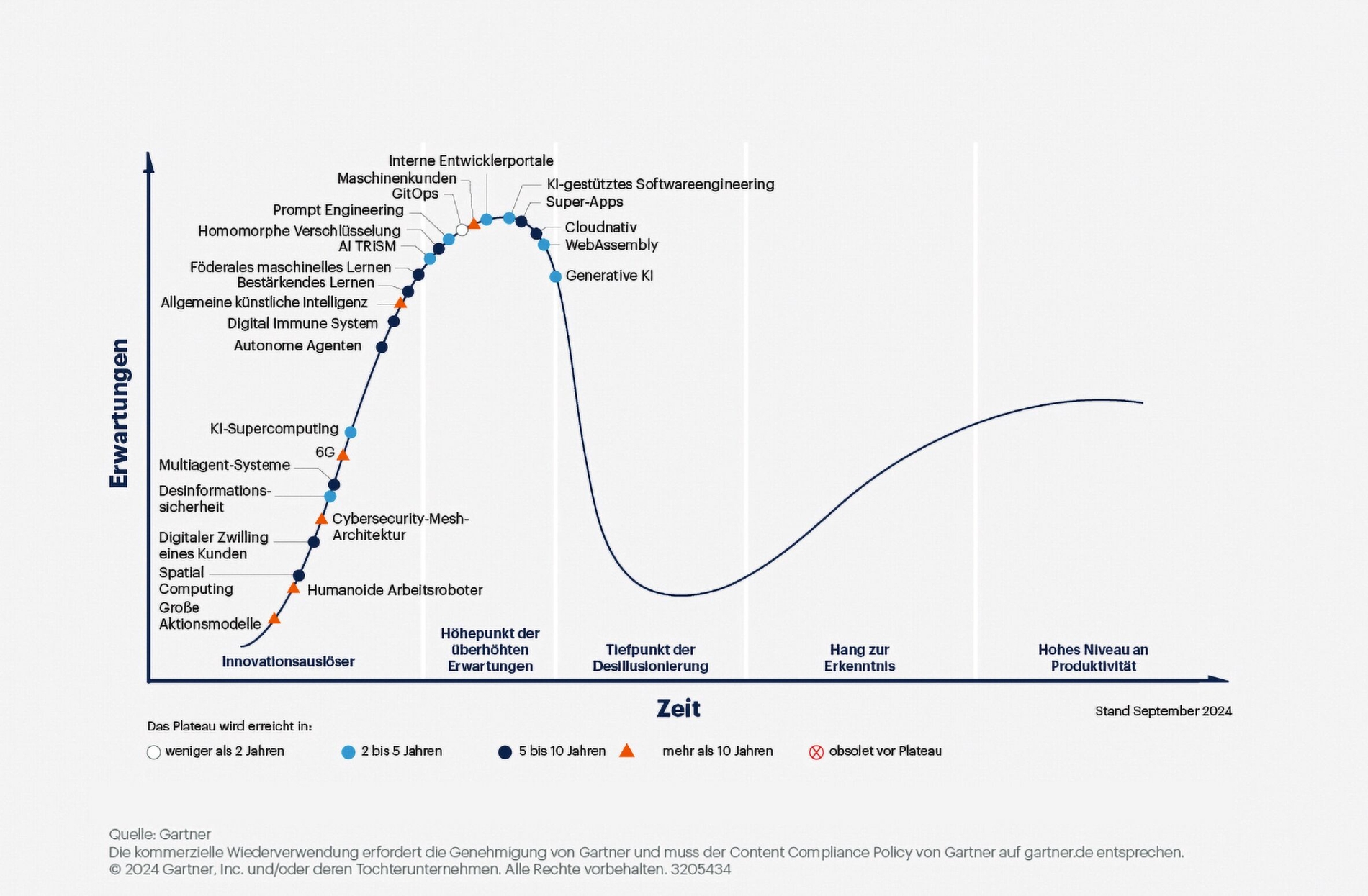

Herr Henrici, zur Einordung der Erwartungen und des Hypes um KI verweisen Sie auf den „Gartner Hype Cycle“ für neue Technologien (Grafik 1). Was steckt dahinter?

Christian Henrici: Alle großen technologischen Trends und Entwicklungen gehen mit diesem „Hype Cycle“ einher: Am Anfang steht ein Innovationstrigger. Ab da steigt die Erwartungskurve gewaltig an und explodiert förmlich bis zum Erwartungspeak, nach dem Motto: Die Erfindung kann alles, heilt alles, und wir brauchen – wie im Fall von künstlicher Intelligenz – vielleicht kaum noch zu arbeiten.

Dann stürzt die Kurve wieder ab, ins sogenannte Tal der Ernüchterung, und erreicht mit der Zeit den Tiefpunkt der Desillusionierung. Bei der KI stellten wir da die ersten Schwachstellen fest: Sie halluziniert und gibt durch Dateninzest oder Fehlinformationen verzerrte Ergebnisse aus. Danach steigt die Kurve zum zweiten Mal, jedoch nachhaltiger, dafür nicht mehr so steil, auf den „Hang zur Erkenntnis“, das Realitätsbewusstsein. Sie mündet letztendlich auf dem Produktivitätsplateau, wo KI hier und da Anwendung findet.

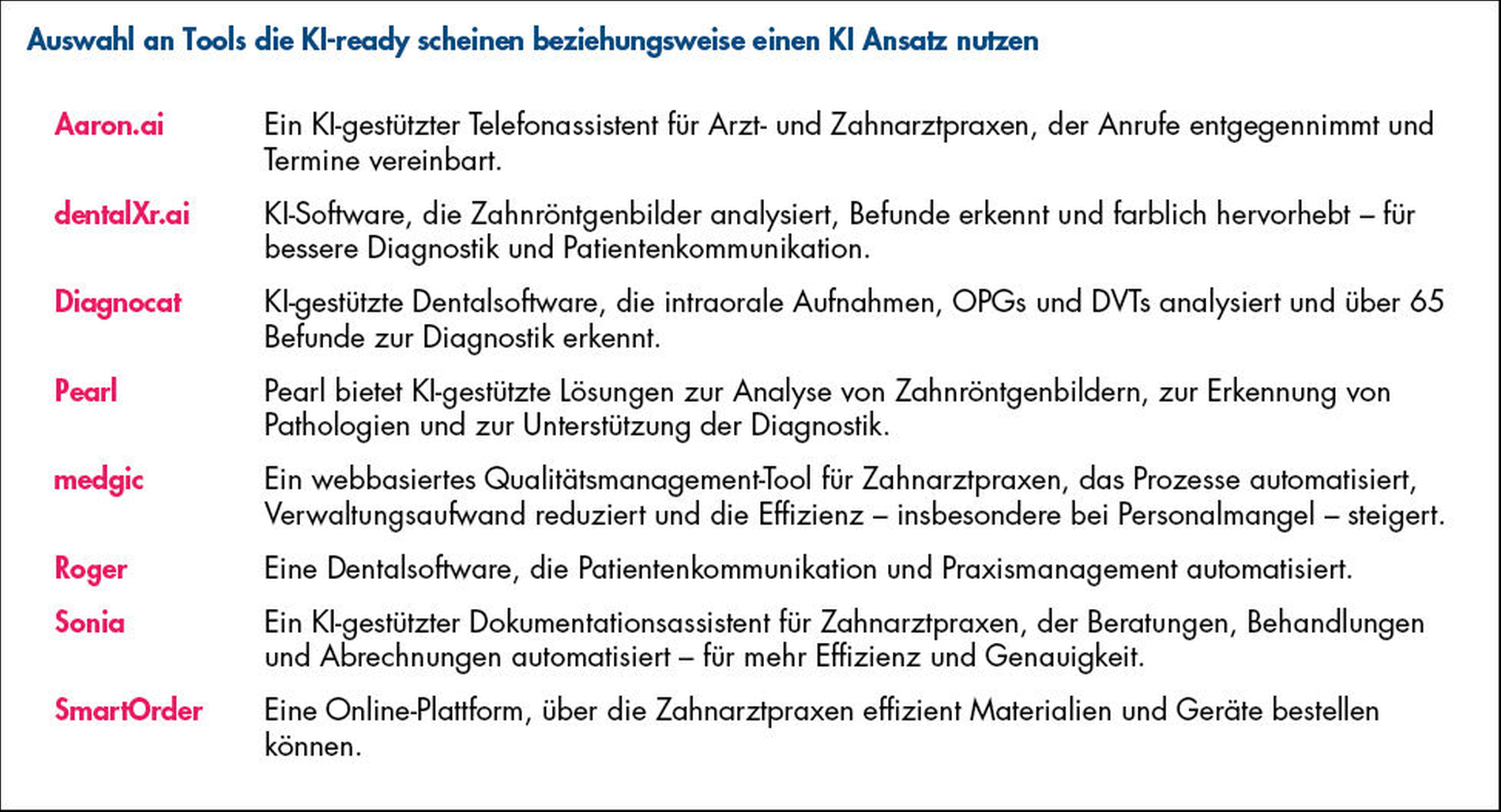

Und das können wir auch auf das momentane Potenzial in den Zahnarztpraxen übertragen. Dort ist KI noch lange keine eierlegende Wollmilchsau, sondern bietet bisher nur in Einzelanwendungen oder speziellen Tools in bestimmten Bereichen Unterstützung. Nicht zuletzt, weil Schnittstellen fehlen und Monopole existieren.

So schnell gibt es also nicht die „neue Kollegin KI“?

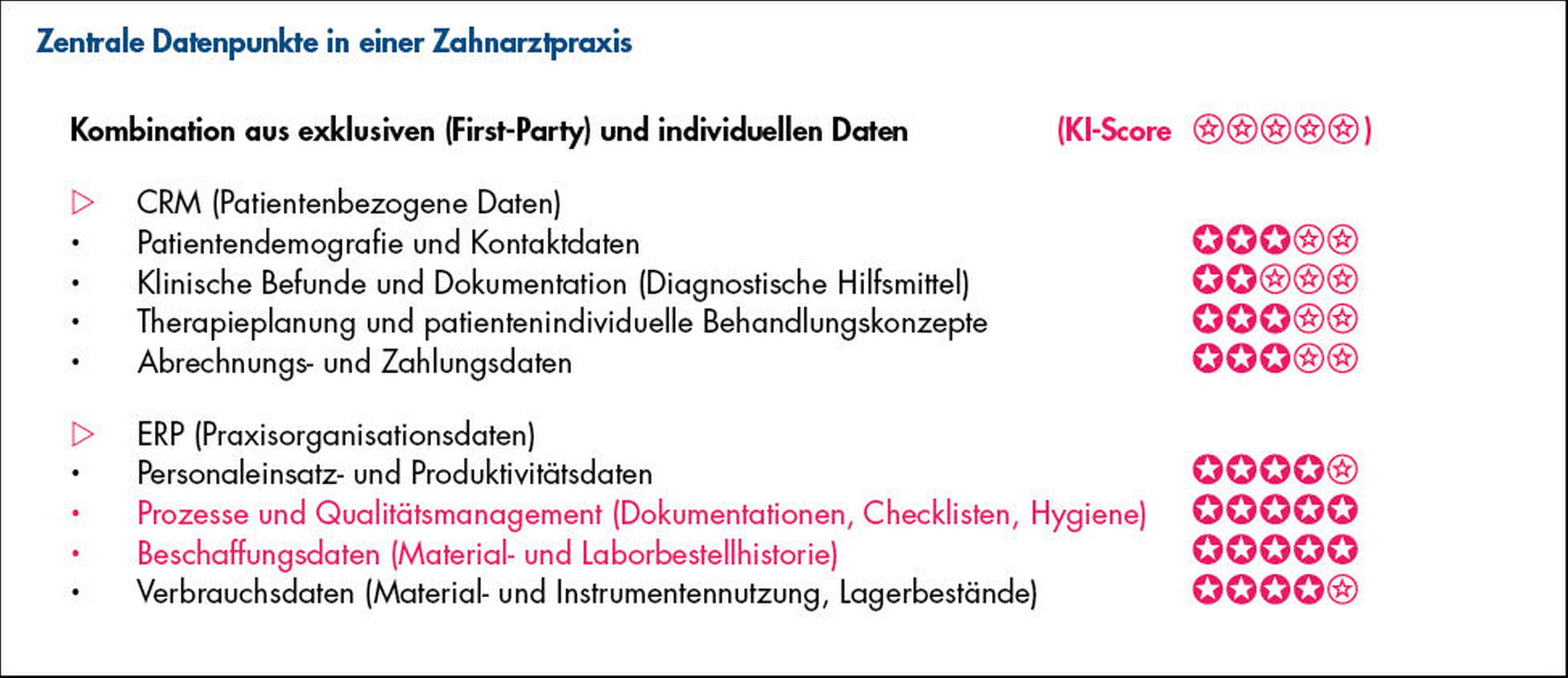

Nein, ganz sicher nicht. Stand jetzt kann KI nur in singulären Bereichen in den Praxen zum Einsatz kommen. Wir haben uns das genauer angesehen und in einer detaillierten Analyse mit Daten von 20 mittelgroßen und größeren Zahnarztpraxen durchdekliniert: Wo ist KI inzwischen sinnvoll einsetzbar und generiert einen konkreten Nutzen?

Nach der Auswertung durch unsere Datenanalysten und der Bewertung eines KI-Scores (Grafik 2) sehen wir das größte Potenzial im Qualitäts- und im Materialmanagement. KI-Programme können hier hervorragend Checklisten und Hygienepläne lesen und das Dokumentieren übernehmen. Sehr gut funktioniert das auch in der Lagerlogistik: Wer hier investiert und die Warenwirtschaft mit Verbrauchsmaterialien erfolgreich von einer KI checken und managen lässt, wird mittelfristig entlastet und spart im Durchschnitt 18 Prozent seines Kapitals, da beispielsweise die Verschwendung durch abgelaufene Produkte aufhört – mit KI optimiertem Warenmanagement geht das auf nahe null runter. Und die Mitarbeiter müssen nichts mehr suchen oder kontrollieren. Arbeitszeit wird gespart und kann anderswo eingesetzt werden. Hier kann man am ehesten erkennen, wie KI die Praxis entlastet.

Aber auch im Bereich der Personaleinsatzplanung kann sie wirklich unterstützen, indem sie Dienst- oder Urlaubspläne erstellt. Ich bekomme täglich Anrufe, ob man die verlorene ZFA nicht irgendwie mit KI ersetzen könne. Das geht jedoch leider nicht in diesem Umfang.

Wo sehen Sie Limitationen?

Wenn KI aktuell als Sparringspartner fungiert, indem sie Fragen beantwortet, können Praxen etwas dazugewinnen. Aber noch sind die Anwendungen praktisch nicht so weit, dass sie klinische Befunde und Dokumentationen zuverlässig abnehmen. Hier funktionieren sprachliche Interpretationen zum Teil nicht gut und die KI halluziniert. Auch, weil die meisten KI-Tools in Englisch trainiert sind und durch Übersetzung und Rückübersetzung Fehler und Ungenauigkeiten entstehen können.

Bei der Erstellung von individuellen Behandlungskonzepten und der Therapieplanung sehen wir ebenfalls noch keine effektive Anwendung. Luft nach oben gibt es bei der Verarbeitung von Patientendaten, deren Analyse sowie bei der Abrechnung und den Zahlungsdaten. Dabei sollte KI hier zeitnah die Teams entlasten können. Die Systeme sind aber noch nicht in der Lage, damit fehlerfrei umzugehen, vor allem fehlt es weiterhin an einheitlichen Schnittstellen für das Praxissoftwaresystem zu den KI-Programmen. Es gibt Monopole, siehe Microsoft und Google, ein schwieriges Thema. Der Verband Deutscher Dental-Software Unternehmen (VDDS) hat eine standardisierte Schnittstelle geschaffen, aber es ist nicht sicher, ob die für die angestrebten KI-Einsatzzwecke ausreicht. Außerdem gilt auch hier: Insgesamt kann KI nur so gut sein, wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Sind diese lückenhaft, veraltet oder qualitativ schlecht, wird dabei nichts Gutes herauskommen.

Worauf müssen Praxisinhaber achten?

First Data, das ist das Wichtigste! Also Datenqualität und -verfügbarkeit und deren Genauigkeit für die Programme. Es braucht sehr gute Erstdaten sowie wirtschaftliche Kennzahlen, um damit Praxisabläufe effektiv und korrekt zu analysieren und Nutzen aus der Anwendung zu ziehen.

Und das ist gleichzeitig die Voraussetzung für weitere Aufgaben der KI. Es kommt immer auf die Genauigkeit der KI-Lösung an und am Ende natürlich auch auf die Akzeptanz der Mitarbeiter für die Anwendungen. Man muss erst einmal investieren – damit meine ich ein Zeitkontingent und ein Budget –, um die Lösungen erfolgreich aufzusetzen. Dann wird man auf lange Sicht entlastet.

Insgesamt sollte man die Erwartungen also realistisch halten?

Unbedingt, ja. Auch, was das Einsparpotenzial angeht. Langfristig werden die Personalkosten sinken, da es nicht genug Fachkräfte gibt. Umgekehrt kosten die KI-Programme natürlich auch Geld, wie die gesamte Digitalisierung.

Wie relevant sind Verzerrungen – Stichwort Automatisierungsbias – für die Anwendungen in der Praxisorganisation?

Diese Automatisierungsbias ist ja eigentlich nichts Neues, den haben wir ja auch in der analogen und in der bisherigen digitalen Welt. Wir vertrauen der Maschine oder einem Softwareprogramm, weil wir wissen, dass eine Aufgabe immer auf die gleiche Weise reproduzierbar abgearbeitet wird. Das entlastet uns aber nicht von der Kontrolle des Ergebnisses – im Alltag zumindest einen Blick darauf zu werfen, ob das Ergebnis nach aller Erfahrung schlüssig erscheint. Das ist bei der KI nicht anders, wobei als zusätzlicher Moment der Unsicherheit hinzukommt, dass wir nicht wissen, wie die KI auf die Ergebnisse kommt. Aber wenn wir bei OPTI die KI-Tools testen und feststellen, dass sie sich für ihre Aufgabe gut eignen, dann können wir sie – mit den gemachten Einschränkungen natürlich – auch empfehlen.

Kann der Anwender etwas tun, um den KI-Einsatz zuverlässiger zu machen?

Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig ist die Qualität der Ausgangsdaten, mit denen die KI arbeiten soll. Wenn beispielsweise im Namensdatenfeld der Patientin in Klammern noch die Bemerkung „Tochter von XY“ steht, dann bringt das die KI durcheinander. Wir empfehlen daher – wenn immer es irgend geht – nicht unkontrolliert Daten aus dem PVS ins KI-Tool zu importieren, sondern die Datenbasis neu einzupflegen. Das macht am Anfang zwar etwas mehr Arbeit, zahlt sich aber im Ergebnis aus.

Das Gespräch führten Laura Langer und Benn Roolf.