„Mein Traum bleibt eine Praxis ohne restaurative Behandlung“

In den 1970er- und 1980er-Jahren brummte die Wirtschaft und die prall gefüllten Kassen der GKV ließen modernen Zahnersatz für alle zu. Es war die Zeit der Amalgamstraßen und ungebremsten Prothetikversorgung. Wie kamen Sie ausgerechnet in dieser Zeit auf die Idee, eine Praxis für präventive Zahnheilkunde zu gründen?

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf: Bereits während meines Studiums in Tübingen las ich mit großem Interesse das Quintessenz-Buch „Häusliche Mundhygiene“ von Prof. Peter Riethe, dem verstorbenen Leiter der Tübinger Abteilung für Zahnerhaltung und überzeugter Präventivzahnmediziner. Schon damals kam ich zu der Überzeugung, dass es einen besseren Weg geben musste als das übliche „Drill, Fill and Bill“. Es konnte nicht sein, dass die Natur uns ein wunderbares orales System schenkt und sich dies nur für beschränkte Zeit und mit erheblichem restaurativem Aufwand erhalten lässt. Das musste auch anders gehen: Mein Traum war eine Praxis ohne restaurative Behandlung.

Pionier der zahnmedizinischen Prävention

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf gehörte zu den Pionieren der zahnmedizinischen Prävention, als er 1979 in Eislingen eine Prophylaxe-Praxis eröffnete. Inspiriert von den Studien von Axelsson & Lindhe wollte er die Zähne seiner Patienten mittels professioneller Zahnreinigungsprotokolle künftig lebenslang erhalten – restaurationsfrei. Der Anspruch war hoch, doch Bastendorf konnte einen beachtlichen Teil davon einlösen, wie die von ihm publizierten Langzeitdaten aus seiner Praxis zeigen.

Einst als Exot belächelt und nicht selten auch angefeindet, hat ihm die Geschichte in eindrucksvoller Weise recht gegeben: Die zahnmedizinische Prävention hat zu einem einst nicht für möglich gehaltenen Kariesrückgang in Deutschland geführt und gilt heute als in der Medizin beispielloses Erfolgsmodell. Auf dem 6. Deutschen Präventionskongress der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin (DGPZM) am 16. Mai in Hamburg wurde Dr. Klaus-Dieter Bastendorf mit der goldenen Ehrennadel der Bundeszahnärztekammer ausgezeichnet.

Wie haben Sie begonnen, die Idee umzusetzen?

In meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Tübingen organisierten wir zunächst eine präventive Betreuung für Kinder – in diesem Bereich ließ sich ein kontrollorientiertes Wiedereinbestellungsprocedere gut einüben. Eine solches Konzept konnte ich dann auch als Assistent in der Praxis Dr. Werner Rieker in Eislingen integrieren. In meiner eigenen Praxis startete ich 1979 mit nur einem Behandlungszimmer. Dazu richteten wir zwei Prophylaxe-Zimmer ein, in denen ich sofort begann, ein individual-prophylaktisches Konzept zu etablieren.

Sehr hilfreich und prägend waren für mich die Veröffentlichungen von Per Axelsson und Jan Lindhe und meine Hospitation an der Universität Göteborg im Jahr 1980. Damals legte ich für mich folgende Ziele fest:

Meine beiden Töchter sollen lebenslang oral gesund bleiben.

Ich will mein Geld mit der Gesundheit meiner Patienten verdienen, nicht mit ihrer Krankheit.

Meine Praxisphilosophie lautet: 99–77–22, bei 99 Prozent meiner Patienten sollten im Alter von 77 Jahren noch 22 funktionsfähige Zähne vorhanden sein.

Ich will die von Axelsson und Lindhe gezeigte Wirksamkeit eines konsequenten Prophylaxe-Programms unter Praxisbedingungen reproduzieren.

Und schließlich will ich beweisen, dass eine präventive Praxis auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann.

Jemand, der gegen den Strom schwimmt, hat es meist nicht leicht. Mit welchen Schwierigkeiten hatten Sie zu kämpfen?

Probleme gab es auf vielen Ebenen und mein Weg war besonders zu Beginn sehr mühsam und steinig. Das begann bei meinem Team, denn es war nicht einfach, meine Mitarbeiterinnen von der Notwendigkeit der Prävention zu überzeugen. Auch war damals kein Personal mit Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten auf dem Gebiet der oralen Prophylaxe verfügbar. Ich musste von Beginn an selbst für die Ausbildung sorgen. Das habe ich über ein praxisinternes Fortbildungsprogramm umgesetzt, das bei uns bis heute ergänzend zu externen Kursen sehr konsequent gepflegt wird. Das erreichte Ausbildungsniveau lassen wir uns durch eine Prüfung am Zentrum für Zahnärztliche Fortbildung (ZFZ) in Stuttgart bestätigen. Wir sind die Praxis, die dort die meisten Dentalhygienikerinnen hat ausbilden lassen.

Schwierig war zunächst auch, die meist skeptischen Patientinnen und Patienten für die präventive Zahnmedizin zu gewinnen. In den ersten Jahren haben wir eine noch nicht konsequent systematisierte Individualprophylaxe als Kassenleistung erbracht. Später führten wir ein erheblich verbessertes und zeitintensiveres strukturiertes Konzept als Privatleistung ein. Bei dieser Umstellung verloren wir rund 50 Prozent unserer Patienten.

Aus der Kollegenschaft und den Standesorganisationen gab es teils besonders heftigen Gegenwind. Es gab Kolleginnen und Kollegen, die mich als „Nestbeschmutzer“ bezeichneten. Meine ersten Fachbeiträge zum Thema Prävention wurden mit dem Hinweis publiziert, dass sie „nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln“. Das ging so weit, dass man drohte, mir die Kassenzulassung zu entziehen, mit der Begründung, ich würde Kassen-feindliche Schriften verbreiten. Konkret hatte ich meinen Patienten neben dem Aufklärungsgespräch schriftliche Informationen überreicht, um sie über Prophylaxe als Privatleistung zu informieren.

Trotz aller Widerstände sind Sie Ihren Weg unbeirrt weitergegangen. Die erste Frage nach dem Erfolg Ihres Konzepts gilt natürlich Ihren Töchtern …

Beide sind bis heute kariesfrei und ohne gingivale Erkrankungen.

Und wie sieht es mit den Patientinnen und Patienten aus?

Die präventiven Ziele – insbesondere die angestrebte Referenzzahl 99–77–22 – haben wir ebenfalls weitgehend erreicht. Bereits im Jahr 2000, also vor 25 Jahren, hatten unsere 65- bis 74-jährigen Patienten („jüngere Senioren“, n = 90), die seit durchschnittlich 13 Jahren in unserer Praxis präventiv betreut worden waren, im Mittel noch 18 eigene Zähne (M-T: 9,9)[Bastendorf, 2001]. Bei 105 Patienten im Alter von durchschnittlich 36 Jahren, die seit ihrem sechsten Lebensjahr bei uns systematisch präventiv betreut wurden, gingen über einen Zeitraum von 29 Jahren sechs Zähne (bei vier Patienten) verloren, im Durchschnitt 0,06 Zähne pro Patient [Bastendorf & Bartsch, 2012]. Bei allen war auch der parodontale Zustand gut, der PSI-Code lag bei keinem über 3 [Bastendorf & Bartsch, 2012].

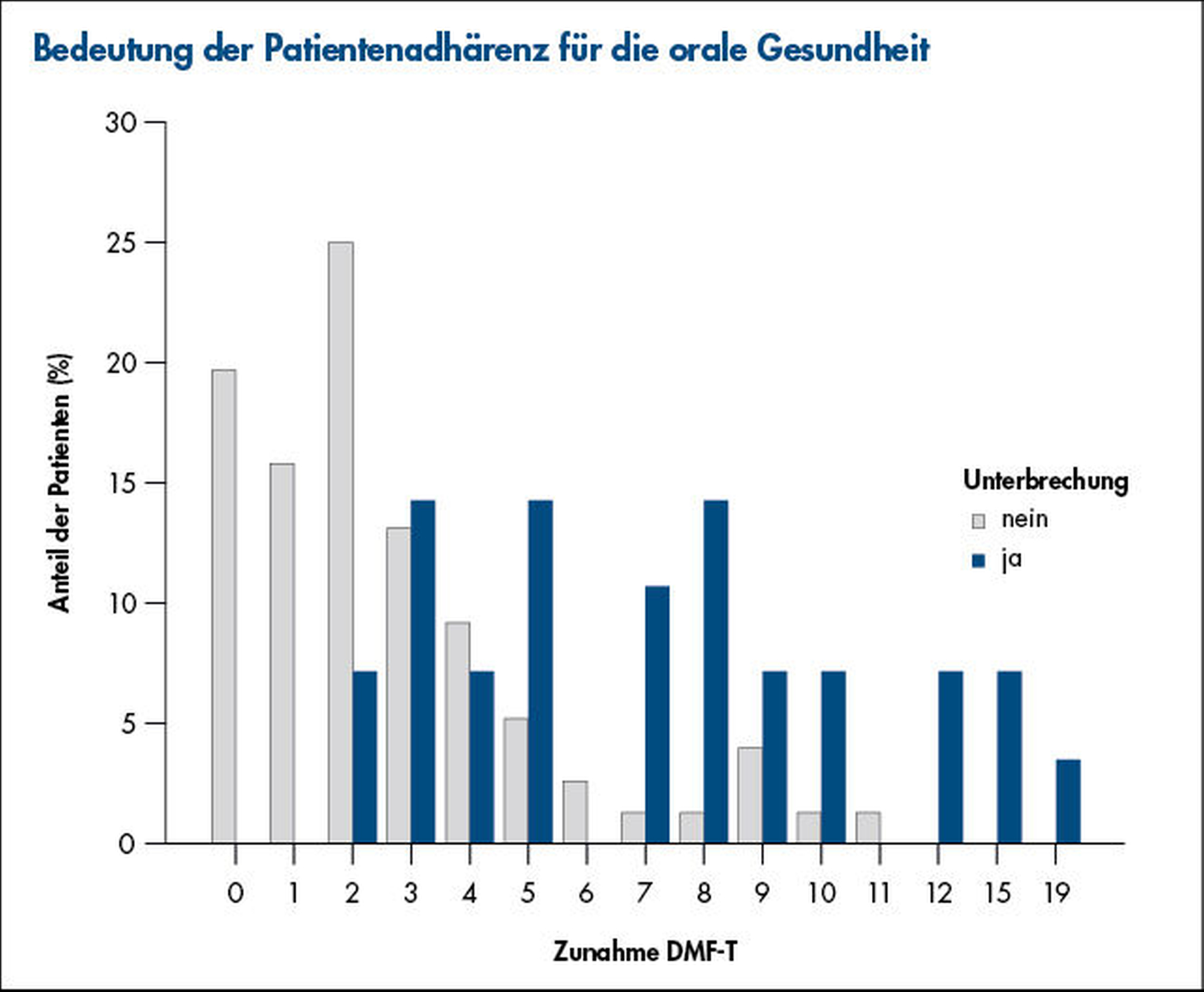

Eine zweite Studie zeigt sowohl für den DMF-T-Wert als auch für den Parodontalen Screening Index (PSI) einen klaren Trend: Patienten mit kontinuierlichem Prophylaxe-Recall zeigen signifikant weniger Pathologien als solche mit Unterbrechungen in der präventiven Betreuung (Abb. 1) [Bastendorf & Bartsch, 2012]. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Compliance. Wie auch Axelsson & Lindhe und mein Kollege Dr. Lutz Laurisch eindrucksvoll gezeigt haben, lassen sich beste Ergebnisse nur mit einer strukturierten und kontinuierlichen Prophylaxe-Betreuung von klein auf erreichen [Bastendorf & Laurisch, 2009; Axelsson et al., 2004].

Sie haben in Ihren Studien eine rekordverdächtige Quote von über 90 Prozent vollständig adhärenter Patientinnen und Patienten ausgewiesen. Wie haben Sie das geschafft?

Neben der „intrinsischen Adhärenz“ durch die Patienten ist ein streng von der Praxis verwaltetes Recallsystem – ich nenne das mal „extrinsische Compliance“ – ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Prävention. Die Praxis kann viel tun, um den Patienten zum Dranbleiben, zur Verbindlichkeit bei der Einhaltung von Terminen, aber auch in der häuslichen Mundhygiene zu motivieren. Dazu gehört natürlich auch ein vertrauensvolles Miteinander von Patienten und Behandlern. Jeder Patient ist individuell – von den biologischen Voraussetzungen in der Mundhöhle über die notwendigen Behandlungen und Recallzyklen bis hin zur häuslichen Mundhygiene. Wenn wir das in der Praxis richtig aufgreifen, dann erhöht sich auch die Adhärenz.

Kann man das Konzept verallgemeinern? Ist diese Prävention für alle möglich?

Prinzipiell bin ich überzeugt, dass ein sehr großer Teil aller Patienten mit strukturierter Prophylaxe bis ins hohe Alter zahngesund bleiben könnte. Aber unsere Patientenstichprobe repräsentiert nicht die Durchschnittsbevölkerung. Bei unserer Klientel handelt es sich um Patienten, die an ihrer Gesundheit interessiert sind und die in der Lage sind, unsere präventiven Leistungen zu honorieren. Ich will aber ausdrücklich betonen: Die finanzielle Möglichkeit zur privaten Zahlung ist sicher eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für Mundgesundheit – ohne die „intrinsische Adhärenz“ und die Mitarbeit bei der häuslichen Mundhygiene geht es nicht. Diese selektive Patientenklientel haben wir uns über lange Jahre hinweg erarbeitet.

Wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus? Lohnt sich eine Prophylaxe-Praxis?

Ja die Prophylaxe funktioniert auch wirtschaftlich. Mehr als die Hälfte unseres Praxisumsatzes wird über präventive Leistungen erzielt.

Ihre Tochter Dr. Nadine Strafela-Bastendorf hat im Jahr 2012 Ihre Praxis übernommen. Führt sie das Konzept weiter?

Ja, in der Praxis meiner Tochter gibt es weiterhin ein Behandlungs- und zwei Prophylaxe-Zimmer. Bei uns arbeiten zwei Dentalhygienikerinnen, eine in Vollzeit, die andere halbtags, plus drei Prophylaxe-Assistentinnen. Die DH-Zahnarzt-Relation entspricht damit dem in Schweden üblichen Schlüssel. Es gibt heute viele Tage ohne restaurative Behandlungen. Dann werden auch im Behandlungszimmer systematische Prophylaxe-Behandlungen durchgeführt.

Was wird heute in der Praxis Ihrer Tochter anders gemacht?

Vom Ablauf her orientieren wir uns immer noch an der „Recallstunde“ von Lindhe. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse und der technische Fortschritt haben zu einem sehr individuellen, systematischen Ablauf der Prophylaxesitzung geführt. Die wesentlich verbesserten individuellen Diagnosen sind die Grundlage für eine gezielte prophylaktische Behandlung unserer Patienten. Die Möglichkeiten der Information, Instruktion und Motivation zur häuslichen Mundhygiene einschließlich deutlich verbesserter Hilfsmittel sind vielfältiger und stark verbessert worden. Heute stehen für das Biofilm- und Zahnsteinmanagement bessere und einfachere Hilfsmittel zur Verfügung. Das Anfärben der Beläge wird heute grundsätzlich durchgeführt, nicht nur wie früher zur Instruktion und Motivation der Patienten, sondern auch um eine perfekte Biofilmentfernung sicherzustellen. Und die Recallintervalle werden heute risikoorientiert individuell festgelegt.

Seit der Präsentation der DMS 6 mit all den dokumentierten Fortschritten in der Zahngesundheit ist die Prävention in aller Munde. Doch wie geht es jetzt weiter? Was ist noch an Potenzialen zu heben?

Da ist noch jede Menge Luft nach oben. Die Erfolge betreffen ja in erster Linie die Zurückdrängung der Karies. Der logische nächste Schritt besteht darin, nun auch die Parodontitisprävention für die Erwachsenen und Senioren voranzutreiben. Auch hier bietet die systematische Prophylaxe ausgezeichnete Möglichkeiten, Parodontitis vorzubeugen. Besonderes Gewicht erhält das Thema durch die systemische Kopplung der Parodontitis an schwere Allgemeinerkrankungen: Wer Parodontitis vorbeugt, vermeidet das durch Bakteriämien in den Körper eingetragene inflammatorische Potenzial und senkt damit auch Risikofaktoren für andere Erkrankungen. Das ist insbesondere für die Senioren eine wichtige Botschaft. Wenn diese Zusammenhänge immer mehr Patienten bewusst werden, dann wird das auch die Nachfrage nach Prophylaxe verstärken.

Welchen Tipp würden Sie Praxisinhabern geben, die gern mehr Prophylaxe anbieten wollen?

In erster Linie würde ich empfehlen, für die Prophylaxe systematisch gestaltete Prozesse in der Praxis aufzusetzen – die vielfach noch isoliert stattfindende PZR sollte in eine systematische Prophylaxe mit Diagnostik, Risikoabschätzung, individueller Interventionsplanung und Recallmanagement migriert werden. Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung sind qualifiziertes Personal, eine zielführende Kommunikation im Team und mit den Patienten, eine geeignete Praxisausstattung und eine stringente Organisation einschließlich des Recalls. Ganz wichtig: Nehmen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Patienten mit, kommunizieren Sie aktiv die Chancen, die systematische Prophylaxe bietet. Es lohnt sich.

Das Gespräch führten Dr. Jan Koch und Benn Roolf.

Literaturliste

Axelsson P, Nystrom B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J Clin Periodontol. 2004;31(9):749-57. Epub 2004/08/18. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15312097.

Bastendorf KD. Professionelle Praxisprophylaxe ein Leben lang - auch über 65-Jährige profitieren davon. Quintessenz Zahnmedizin. 2001;52(12):1267-71.

Bastendorf KD, Laurisch L. Langzeiterfolge der systematischen Kariesprophylaxe. Dtsch Zahnarztl Z. 2009;64(9):548-57.

Bastendorf KD, Bartsch A. Langzeiterfolge der Praxis-Prophylaxe nach 30 Jahren Recall. Oder: Chinesische Verhältnisse für Deutschland? - Eine Antwort auf Rüdiger Saekel. Prophylaxe Impuls. 2012;16(2):62-9.

Bastendorf KD. Dreißig Jahre zahnärztliche Praxisprophylaxe in Deutschland am Beispiel einer spezialisierten Prophylaxepraxis. Prophylaxe Impuls. 2013;17:88-91.