KI-basierte Sprachdokumentation

Sprachdokumentationssysteme kombinieren Spracherkennung, Sprachverständnis und die Texterzeugung: Dabei wandelt die Spracherkennung (Automatic Speech Recognition – ASR) zunächst die gesprochene Sprache in Text um. Anschließend analysiert Künstliche Intelligenz den Inhalt, erkennt medizinische Fachbegriffe, identifiziert Zusammenhänge und strukturiert Informationen (Natural Language Understanding – NLU). Im dritten Schritt werden daraus im Rahmen der Texterzeugung (Natural Language Generation – NLG) strukturierte Berichte oder patientenfreundliche Erklärungen generiert.

Dank moderner neuronaler Netze, insbesondere der Transformer-Architektur (zum Beispiel GPT, BERT), sind diese Systeme heute in der Lage, kontextsensitiv zu arbeiten. In der Zahnmedizin können sie sowohl zahnärztliche Fachsprache verstehen als auch standardisierte Terminologien wie SNODENT oder ICD-Codes korrekt anwenden.

Das Potenzial für die Zahnarztpraxis

Diese Anwendungen sind in der Praxis bereits heute vorhanden oder denkbar:

Vor der Behandlung: automatisierte Erfassung der Anamnese, Hervorhebung von Risikofaktoren (zum Beispiel Gerinnungsstörungen, Herzklappenersatz), Vorstrukturierung der Patientendaten

Während der Behandlung: Live-Mitschnitt der Untersuchung, automatische Zuordnung zahnbezogener Parameter (Sondierungstiefen, Lockerungsgrade, Blutungen), Integration in digitale Befundblätter, gleichzeitige Nutzung für Abrechnungsvorlagen

Nach der Behandlung: Automatische Erstellung von Arztbriefen, Kostenvoranschlägen und Patienteninformationen, standardisierte Dokumentation für Gutachten oder Versicherungen

Die erwarteten Vorteile liegen auf der Hand: eine deutliche Zeitersparnis bei der Dokumentation, Vollständigkeit und höhere Einheitlichkeit der Einträge, Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Reduzierung von Dokumentationsfehlern.

Praktische Umsetzung im Praxisalltag

In der Praxis wird ein KI-gestütztes Sprachdokumentationssystem in der Regel folgendermaßen eingesetzt: Der Zahnarzt trägt während der Behandlung oder im Gespräch mit dem Patienten ein Headset oder nutzt ein fest installiertes Mikrofon am Behandlungsstuhl. Das System hört kontinuierlich mit. Der Patient muss über die Nutzung informiert werden. Dabei transkribiert das System das Gesagte sofort und zeigt es auf einem Bildschirm an. Abschnitte wie „Anamnese“, „Befund“ oder „Therapie“ werden automatisch erkannt und zugeordnet.

Damit die Dokumentation mit der Spracherkennung vollständig und korrekt ist, muss der Zahnarzt klar und präzise sprechen – zum Beispiel: „Zahn 16 distal approximal Karies, Therapie: Kompositfüllung geplant“. Dabei können Korrekturen oder Formatierungen per Sprachbefehl durchgeführt werden, zum Beispiel „lösche den letzten Satz“ oder „füge Diagnose hinzu“. Am Ende überprüft der Zahnarzt den generierten Text, nimmt nötige Korrekturen vor und speichert den Eintrag direkt in der Patientenakte.

Moderne Systeme können normal gesprochenen Inhalt problemlos bewältigen – solange die Informationen enthalten sind. Es ist nicht nötig, besonders strukturiert oder „in Absätzen“ zu sprechen. Allerdings muss das Gesprochene detailliert genug sein – die KI kann nur transkribieren, was auch gesagt wird. Während der Befundung und Therapie muss daher parallel zur zahnärztlichen Tätigkeit oft sehr ausführlich gesprochen werden – was für Behandler und Patienten gleichermaßen initial irritierend sein kann.

Zu beachten bei der Nutzung von KI-Systemen zur Dokumentation

Beim Einsatz von KI-gestützter Sprachdokumentation gelten strenge rechtliche Anforderungen:

DSGVO-Konformität: Patientendaten sind besonders schützenswert. Es muss eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) mit dem Anbieter geschlossen werden. Die Daten sollten ausschließlich innerhalb der EU oder in Ländern mit einem gleichwertigen Schutzniveau verarbeitet werden.

Datensparsamkeit: Nur notwendige Daten erheben und verarbeiten, Audioaufnahmen (wenn möglich) direkt nach der Transkription löschen.

Sicherheit: Eine verschlüsselte Datenübertragung (TLS/SSL) und die sichere Speicherung (AES-Verschlüsselung) sind Pflicht.

EU AI Act: Auch Systeme für die medizinische Dokumentation werden voraussichtlich als „High-Risk AI“ eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Anbieter strenge Vorgaben zur Transparenz, Risikobewertung, Qualitätskontrolle und menschlichen Aufsicht einhalten müssen. Zahnärzte sollten sicherstellen, dass ihr Anbieter diese Anforderungen nachweislich erfüllt.

Dokumentationspflicht: Praxisinhaber sollten eine interne Richtlinie zum KI-Einsatz erstellen, Verantwortlichkeiten definieren und regelmäßige Überprüfungen (Audits) durchführen.

Patienteninformation: Ihre Patienten müssen über den Einsatz von KI zur Dokumentation informiert werden – schriftlich und mit Einverständniserklärung.

Schulung: Anwenderinnen und Anwender – Zahnärzte und Personal – müssen nachweislich kompetent im Umgang mit der KI sein. Etwaige Schulungen sollten dokumentiert werden.

Herausforderungen und Risiken

Datenschutz & Recht: Die strikte Einhaltung der DSGVO, der Abschluss einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) und die Datenverarbeitung innerhalb der EU sind unverzichtbar (siehe Infokasten).

Genauigkeit & Patientensicherheit: Jede Fehldeutung kann falsche Diagnosen oder Behandlungsentscheidungen nach sich ziehen. Eine Kontrolle durch den Behandler ist Pflicht.

Technische Stabilität: Zu lange Latenzzeiten oder Systemausfälle können den Praxisablauf stören.

Bias in Trainingsdaten: Falls Modelle nicht auf zahnmedizinische Fachsprache optimiert sind, steigt die Fehlerquote.

Integration: Fehlende Schnittstellen zur Praxissoftware schmälern den Nutzen erheblich.

Kosten & Schulung: Die Systeme müssen wirtschaftlich tragbar sein und erfordern eine Einarbeitung des Teams.

Fazit

Die Einführung von Sprachdokumentationssystemen in den Praxisalltag ist keine Kleinigkeit und muss für die Implementierung vorbereitet werden: vom Datenschutz über das Lernen des Umgangs mit dem System bis zur Änderung der gewohnten Praxisabläufe. Auf der anderen Seite steht der (mögliche) Vorteil der Zeitersparnis bei der Dokumentation.

Was können die am Markt befindlichen Produkte?

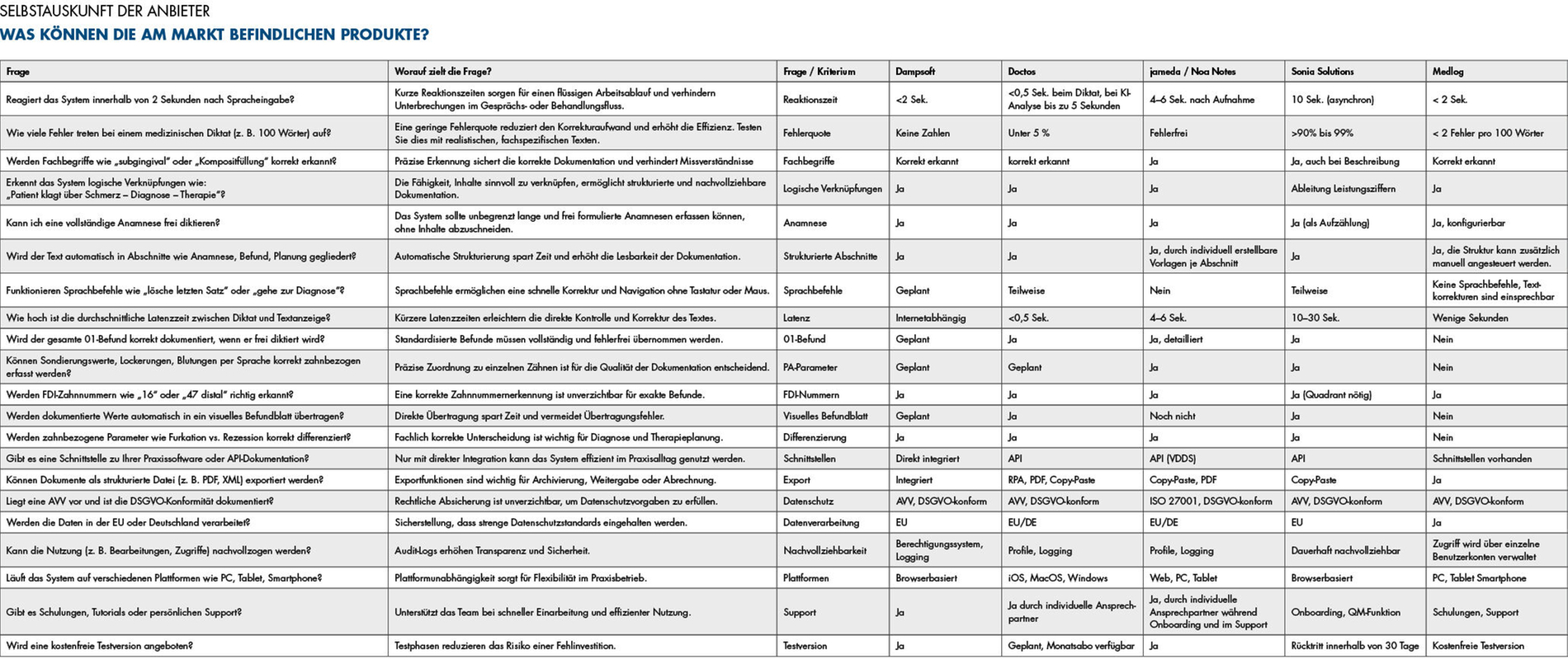

Aktuell gibt es in Deutschland mindestens zehn Anbieter von KI-gestützten Sprachdokumentationssystemen. Der Arbeitskreis AIDM hat diesen Herstellern einen detaillierten Fragenkatalog zu den Funktionalitäten ihrer Produkte zugesandt. Fünf Anbieter haben reagiert – die Antworten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Wohlgemerkt: Die Angaben der Anbieter sind Selbstauskünfte, der AK AIDM hat die Systeme nicht selbst getestet – das hätte unsere Möglichkeiten überstiegen.

Dennoch zeigen die Fragen, worauf man im Vorfeld einer Investition in ein KI-gestütztes Sprachdokumentationssystem achten sollte. Und die Angaben der Firmen zeigen im tabellarischen Vergleich deutliche Unterschiede. Interessierten Kolleginnen und Kollegen wird empfohlen, die Systeme selbst zu testen und die Hersteller zu befragen. Insbesondere Fragen zum Datenschutz und den damit zusammenhängenden Dokumentenvorlagen sollten die Hersteller kompetent und serviceorientiert (etwa Zurverfügungstellung von Einwilligungsdokumenten) beantworten können.

Für Zahnärzte, die bisher keine Erfahrung mit KI haben, kann der Einstieg in die sprachbasierte Dokumentation zunächst komplex erscheinen. Mit dem richtigen Verständnis für die Funktionsweise, das Potenzial, die praktischen Abläufe und die Risiken sowie mit der hier vorgestellten ausführlichen Checkliste lässt sich jedoch gezielt prüfen, ob ein System die Praxisarbeit wirklich erleichtert – ohne Kompromisse bei der Genauigkeit, dem Datenschutz und der Wirtschaftlichkeit einzugehen.