Regenerative Furkationstherapie – von einfach bis komplex

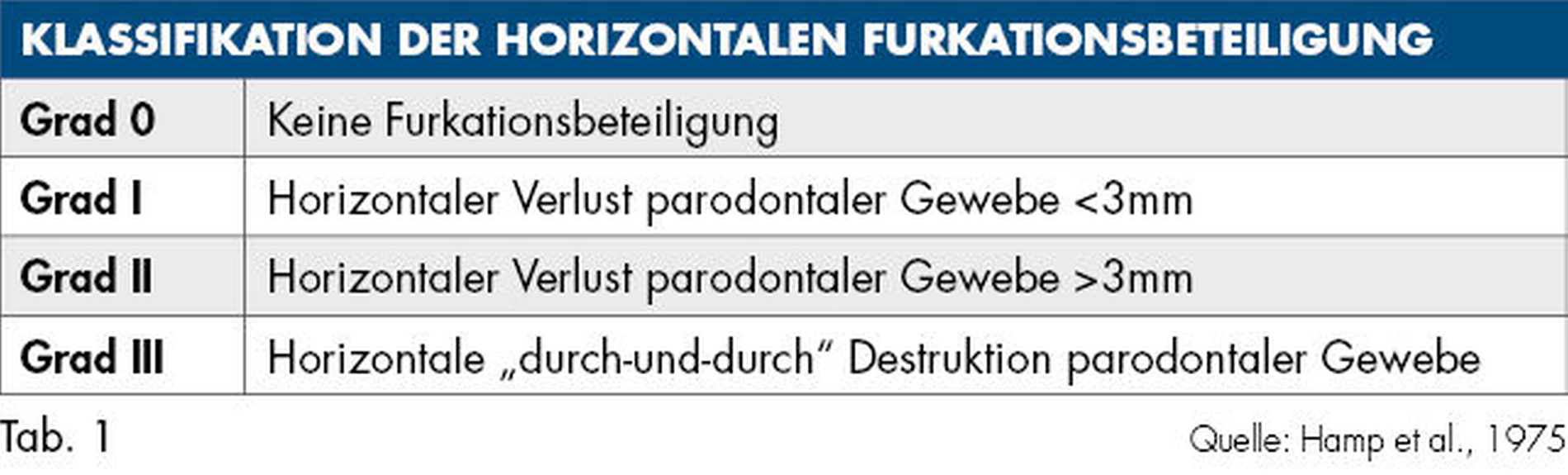

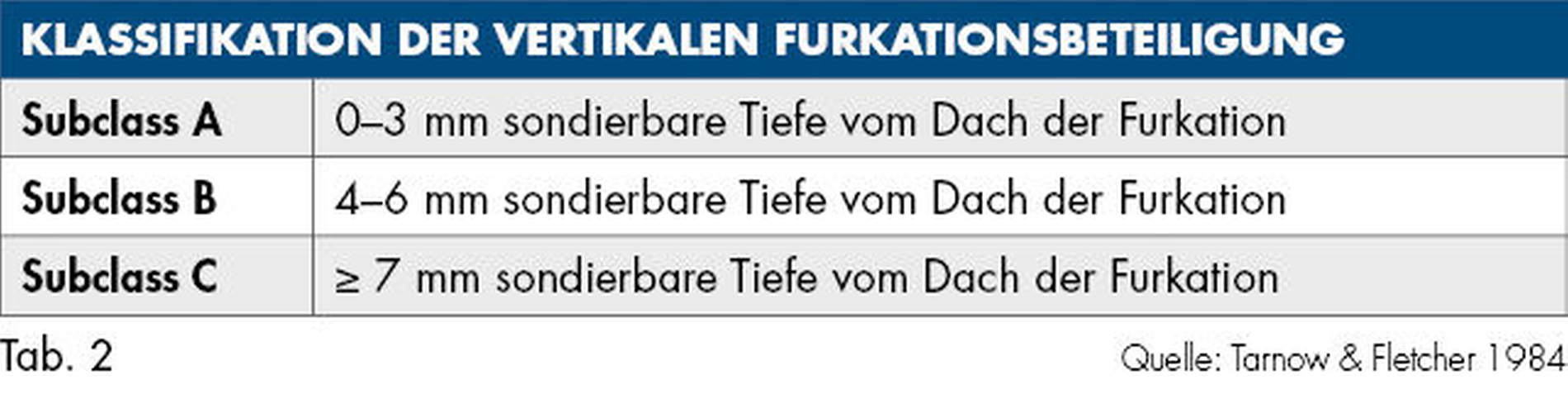

Es ist gut untersucht, dass von Parodontitis betroffene Molaren mit horizontalen Furkationsdefekten eine höhere Zahnverlustrate als solche ohne Furkationsbeteiligung aufweisen [Salvi et al., 2014; Nibali et al., 2016]. Aber auch das vertikale Ausmaß des Furkationsdefekts wirkt sich negativ auf die Langzeitprognose der betroffenen Zähne aus[Tonetti et al., 2017; Nibali et al., 2018].Furkationsdefekte stellen aufgrund ihrer Anatomie, ihrer Zugänglichkeit und ihrer Wundheilung eine besondere Herausforderung für den Behandler dar [Zitzmann et al., 2011]. Dabei erschwert insbesondere ihre häufig komplexe Defektkonfiguration eine gründliche Instrumentierung [Al-Shammari et al., 2001; Jepsen et al., 2011; Svärdström & Wennström, 1999]. Die neue Klassifikation parodontaler Erkrankungen hat diesem Umstand Rechnung getragen, indem sie Furkationsdefekte Grad II und Grad III als Komplexitätsfaktoren berücksichtigt hat, die das Stadium III oder IV der Parodontitis charakterisieren [Papapanou et al., 2018].

Hinsichtlich gesundheitsökonomischer Überlegungen konnte allerdings gezeigt werden, dass der Erhalt von Molaren mit Furkationsbeteiligung selbst durch eine komplexe Parodontitistherapie kosteneffektiver als die Alternative der Extraktion und der anschließenden Versorgung mit einer implantatgetragenen Krone ist und dass die Kosten des Zahnerhalts für das Gesundheitssystem vergleichsweise geringer ausfallen [Schwendicke et al., 2014; 2016].

Prof. Dr. med. dent. Karin Jepsen

1977–1983: Studium der Zahnmedizin in Mainz und Hamburg

1983–1985: Weiterbildung Oralchirurgie Universität Hamburg

1986–1988: Postgraduierten-Studium in Parodontologie / Orale Implantologie, Loma Linda University, Kalifornien, USA

1989–1991: Post Doc Parodontologie / Implantologie / Orale Mikrobiologie (DFG-Stipendium)

1992–1993: wissenschaftliche Mitarbeiterin, Klinik für Zahnerhaltung & Parodontologie, Uni Kiel

1997: Spezialistin der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie

1993–2008: Praxistätigkeit in eigener Praxis für Parodontologie und Implantologie in Hamburg

seit 2008: Oberärztin, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Universität Bonn

2022: Earl Robinson Regeneration Award der American Academy of Periodontology

2025: Miller-Preis der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-, Kieferheilkunde (DGZMK)

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Dr. med. Søren Jepsen, MS

1992–2002: Oberarzt, Klinik für Zahnerhaltungskunde u. Parodontologie, Universität Kiel

seit 2002: Direktor der Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde Universitätsklinikum Bonn

seit 2005: gewähltes Mitglied der Leopoldina

2008–2015: Sprecher der DFG-Klinischen Forschergruppe „Ursachen und Folgen parodontaler Erkrankungen“ Universität Bonn

2012–2017: Vorstandsmitglied, 2015–2016 Präsident der European Federation of Periodontology (EFP)

2017: Co-Chair AAP/EFP World Workshop on a New Classification for Periodontal and Peri-implant Diseases

2019: IADR/PRG Award in Regenerative Periodontal Medicine

2019, 2021, 2022: Co-Chair European Workshops zu S3-Leitlinien für die Therapie der Parodontitis und peri-implantärer Erkrankungen (EFP)

2022: R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (AAP)

2023: Distinguished Scientist Award (EFP), AAP Clinical Research Award

Verschiedene Behandlungsmodalitäten sind für Furkationsdefekte evaluiert worden. Mit der nicht-chirurgischen Therapie wurden nur begrenzte Erfolge erzielt [Loos et al., 1989; Nordland et al., 1987] und eine systematische Übersichtsarbeit zeigte in einer Metaanalyse nur mäßige klinische Verbesserungen nach Zugangslappenoperation [Graziani et al., 2015]. Im Gegensatz dazu konnte nachgewiesen werden, dass im Vergleich zur Zugangslappenoperation eine regenerative Therapie zu überlegenen Ergebnissen führen konnte [Jepsen et al., 2002]. Dies wurde wiederholt bestätigt und die regenerative Therapie sollte, insbesondere bei Grad-II-Furkationen, vor resektiven Verfahren oder vor einer Extraktion in Betracht gezogen werden [Avila-Ortiz et al., 2015].

Für die Behandlung von parodontalen Furkationsdefekten wurden verschiedene chirurgische Regenerationstechniken vorgeschlagen und in den vergangenen 30 Jahren in einer Vielzahl von klinischen Studien evaluiert. Unter diesen wurde das GTR-Verfahren mit resorbierbaren (GTR-res) oder nicht resorbierbaren (GTR-nonres) Membranen am häufigsten beschrieben, aber auch Knochenersatzmaterialien (KEM) (autolog, allogen oder xenogen), bioaktive Agenzien wie Schmelz-Matrix-Proteine (engl. „enamel matrix derivative“, EMD), Blutplättchen-Wachstumsfaktor („platelet-derived growth factor“, PDGF), Platelet-rich Plasma (PRP), Platelet-rich Fibrin (PRF) und deren Kombinationen [Sanz et al., 2015; Jepsen & Jepsen, 2018].

Evidenz aus humaner Histologie

Exemplarische humane Histologie ist der ultimative Beweis für ein regeneratives Heilungsergebnis und wird benötigt, um die aus klinischen Regenerationsstudien gewonnenen Informationen zu ergänzen [Machtei, 1997]. Der Nachweis einer parodontalen Regeneration erfordert den histologischen Nachweis von wiederhergestellten zahntragenden Geweben, einschließlich Zement, parodontalem Ligament und Alveolarknochen an einer zuvor Plaque-besiedelten Wurzeloberfläche. Obwohl solche Ergebnisse in gut kontrollierten experimentellen Tierstudien für eine Vielzahl von Behandlungsmodalitäten nachgewiesen worden sind, wurde bei der Überprüfung der histologischen Beweise für parodontale Regeneration in Furkationsdefekten festgestellt, dass begrenzte Informationen aus humaner Histologie vorliegen [Laugisch et al., 2019] und zwar für GTR [Gottlow et al., 1986; Stoller et al., 2001] eine Kombination aus GTR und KEM [Harris, 2002] und KEM [Camelo et al., 2003; Nevins et al., 2003].

Evidenz aus klinischen Studien

Zur Beurteilung der Effektivität regenerativer Furkationstherapie kann eine Vielzahl von Zielparametern herangezogen werden [Sanz et al., 2015; Jepsen & Jepsen, 2018]. Aus klinischer Sicht scheint neben dem nachweislich verbesserten langfristigen Zahnerhalt die vollständige Beseitigung oder Reduktion des interradikulären Defekts der wichtigste Endpunkt zu sein. Dies basiert auf der Annahme, dass der Furkationsgrad 0 oder I mit einem verringerten langfristigen Zahnverlustrisiko verbunden ist [Nibali et al., 2016]. Daher sind die wichtigsten Ergebnisvariablen für Studien, die die Wirksamkeit regenerativer Techniken bei Furkationen bewerten, die Änderung des Furkationsstatus (Umwandlung in Grad I oder vollständiger Verschluss) und die horizontale Hartgewebefüllung.

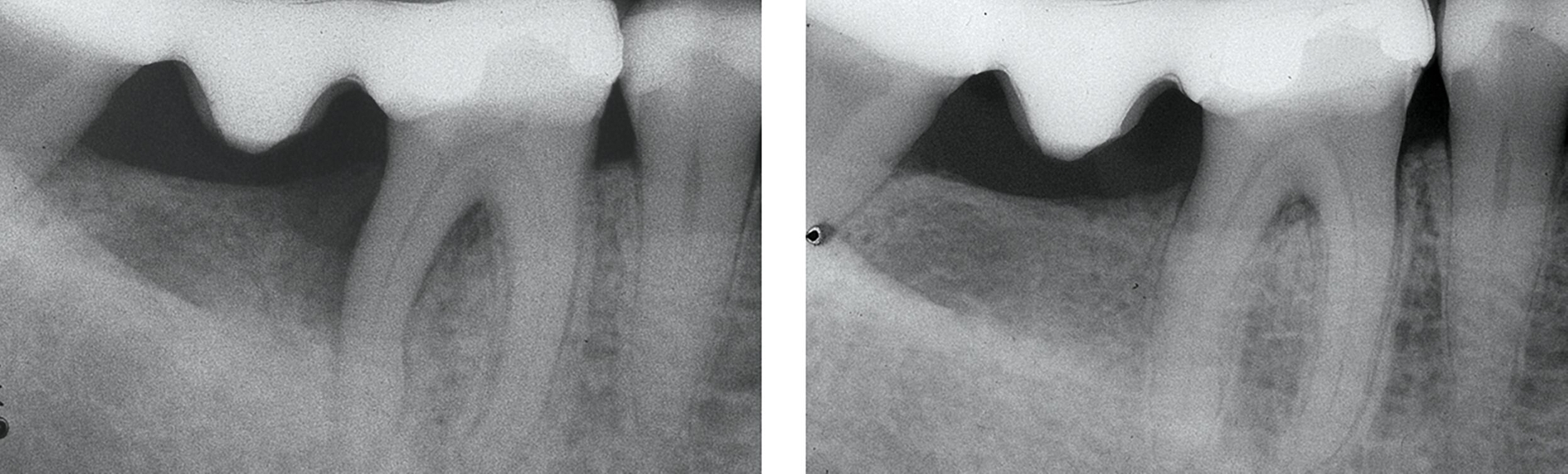

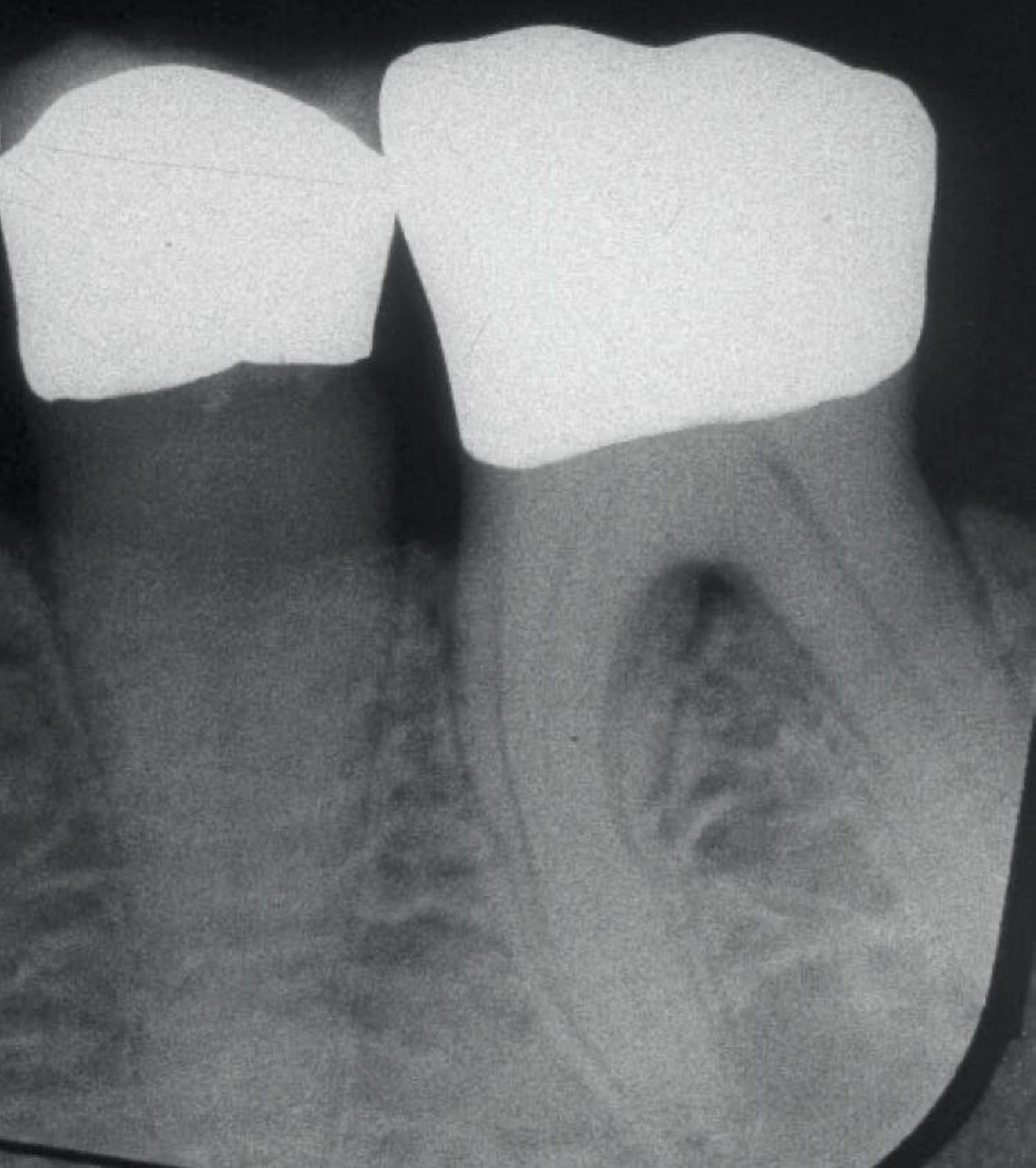

Da der histologische Nachweis einer erfolgreichen Furkationsregeneration kein praktikabler Endpunkt für kontrollierte klinische Studien ist, dienen Veränderungen bei direkten Knochenmessungen (offene Messungen: horizontales Knochensondierungsniveau bei der Operation und während eines „Re-entry“-Eingriffs) als primäre Ergebnisvariablen zur Bewertung des klinischen Erfolgs, während geschlossene Messungen wie der klinische Attachmentgewinn (horizontales/vertikales Attachmentniveau (CAL)), die Reduktion der Taschensondierungstiefe (TST) und röntgenologische Beurteilungen als sekundäre Zielparameter dienen können [Machtei, 1997]. Zu den von den Patienten berichteten Ergebnissen nach einer regenerativen Furkationschirurgie können postoperative Schmerzen, die Komplikationsrate, der wahrgenommene Nutzen und die Veränderung der Lebensqualität gehören.

Systematische Übersichten

Die Wirksamkeit verschiedener regenerativer Ansätze bei Furkationsdefekten wurde in mehreren systematischen Übersichten mit oder ohne Metaanalysen bewertet [Jepsen et al., 2002; Avila-Ortiz et al., 2015; Kinaia et al., 2011; Chen et al., 2013; Panda et al., 2019; Jepsen et al., 2020]. Die weitaus meiste Evidenz liegt für Grad-II-Furkationsdefekte vor – hauptsächlich bei Unterkiefermolaren und in geringerem Umfang für bukkale Defekte im Oberkiefer.

In diesen systematischen Übersichten wurde gezeigt, dass GTR der Zugangslappenoperation in Bezug auf horizontale Knochen- und CAL-Gewinne, TST-Reduktion und vertikale CAL-Gewinne signifikant überlegen ist [Jepsen et al., 2002; Kinaia et al., 2011; Jepsen et al., 2020]. In Bezug auf den Furkationsverschluss bei Unterkieferdefekten deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass GTR plus KEM der effektivste therapeutische Ansatz war und dass GTR in Kombination mit KEM der Zugangslappenoperation und der GTR allein überlegen war [Chen et al., 2013; Jepsen et al., 2020]. Basierend auf der besten verfügbaren Evidenz, indem nur randomisierte klinische Studien mit einer Dauer von mindestens zwölf Monaten einbezogen und Bayes‘sche Netzwerk-Metaanalysen durchgeführt wurden, um direkte und indirekte Vergleiche zwischen verschiedenen regenerativen Methoden zu ermöglichen, wurde eindeutig festgestellt, dass für die Mehrheit der Grad-II-Furkationsdefekte eine Verbesserung im Furkationsstatus (Furkationsverschluss oder Umwandlung in Grad I) erwartet werden kann [Jepsen et al., 2020]. Der Einsatz von KEM ergab die höchste Wahrscheinlichkeit, die beste Behandlung hinsichtlich des horizontalen Knochengewinns zu sein. GTR plus KEM rangierte als beste Behandlung bezüglich des vertikalen Attachmentgewinns und der TST-Reduktion.

Langzeitergebnisse

Langzeitergebnisse nach regenerativer Therapie von Furkationsdefekten sind nur begrenzt vorhanden [Figueira et al., 2014]. Signifikante Zugewinne im horizontalen klinischen Attachmentniveau (2,6 mm), die ein Jahr nach der GTR erreicht wurden, blieben über vier Jahre – mit einem leichten Rückgang am Ende des dritten Jahres – erhalten [Machtei et al., 1996]. Mittlere horizontale klinische Attachmentgewinne nach der Verwendung nicht resorbierbarer und biologisch abbaubarer Barrieren konnten über fünf Jahre beibehalten werden [Eickholz et al., 2001]. Ein Zehn-Jahres-Follow-up von 18 Zähnen bei neun Patienten zeigte eine weitere Stabilität zwischen zwölf und 120 Monaten [Eickholz et al., 2006].

Perspektiven

Thrombozytenkonzentrate

Technologien mit Wachstums- und Differenzierungsfaktoren wurden auf ihr Potenzial zur Verbesserung der parodontalen Wundheilung/Regeneration untersucht. Autologe Thrombozytenkonzentrate wie PRP und PRF sind eine Quelle für Wachstumsfaktoren, die in die parodontale Wunde appliziert werden können. Die ergänzende Wirkung autologer Thrombozytenkonzentrate zur Behandlung von Furkationsdefekten wurde in aktuellen systematischen Übersichtsarbeiten mit Metaanalyse bewertet und signifikant überlegene Ergebnisse im Vergleich zur einfachen Zugangslappen-OP für den horizontalen und vertikalen CAL-Gewinn und die TST-Reduktion wurden gefunden [Panda et al., 2019; Miron et al., 2025].

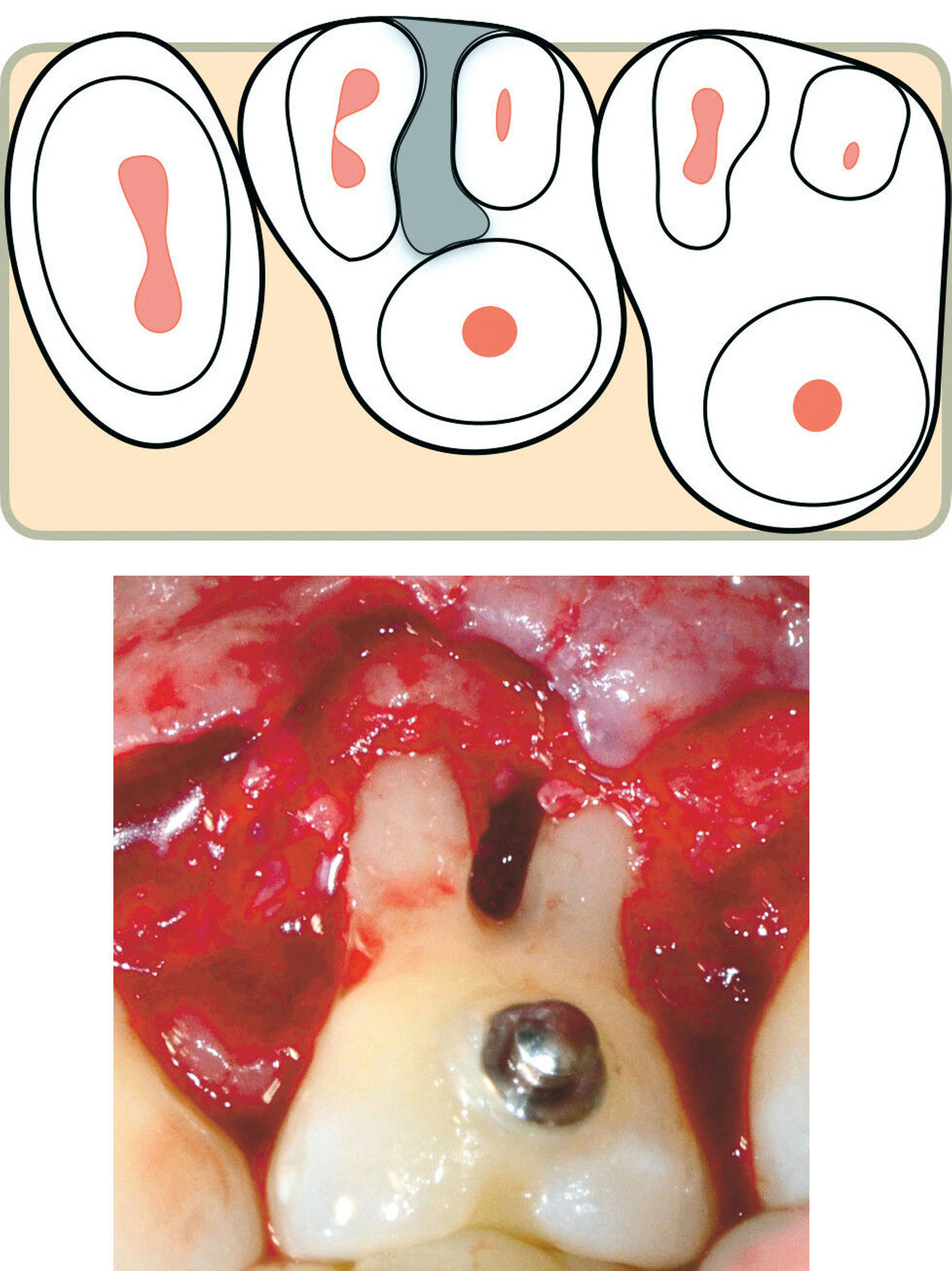

Regenerative Therapie von Molaren mit kombiniert horizontalem und vertikalem Knochenverlust

Bisher gibt es nur wenige Informationen über die Ergebnisse der regenerativen Therapie bei Molaren, die durch eine Kombination von Furkations- und intraossären Defekten kompromittiert sind, obwohl derartige Situationen in der klinischen Praxis häufig anzutreffen sind. In einer retrospektiven Fallserie wurden nach einem Jahr bei 100 Prozent der Oberkiefermolaren und 92 Prozent der Unterkiefermolaren Verbesserungen – definiert als Zahnerhalt, Verringerung des horizontalen und des vertikalen Furkationsgrades, Reduktion der Sondierungstiefen und Zunahme des klinischen Attachmentniveaus – berichtet [Cortellini et al., 2020]. Bei Molaren mit Hypermobilität zu Beginn der Behandlung wurden diese positiven Effekte nicht beobachtet. Eine Verbesserung des vertikalen Furkationsgrades wurde bei 87,5 Prozent der Oberkiefermolaren und bei 84,6 Prozent der Unterkiefermolaren beobachtet. Die Ein-Jahres-Verbesserungen konnten über die Nachbeobachtungszeit von drei bis 16 Jahren beibehalten werden. Diese Ergebnisse wurden in Fällen mit einem koronal zum Furkationseingang befindlichen interdentalen Knochenniveau und Gingivarand und Patienten mit guter Compliance und Mundhygiene erzielt.

Leitliniengerechte regenerative Furkationstherapie

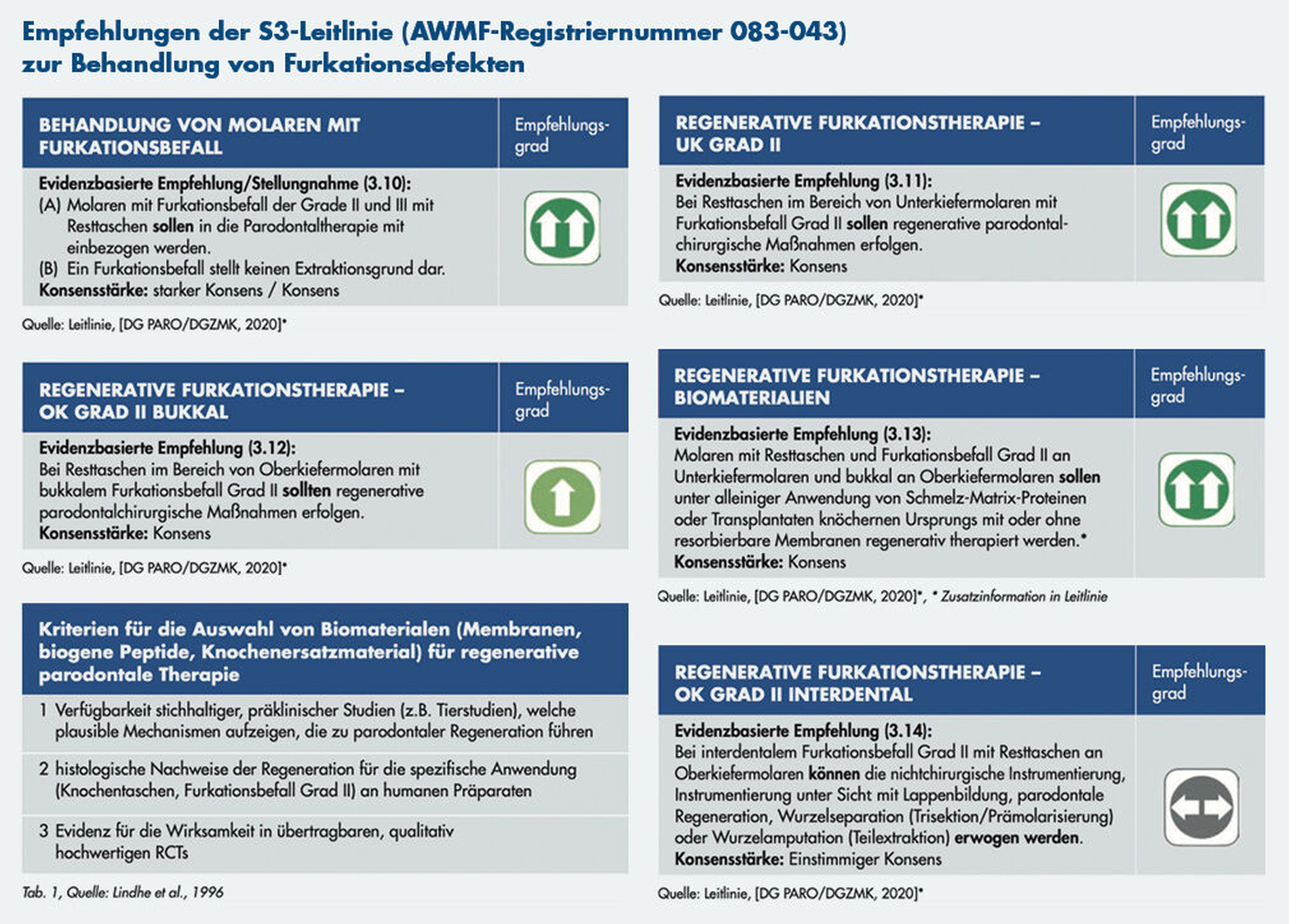

In der europäischen S3-Leitlinie zur Therapie der Parodontitis im Stadium I–III wurden im Rahmen der Therapiestufe 3 klare klinische Empfehlungen zur chirurgischen Behandlung von Furkationsdefekten der Grade II und III formuliert [Sanz et al., 2020] und diese in eine deutsche DG PARO-/DGZMK-Leitlinie überführt (AWMF-Registernummer: 083-043) [Kebschull et al., 2020; Eickholz et al., 2021].

Es ist zu beachten, dass Empfehlungen zur regenerativen Furkationstherapie ausschließlich für Grad-II-Furkationen formuliert wurden, aufgrund fehlender Evidenz nicht aber für Grad-III-Furkationen oder aber Molaren mit multiplen Grad-II-Defekten.

Bei interdentalem Furkationsbefall Grad II mit Resttaschen an Oberkiefermolaren kam die Leitlinienkonferenz zu einer offenen Empfehlung, da aus der vorliegenden Evidenz kein Vorteil für ein bestimmtes Therapieverfahren (konservativ, resektiv oder regenerativ) abgeleitet werden kann.

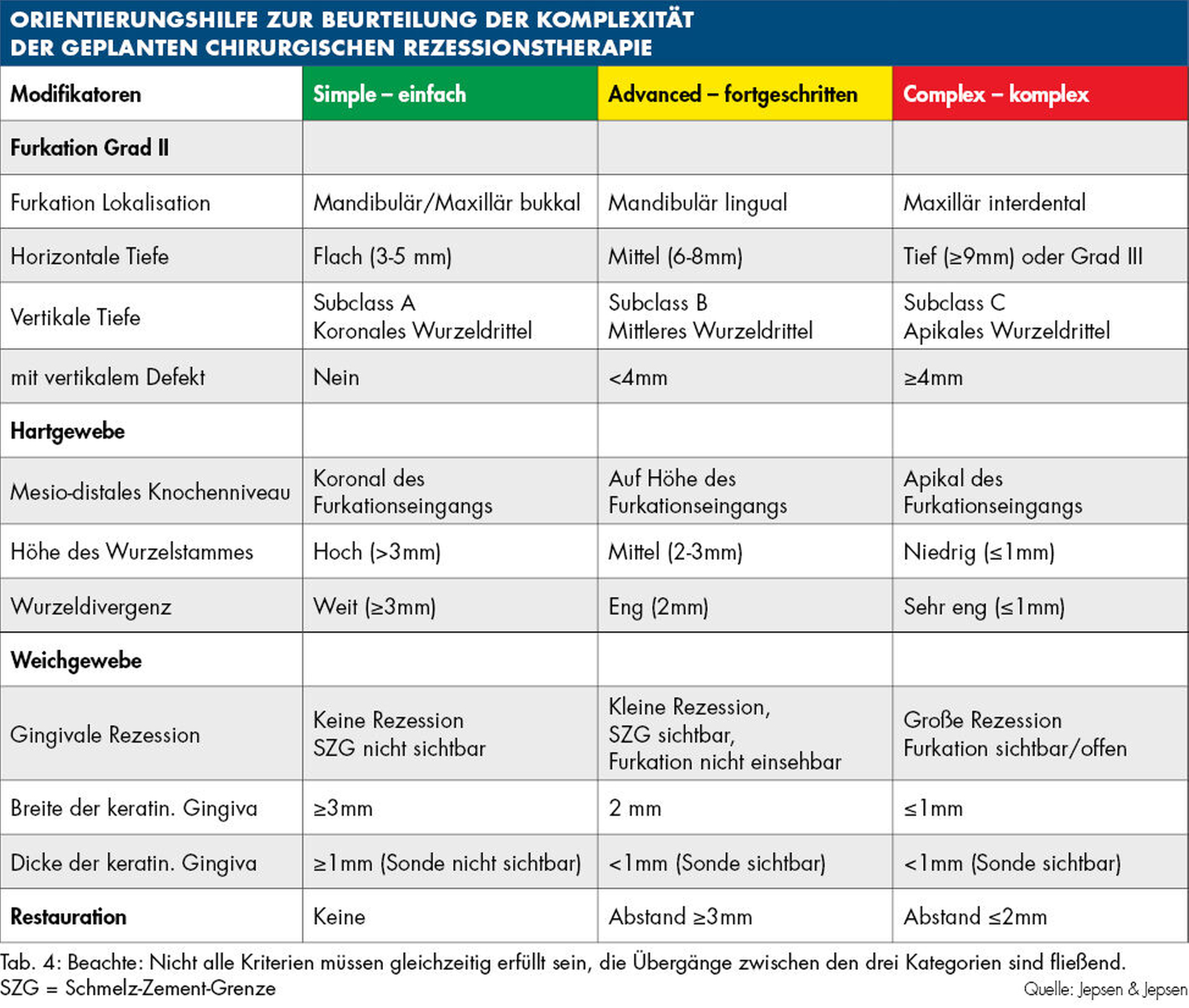

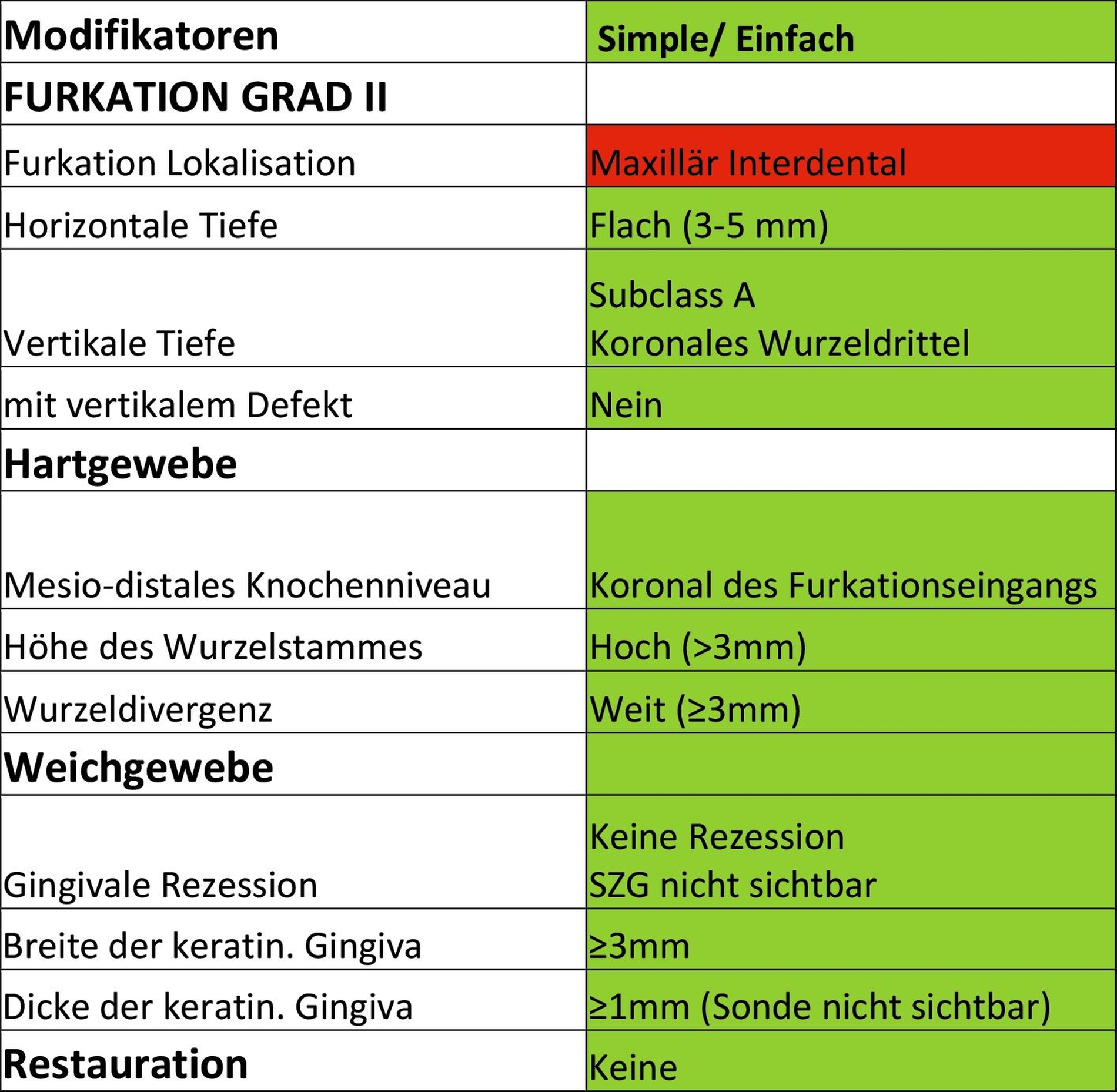

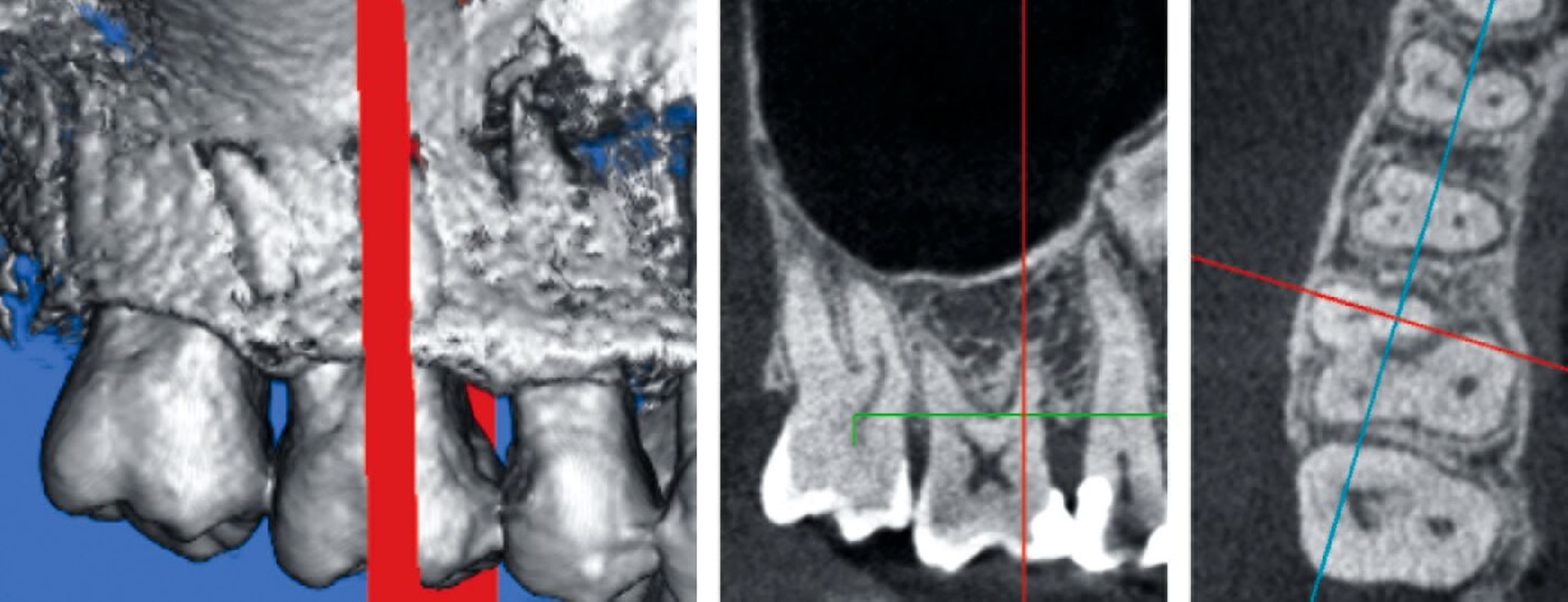

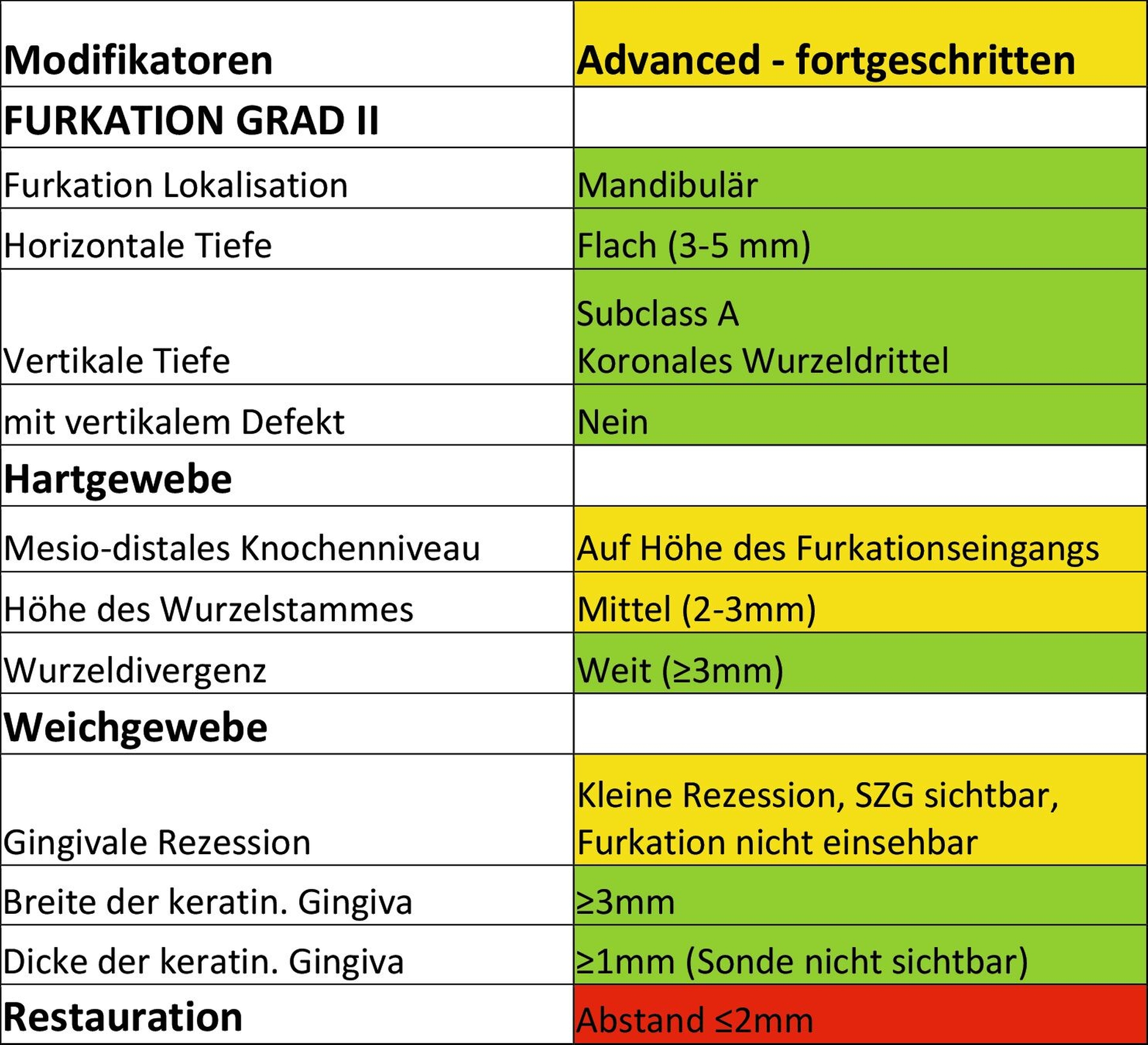

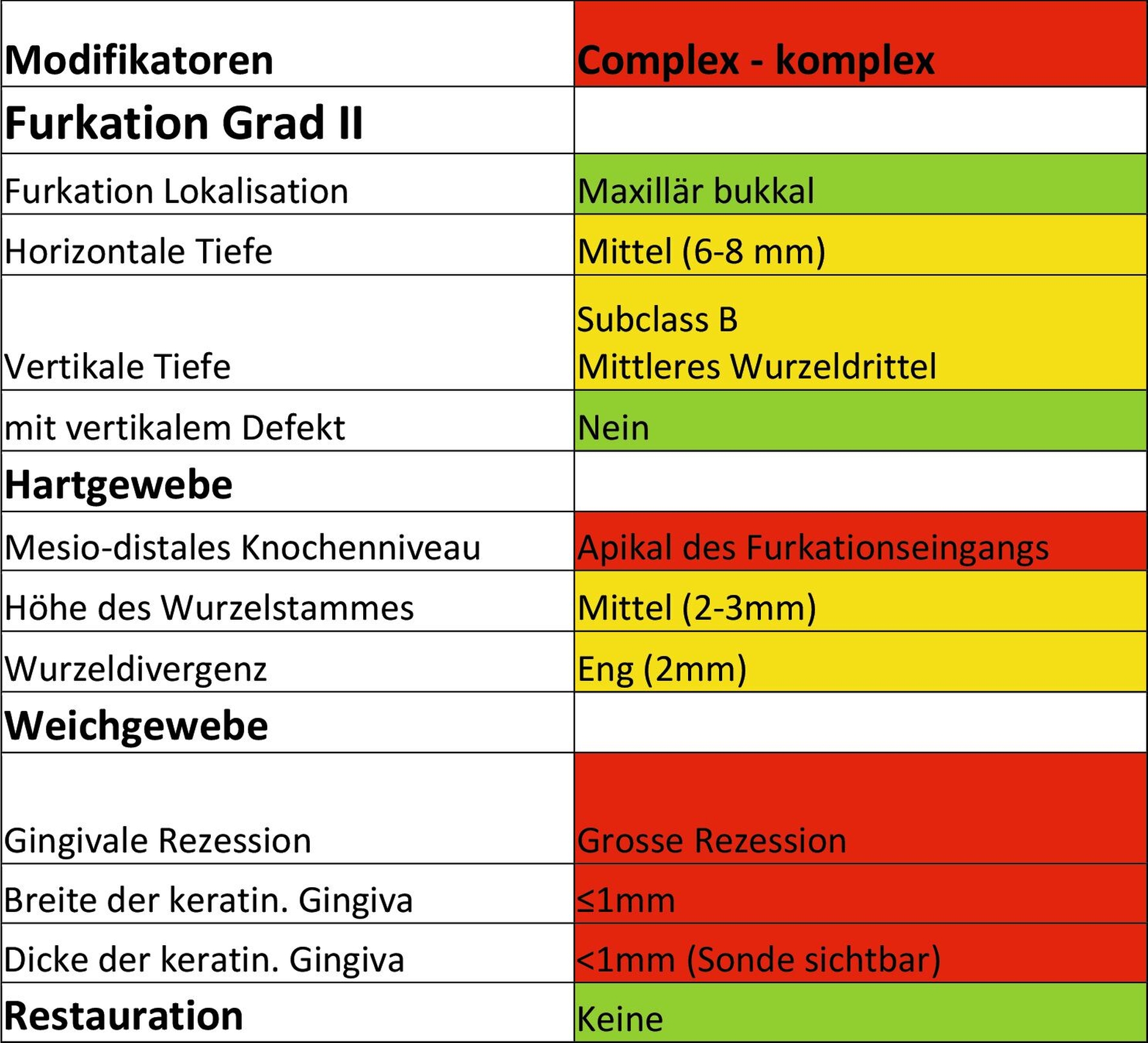

Neben der Lokalisation der Grad-II-Furkationsdefekte spielen aber auch patienten-, zahn-. und/oder andere defektspezifische Faktoren beim Therapieentscheid und der Einschätzung eine Rolle, ob es sich um einen einfachen, fortgeschrittenen oder aber komplexen Fall handelt [Cortellini & Tonetti, 2015; Jepsen et al., 2021; Jepsen et al., 2025].

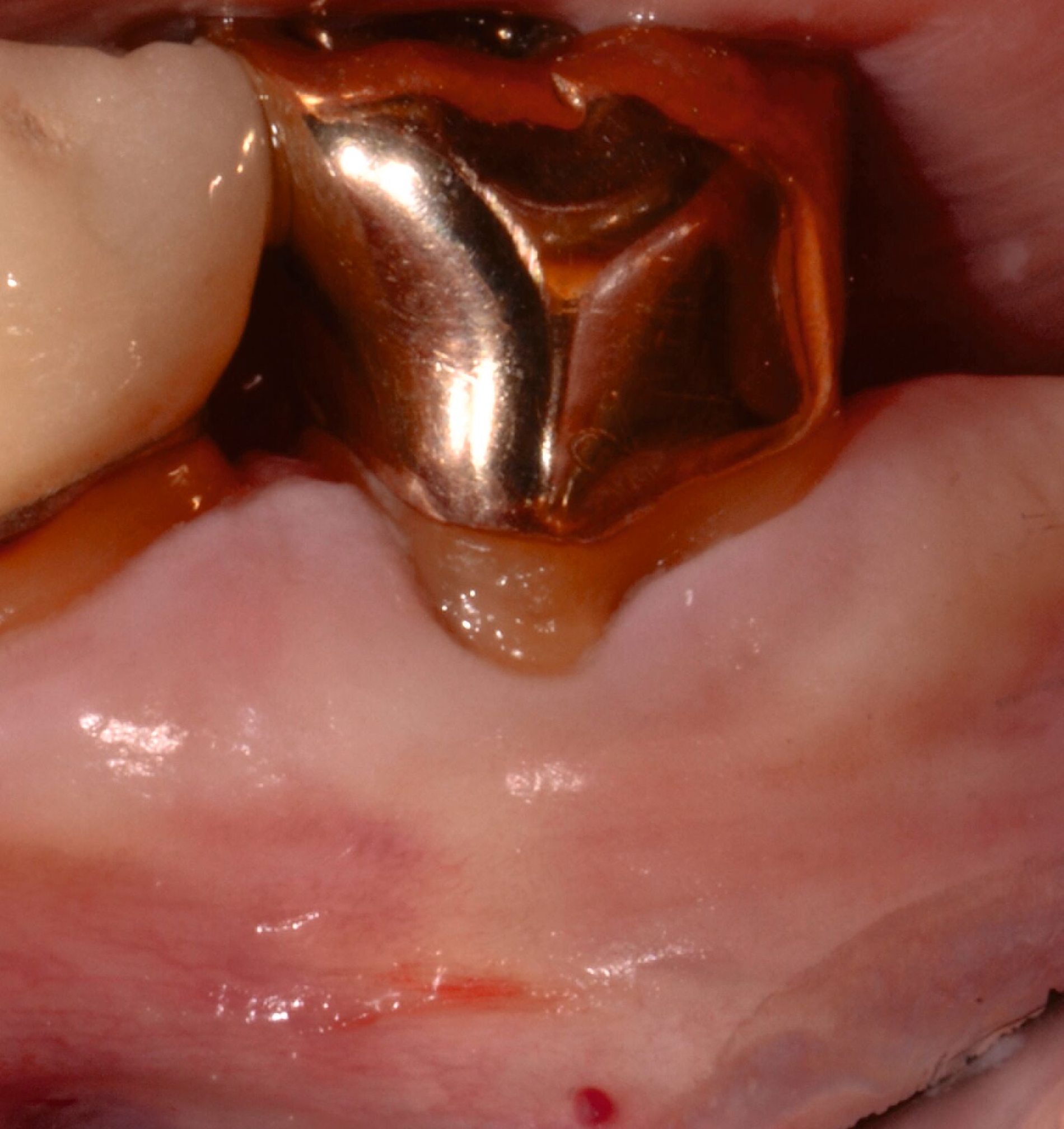

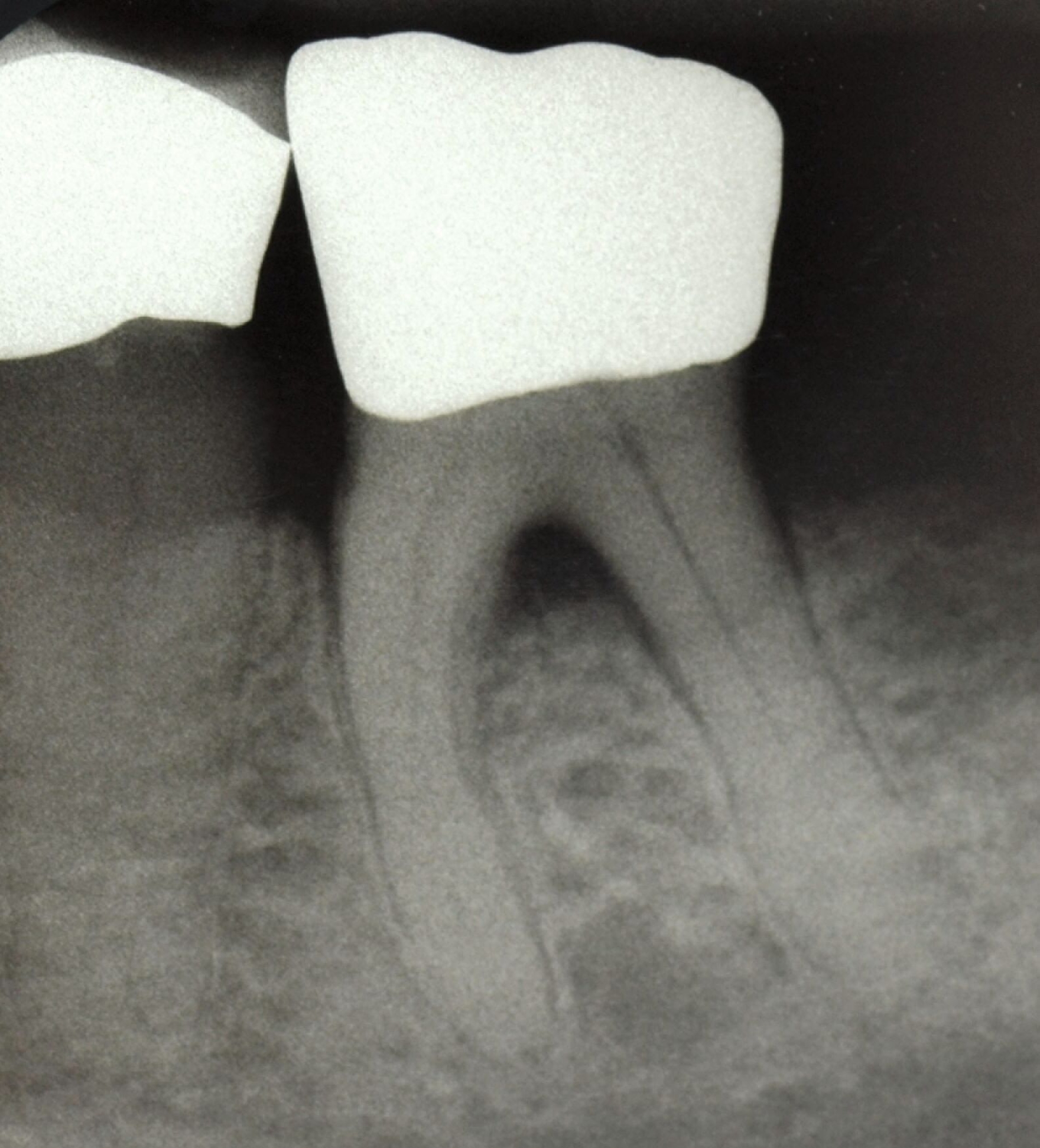

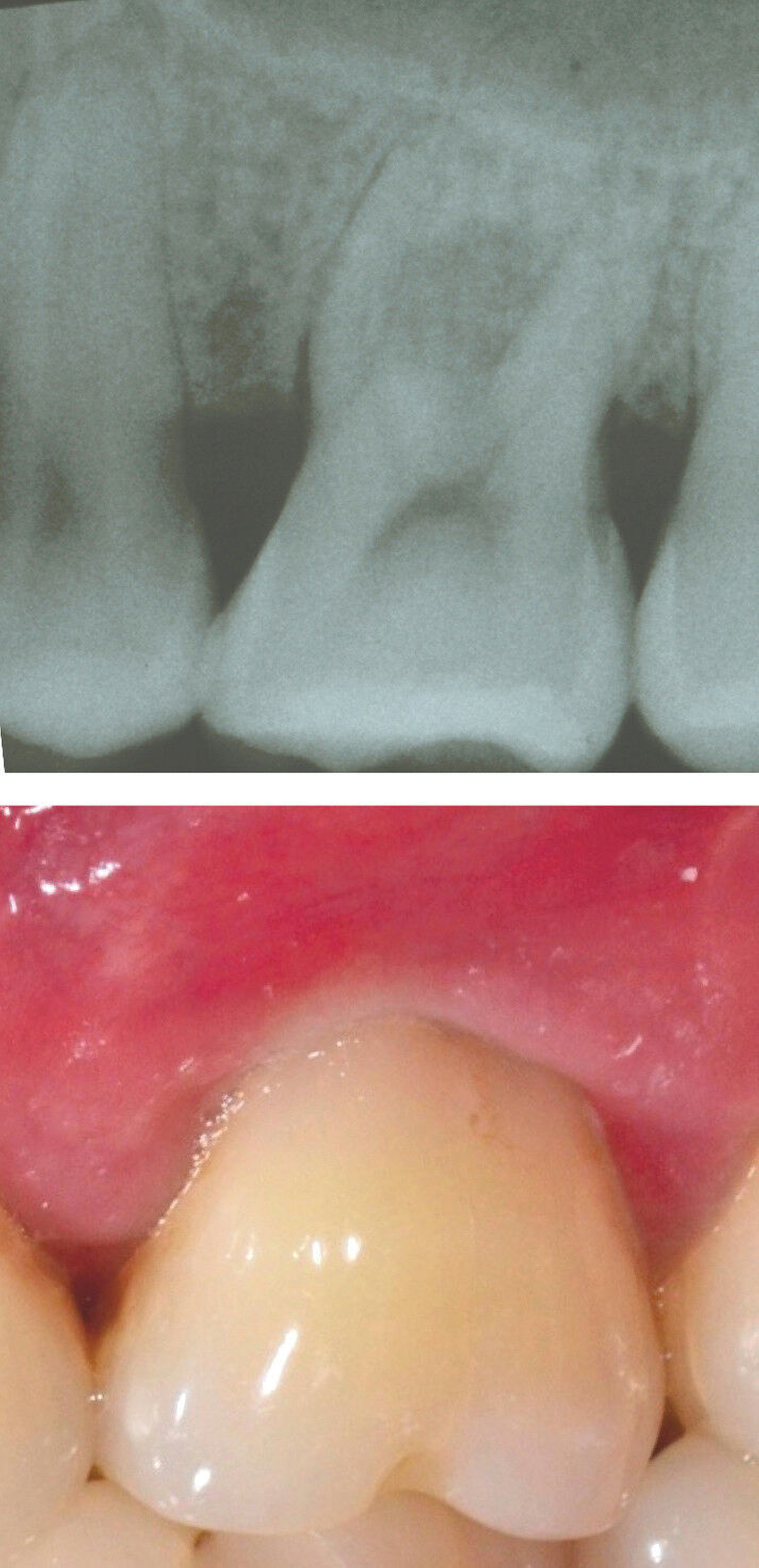

Systemische Faktoren, die den Erfolg regenerativer Maßnahmen beeinflussen können, sind beispielsweise ein unkontrollierter Diabetes oder eine eingeschränkte Immunabwehr. Verhaltensfaktoren wie Rauchen, unzureichende Mundhygiene und mangelnde Adhärenz müssen ebenfalls bei der Fallauswahl berücksichtigt werden. Zu den anatomischen beziehungsweise Defektfaktoren, die sich einigen Studien zufolge und nach Expertenkonsens negativ auf die Erfolgsaussichten einer regenerativen Furkationstherapie auswirken können, werden gezählt: ein erschwerter Zugang zum Operationsbereich, ein approximales Knochenniveau, das sich auf derselben Höhe oder sogar apikal des Furkationsdaches befindet, ein kurzer Wurzelstamm, ein enger Abstand zwischen den Wurzeln mit erschwerter Instrumentierung, eine deutlich erhöhte Zahnbeweglichkeit, ein dünner gingivaler Phänotyp, wenig keratinisiertes Gewebe, die Nähe eines Restaurationsrandes zum Furkationseingang und das Vorliegen einer gingivalen Rezession im Furkationsbereich.

Schrittweises Vorgehen bei der regenerativen Chirurgie von Furkationsdefekten

Generell wird die folgende Behandlungsplanung und -sequenz vorgeschlagen [Jepsen & Jepsen, 2018]:

1. Auswahl des Patienten

Systemische Faktoren, die den Erfolg der Parodontalchirurgie einschränken, wie unkontrollierter Diabetes und immunsupprimierter Status, müssen berücksichtigt werden. Eine schlechte Patientencompliance, eine unzureichende Mundhygiene und Rauchen sind die häufigsten Patientenfaktoren, die die Auswahl dieses Verfahrens einschränken. Behandlungsoptionen und Alternativen müssen dem Patienten vorgestellt und die potenziellen Probleme und die zusätzlichen Kosten sollten besprochen werden. Die regenerative Furkationschirurgie sollte Teil eines umfassenden Behandlungsplans sein, der auf eine vollständige parodontale und funktionelle Rehabilitation abzielt. Die Therapiestufen 1 und 2 sollten abgeschlossen sein.

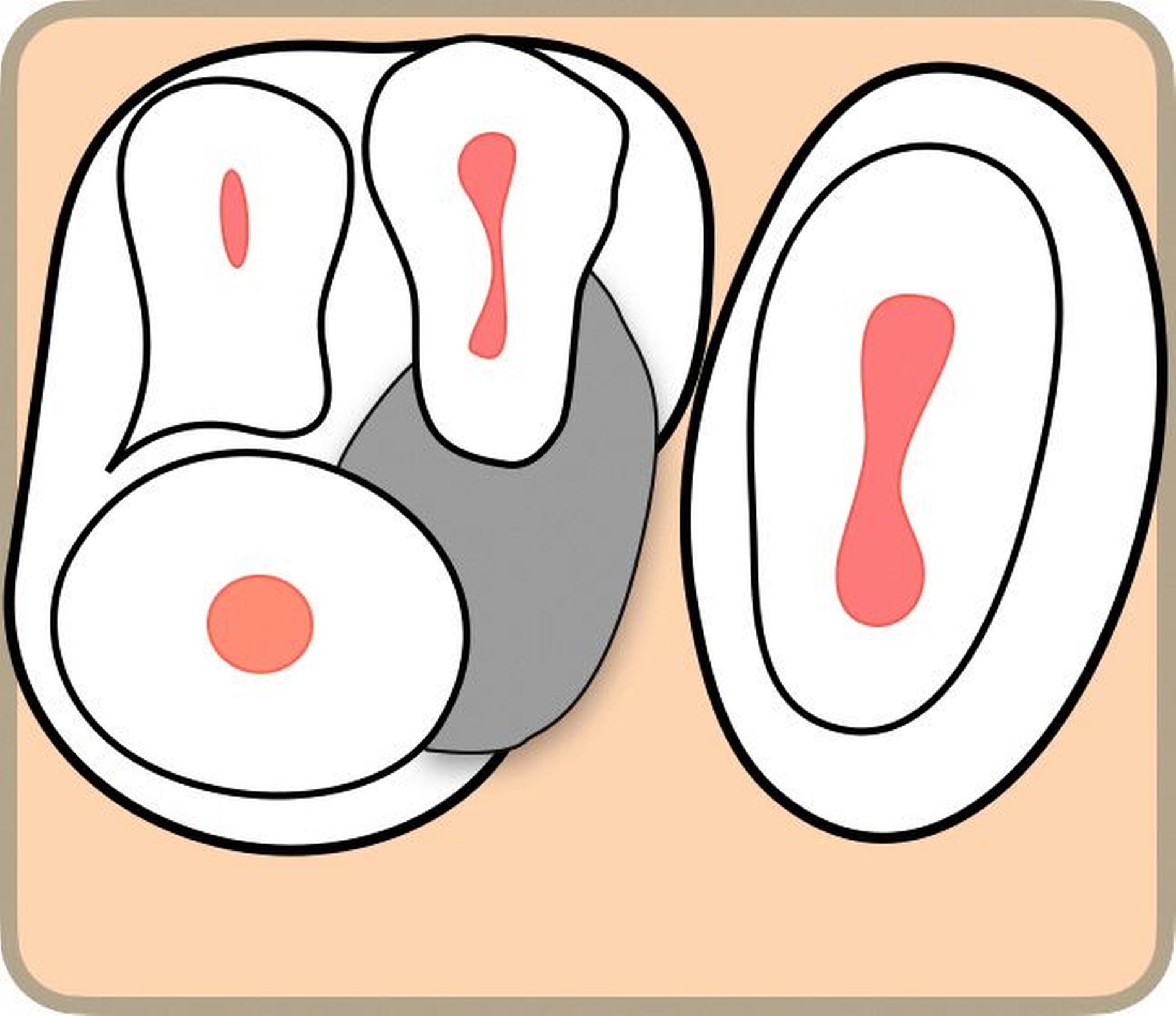

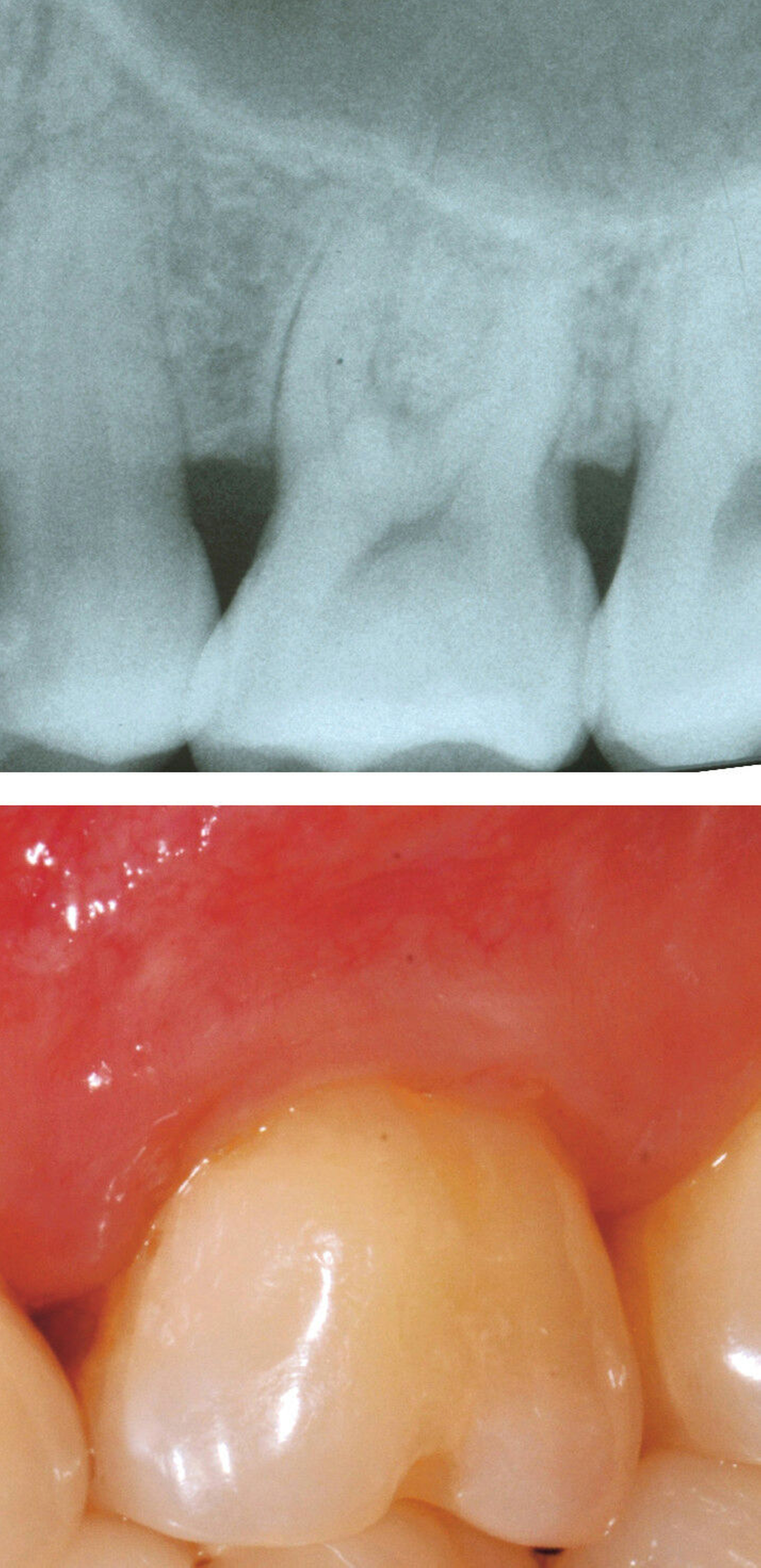

2. Auswahl des Zahnes

Ein adäquater Zugang zum Operationsbereich und auch für die zukünftigen Mundhygienemaßnahmen ist äußerst wichtig. Molaren mit Grad-II-Furkationsdefekten (mandibulär und bukkal maxillär) sind Kandidaten, die für ein regeneratives Verfahren infrage kommen. Basierend auf der verfügbaren Evidenz sind interdentale Grad-II-Furkationsdefekte an Oberkiefermolaren deutlich weniger geeignet, höchstwahrscheinlich aufgrund des eingeschränkten Zugangs. Weitere lokale Charakteristika können Auswirkungen auf die Ergebnisse der regenerativen Furkationschirurgie haben. Zum Beispiel können ein dickerer Phänotyp und das Fehlen einer Weichgeweberezession die Heilung nach GTR-Verfahren positiv beeinflussen. Günstigere Ergebnisse sind an Stellen zu erwarten, an denen das verbleibende approximale Knochenniveau koronal zum Eingang beziehungsweise zum Dach des Furkationsdefekts liegt, verglichen mit solchen, bei denen das approximale Knochenniveau auf der Höhe oder apikal des Furkationseingangs liegt. Ein enger interradikulärer Abstand kann eine gründliche Defektinstrumentierung beeinträchtigen. Das Vorhandensein einer Wurzelkanalfüllung ist nicht per se eine Kontraindikation für die Furkationsregeneration – vorausgesetzt, es gibt keine Anzeichen für apikale pathologische Veränderungen.

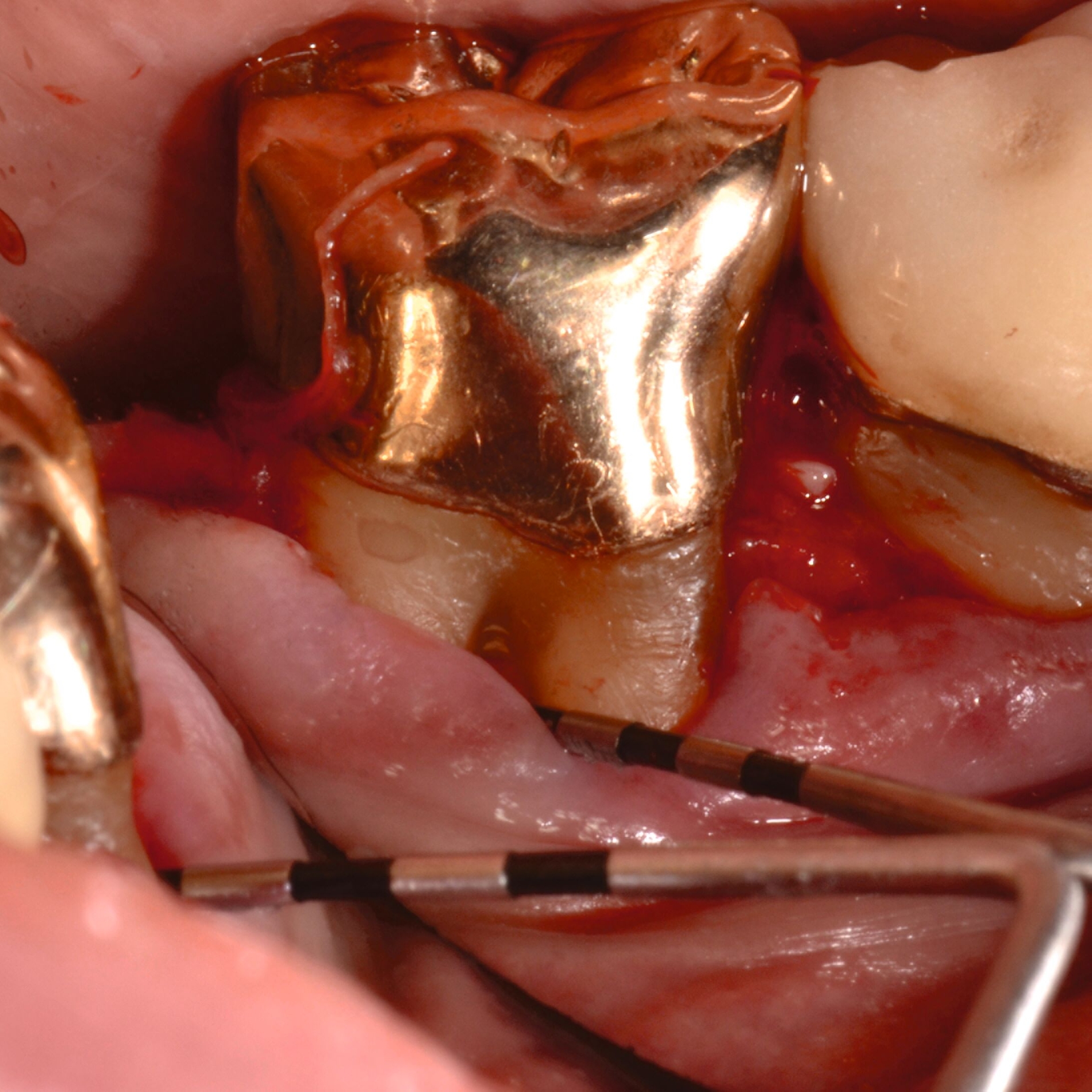

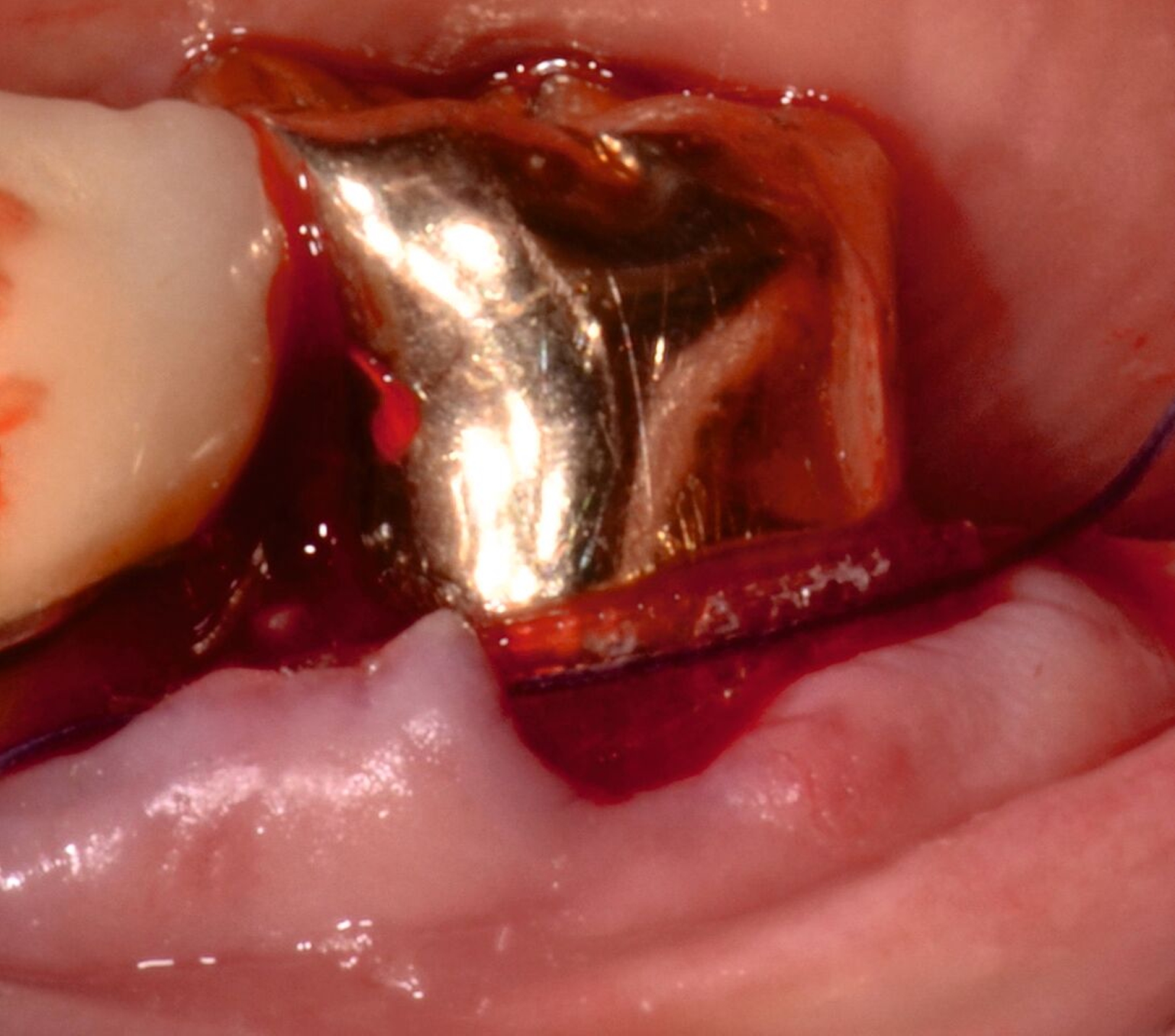

3. Regenerative Parodontalchirurgie

Ziel ist es, einen ausreichenden Zugang zum Defekt für eine sorgfältige Instrumentierung und die Applikation des Biomaterials zu erhalten. Bei isolierten Defekten können vertikale Entlastungsinzisionen verwendet werden. Alternativ kann der Lappen nach lateral zu den benachbarten Zähnen erweitert werden. Keratinisiertes Gewebe sollte durch intrasulkuläre Inzision und die Anhebung eines Mukoperiostlappens erhalten werden. Das Granulationsgewebe wird entfernt und die freiliegenden Wurzeloberflächen werden sorgfältig mit Handinstrumenten, oszillierenden Scalern (optional mit fein diamantierten Spitzen) oder rotierenden Instrumenten gereinigt. Wurzelanomalien wie Schmelzvorsprünge/-perlen sollten entfernt werden. Wenn EMD Teil der Regenerationsstrategie ist, wird es in der Regel nach einer zweiminütigen Wurzelkonditionierung mit Ethylendiamintetraacetat (EDTA) und Spülung mit steriler Kochsalzlösung angewendet. Anschließend kann ein Knochentransplantat/-ersatzmaterial verwendet werden, um den Furkationsdefekt aufzufüllen.

Alternativ kann eine GTR-Barrieremembran mit oder ohne zusätzlichen Defektfüller appliziert werden. Die Barrieremembran wird mit einer resorbierbaren Umschlingungsnaht befestigt, um den Furkationseingang abzudecken und die Wund- und Koagulumstabilisierung zu fördern. Um eine vollständige Abdeckung der Barriere zu ermöglichen, kann das Periost durchtrennt werden, um den Lappen leicht koronal zu verschieben. Der Lappen wird mit einer Umschlingungsnaht und Einzelknopfnähten über den vertikalen Entlastungsinzisionen oder mit interdentalen Nähten im Fall eines lateral extendierten Lappens in einer koronalen Position gesichert. Der Patient wird angewiesen, für einen Zeitraum von bis zu vier Wochen auf die mechanische Plaqueentfernung im Operationsgebiet zu verzichten. Während dieser Zeit werden Chlorhexidin-Spülungen oder -Gel verwendet. Der Patient kehrt zur Kontrolle der Wundheilung nach ein und zwei Wochen zurück, wenn die Nähte entfernt werden. Die Interdentalhygiene und die mechanische Plaqueentfernung werden nach vier Wochen wieder aufgenommen. Zudem wird ein individuelles Recallprogramm zur unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) festgelegt.

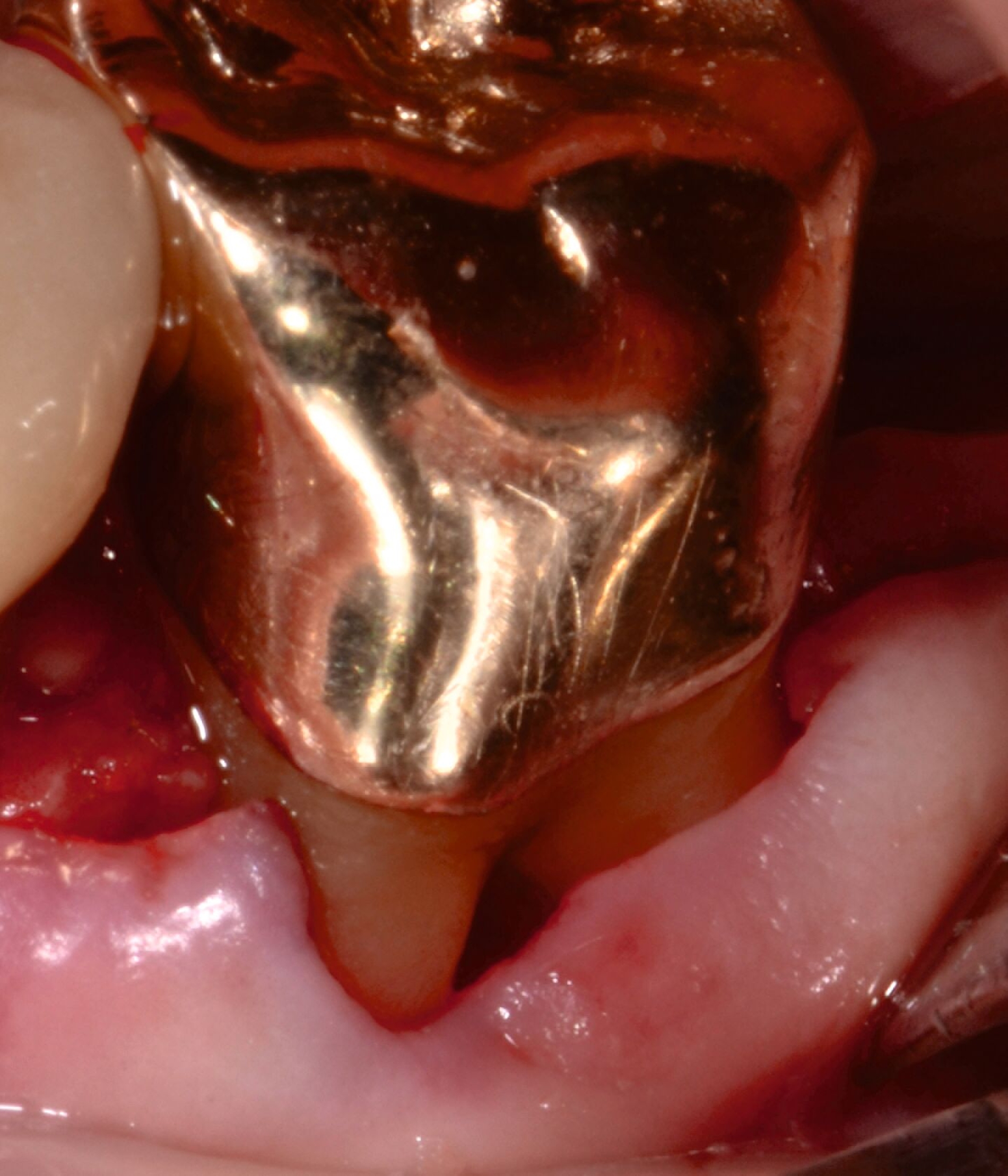

Fall 1 – einfach

Fall 2 – fortgeschritten

Fall 3 – komplex

Zusammenfassung

Parodontalchirurgische Eingriffe zur Regeneration von Grad-II-Furkationen mit vertikalen Resttaschen werden nach aktuellem Leitlinienstand empfohlen, können in der Regel mit gutem Erfolg durchgeführt werden und zumindest eine Umwandlung in eine Grad-I-Furkation bewirken. Allerdings gibt es klinische Szenarien in sehr unterschiedlichen Konfigurationen, die als „einfach“, „fortgeschritten“ oder „komplex“ kategorisiert werden können. In diesem Beitrag wurde eine Matrix präsentiert, die zur Orientierung bei der Fallauswahl dienen kann, um „einfache“ Situationen von denjenigen für „Fortgeschrittene“ unterscheiden zu können und auch von „komplexen“ Fällen, die den Spezialisten vorbehalten sein sollten.

Regenerative parodontalchirurgische Eingriffe sind keineswegs trivial in der Durchführung und erfordern in jedem Fall eine spezielle praktische Schulung und intensives Training der Techniken. Darüber hinaus sind eine sorgfältige Vorbereitung mit individueller Optimierung der Mundhygiene, eine sorgfältige Planung, die Verwendung mikrochirurgischen Instrumentariums, eine minimalinvasive Vorgehensweise und eine individuelle Nachsorge unter Vermeidung traumatisierender Hygienemaßnahmen im OP-Bereich wichtige Voraussetzungen für den Erfolg.

Literaturliste

Aichelmann-Reidy ME, Avila-Ortiz GA, Klokkevold PR et al. Periodontal Regeneration – Furcation Defects: Practical applications from the AAP Regeneration Workshop. Clin Adv Periodontics 2015;5:30–39.

Avila-Ortiz G, De Buitrago JG, Reddy, MS. Periodontal regeneration – furcation defects: a systematic review from the AAP Regeneration Workshop. J Periodontol 2015;86:S108–S130.

Bowers GM, Schallhorn RG, McClain PK et al. (2003). Factors influencing the outcome of regenerative therapy in mandibular Class II furcations: Part I. J Periodontol 2003;74:1255–1268.

Camelo M, Nevins ML, Schenk RK et al. Periodontal regeneration in human class II furcations using purified recombinant human platelet-derived growth factor-BB (rhPDGF-BB) with bone allograft. Int J Periodontics Restorative Dent 2003;23, 213–225.

Chen TH, Tu YK, Yen CC, Lu HK. A systematic review and meta-analysis of guided tissue regeneration/osseous grafting for the treatment of Class II furcation defects. J Dent Sci 2013;8:209–224.

Cortellini P, Cortellini S, Tonetti MS. Papilla preservation flaps for periodontal regeneration of molars severely compromised by combined furcation and intrabony defects: retrospective analysis of a registry-based cohort. J Periodontol 2020;91:165–173.

Cortellini P, Tonetti MS. Clinical concepts for regenerative therapy in intrabony defects. Periodontol 2000 2015;68: 282–307.

Dommisch H, Eickholz P, Jentsch H. Klinische Empfehlungen zur dritten Therapiestufe – Chirurgische Therapie. Zahnmedizinische mitteilungen 2021;11:702-713.

Eickholz P, Kim TS, Holle R et al. Long-term results of guided tissue regeneration therapy with non-resorbable and bioabsorbable barriers. I. Class II furcations. J Periodontol 2001;72:35–42.

Eickholz P, Pretzl B, Holle R, Kim TS. Long-term results of guided tissue regeneration therapy with non-resorbable and bioabsorbable barriers. III. Class II furcations after 10 years. J Periodontol 2006;77:88–94.

Figueira EA, de Assis AO, Montenegro SC et al. Long-term periodontal tissue outcome in regenerated infrabony and furcation defects: a systematic review. Clin Oral Investig 2014;18:1881–1892.

Gottlow J, Nyman S, Lindhe J et al. New attachment formation in the human periodontium by guided tissue regenera- tion: case reports. J Clin Periodontol 1986;13:604–616.

Graziani F, Gennai S, Karapetsa D et al. Clinical performance of access flap in the treatment of class II furcation defects. A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Clin Periodontol 2015; 42: 169–181.

Hamp SE, Nyman S, Lindhe J. Periodontal treatment of multirooted teeth. Results after 5 years. J Clin Periodontol. 1975 Aug;2(3):126-35.

Harris, RJ. Treatment of furcation defects with an allograft- alloplast tetracycline composite bone graft combined with GTR: Human histologic evaluation of a case report. Int J Periodontics Restorative Dent 2002;22:381–387.

Horwitz J, Machtei EE, Reitmeir P et al. Radiographic parameters as prognostic indicators for healing of class II furcation defects. J Clin Periodontol 2004;31:105–111.

Jepsen S, Deschner J, Braun A, Schwarz F, Eberhard E. Calculus removal and the prevention of its formation. Periodontology 2000 2011;55:167–188.

Jepsen S, Eberhard J, Herrera D et al. A systematic review of guided tissue regeneration for periodontal furcation defects. What is the effect of guided tissue regeneration compared with surgical debridement in the treatment of furcation defects? J Clin Periodontol 2002;29(Suppl 3): 103–116.

Jepsen S, Gennai S, Hirschfeld J et al. Regenerative surgical treatment of furcation defects: a systematic review and Bayesian network meta-analysis of randomized clinical trials. J Clin Periodontol 2020;47(Suppl 22):352–374.

Jepsen S, Jepsen K. Regenerative therapy of furcations in human clinical studies: What has been achieved so far? In: Nibali L (ed.). Diagnosis and Treatment of Furcation-Involved Teeth. Oxford: John Wiley & Sons, 2018:137–160.

Jepsen K, Sculean A, Jepsen S. Complications and treatment errors related to regenerative periodontal surgery. Periodontol 2000. 2023 Jun;92(1):120-134.

Jepsen K, Dommisch H, Jepsen S. Regenerative Chirurgie von Furkationsdefekten. Parodontologie 2021; 32:147-160.

Kebschull M, Jepsen S, Kocher T et al. Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III. AWMF-Registernummer: 083-043. Stand 01.12.2020. URL: www.awmf. org/leitlinien/detail/ll/083-043.html.

Kinaia BM, Steiger J, Neely AL et al. Treatment of class II molar furcation involvement: meta-analyses of re-entry results. J Periodontol 2011;82:413–428.

Laugisch O, Cosgarea R, Nikou G et al. Histologic evidence of periodontal regeneration in furcation defects: a systematic review. Clin Oral Investig 2019;23:2861–2906.Loos B, Nylund K, Claffey N et al. Clinical effects of root debridement in molar and non-molar teeth: a 2-year follow-up. J Clin Periodontol 1989;16:498–504.

Machtei EE. Outcome variables in the study of periodontal regeneration. Ann Periodontol 1997;2:229–239.

Machtei EE, Grossi SG, Dunford R, Zambon JJ, Genco RJ. Long-term stability of class II furcation defects treated with barrier membranes. J Periodontol 1996;67:523–527.

Machtei EE, Dunford RG, Norderyd OM, Zambon JL, Genco RJ. Guided tissue regeneration and anti-infective therapy in the treatment of class II furcation defects. J Periodontol 1993;64:968–973.

Miron RJ, Moraschini V, Estrin NE, Shibli JA, Cosgarea R, Jepsen K, Jervøe-Storm PM, Sculean A, Jepsen S. Periodontal regeneration using platelet-rich fibrin. Furcation defects: A systematic review with meta-analysis. Periodontol 2000. 2025 Feb;97(1):191-214.

Nevins M, Camelo M, Nevins ML et al. Periodontal regeneration in humans using recombinant human platelet-derived growth factor-BB (rhPDGF-BB) and allogenic bone. J Periodontol 2003;74:1282–1292.

Nibali L, Zavattini A, Nagata, K et al. Tooth loss in molars with and without furcation involvement – a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2016;43: 156–166.

Nibali L, Sun C, Akcalı A, Yeh YC, Tu YK, Donos N. The effect of horizontal and vertical furcation involvement on molar survival: A retrospective study. J Clin Periodontol. 2018 Mar;45(3):373-3815. Al-Shammari KF, Kazor CE, Wang H-L. Molar root anatomy and management of furcation defects. J Clin Periodontol 2001;28:730–740.

Nordland P, Garrett S, Kiger R et al. The effect of plaque control and root debridement in molar teeth. J Clin Periodontol 1987;14:231–236.

Panda S, Karanxha L, Goker F et al. (2019). Autologous platelet concentrates in treatment of furcation defects – a systematic review and meta-analysis. Int J Mol Sci 2019; 20:1347.

Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri- Implant Diseases and Conditions. J Periodontol 2018;89 (Suppl 1):S173–S182.

Reddy MS, Aichelmann-Reidy ME, Avila-Ortiz G et al. Periodontal regeneration – furcation defects: a consensus report from the AAP Regeneration Workshop. J Periodontol 2015;86:131–133.

Salvi GE, Mischler DC, Schmidlin K. et al. Risk factors associated with the longevity of multi-rooted teeth. Long- term outcomes after active and supportive periodontal therapy. J Clin Periodontol 2014;41:701–707.

Sanz M, Jepsen K, Eickholz P, Jepsen S. Clinical concepts for regenerative therapy in furcations. Periodontology 2000 2015;68:308–332.

Sanz, MM, Herrera, D, Kebschull M et al. (Treatment of stage I–III periodontitis – the EFP S3 level clinical practice guideline. J Clin Periodontol 2020;47(Suppl 22):4–60.

Schwendicke F, Graetz C, Stolpe M, Dörfer CE. Retaining or replacing molars with furcation involvement: a cost-effectiveness comparison of different strategies. J Clin Periodontol. 2014;41:1090-1097.

Schwendicke F, Plaumann A, Stolpe M, Dörfer CE, Graetz C. Retention costs of periodontally compromised molars in a German population. J Clin Periodontol. 2016;43:261-270.

Stoller NH, Johnson LR, Garrett S. Periodontal regeneration of a class II furcation defect utilizing a bioabsorbable barrier in a human: a case study with histology. J Periodontol 2001;72:238–242.

Svärdström G, Wennström JL. Furcation topography of the maxillary and mandibular first molars. J Clin Periodontol 1988;15:271–275.

Tarnow D, Fletcher P. Classification of the vertical component of furcation involvement. J Periodontol. 1984 May;55(5):283-4.

Tonetti MS, Christiansen AL, Cortellini P. Vertical subclassification predicts survival of molars with class II furcation involvement during supportive periodontal care. J Clin Periodontol. 2017 Nov;44(11):1140-1144.

Villaça JH, Rodrigues DC, Novaes AB Jr, Taba M Jr, Souza SL, Grisi MF. Root trunk concavities as a risk factor for regenerative procedures of class II furcation lesions in humans. J Periodontol. 2004;75:1493–1499.

Zitzmann NU, Scherrer SS, Weiger R, Lang NP, Walter C. Preferences of dental care providers in maintaining compromised teeth in relation to their professional status: implants instead of periodontally involved maxillary molars? Clin Oral Implants Res. 2011 Feb;22(2):143-50.