Die gefährliche Zuckerfalle

Jedes sechste Kind in Deutschland bringt zu viel auf die Waage und 5,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen gelten hierzulande als adipös, berichtet die Stiftung Kindergesundheit in einer aktuellen Stellungnahme.

Als eine der Hauptursachen von Übergewicht gilt der hohe Zuckerkonsum in flüssiger Form: Laut einer Marktstudie der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch trinkt in Deutschland fast jedes sechste Kind ein- bis dreimal am Tag ein zucherhaltiges Getränk, vier Prozent trinken sogar viermal täglich ein zuckerhaltiges Getränk in Form von Limo, Cola, gesüßtem Tee oder Eistee, zuckerhaltigem Fruchtsaft, Fruchtnektar oder Fruchtsaftschorle.

Die dabei konsumierte Menge der Flüssigkeit steigt mit zunehmendem Alter der Kinder: 7- bis 13-Jährige trinken durchschnittlich etwa einen Viertelliter, Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahren sogar einen halben Liter Süßgetränke täglich.

20 Prozent mehr Gewicht durch zuckerhaltiger Getränke

Ein regelmäßiger Verzehr von Süßgetränken ist nachweislich mit Gesundheitsrisiken für Kinder verbunden, betont die Stiftung Kindergesundheit: „Studien konnten bereits mehrfach nachweisen, dass zwischen dem Konsum von sogenannten Softdrinks und einer erhöhten Gewichtszunahme ein direkter Zusammenhang besteht“, sagt Kinder- und Jugendarzt Prof. Dr. Dr. Berthold Koletzko, Ernährungsexperte der Universitäts-Kinderklinik München und Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit. „Studien aus den USA folgern, dass dort rund 20 Prozent der Gewichtszunahmen der Bevölkerung allein auf das Konto zuckerhaltiger Getränke gehen“.

Der durchschnittliche Zuckergehalt gesüßter Getränke beträgt in Deutschland nach aktuellen Erhebungen von Foodwatch 7,3 Prozent. Das sind etwa sechs Zuckerwürfel je 250 ml Glas. Eine Sonderabgabe auf zuckerhaltige Getränke, wie sie in vielen Ländern schon existiert, könnte auch in Deutschland die gesündere Getränkeauswahl erleichtern.

„Wir hoffen sehr auf die Bereitschaft der Politik zu konsequenten Maßnahmen„, betont Koletzko. “Allein die Gesundheitskosten für die heute in Deutschland übergewichtigen Kinder und Jugendlichen werden mit 1,8 Milliarden Euro berechnet. Es ist also höchste Zeit zum Handeln“.

Künstliche Süßstoffe verwirren das Gehirn

Getränke mit künstlichen Süßungsmitteln sind allerdings keine Alternative, warnen Forschende der Universität Tübingen. Demnach hat der übermäßige Konsumvon künstlichen Süßstoffen, wie etwa Sucralose enorme Auswirkungen auf das Gehirn. Denn obwohl kalorienfrei, wirkt Sucralose appetitanregend, gerade bei Menschen mit Adipositas.

Die Forschenden konnten in einer Studie, die unlängst in Nature Metabolism erschienen ist, zeigen, dass Sucralose im Hypothalamus zu einer gesteigerten Hirnaktivität führt. Dieser Bereich des Gehirns ist unter anderem für die Kontrolle der Nahrungsaufnahme und des Hungergefühls zuständig. Sucralose aktiviert genau diesen Bereich im Gehirn und das steht wiederum in Verbindung mit einer stärkeren Bewertung des Hungergefühls.

Das Forschungsteam geht davon aus, dass künstliche Süßstoffe das Gehirn verwirren, indem sie ihm Signale der Süße senden, ohne die Kalorien zu liefern, die das Gehirn benötigt.

An der Studie nahmen 75 Probandinnen und Probanden in den USA teil. Sie wurden gebeten, bei drei verschiedenen Terminen eines von drei Getränken zu trinken: Leitungswasser, gesüßtes Wasser mit Sucralose und gesüßtes Wasser mit Zucker. Sucralose ist etwa 600-mal süßer als herkömmlicher Zucker.

Sucralose Süßstoffe steigert das Hungergefühl um 17 Prozent

Bei jedem Besuch untersuchte das Team den Nüchternblutzuckerspiegel der Teilnehmenden, gefolgt von einem Hirnscan mittels der sogenannten funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRI), die den Blutfluss verfolgt, um die Aktivität in verschiedenen Regionen des Gehirns zu erfassen. Nach dem ersten Scan tranken die Probandinnen und Probanden eines der drei Getränke und wurden danach wieder untersucht. Zusätzlich zu den Hirnscans wurden ihnen noch Blutproben entnommen, nachdem sie die Getränke getrunken hatten, und sie sollten ihr individuelles Hungergefühl einschätzen.

Mittels der Selbsttests konnten die Forschenden festhalten, dass Sucralose das Hungergefühl um etwa 17 Prozent steigert, insbesondere bei Probanden, die krankhaft übergewichtig waren. Zudem konnte das Forschungsteam verstärkte Verbindungen zu anderen Teilen des Gehirns belegen, die für die Steuerung der Motivation verantwortlich sind.

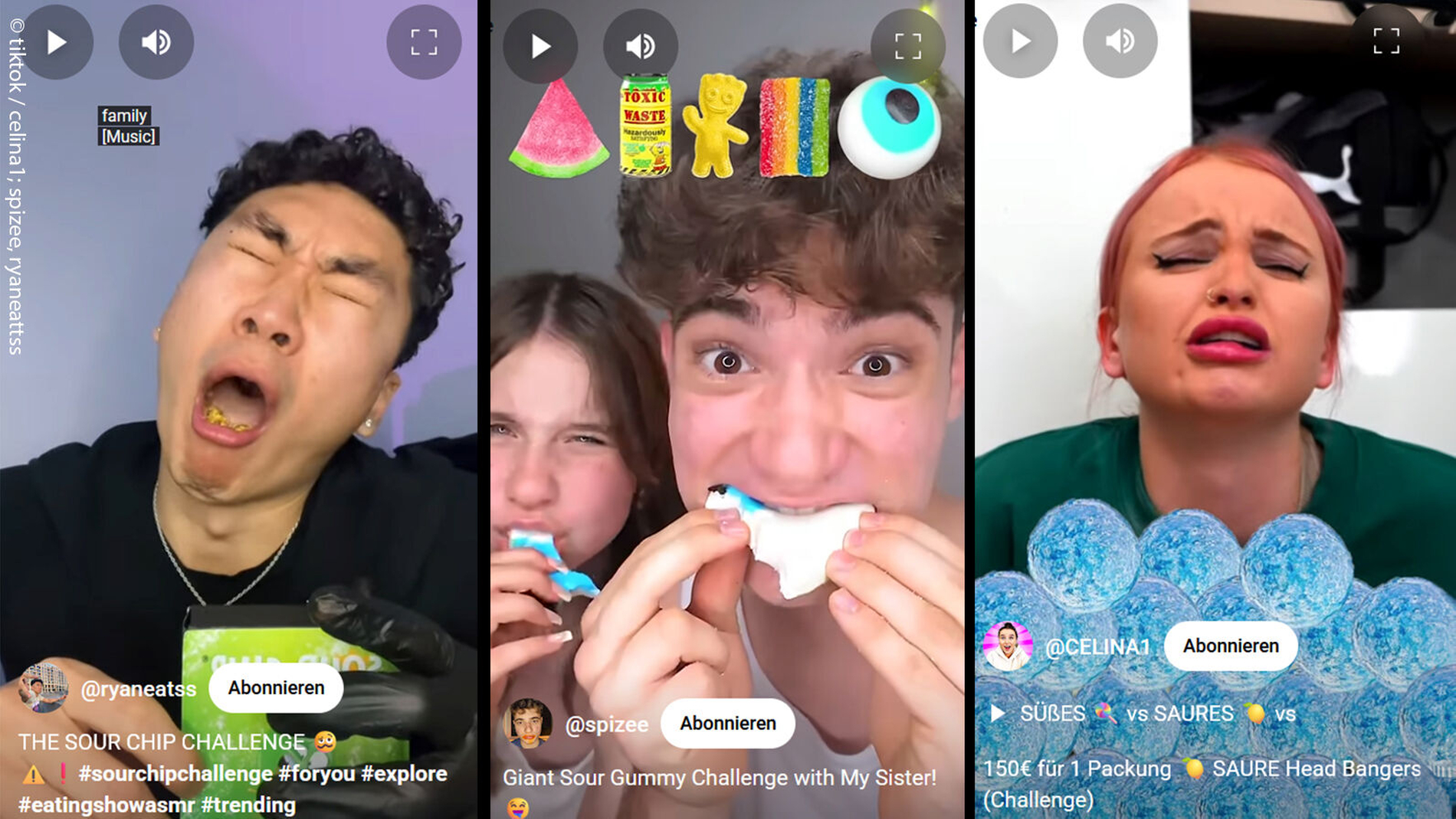

Gefährliche Challenges mit „extreme Candy“

Die Verbraucherorganisation Foodwatch warnt zudem vor gesundheitsgefährdenden Süßigkeiten aus dem Ausland. Zahlreiche Produkte, die wegen ihres extremen Geschmacks, ihrer knallbunten Farben oder wegen aufsehenerregenden Posts in den sozialen Medien besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt seien, enthielten nicht nur viel Zucker sondern auch gefährliche Zusatzstoffe, darunter Azofarbstoffe oder das potentiell krebserregende Tert-Butylhydrochinon (TBHQ).

Darum ist extreme Candy so gefährlich

Azofarbstoffe können Pseudoallergien hervorrufen und es besteht der Verdacht, dass sie bei Kindern Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen auslösen. Der seit 2010 in der EU vorgeschriebene Warnhinweis hat dazu geführt, dass Azofarbstoffe fast vollständig aus den hiesigen Supermarktregalen verschwunden sind. Mit den importierten Süßwaren kehren sie nun wieder zurück.

Für den Zusatzstoff Tert-Butylhydrochinon (TBHQ) gibt es den Verdacht auf eine krebserregende Wirkung und eine Beeinträchtigung der Immunabwehr.

Für den Konservierungsstoff BHT steht unter Verdacht, den Hormonhaushalt zu stören. Da BHT in großen Mengen zur Blausucht und sogar zum Erstickungstod führen kann, ist es für Säuglings- und Folgenahrung nicht zugelassen.

„Knallbunt, extrem süß oder sauer, aber vollgestopft mit teils gefährlichen Zusatzstoffen – der Candy-Trend ist schon lange kein lustiges Jugendphänomen mehr, sondern eine ernsthafte Gefahr für Minderjährige“, sagt Luise Molling von Foodwatch.

Die „extreme Candy“ werden vor allem über soziale Medien vermarktet und von Kindern und Jugendlichen wie Statussymbole gesammelt und untereinander präsentiert, kritisieren die Verbraucherschützer.

Angesichts des gefährlichen Candy-Trends forderte Foodwatch wirksame Maßnahmen der Politik, wie stärkere Lebensmittelkontrollen durch die Behörden, ein Verbot besonders riskanter Zusatzstoffe und eine effektive Beschränkung der Junkfood-Werbung.