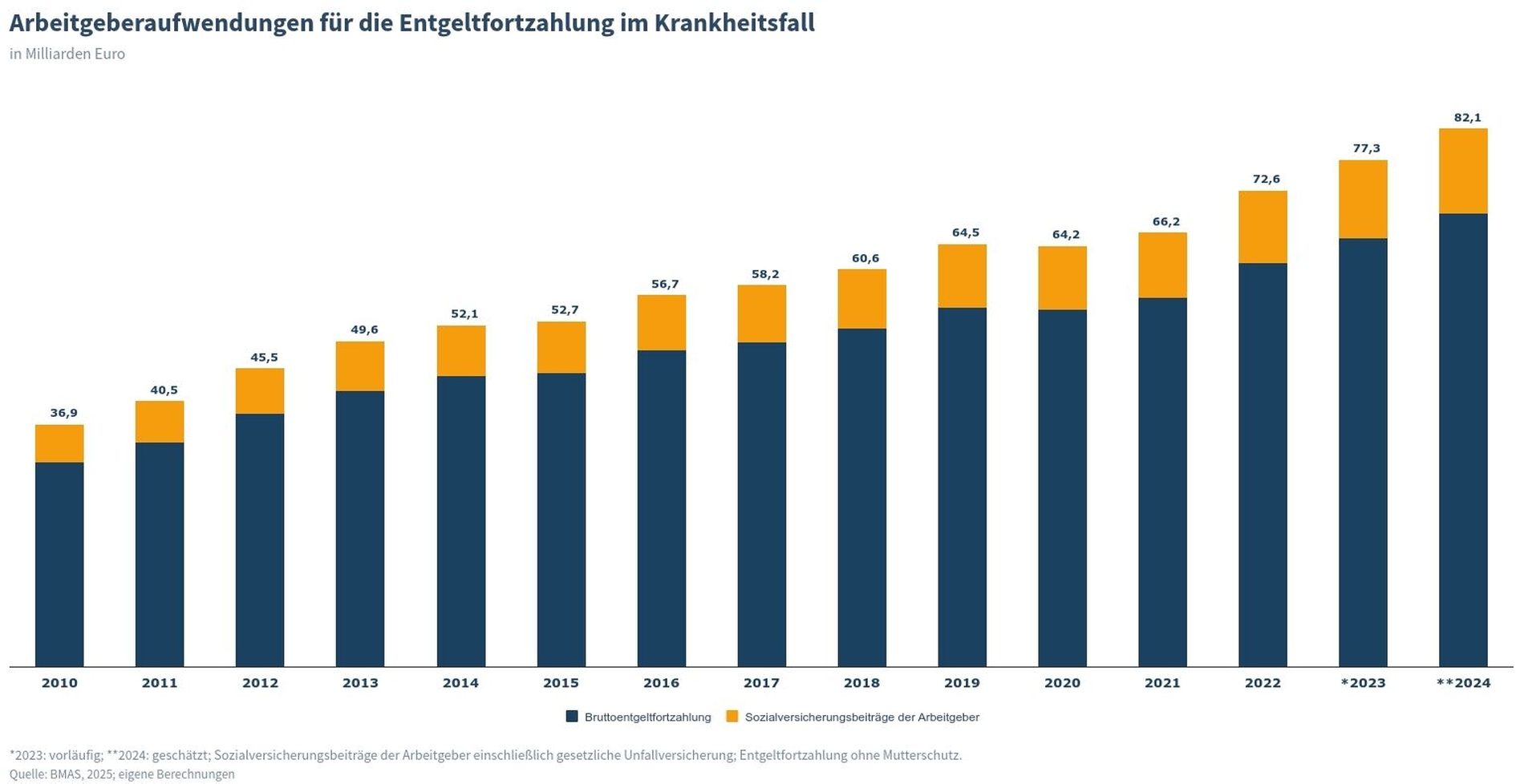

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall kostet 82 Milliarden Euro

„Diese Summe übertrifft die Aufwendungen für das Krankengeld um das Vierfache und entspricht gut einem Viertel aller Aufwendungen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Zu dem Anstieg hat auch der hohe Krankenstand beigetragen“, konstatiert IW-Studienautor Dr. Jochen Pimpertz.

Nominal in drei Jahren ein Anstieg um 10 Milliarden Euro

Der Ökonom verweist auf das Sozialbudget des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, in dem die Aufwendungen der Arbeitgeber für die Lohnfortzahlung 2024 auf 72,3 Milliarden Euro beziffert wurden. Davon gingen laut BMAS 69,1 Milliarden Euro an erkrankte Arbeitnehmer, weitere 3,2 Milliarden Euro an Beschäftigte, die sich im gesetzlichen Mutterschutz befanden.

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

„Fehlt ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt im Betrieb, dann verpflichtet das Entgeltfortzahlungsgesetz den Arbeitgeber zur Fortzahlung des Gehalts. Das gilt auch dann, wenn ein Unternehmen erst ab dem dritten Krankheitstag die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt. Für ein und dieselbe Erkrankung wird das Gehalt im laufenden Kalenderjahr für längstens sechs Wochen weitergezahlt. Erfolgt jedoch eine weitere Krankschreibung aufgrund einer anderen Diagnose, beginnt die Frist von Neuem. Bei länger währenden Ausfällen zahlt die gesetzliche Krankenkasse im Anschluss das Krankengeld. Bis zum Ende der 72. Woche hat ein langzeiterkrankter Arbeitnehmer Anspruch auf 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts. Je nach Genesungsperspektive kann unabhängig davon ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente geprüft werden.“

IW

Da jene Anteile, die der Arbeitgeber zusätzlich zum Bruttogehalt zahlt, nicht ausgewiesen werden, müssen sie Pimpertz zufolge hinzugeschätzt werden. Wobei zu berücksichtigen sei, dass Sozialabgaben nur auf Bruttogehälter bis zur Beitragsbemessungsgrenze anfallen.

Deshalb berechnete er anhand der Versichertenstatistik der gesetzlichen Rentenversicherung die Lohnsumme ober- und unterhalb der Beitragsbemessungsgrenzen und ermittelte dann über die Anteilswerte beitragspflichtige Entgeltbestandteile sowie die darauf zu zahlenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung.

Karenztage ...

Im Ergebnis mussten Arbeitgeber 2024 für ihre erkrankten Beschäftigten (ohne Mutterschutz) zusätzlich zu den Bruttolöhnen 13,0 Milliarden Euro an Sozialabgaben aufbringen. Pimpertz:„Mit insgesamt 82 Milliarden Euro sind die nominalen Aufwendungen damit binnen drei Jahren um 10 Milliarden Euro gestiegen, seit dem Jahr 2010 sogar um das 2,2-Fache.“

Laut Pimpertz bedrohen die steigenden Lohnnebenkosten – und darunter fällt eben auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – die Wachstumsperspektiven der Volkswirtschaft. Das IW unterstützt daher die diskutierte Einführung von Karenztagen sowie die ebenfalls debattierte Begrenzung der Lohnfortzahlung.

Bei den Karenztagen würde man die Gehaltszahlung zu Beginn einer Erkrankung für einige Tage aussetzen oder Tage definieren, in denen das Gehalt auf reduziertem Niveau gezahlt wird – ähnlich dem Krankengeld.

... oder begrenzte Lohnfortzahlungsverpflichtung?

Bei der Begrenzung der Lohnfortzahlungsverpflichtung könnte man festlegen, dass der Arbeitgeber das Gehalt auch bei wechselnden Diagnosen insgesamt nicht länger als für sechs Wochen pro Jahr weiter zahlen muss.

Pimpertz, Jochen, 2025, Entgeltfortzahlung bei Krankheit kostet 82 Milliarden Euro, IW-Kurzbericht, Nr. 75, Köln