Die Behandlung einer Akromegalie-assoziierten Dysgnathie

Das endokrinologische Krankheitsbild Akromegalie ist gekennzeichnet durch einen Überschuss des Wachstumshormons Somatotropes Hormon (STH) und konsekutiv erhöhte Spiegel des Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) nach Abschluss des Körperwachstums. Ursächlich für die erhöhte Hormonausschüttung ist in circa 95 Prozent ein Adenom der Hypophyse, seltener ein Malignom oder eine genetisch bedingte Erkrankung [Flitsch et al., 2009].

Neben einer Vergrößerung der Hände, der Füße und des Unterkiefers fallen klinisch eine Vergröberung der Gesichtszüge mit prominenten Supraorbitalwülsten, vertieften Nasolabialfalten, Hautfurchen im Bereich der Stirn und eine verdickte Gesichtshaut (Cutis gyrata) auf. Die Akromegalie ist zudem assoziiert mit einer Hypertrophie zervikofazialer Weichteile [Bello et al., 2019], einer Viszeromegalie (unter anderem Kardiomegalie) und einer Schilddrüsenhypertrophie.

Obwohl die Inzidenz der Erkrankung bei 0,3 bis 0,4 pro 100.000 Einwohner liegt [Petersenn et al., 2006], gibt es nur eine überschaubare Zahl veröffentlichter Kasuistiken über kieferchirurgische Korrekturen der assoziierten Dysgnathie.

Kasuistik

Der 39-jährige Patient (Abbildungen 1 und 2) suchte 2015 aufgrund einer zunehmenden Okklusionsstörung seinen Hauszahnarzt auf. Diesem fiel die ausgeprägte mandibuläre Hyperplasie auf und er überwies den Patienten zur endokrinologischen Diagnostik aufgrund des Verdachts auf eine Akromegalie. Im Rahmen der Anamnese äußerte der Patient zudem, dass er bereits vor einem Jahr eine Vergrößerung seiner Finger bemerkt habe.

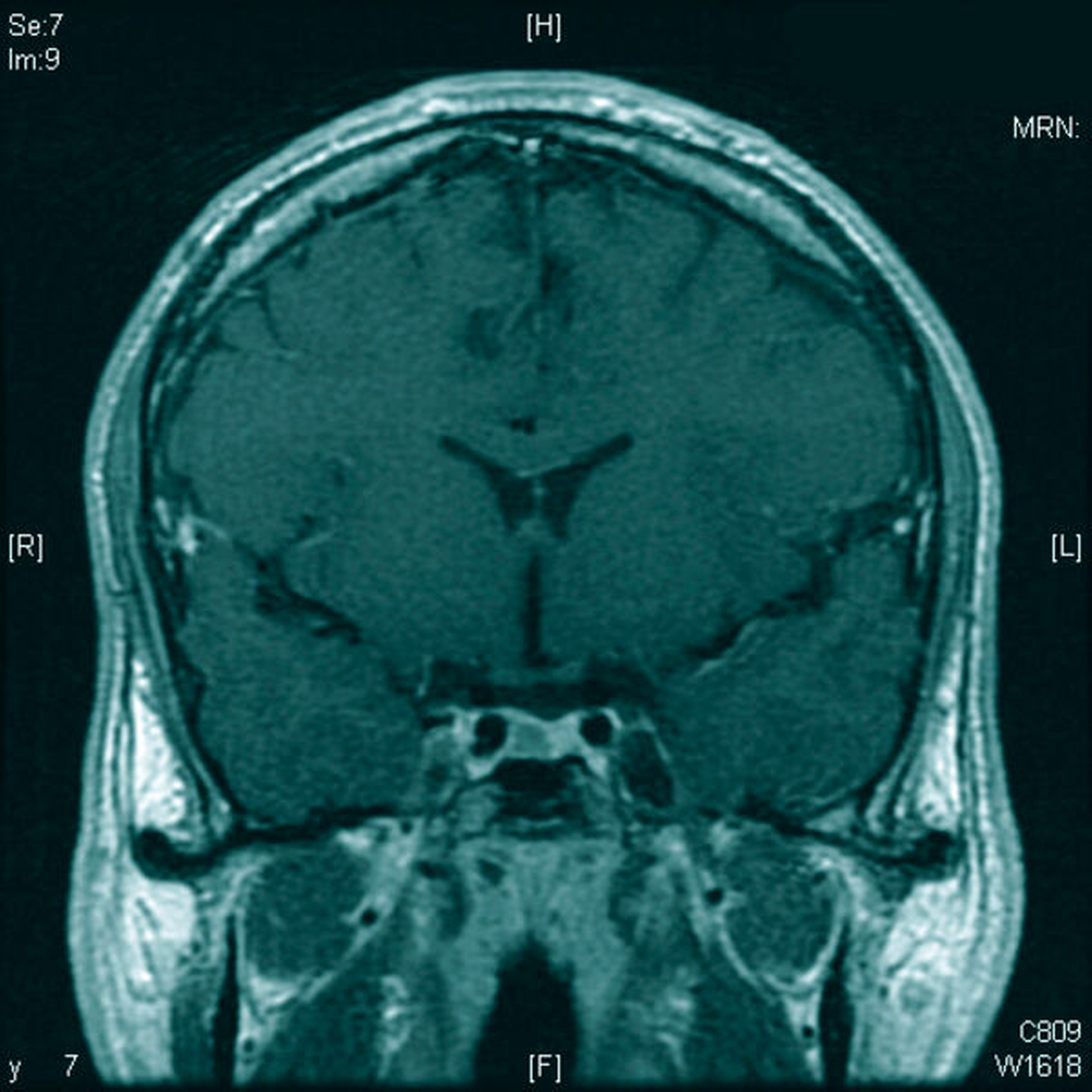

Aufgrund erhöhter Spiegel von STH und IGF-1 sowie eines in der MRT erkennbaren intrasellären Hypophysenadenoms (Abbildung 3) erfolgte im November 2015 eine endoskopische transsphenoidale Resektion des Hypophysenadenoms durch die Kollegen der Neurochirurgie.

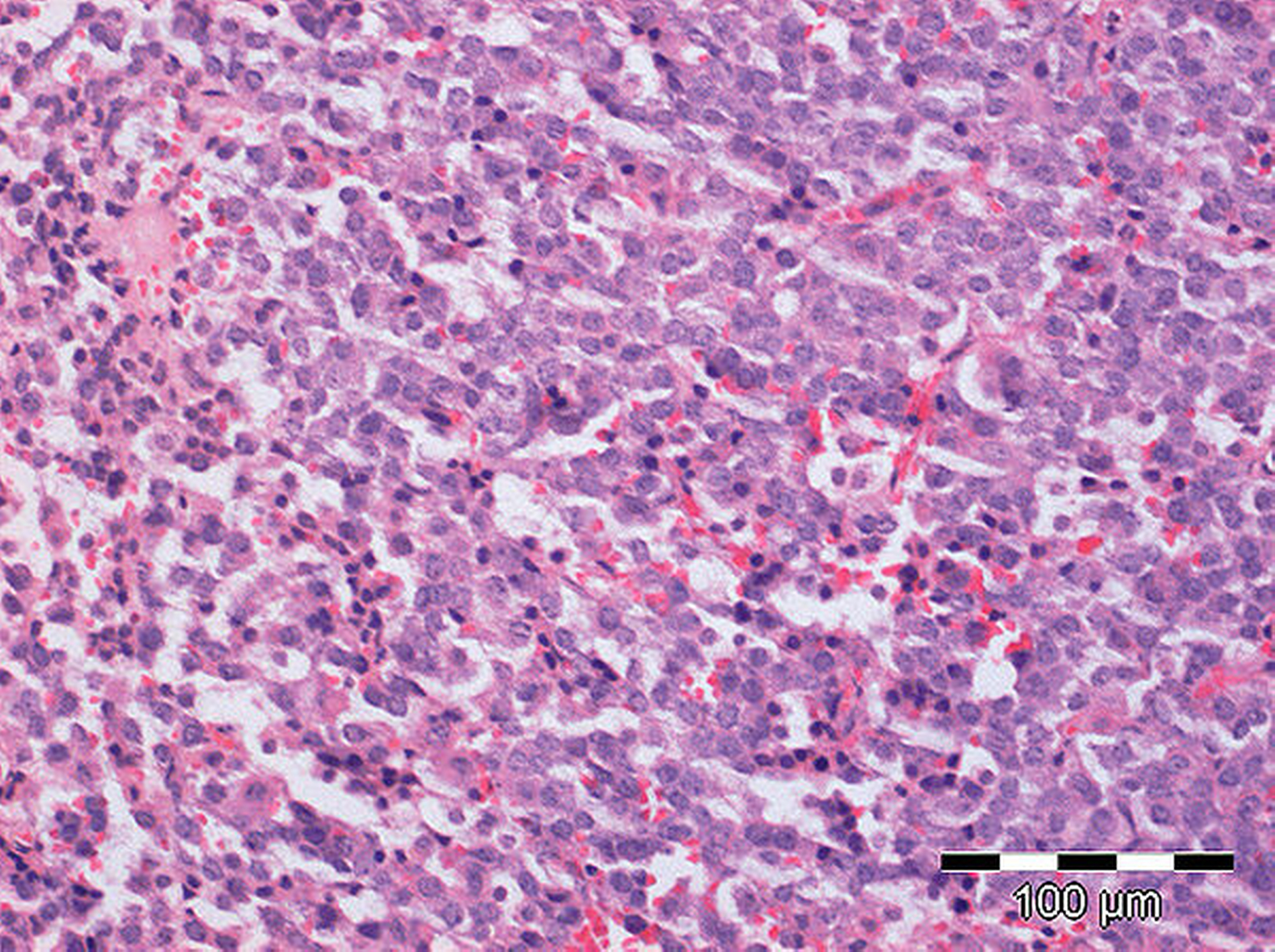

Aufgrund eines Liquorlecks wurde nach zwei Wochen eine Revisionsoperation erforderlich, wobei der Sellaboden mit Fascia lata vom rechten Oberschenkel abgedichtet wurde. Der histopathologische Untersuchungsbefund wies ein Hypophysenadenom mit Immunpositivität für STH sowie schwach für LH und Prolactin nach (Abbildung 4).

Im weiteren Verlauf normalisierten sich die hypophysären Hormonspiegel, lediglich die defizitäre thyreotrope Hormonachse machte eine Substitution mit 75 μg L-Thyroxin täglich erforderlich.

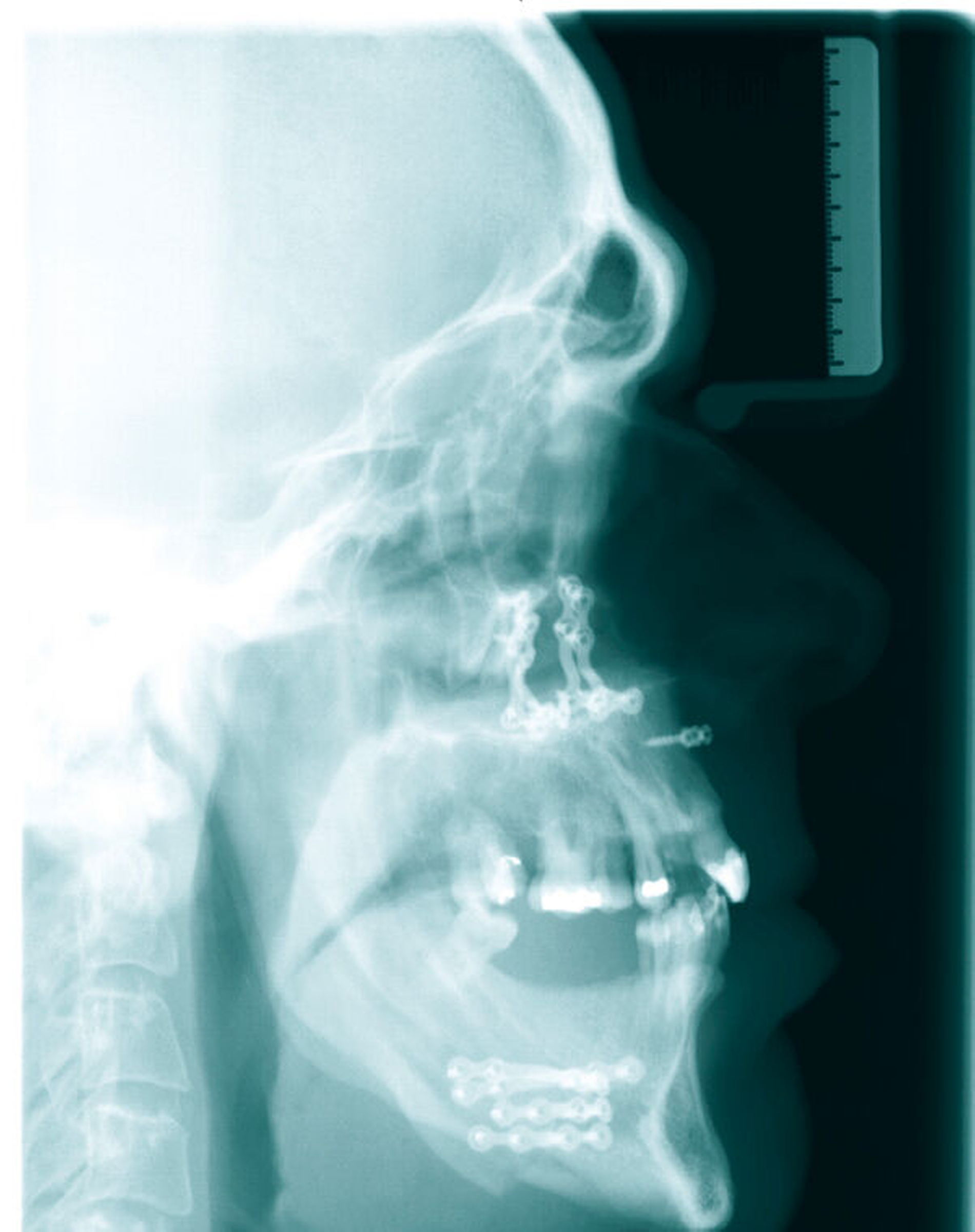

Bei der ersten Vorstellung in der Dysgnathie-Sprechstunde imponierte eine 10 mm große, umgekehrte, sagittale Frontzahnstufe. Die Mittellinie des Unterkiefers wich um 4 mm nach rechts ab. Die Zähne des teilbezahnten Ober- und Unterkiefers hatten jeglichen Kontakt verloren (Abbildungen 5 und 7).

Die unverhältnismäßig große Zunge zeigte dentale Impressionen. Nach Festlegung des Zielbisses in Abstimmung mit den Kollegen der Prothetik erfolgte eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie mit Vorverlagerung des Oberkiefers um 8 mm nach LeFort-I-Osteotomie und Rückverlagerung des Unterkiefers nach sagittaler retromolarer Osteotomie (Abbildungen 6 und 8). Im gleichen Zug wurde eine Zungenreduktionsplastik nach Rheinwald [Egyedi et al., 1964] durchgeführt.

Aufgrund der postoperativen schwellungsbedingten Atemwegseinengung wurde der Patient in dieser Zeit intensivmedizinisch betreut und prolongiert nach fünf Tagen extubiert. Er wurde letztlich am zwölften postoperativen Tag mit sicher gefundener Zielokklusion und deutlich harmonisiertem Gesichtsprofil locker verschnürt über einen prothetischen Interims-Zahnersatz aus der stationären Behandlung entlassen.

Diskussion

Der Ausprägungsgrad der Akromegalie-assoziierten Symptome ist wesentlich davon beeinflusst, wie lange die Patienten den erhöhten Spiegeln von STH und IGF-1 ausgesetzt waren. Aufgrund des schleichenden Verlaufs liegt der Zeitraum zwischen Erkrankungsbeginn und Diagnosestellung oft zwischen sieben bis zehn Jahren [Nachtigall et al., 2008]. In einer groß angelegten Kohortenstudie, in der retrospektiv Daten von 324 Patienten mit Akromegalie ausgewertet wurden, betrug das Intervall zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und der Diagnosestellung fünf bis sechs Jahre [Reid et al., 2010]. Die Autoren stellten fest, dass im ausgewerteten Zeitraum von 26 Jahren keine Tendenz sichtbar war, dass sich dieses Intervall verkürzt. Daraus schlussfolgerten sie, dass es sich um eine unterdiagnostizierte Erkrankung handelt, die stärker ins Bewusstsein der Ärzte und Zahnärzte gerückt werden sollte.

In 40 Prozent der Fälle stellt der Hausarzt oder der Internist die Diagnose [Cordero, Barkan, 2008]. In Abhängigkeit von der Dominanz der Symptome kann eine Akromegalie aber auch vom Augenarzt (bei Einschränkungen des Gesichtsfeldes, etwa bei Hemianopsie), vom Pulmologen (bei Schlafapnoe), vom Gynäkologen (bei Infertilität, bei Störungen des Menstruationszyklus), vom Neurologen (bei Karpaltunnelsyndrom, bei Kopfschmerzen) oder – wie in unserem Beispiel – vom Zahnarzt diagnostiziert werden.

Kreitschmann-Andermahr et al. gingen der Frage nach, wie viele der Akromegalie-Patienten orodentale Pathologien aufweisen. In einer Auswertung von 145 Fragebögen gaben 80,7 Prozent der Patienten orodentale Pathologien wie eine Vergrößerung der Zunge (57,9 Prozent), lückig stehende Zähne (42,8 Prozent) und eine mandibuläre Hyperplasie (24,1 Prozent) an. In ihrer Untersuchung konnten die Autoren zeigen, dass orodentale Pathologien seltener auftreten, wenn zwischen dem Auftreten der ersten klinischen Symptome der Akromegalie und der Diagnosestellung weniger als zwei Jahre vergehen [Kreitschmann-Andermahr et al., 2018].

Im vorgestellten Fall konnte der Patient keine Aussage dazu machen, wann er zum ersten Mal gemerkt hatte, dass sich seine Okklusion verändert. Er beschrieb den Prozess als schleichend und aufgrund des reduzierten Zahnbestands schwer beurteilbar. Eine Vergröberung/Vergrößerung seiner Hände hatte er ein Jahr vor Diagnosestellung bemerkt, dem aber keinen Krankheitswert zugemessen.

Da das Akromegalie-assoziierte, pathologische Wachstum des Unterkiefers aus periostaler Knochenapposition und Reaktivierung subkondylärer Wachstumszentren resultiert, handelt es sich um einen sich über Jahre erstreckenden Prozess [Tornes, Gilhuus-Moe, 1986]. Wir gehen davon aus, dass der Krankheitsprozess unseres Patienten auch über mehrere Jahre – von ihm unbemerkt – verlaufen ist.

Nach erfolgreicher Therapie einer Akromegalie mit Normalisierung der Hormonspiegel bilden sich einige Komorbiditäten der Erkrankung partiell oder komplett zurück. Sofern keine dilatative Kardiomyopathie vorliegt, tritt eine Besserung der kardiovaskulären Funktion ein [Colao et al., 2019]. Auch respiratorische Einschränkungen, die durch Verdickungen der Mukosa und der Weichgewebe der oberen und der unteren Atemwege verursacht sind und dazu führen, dass 45 bis 87,5 Prozent der Akromegalie-Patienten unter einer Obstruktiven Schlafapnoe (OSA) leiden [Vanucci et al., 2013], sind partiell oder komplett nach Remission der Akromegalie reversibel [Wolters, 2019].

Die Normalisierung der Hormonspiegel stoppt das exzessive Wachstum der Akren. Im Gegensatz zur Rückbildungstendenz der zervikofazialen Weichgewebshypertrophie persistiert die mandibuläre Hyperplasie.

Eine Normalisierung der Hormonspiegel ist die Voraussetzung für eine chirurgische Korrektur der skelettalen Dysgnathie [Katznelson et al., 2011]. Bei der Operationsplanung sollte ein Jahr Latenz einkalkuliert werden für die Rückbildung der hypertrophen zervikofazialen Weichteile (Lippen, intraorale, Larynx- und Pharynx-Mukosa), die ein nicht unerhebliches anästhesiologisches Risiko darstellen [Whelan et al. 1982].

Fazit für die Praxis

Bei schleichend auftretenden Dysgnathien im Erwachsenenalter im Sinne einer mandibulären Hyperplasie muss eine Akromegalie in Betracht gezogen werden, daher sollte unbedingt eine endokrinologische Diagnostik erfolgen.

Da sich mit Normalisierung der hypophysären Hormonspiegel nach Adenomresektion Akromegalie-assoziierte Veränderungen – wie die Hypertrophie der intraoralen, der laryngealen und der pharyngealen Mukosa oder eine Viszeromegalie – zurückbilden können, sollte die operative Korrektur der Dysgnathie frühestens ein Jahr nach erfolgreicher Therapie des Adenoms erfolgen.

Bildet sich die Hypertrophie der Zunge nach Normalisierung der hypophysären Hormonspiegel nicht zurück, plädieren wir für eine Zungenreduktionsplastik.

Die Makroglossie scheint den Rückbildungsvorgängen der Weichgewebe nicht zuverlässig zu folgen, so dass unter Umständen eine Zungenreduktionsplastik erforderlich werden kann. Der Zeitpunkt dafür wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Einige Autoren befürworten eine Reduktionsplastik im Rahmen der Umstellungsosteotomie [Ross, 1974], andere sehen eine Gefährdung des Patienten durch die damit verbundene Schwellung [Tornes et al., 1986]. Jackson et al. wiederum propagieren, die bimaxilläre Umstellungsosteotomie in Kombination mit einer Zungenreduktionsplastik, einer Septorhinoplastik und einer chirurgischen Korrektur der vergrößerten Supraorbitalwülste durchzuführen [Jackson et al., 1989].

In unserem klinischen Beispiel vergingen zwischen der Normalisierung der Hormonspiegel und der Umstellungsosteotomie zweieinhalb Jahre. Die ausgeprägte Makroglossie hatte sich in diesem Zeitraum nicht zurückgebildet, so dass im Rahmen der bimaxillären Umstellungsosteotomie eine simultane Zungenreduktionsplastik durchgeführt wurde – im Sinne eines einzeitigen Vorgehens. Postoperativ konnte der Patient aufgrund einer schwellungsbedingten Verlegung der Atemwege nicht extubiert werden, was eine intensivmedizinische Betreuung nach sich zog. Die täglichen laryngoskopischen Kontrollen zeigten, dass die Atemwege durch die Schwellung der pharyngealen und der laryngealen Schleimhäute verlegt waren. Hinzu kam eine mäßige Schwellung der Zunge nach Zungenreduktionsplastik, wobei der Zungenraum infolge der Oberkiefervorverlagerung vergrößert worden war.

Bei einem zweizeitigen Vorgehen wird die Zungenreduktionsplastik als erster Schritt durchgeführt, nach einem Zeitraum von circa einem Vierteljahr schließt sich eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie als zweiter Schritt an. Dem minimierten operativen Trauma steht das erhöhte anästhesiologische Risiko einer zweiten Intubation mit erneuter Irritation der pharyngealen und der laryngealen Mukosa gegenüber. Welches Verfahren das risikoärmere ist, kann anhand der aktuellen Datenlage nicht sicher festgestellt werden.

Aus unserer Sicht ist in erster Linie entscheidend, dass alle an der Behandlung Beteiligten sich der beschriebenen Risiken bewusst sind und entsprechend umsichtig die Behandlung planen.

Prof. apl. Dr. Dr. Alexander Eckert

Komm. Klinikdirektor

Universitätsklinikum Halle (Saale),

Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie

Ernst-Grube-Str. 40, 06120 Halle (Saale)

Dr. med. Birgit Scheffler

Oberärztin und Fachärztin für MKG-Chirurgie

Universitätsklinikum Halle (Saale),Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie

Ernst-Grube-Str. 40, 06120 Halle (Saale)

birgit.scheffler@uk-halle.de

Literaturliste:

1. Flitsch J, Lüdecke DK, Saeger W, Veit JA, Metternich FU: Mit Akromegalie assoziierte Veränderungen der Nasenschleimhäute. HNO, 2009, 57 (8): 845-50

2. Bello MO, Garla VV: Gigantism And Acromegaly. StatPearls Publishing; 2019 Feb., 17

3. Petersenn S, Lüdecke DK, Saeger W (2006) Acromegaly. In: Tonn JC, Westphal M, Rutka JT et al. (eds) Neuro-oncology of CNS tumors. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 196-200

4. Egyedi P, Obwegeser H: Zur operativen Zungenverkleinerung. Dt Zahnärztl Z 41, 16, 1964

5. Whelan J, Redpath T, Buckle R: The medical and anaesthetic management of acromegalic patients undergoing maxillofacial-surgery. Brit J Oral Surg. 1982: 20: 77-83

6. Ross JW: Mandibular ostectomy in an acromegalic. Int J Oral Surg. 1974: 3: 256-60

7. Tornes K, Gilhuus-Moe O: Correction of jaw deformities subsequent to treatment of acromegaly. Int J Oral Maxillofac Surg. 1986 Aug;15(4): 446-50

8. Nachtigall L, Delgado A, Swearingen B, Lee H, Zerikly R, Klibanski A: Changing patterns in diagnosis and therapy of acromegalyover two decades. J Clin Endocrinol Metab, 2008, 93(6): 2035-41

9. Reid TJ, Post KD, Bruce JN, Nabi Kanibir M, Reyes-Vidal CM, Freda PU: Features at diagnosis of 324 patients with acromegaly did not change from 1981 to 2006: acromegaly remains under-recognized and under-diagnosed. Clin Endocrinol (Oxf), 2010, 72(2): 203-8

10. Cordero RA, Barkan AL: Current diagnosis of acromegaly. Rev. Endocr Metab Disord, 2008, 9(1): 13-9

11. Kreitschmann-Andermahr I, Kohlmann J, Kleist B, Hirschfelder U, Buslei R, Buchfelder M, Siegel S: Oro-dental pathologies in acromegaly. Endocrine, 2018, 60(2): 323-8

12. Tornes K, Gilhuus-Moe O: Correction of jaw deformities subsequent to treatment of acromegaly. Int J Oral Maxillofac Surg, 1986, 15: 446-50

13. Colao A, Grasso LFS, Di Somma C, Pivonello R: Acromegaly and heart failure. Heart Fail Clin. 2019, 15(3): 399-408

14. Vannucci L, Luciani P, Gagliardi E, Paiano S, Duranti R, Forti G, Peri A: Assessment of sleep apnea syndrome in treated acromegalic patients and correlation of its severity with clinical and laboratory parameters. J Endocrinol Invest. 2013, 36(4): 237-42.

15. Wolters TLC, Roerink SHPP, Drenthen LCA, van Haren-Willems JHGM, Wagenmakers MAEM, Smit JWA, Hermus ARMM, Netea-Maier RT: The course of obstructive sleep apnea syndrome in patients with acromegaly during treatment. J Clin Endocrinol Metab, 2019, Oct 15. [Epub ahead of print]

16. Katznelson L, Atkinson JL, Cook DM, Ezzat SZ, Hamrahian AH, Miller KK: American association of clinical endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly – 2011 update. Endocr Pract 17 (Supp 4): 1-44

17. Jackson IT, Meland NB, Keller EE, Sather AH: Surgical correction of the acromegalic face. A one stage procedure with a team approach. J Craniomaxillofac Surg. 1989, 17(1): 2-8