Bruxismus und psychovegetative Spannungszustände

Epidemiologie des Zähneknirschens

Man geht heute davon aus, dass mindestens jeder zweite Erwachsene im Verlauf seines Lebens zeitweise mit den Zähnen knirscht. In etwa zehn bis fünfzehn Prozent dieser Fälle entwickelt sich in mehr oder minder starkem Ausmaß das Krankheitsbild der kraniomandibulären Dysfunktion, welches sich auszeichnet durch Schmerzen im Bereich der Kauund Gesichtsmuskulatur sowie im Bereich der Kiefergelenke (Abbildungen 1a und 1b). Es können zusätzlich Kiefergelenkgeräusche auftreten. Von den Patienten werden Schmerzen bei Bewegungen des Unterkiefers sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit des Unterkiefers genannt. Ein Verlust der Zahnhartsubstanz durch Bruxismus kann in vielen Fällen verheerende Ausmaße annehmen (Abbildungen 2 und 3). Jäger et al. [1987] konnten nachweisen, dass 80 Prozent der Patienten Frauen sind und eine vermehrte Inzidenz zwischen dem 30. und 45sten Lebensjahr anzutreffen ist. Letzteres unterscheidet die Patienten deutlich von jenen mit dem Krankheitsbild der Prothesenunverträglichkeit. Diese sind im Durchschnitt deutlich älter und zeigen in der Regel keinerlei organische oder funktionelle Symptome, die auf Bruxismus hinweisen [Wolowski, 1996] (Abbildung 4). Glaros und Rao [1977] konnten tageszeitabhängige Schwankungen durch Untersuchungen aufzeigen. So sollen Männer vermehrt während des Tages bruxieren, während Frauen „Nachtbruxierer” sind. Schlafforschungsstudien von Reding et al. [1968] zeigen, dass Knirsch- und Pressepisoden in allen Schlafphasen zu beobachten sind, diese aber bevorzugt im Stadium des leichten Schlafes, in REM-Phasen (= rapide eye movement) und Transit-Stadien von tieferem zu leichterem Schlaf auftreten. Den kortikalen Strukturen werden inhibitorische Einflüsse auf bruxistische Bewegungsmuster zugeordnet, was für eine entscheidende Einflussnahme zentralnervöser Strukturen spräche. Im Wachzustand unterdrücken kortikale Strukturen parafunktionale Abläufe, womit sich die These begründen ließe, dass nur wenige Menschen fähig sind, willentlich Knirschgeräusche zu erzeugen.

Bedeutung der Mundregion

Man fragt sich zunächst, warum dem Kauorgan im gesamten menschlichen Verhalten recht viel Bedeutung beigemessen wird. Im zwischenmenschlichen Bereich gelten Zähne als Blickfang und Anziehungspunkt. Die Werbung nutzt insbesondere die erotische Wirkung und Attraktivität wohlgeformter Lippen und Zähne (Abbildung 5). Fehlende, unschöne oder defekte Zähne sind ein Symbol für Alter, sozial niedere Schicht und Unsauberkeit. Neben einer physiologischen und sozialen Funktion kommt dem Kauorgan auch eine psychologische Bedeutung zu. Freud [1980], der den Mund als den ersten Körperbereich, der zwischenmenschliche Beziehungen unterhält, ansieht, hält den Mund in der Entwicklung eines Menschen für so wichtig, dass er das erste Lebensjahr mit dem Begriff der „oralen Phase” charakterisiert. Eine Störung dieser Phase kann weit reichende lebenslange zwischenmenschliche Schwierigkeiten und ein gemindertes Selbstwertgefühl zur Folge haben. Der Mund hat auch in späteren Phasen beim Lippensaugen oder längere Zeit andauernden Daumenlutschen einen erheblichen Stellenwert. Darüber hinaus sind Lippen, Mundschleimhaut, Kaumuskulatur, Zunge, Rachen und Schlund als zentrale Bereiche des Kopfes mit einem dichten Nervennetz versehen. Biologische wie psychologische Beeinträchtigungen wirken sich somit enorm aus.

Ätiologie des Bruxismus

Heute besteht in der Literatur Einigkeit darüber, dass dem kraniomandibulären Dysfunktionssyndrom, welches letztendlich das Ergebnis eines intensiven Bruxismus ist, eine komplexe Verursachungsstruktur zu Grunde liegt [Kühn, 1988; Csernay et al, 1984]. Diese Auffassung bestand jedoch nicht immer. Im Sinne einer monokausal-mechanistischen Denkweise ging man früher davon aus, dass jede okklusale Disharmonie oder Fehlpositionierung des Unterkiefers zwangsläufig das entsprechende Krankheitsgeschehen auslöst [Dawson 1999]. Damit glaubte man im biologischen Sinne für alle unklaren, oft ausstrahlenden Gesichts-, Kopf- und Nackenschmerzen eine Erklärung und somit Therapie gefunden zu haben. Oft umfangreiche okklusale Rehabilitationen waren die Folge. Der Glaube in die Gnathologie muss tief erschüttert worden sein, als man zugeben musste, dass trotz umfangreicher Therapiemaßnahmen und intensiver Korrekturbemühungen angesichts Beschwerdepersistenz bei weitem nicht allen Leidenden geholfen werden konnte. So stellte de Boever 1984 fest, dass nach Beseitigung okklusaler Interferenzen die Schmerzdysfunktionssyndrome nur „manchmal” angeblich zurückgehen. Er war es auch, der 1994 die Existenz weiterer das Krankheitsbild beeinflussender Faktoren als gegeben ansah. Der „Teil-Misserfolg” der Gnathologie muss jedoch gleichzeitig als Erfolg gewertet werden, denn den intensiven Bemühungen und somatischen Ausschlussverfahren ist es zu verdanken, dass weitere Ursachen erst aufgedeckt werden konnten [John, 1996]. So konnten Ferger und Schreiner [1991] in einer Studie nachweisen, dass einerseits das kraniomandibuläre Dysfunktionssyndrom auch bei harmonischer Okklusion auftritt und dass es andererseits auch Probanden gibt, die trotz teils erheblich gestörter Okklusion keinerlei Symptome aufweisen (Abbildung 6). Sie ziehen daraus den Schluss, dass das Vorhandensein okklusaler Störungen lediglich ein höheres Erkrankungsrisiko darstellt. Man sollte sich jedoch davor hüten, die Diskussion soweit zu führen, dass man – wieder monokausal orientiert – eine okklusale Einflussnahme gänzlich negiert [Greene et al, 1998]. Man darf also davon ausgehen, „dass das Zünglein an der Waage”, welches darüber entscheidet, ob geknirscht wird oder nicht, nicht nur im Kausystem zu suchen ist (Abbildung 7). Genannt werden in der Literatur Stressfaktoren (Stressoren) und ein emotionales Ungleichgewicht, was im Folgenden näher analysiert werden soll.

Zähne zusammen und durch

Eine Aufforderung, die eigene Schwäche zu ignorieren und um jeden Preis sich durchzubeißen. Man „klappert vor Angst mit den Zähnen”, Angst und Sorge veranlassen zum Zähneknirschen und einem starken Pressen der Zunge gegen den Gaumen. Man gibt „Zähne knirschend” nach, in dem Sinne, dass „die Wut noch im Bauch ist”. „Man beißt sich durch” oder man „fühlt jemandem auf den Zahn”. Orale Drohgebärden wie „Zähnefletschen” sind nach Graber [1989] Ausdruck einer ritualisierten Emotionsbewältigung, was im Tierreich noch offen ausgelebt werden kann. Wut und Aggression setzen „überlebenswichtige Energie” frei. Selye [1953] beschreibt dieses als einen Zustand biologischer Spannung im Organismus. Atmung, Herzfrequenz, Blutdruck, Muskeltonus, Blutzuckerwerte sowie die Adrenalinausschüttung seien erhöht, was in Form körperlicher Aktivität entladen werden müsse. Unseren Vorfahren war diese Möglichkeit noch gegeben. Zivilisierte Verhaltensregeln hingegen verhindern es, Stress fristgerecht abzubauen. Man „frisst es in sich hinein”, mit dem Resultat, dauergestresst zu sein. Daraus entwickelt sich nach Seyle [1953] ein in drei Stadien eingeteiltes allgemeines Adaptations-Syndrom:

1.

Alarmreaktion: Diese wird durch einen Reiz ausgelöst. Der Widerstand des Körpers sinkt.

2.

Widerstand: Der Körper ändert wichtige Körperfunktionen um sich anzupassen.

3.

Erschöpfung: Der Widerstand sinkt bis zum Zusammenbruch ab. Psychosomatische Symptome stellen sich ein.

Nach Graber [1971] reagiert das Kauorgan durch Hyperaktivitäten und Hypertoniezitäten mit Knirsch- und Pressbewegungen, die ein traumatisches Potential annehmen können [Graber 1971]. Frame et. al [1973] zeigten, dass bei Patienten mit kraniomandibulären Dysfunktionssyndromen in experimentellen Belastungssituationen im EMG eine Zunahme der Muskelaktivitäten registriert werden konnte, während Gesunde diametral reagierten. In vitro können Angst, Aggression, Frustration und individuelle Überforderung die Auslösefaktoren sein [Cathomen-Rötheli et al, 1976; Heggendorn et al, 1979]. Helöe et. al. [1977] benennen als äußere Faktoren Belastungen, wie Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Mobbing, familiäre Probleme, Pflege kranker Angehöriger und finanzielle Probleme.

Persönlichkeit des Knirschers

Angesichts der zitierten Studien von Graber et al. stellt sich die Frage, ob es spezielle Persönlichkeitsfaktoren gibt, die vorhanden sein müssen, damit mit oder ohne Okklusionsstörung Parafunktionen ausgeübt werden.

Graber bezieht hierzu eindeutig Stellung. Er vergleicht Dysfunktionspatienten mit Patienten, die an rheumatischen Erkrankungen leiden. Experimentelle Forschungen haben Hinweise darauf erbracht, dass Patienten mit chronischem Gelenkrheumatismus im Unterschied zu einer Kontrollgruppe auf Reize und Belastungssituationen mit erhöhtem Muskeltonus reagieren und somit offensichtlich Konflikte auf muskulärem Wege ausleben. Man geht davon aus, dass Patienten mit rheumatischer Arthritis große Schwierigkeiten haben, mit aggressiv-feindseligen Impulsen umzugehen. Es wird die Tendenz beschrieben, dass die Patienten spontane emotionsbetonte Ausbrüche unterdrücken. Im Wesentlichen stehen drei Charakterzüge im Vordergrund:

1.

Zwanghafter Zug mit Übergewissenhaftigkeit, Perfektionismus und scheinbare Fügsamkeit verbunden mit der Neigung, alle aggressiven und feindseligen Impulse wie Ärger und Wut zu unterdrücken. Es besteht eine aggressive Frustration mit Aggressionsstau.

2.

Ein masochistisch-depressiver Zug mit dem starken Bedürfnis nach Selbstaufopferung und übertriebenem Helferwillen. Es besteht eine Neigung zu depressiven Zuständen.

3.

Bei gestörter Angstverarbeitung werden jegliche persönlichen Probleme verleugnet.

Diese Charaktereigenschaften zeugen von wenig Flexibilität, sondern vielmehr von einer, den Umwelterfordernissen angepassten Starre. Die Charakterzüge werden als überkompensierte Abwehrmaßnahmen gegen den zu Grunde liegenden Konflikt gesehen: Übergewissenhaftigkeit, Gefühlsabwehr und Opfermut als Waffe gegen das Aufkeimen aggressiver Impulse; zwanghafte und depressive masochistische Züge als Abwehr gegen destruktiv erlebte Willkür.

In einem nach außen gezeigten verantwortungsvollen, geschäftstüchtigen und angepasst unauffälligen Verhalten, das sich bei genauerer Betrachtung als gefühlsmäßig besonders kontrolliert, dabei vor allem aggressionsgehemmt, kränkbar, ängstlich und unsicher darstellt, sehen Egle und Demmel [1993] Persönlichkeitsmerkmale von Patienten mit kraniomandibulärer Dysfunktion. Sie führen aus, dass diese Merkmale ebenso auch bei anderen psychogenen Krankheiten beschrieben werden.

Legt man die Einteilung Freud’s mit „Es”, „Ich” und „Über-ich” zu Grunde, so vermutet man bei den beschriebenen Persönlichkeiten ein starkes Über-ich, aber ein nur schwaches Ich. Fallschüssel [1984] beschreibt eine erzieherische Strenge und die fehlende aggressive Auseinandersetzung in Kindheit und Jugend als Ursache. Auch der frühe Verlust eines Elternteils werden in der Literatur beschrieben. Diese Störungen während einer frühen Kindheitsphase stellen offensichtlich eine Prädisposition für eine verstärkte Reaktion auf Stressoren dar und haben zur Folge, dass Probleme nicht angemessen bewältigt werden können. Dieses zu überspielen, kostet Kraft.

Epidemiologisch wie pathologisch lassen sich auch deutliche Parallelen zum Krankheitsbild der essentiellen Hypertonie, einer unter Stress vorübergehenden oder länger andauernden Blutdrucksteigerung nachweisen. Frauen sind zirka doppelt so häufig betroffen wie Männer. Eine deutliche Zunahme an Erkrankungen kann ab dem 35. Lebensjahr festgestellt werden [Bräutigam et al. 1992]. Auslösend können bei vermutlich vorliegender Disposition Angst, Wut und Ärger, aber auch Belastungen wie Arbeitsplatzwechsel, neue oder steigende berufliche Anforderungen und Wohnungswechsel sein. Als psychodynamischer Mittelpunkt dieser Erkrankung wird der ständige Kampf der Betroffenen gegen emporkommende feindselig-aggressive Gefühle gesehen [Alexander 1968]. Aus Angst, die Zuneigung anderer zu verlieren, wird die Äußerung von Feindseligkeiten in extremem Maße kontrolliert. Die Kindheit dieser Patienten wird als aggressiv beschrieben, was sich dann später in überbetonte Fügsamkeit des Erwachsenen wandelt. Unüberwindbaren Widerständen begegnen Hypertoniker mit Beharrlichkeit. Ein übergewissenhaftes und übertriebenes Verantwortungsbewusstsein lässt ein verstärktes Gefühl von Groll, Ärger, Aggressivität entstehen, das mit immer mehr Kraft kontrolliert werden muss. Ein Circulus vitiosus führt schließlich zu einem chronischen Spannungszustand. Obwohl auch für dieses Krankheitsbild charakteristische Wesenszüge abgelehnt werden, gibt es in der Literatur Angaben dazu. Diese Patienten werden beschrieben als besonders leistungswillig, pflichtbewusst, mit hohem Anspruchsniveau an sich selbst und gesellschaftlich angepasst mit chronisch gehemmter Aggressivität.

Psychodynamische Betrachtungsweise

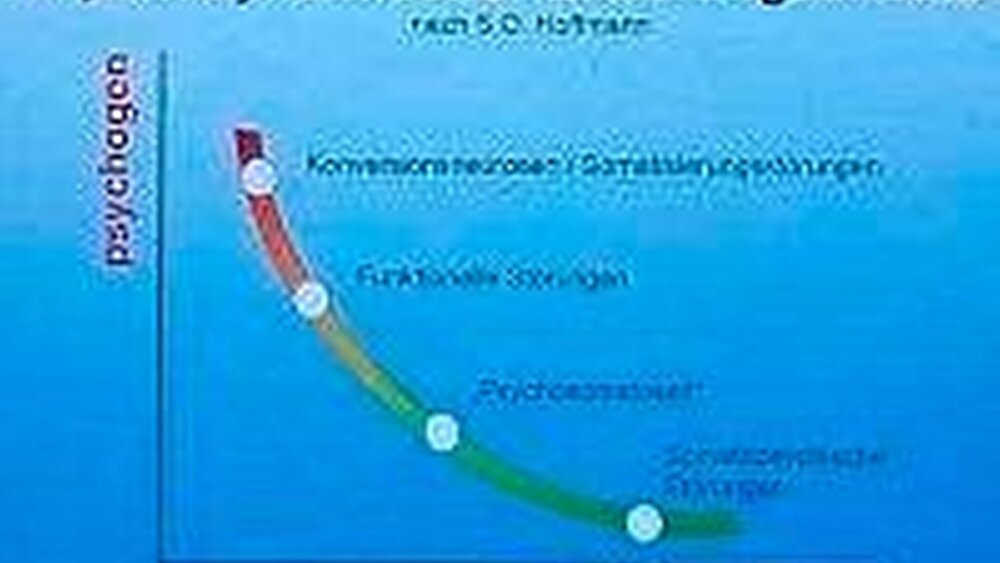

Unter psychodynamischer Sichtweise werden sowohl die rheumatische Arthritis als auch die essentielle Hypertonie den so genannten „Psychosomatosen” (=Bereitstellungserkrankungen) zugeordnet (Abbildung 8). G. L. Engel [1970] hat mit der zunächst umständlichen Bezeichnung „somato-psychisch-psychosomatische Erkrankung” den Blick auf die körperlich-seelische Wechselwirkung bei bestimmten Krankheitsbildern hingewiesen. Von Alexander [1951] wird sie als „psychogene organische Störung” bezeichnet und als Ausdruck anhaltender oft antagonistischer vegetativer Spannungen, welche einen inneren Dauerstress ausmachen, verstanden. Von Uexküll [1990] versteht unter Psychosomatosen eine primär somatische Reaktion auf vegetativen Dauerstress und sieht darin die Fortsetzung der Pathodynamik funktioneller Störungen. Da Psychosomatosen organdestruktive Befunde verursacht haben, sind sie irreversibel. Funktionelle Störungen weisen keinen organpathologischen Befund auf. Sie werden zum Teil als Äquivalente oder Vertreter anderer Affekte aufgefasst.

Überträgt man abschließend diese Aspekte auf den Bruxismus bei primär oder sekundär intakter Okklusion, so „leitet” der Bruxismus Affekte, wie oben beschrieben, um und stellt primär eine funktionelle oder auch, wie früher bezeichnet, eine psychovegetative Störung dar. Erst nach irreversiblem Verlust von Hartsubstanz durch die massive Krafteinwirkung ist der Bruxismus, und als dessen Folge das kraniomandibuläre Dysfunktionssyndrom, in die Gruppe der Psychosomatosen einzuordnen.

Zusammenfassung

Okklusale Parafunktionen oder Bruxismus sind Funktionsstörungen, die zu Belastungen der beteiligten Strukturen führen, die das physiologische Maß übersteigen. Es handelt sich dabei um Knirschen und Pressen zu nicht funktionalen Zwecken. Weltweite epidemiologische Studien gehen davon aus, dass bis zu 70 Prozent aller Menschen Zeichen funktionaler Störungen aufweisen und davon immerhin fünfzehn Prozent krankhafte Befunde entwickeln. Die genaue Pathogenese des Knirschens ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es besteht einzig allein Einigkeit darüber, dass es sich bei dem Phänomen Bruxismus um ein multifaktorielles Geschehen handelt. Okklusale Dysharmonien werden als Ursache ebenso angenommen wie Stressoren. Diskutiert wird hier unter anderem eine pathologische Aggressionsunterdrückung.

Priv. Doz. Dr. Anne Wolowski

Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik

Waldeyerstrasse 30, 48149 Münster